Уровень проявления аккультурационного стресса иностранных студентов в условиях поликультурной образовательной среды (на примере СибГУ им. М.Ф. Решетнева)

Автор: Тихих Екатерина Владимировна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Научный дебют

Статья в выпуске: 1 (63), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В эпоху глобализации наблюдается тенденция роста образовательной иммиграции. Фактором, определяющим успешное обучение в высшем учебном заведении России, является уровень психологической, социальной и культурной адаптированности к условиям поликультурного образовательного пространства. Единый подход к выбору диагностического инструментария для оценки уровня стресса, возникающего в результате дезадаптивности личности как носителя социокультурной модели, находится на стадии формирования в научном сообществе. Цель статьи - оценить уровень аккультурационного стресса иностранных студентов в процессе интеграции в инокультурную среду. Методологию исследования составил анализ поведенческой модели иностранных студентов в стадиях аккультурационного стресса. Исследуемая группа: иностранные студенты 1-3-х курсов СибГУ им. М.Ф. Решетнева в возрасте от 17 до 21 года. В качестве метода исследования выбраны 2 опрос-анкеты: Диагностика социально-психологической адаптации личности (СПА) и Опросник «Способы совладающего поведения». Результаты. Диагностическое анкетирование выявило группу студентов 1-го курса, пребывающих в депрессивной стадии, проходящих процесс модификации модели жизни, испытывающих чувства разлуки, потери своего статуса, дезориентации будущего. Половина опрошенных студентов успешно преодолели порог четырех стадий аккультурационного стресса, находясь на этапе стабилизации своего положения, отношения в концепте «Я-поликультурная образовательная среда». Заключение. Исследуемая группа иностранных студентов оценивается как умеренно адаптирующаяся к стрессовым ситуациям группа, находящаяся в психологическом равновесии с уверенной Я-концепцией и положительной динамикой принятия нового общества. Иностранные студенты старших курсов ощущают уверенность, спокойствие, удобство, в отличие от студентов 1-го курса. Результаты могут быть использованы для разработки методов взаимодействия с иностранными студентами, повышающих эффективность работы в процессе аккультурации и снятия стресса.

Аккультурационный стресс, иностранный студент, поликультурная образовательная среда, социально-психологическая адаптация, коппинг-стратегии, принятие, поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/144162666

IDR: 144162666 | УДК: 159.9.075

Текст научной статьи Уровень проявления аккультурационного стресса иностранных студентов в условиях поликультурной образовательной среды (на примере СибГУ им. М.Ф. Решетнева)

m

Постановка проблемы. Привлекательность российского высшего образования увеличивает поток иностранных студентов со всего мира. Мотивацией выбора российского высшего образования является многообразие востребованных специальностей, качественная подготовка к будущей профессиональной деятельности, конкурентная стоимость обу- чения. Прибыв к месту обучения, иностранные студенты испытывают культурную дезориентацию, бытовой шок, отсутствие поддержки, ограниченные социальные навыки, стереотипы и предубеждения, проходят через спектр негативных переживаний и состояний, таких как злость, грусть, тревога, страх, чувство неуверенности и разочарование. Данный механизм характери-

зуется «аккультурационным стрессом». В связи с этим проблема ролевой идентичности иностранного студента в поликультурной, поликон-фессиональной и полиэтнической среде выходит на первый план во всем мире.

Обзор научной литературы. Актуальность вопросов поликультурного образования характеризуется исследованиями отечественных и зарубежных ученных, таких как как И.В. Колоколо-ва, П.В. Сысоев, Л.П. Костикова, А.Н. Рыблова, Ю.А. Фокеева, М.В. Данилова, С.Л. Новолодская, С.А. Хазова, Л.В. Начева, Д. Хупс, Р.Л. Гарсиа, Дж. Бэнкс и другие.

И.В. Колоколова рассматривала поликуль-турную образовательную среду как открытый процесс, в ходе которого происходит оперативная реакция на возникающие образовательные потребности общества и человека, в результате чего студент успешно адаптируется к инокультурным условиям посредством образовательного процесса [Колоколова, 2001, с. 17] 1 . Согласно А.Н. Рыбловой и Ю.А. Фокеевой, поликультурная образовательная среда выступает в роли субъекта образования, активно взаимодействующего с представителями разных культур [Рыблова, Фокеева, 2009, с. 37]. Л.П. Костикова отмечает диалогичность культуры как определяющее качество новой, мультикультурно ориентированной образовательной концепции. Изолированность субкультур осложняет образовательный процесс в контексте поликультурности [Костикова, 2008, с. 21]. В работах П.В. Сысоева (2004) рассматривается культурное самоопределение личности через пять компонентов: осознание себя в качестве поликультурных субъектов, осознание изменчивости культурного самоопределения; восприятие культурного разнообразия как нормы; наблюдение культурного неравенства и культурного притеснения; готовность к принятию активного участия в действиях против культурной агрессии, культурного вандализма и культурной дискриминации.

-

1 Колоколова И.В. Поликультурное пространство образовательного учреждения как среда педагогической поддержки личности учащегося: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Ростов н/Д, 2001. 198 с.

О персонализации среды говорил эстонский исследователь М. Хейдметс. Происходит закрепление определенной части среды как своего Я, где точки связи субъекта со средой можно представить по схемам: «субъект - объект», «субъект – субъект» и «отношение субъекта к самому себе» [Хейдметс, 1988, с. 7]. Голландский ученный Г. Хофстеде выделил такие факторы культур, как дистанция власти, идентификационная парадигма, феминность и маскулинность, избегание неопределенности, потворство желаниям и сдержанность [Hofstede, 2001, p. 58].

Процессом аккультурации интересуются антропологи, социологи и психологи. Аккультурацию изучали Дж. Пауэлл, У. Томас, Ф. Знанецкий, М. Херковиц, Р. Линтон, Р. Редфилдом, Э. Стоунк-вист и другие. Классически аккультурация характеризуется взаимодействием групп инокультурных мигрантов, в ходе которого происходит интеграция культурных элементов. В 70-е гг. XX в. Т.Д. Грейвзом было введено понятие «психологическая аккультурация» как влияние принимающей и собственной меняющейся культуры на человека в ситуации культурного контакта [Graves, 1967, p. 338].

По мнению Д.Р. Янгибоевой, современная интерпретация понятия «аккультурация» описывает синтез культур, в ходе которого происходят изменения и включения новых элементов, формирование иных обычаев. Такого рода синтез может иметь позитивные и негативные факторы: обогащение культур противопоставляется доминированию и «эрозии» [Янгибоева, 2022, с. 341].

Термин «аккультурационный стресс» был предложен канадским психологом Дж. Берри как универсальный этап, в ходе которого происходит решение двух ключевых проблем: сохранение наследия, культуры, самобытности и потребность установить контакт между группами [Berry, 1997, p. 7]. О преобладающей форме отношений, в ходе которой «большое плюралистическое общество» доминирует над «этнокультурной группой», говорили Дж. Берри, П.Р. Дасен, А.Ф. Пур-тинга, М.Х. Сигал [Берри, 2007, с. 408].

Н.В. Либакова объединяет исследования феномена «культурный шок» Р. Редфилда, П. Адлера,

Р. Линтона, Ф. Бирнса М., Херсковица, Ф. Бока, характеризуя его как усиление тревожности, демонстрация разновидных страхов, борьба с нетипичными пищевыми привычками, заниженная самооценка. Последствия таких негативных факторов могут выражаться в зависимых и суицидальных формах поведения [Либакова, 2016, c. 90].

Согласно М.Л. Мельниковой, обобщившей проблему стресса, отмечается теория канадского ученного Г. Селье, где стресс – это отличительная реакция организма на внешние факторы (требования), провоцирующие перестройку жизнедеятельности организма. Г. Селье выдвинул гипотезу об общем адаптационном синдроме, описывающем 3 стадии стресса: тревога, резистентность, истощение [Мельникова, 2018, с. 13].

Отечественный психолог Н.С. Хрусталева отмечает 5 фаз психологической адаптации в условиях новой социокультурной и языковой сред: эйфория («медовый месяц»), турист, ориентация, депрессия, стабилизация. На эйфорической стадии индивид испытает положительный спектр эмоций, идеализируя новое общество. На туристической стадии происходит знакомство индивида с досягаемой стороной нового общества, как правило, с положительным настроем. Ориентационная стадия характеризуется перестройкой ожиданий и установок индивида, сопровождается напряжением и стрессом. В период депрессивной стадии происходит реакция индивида на длительное действие различных видов психотравмирующих факторов, данный этап характеризуется предневротическими и невротическими состояниями: навязчивые мысли, зацикленность переживаний, нарушение социальных связей и другие. Последняя стадия (стабилизационная) проявляется в изменении ориентации индивида: смена социального статуса, роли, позиции [Психология..., 2018, c. 418].

Уровень социально-психологической адаптации иностранных студентов определяет процесс приспособления иностранного студента к гармоничному взаимодействию с поликультур-ной образовательной средой, поддерживая равновесие между собственными мотивами, потребностями и интересами, с требованиями социума, процесс преодоления всех стадий «ак-культурационного стресса».

Методическое обеспечение и база исследования . Вышесказанное определяет актуальность исследования поведения иностранного студента в контексте стресса аккультурации, выраженного в приспособлении личности к учебной группе и образовательному процессу; принятии роли участника поликультурного образовательного пространства; развитии личностного потенциала. Определение набора поведенческих и когнитивных попыток студента для преодоления стресса. Исследование проведено на базе СибГУ им. М.Ф. Решетнева. В качестве методов исследования были выбраны анкетный опрос, анализ. Респондентам были предложены опросник социально-психологической адаптации личности [Rogers, Dymond, 1954] для оценки интегральных показателей по следующим критериям: адаптация, самопринятие, принятие других и эмоциональная комфортность, опросник «Способы совладающего поведения» [Lazarus, Folkman, 1988] для оценки набора копинг-стратегий как психологическая защита и конструктивная активность личности. Русский адаптированный вариант опросника Роджерса был представлен Т.В. Снегиревой [1987] и А.К. Осницким [2004]. Опросник Лазаруса был адаптирован и стандартизирован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой [2007], Л.И. Вассерманом, Б.В. Иовлевым, Е.Р. Исаевой, Е.А. Трифоновой, О.Ю. Щелковой, М.Ю. Новожиловой (2009). Обработка данных проводилась математическим методом, включая описательную статистику (определение средних значений). Выборку исследования составил 61 иностранный студент СибГУ им. М.Ф. Решетнева в возрасте 17–21 года. В рамках нашего исследования мы рассматриваем конкретную поликультурную образовательную среду: СибГУ им. М.Ф. Решетнева – место объединения восточнославянского народа с этносами Сибири (ненцы, эвенки, буряты, хакасы, тувинцы и другие), нациями Средней Азии (таджики, киргизы, казахи, узбеки), нациями Восточной Азии (ханьцы, чжуаны), народами Африки и другими этническими группами.

Результаты исследования. Согласно данным рис. 1–4, 15 % опрошенных студентов имеют выше среднего показатели дезадаптивности (среднее значение 160 баллов) при норме 68–136. Данная категория студентов сохраняет привычную модель поведения и реакцию на новую образовательную среду, что является причиной дискомфорта, несоответствия общей модели. Причинами являются непродолжительный период проживания в новых условиях климата, общества, культуры, образовательной структуры, быта и другое. Первичная адаптация сопровождается «шоковым» состоянием, вызванным информационной и эмоциональной перегрузкой, бытовой адаптацией. Все эти факторы отражаются в негативном восприятии или непринятии окружающей среды. Следствием этих процессов являются разочарование, фрустрация и депрессия – критерии четвертой стадии аккуль-турационного стресса.

Рис. 1. Интегральные показатели адаптации по методике СПА

Fig. 1. Integral indicators of adaptation according to the Test of Personal Adjustment

Рис. 1 показывает, что по шкале «Адаптация» ½ опрошенных иностранных студентов имеют средний индекс (в диапазоне 51–69 баллов) и ¼ опрошенных имеют индекс ниже среднего по данной шкале. Группа студентов с результатами в диапазоне 51–69 баллов – это группа студентов, успешно прошедших первичную адаптацию, с положительной динамикой академической успеваемости, социализирующихся в новой среде. Данное состояние характерно для переходного этапа от депрессии в стабилизацию.

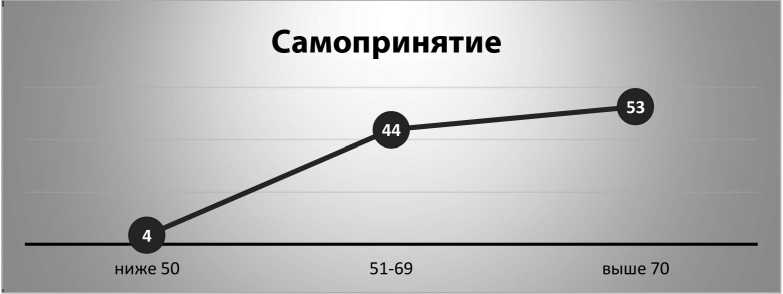

Рис. 2. Интегральные показатели самопринятия по методике СПА

Fig. 2. Integral indicators of self-acceptance according to the Test of Personal Adjustment

Из рис. 2 видно, что 4 % иностранных студентов имеют индекс ниже среднего по шкале «Само-принятие», данная группа находится в поиске механизмов принятия себя, одобрения своих планов и желаний, снисходительного, дружеского отношением к себе, имеет негативную Я-концепцию. Все это обусловлено этническими, культурными, бытовыми, языковыми различиями в новой по-ликультурной образовательной среде, с которыми они сталкиваются на ориентационной стадии. У ½ опрошенных индекс самопринятия выше 70. Эти иностранные студенты с аутосимпатией находятся в доверии к себе, на этапе стабилизации стресса, имеют позитивную самооценку.

Рис. 3. Интегральные показатели принятия других по методике СПА

Fig. 3. Integral indicators of acceptance of others according to the Test of Personal Adjustment

Из рис. 3 видно, что по шкале «Принятия других» ¼ студентов имеют индекс ниже среднего, ½ – в диапазоне 51–69 баллов. Половина опрошенных студентов находятся в принятии себя,

Рис. 4. Интегральные показатели эмоциональной комфортности по методике СПА

Fig. 4. Integral indicators of emotional comfort according to the Test of Personal Adjustment

Из рис. 4 следует, что большинство опрошенных студентов (61 %) имеют индекс в диапазоне 51–69, только 5 % иностранных студентов – ниже среднего. Малочисленная группа студентов испытывают тревожность, беспокойство, апатию. На занятиях эта группа испытывает страх допустить ошибку, выразить собственное мнение. Такие студенты бывают недовольны собой. Это характерные критерии ориентационной стадии.

По результатам диагностики СПА можно отметить средний уровень адаптированности опрошенной группы иностранных студентов, с уверенной Я-концепцией и положительной динамикой принятия нового общества, большинство из группы ощущает уверенность, спокойствие, удобство. Успешно преодолевают стадии ориентации-депрессии-стабилизации.

осознании своего Я, что положительно влияет на понимание других (преподаватель, одногруппник, сосед и другие категории) и свойственно стадии стабилизации.

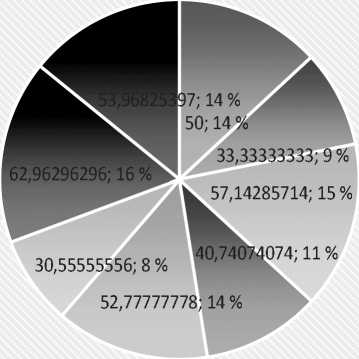

На рис. 5 представлены результаты опросника «Способы совладающего поведения», показывающие как иностранные студенты совладают с вызовами в условиях новой среды (копинг-механизмы).

Рис. 5 показывает, что уровень напряжения в среднем диапазоне 50–69 % характеризует группу с умеренным сопротивлением вызовам, с определенным умением отстаивать собственные интересы. Проявляются такие копинг-стратегии, как самоконтроль, аналитика, философский анализ, личная ответственность. Уровень напряжения ниже среднего стратегии «бегство-избегание» (среднее значение 31 %) определяет несвойственное и неприемлемое избегающее поведение для группы. Уровень напряжения стратегии «дистанциониро-вание» составляет 33 % – группа редко переключает внимание на другие заботы и дела.

-

■ Конфронтативный копинг

-

■ Дистанционирование

Самоконтроль

-

■ Поиск социальной поддержки

-

■ Принятие ответственности

Бегство-избегание

-

■ Планирование решения проблемы

-

■ Положительная переоценка

Рис. 5. Средние значения уровня напряжения копинг-стратегий

Fig. 5 Average values of the tension level of the coping strategies

По результатам опросника можно охарактеризовать исследуемую группу иностранных студентов как умеренно адаптирующуюся к стрессовым ситуациям, удерживающую психологическое равновесие.

Заключение. Иностранные студенты прошли первые две стадии аккультурационного стресса, отсутствие затяжной эйфории является, в свою очередь, положительным результатом, так как от иностранного студента требуется максимальная концентрация на всех видах деятельности в инокультурном обществе, а в состоянии эйфории мышление замедляется и становится непродуктивным. В целом процесс аккомодации личности в условиях инокультурной среды характеризуется положительными темпами. Дезадаптивность присуща студентам 1-го курса, студенты старших курсов достигают баланса между процессами аккомодации и ассимиляции в поликультурной образовательной среде. Уровень адаптированности иностранного студента к поликультурной образовательной среде выражен в позиционировании себя в группе, равновесии, результативности, ответственности, инициативности, решительности, владении набором копинг-стратегий для совладения со стрессовыми ситуациями, которые трансформируются в течение жизни. Набор копинг-стратегий у иностранного студента не исключает наличие стресса. Быстрее справляются со стадиями аккульту-рационного стресса и имеют хорошее психологическое здоровье те студенты, кто сохранил свою идентичность, успешно интегрировал в поликультурную образовательную среду.

Список литературы Уровень проявления аккультурационного стресса иностранных студентов в условиях поликультурной образовательной среды (на примере СибГУ им. М.Ф. Решетнева)

- Берри Дж. Кросс-культурная психология: исследования и применение. Харьков: Изд-во: Гуманитарного центра, 2007. 560 с.

- Данилова М.В. Поликультурное образование: практикум. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. 63 с.

- Костикова Л.П. Культурологические основания поликультурного образования // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2008. № 14. С. 18–22.

- Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В., Замышляева М.С. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) // Журнал практического психолога. 2007. № 3. С. 93–112.

- Либакова Н.М. Аккультурационный стресс и технологии его преодоления // Социодинамика. 2016. № 2. С. 89–97. DOI: 10.7256/2409-7144.2016.2.17683

- 6 . Мельникова М.Л. Психология стресса: теория и практика [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие. Екатеринбург, 2018. URL: http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/11643/1/uch00293.pdf

- Методика для психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями: пособие для врачей и медицинских психологов НИПНИ им. Бехетерева. СПб., 2009. 38 c.

- Методики психологической диагностики больных с эндогенными расстройствами. Усовершенствованная медицинская технология / СПб НИПНИ им. Бехетерева. СПб., 2007. 47 c.

- Новолодская С.Л. История и современность поликультурного образования: монография. Чита: ЗИП СибУПК, 2015. 122 с.

- Осницкий А.К. Определение характеристик социальной адаптации // Психология и школа. 2004. № 1. С. 43–56.

- Поликультурное образование в современном вузе: вызов и перспектива: матер. Междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 25–26 марта 2021 г.) / отв. ред.: Л.В. Начева, Г.В. Акименко, Л.В. Гукина, М.Г. Степанова, В.В. Шиллер. Кемерово: КемГМУ, 2021. 479 с.

- Психология кризисных и экстремальных ситуаций: учебник / под ред. Н.С. Хрусталевой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. 748 с.

- Рыблова А.Н., Фокеева Ю.А. Региональная поликультурная образовательная среда формирования культуры профессионального общения будущего переводчика: проблемы, перспективы, опыт // Высшее образование сегодня. 2009. № 10. C. 37–40.

- Снегирева Т.В. Методика изучения особенностей личностной саморегуляции // Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога: сб. тр. АПН СССР / под ред. И.В. Дубровиной. М., 1987. С. 92–96.

- Хазова С.А. Поликультурная компетентность педагога: монография [Электронный ресурс]. Майкоп: ЭлИТ, 2015. 141 c. DOI: 10.18411/ 2015-11-014; URL: 10.18411/ 2015-11-014

- Хейдметс М. Феномен персонализации среды: теоретический анализ // Средовые условия групповой деятельности. Таллин, 1988. C. 5–15.

- Янгибоева Д.Р. Психологические особенности процесса аккультурации в современном мире // Молодой ученый. 2022. № 17 (412). С. 339–342. URL: https://moluch.ru/archive/412/90836/

- Berry J.W. Immigration, acculturation and adaptation // Applied psychology: An international review. 1997. Vol. 46 (1). P. 5–34.

- Graves T.D. Psychological acculturation in a tri-ethnic community // Southwestern Journal of Anthropology. 1967. Vol. 23, No. 4. P. 337–350.

- Hofstede G. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks CA: Sage Publications, 2001. 596 p.

- Lazarus R.S., Folkman S. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer, 1984.

- Redfield R., Linton R., Herskovits M.J. Memorandum for the study of acculturation // American Anthropologist. 1936. Vol. 38, No. 1. Р. 149–152. DOI: 10.1525/aa.1936.38.1.02a00330

- Rogers C.R., Dymond R.F. Psychotherapy and personality change: coordinated research studies in the client-centered approach. Chicago: University of Chicago Press, 1954.

- Rogers C.R. A Test of Personality Adjustment. New York: Association Press, 1931.