Уровни гормонов гипофизарно-тиреоидной оси и их связь с овариальными гормонами во время овуляторного цикла у молодых кур-несушек (Gallus domesticus L.)

Автор: Лебедева И.Ю., Митяшова О.С., Алейникова О.В., Монтвила Е.К.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Вопросы репродукции

Статья в выпуске: 6 т.59, 2024 года.

Бесплатный доступ

Известно, что гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная ось участвует в эндокринном контроле функции яичников у млекопитающих, однако ее роль в регуляции развития овариальных структурных компонентов у птиц до сих пор не ясна. Наличие в яичнике птиц тиреоидных рецепторов, дейодиназ и клеточных транспортеров для тиреоидных гормонов указывает на функционирование путей, опосредующих влияние гормонов щитовидной железы на овариальные фолликулы. Завершающие стадии фолликулогенеза у птиц тесно сопряжены с овуляторным циклом, в течение которого происходят изменения в экспрессии различных регуляторных факторов, приводящих к изменению содержания в крови половых стероидных гормонов и чувствительности к ним фолликулярных клеток. Нами впервые проведен сравнительный анализ уровней тиреоидных гормонов и тиреотропного гормона на разных стадиях овуляторного цикла и охарактеризована их ассоциация с содержанием овариальных стероидных гормонов в крови домашней курицы (Gallus domesticus L.). Целью настоящего исследования было изучение возможного участия гормонов гипофизарно-тиреоидной оси в физиологических процессах, контролирующих овуляцию у кур-несушек. Для исследований были отобраны 15 кур породы Hisex White в возрасте 27-28 нед, несущих непрерывно не менее 7 яиц. Кровь брали через 1,5; 6,5; 11, 16 и 21 ч после овуляции. В плазме крови методом иммуноферментного анализа определяли концентрацию общего и свободного тироксина (Т4), общего и свободного трийодтиронина (Т3), реверсивного Т3 (rT3), тиреотропного гормона (ТТГ), а также прогестерона, тестостерона и эстрадиола-17β. Анализ содержания половых стероидных гормонов в крови кур подтвердил его преовуляторное повышение через 21 ч после предшествующей овуляции. У исследованных птиц не наблюдалось существенного изменения уровней общего Т4 и общего Т3 в течение овуляторного цикла. В то же время через 16-21 ч после овуляции содержание rT3 в крови было в 1,2-1,3 раза ниже (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Куры-несушки, овуляторный цикл, половые стероидные гормоны, гипофизарно-тиреоидная ось, трийодтиронин

Короткий адрес: https://sciup.org/142244129

IDR: 142244129 | УДК: 636.5:591.1 | DOI: 10.15389/agrobiology.2024.6.1169rus

Текст научной статьи Уровни гормонов гипофизарно-тиреоидной оси и их связь с овариальными гормонами во время овуляторного цикла у молодых кур-несушек (Gallus domesticus L.)

Исследования последних лет убедительно продемонстрировали, что гормоны щитовидной железы не только входят в комплекс ключевых метаболических регуляторов (1), но и оказывают плейотропное влияние на многие органы позвоночных, включая гонады (2, 3).

Общая активность тиреоидной системы определяется как синтезом, так и метаболической активацией/инактивацией тиреоидных гормонов. Хотя тироксин (Т4) является основным гормоном, который секретирует щитовидная железа, он обычно рассматривается как предшественник трийодтиронина (Т3), или прогормон (4). Трийодтиронин обладает примерно в 4 раза большей биологической активностью, чем Т4, но его кон-

∗ Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 22-16-00149).

центрация в крови и период полураспада в несколько раз меньше. Процесс дейодирования Т4 происходит в основном в нетиреоидных тканях и катализируется дейодиназами трех типов (5). Дейодиназа 1-го типа (DIO1), экспрессируемая главным образом в печени, отвечает за конверсию Т4 в Т3, содержащийся в кровеносной системе, тогда как дейодиназа 2-го типа (DIO2) контролирует локальную (внутриклеточную) генерацию Т3. Кроме того, DIO1 может участвовать в превращении Т4 в неактивный реверсивный Т3 (rT3). При этом основным ферментом, катализирующим преобразование Т4 в rT3, служит дейодиназа 3-го типа (DIO3), которая также инактивирует Т3, превращая его в дийодтиронин (Т2) (5, 6).

Функционирование тиреоидной системы в целом представляет собой комплекс сложных, тонко регулируемых процессов, реализация которых зависит от множества факторов. Так, периферический метаболизм тиреоидных гормонов служит дополнительным/альтернативным механизмом поддержания их локальной (тканеспецифической) концентрации, необходимой для оказания физиологического воздействия на клетки-мишени (7). Влияние гормонов щитовидной железы также определяется экспрессией клетками ядерных тиреоидных рецепторов α и β (TR α и TR β ), которые опосредуют их геномные эффекты, и мембранных интегриновых рецепторов (ITG V β 3), через которые активируются различные внутриклеточные сигнальные пути (4, 8, 9). Кроме того, для связывания с ядерны-ми рецепторами Т3 и Т4 должны проникать в клетки посредством диффузии или, в случае некоторых типов клеток, с помощью мембранных транспортеров, таких как монокарбоксилатные транспортеры MCT8 и MCT10 или органический анионный транспортер OATP1 (2, 4, 10). При этом способностью проникать в клетки и связываться со специфическими рецепторами обладают только свободные Т4 и Т3 (то есть не связанные с транспортными белками), доля которых составляет менее 0,1 % от всех тиреоидных гормонов, содержащихся в кровеносной системе (4).

Твердо установлено, что гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная ось участвует в эндокринном контроле функции яичников у млекопитающих, а любые ее патологии обусловливают нарушения репродуктивной функции (4, 11-13). Причем тиреоидные гормоны могут не только оказывать непосредственное влияние на яичник, но и модулировать регуляторное действие репродуктивных гормонов, в первую очередь половых стероидных гормонов (14, 15). В то же время у птиц роль гипоталамо-гипо-физарно-тиреоидной оси в регуляции развития овариальных структурных компонентов и ее связь с другими эндокринными системами, контролирующими репродукцию, до сих пор не ясна. Присутствие в яичнике птиц тиреоидных рецепторов, дейодиназ и клеточных транспортеров для тиреоидных гормонов указывает на наличие путей , опосредующих действие гормонов щитовидной железы на овариальные фолликулы (16-18). В ряде исследований была выявлена ассоциация генов, контролирующих функционирование тиреоидной системы, с яйценоскостью индеек и уток (19, 20). Кроме того, у некоторых видов птиц, включая кур, in vivo и in vitro обнаружена взаимосвязь компонентов тиреоидной системы с репродуктивными гормонами (17, 18, 21). Также нами было показано модулирующее влияние Т3 на пролиферативную активность культивируемых клеток из преовуляторных фолликулов кур-несушек (22). Тем не менее нет никакой информации об участии гормонов щитовидной железы в регуляции in vivo роста и развития фолликулов в яичнике птиц.

Завершающие стадии фолликулогенеза у птиц тесно сопряжены с овуляторным циклом, который находится под контролем преовуляторной 1170

волны лютеинизирующего гормона и овариальных стероидных гормонов (23-25). При этом в течение овуляторного цикла происходят изменения в овариальной экспрессии различных регуляторных факторов, включая фолликулярные рецепторы для репродуктивных и метаболических гормонов, что влияет на чувствительность к ним фолликулярных клеток (26-28). Связь тиреоидных гормонов с овуляторным циклом птиц до сих пор исследована не была.

Нами впервые проведен сравнительный анализ уровней тиреоидных гормонов и тиреотропного гормона на разных стадиях овуляторного цикла и охарактеризована их ассоциация с содержанием овариальных стероидных гормонов в крови домашней курицы ( Gallus domesticus L.).

Целью настоящей работы было изучение возможного участия гормонов гипофизарно-тиреоидной оси в физиологических процессах, контролирующих овуляцию у кур-несушек.

Методика. Исследования проводили на молодых курах-несушках породы Hisex White, которые находились в отдельном хорошо вентилируемом помещении с центральным отоплением в условиях физиологического двора (ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста). Домашнюю птицу содержали в отдельных клетках для индивидуального мониторинга яйценоскости, при 12-часовом освещении в сутки. Куры имели неограниченный доступ к воде, кормление осуществляли комбикормом Purina Special («Nestle Purina PetCare», США) в соответствии с рекомендациями производителя. Эксперименты с птицей проводили согласно принципам ветеринарной медицинской этики и Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (ETS ¹ 123, Страсбург, 1986). Протокол исследований на курах-несушках был одобрен комиссией по биоэтике ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста (протокол ¹ 3 от 24.05.2022).

Для исследований отобрали 15 кур в возрасте 27-28 нед, у которых периоды ежесуточной кладки яиц составляли не менее 7 сут (то есть несущих непрерывно не менее 7 яиц в одном цикле яйцекладки). Ежесуточный мониторинг времени яйцекладки проводили с помощью видеосистемы. Время овуляции рассчитывали, исходя из того, что она происходит через 30 мин после снесения яйца (29). На основании этих данных рассчитывали средний интервал между овуляциями и ожидаемое время следующей овуляции для каждой птицы.

Образцы крови кур брали через 1,5; 6,5; 11, 16 и 21 ч после предшествующей овуляции с таким расчетом, чтобы последнее время взятия попадало на период преовуляторного повышения уровней стероидных гормонов (29). Кровь брали из подкрыльцовой вены в пробирки с гепарином натрия. После получения плазмы образцы аликвотировали, замораживали и хранили при - 30 ° С для анализа половых стероидных гормонов и при - 70 ° С для анализа тиреоидных гормонов и ТТГ.

Концентрацию гормонов в плазме крови измеряли одновременно во всех собранных образцах методом иммуноферментного анализа (ИФА) при использовании планшетного спектрофотометра Униплан (ЗАО «Пикон», Россия). Анализы проводили с использованием наборов следующих производителей: «DRG Instruments GmbH», Германия (общий и свободный Т4, общий и свободный Т3), «Diagnostics Biochem Canada, Inc.», Канада (rT3), «Cloud-Clone Corp.», Китай (ТТГ) и ООО «Хема», Россия (эст-радиол-17β, прогестерон, тестостерон). Все образцы исследовали в двух аналитических повторностях, при этом коэффициент вариации не превышал 16 %.

Полученные данные обрабатывали методом однофакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями (one-way repeated measures ANOVA) при помощи программы SigmaStat 4.0 («Systat Software, Inc.», США). При этом время после овуляции служило повторяющимся фактором. Данные были представлены как средние значения ( M) и их стандартные ошибки (±SEM). Оценку различий между сравниваемыми средними значениями проводили на основании критерия Тьюки (Tukey’s test). Для анализа корреляционных связей использовали коэффициент Спирмена (Spearman coefficient).

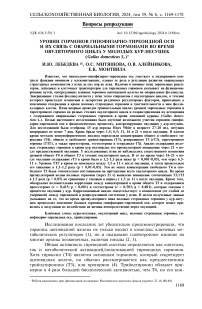

Результаты. Анализ содержания половых стероидных гормонов в крови кур-несушек подтвердил наличие его преовуляторного повышения через 21 ч после предшествующей овуляции (рис.). При этом концентрация прогестерона возрастала в 5,6 раза (p < 0,001), тогда как концентрация тестостерона и эстрадиола-17β — только в 1,9-2,1 раза (p < 0,001) по сравнению с базальным уровнем.

Концентрация прогестерона (P4) , тестостерона (T) и эстрадиола-17 β (E2) в крови кур ( Gallus domesticus L.) породы Hisex White в разные периоды овуляторного цикла ( n = 15, М ±SEM). Каждый образец исследовали в двух аналитических повторностях. Средние значения, помеченные индексами, не содержащими одинаковых букв, достоверно различаются (p < 0,0010,05).

Хотя концентрации общего Т4 и общего Т3 в крови исследованных птиц слегка варьировали в течение овуляторного цикла, уменьшаясь через 16 ч и увеличиваясь к 21-му ч, эти изменения не были существенными (табл. 1). В то же время через 16-21 ч после овуляции содержание rT3 в крови было в 1,2-1,3 раза ниже (p < 0,001-0,05), чем через 6,5-11 ч. Следовательно, снижение уровня неак- тивного rТ3 предшествовало преовуляторной волне половых стероидных гормонов.

1. Концентрация общего тироксина (Т4) , общего трийодтиронина (Т3) и реверсивного трийодтиронина (rТ3) в крови кур ( Gallus domesticus L.) породы

Hisex White в разные периоды овуляторного цикла ( n = 15, М ±SEM)

|

Время после овуляции, ч |

Концентрация гормонов в плазме крови, нмоль/л |

||

|

T4 |

T3 |

rT3 |

|

|

1,5 |

31,9±3,1 |

1,66 ± 0,25 |

0,324 ± 0,026 |

|

6,5 |

30,0±3,1 |

1,95 ± 0,32 |

0,348 ± 0,027a |

|

11 |

29,4±3,3 |

1,89 ± 0,30 |

0,361 ± 0,032b |

|

16 |

25,7±1,8 |

1,74 ± 0,21 |

0,305 ± 0,034c |

|

21 |

28,4±2,7 |

1,95 ± 0,20 |

0,277 ± 0,035d |

Примечание. Каждый образец исследовали в двух аналитических повторностях. Различия между группами статистически значимы: a,d p < 0,01; b,cp < 0,05; b,dp < 0,001.

Динамика изменения содержания ТТГ в крови кур была сходна с таковой для rT3 (табл. 2). Это содержание не изменялось между 1,5 и 11 ч после овуляции, а затем снижалось в 1,1 раза (p < 0,05) через 16 ч, оставаясь пониженным вплоть до преовуляторного пика овариальных гормонов.

Наблюдаемое снижение не могло быть следствием отрицательной обратной связи, существующей между ТТГ и свободным Т4 и свободным Т3 (4), поскольку уровни последних двух гормонов были относительно постоянными на протяжении всего овуляторного цикла.

-

2. Концентрация тиреотропного гормона (ТТГ) , свободного тироксина (fT4) и свободного трийодтиронина (fT3) в крови кур ( Gallus domesticus L.) породы Hisex White в разные периоды овуляторного цикла ( n = 15, Ì ±SEM)

-

3. Соотношение тиреоидных гормонов в крови кур ( Gallus domesticus L.) породы Hisex White в разные периоды овуляторного цикла ( n = 15, Ì ±SEM)

Время после овуляции, ч

Концентрация гормонов в плазме крови, нмоль/л

T4/T3 1

T3/rT3

fT4/fT3

-

4. Связь содержания тиреоидных и половых стероидных гормонов в крови кур ( Gallus domesticus L.) породы Hisex White в течение овуляторного цикла

|

Время после овуляции, ч |

Концентрация гормонов в плазме крови, пмоль/л |

||

|

ТТГ 1 |

fT4 |

fT3 |

|

|

1,5 |

14,0±1,2a |

8,07±1,20 |

2,29±0,19 |

|

6,5 |

14,3±1,0b |

7,16±1,06 |

2,56±0,25 |

|

11 |

14,1±1,2a |

8,14±1,19 |

2,45±0,26 |

|

16 |

12,8±1,3d |

7,05±0,93 |

2,50±0,21 |

|

21 |

12,2±1,4e |

7,68±1,21 |

2,26±0,23 |

Примечание. Каждый образец исследовали в двух аналитических повторностях. Различия между группами статистически значимы: a,ep < 0,05; b,dp < 0,05; b,ep < 0,01.

Во время преовуляторной волны половых гормонов (через 21 ч) также было выявлено повышение соотношения T3/rT3 в 1,5 раза (p < 0,05) по сравнению с таковым в период с 1,5 до 11 ч после овуляции (табл. 3). В то же время соотношение общих и свободных фракций Т4 и Т3 варьировалось несущественно.

Сравниваемые концентрации I Коэффициент корреляции r

|

Прогестерон |

Тестостерон |

0,693*** |

|

Тестостерон |

Эстрадиол-17 β |

0,531*** |

|

Прогестерон |

Эстрадиол-17 β |

0,377*** |

|

Общий трийодтиронин |

Прогестерон |

0,415*** |

|

Общий трийодтиронин |

Тестостерон |

0,503*** |

|

Тиреотропный гормон |

Общий трийодтиронин |

0,568*** |

|

Тиреотропный гормон |

Реверсивный трийодтиронин |

0,754*** |

|

Реверсивный трийодтиронин |

Общий трийодтиронин |

0,287* |

|

Тиреотропный гормон |

Свободный тироксин |

- 0,235* |

Примечание. Общее число проанализированных образов n = 15 (каждый образец исследовали в двух аналитических повторностях).

*, ** и *** Коэффициенты корреляции r статистически значимы соответственно при p < 0,05; p < 0,01 и p < 0,001.

Исследование показало умеренную позитивную взаимосвязь тестостерона с прогестероном и эстрадиолом-17β и слабую позитивную взаимосвязь (p < 0,001) между прогестероном и эстрадиолом-17β (табл. 4), что согласуется со сходной динамикой изменения уровней этих гормонов во время овуляторного цикла (см. рис.). При анализе связей между гормонами гипофизарно-тиреоидной оси и овариальными гормонами было выявлено наличие положительной корреляции (p < 0,001-0,01) между концентрацией в крови общего Т3 и содержанием прогестерона (слабой силы) и тестостерона (средней силы). Обнаружена умеренная положительная ассо- циация концентрации ТТГ и общего Т3 (r = 0,568; p < 0,001) и тесная ассоциация такой же направленности между уровнями ТТГ и реверсивного Т3 (r = 0,754; p < 0,001), тогда как концентрации T3 и rT3 были лишь слабо связаны друг с другом (r = 0,287; p < 0,05). При этом между содержанием ТТГ в крови и концентрацией свободного Т4 наблюдалась слабая отрицательная корреляция (p < 0,05).

Данные представленной работы показывают, что у кур-несушек преовуляторному пику половых стероидных гормонов предшествует уменьшение содержания в крови rT3. Хотя в печени кур присутствуют все три типа дейодиназ (30), отсутствие существенных изменений в уровне общего Т3 свидетельствует о снижении активности в печени DIO3, которая отвечает за конверсию Т4 в rT3, поступающий в кровеносную систему (5, 6). Наблюдаемому уменьшению концентрации rT3 в крови сопутствовало уменьшение концентрации ТТГ, что указывает на возможный вклад ТТГ в регуляцию активности DIO3. Действительно, у позвоночных печень — орган-мишень для ТТГ, тогда как у птиц последний рассматривается как модулятор активности дейодиназ 2-го и 3-го типа (31, 32).

Ранее K. Brady с соавт. (18) проводили сравнительное исследование содержания общего Т4 и общего Т3 в крови индеек во время преовулятор-ной волны репродуктивных гормонов и вне этой волны. Авторы показали (18), что у птиц со средней и высокой яйценоскостью уровни Т4 возрастают, а уровни Т3 понижаются во время преовуляторного пика гормонов. Однако этих данных недостаточно для определения направленности сдвига баланса тиреоидных гормонов в крови, поскольку не учитывался такой фактор, как rT3. Согласно общепринятому мнению, rT3 не обладает биологической активностью, однако он способен конкурировать с Т3 за связывание с мембранными тиреоидными рецепторами и, как следствие, ингибировать негеномные эффекты активного тиреоидного гормона (4, 6). Поэтому в клинической практике в последние годы предлагается рассматривать повышение концентрации rT3 и понижение соотношения T3/rT3 как признак латентного гипотиреоза (33).

В нашем текущем исследовании при использовании кур с высокой яйценоскостью и сравнении нескольких стадий овуляторного цикла не было обнаружено значимых изменений концентрации Т4 или Т3. В то же время анализ такого показателя, как уровень rT3, играющего ингибиторную роль в реализации влияния Т3 на клетки-мишени, выявил его снижение уже на стадии, предшествующей преовуляторной волне. Кроме того, постепенный рост соотношения T3/rT3, особенно выраженный через 21 ч после овуляции, указывает на сдвиг баланса в сторону наиболее активного тиреоидного гормона на завершающей стадии овуляторного цикла. Учитывая способность Т3 влиять на стероидогенную и пролиферативную активность клеток преовуляторных фолликулов кур (17, 22), можно предположить, что такой сдвиг будет приводить к усилению воздействия Т3 на эти фолликулы перед овуляцией.

В нашей работе, как и в других исследованиях, наблюдалось преову-ляторное повышение содержания в крови всех трех овариальных гормонов, однако у кур только прогестерон и тестостерон связаны с процессом овуляции (29, 34). Обнаруженная корреляция умеренной и слабой силы между уровнем общего Т3 и концентрацией прогестерона и тестостерона у кур указывает на определенную сопряженность их вариабельности во время овуляторного цикла, несмотря на отсутствие статистически значимых изменений уровня Т3. Этот вывод согласуется с многочисленными данными о наличии взаимосвязи между тиреоидной системой и репродуктив-1174

ными гормонами у позвоночных (14, 15).

Следует отметить отсутствие существенных изменений содержания в крови свободных фракций Т4 и Т3, а также их ассоциации с концентрацией половых стероидных гормонов. Тем не менее такие показатели могут не отражать локальный (тканевой) уровень этих гормонов, который зависит от активности дейодиназ в яичнике (6). Кроме того, свободный Т4, попадая в клетки-мишени посредством диффузии или использования мембранных транспортеров, превращается с помощью внутриклеточной DIO2 в Т3, который может оказывать эффекты через свои ядерные рецепторы, или с помощью внутриклеточной DIO3 — в rT3, обладающий низкой аффинностью к этим рецепторам (4). Следовательно, для характеристики степени воздействия тиреоидных гормонов на преовуляторные фолликулы кур необходимо исследовать экспрессию этих компонентов тиреоидной системы в фолликулярных клетках в динамике овуляторного цикла.

Сильная корреляционная связь, обнаруженная между содержанием в крови ТТГ и реверсивного Т3, свидетельствует в пользу нашего предположения о влиянии ТТГ на активность в печени DIO3, контролирующей конверсию Т4 в rT3. Кроме того, наличие умеренной ассоциации между уровнями ТТГ и общего Т3 согласуется с мнением ряда исследователей о роли ТТГ у птиц как модулятора активности DIO2, отвечающей за превращение Т4 в Т3 (30, 31). В то же время слабая отрицательная корреляция между концентрацией ТТГ и свободного Т4 указывает на лишь незначительный вклад отрицательной обратной связи между этими гормонами в вариабельность ТТГ.

Таким образом, у молодых кур-несушек снижение концентрации в крови тиреотропного гормона и реверсивного трийодтиронина предшествовало преовуляторной волне овариальных стероидных гормонов, тогда как во время этой волны происходил сдвиг баланса между общим и реверсивным трийодтиронином в сторону его активной формы. Обнаружено, что через 16-21 ч после овуляции содержание rT3 в крови птиц было в 1,21,3 раза ниже (p < 0,001-0,05), чем через 6,5-11 ч. Уровень ТТГ в крови не изменялся между 1,5 и 11 ч после овуляции, после чего происходило его снижение в 1,1-1,2 раза (p < 0,01-0,05). Во время преовуляторной волны половых гормонов (через 21 ч) выявлено повышение соотношения T3/rT3 в 1,5 раза (p < 0,05) по сравнению с таковым в период с 1,5 до 11 ч после овуляции. При этом во время овуляторного цикла наблюдалась положительная корреляция между концентрацией в крови общего Т3 и содержанием прогестерона ( r = 0,415; p < 0,001) и тестостерона ( r = 0,503; p < 0,001), что указывает на взаимосвязь (от слабой до умеренной) тиреоидной и репродуктивной систем. В целом полученные данные указывают на то, что во время преовуляторного пика половых стероидных гормонов у кур-несушек происходит изменение баланса гормонов гипофизарно-тиреоидной оси, и это может приводить к модуляции их воздействия на яичник непосредственно перед овуляцией. Для более детального понимания участия тиреоидной системы в регуляции процессов, контролирующих овуляцию у кур-несушек, необходимы дальнейшие исследования, чтобы охарактеризовать изменения других компонентов этой системы (экспрессии ядерных и мембранных рецепторов, дейодиназ и мембранных транспортеров) в процессе овуляторного цикла.