Урожайность раннеспелых сортов яровой пшеницы в различных природных зонах Красноярского края

Автор: Никитина Вера Ивановна, Количенко Александр Александрович

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - провести анализ динамики урожайности раннеспелых сортов яровой пшеницы в разных природных зонах Красноярского края. Задачи: выделить особенности влияния природных зон на урожайность, величину реализации потенциала урожайности, районы с более высоким темпом ее роста. Объектом исследования служили 4 раннеспелых сорта яровой пшеницы (Тулун 15, Новосибирская 15, Новосибирская 16, Полюшко), Оценка урожайности проведена по 6 природным зонам края: 3-я (Казачинский сортоучасток), 4-я (Дзержинский, Саянский), 5-я (Сухобузимский, Уярский), 6-я (Назаровский, Ужурский), 7-я (Каратузский), 8-я (Минусинский, Краснотуранский, Новоселовский). Годы испытаний - 2000-2020. Обработка полученных данных осуществлена по общепринятым статистическим программам. Выявлены значительные колебания урожайности раннеспелых сортов яровой пшеницы в изучаемые периоды по зонам края: от 1,84 (7-я зона) до 3,44 т/га (6-я зона) в 2002-2007 гг. и от 1,72 (7-я зона) до 4,18 т/га (5-я зона) в 2017-2020 гг. Урожайность сортов, проходящих сортоиспытание в 2002-2007 гг., была более чувствительна к неблагоприятным погодным условиям, чем сортов, допущенных к использованию в 2017-2020 гг. Отмечается низкий уровень реализации потенциала урожайности по зонам, особенно в подтайге низменности и южной лесостепи, выше ее величина в Канско-Красноярской и лесостепи Причулымья. В общее фенотипическое варьирование урожайности зерна раннеспелых сортов достоверный вклад вносит изменчивость, обусловленная зоной возделывания, условиями вегетации, взаимодействием факторов «условия вегетации × зона», «природная зона × географический пункт», «условия вегетации × природная зона × географический пункт». Установлена для всех природных зон существенная связь урожайности с высотой растений. Существенная положительная корреляция урожайности выявлена с продолжительностью вегетационного периода в 4-й и 7-й зонах, отрицательная - в 5-й. Высокая и выше средней корреляционная взаимосвязь урожайности с массой 1000 зерен отмечается в 5-й и 6-й зонах. В каждой природной зоне края получено неодинаковое влияние метеорологических показателей во время вегетации на урожайность.

Аннеспелые сорта, красноярский край, природная зона, сортоучасток, условия вегетации, яровая пшеница

Короткий адрес: https://sciup.org/140294067

IDR: 140294067 | УДК: 631.11(571.51) | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-4-3-11

Текст научной статьи Урожайность раннеспелых сортов яровой пшеницы в различных природных зонах Красноярского края

Введение. Красноярский край занимает 13,86 % территории России, считается крупнейшим сельскохозяйственным регионом Центральной и Восточной Сибири [1]. Его территория простирается почти на 3000 км с севера на юг и 1250 км с запада на восток. В связи со значительной протяженностью края в меридиональном направлении здесь выделены три климатических пояса: арктический, субарктический и умеренный [2]. Климат данного региона характеризуется от резко континентального до умеренно континентального.

Разнообразие почв и агроклиматических показателей (сумма годовых осадков за год и период вегетации, безморозный период, сумма активных температур, необходимая для развития растений, среднегодовая температура воздуха) привело к выделению в крае восьми природных зон, необходимых для сортоиспытания сельскохозяйственных. культур и рекомендации их производству.

Выявление в государственном сортоиспытании перспективных высокоурожайных, ценных по качеству, устойчивых к болезням сортов, способ- ных стать основой получения высоких и стабильных урожаев зерновых, включение их в государственный реестр селекционных достижений являются основной задачей Государственной комиссии по испытанию и охране селекционных достижений и ее сортоиспытательной сети [3].

Сумма активных температур выше 10 °С позволяет возделывать в крае в зависимости от зоны скороспелые (1300–1450 °С), среднеспелые (1400–1550 °С) и среднепоздние сорта пшеницы (1550–1650 °С) [4].

Яровая пшеница в Красноярском крае возделывается в 6 природных зонах, в каждой из них расположены следующие сортоучастки: 3-я (подтайга низменности, госсортучасток Казачинский); 4-я (подтайга предгорий, госсортучасток – Дзержинский, Саянский); 5-я (Канско-Красноярская лесостепь, госсортучасток – Сухобузимский, Уярский); 6-я (лесостепь Причулымья, госсортуча-сток – Назаровский, Ужурский); 7-я (южная лесостепь, госсортучасток Каратузский); 8-я (степь предгорий на обыкновенных и южных черноземах, госсортучасток – Краснотуранский, Минусинский, Новоселовский).

Цель исследований – провести анализ динамики урожайности раннеспелых сортов яровой пшеницы в разных природных зонах.

Задачи : выяснить особенности влияния природных зон на урожайность, величину реализации потенциала урожайности, районы с более высоким темпом ее роста.

Объекты и методы. В качестве исходного материала были взяты раннеспелые сорта (Тулун 15, Новосибирская 15, Новосибирская 16, Полюшко), которые проходили сортоиспытание в определенные промежутки времени в 2002– 2020 гг. Анализ урожайности проведен по 6 природным зонам: 3-я (Казачинский сортоучасток); 4-я (Дзержинский, Саянский); 5-я (Сухобузим-ский, Уярский); 6-я (Назаровский, Ужурский); 7-я (Каратузский); 8-я (Минусинский, Краснотуран-ский, Новоселовский). Обработка данных осуществлена по общепринятым статистическим программам. Реализацию потенциала урожайности рассчитывали по методике Э.Д. Неттевича [5].

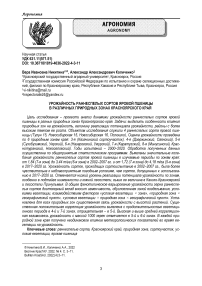

Результаты и их обсуждение. Средняя урожайность раннеспелых сортов яровой пшеницы в изучаемые периоды значительно колебалась по зонам: от 1,84 (7-я зона) до 3,44 т/га (6-я зона) в 2002–2007 гг. и от 1,72 (7-я зона) до 4,18 т/га (5-я зона) в 2017–2020 гг. Урожайность за период 2002–2007 гг. фактически во всех зонах, кроме 7-й, была ниже, чем в 2017–2020 гг. (рис. 1). В 3-й и 4-й зонах повышение урожайности в 2017–2020 гг. отмечалось в пределах ошибки опыта, для 5-й, 6-й, 8-й зон оно было существенным. В 4-й зоне различия по урожайности за данный промежуток лет были в пределах ошибки опыта, в 7-й зоне снижение урожайности выявлено также в пределах ошибки опыта.

2002-2007гг. 2017-2020гг.

Рис. 1. Урожайность раннеспелых сортов по природным зонам Красноярского края, т/га (НСР=0,17): 3-я зона - Казачинский сортоучасток; 4-я - Дзержинский, Саянский;

5-я - Сухобузимский, Уярский; 6-я - Назаровский, Ужурский; 7-я - Каратузский;

8-я - Краснотуранский, Минусинский

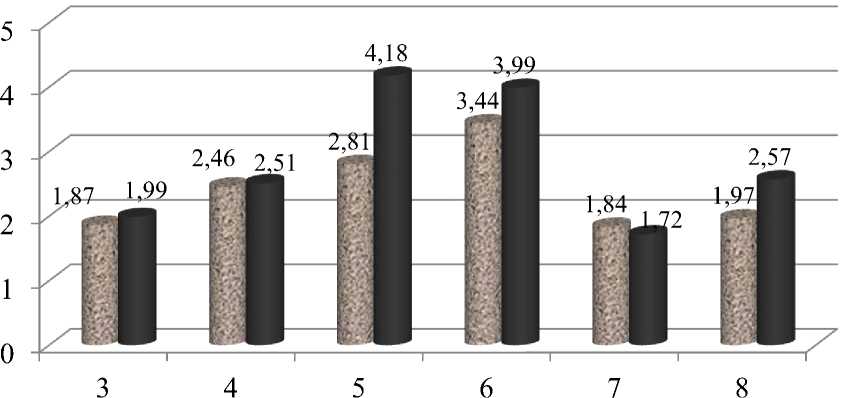

Более благоприятные условия для реализации потенциальной продуктивности раннеспелых сортов складывались в 5-й и 6-й зонах по всем агрометеорологическим показателям, прежде всего за период 2017–2020 гг. (рис. 2). Наиболее низкие показатели реализации потенциальной продуктивности характерны для подтайги низменности и южной лесостепи.

Заметно повысились показатели реализации потенциальной продуктивности раннеспелых сортов в последние годы в Канско-Красноярской лесостепи, лесостепи Причулымья, степи предгорий.

Рис. 2. Реализация потенциальной продуктивности раннеспелых сортов по природным зонам Красноярского края

Разница по урожайности наблюдалась в пределах одной природной зоны, в которой расположены 2 и более сортоучастков, что связано с различием природных факторов и погодных условий в течение вегетации.

Достоверные расхождения по урожайности изучаемых сортов между сортоучастками наблюдались в 4-й, 5-й, 8-й зонах, только в 6-й они были несущественны (табл.), что говорит о сходстве природно-климатических факторов для сортоучастков, расположенных в этой зоне.

Урожайность раннеспелых сортов по сортоучасткам природных зон Красноярского края, т/га

|

Природная зона |

Сортоучастки |

Годы |

|

|

2002–2007 |

2017–2020 |

||

|

4 |

Дзержинский |

2,83 |

2,29 |

|

Саянский |

2,08 |

1,87 |

|

|

5 |

Сухобузимский |

3,39 |

3,77 |

|

Уярский |

2,22 |

4,59 |

|

|

6 |

Назаровский |

3,45 |

3,92 |

|

Ужурский |

3,44 |

4,05 |

|

|

8 |

Новоселовский, Краснотуранский |

2,33 |

2,27 |

|

Минусинский |

1,79 |

2,86 |

|

|

НСР 05 |

0,19 |

0,34 |

|

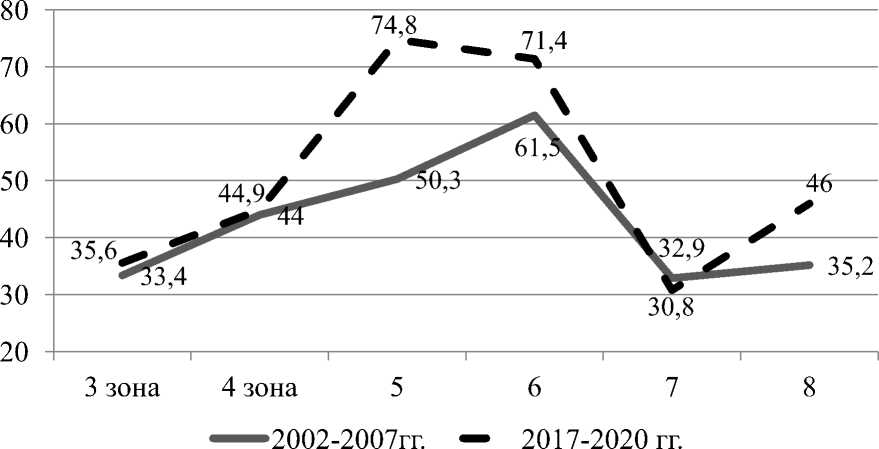

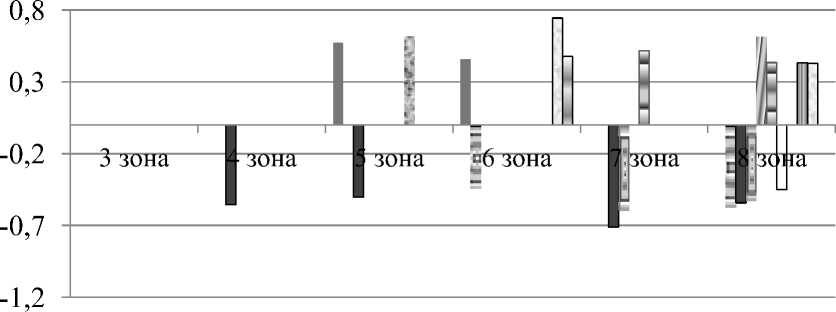

Установлено, что изменчивость урожайности раннеспелых сортов в рассматриваемые периоды обусловлена в большей мере зоной возделывания, затем условиями вегетации, взаимодействием факторов «условия вегетации × зона», «природная зона × географический пункт», «условия вегетации × природная зона × географический пункт» (рис. 3).

Рис. 3. Доля влияния изучаемых факторов на изменчивость урожайности, % А – сорт; В – годы; С – эоны; Д – сортоучастки (географические пункты)

Остальные факторы также вносят достоверный вклад в изменчивость урожайности, но значительно меньше. За период 2017–2020 гг. увеличилось влияние на изменчивость урожайности фактора условий вегетации на 10,7 %, зоны возделывания – 3,9, взаимодействие «условия вегетации × зона» – 4,7, «природная зона × гео- графический пункт» – 2,2 % по сравнению с периодом 2002–2007 гг., но уменьшилось действие генотипа, географического пункта.

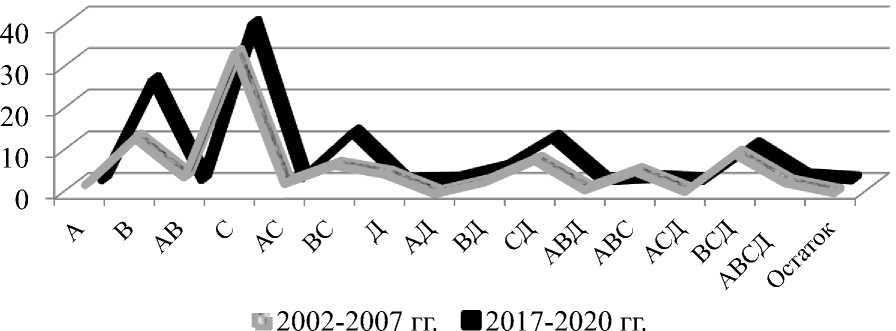

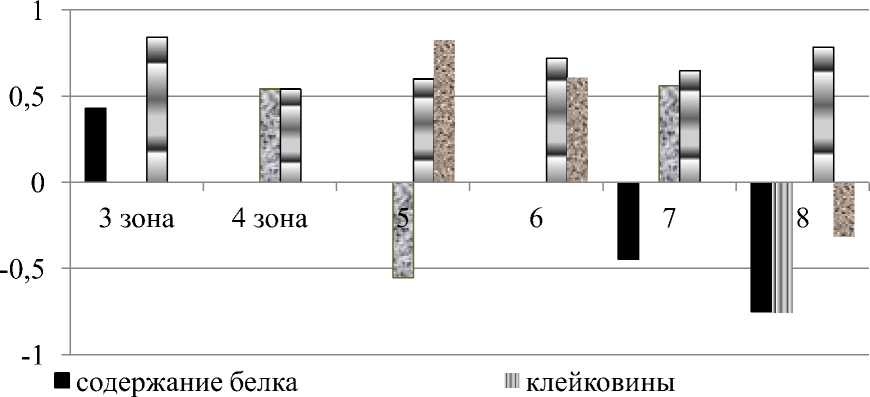

Корреляционные связи урожайности сортов с некоторыми признаками по зонам выражены по-разному, и сила сопряженности неодинакова (рис. 4).

□ вегетационный период в высота раст.

Рис. 4. Корреляционная связь урожайности с количественными признаками, достоверно при r≥0,497

Для всех природных зон характерна существенная связь урожайности с высотой растений, только в 8-й зоне корреляция отрицательная с содержанием белка и клейковины. Продолжительность вегетационного периода играет положительную роль в формировании урожайности в 4-й и 7-й зонах и отрицательную для 5-й зоны. Высокая и выше средней взаимосвязь урожайности с массой 1000 зерен отмечена в 5-й и 6-й зонах.

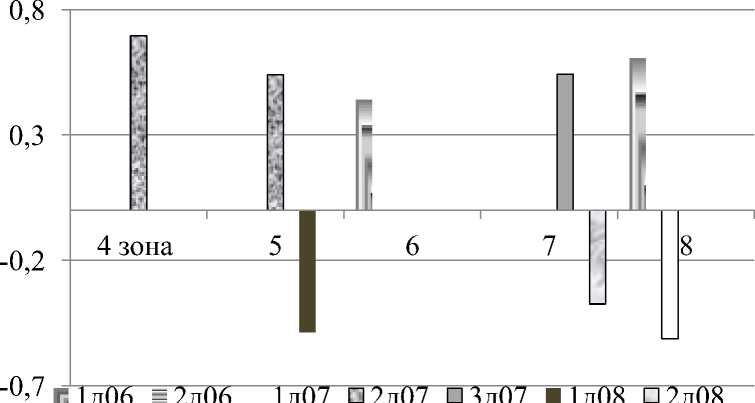

Для подтайги низменности (3-я зона) среднесуточные температуры воздуха в течение вегетации не оказали существенного влияния на формирование урожайности (рис. 5). Для всех зон, кроме 6-й, имели значение среднесуточные температуры воздуха 2-й декады июня, повышение которых отрицательно сказывается на урожайности. В Канско-Красноярской лесостепи с урожайностью в тесной связи находятся температуры 3-й декады мая и 1 августа. Урожайность в лесостепи Причулымья (6-я зона) взаимосвязана с температурой воздуха 3-й декады августа. Наряду с отрицательным влиянием среднесуточной температуры воздуха 2-й декады июня на процесс формирования урожайности в южной лесостепи (7-я зона) здесь и повышенные температуры 3-й декады июня оказывают отрицательную роль. Положительное влияние в этой зоне на урожайность получили с температурой воздуха 2-й декады июля, для 8-й зоны - 1-й декады июля.

Для 4-й и 5-й зон решающую роль в повышении урожайности имели осадки 2-й декады июля (рис. 6).

3д05 1д06 2д06 3д06 1д07 2д07

Рис. 5. Корреляционная связь урожайности со среднесуточной температурой воздуха по декадам вегетационного периода, достоверно при r≥0,497

Рис. 6. Корреляционная связь урожайности с осадками по декадам вегетационного периода, достоверно при r≥0,497

В 5-й зоне слабую отрицательную корреляцию показывала урожайность с осадками 1-й декады августа. Для 6-й и 8-й зон существенная связь выявлена с осадками 1-й декады июня. На снижение урожайности влияло недостаточное количество осадков в 8-й зоне в 1-й декаде июля, для 7-й зоны, наоборот, - избыток во 2-й декаде августа. Существенное влияние в формировании урожайности в южной лесостепи показали осадки 3-й декады июля.

Относительная влажность воздуха оказывает большое влияние на рост и развитие растений. Она в значительной степени определяет интенсивность транспирации. Низкая влажность в период цветения вызывает пересыхание пыльцы, что приводит к неполному оплодотворению и череззернице, зерно получается щуплым, урожайность и качество зерна снижаются.

Отрицательно влияет на рост и развитие растений повышение относительной влажности воздуха (≥80 %). Избыточно высокая относительная влажность воздуха ведет к крупноклеточному строению тканей растений, что в дальнейшем вызывает полегание зерновых культур, мешает нормальному опылению растений, задерживает наступление полной спелости зерна и т.д.

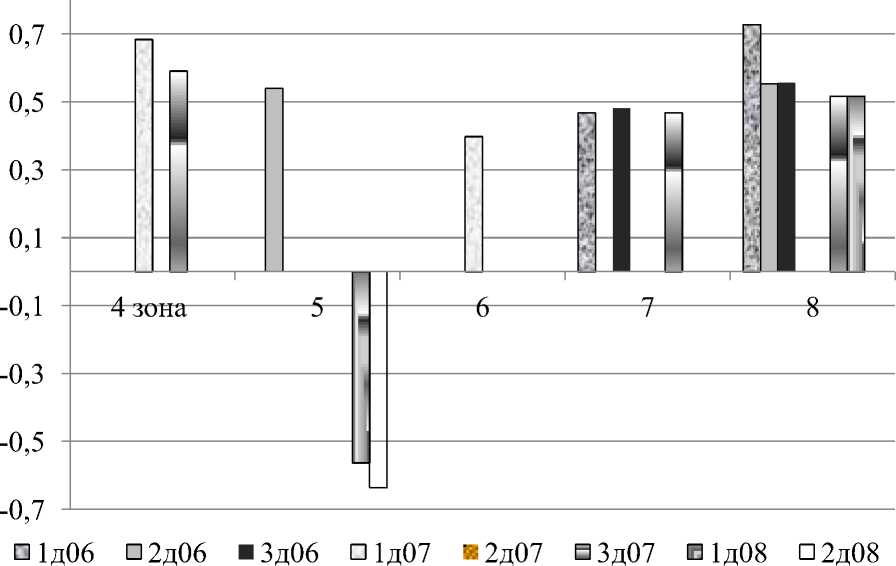

Относительная влажность воздуха оказывала даже большее влияние на урожайность, чем осадки за период вегетации. В тесной корреляционной связи урожайность находилась с относительной влажностью воздуха 1-й и 3-й декад июля в 4-й зоне, 2-й декады июня в 5-й зоне (рис. 7). Отрицательно на урожайности в 5-й зоне сказывалась пониженная влажность воздуха в 1-й и 2-й декадах августа.

Рис. 7. Корреляционная связь урожайности с относительной влажностью воздуха по декадам вегетационного периода, достоверно при r≥0,497

В лесостепи Причулымья положительная корреляция урожайности с влажностью воздуха отмечалась в 1-й декаде июля. Урожайность в южной лесостепи благоприятно реагировала на относительную влажность воздуха в 1-й и 3-й декадах июня, в 3-й декаде июля. В степи предгорий урожайность существенно зависела от относительной влажности воздуха в 1-й, 2-й, 3-й декадах июня, в 3-й декаде июля и 1-й декаде августа.

Заключение. Природно-климатические условия возделывания для сортов разной продолжительности вегетационного периода должны наиболее полно соответствовать реализации их возможностей, заложенных в генотипе, и давать зерно с высокими технологическими ка- чествами. Низкие темпы роста урожайности сортов нельзя объяснить только неблагоприятными метеорологическими условиями, сложившимися в течение вегетационного периода. Свидетельством тому служат существенные различия по уровню фактической урожайности в хозяйствах и на сортоучастках, расположенных в сходных природно-климатических условиях. В большинстве хозяйств края не решен вопрос оптимизации сортовой структуры посевов с учетом характера распределения и интенсивности проявления метеорологических факторов. Это объясняется в основном отсутствием достаточного количества сортов, различающихся по продолжительности вегетационного периода и совокупности других признаков, обеспечивающих максимальное использование агроклиматических ресурсов в каждой природной зоне. На территории Красноярского края в основном возделываются среднеспелые сорта и незначительное количество раннеспелых и среднеранних сортов, что важно для оптимизации структуры посевных площадей.

Анализ урожайности раннеспелых сортов по сортоучасткам края, расположенных в контрастных природных зонах, в разные периоды времени показал, что урожайность сортов, проходящих сортоиспытание в 2002–2007 гг., более чувствительна к неблагоприятным погодным условиям, чем сортов, допущенных к использованию в 2017–2020 гг. Средняя урожайность раннеспелых сортов яровой пшеницы значительно варьирует по природным зонам и сортоучасткам внутри одной и той же зоны, что подтверждает существенное различие в них погодно-климатических факторов, и прежде всего погодных условий в течение вегетации растений.

Разнообразие погодно-климатических факторов, их изменчивость по годам, разный уровень агротехники по природным зонам и на сортоучастках, несоответствие генотипических особенностей возделываемых сортов для данных условий привели к сравнительно низкому уровню реализации потенциала урожайности по зонам, особенно в подтайге низменности и южной лесостепи, и по его величине уступают сортам в Канско-Красноярской и лесостепи Причулымья. Достоверный вклад в общее фенотипическое варьирование урожайности зерна раннеспелых сортов вносит изменчивость, обусловленная зоной возделывания, условиями вегетации, взаимодействием факторов «условия вегетации х зона», «природная зона х географический пункт», «условия вегетации х природная зона х географический пункт». Корреляционная взаимосвязь урожайности с основными метеорологическими показателями в каждой природной зоне края имеет особенности.

Список литературы Урожайность раннеспелых сортов яровой пшеницы в различных природных зонах Красноярского края

- URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Красноярский край (дата обращения: 01.12.2021).

- Топтыгин В.В., Крупкин П.И., Пахтаев Г.П. Природные условия и природное районирование земледельческой части Красноярского края: учеб. пособие. Красноярск, 2002. 144 с.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур: общая часть / под общ. ред. М.А. Федина; Гос. комиссия по сортоиспытанию с.-х. культур при Министерстве сельского хозяйства СССР. М., 1985. 263 с.

- Белозоров А., Дергачев К., Кондратьев Р. Главная культура Сибири Красноярск: Кн. изд-во, 1967. 144 с.

- Неттевич Э.Д. Потенциал урожайности рекомендованных для возделывания в Центральном регионе РФ сортов яровой пшеницы и ячменя и его реализация в условиях производства // Докл. РАСХН. 2001. № 3. С. 3-6.