Условия и причины формирования венд-нижнекембрийских бессолевых образований лебяжинской зоны Сибирской платформы

Автор: Мигурский Ф.А., Ахияров А.В., Бербушенко М.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Промышленные залежи углеводородов в рифейском, вендском терригенном и верхневенд-нижнекембрийском нефтегазоносных комплексах Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции Сибирской платформы всегда расположены под региональным экраном, мощной соленосно-карбонатной региональной покрышкой раннекембрийского возраста. В связи с этим изучение закономерностей распространения нижнекембрийских солей является важной геологической задачей. Переоценка фациального фактора и недооценка вторичных изменений приводят к неправильным выводам, что затрудняет региональные геолого-разведочные работы на нефть и газ. На примере Лебяжинской зоны показана несостоятельность некоторых геологических реконструкций. На основе данных бурения, сейсмических профилей и материалов гидрогеохимии выделена область интенсивного выщелачивания, обусловленная дизъюнктивными нарушениями. Доказывается менее сложный и слаборасчлененный характер кембрийской фациальной зональности в районе современного Енисейского кряжа и его обрамления. Это подтверждает известную, теоретически обоснованную точку зрения на позднепалеозойское время его возникновения в современном виде

Енисейский кряж, лебяжинская фациальная зона, лебяжинская свита, выщелачивание солей

Короткий адрес: https://sciup.org/14128806

IDR: 14128806 | УДК: 551.3.051.5 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-2-47-57

Текст научной статьи Условия и причины формирования венд-нижнекембрийских бессолевых образований лебяжинской зоны Сибирской платформы

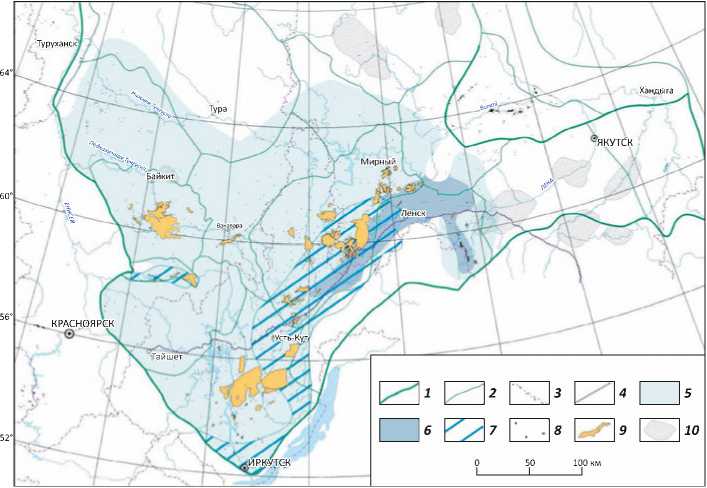

Важнейшим фактором, определяющим перспективы нефтегазоносности Сибирской платформы, является наличие регионального флюидоупора. Промышленные залежи УВ в рифейском, вендском терригенном и верхневенд-нижнекембрийском нефтегазоносных комплексах (НГК) в пределах Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (НГП) всегда расположены под региональным экраном, мощной соленосно-карбонатной региональной покрышкой раннекембрийского возраста (рис. 1). Эта толща переслаивающихся солей и карбонатов экранирует докембрийский и нижнекембрийский интервалы осадочного чехла, с которыми связано подавляющее большинство промышленных залежей нефти и газа провинции.

Влияние соли и соляных структур на нефтегазоносность детально изучено М.К. Калинко [1]. Для докембрийско-нижнекембрийских НГК Восточной Сибири четко устанавливается эмпирическая закономерность: нет соленосной толщи — нет промышленной нефтегазоносности [2]. По всей видимости, это объясняется длительной и богатой геологическими событиями историей развития осадочного чехла Сибирской платформы. Для других регионов Земли наличие солей в разрезе также является положительным признаком нефтегазоносности [1–3].

Главный временной промежуток формирования современных месторождений Лено-Тунгусской НГП, так называемый критический момент нефтегазовой системы, по мнению авторов статьи, можно определить примерно в 400–250 млн лет. Для того чтобы сформировавшиеся в дотриасовое время залежи нефти и газа смогли сохраниться до наших дней, была необходима уникальная региональная покрышка, обладающая очень низкой проницаемостью и быстро восстанавливающая экранирующие свойства после нарушения герметичности недр, обусловленного тектоническими активизациями. Вероятно, это связано со способностью солей относительно быстро запечатывать любые проницаемые зоны вертикальной миграции флюидов, которые могут возникать вследствие дизъюнктивных процессов. Поэтому из-за пластичности солей просуществовать такие вертикальные проницаемые зоны смогут недолго, особенно в условиях высоких давлений, а также способности соли растворяться подземными водами и затем, отлагаясь из пересыщенных растворов, залечивать любые проводящие каналы. Учитывая древний возраст нефтегазовой аккумуляции, обнаружение скоплений УВ за пределами площади распространения нижнекембрийской соленосной толщи при отсутствии экранирующих толщ, подобных описываемому флюидоупору, маловероятно.

По мнению авторов статьи, надсолевые отложения в меньшей степени могут обладать перспективами нефтегазоносности. Если УВ-флюиды и могли в небольших количествах проникать в подстилаемые солями отложения, то за длительную историю развития сформированные ими залежи, как правило, были разрушены в условиях гипергенеза. Об этом свидетельствуют многочисленные поля битумоидов, встречаемые в приповерхностных условиях в местах отсутствия регионального экрана (см. рис. 1).

В связи с этим изучение строения соленосных толщ и истории их формирования, а также прогноз экранирующих свойств играют важную роль при планировании геолого-разведочных работ, направленных на поиски УВ в Восточной Сибири.

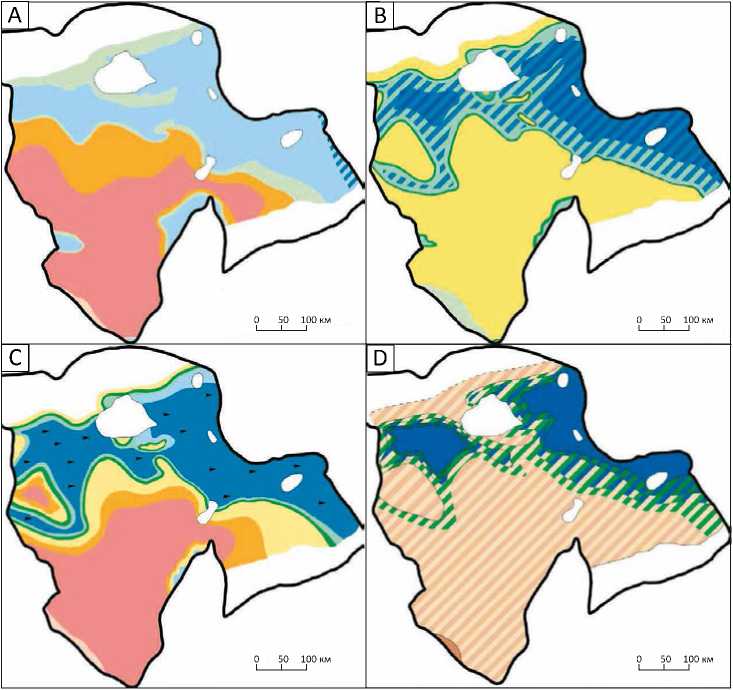

В большинстве работ, посвященных проблеме распространения вендских и нижнекембрийских солей Сибирской платформы, основное внимание уделено фациальным особенностям соответствующего интервала осадочного чехла [4–10]. При этом отсутствие соленосных образований на конкретной территории часто объясняется фациальными особенностями обстановок осадконакопления [4, 6, 9]. Во многих случаях это подтверждается многочисленными реконструкциями, основанными на результатах более поздних региональных геолого-разведочных работ. Например, к северу и востоку от солеродной части раннекембрийского бассейна установлено наличие нижне-верхнекембрийских биогермных римов, глубоководных отложений «голодного» бассейна и вышележащего клиноформного комплекса (рис. 2) [5]. Кроме того, выделение некоторых палеофаци-альных зон, прилегающих к таким интенсивно дислоцированным районам, как Байкало-Патомская, Восточно-Саянская складчатые области, Ангарская зона складок, недостаточно обосновано фактическим материалом (см. рис. 2). При этом корреляция позднейшей тектоники и более древних гипотетических палеофациальных обстановок не соотносится с отсутствием связи хорошо доказанных фациальных зон с современным структурным планом Сибирской платформы.

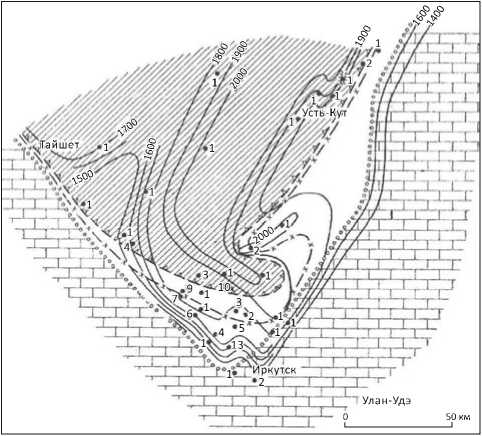

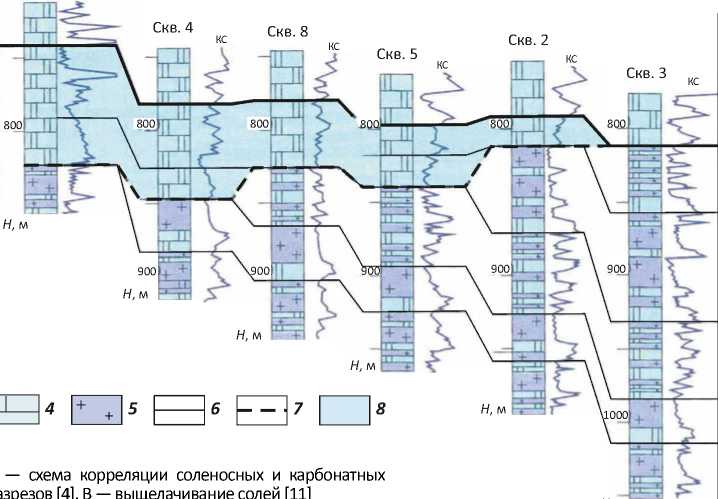

Например, в работе [4] показано, что конфигурация границ древнего кембрийского бассейна практически совпадает с современными границами Сибирской платформы (рис. 3): « По периферии бассейна соленосная формация нижнего кембрия обрамляется одновозрастной карбонатной формацией, не содержащей галогенных прослоев. Согласно господствующим представлениям, галогенные породы фациально замещаются сначала на сульфатно-карбонатные, а затем и на карбонатные ». Хотя и отмечается что « Полициклическая соленосная формация переходит в карбонатную на очень коротком расстоянии. Зона перехода разбурена на Кутуликской площади в Присаянье. На схеме корреляции отчетливо видно выпадение отдельных солевых пластов усольской свиты. При этом от скважины к скважине по направлению к Присаянью из разреза выпадают все более древние пласты каменной соли. Карбонатные же слои без изменения мощности сливаются друг с другом. В кернах скважин в том интервале, где выклиниваются солевые пласты, карбонатные породы часто брекчированы ». Объясняется этот факт тем, что «… это может быть связано только с многочисленными перерывами осадконакопления, отвечающими времени отложения каменной соли, в течение которых происходили процессы карстования обнажавшихся карбонатных слоев. Суммарная мощность карбонатных пластов усольской свиты Куту-ликской площади почти в точности равна мощности одновозрастного карбонатного бессолевого разреза. Совершенно такие же взаимоотношения наблюдаются в верхнебельской подсвите на расположенной в При-саянье Тыретской площади, где переходная зона также детально освещена бурением » (рис. 4 A).

Более обоснованную точку зрения на эти особенности строения периферийных частей солеродного бассейна, по мнению авторов статьи, высказал

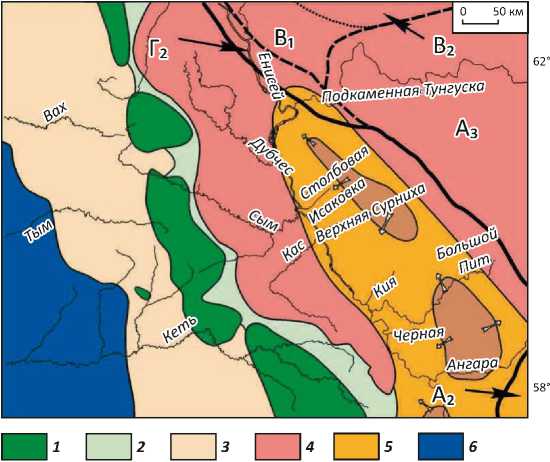

Рис. 1. Карта распространения соленосного регионального флюидоупора Сибирской платформы

Fig. 1. Map of regional salt-bearing impermeable bed occurrence over the Siberian Platform

84» 90» 96° 102° 108° 114° 120° 126° 138° 144°

Границы ( 1 – 3 ): 1 — Лено-Тунгусской НГП, 2 — НГО, 3 — административные; 4 — трасса нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан; области ( 5 – 7 ): 5 — распространения соленосных толщ кембрия (по Мельникову Н.В., 2009, с исправлениями), 6 — распространения вендских (торсальских) солей (по данным ОАО «Якутскгеофизика»), 7 — современного выщелачивания кембрийских солей (по Мельникову Н.В., 2009); 8 — глубокие скважины; 9 — контуры месторождений УВ; 10 — выходы битумоидов на дневную поверхность

Boundaries ( 1 – 3 ): 1 — Lena-Tungussky Petroleum Province, 2 — Petroleum Area, 3 — administrative; 4 — route of the Eastern Siberia – Pacific Ocean oil pipeline; areas ( 5 – 7 ): 5 — occurrence of Cambrian salt-bearing sequences (according to Melnikov N.V., 2009, corrected), 6 — occurrence of Vendian (Torsal’sky) salts (according to OAO Yakutskgeofizika), 7 — modern leaching of Cambrian salts (according to Melnikov N.V., 2009); 8 — deep wells; 9 — outline of HC field; 10 — bitumoid exposure/seepage

Н.В. Мельников [11]. Возможно, он первый в своих работах написал о значительном проявлении процессов вторичного приповерхностного выщелачивания на Сибирской платформе. Как было отмечено, размыв регионально выдержанной галогенной толщи может происходить под влиянием постседиментационных гипергенных процессов. Обширную зону регионального выщелачивания Н.В. Мельников выделил в Предпатомском прогибе и прилегающих районах Непско-Ботуобинской антеклизы; эта зона расположена параллельно фасу Байкало-Патомского нагорья (см. рис. 1). В качестве другого примера им же приводится постепенное исчезновение из разреза верхних пачек усольских солей в глубоких скважинах при приближении к фронту складчатой зоны Саян на Кутуликской площади. Глубина выщелачивания в этом случае составляет, по его мнению, более 800 м (см. рис. 4 B) [11].

Таким образом, проявления изменений слабоустойчивой к воздействиям гипергенных факторов соленосной нижнекембрийской толщи предполагаются на значительных территориях южной и юго-восточной частей соленосного бассейна. В то же время в западной части Сибирской платформы, на Енисейском кряже и в узком районе, прилегающем к нему с севе- ра, одновозрастные верхневенд-нижнекембрийские отложения рассматриваются как первично бессолевые. На этой территории они выделяются в достаточно обособленную от окружающих соленосных толщ преимущественно карбонатную лебяжинскую свиту. В соответствии с последними вариантами фациального районирования здесь выделяется отдельный фациальный район — Лебяжинский [11], характеризующийся бессолевым разрезом венда – кембрия (рис. 5).

Верхневенд-нижнекембрийские отложения лебяжинской свиты развиты в пределах Енисейского кряжа и в зоне его сочленения с Сибирской платформой. Они со стратиграфическим и угловым несогласием залегают на различных стратиграфических уровнях рифея и нижнего венда. Впервые лебяжинская свита (V2–Є1lb) выделена О.П. Горяиновой в 1954 г. на р. Большая Лебяжья (приток р. Подкаменная Тунгуска). Свита развита на севере и западе Енисейского кряжа и вдоль зоны сочленения Енисейского кряжа и Сибирской платформы в бассейнах рек Нижняя Сурниха, Столбовая, Исаковка, Кутукас, Вороговка, Черная, Большая Лебяжья, Чапа, Тея [8]. Мощная преимущественно доломитовая толща лебяжинской свиты полностью вскрыта глубокими

Рис. 2. Упрощенные палеогеографические схемы Сибирской платформы кембрийского периода (по материалам Переладова В.С., 2008)

Fig. 2. Simplified paleogeographic schemes of the Siberian Platform, Cambrian period (according to Pereladov V.S., 2008)

О1 О2 О3 О4 Н5 О6 О7 О8 О9 О10

~1 И I 1 12 I 1 13 14 15 I 1 16 I 1 17

А — Є1t–at (542–517 млн лет), B — Є1b (517–514 млн лет), C — Є1–2th–am (514–503 млн лет), D — Є2m–Є3 (503–488 млн лет).

Палеогеографические обстановки ( 1 – 13 ): 1 — области денудации, 2 — аккумулятивно-денудационные равнины, 3 — прибрежноморские равнины, периодически осушаемые, 4 — глубоководный открытый морской бассейн с нормальной циркуляцией вод, 5 — «голодный» бассейн с резко ослабленной циркуляцией вод и (или) стратифицированной водной толщей, 6 — открытый, относительно глубоководный (глубже средней сублиторали) бассейн с нормальной циркуляцией вод, 7 — проградирующие склоны карбонатных платформ (обстановки, переходные от мелководного шельфа к глубоководному), 8 — рифовый бордюр (рим) карбонатной платформы или краевой пояс органогенных построек рампов, 9 — мелководный шельф (до нижней границы сублиторали), 10 — внутрилагунные (зарифовые) отмели, бары, водорослевые луга, 11 — внутришельфовый бассейн с аккумулятивными рифогенными бортами, свободным водообменом с открытым морем и нормальной соленостью вод, 12 — замкнутый внутришельфо-вый бассейн, лагуны с повышенной соленостью вод, обстановки сульфатонакопления, 13 — солеродный бассейн; вертикальная последовательность обстановок осадконакопления ( Є2m – Є3 ) ( 14 – 17 ): обстановки открытого морского ( 14 , 15 ): 14 — сменяющиеся вверх обстановками проградирующего карбонатного рампа, 15 — вверху появляются отложения тыльно-рифовых обстановок (верхняя литораль), 16 — обстановки рифового рампа замещаются вверх по разрезу тыльно-рифовыми, 17 — приливно-отливные равнины (верхняя литораль, периодически осушавшиеся тыльно-рифовые обстановки) и аккумулятивно-денудационные равнины (с периодическими ингрессиями моря)

А — Є 1 t–at (542–517 Ma), B — Є 1 b (517–514 Ma), C — Є 1–2 th–am (514–503 Ma), D — Є 2 m–Є 3 (503–488 Ma).

Paleogeographic environments ( 1 – 13 ): 1 — denudation areas, 2 — depositional base-level plains, 3 — coastal-marine plains, periodically dewatered, 4 — deep-water open sea basin with normal water circulation, 5 — “dearth” basin with drastically weakened water circulation and/or stratified water column, 6 — open, relatively deep-water (deeper than mean sublittoral) basin with normal water circulation, 7 — prograding slopes of carbonate platforms (settings transitional from shallow to deepwater shelf), 8 — reef edge (rim) of carbonate platform or marginal belt of ramp organic buildups, 9 — shallow-water shelf (up to lower boundary of sublittoral), 10 — intra-lagoon (backreef) sand ridges, bars, algal meadows, 11 — intrashelf basin with accumulative reef walls, easy water exchange with open sea and normal water salinity, 12 — closed intrashelf basin, lagoons with higher water salinity, sulphate-accumulation settings, 13 — salt basin; vertical sequence of depositional environments ( Є2m – Є3 ) ( 14 – 17 ): environments of open-sea basin ( 14 , 15 ): 14 — replaced up the section by the environments of prograding carbonate ramp, 15 — deposits of back-reef environments appear at the top (upper littoral), 16 — environments of reef ramp are alternated by those back-reef up the section, 17 — tidal plains (upper littoral, periodically dewatered back-reef environments) and depositional and base-level plains (with periodical sea ingressions)

Рис. 3. Структурно-фациальный план соленосной толщи нижнего кембрия Иркутского бассейна [4]

Fig. 3. Structural and facies scheme of the Lower Cambrian salt-bearing sequence, Irkutsky Basin [4]

Зоны ( 1 , 2 ): 1 — депрессионная галогенной седиментации усольской, бельской и ангарской свит, 2 — шельфовая карбонатной седиментации усольской, бельской, булайской и ангарской свит; 3 — рифовые массивы; 4 — изопахиты соленосной толщи, м; 5 — скважины; границы выклинивания соли (край шельфа) ( 6 – 8 ): 6 — усольского, 7 — верхнебельского, 8 — ангарского возраста

Zones (1, 2): 1 — depression zone of halogenic sedimentation, Usol’sky, Bel’sky, and Angarsky formations, 2 — shelf zone of carbonate sedimentation, Usol’sky, Bel’sky, Bulaisky, and Angarsky formations; 3 — reef massifs; 4 — isopach of salt-bearing formation, m; 5 — wells; boundaries of salt geological limit (shelf edge) (6–8): 6 — Usol’sky, 7 — Verkhnebel’sky, 8 — Angarsky скважинами Лебяжинские-1 и 2. В различных обнажениях Енисейского кряжа и прилегающих к нему территорий в составе лебяжинской свиты выделяется три подсвиты. Информация, содержащаяся в объяснительной записке к геологической карте третьего поколения масштаба 1 : 1 000 000 листа P-47 [7], достаточно противоречива. Указывается, например, следующее: «По данным Е.П. Бутакова и др., нижняя половина нижнелебяжинской подсвиты содержит лишь микрофитолиты, характерные для иркутского биостратиграфического горизонта (островная, мот-ская свиты). Эти данные подтверждаются и определением абсолютного возраста по глаукониту из низов лебяжинской свиты (608 млн лет), а также находками водорослей Renalcis sp. в 50 м выше основания свиты. Таким образом, подошва лебяжинской свиты соответствует границе кембрия и докембрия» [8].

В пояснительной записке к геологической карте масштаба 1 : 1 000 000 третьего поколения листа Р-46

с лебяжинской свитой связывается отдельная инженерно-геологическая формация. Отмечено, что для пород этой формации (особенно для брекчирован-ных доломитов и вдоль тектонических нарушений) характерно развитие карстовых процессов. Согласно типизации минеральных вод, разработанной во ФГБУ «ВСЕГЕИ», в бассейне р. Лебяжья вскрыты подземные воды кемпендяйского типа, отличающиеся резко повышенной хлоридно-натриевой минерализацией [8]. Вероятно, это свидетельствует о том, что процессы выщелачивания солей происходят и в наше время, возможно, за счет периферийных частей выщелоченной зоны.

Существует две точки зрения на причины отсутствия солей в нижнекембрийском разрезе Енисейского кряжа в абсолютной близости от соленосных разрезов обрамления.

-

1. Большинство исследователей считает, что это может свидетельствовать об особенностях палеогеографических обстановок и фациальном замещении. В этом случае также имеются различные мнения.

-

2. Точка зрения, которой придерживаются авторы статьи, состоит в том, что Лебяжинский участок, имеющий локальный характер, приурочен к разломной, интенсивно дезинтегрированной зоне. Соленосные толщи были выщелочены из разреза нижнего кембрия в пределах Енисейского кряжа и в прилегающих зонах (в том числе Лебяжинской) в результате развития вертикальных зон гипергенеза, аналогичных линейным корам выветривания. В пользу такой позиции свидетельствуют следующие геологические факты.

Например, как считают Б.Б. Кочнев и Г.А. Карлова, «… к началу накопления лебяжинской свиты палеорельеф в западной части Енисейского кряжа был практически выровнен, а область денудации и источники обломочного материала располагались на значительном удалении » [8].

По мнению специалистов СО РАН, в раннем [8] (см. рис. 5) и раннем – среднем кембрии [6] на месте современного Енисейского кряжа длительное время находилась высокая островная суша с прилегающими к ней участками прибрежного моря, где отлагались обломочно-карбонатные толщи с признаками эвапо-ритизации. Лебяжинский участок расположен в этой зоне на границе с солеродным бассейном.

Н.В. Мельников [11] на литолого-палеогеографических картах в районе Енисейского кряжа для всего кембрия показывает меняющиеся обстановки от суши с расчлененным рельефом до глубоководного шельфа. В раннеусольское время, по его мнению, в восточной части современного Енисейского кряжа происходило накопление солей. При этом Лебяжинский участок практически все кембрийское время находился в морских условиях, иногда в пределах солеродного бассейна.

Рис. 4. Верхняя часть усольской свиты на Кутуликской площади

Fig. 4. Upper part of Usol’sky Fm in the Kutuliksky area

A

∙

Скв. 4

0 10 20 30 Ом ∙ м

Скв. 8 400 Ом ∙ м

Скв. 5

0 10 20 30 40 Ом ∙ м

Скв. 2

0 10 20 30 40 Ом ∙ м

Скв. 3

0 10 20 30 Ом ∙ м

H , м

H , м

H , м

H , м

H , м

B

H , м

Скв. 2

Скв. 5

КС

КС

H , м

900 щ

H , м

H , м

H , м

—

H , м

Скв. 8

КС

Скв.4

КС

Скв. 3 КС

схема корреляции соленосных и карбонатных зов [4] B — выщелачивание солей [11]

-

1 — карбонатные породы; 2 — каменная соль; 3 — интервалы отбора керна; 4 — доломиты; 5 — соли; границы ( 6 , 7 ): 6 —пачек, 7 — верхняя солей; 8 — верхи усольской свиты, промытые от солей

А — Correlation chart of salt-bearing and carbonate sections [4], B — leaching [11]

-

1 — carbonate rocks; 2 — rock salt; 3 — coring intervals; 4 — dolomite; 5 — salt; boundaries ( 6 , 7 ): 6 — members,

-

7 — upper of salts; 8 — leached top of the Usol’sky Fm

Рис. 5. Положение Лебяжинского фациального района на литолого-палеогеографической схеме Предъенисейского бассейна и смежных территорий Сибирской платформы (ранний кембрий, усольское время; по материалам [7, 11])

Fig. 5. Position of the Lebyazhinsky facies region in the lithologic and paleogeographic scheme of the Pre-Yenisei Basin and neighbouring areas of the Siberian Platform (Early Cambrian, Usol’sky time; according to [7, 11])

86" 92°

]7 Qs Qg Q10Bn

sea with variable water salinity and non-constant shoreline; 6 — terrigenous-carbonate-igneous of backarc (marginal) basin (with silicite members) (active part of border sea); 7 — area of erosion and transportation (onshore island with dissected topography); 8 — general direction of general; boundaries of facies ( 9 – 11 ): 9 — regions, 10 — areas, 11 — terrains.

1 — строматолитовые барьерные рифы; 2 — тыловые шлейфы рифовой системы (обломочные известковые, доломитовые отложения); 3 — карбонатные отложения открытого шельфа и континентального склона (передовые шлейфы рифовой системы, склоновые и бассейновые отложения); 4 — эвапоритовые отложения эпиконтинентального моря с преобладанием галита; 5 — терригенные и обломоч-но-карбонатные (с признаками эвапоритизации) отложения прибрежной зоны эпиконтинентального моря с изменчивой соленостью вод и непостоянной береговой линией; 6 — терригенно-карбонатно-вулканогенные (с прослоями силицитов) отложения задугового (окраинного) бассейна (активная часть окраинного моря); 7 — область размыва и сноса (островная суша с расчлененным рельефом); 8 — общее направление сноса; границы фациальных ( 9 – 11 ): 9 — регионов, 10 — областей, 11 — районов.

Фациальные области: А — Иркутско-Байкитская, В — Бахтинская, Г — Туруханская. Фациальные районы: А2 — При-саянский, А3 — Байкитско-Катангский, В1 — Светлинский, В2 — Тынепский, Г2 — Лебяжинский

1 — stromatolite barrier reefs; 2 — back reef aprons (limestone, dolomitic clastic deposits); 3 — carbonate deposits of open shelf and continental slope (foredeep aprons of reef system, slope and basin deposits); 4 — evaporite deposits of epicontinental sea with predominance of halite; 5 — terrigenous and carbonate clastic (slightly evaporated) deposits of coastal zone of epicontinental

Facies areas: А — Irkutsky-Baikitsky, В — Bakhtinsky, Г — Turukhansky. Facies regions: А2 — Prisayansky, А3 — Baikitsky-Katangsky, В1 — Svetlinsky, В2 — Tynepsky, Г2 — Lebyazhinsky риалы изложены в работе В.Е. Вер Планка1. Приведем основные выводы. Согласно исследованиям А.Ф. Роджерса, изучившего не только взаимоотношения гипса и ангидрита на микрокристаллическом уровне, но и соотношения залеганий сложенных ими геологических тел, в подавляющем большинстве случаев первичными являются ангидритовые толщи и слои. Гипс развивается по ангидриту в условиях гипергенной гидратации. По результатам разработки некоторых месторождений США граница перехода гипса в ангидрит расположена на глубине от 30 до 100 м.

В естественных обнажениях пород лебяжинской свиты и ее синхронных литофациальных аналогах в ареале изучаемой территории отмечены глипто-морфозы по кристаллам галита. Для среднелебяжин-ских отложений характерны признаки первичной эвапоритовой седиментации: частая встречаемость глиптоморфоз галита, обилие в доломитах пластинчатых порфиробластовых кристаллов ангидрита, постседиментационные брекчии обрушения, связанные с более поздним растворением слоев галита и сульфатов [7, 8]. Эти факты также свидетельствуют о первичном значительно более масштабном осаждении галогеновых толщ, а также о существовании на месте современного Енисейского кряжа тех же фациальных обстановок солеродного бассейна, что и вокруг него. Попытки выделить приподнятую зону на месте современного Енисейского кряжа, длительно существовавшую в самом конце рифея, венде и кембрии, на взгляд авторов статьи, малообоснованны [9] (см. рис. 5). Более правильными являются представления о позднепалеозойском возрасте и горст-антикли-норном (транспрессионном) строении Енисейского кряжа в его современном виде. Для фанерозойского этапа развития эти взгляды наиболее правильны в работе С.Ю. Беляева и А.К. Башарина [12].

Результаты гидрогеохимического анализа подземных рассолов [13], полученные при испытании скв. Лебяжинская-1 и других скважин (более 20), пробуренных на сопредельной территории, к востоку, юго- и северо-востоку от изучаемого района, показали, что по общей минерализации, концентрации кальция, натрия, сульфат-иона, стронция и брома подземный рассол скв. Лебяжинская-1, отнесенный М.Б. Букаты к соленосной гидрогеологической формации, существенно отличается от аналогичных рассолов других площадей Тунгусского бассейна. Состав этого рассола схож только с составами рассолов Тай-гинской площади. Вероятно, данные отличия свидетельствуют о том, что подземный рассол скв. Лебя-жинская-1 является не просто метаморфизованным палеозойским рассолом [10], а рассолом, изменившим состав вследствие интенсивного водообмена с низкоминерализованными инфильтрогенными водами надсолевого комплекса [13] или даже с поверхностными. На фоне аномально высокого содержания SO4+ причиной уменьшения концентрации в нем Са2+ является выпадение кальция в осадок в форме сульфата (гипса) и карбоната (кальцита). Образование гипсовых отложений происходило при смешении пластовой хлоркальциевой воды с пресной или сильно опресненной поверхностной водой инфильтрации, насыщенной сульфат-ионами в процессе ее продвижения в проницаемой зоне [10].

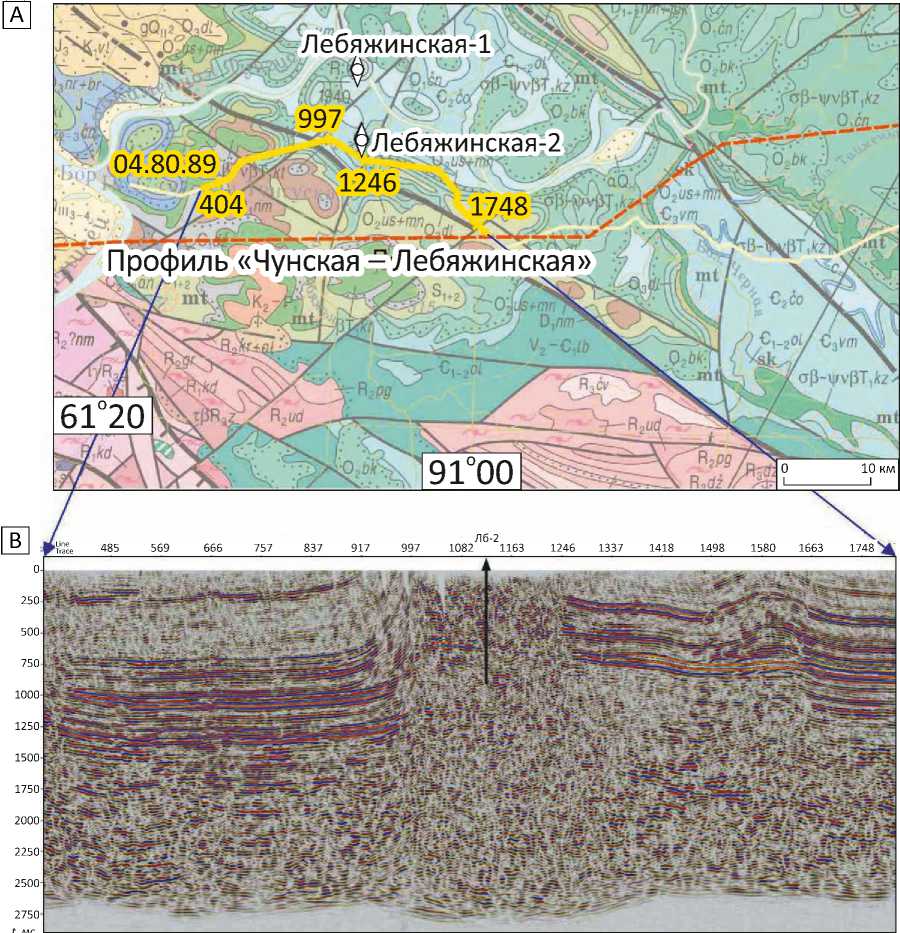

В пользу приуроченности Лебяжинского участка к разломной, интенсивно дезинтегрированной зоне свидетельствуют и материалы сейсморазведки. Как показано в работе [14], в местах пересечений сейсмическими профилями дизъюнктивных нарушений на территории Лебяжинской литосейсмофациаль-ной зоны «…на временных разрезах ОГТ кембрийским отложениям часто отвечает область «сейсмического шума»». Особенно наглядно это проявлено в районе скв. Лебяжинская-2. На рис. 6 приводится неинтер-претированный временной разрез, демонстрирующий полную потерю корреляции горизонтов и отсутствие осей синфазности в месте бурения скважины. Возможно, это объясняется в том числе геометрией профиля, проходящего на этом участке параллель- но зоне разлома. Однако главная причина — расположение сейсмического профиля и скважины в зоне деструкции и гипергенеза, проникающего в этой ослабленной зоне до глубины более 1 км.

Выводы

-

1. Отсутствие солей в зоне Лебяжинского участка обусловлено гипергенными процессами, как и в других прискладчатых периферийных зонах Сибирской платформы, где выщелачивание солей доказано материалами бурения, гидрогеологических и гидрохимических исследований.

-

2. Первично в раннем кембрии на территории Енисейского кряжа и в Лебяжинской зоне, к северу от него, происходило накопление карбонатно-гало-генных толщ, аналогичных одновозрастным соленосным толщам, обрамляющим современный Енисейский кряж. Лебяжинская свита является при этом не только возрастным, но и фациальным аналогом соответствующих образований. Наблюдаемые изменения осадочных текстур, структур и состава произошли постседиментационно.

-

3. Фациальные обстановки накопления нижнекембрийского интервала разреза, вероятно, соответствовали пассивной континентальной окраине, возможно, восточной приконтинентальной части внутреннего задугового бассейна.

-

4. Существование морского палеошельфа без островных систем в этой области в кембрийском периоде подтверждает точку зрения о том, что Енисейский кряж в его современном виде возник в конце палеозоя как внутриплатформенная структура. Вероятно, он был сформирован за счет процессов сдвиго-сжатия (транспрессионных), генетически связанных со сдвигорастяжениями (транстенсиями), приведшими к заложению грабенов в основании будущей Западно-Сибирской плиты и к ее последующему формированию за счет прогибания.

-

5. Сделанные выводы позволяют, с одной стороны, провести аналогии между различными периферийными прискладчатыми районами Сибирской платформы, где отсутствуют нижнекембрийские соли. С другой стороны, очевидно, что необходимо пересмотреть геологическую историю западной части Сибирской платформы и прилегающих территорий и, как следствие, формирование и развитие нефтегазовых систем.

-

6. Альтернативные представления о нефтегазовых системах западной части Сибирской платформы позволяют пересмотреть возможные варианты формирования гигантской Юрубчено-Тохомской или Юрубчено-Куюмбинской зоны нефтегазонако-пления, обосновать новые направления региональных геолого-разведочных работ.

Рис. 6. Фрагменты геологической карты масштаба 1 : 1 000 000 (А) [11] и временного сейсмического разреза по профилю 04.80.89 (В)

Fig. 6. Fragment of geological map, scale 1 : 1 000 000 (А) [11] and seismic time section along 04.80.89 Line (В)

404 3

Ф 4

Сейсмические профили ( 1 , 2 ): 1 — региональные, 2 — площадные; 3 — точки CDP (ОГТ); 4 — скважины

Seismic lines ( 1 , 2 ): 1 — regional, 2 — areal; 3 —CDP points; 4 — wells

Список литературы Условия и причины формирования венд-нижнекембрийских бессолевых образований лебяжинской зоны Сибирской платформы

- Калинко М.К. Соленакопление, образование соляных структур и их влияние на нефтегазоносность. - М.: Недра, 1973. - 132 с.

- Фрадкин Г.С. Галогенные формации и нефтегазоносность Сибирской платформы // Геология и геофизика. - 2001. - Т. 42. - № 4. -С. 605-616.

- Жарков М.А. Палеозойские соленосные формации мира. - М.: Недра, 1974. - 392 с.

- Грачевский М.М., Берлин Ю.М., Дубовский И.Т., Ульмишек Г.Ф. Корреляция разнофациальных толщ при поисках нефти и газа. - М.: Недра, 1969. - 299 с.

- Сухов С.С. О роли фациально-седиментологических критериев в реконструкции кембрийских палеобассейнов востока Сибирской платформы // Современные проблемы седиментологии в нефтегазовом инжиниринге: тр. III Всероссийского научно-практического седимен-тологического совещания, 10-12 апреля 2017 г. - Томск: Изд-во ЦППС НД, 2017. - С. 209-214.

- Сараев С.В. Литолого-фациальная характеристика усольской свиты (нижний кембрий) и ее возрастных аналогов Предъенисейского осадочного бассейна Западной Сибири // Геология и геофизика. - 2015. - Т. 56. - № 6. - С. 1173-1188. DOI: 10.15372/GÎG20150608.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации. М-б 1: 1 000 000 (третье поколение). Серия Ангаро-Енисейская. Лист P-46 — Северо-Енисейский. Объяснительная записка. - СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ, 2010. — 236 с.

- Кочнев Б.Б., Карлова Г.А. Новые данные по биостратиграфии немакит-далдынского яруса венда юга Сибирской платформы // Стратиграфия. Геологическая корреляция. - 2010. - Т. 18. - № 5. - С. 28-41. DOI: 10.1134/S0869593810050035.

- Филиппов Ю.В., Сараев С.В., Коровников И.В. Стратиграфия и корреляция кембрийских отложений Предъенисейского осадочного бассейна Западной Сибири // Геология и геофизика. - 2014. - Т. 55. - № 5-6. - С. 891-905.

- Крайнов В.М., Швец В.М. Гидрогеохимия. - М.: Недра, 1992. - 463 с.

- Мельников Н.В. Венд-кембрийский соленосный бассейн. (Стратиграфия, история развития). - Новосибирск: Из-во СНИИГГиМС, 2017. - 177 с.

- Беляев. С.Ю., Башарин А.К. Современная структура, история формирования и нефтегазоносность зоны сочленения Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты // Геология и геофизика. - 2001. - Т. 42. - № 4. - С. 736-745.

- Букаты М.Б. Равновесие подземных рассолов Тунгусского бассейна (Сибирская платформа) с минералами эвапоритовых и терриген-ных фаций // Геология и геофизика. - 1999. - Т. 40. - № 5. - С. 750-763.

- Мельников Н.В., Исаев А.В., Смирнов Е.В., Наумова Е.Г., Донцов М.В., Медюхина Л.В., Масленников М.А. Фациальное районирование нижнего - среднего кембрия междуречья Подкаменной и Нижней Тунгусок // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. -2014. - Т. 19. - № 3. - С. 3-7.