Условия образования и минеральные особенности терригенных отложений девона в бассейне р. Цильмы на Среднем Тимане

Автор: Шумилов И.Х., Тельнова О.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (266), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен вопрос о проблемной Рудянской структуре, при дешифровке которой помимо палинологического анализа были использованы результаты изучения минеральных особенностей девонских осадочных пород. Установлено, что количество обломков среднего плагиоклаза с полисинтетическими двойниками сильно варьируется в зависимости от возраста отложений. В песчаниках верхней части среднего девона (устьчиркинская свита) они либо отсутствуют, либо встречаются в единичных зернах (до 6 шт. на шлиф), в верхнедевонских породах количество обломков плагиоклаза исчисляется десятками и сотнями на шлиф. Сделан вывод о том, что на локальном уровне количество зерен плагиоклаза можно рассматривать как минеральный индикатор возраста.

Средний тиман, девон, терригенные отложения, плагиоклаз

Короткий адрес: https://sciup.org/149129240

IDR: 149129240 | УДК: 551.7.022.4 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-2-20-28

Текст научной статьи Условия образования и минеральные особенности терригенных отложений девона в бассейне р. Цильмы на Среднем Тимане

Геологический очерк

С 2000 г. нами было проведено шесть экспедиционных сезонов на территории Цилемской площади, в ходе которых были детально исследованы и опробованы 364 обнажения в берегах р. Цильмы и ее основных притоков: рр. Мутной, Чирки, Космы, Кузнечихи, Рудянки, Березовой. В результате получены детальные литологические характеристики девонских отложений, закономерности их изменения во времени и по площади.

Терригенные средне- и позднедевонские отложения в бассейне р. Цильмы расчленяются на яранский (яранс-кая свита), джъерский (лиственничная и валсовская свиты), тиманский (цилемская и устьчиркинская свиты), сар-гаевский (устьярегская свита) и доманиковый (крайполь-ская свита) горизонты [5, 6]. Породы залегают субгоризонтально с генеральной тенденцией постепенного погружения на север и северо-восток. Залегание осложнено малоамплитудной брахискладчатостью, сериями небольших разломов со смещением слоев до 10 м, являющихся отражением подвижек сравнительно небольших блоков клавишной структуры рифейского фундамента [3]. Территория в основном закрыта, обнажения встречаются только по берегам рек, но часто представлены скальными отвесными обрывами высотой до 40 м.

Все свиты имеют принципиально схожее строение: в подошве залегает трансгрессивная базальная серия, сложенная латерально сменяющими друг друга конгломератами, белыми среднезернистыми кварцевыми песчаниками и желтоватыми мелкозернистыми кварцевыми песчаниками; в той или иной степени ритмично сложенное основное тело свиты; прикровельные отложения пролювиальных красноцветных глинистых пород. Исключением является яранская свита, представленная на исследованной площади лишь кварцевыми средне-, крупнозернистыми песчаниками и гравелитами.

В бассейне р. Цильмы досаргаевские отложения почти не содержат фауны или же ее редкие находки (фрагменты панцирей рыб, раковины конхострак) являются стратиграфически индиффирентными. Другой особенностью девонских пород является их высокая насыщенность углефицированными остатками девонских растений: от детрита различной крупности по плоскостям напластования и отдельных древесных стволов (диаметром до 30 см и длиной до 4 м) до редко встречающихся линз однородного угля мощностью до 10 см и протяженностью первые метры. В силу перечисленных обстоятельств основным инструментом расчленения девонских отложений остается палиностратиграфический.

С момента планового государственного изучения территории бассейна р. Цильмы в районе р. Рудянки обозначилась область со спорной трактовкой ее геологической структуры и, соответственно, различными подходами к реконструкции истории развития данного участка земной коры. Так, по результатам геологической съемки А. А. Малаховым (1932—1938 гг.) была выделена Рудянская антиклинальная складка. Однако в последующие годы другими исследователями (3. И. Цзю, Ю. М. Лысов, В. П. Пономарев) в производственных отчетах воззрения А. А. Малахова были подвергнуты жесткой критике, в т. ч. отрицалось наличие определенной им положительной структуры. Интересно, что по результатам полевых работ 1965— 1966 гг., в отличие от исследований десятилетней давности, упомянутый выше В. П. Пономарев уже подтверждает наличие выделенной А. А. Малаховым Рудянской антиклинали. Примерно в то же время (1968) В. А. Разницин в монографии, посвященной тектоническому строению Среднего Тимана, показывает Рудянскую мульду (!) и восточнее Номбурскую брахиантиклиналь [3].

Кроме того, в рассмотренный выше период времени в районе р. Рудянки в зеленоцветной циклитовой пачке (весьма характерной для отложений устьчиркинской свиты среднего девона) была обнаружена единственная раковина брахиоподы, по которой был определен саргаевс-кий горизонт верхнего девона. Соответственно, граница между средним и верхним девоном была проведена в «подошве» верхней трети устьчиркинской свиты (внутри единого геологического тела свиты).

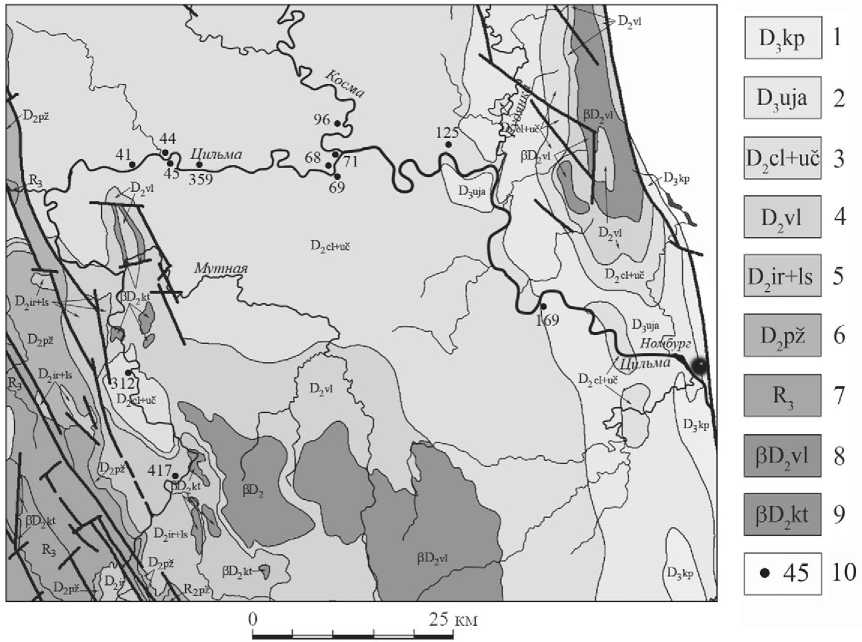

С тех пор масштабных геологических работ на территории бассейна р. Цильмы не проводилось, вопрос о наличии и характере Рудянской структуры, как и о положении границы между отделами девона, остался открытым. В результате в настоящее время наиболее кондиционной утвержденной геологической картой является карта масштаба 1:500 000 (рис. 1), составленная коллективом авторов ТПНИЦ (г. Ухта, 2000 г.). На ней отчетливо читается Номбурская брахиантиклиналь, а Рудянская структура представлена мульдой напротив устья р. Рудянки, сменяющейся к северу небольшой брахиантиклиналью. По нашим данным, геологическая ситуация, отображенная на карте, при более детальном рассмотрении не полностью отвечает действительности.

Литолого-стратиграфическая характеристика отложений

Рассмотрим более подробно особенности строения и состава устьчиркинской (средний девон) и устьярегской (верхний девон) свит, соответственно, тиманский и сар-гаевский горизонты. Основание последнего в настоящее время рассматривается как один из вариантов границы среднего и верхнего девона на востоке Восточно-Европей-

Рис. 1. Фрагмент геологической карты ТПНИЦ, г. Ухта (2000 г). Свиты 1—6:1 — крайпольская, 2 — устьярегская, 3 — цилемская и устьчиркинская, 4 — валсовская, 5 — лиственничная и иранская; 6 — пижемская серия; 7 — верхний рифей (фундамент); 8 — валсовские базальтовые покровы и туфы; 9 — Канино-Тиманский долеритовый гипабиссальный комплекс; 10 — обнажения, упоминаемые в тексте

Fig. 1. Fragment of a geological map TISRC, Ukhta (2000). Formations 1—6:1 — Kraypole, 2 — Ustyrega, 3 — Tsilema and Ustchirka, 4 — Valsa, 5 — Listvennichnay and Jara; 6 — Pizhma Set; 7 — Upper Riphean (basement); 8 — Valsabasalt sheets and tuffs; 9 — Kanin— Timan hypabyssal dolerite complex; 10 — outcrops are mentioned in the text ской платформы. Детальное изучение устьчиркинской и устьярегской свит имеет важное значение прежде всего для построения современной региональной стратиграфической схемы девона.

Устьчиркинская свита представлена континентальными зеленоцветными осадками мелководной опресненной лагуны, сменившейся с течением времени аллювиальной равниной, и красноцветными отложениями пролювиальных конусов выноса, имеющих локальное развитие.

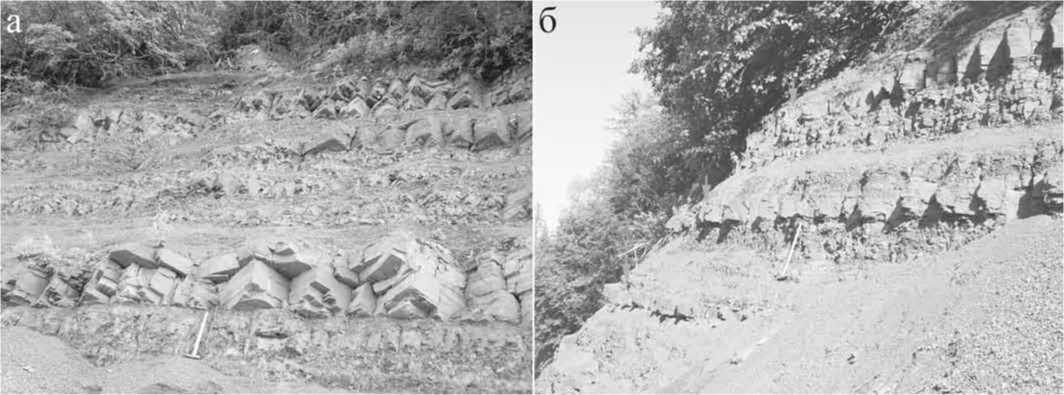

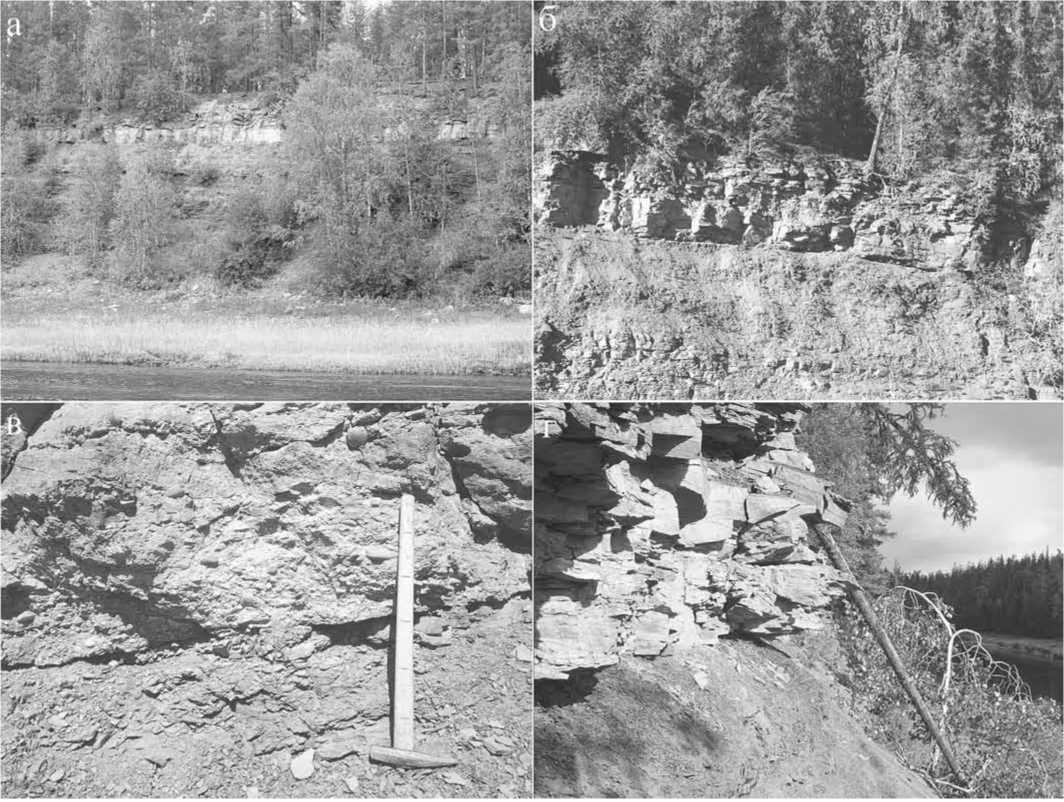

Зеленоцветный разрез имеет ярко выраженное ритмичное строение (рис. 2). Обычно каждый ритм сложен последовательно слоями песчаника, алевролита и глины. Часто циклиты завершаются микроконкреционным слоем перерыва осадконакопления [1], реже слабо выраженным палеопочвенным горизонтом [11]. Осадки характеризуются сильной изменчивостью состава как в разрезе, так и по простиранию, отражая многообразие фациальных условий накопления. Породы в целом литифициро-ваны слабо, при этом степень литификации убывает с уменьшением зернистости осадочного материала: относительно прочными являются песчаники, а литифициро-ванные глины (аргиллиты) не обнаружены. Окраска пород варьируется от зеленовато-серой до насыщенной темно-зеленой, при гипергенном окислении появляются оливковые, желтые, бурые тона. Мощность циклитов изменяется от 0.5 до 3 м. В областях развития зеленоцветных отложений были обнаружены русла палеорек, представленные корытообразными врезами глубиной до 2 м при ширине до 25 м. Ложе выстлано галькой наиболее прочных вмещающих пород, редко встречается мелкая кварцевая галька, отмечены крупные фрагменты растений, ориентированные вдоль русла.

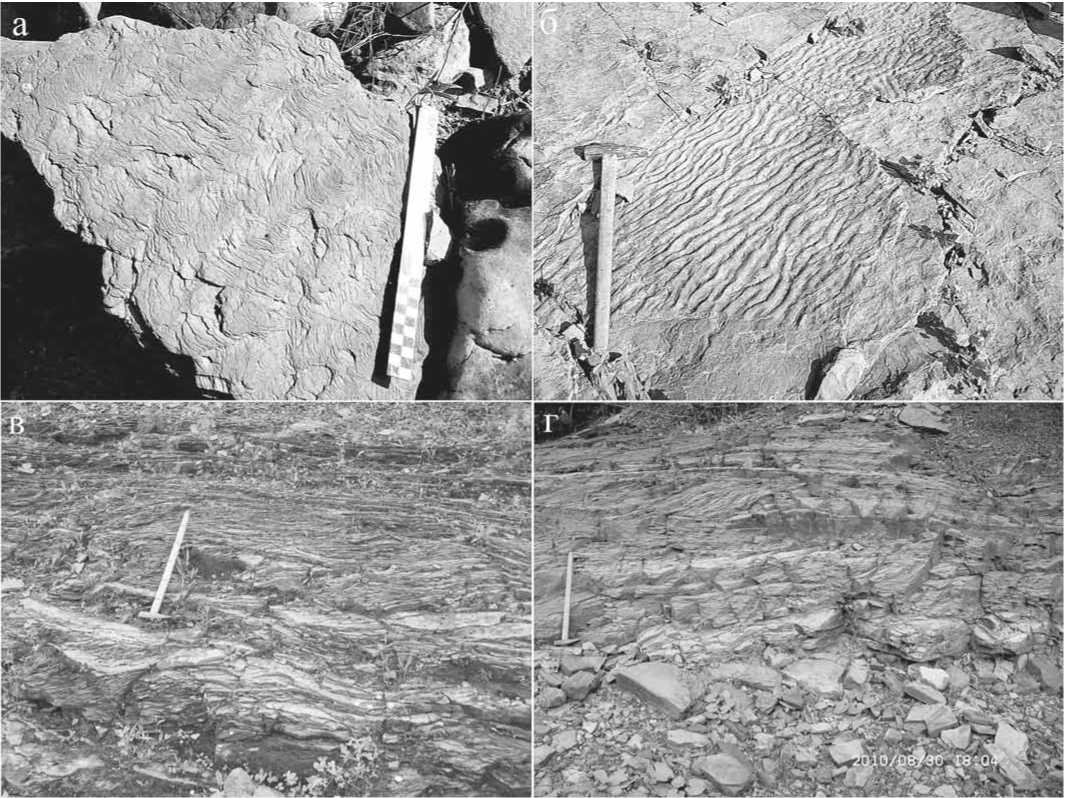

Наиболее характерными породами свиты являются мелкозернистые песчаники с мелкой косоволнистой разнонаправленной слоистостью, что придает им плойчатый или свилеватый облик. Как правило, им свойственна окраска от насыщенно-зеленой до изумрудной, ступенчаточешуйчатые сколы по плоскостям, близким по ориентировке к поверхностям напластования (рис. 3, а). На поверхностях напластования весьма характерны знаки волновой ряби в виде небольших параллельных извилистых гребней (рис. 3, б), причем ориентировка их простирания изменяется совершенно произвольно в каждом слойке. Кроме того, на этих плоскостях концентрируются чешуйки светлой слюды, что придает им своеобразный перламутровый отлив. Обычно пласты песчаника сложены сопряженными сериями-линзами мощностью 30—50 см при размахе до 3 м (рис. 3, в, г). Перечисленные признаки делают песчаники легкоузнаваемыми, а разрез отложений, в который они включены, автоматически диагностируется как устьчиркинский.

При сопоставлении разрезов частных обнажений отчетливо просматривается тенденция локального латерального замещения зеленоцветных осадков красноцветными существенно глинистыми. Уверенно выделяется как минимум три центра развития красноцветных пролювиальных конусов выноса. Первый был связан с приподнятым блоком западного обрамления Тиманской структуры (Во-лочанский блок — Цилемский камень). Второй соответствовал возвышенностям с базальтовым покровом в южной части территории. Наиболее мощный конус развивался вокруг приподнятой территории, обусловленной внедрением и излиянием базальтов и расположенной восточнее р. Ру-дянки вдоль восточной границы Тиманского кряжа.

Красноцветные породы проксимальных зон конусов выноса представлены преимущественно глиняными гравелитами, а дистальных — глинами, алевритами, маломощными протяженными линзами косослоистых песчаников. Разрезы сложены элементарными циклитами, образовавшимися в результате импульсных (катастрофических) сбросов рыхлого материала кор выветривания с возвышенностей [8,10]. Характерной чертой рассматриваемых отложений является наличие в них многочисленных палео-почвенных профилей, располагающихся друг над другом через интервал 0.52 м и фиксирующих кровли циклитов [9].

В палинокомплексе устьчиркинской свиты основной, доминирующей (50—60 %) группой являются споры архе-оптерисовых растений: Geminospora rugosa (Naumova) Arkh.; Geminospora micromanifesta (Neumova) Owens, G. micromanifesta (Naumova) Owens var. collatatus Tchib, G. micromanifesta (Naumova) Owens var . acanthinus Tchib .; G. micromanifesta (Naumova) Owens var. microtuberculatus Tchib .; G. micromanifesta

Рис. 2. Ритмичная толща устьчиркинской свиты: а — обн. 71; б — обн. 68; длина молотка 60 см

Fig. 2. Rhythmical rock mass of Ustchirka Formation, outcrops: a — 71; б — 68; the hammer is 60 cm long

Рис. 3. Песчаники устьчиркинской свиты: а — ступенчато-чешуйчатые сколы (обн. 96); б — знаки волновой ряби на поверхностях напластования в песчанике (обн. 169); в, г — сопряженные серии плойчатого песчаника (в — обн. 417, г — обн. 68)

Fig. 3. Sandstones of Ustchirka Formation: a — step- and scale-like surface of fracture (outer. 96); б — crenulation on stratification plan (outer. 169); в, г — conjugate series of crumbled sandstone (outcr. 417 and 68)

(Naumova) Owens var . asper Tchib.; G. rugosa (Naumova) Arkh., G.notata (Naumova) Obukh ., G. nalivkinii (Naumova) Obukh., G.macromanifesta (Naumova) Arkh., Contagisporites optivus (Tchib.) Owens. и др., существенное развитие (до 16%) получают споры с относительно тонкой зоной и широким цингулюмом: Calyptosporites domanicus (Naumova) Oshurk., C. bellus (Naumova) Oshurk., C. krestovnikovii (Naumova) Oshurk., Densosporites meyeriae Tel. Присутствуют в небольшом количестве споры с мелкошиповатой скульптурой Acanthotriletes bucerus Tchib., A. eximius Naumova, A. similis Naumova, а также Archaeozonotriletes singulars Naumova, A. variabili s Naumova. Впервые появляются на этом стратиграфическом уровне Densosporites sorokinii Obukh., Ancyrospora laciniosa (Naumova) Mantsurov, а также с мелкобугорчатой скульптурой экзины Geminospora plicata Owens. Выделенный палинокомплекс соответствует комплексу спор тиманского горизонта, установленного ранее в стратотипической местности на Южном Тимане [4].

В пределах Цилемской площади различаются два этапа саргаевской трансгрессии. Здесь рассмотрим лишь первый этап. Нами выделено два основных типа разрезов отложений нижней части (подсвиты) устьярегской свиты . Первый развит на большей части площади западнее

-

р. Рудянки и представлен мощной толщей песчаников и алевролитов с характерной голубой окраской (Голубая толща). В районах устья р. Космы и по р. Рудянке породы латерально сменяются красноцветными осадками, представляющими второй тип разреза (Красная толща).

Красная толща сложена глинистыми породами пролювиальных конусов выноса, аналогичных постройкам устьчиркинского времени и отличающихся лишь меньшими масштабами. Их существование указывает на то, что после первого этапа саргаевской трансгрессии остались незатопленными основные возвышенности, а пролювиальные конусы выноса на их склонах продолжали развиваться. Четкой границы между красноцветными отложениями устьчиркинского и устьярегского возраста по понятным причинам нет.

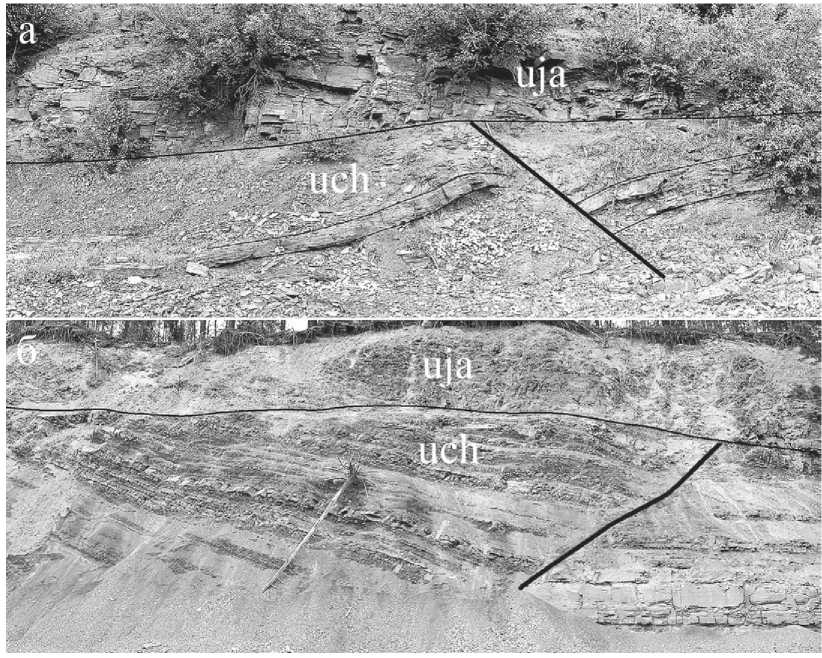

Голубая толща обычно залегает горизонтально или субгоризонтально с общей тенденцией пологого падения в восточном направлении, с угловым несогласием на любых более древних отложениях, но преимущественно на устьчиркинской свите. Однако это несогласие хорошо различимо только в довольно протяженных обрывах и только в некоторых выражено ярко: нижележащие породы интенсивно дислоцированы, разломы не прослежива- ются в перекрывающих саргаевских отложениях (рис. 4). Разрез сложен особым видом песчаников, являющихся своеобразной визитной карточкой толщи. Прежде всего данные породы отличаются от прочих своим цветом: от серовато-голубого до небесно-голубого. Песчаники средне-, мелкозернистые, алевритистые, часто массивные, с раковистым мягким изломом, иногда различается слабо выраженная диагональная, S-образная или мульдообразная слоистость. Залегают они в виде сопряженных серий-линз протяженностью до 30 м при мощности до 1.5 м. Немаловажной чертой отложений Голубой толщи является полное отсутствие в них макроскопических фаунистических фоссилий. В обнажениях, где верхнедевонские осадки представлены в существенном объеме, они весьма легко распознаются по крупноблочному облику пород и их светлой окраске (рис. 5, а, б). Контакт с нижележащими отложениями в подавляющем большинстве случаев ярко выражен и распознается очень хорошо (рис. 5, в, г).

Восточнее р. Рудянки (области развития красноцветного разреза) Голубая толща претерпевает резкие изменения: окраска осадков становится блеклой, заметно возрастает доля алевритовой и глинистой составляющих, породы становятся слаболитифицированными, рассыпчатыми, слоистость преимущественно крупная волнистая, на поверхностях напластования наблюдаются знаки ячеистой ряби, красноватая присыпка, отмечаются многочисленные ходы илоедов. Песчанистые отложения вверх по разрезу быстро сменяются алевролитами и глинами с линзами желтоватых известняков, сложенными преимущественно раковинами брахиопод, возрастает количество следов жизнедеятельности разнообразных организмов.

Судя по всему, осадки образовались в мелководном открытом морском бассейне.

В устьярегской свите четко выделяются по спорам высших растений два подкомплекса — А и Б . В подкомплексе А (нижняя часть устьярегской свиты) доминируют мелкобугорчатые споры археоптерисовых растений: Geminospora micromanifesta (Naumova) Owens и др., встречаются мегаспоры Geminospora macromanifesta (Naumova) Owens, Contagisporites optivus (Tchib.) Owens. Субдоминантной группой являются споры с тонкой относительно широкой зоной и широким цингулюмом: Calyptosporites domanicus (Naumova) Oshurk., C. bellus (Naumova) Oshurk, Ancyrospora melvillensis Owens, A. laciniosa (Naumova) Mantsurova , A. ampulla Owens. Споры с шиповатой и бугорчатой поверхностью спородермы представлены небольшим числом экземпляров и небольшим видовым составом: Acanthotriletes bucerus Tchib., A. similis Naumova, A. eximius Naumova, Lophozonotriletes scurrus Naumov, Converrucosisporites curvatus (Naumova) Turnau, патинатные Archaeozonotriletes variabilis Naumova, A. variabilis Naumova var. insignis Sennova редки. Впервые появляются на этом стратиграфическом уровне Cristatisporites pseudodeliquescens Telnova.

В рамках темы статьи наибольший интерес представляют отложения переходного типа от Голубой к Красной толще: распространены локально, преимущественно между р. Космой и р. Рудянкой. Представлены они циклитовой пачкой, весьма похожей на отложения усть-чиркинской свиты. Как заметил В. И. Чалышев [7], геолог с приобретаемым опытом исследования территории начинает «узнавать» толщи по неотчетливым признакам. Так и у нас со временем стало появляться ощущение «не-

Рис. 4. Угловое несогласие между устьярегской (uja) и устьчиркинской (uch) свитами: а — обн. 44; б — обн. 69

Fig. 4. Angular unconformity between Ustjarega (uja) and Ustchirka (uch) Formations, outcrops: a — 44; б — 69

Рис. 5. Массивная крупноблочная Голубая толща устьярегской свиты: а — обн. 359, б — обн. 45; четкий контакт между устьярегской и устьчиркинской свитами: в — обн. 312, г — обн. 41

Fig. 5. Massive large-blocked Blue strata of Ustjarega Formation, outcrops: а — 359, б — 45; sharp contact between Ustchirka and Ustjarega Formations, outcrops: в — 312, г — 41

правильности» таких устьчиркинских отложений. В результате дополнительных исследований нам удалось выявить ряд отличий, заметных в полевых условиях. Во-первых, данная пачка обычно залегает на красноцветных породах или их переслаивании с зеленоцветными породами апикальных частей пролювиальных конусов выноса (устьчиркинского возраста). В силу этого в нижних пластах сопряженных серий плойчатых песчаников встречаются линзы-серии, окрашенные в коричневокрасные тона. Во-вторых, вверх по разрезу пачка переходит в Голубую толщу постепенно, без резкой границы. В-третьих, песчаники часто имеют голубоватый оттенок, в результате чего окраска пород ближе к цвету морской волны (pantone 325c в системе RGB), а не к насыщеннозеленому. В-четвертых, в отложениях гораздо чаще встречаются фрагменты панцирей рыб, иногда образующие небольшие линзовидные тела. Все эти отличия носят мозаичный, фрагментарный характер и осознаются при общем восприятии комплекса обнажений участка.

Минеральные особенности пород

Литологические исследования (более 400 шлифов) показали, что минеральный состав зернистой фракции изученных девонских осадков не отличается разнообразием и в целом одинаков для всех выделенных типов пород. Основной объем осадков сложен обломками кварца, основного вулканического стекла (обычно хлоритизированного), метаморфических кварцитов и слюдистых сланцев; в меньшем количестве встречаются лейсты хлорита, мусковита, биотита, обломки плагиоклаза; в роли акцессорных минералов выступают магнетит, циркон, рутил, турмалин, гранат, брукит, анатаз, апатит, лейкоксен и монацит. Цемент преимущественно поровый, глинистый, редко карбонатный (как правило, сидеритовый) до базального пойкилитового.

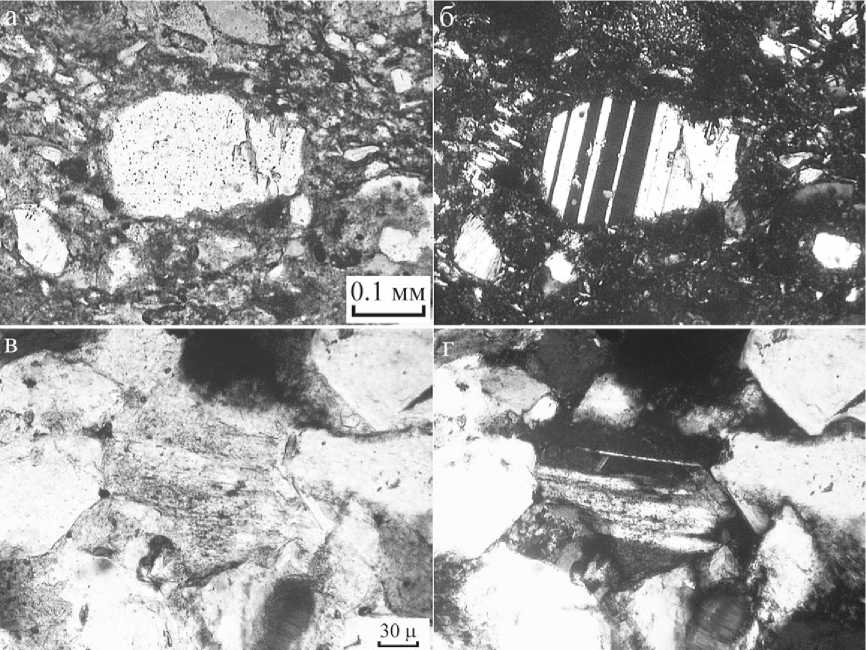

В распределении минералов в разрезе и по площади (локализованные шлейфы рассеяния) не было выявлено каких-либо закономерностей — они встречаются статистически равномерно. Исключением является частота находок обломков плагиоклаза (лабрадора) с полисинтетическими двойниками1 в породах различного возраста (рис. 6). Так, было ус-

1 Именно средний плагиоклаз с полисинтетическими двойниками, легко различимый в шлифах с включенным анализатором. Плагиоклаз без двойников можно отличить от кварца только с применением специальных методов (коноскопия и т. д.) [2].

Рис. 6. Обломки среднего плагиоклаза с полисинтетическими двойниками: а, в — без анализатора; б, г — с анализатором

Fig. 6. Grains of an intermediate plagioclase with polysynthetic twinnings: а, в — without an analyzer; б, г — with an analyzer

тановлено, что в песчаниках лиственничной, валсовской, устьярегской и крайпольской свит (нижней части имеющегося разреза среднего девона) постоянно присутствуют обломки среднего плагиоклаза с полисинтетическими двойниками в количестве нескольких десятков на шлиф. В породах цилемской и устьчиркинской свит (тиманский горизонт) такие зерна либо не обнаружены, либо присутствуют в редких шлифах в количестве единичных зерен (не более шести). Однако в кластогенных отложениях устьярегской свиты обломки лабрадора снова появляются десятками на шлиф, и их количество резко возрастает вверх по разрезу (до двухсот). Следует заметить, что была также выявлена эмпирическая закономерность: в песчаниках со средним размером зерен более 0.25 мм обломки плагиоклаза практически не встречаются вне зависимости от возраста пород.

Обсуждение результатов

Одним из результатов проведенных исследований является реконструкция истории геологического развития района в девонское время. В рамках темы настоящей статьи остановимся на рассмотрении устьчиркинского и ус-тьярегского этапов границы среднего и позднего девона.

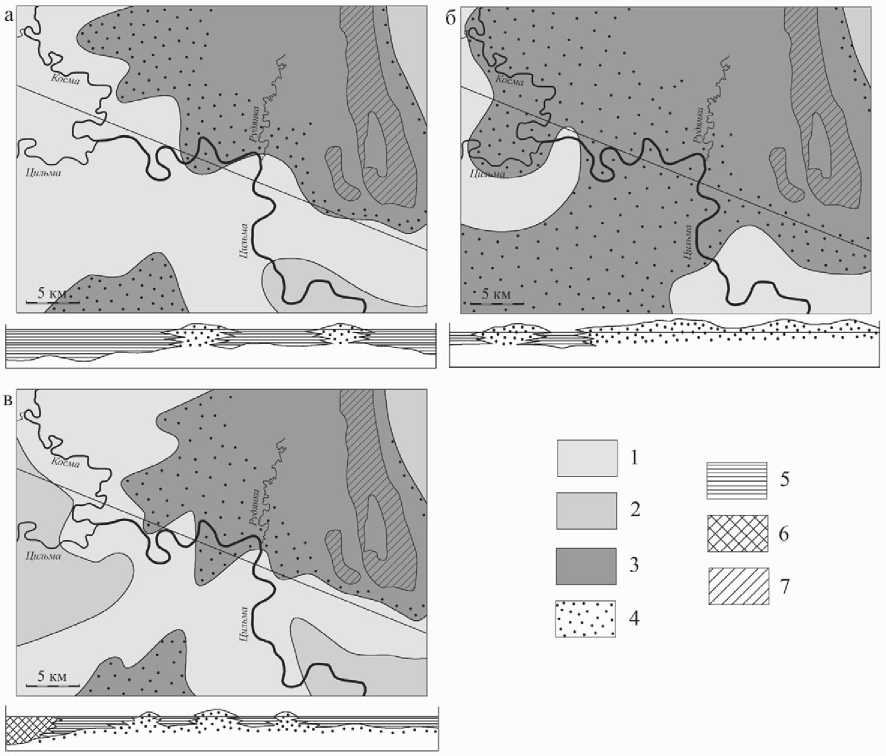

В начале устьчиркинского времени произошла очередная региональная трансгрессия, в результате которой большая часть территории района была затоплена весьма мелководным опресненным бассейном, в котором отлагались осадки с ярко выраженной ритмичностью. На небольшие глубины водоема указывают постоянно присутствующие на поверхностях напластования знаки ряби волн (рис. 3, б), обусловленные ветрами, т. к. их ориентировка произвольно меняется в каждом слое. О пресновод- ных условиях осадконакопления свидетельствует отсутствие магниевой молекулы в малочисленных карбонатных образованиях [1], косвенно — отсутствие остатков морских организмов, но обилие углефицированных фрагментов наземных растений. В районах западного и восточного обрамлений Тимана и в южной части рассматриваемой территории существовали возвышенности, с которых сносился рыхлый материал красноцветных кор выветривания с образованием пролювиальных конусов выноса (рис. 7, а). С течением времени водоем постепенно мелел и отступал от указанных возвышенностей. Об этом свидетельствуют появляющиеся и увеличивающиеся в количестве вверх по разрезу и в соответствующих направлениях находки в кровлях циклитов трещин усыхания на поверхностях напластования, корневые ходы в былых палеопочвах, маломощные карбонатные панцири. Пролювиальные красноцветные осадки занимали все более обширные площади. Судя по всему, на заключительном этапе устьчиркинского времени произошли достаточно интенсивные положительные тектонические подвижки, на что указывают многочисленные разломы и смятие пород. Произошла полная регрессия водоема, территория перешла в зону денудации. Исходя из в целом прямолинейной границы подошвы перекрывающих устьярегских отложений, срезающей ровно смятые, ранее приподнятые блоки (рис. 4), можно сделать вывод о достаточно длительной экспозиции территории на дневной поверхности, приведшей к ее пенепленизации (рис. 7, б). Отсутствие или мизерное количество обломков плагиоклаза в отложениях связано, скорее всего, с высокой зрелостью кор выветривания, из которых поступал рыхлый материал.

Рис. 7. Палеофациальные схемы и разрезы участка р. Косма — р. Рудника. Заключительные этапы: а — устьчиркинской трансгрессии, б — устьчиркинской регрессии, в — нежнеустьярегской трансгрессии

1 — мелководье, 2 — средние глубины, 3 — суша, 4 — красноцветные пролювиальные конусы выноса, 5 — зеленоцветные ритмичные осадки, 6 — осадки Голубой толщи, 7 — тела девонских базальтов в современном рельефе

Fig. 7. Paleofacies schemes and sections of a Kosma — Rudyanka district. Final stages: а — Ustchirka transgression, б — Ustchirka regression, в — lower Ustjarega transgression

-

1 — shallow water, 2 — average deep water, 3 — a land, 4 — red rocks of proluvial fans, 5 — rhythmical greenstones, 6 — sediments of Blue strata, 8 — Devonian basalt bodies at an actual relief

В начале устьярегского времени опять произошла трансгрессия, в результате которой значительная часть предварительно пенепленизированной равнинной территории была затоплена на большую глубину, чем в начале устьярегского времени, выше базальной пачки отлагались более глубоководные и слаборитмичные голубые песчаники и алевролиты. Однако над апикальными зонами пролювиальных конусов выноса (положительные элементы рельефа) глубина водоема оказалась сравнимой с глубиной устьчиркинского водоема. Источники сноса рыхлого материала остались те же. В результате в раннесаргаевс-кое время локально отлагались осадки, по своим характеристикам близкие к циклитам устьчиркинского возраста (рис. 7, в). На устьярегский возраст указывают обнаруженный в них споровый подкомплекс А , характерный для нижней части данной свиты, и наличие обломков плагиоклаза с полисинтетическими двойниками в количестве более 10—15 на шлиф.

Выводы

Таким образом, как таковая Рудянская антиклинальная структура не выделяется, т. к. ритмичная пачка зеле-ноцветов не является приподнятой частью устьчиркинской свиты, а имеет нижнесаргаевский возраст и находится на присущем ей уровне геологической структуры. Справедливости ради следует заметить, что выше устья р. Ру-дянки находится небольшой блок-горст, приподнятый по отношению к соседним на 1012 м (обн. 125). Однако подобные горсты и грабены отмечаются довольно часто, без выделения их в особые структуры. Выделенная В. А. Раз-ницыным Номбурская брахиантиклиналь [3] нами также фиксируется.

Выделен минеральный маркер — плагиоклаз с полисинтетическими двойниками, позволяющий достаточно уверенно различать отложения верхней части среднего и нижней части верхнего девона. Особое значение репера он приобретает при диагностике зернистых пород (песчаников), в которых отсутствуют споры девонских растений или их комплекс крайне беден.

Список литературы Условия образования и минеральные особенности терригенных отложений девона в бассейне р. Цильмы на Среднем Тимане

- Атлас конкреций / Под ред. А. В. Македонова и Н. Н. Предтеченского. Л.: Недра, 1988. 323 с.

- Лодочников В. Н. Главнейшие породообразующие минералы. М.: Недра, 1974. 248 с.

- Разницын В. А. Тектоника Среднего Тимана. Л.: Наука, 1968. 220 с.

- Тельнова О.П. Миоспоры из средне-верхнедевонских отложений Тимано-Печорской нефтегазовой провинции. Екатеринбург: УрО РАН, 2007. 136 с.

- Цаплин А. Е. Основные черты строения среднедевонских отложений в северо-западной части Среднего Тимана // Изв. вузов. Геология и разведка. 1982. № 12. С. 48-56.