Условия осадконакопления и биота на рубеже лландовери и венлока (поднятие Чернова)

Автор: Безносова Т.М., Мянник П., Майдль Т.В., Лукин В.Ю., Матвеев В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (231), 2014 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты лито-, хемо- и биостратиграфического исследования нижнесилурийских отложений в разрезе на руч. Безымянный. Рассматривается вопрос о стратиграфическом положении установленного в этом разрезе интервала с лландоверийско-венлокской фауной и существующих трудностях определения границы между лландовери и венлоком в североуральских разрезах, вызванных отсутствием четких литологических маркеров, непрерывной фаунистической охарактеризованности разновозрастных толщ, часто наблюдаемой плохой сохранностью ископаемой фауны в широко развитых отложениях мелководных фаций и перерывом в осадконакоплении на рубеже лландовери и венлока.

Лландовери, венлок, брахиоподы, конодонты, изотопы углерода d13с, carbon isotopes (d13с)

Короткий адрес: https://sciup.org/149129124

IDR: 149129124

Текст научной статьи Условия осадконакопления и биота на рубеже лландовери и венлока (поднятие Чернова)

Результаты палеонтологических, хемостратиграфических и седиментологических исследований отложений нижнего силура на западном склоне Приполярного Урала, полученные в последнее десятилетие, изменили представление о возрасте региональных горизонтов нижнего силура (мар-шрутнинского и усть-дурнаюского), о положении границ между лландовери и венлоком, а также ордовиком и силуром. Установленный перерыв в осадконакоплении на рубеже лландовери и венлока в западно-уральских разрезах приходится на среднюю часть усть-дурнаюского горизонта, что соответствует перерыву в осадконакоп лении в средней части самойловичс-кой свиты на Северной Земле и понижению уровня моря на рубеже лландовери и венлока в восточных разрезах Эстонии [4, 20].

Выходы раннепалеозойских толщ на ручье Безымянном, (бассейне р. Падимейтывис) впервые были установлены и описаны Г. А. Черновым в 1941 г. [16]. Результаты изучения карбонатно-терригенных пород разреза и коллекций ископаемой фауны приведены в полевых дневниках, тематических отчетах и опубликованных работах Г. А. Чернова, С. А. Князева, А. И. Ляшенко, Н. И. Тимонина, А. И. Антошкиной, Т. М. Безносовой,

П. Мянника, В. А. Матвеева, Т. В. Майдль. В них рассматриваются условия формирования и возраст отложений, слагающих разрез, и предлагаются свои схемы стратиграфического расчленения. Изучив коллекцию бра-хиопод, собранную Г. А. Черновым из разреза по ручью Безымянному, А. И. Ляшенко [10] сделал вывод о девонском (эйфельском) возрасте заключающих их отложений, что позже подтвердил С. А. Князев [6]. В этом же разрезе А. И. Антошкина [1] выделила верхнесилурийские и нижнедевонские отложения, образующие изоклинальную складку, в ядре которой залегают лудловские породы. Позже в

результате изучения коллекций бра-хиопод было палеонтологически обосновано присутствие в этом разрезе отложений нижнего силура — биозоны Spirinella nordensis венлока [2]. Такое разнообразие заключений о возрасте толщи, слагающей разрез Безымянный на поднятии Чернова, свидетельствует о сложности биостратигра-фической проблемы и недостаточно веских палеонтологических данных. Вновь необходимость изучения этого разреза возникла в связи с обнаружением в толще, относимой к венлоку [2], конодонтов рода Apsidognathus , характерного для лландоверийских отложений [20, 22].

Основной задачей наших исследований являлся анализ качественно го и количественного изменения в составе различных групп органических остатков с учетом биоседименто-логических признаков и поведения изотопов углерода (813С) в разрезе Безымянный. Помимо опубликованных данных авторы располагают собственными материалами, собранными из послойно изученного разреза: пробами на геохимический анализ, конодонты, коллекциями литологических образцов и остатков разнообразной фауны. Органические остатки исследовали: Т. М. Безносова (брахиопо-ды), П. Мянник (конодонты), В. Ю. Лукин (табуляты), В. С. Цыганко (ругозы), литологические образцы изучала Т. В. Майдль, строматолиты — В. А. Матвеев. Также были учтены заклю чения о возрасте отложений по остра-кодам А. Ф. Абушик [17] и стромато-пороидеям О. В. Богоявленской [2].

В изученном разрезе выделены четыре пачки общей мощностью 197.97 м.

Пачка 1 (слои 121, мощность 43.75 м). Основание пачки представляет собой переслаивание тонкослоистых, преимущественно иловых известняков, включающих раковинный детрит, крупные пеллетовые комочки, с прослойками кварцевого алеврита, известковых пеллоидов и алевритис-тых мергелей. В верхней части пачки отмечаются кораллово-строматопоро-вый биостром (см. рисунок) и переход к пятнисто-иловым и зернисто-иловым разностям с желвачками багря-

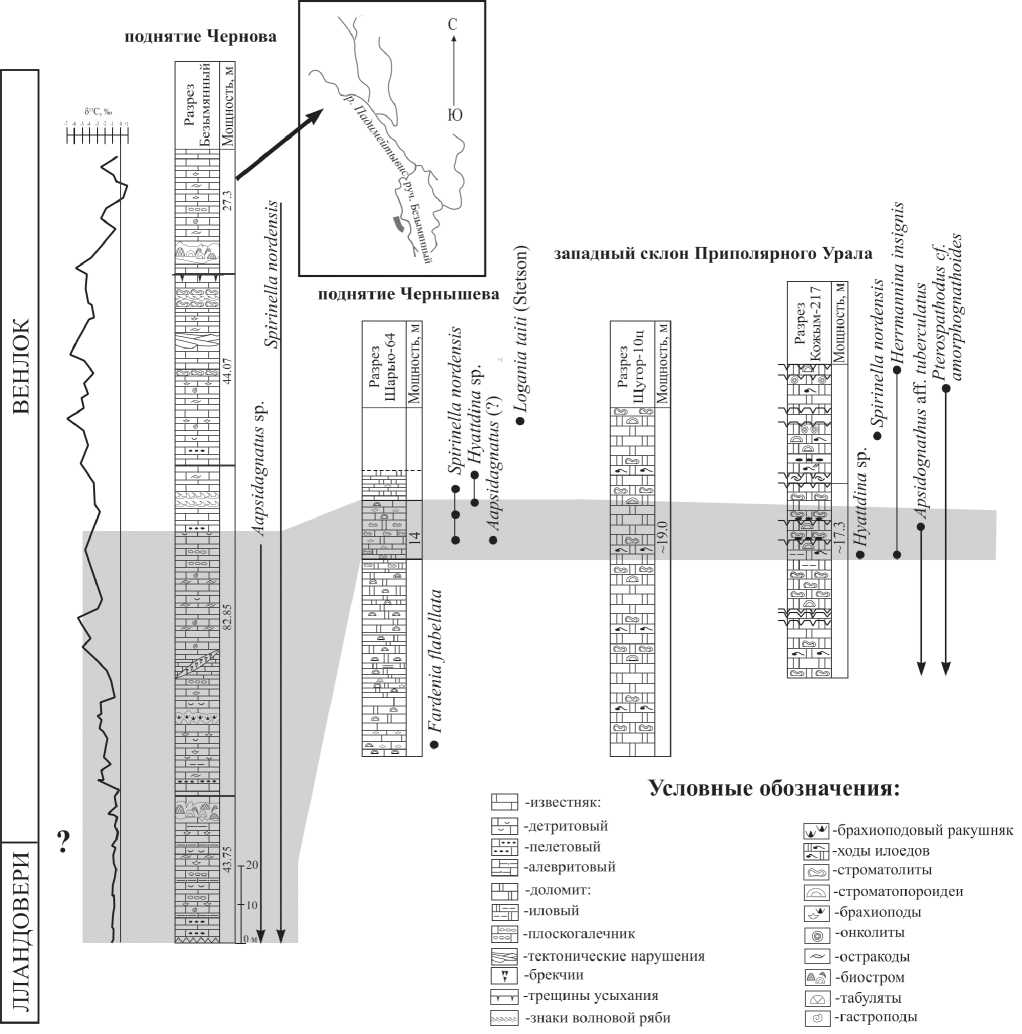

Интервал с лландоверийской и венлокской фауной в разрезах поднятий Чернова и Чернышева и западного склона Полярного Урала

ных водорослей, обломками мшанок, криноидным детритом. Штормовые и течениевые фации представлены линзами и прослоями био-лито- и интракластовых разностей. Из остатков фауны определены: брахиоподы Spirinella nordensis (Ljashenko), Hyattidina sp.; табуляты — Rifaeolites lamelliformis Klaamann, Parastriatopora sp., Romengeria sp.; ругозы — Phaulactis cyathophylloides Ryder (биогерм), Palaeophyllum fasciculum Kutorga, P. tubuliferum Reiman; конодонты Ozarkodina kozhimica Melnikov , Ouloduss ! kozhimicus Sokolova , Oulodus ? rectangulus Bischoff, Apsidognathus sp ., Nudibelodina sensitiva Jeppsson, Panderodus ex gr. greenlandensis Armstrong, Panderodus cf panderi (Stauffer), Pterospathodus sp., Ctenognathodus sp. и др.

Пачка II (слои 22—67; мощность 82.85 м). Основание пачки (слои 22— 48) слагают известняки иловые, био-кластово-иловые, сгустково-микро-комковатые с прослоями остракодо-вых известняков, алевритопесчаников и плоскогалечников и известняки тонкоплитчатые брахиоподовые. Выше залегают пятнисто-комковатые доломиты, тектонически брекчиро-ванные известняки иловые с фрагментами водорослей и остракод, которые перекрываются известняками строматолитовыми, детритово-иловыми с остракодами, пелециподами, прослойками мергеля, а также известняками микробиальными с плоскогалечными гравелито-конгломерата-ми и с остатками брахиопод, остракод, ортоцератид, гастропод, трилобитов. В основной части пачки преобладают известняки биокластовые, полидет-ритовые доломитизированные и пере-кресталлизованные по ходам илоедов, отмечаются прослои известняков с признаками штормовых отложений, которые выше сменяются прослоями с уплощенными гальками, скоплениями брахиопод и остракод, а в 3.5 м ниже кровли пачки — прослоями со знаками волновой ряби. Определены: брахиоподы Spirinella nordensis (Ljashenko), Atrypa ex gr. reticularis (Linnaeus), Hyattidina sp.; конодонты , Ozarkodina kozhimica Melnikov, Oulodus ? kozhimicus Sokolova, Panderodus ex gr. greenlandensis Armstrong, Ctenognathodus sp., Oulodus sp., Apsidognathus sp. , Panderodus cf. panderi (Stauffer), Pterospathodus sp .

Пачка III (слои 68—95, мощность 44.07 м) в целом представлена лагунными отложениями с прослоями известняков остракодово-пелециподо- 16

вых с градационной сортировкой тонкостенных створок раковин; известняков строматолитовых со следами микробиальных обрастаний галек и трещинами гидроразрывов осадков («блюдцеобразные текстуры»). Известняки переслаиваются с доломитис-тыми битуминозными мергелями, часто перемятыми и стилолитизирован-ными, реже встречаются доломитовые мергели и известняки с плоскими гальками. В верхней половине пачки развиты колонии строматолитов диаметром 1.4 м и до 0.25 м высотой (слой 82). Они занимают нижнюю или среднюю части элементарных циклитов, которые завершаются поверхностями с трещинами усыхания [12,13]. В кровле пачки развиты прослои ракушечника с линзами плоскогалечного конгломерата. Определены: брахиоподы Spirinella nordensis (Ljashenko), Atrypa ex gr. reticularis (Linnaeus), Hyattidina sp.; строматопороидеи Desmostroma confertum Bolshakova (слой 69, определение E. В. Антроповой). Конодонты Ozarkodina kozhimica Melnikov, Panderodus sp. и Cteno-gnathodus sp . обнаружены только в нижней половине пачки.

Пачка IV ( слои 96—116; видимая мощность 27.3 м) сложена глинистыми и алевритистыми сланцеватыми известняками, сменяющимися светлыми комковатыми пятнистыми и микрослойчатыми микробиально-водорослевыми и фенестровыми известняками, послойно алевритистыми и глинисто-доломитистыми. Основными литотипами пачки являются: известняк иловый сгустковый с тонким детритом и неотчетливой слойчатостью; мергель-известняк полосчатый; пеллоидный гравелито-песчаник; биокластовый полидетритовый известняк с крупными гальками острако-дово-илового известняка; известняк полосчатый биокластово-иловый, ос-тракодово-водорослевый (микробиальный) с пелоидами, известняк узорчато-водорослевый с фенестрами; ракушечник остракодовый, с плоскими гальками [11]. Определены: брахиопо-ды Spirinella nordensis (Ljashenko), ( Atrypoidea linguata (Bush), Hyattidina sp.; строматопороидеи Eclimadictyon fastigiatum (Nicolson), табуляты Rifaeolites lamelliformis Klaamann, Parastriatopora priva Klaamann, Aulocystella aseptata (Barskaja) [9]. Конодонты из отложений этой пачки еще не выделены.

В кораллово-строматопоратовом биостроме (слой 15) обнаружены ру- гозы Phaulactis cyathophylloides Ryder, Palaeophyllum fasciculum Kutorga и P. tubuliferum Reiman. Эти виды распространены в слоях Слит (Slite) венлока и Хемс (Hemse) лудлова о. Готланда. Табуляты Rifaeolites lamelliformis Klaamann, Parastriatopora priva Klaamann и Romengeria sp. (слой 15) известны в отложениях венлока (горизонт яагараху) Эстонии и слоях Халла (Halla) о. Готланда. Стро-матопороидеи Eclimadictyon fastigiatum (Nicolson) (слои 15, 101, 103, 104; определения О. В. Богоявленской) распространены в венлоке Горного Алтая, Англии, в верхах лландовери и венлоке Эстонии, Сев. Америки, а вид Desmostroma confertum Bolshakova (слой 69) встречается в венлоке Подолии.

Остракоды, по заключению А. Ф. Абушик, изучавшей коллекцию разреза Безымянный, характеризуются комплексом биозоны Herrmannina insignis — Eukloedenella grandifabae венлока [13].

Конодонты в настоящее время изучены из интервала мощностью 160.6 м, нижняя часть которого мощностью 125 м заключает конодонты рода Apsidognathus, характерного для лландоверийских отложений [20,22], и венлокский комплекс кораллов, брахиопод и остракод.

Брахиоподы: Spirinella nordensis доминируют по численности раковин и в разрезе распространены с основания первой до половины четвертой пачки (см. рисунок). В отдельных прослоях (пачка II) отмечены захоронения раковин S . nordensis в прижизненном положении с сохранившимися элементами внутреннего строения, тонкими пластинами нарастания и иглами на поверхности раковин. Одной из возможных причин возникновения таких захоронений считаются штормы, во время которых происходило захоронение части донного сообщества [7]. Вид S. nordensis распространен в отложениях венлока на западном склоне Приполярного Урала и поднятии Чернышева [3], а также на о. Долгий [14]. Представители рода Spirinella известны в венлоке и лудло-ве Алтая [8], о. Готланда, Великобритании, в лландовери и венлоке Сев. Америки и Арктической Канады, в венлоке Австралии [19, 23, 24, 25], в лудлове Эстонии ( Quadrithyris sinuate ) [15], Богемии, Монголии и на юге Китая [18, 19]. Род Hyattidina в уральских разрезах является характерным для региональной биозоны венлока Spirinella nordensis, представители рода

Atrypoidea впервые появляются в вен-локе и продолжают развитие до конца силура . В изученных нами разрезах не установлены совместные захоронения раковин этих таксонов, так как распространение брахиопод в морском бассейне контролировалось батиметрическими показателями. Известно, что представители родов Hyattidina и Atrypoidea принадлежат ко второму бентосному комплексу, а Spirinella — к третьему и существование этих брахиопод, формировавших экологические сообщества, определялось различными условиями, прежде всего глубиной обитания [3,5]. Вместе с брахиоподами, которые представлены в основном отдельными створками раковин и их скоплениями, наиболее часто встречаются гастроподы, остракоды, реже — фрагменты крино-идей, пелеципод и трилобитов.

Следует отметить, что в тимано-североуральских разрезах пограничных отложений лландовери и венлока прослеживаются разные по мощности интервалы, заключающие брахиоподы Hyattidina и Spirinella и конодонты Apsidognathus. Так, на западном склоне Приполярного Урала в бассейне р. Щугер (обн. 10ц) интервал с находками брахиопод S . nordensis и конодонтов Apsidognathus составляет около 19 м. В бассейне р. Кожым (обн. 217) конодонты Apsidognathus, брахиоподы Hyattydina и остракоды Herrmannina insignis встречаются в интервале мощностью 17.3 м, выше которого, через 19 м, установлены Spirinella nordensis . На поднятии Чернышева на р. Шаръю (обн. 64) интервал, заключающий слои с брахиопо-дами S. nordensis , Hyattidina sp. и конодонтами Apsidognathus составляет менее 14 м.

Таким образом, формирование отложений, слагающих разрез Безымянный, происходило в обстановках открытого мелководного шельфа при низком уровне моря, в режиме преобладания штормовой седиментации и общей регрессивной направленности развития бассейна. Изученная нами толща с нечетко выраженной цикличностью представляет собой последовательный секвентный ряд развития бассейна седиментации. Первая пачка соответствует обстановке иловой сублиторальной лагуны, для которой характерно накопление карбонатных илов и повышенная соленость вод (содержание стронция не менее 500— 600 г/т). Поступление карбонатного обломочного материала зафиксирова но маломощными прослоями штормовых выносов. Отложение осадков штормовых потоков (темпеститов) резко возрастает во второй половине первой пачки и во второй пачке, в то же время развивались течениевые фации, связанные с аккумулятивным рельефом и спецификой циркуляции вод на обширных пространствах отмелей мелководного шельфа. В третьей пачке отражена обстановка периодически осушаемой литорали. Членами мелких циклитов становятся строматолиты, в кровле пачки появляются трещины усыхания. Четвертая пачка представляет собой самостоятельный ординарный циклит с той же направленностью, что и в третьей пачке.

Проведенные исследования дали неожиданный результат: в разрезе Безымянный была установлена значительная по мощности толща (125 м), в которой обнаружены лландоверий-ские конодонты Apsidognathus и характерные для венлока брахиоподы Spirinella , а также представители других групп фауны, типичные для отложений венлока и лудлова. Известно, что рубежи изменения структуры палеоэкосистем являются важными региональными реперами при стратиграфических и корреляционных построениях, но наши исследования не показали изменений в доминировании таксонов, в контрастности определенного обновления бентосной биоты и увеличения разнообразия каких-либо групп фауны, которые в разрезе Безымянный могли бы отвечать границам стратиграфических подразделений — зон или горизонтов.

Кривая изотопов углерода (S13 С) не демонстрирует четких отклонений от средних значений (см. рисунок). Отсутствие характерного нижневен-локского позитивного отклонения, возможно, связано с перерывом в осадконакоплении, первоначально установленном в разрезе западного склона Приполярного Урала [4].

Разногласия в выводах о возрасте толщи по разным группам организмов могут быть объяснены с позиций особенностей седиментации: образования аккумулятивных форм осадочного рельефа, тектоническими явлениями, переотложением осадков. Стратиграфическое положение интервала разреза, заключающего ллан-доверийские конодонты, а также брахиоподы, остракоды и кораллово-строматопоратовую фауну венлока, можно будет установить после дополнительного изучения биостратигра- фического объема каждого из таксонов, на которых основывается определение возраста отложений, слагающих разрезы лландовери и венлока в Тимано-Североуральском регионе.

Работа поддержана программами фундаментальных исследований Президиума РАН «Происхождение биосферы и эволюция геобиологических систем» (проект № 12П-5-10-15) и Президиума УрО РАН «Формирование углеводородных систем в толщах верхнего палеозоя в арктическом районе Тимано-Пе-чорского нефтегазоносного бассейна» (проект № 12-5-6-012-АРКТИКА), проект № 14-5-НП-289.

Исследования П. Мянника поддержаны Эстонским научным фондом (грант № 8907).

Список литературы Условия осадконакопления и биота на рубеже лландовери и венлока (поднятие Чернова)

- Антошкина А. И. Стратиграфия и условия залегания силурийских отложений поднятия Чернова//Геология и полезные ископаемые северо-востока европейской части СССР: Ежегодник-1974. Сыктывкар, 1975. С. 40-46.

- Антошкина А. И., Безносова Т. М. Новые данные по стратиграфии венлокских отложений Большеземельской тундры//Бюл. МОИП. Отд. геол., 1988. Т. 63. Вып. 6. С. 32-39.

- Безносова Т. М. Сообщества брахиопод и биостратиграфия верхнего ордовика, силура и нижнего девона северо-восточной окраины палеоконтинента Балтия. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 217 с.

- Безносова Т. М., Мянник П. Граница лландовери и венлока на севере палеоконтинента Балтия//Докл. АН, 2005. Т. 401. № 5. С. 655-658.

- Буко А. Эволюция и темпы вымирания. М.: Мир, 1979. 378 с.