Условия психологического сопровождения профессионального саморазвития студентов педагогического вуза

Автор: Сотникова М.С., Десятникова С.А.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 8, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье актуализируется вопрос становления профессионального самосознания и профессионального саморазвития будущих педагогов. Подчёркивается необходимость организации психологического сопровождения этого процесса на этапе обучения в вузе. Дана классификация существующих стратегий профессионального саморазвития, обосновано их деление по двум направленностям: конструктивный (активный) тип и неконструктивный (пассивный) тип. Авторами представлены и проанализированы результаты эмпирического исследования стратегий профессионального саморазвития у студентов педагогического вуза. Предложена и описана программа психологического сопровождения профессионального саморазвития для студентов педагогического вуза, включающая просветительский, коррекционно-развивающий и консультационный блоки. Обозначены цель и задачи реализации программы, а также методы, используемые в работе со студентами. Отражены основные содержательные компоненты и ключевые аспекты реализации программы сопровождения. Представлены результаты апробации программы сопровождения, эмпирически обоснована и доказана её эффективность.

Саморазвитие, профессиональное саморазвитие, стратегии профессионального саморазвития, психологическое сопровождение, студенты педагогического вуза

Короткий адрес: https://sciup.org/149146100

IDR: 149146100 | УДК: 159.9.075 | DOI: 10.24158/spp.2024.8.8

Текст научной статьи Условия психологического сопровождения профессионального саморазвития студентов педагогического вуза

Одну из основ ФГОС высшего профессионального образования составляет общепринятая ком-петентностная модель. Государство максимально заинтересовано в увеличении количества компетентных специалистов, особенно педагогов.

Только такой специалист может осуществлять высокоэффективную профессиональную деятельность, так как способен использовать свои интеллектуальные ресурсы (систему знаний и умений), личностные качества и способности для продуктивного решения поставленных перед ним задач в профессиональных ситуациях разного рода: типовых и стандартных (Яровова, Белогуров, 2019).

Приобретение универсальных, общепрофессиональных, профессиональных и базовых компетенций является результатом получения качественного высшего образования. Современный уровень социально-экономического и научно-технического развития общества требует подготовки конкурентоспособного и восприимчивого к профессиональному саморазвитию специалиста, который будет обладать необходимым набором компетенций (Митина, 2015).

Перед современным педагогом стоит задача не только выполнить запрос от государства, но и полностью реализоваться в своей профессиональной деятельности. Этому способствует его теоретическая и практическая подготовка, а также импровизация, креативность и творческий подход в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения. Однако, в связи с выходом новых образовательных стандартов и увеличением количества требований со стороны администрации, родителей, социума в целом, он подвержен риску не найти баланс между удовлетворением потребностей общества и полной реализацией себя в качестве профессионала своего дела.

Педагогу необходимо разрешать противоречие между стремлением подстраиваться под изменённые социально-профессиональные ситуации и желанием сохранять свою профессиональную индивидуальность (Сотникова, Десятникова, 2023). Выбор определённой стратегии профессионального саморазвития позволяет ему удерживать равновесие между этими двумя целями, а также придаёт осмысленность его действиям и жизни в целом, ведь профессионализация, как таковая, занимает значительную часть онтогенеза человека (Минюрова, 2009).

В нашем исследовании мы опирались на подход С.А. Минюровой, согласно которому «саморазвитие рассматривается как способность человека к творческой самореализации, самопро-ектированию жизнедеятельности, проявляющаяся в выборе стратегий на основе определенных ценностей»1.

В исследованиях В.В. Неволиной и И.Д. Белоновской представлена классификация существующих стратегий профессионального саморазвития: по ориентации, типологии жизненных стратегий Э. Фромма, степени инвариантности, уровню инновационности, личностной позиции (Неволина, Белоновская, 2019).

Авторы также отмечают, что существующие стратегии профессионального саморазвития можно разделить по двум направленностям: конструктивный (активный) тип и неконструктивный (пассивный) тип (Неволина, Белоновская, 2017). Представим данное распределение в таблице 1.

Таблица 1 – Конструктивные (активные) и неконструктивные (пассивные) типы стратегий профессионального саморазвития

Table 1 – Constructive (Active) and Non-Constructive (Passive) Types of Professional Self-Development Strategies

|

Тип стратегии |

Подтип стратегии |

Стратегии |

|

Конструктивный |

Активная внутренняя |

|

|

Активная внешняя |

|

|

|

Среднеактивная внутренняя |

|

|

|

Среднеактивная внешняя |

|

|

|

Неконструктивный |

Выжидательноотстранённая |

|

|

Пассивная |

• Стратегия стагнации. |

1 Минюрова С.А. Психологические основания выбора стратегий саморазвития в профессии : автореф. дис. ... д-ра психол. наук. М., 2009. С. 10.

Обучение в вузе, безусловно, оказывает влияние на профессиональное самосознание личности. С каждым новым годом обучения студенты всё глубже погружаются в сущность и содержание выбранных ими профессий. Большой объём информации позволяет человеку выстраивать, совершенствовать, трансформировать представление о себе как о профессионале своего дела, выбирать направления формирования собственной жизни на основе своих ценностных ориентаций. Таким образом, чтобы профессионализация проходила успешно, заняться вопросом выбора стратегии профессионального саморазвития необходимо уже в юношеском возрасте, то есть на начальном этапе профессионализации (Плугина, 2006).

Мы выдвинули предположение о том, что студенты педагогического вуза будут ориентироваться на конструктивные стратегии профессионального саморазвития, если будет организовано специальное психологическое сопровождение, включающее:

– своевременное определение стратегий профессионального саморазвития у студентов педагогического вуза;

– реализацию специальной программы психологического сопровождения профессионального саморазвития студентов педагогического вуза.

В проведённом нами исследовании приняли участие студенты Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета – обучающиеся 3-го курса бакалавриата, в количестве 48 человек. Общая выборка респондентов была разделена на контрольную и экспериментальную группы.

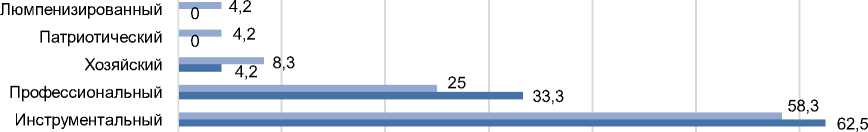

Представим результаты констатирующего этапа эксперимента. По результатам проведённого нами анкетирования на тему «Место профессионального саморазвития в моей жизни» мы выявили следующее: профессионально-ориентированная стратегия у респондентов встречается чаще в процентном соотношении, чем стратегия, направленная на присвоение образовательного статуса.

Есть отличия во встречаемости стратегий по типологии Э. Фромма. А именно, в контрольной группе чаще встречается стратегия «Иметь для того, чтобы быть», тогда как в экспериментальной группе – стратегия «Иметь против быть».

По степени инвариантности в экспериментальной группе наиболее распространёнными являются стратегии, основанные на повышении уровня научной и практической квалификации, а также образования в целом, в то время как в контрольной группе – на выборе приоритета в базовых стратегиях.

Базовые стратегии, основанные на повышении уровня квалификации и образования в целом, являются ведущими для обеих групп.

Результаты распределения стратегий по личностным позициям следующие: в экспериментальной группе при первичной диагностике чаще встречается стратегия преодоления. В контрольной группе при первом проведении исследования наиболее распространённой оказалась стратегия прогресса. Данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты анкетирования «Место профессионального саморазвития в моей жизни» после первичной диагностики

Figure 1 – Results of the Survey “The Place of Professional Self-Development in My Life”

After the Initial Diagnosis

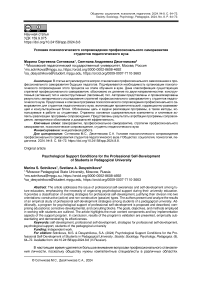

Методика «Исследование локуса контроля» Дж. Роттера показала, что количество интерна-лов и экстерналов в контрольной группе распределилось поровну. В экспериментальной группе респондентов с экстернальным локусом контроля больше, чем с интернальным. Полученные результаты отражены на рисунке 2.

■ Интернальный ■ Экстернальный

Рисунок 2 – Результаты первичной диагностики по методике

«Исследование локуса контроля» (Дж. Роттер), %

Figure 2 – The Results of the Primary Diagnosis Using the Method

“Study of the Locus of Control” (J. Rotter), %

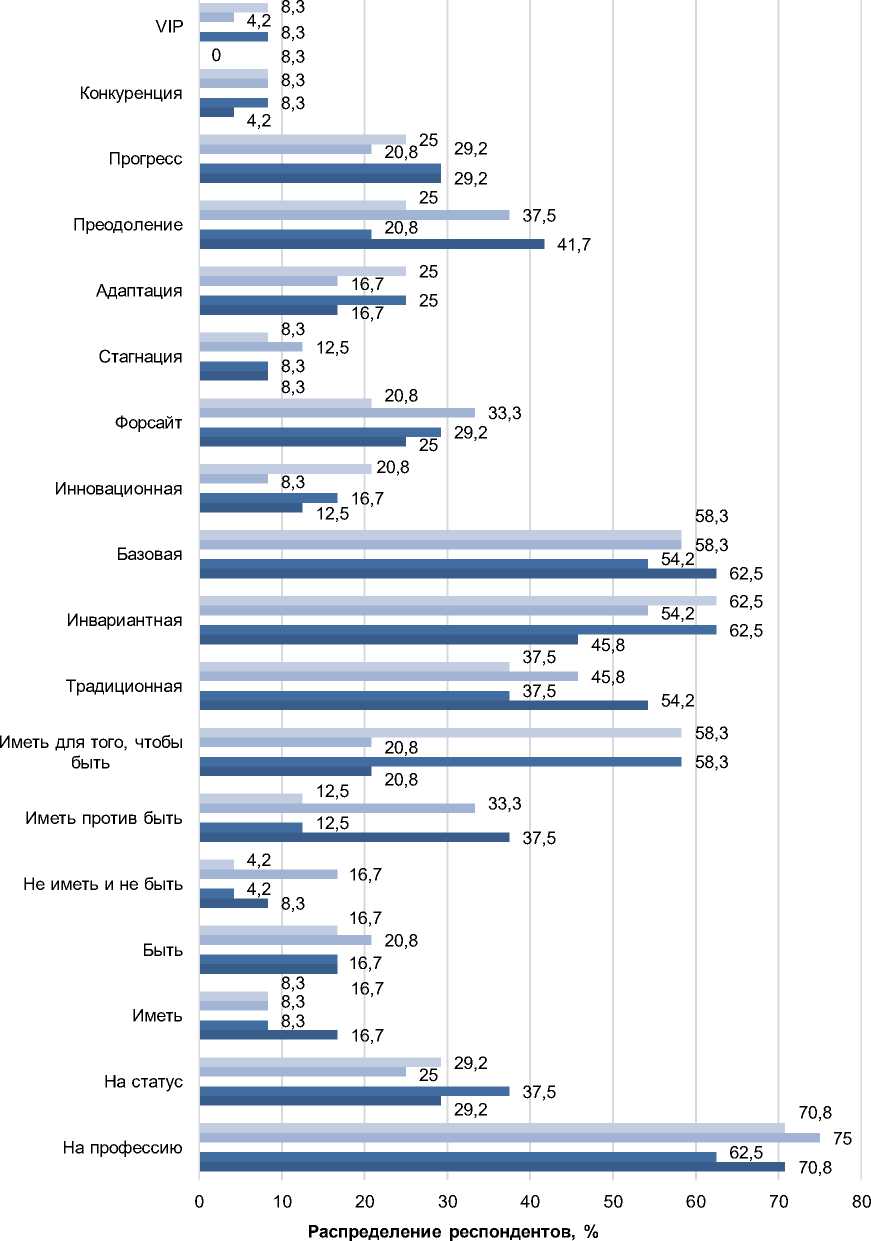

Тест смысложизненных ориентаций Дж. Крамбо и Л. Махолика (в адаптации Д.А. Леонтьева) дал нам понять, что в обеих группах преобладает средний уровень осмысленности жизни. С результатами можно ознакомиться на рисунке 3.

Низкий

16,7

Средний

16,7

Высокий ,

0 10 20 30 40 50 6070

Распределение респондентов, %

-

■ Контрольная 1 ■ Экспериментальная 1

Рисунок 3 – Результаты первичной диагностики по методике «Тест смысложизненных ориентаций» Дж. Крамбо и Л. Махолика (в адаптации Д.А. Леонтьева)

Figure 3 – The Results of the Primary Diagnosis Using the Method “Test of Life Orientations” by J. Crambo and L. Maholik (Adapted by D.A. Leontiev)

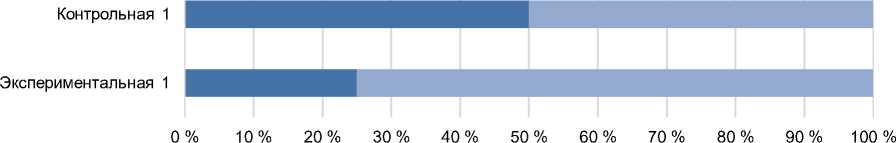

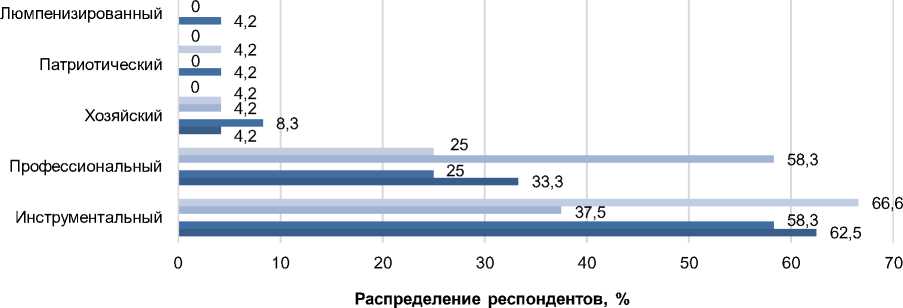

Результаты диагностики по методике «Мотивация трудовой деятельности» В.И. Герчикова показали, что наиболее часто встречающимся типом трудовой мотивации в экспериментальной и контрольной группах является инструментальный, который на первое место ставит поиск высокооплачиваемой работы, не придавая большого значения сути трудовой деятельности. Данные отражены на рисунке 4.

Распределение респондентов, %

-

■ Контрольная 1

-

■ Экспериментальная 1

Рисунок 4 – Результаты первичной диагностики по методике «Мотивация трудовой деятельности» (В.И. Герчиков)

Figure 4 – Results of Primary Diagnostics Using the Method of “Motivation of Labor Activity” (V.I. Gerchikov)

Точный критерий F- Фишера (при р < 0,05) при обработке результатов анкеты и методики «Мотивация трудовой деятельности» В.И. Герчикова, а также критерий Манна – Уитни (при р < 0,05) для оценки различий результатов методик «Исследование локуса контроля» Дж. Роттера и «Тест смысложизненных ориентаций» Дж. Крамбо и Л. Махолика (в адаптации Д.А. Леонтьева) показали, что статистически значимой разницы между ответами экспериментальной и контрольной групп при первом проведении исследования не выявлено. Это дало нам право перейти на следующий этап.

Формирующий этап эксперимента представлял собой реализацию в экспериментальной группе специально разработанной авторской программы психологического сопровождения профессионального саморазвития. Она была успешно реализована в период с февраля по март 2024 г.

Цель программы – создание условий эффективного психологического сопровождения для выбора студентами-педагогами конструктивных стратегий профессионального саморазвития.

Задачи:

-

1. Просвещение участников программы о профессионализации и её этапах, профессиональном саморазвитии и его стратегиях, типах трудовой мотивации и локусах контроля.

-

2. Проведение психологических тренингов, направленных на коррекцию и развитие у студентов-педагогов представлений о себе в качестве будущих специалистов с повышением их способности к рефлексии собственного профессионального пути и важности выбора удовлетворяющих их стратегий профессионального саморазвития.

-

3. Проведение консультативной групповой беседы с целью помочь участникам программы разобраться в интересующих их вопросах.

Программа включала в себя 3 блока: просветительский, коррекционно-развивающий и консультационный.

В работе со студентами использовались следующие методы: интерактивная лекция, тренинги, консультативная беседа.

В таблице 2 представлен план реализации программы сопровождения.

Таблица 2 – План реализации программы психологического сопровождения профессионального саморазвития студентов педагогического вуза

Table 2 – Implementation Plan for the Program of Psychological Support for Professional Self-Development of Students of a Pedagogical University

|

Блок \ |

Название и вид занятия |

|

Подготовительный этап |

|

|

Просветительский |

Интерактивная лекция «Раскрываем тайны профессионализации» Цель : просвещение студентов о процессе профессиональной социализации |

|

Основной этап |

|

|

Коррекционноразвивающий |

Психологический тренинг «Будем откровенны» Цель : создание условий для формирования осознанной мотивации к профессиональному саморазвитию |

|

Коррекционноразвивающий |

Психологический тренинг «Я сам выбираю своё будущее» Цель: рассмотрение понятия локуса контроля личности |

|

Заключительный этап |

|

|

Консультационный |

Консультативная беседа «Есть вопрос!» Цель : личностно-ориентированное общение с участниками по интересующим их вопросам. |

Занятия в группе проводились в смешанном формате (очно и с использованием ресурсов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). Структура каждого занятия включала в себя три этапа: подготовительный, основной и заключительный. Продолжительность каждого занятия – 1,5 часа.

На контрольном этапе исследования мы оценили эффективность реализованной программы.

В качестве одного из показателей эффективности психологического сопровождения профессионального саморазвития мы выделили рост числа студентов-педагогов, выбирающих стратегии конструктивного типа. К нашему сожалению, результаты показывают, что, несмотря на увеличение количества респондентов, выбирающих конструктивные стратегии, такие как профессиональноориентированная, стратегия «Быть», инвариантная стратегия, форсайт-стратегия и стратегия конкуренции, также растёт и число тех, кто выбрал стратегии неконструктивного типа. К ним относятся стратегия «Не иметь и не быть», стратегия стагнации и стратегия адаптации. Выбор стратегии «Не иметь и не быть» увеличился на 8,4 %, а стратегии стагнации – на 4,2 %. Процент выбора стратегии адаптации одинаковый в обоих случаях. Результаты представлены на рисунке 5.

■ Контрольная 2

■ Экспериментальная 2 ■ Контрольная 1 ■ Экспериментальная 1

Рисунок 5 – Динамика выбора стратегий в экспериментальной и контрольной группах по результатам анкеты «Место профессионального саморазвития в моей жизни»

Figure 5 – Dynamics of the Choice of Strategies in the Experimental and Control Groups Based on the Results of the Questionnaire “The Place of Professional Self-Development in My Life”

Вторым условием, которое говорило бы об эффективности нашей программы, было преобладание участников с профессиональным типом трудовой мотивации. Согласно результатам нашего исследования, количество респондентов, для которых важнее содержание работы (а не её вознаграждение), возможность профессиональной самореализации, повышение собственной профессиональной ценности и стремление к профессиональному саморазвитию, увеличилось. Полученные данные отражены на рисунке 6.

Контрольная 2 Экспериментальная 2 Контрольная 1 Экспериментальная 1

Рисунок 6 – Динамика изменения типов трудовой мотивации в экспериментальной и контрольной группах по результатам методики «Мотивация трудовой деятельности» В.И. Герчикова

Figure 6 – Dynamics of Changes in the Types of Work Motivation in the Experimental and Control Groups Based on the Results of the Methodology “Motivation of Work Activity” by V.I. Gerchikov

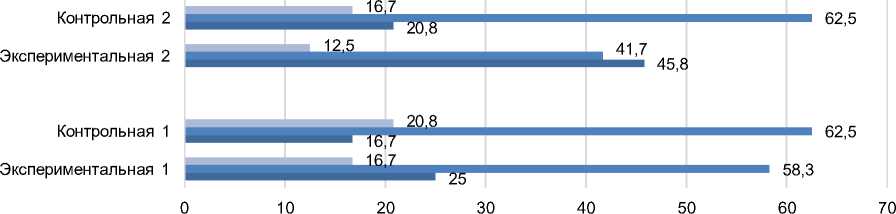

И в качестве третьего условия, свидетельствующего об эффективности программы психологического сопровождения профессионального саморазвития студентов педагогического вуза, выступило повышение общего показателя осмысленности жизни среди участников. У респондентов из экспериментальной группы средний уровень осмысленности жизни сменился на высокий. Результаты представлены на рисунке 7.

Распределение респондентов, %

Низкий Средний Высокий

Рисунок 7 – Динамика изменения уровня осмысленности жизни в экспериментальной и контрольной группах по результатам методики «Тест смысложизненных ориентаций» Дж. Крамбо и Л. Махолика (в адаптации Д.А. Леонтьева)

Figure 7 – Dynamics of Changes in the Level of Meaningfulness of Life in the Experimental and Control Groups Based on the Results of the Method “Test of Life Orientations”

by J. Crambo and L. Maholik (Adapted by D.A. Leontiev)

Методика «Исследование локуса контроля» Дж. Роттера не показала значимых различий: ответы респондентов у всех представленных групп распределились на пограничном уровне. Мы не рассматривали возможные изменения в ответах по этой методике в качестве показателя эффективности, поскольку не ставили цель изменить локус контроля участников. Важно было подчеркнуть лишь то, что профессиональное саморазвитие человека зависит, в большинстве своём, от него самого. Данные показаны на рисунке 8.

Контрольная 2

Экспериментальная 2

Контрольная 1

Экспериментальная 1

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Интернальный ■ Экстернальный

Рисунок 8 – Динамика изменения локуса контроля в экспериментальной и контрольной группах по результатам методики «Исследование локуса контроля» Дж. Роттера, %

Figure 8 – Dynamics of Changes in the Locus of Control in the Experimental and Control Groups Based on the Results of the Methodology “Study of the Locus of Control” by J. Rotter, %

В тесте смысложизненных ориентаций Дж. Крамбо и Л. Махолика (в адаптации Д.А. Леонтьева) ответы респондентов попали в диапазон, соответствующий среднему уровню. Используя математический критерий Манна – Уитни, мы выяснили, что разница ответов в этих параметрах не является статистически значимой.

С помощью точного критерия F- Фишера мы определили, что статистически значимых различий между экспериментальной и контрольной группой при первом и повторном проведении не выявлено. Вместе с тем, в экспериментальной группе критерий Макнемара – Баукера показал статистически значимую разницу в параметре «Тип трудовой мотивации», а критерий Т- Вилкок-сона – в показателе осмысленности жизни.

Можно утверждать, что в экспериментальной группе, как показала повторная диагностика, преобладающий тип трудовой мотивации сменился с инструментального на профессиональный, а также повысился общий показатель осмысленности жизни. Из этого следует, что респонденты из экспериментальной группы стали больше ценить возможности для карьерного роста, повышения своей квалификации и компетенций, а также переобучения и реализации себя в качестве профессионала. Они стали более уверены в том, что сами контролируют свою жизнь, свободны в принятии решений и достижении целей, могут многое из задуманного воплощать в жизнь, вследствие этого готовы быть первыми в своих начинаниях. Но есть и те, кто нацелен лишь на адаптацию к изменяющимся условиям, потому что их в своей жизни всё устраивает. Стоит отметить, однако, что респондентов с подобными мыслями не так много.

Соответственно, можно сделать вывод, что наша программа психологического сопровождения профессионального саморазвития оказалась весьма эффективной, поэтому целесообразны её дальнейшая разработка и масштабирование. Результаты программы доказали, что главным условием продуктивного психологического сопровождения профессионального саморазвития является психологическое просвещение и работа с осознанностью личности. Это подтверждает идеи М.А. Щукиной, которая выделила специфические черты саморазвития: целенаправленность, ориентацию на положительные изменения, опосредованность, субъектный характер изменений (объект и субъект совмещаются в акте развития) и обязательно осознанность (Щукина, 2009). Это означает, что саморазвитие не осуществляется человеком без его осознанного изменения.

Новизна в решении поставленной проблемы заключается в системном рассмотрении существующих стратегий профессионального саморазвития и определении соответствующих условий эффективного психологического сопровождения профессионального саморазвития студентов педагогического вуза.

Таким образом, разработанная программа психологического сопровождения способна помочь студенту в определении подходящей для себя конструктивной стратегии профессионального саморазвития с перспективой наиболее полной реализации себя в качестве компетентного специалиста в педагогической сфере.

Список литературы Условия психологического сопровождения профессионального саморазвития студентов педагогического вуза

- Минюрова С.А. Психологические основания выбора стратегий саморазвития в профессии // Теоретическая и экспериментальная психология. 2009. Т. 2, № 1. С. 26-37. EDN: NDSLLN

- Митина Л.М. Психология личностного и профессионального развития человека в современном социокультурном пространстве // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2015. № 3(15). С. 79-86. EDN: VKXUBJ

- Неволина В.В., Белоновская И.Д. Классификация стратегий профессионального саморазвития студента в медицинском образовании // Современное образование. 2017. № 3. С. 18-27. DOI: 10.25136/2409-8736.2017.3.23917 EDN: ZGVEMV

- Неволина В.В., Белоновская И.Д. Концептуальная модель профессионального саморазвития студента медицинского вуза: монография. М., 2019. 236 с. EDN: TQUQAQ

- Плугина М.И. О концепции психологического сопровождения профессионально-личностного развития преподавателей высшей школы // Известия ТРТУ. 2006. № 1 (56). С. 85-90.

- Сотникова М.С., Десятникова С.А. Стратегии профессионального саморазвития личности на этапе обучения в вузе // Педагогическое образование: вызовы XXI века: мат. XIV Международ. науч.-практ. конф., посвящённой памяти выдающегося учёного - педагога, академика В. А. Сластёнина / отв. ред. Л.С. Подымова. М., 2023. С. 600-607. EDN: MIVBOJ

- Щукина М.А. Саморазвитие личности: история и современное состояние проблемы в отечественной психологии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12: Психология. Социология. Педагогика. 2009. № 1-1. С. 154-164. EDN: KVPXRN

- Яровова Т.В., Белогуров А.Ю. Профессионально-личностное развитие студентов в образовательной среде вуза: методологический аспект // Педагогическое образование и наука. 2019. № 5. С. 89-93. EDN: JOZILC