Усреднение задачи диффузии примеси из водоема в абсолютно твердый пористый грунт

Автор: Гальцева Оксана Александровна

Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu

Рубрика: Математика и механика

Статья в выпуске: 6 (43), 2017 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена рассмотрению начально-краевой задачи для системы уравнений, описывающих движение вязкой несжимаемой жидкости в абсолютно твердой пористой среде. Рассматриваемая система дополняется уравнением диффузии примеси в порах твердого грунта и усложняется наличием уравнения движения в самом водоеме. Плотность примеси зависит от ее концентрации. Выводятся макроскопические аналоги исходных микроскопических уравнений.

Усреднение, система уравнений стокса, диффузия, уравнение конвекции-диффузии, метод асимптотических разложений

Короткий адрес: https://sciup.org/14968936

IDR: 14968936 | УДК: 517.958:531.72, | DOI: 10.15688/mpcm.jvolsu.2017.6.1

Текст научной статьи Усреднение задачи диффузии примеси из водоема в абсолютно твердый пористый грунт

DOI:

Постановка задачи

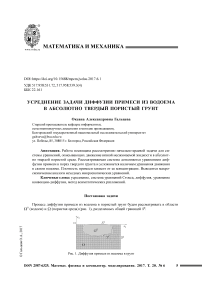

Процесс диффузии примеси из водоема в пористый грунт будем рассматривать в области Q 0 (водоем) и Q (пористая среда) (рис. 1), разделенных общей границей S0 .

*3

Рис. 1. Диффузия примеси из водоема в грунт

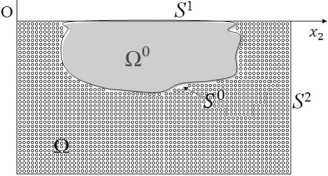

В нашем случае Ω ∈ R 2 есть ограниченная область, образованная с помощью периодического повторения ячейки ε Y , где ε > 0 – малый параметр,

Y =Yf ∪Ys∪γ∪∂Y,Y =(0,1)×(0,1), εY =(0,ε)×(0,ε), где γ = ∂Yf ∩ ∂Ys – липшицева граница между множествами Yf и Ys.

ε

Через Ω f обозначим п е риодическое повторение элементарной ячейки ε Y f , а через Ω s – периодическое повторение ε Y s . Тогда

Ω = Ωεf ∪ Ωsε ∪ Γε, где Γε = ∂Ωεf ∩∂Ωεs, а область Ys окружена областью Yf (рис. 2), то есть Y s ∩ ∂Y = ∅.

Рис. 2. Элементарная ячейка

Движение примеси в Ω 0 при t > 0 описывается стационарной системой уравнения:

∇⋅ P f +ρ ( c ε ) e =0, P f = αµ D ( x , v ) - p I ,

∇⋅ v = 0,

∂ c

+ v ⋅ ∇ c = λ Δ c ,

∂ t D ,

где ρ ( c ε ) = ρ f + δ c ( x , t ); δ – положительная постоянная; ρ f – безразмерная плотность жидкости, соотнесенная к плотности воды ρ 0; αµ – коэффициент вязкости; D ( x , v ) – тензор напряжений; p – давление; I – единичная матрица; c ( x , t ) – концентрация примеси; e – единичный вектор силы тяжести; λ D – коэффициент диффузии; αµ – коэффициент вязкости примеси v ( x , t ) =( v 1( x , t ), v 2( x , t )) .

Движение примеси в пористой среде Ω описывается уравнением неразрывности (2), уравнением баланса

∇⋅ P +ρ ( c ε )e=0, P = χ ε αµ D ( x , v ε ) - p I ,

и уравнением диффузии примеси

ε

∂ c + v ε ⋅∇ c ε = λ Δ c ε ,

∂ t D ,

где ρ ( c ε )= χε ( ρ f + δ c ε ( x , t )).

На общей границе S 0 = ∂Ω ∩ ∂Ω 0 при t > 0 выполняются условия непрерывности

lim v ( x , t ) = lim v ε ( x , t ),

x → x0 x ∈ Ω 0

0 x→x x∈Ω

lim P f ( x , t ) ⋅ n ( x 0 )= lim P ( x , t ) ⋅ n ( x 0 ), x → x 0 x → x 0

x ∈ Ω 0

x ∈ Ω

где n ( x 0 ) есть вектор нормали к границе S 0 в x 0 ∈ S 0 .

Задача замыкается граничным условием Неймана на S 1 внешней границы области Q = Ω 0 ∪ S 0 ∪ Ω при t > 0

Pf(x,t)⋅n=-p0(x,t)n, граничными условиями vε(x,t)=0,x∈S2 =S\S1,x∈Γε,t>0,(9)

∇cε(x,t)⋅n(x) =0,x∈S2 =S\S1,x∈Γε,t>0,(10)

и начальным условием

c(x,0) = c0(x), x ∈ Ω0 ∪S0.

В (1)–(11) характеристическая функция χ ε ( x ) области Ω ε f задается выражением

x

χε(x) =ς(x)χ( ), ε где ς(x) – характеристическая функция водоема; χ(y) – характеристическая функция ячейки Yf в единичном квадрате Y.

И пусть

α µ lim αµ ( ε ) = µ 0 , lim µ = µ 1 . ε→ 0 ε→ 0 ε

Целью данной работы является получение усредненных аналогов уравнений задачи (1)– (10) для случая, когда µ 0 = 0 и 0 < µ 1< ∞ . Для этого перейдем к пределу при ε → 0 .

Предположим, что S 1 – часть оси { x 3 = 0}, e = – e 3, и, что область Q – подмножество полупространства { x 3< 0}. Более того, предположим, что S 2 – это гладкая поверхность и в некоторой малой окрестности плоскости { x 3 = 0} определяется как Ф( x 1, x 2) = 0.

Функцию p 0 также положим гладкой:

(| ∇ p 0 ( x , t )| 2 + | ∇ ( ∂ p 0 )( x , t )| 2 ) dxdt = P 2< ∞.

QT ∂ t

Определение 1. Тройка функций {vε,cε,pε} такая, что cε ∈L2(Ωεf)∩W21,0(Ωεf), pε∈L∞(QT),vε,D(x,vε), (ζ+(1-ζ)χεf)D(x,vε)∈L2(QT), называется обобщенным решением задачи (1)–(10), если она удовлетворяет условию неразрывности (1) почти всюду в QT = Q× (0,T), граничным условиям (9), (10), начальному условию (11) и интегральному тождеству

(( ζ P f + (1 -ζ ) P ): D ( x , ϕ ) + ∇⋅ ( ϕ p 0 ) - ~ ρ ( c ε ) e ⋅ ϕ ) dxdt =0 (12)

QT для любых соленоидальных ϕ(x, t) = 0 при ST2 и тождеству

( 7 I c е—

J o -U f ^ d t

—

„ , Sw Е „„„),, r

Vc--у — aoVc -Vv Idxdt = — Ec0 (x)v(x,0)dx d t J Jnf 0

для произвольной гладкой функции у ( x , t ) = 0 при t = T .

В тождестве (12) ~( c Е ) = ( Z + (1 — Z )) P f , а Z = Z ( x ) есть характеристическая функция области Q 0 в Q .

Теорема 1. Функции { v Е , p Е , c Е } являются обобщенным решением задачи (4), (5), (9)(11), если справедливы оценки:

0 < cЕ (x, t) < 1, x eQf, t >0,

JoTJ^ IVcЕ |2 n где C - не зависящая от e константа. Теорема 2. Пусть обобщенным решением задачи (2)-(11) являются функции {vЕ,pЕ,cЕ}, тогда I) при Е ^ 0 существует такая подпоследовательность, что: 1) {vЕ} сходится слабо к v в L2((0, T); L2(Q)); 2) {V - vЕ} сходится слабо к V - v = в L2((0,T); L2(Q)); 3) {pЕ} сходится слабо кp в L2((0,T);L2(Q)); 4) {cЕ} сходится слабо к c в L2((0,T); W2(Q)) и сильно в L2((0, T);L2(Q)) к функции c; II) функции {v, p,c} являются обобщенным решением следующей «усредненной» задачи v =-L B(— 1Vp + P( c )e), щ m V-v = 0, P( c ) = (p f +5 c), m^c + v -Vc = aDV- (B(c)Vc) dt для скорости v, давления p и концентрации примеси c в области П и П0 при t > 0, дополненной граничными условиями v(x,t)=0, на S2 и начальным условием |c =0, dn c (x,0) = c 0 (x), x e Q. В (17)–(23) m = III) предельное давлениеp жидкости в области Q0 совпадает при t > 0 с гидростатическим давлением p(x, t) = p0(t)-ρfx3≡ p0(x,t). (24) Доказательство теоремы 1 рассматривается в [1, с. 118]. Доказательство теоремы 2. Доказательство сильной сходимости функций cεв L2((0, T); L2 (Q)) следует из оценок (14), (15), уравнения диффузии (13), леммы о компактности [3; 4] и свойств соответствующих продолжений [2]. Слабая сходимость {pε}, {vε} и {∇⋅vε} следует из оценки (16). Так как усреднение модели диффузии примеси из водоема в абсолютно твердый пористый грунт на текущий момент является задачей нерешенной, проведем формальное усреднение. Для этого представим x vε = V(x, ,t)+..., ε cε =c(x,t)+εC(x,x,t)+Κ , ε pε = P(x, x,t) +..., ε где V есть 1-периодическая функция по аргументу y = x/ε. При выводе усредненных уравнений воспользуемся предельным свойством интеграла ∫Ω ϕ (x, x,t)dxdt → ∫ (∫ ϕ (x, y,t)dy)dxdt для гладкой 1-периодической по y функции ϕ(x, y). Переходя к пределу при (1-χε)pε = 0, для любой гладкой 1-периодической по y функции σ получим lim∫ (1-χε)pεσdxdt= ε→0 ΩT =lim (1-χ(x))(P(x, x,t) +Κ)σ(x, x,t)dxdt= ε→0 ΩT ε ε ε =∫ ∫ (1-χ(y))(P(x,y,t)σ(x,y,t)dydxdt=0. ΩT Y Перепишем P(x, y, t) в виде P(x,y,t) =P0(x,t)χ(y). Тогда p(x,t)=〈P〉Y = χ(y)P0(x,t)dy=mP0(x,t), Y откуда P(x, y, t) =1/mχ(y) p(x,t). Определим вектор-функцию ϕ = h(x, t)ϕ0(x/ε), равную нулю на границе S и ∇y⋅ϕ0=0. Подставим v ε, pε в исходное уравнение и распишем каждое слагаемое, где D(x,vε)=D(x,V(x,x,t))+1D(y,V(x,x,t))+..., εεε а D(x, ϕ) имеет вид D(x,ϕ)= 1(∇h(x,t)⊗ϕ0(x)+ϕ0(x)⊗∇h(x,t))+ 1h(x,t)D(y,ϕ0(x)). 2 εε εε Первое слагаемое примет вид а.. lim I Xе -^е 2 D( x ,vE): D( x, Ф) dxdt = е—0 *Ttе = lim I" x(x)"' efD(x,V(x,x,t)) +1D(y,V(x,x,t)) +J: e—0 jtt e e V e e e : (1(V h (x, t) ® ф0 (x) + ф0 (x) ® V h (x, t)) + 1h (x, t )D( y, Ф0 (x))) dxdt = 2 εε εε = Ho jTr h(x, t )(JYX(y)D( У, V(x y, t)):D( y, фо(у)) dy dxdt, так как α lim χ(x) μ ε2D(x,V(x,t)) : e^0 jtt e e : (1 (V h (x, t) ® Ф0 (x) + Ф0 (x) ® V h (x, t)) + 1 h (x, t )D( y, Ф0 (x))) dxdt = 0, 2 εε εε α limj X(-)^-e2Dl y,V(x,-,t) I: e ,0 jtt e e e V : 11 (Vh(x, t) ® ф0 (x) + ф0 (x) ® Vh(x, t)) Idxdt = 0, V 2 e e lim I" X(x) ^e2 D(У, V(x,x, t)): |1 h(x, t)D(У, Ф0(x)) |dxdt = e^0 ttt e e e e V ee T = Ho J h(x, t)(JYX(У)D(У,V(x, y, t)):D(y, Фо (y))dydxdt. Второе слагаемое при е — 0 будет lim I XеPе(Vh-Фо)dxdt = E,0 ^TT = J JYx(y)P(x y, t)(Vh(x t) • Ф0 (y))dydxdt. Третье слагаемое при е — 0 limJtxEp(c)e-ф0dxdt = Jo JyX(y)h(x,t)p(c(x,t))e(x,t)-Ф0<у)dydxdt. (31) E ,0 T TaT T*Y Собрав все слагаемые вместе, получим JTr(JYH0h(x, t )X(y)D(У, V (x y, t)): D(У, Ф0 (y)) dy + + JY x(y) P (x, y, t )V h (x, t) • Ф0<у) dy) dxdt = = JTh(x t)(JYx(y)p(c(x t))e(x t) •Ф0(У)dy)dxdt. (32) Перепишем (32) в виде Joh(x t)X(y)(H0D(У,V(x y, t)): D(У, Ф0 (y))+ T t + — Vp (x, t) • Ф0 (y) - p(c (x, t ))e(x, t) • Ф0 (y)) dxdt = 0. (33) m Реинтегрируя (33), получим ^oV y • (D(y, V) - -1 Vp + p(c)e) = VyQ, y e Yf. (34) m Слагаемое VyQ(x, y, t) в (34) возникает из-за ортогональности соленоидальных функций ф1 в L2(Yf) = множеству V yQ скалярных функций Q. Теперь перейдем к пределу в уравнении неразрывности JndivvEndxdt = £ div(vEn)dxdt—£ vE-Vndxdt = = I" I" (vE- n)ndоdt - I" vE-Vndxdt = 0, (35) J0 SSufE JQT для произвольной гладкой функции η = η(x, t). Подставив выражение для vε в (35), получим JT ф, V(x, y, t) dy^ - V n(x, t) dxdt = 0. Реинтегрируя (36), получим макроскопическое уравнение неразрывности V- v = 0, x eOT. (37) Проведя аналогичные рассуждения для пробной функции η= εh(x,t)η0(x/ε), получим V y - V = 0, y e Yf.. где Будем искать решение задачи (37), (38) в виде V = Vy(,)zi, Q = ^Q(i)zi, i =1 i =1 z = — (-—Vp + p( c )e), μ0m а функции Q(i), V(i)являются решениями следующих периодических задач: AyV<-) -VQ(i)= -ei, y e Yf, V- V(i)= 0, y e Yf, V(i) = 0, y e y. Тогда 22 2 V = ^V(i)zi = ^V(i)(ez - z) = ^(V(i)® ei)z, i=1 i=1 i=1 учитывая, что v = <V>Yf = <^(V(i) ® e,))y z i =1 f = B(f) (—(- -1 Vp + p( c )e) I IH0 m J где B=〈∑(V(i) ⊗ei)〉Y . i=1 Существование единственности решения задачи (39) и свойства матрицы B=∑(∫YV(i)(y)dy)⊗ei=∑〈V(i)〉Yf ⊗ei(42) i=1 f i=1 следует из энергетического равенства ∫ ∇V(i):∇V(j)dy=∫ ei⋅V(j)dy. Yf Yf Лемма 1.3. Матрица B симметричная положительно определенная. Доказательство. Пусть пороговое пространство связное и ζ=(ζ1,ζ2),η=(η1,η2)∈R2, 22 zζ=∑ζiV(i),zη=∑ηiV(i). i=1 i=1 Тогда (42) и (43) дает нам (Bζ)⋅η=〈zζ〉Yf ⋅η, 〈zζ〉Yf ⋅η=〈∇zζ :∇zη〉Yf, или (Bζ)⋅η=〈∇zζ:∇zη〉Yf,или (Bfζ)⋅ζ=〈∇zζ:∇zη〉Yf >0. В противном случае мы имели бы равенство ∇zζ = 0, или zζ = A⋅ y + ζ0, где A есть постоянная матрица, а ζ0 – постоянный вектор. Если принять во внимание усредненные граничные условия на γ для V (i), сделаем вывод, что zζ = 0 . Это отношение означает, что ∑ζiV(i)(y) =0,|ζ1 |2+|ζ2|2>0, i=1 а это невозможно, так как V(i), i = 1,2 есть линейная независимая функция. Аналогично проведем усреднение конвективного уравнения диффузии (5). Проинтегрируем и умножим уравнение на произвольную гладкую функцию ξ = 0 при t = T χε(cε∂ξ-∇cε⋅∂wεξ-αD∇cε⋅ξ)dxdt=- εχεc0ξ|t=0dx. ΩT ∂t ∂t Проинтегрировав (41), выведем макроскопическое уравнение для концентрации ∂c m +v⋅(m∇c+〈∇yC〉Y )= αD∇ ⋅(m∇xc+ 〈∇yC〉Y ) ∂t ff с соответствующим граничным и начальным условием ∂c =0, x∈S, c(x,0) =mc0(x). ∂n Далее, взяв в качестве пробной функции в (5) функцию вида ξ = εξ0(x,t)ξ1(x/ε), проведем аналогичные рассуждения lim L XEcE Цdxdt = lim L X(x)(c(x, t)+ e^o JQt dt e^oJQt E + eC (x,x, t) +K )-e ^(x, t )Уx) dxdt = 0, E dtE lim [ XEVcE• vE^dxdt = lim f x(x)(VxC(x, t) + eVyC(x,x, t) + E^o JQT E >o JQT EE + V yC (x, x, t ))(v(x, t) + eV(x, x, t) +K) • E^o (x, t )^1 (x) dxdt=o, εεε lim f ad xEVce •V^dxdt = E^o *^QT г X = fэ ad x(-)(VxC(x,t) + VyC(: J я T e xx x-,t) + eVxC(x-,t)) X ε ε X X X (eV^x, t M1( -) + ^(x t )V y ^( -)) dxdt = εε x = L I LadХ(У)(vxc(x,t)+ vyC(x,У,t)) -VySiHdy L(x, t)dxdt, Q-r YY Tε lim εχεc0ξ |t=0 dx=lim εχ(x)c0(x)εξ0(x,0)ξ1(y)dx. E >D JQ E^0 JQ E После реинтегрирования получим микроскопическое уравнение переноса концентрации Vy • (VxC + VyC) = o, y e Yf. (5o) Таким образом, m V c + (V yC) Yf = B(c )V c = к mI + <^(VyC(i)(y)>Yf ®ei) Vc =f i =1 и B(c) = mI + (^(vyC(i)(y))Yf ®ei) = mI + Bo. i=1 f Усредненное конвективное уравнение примет вид m — + B(c) v •Vc = V- (a D B(c )V c). (52) Предельное давление p жидкости в области Qo совпадает при t > o с гидростатическим давлением (24).

Список литературы Усреднение задачи диффузии примеси из водоема в абсолютно твердый пористый грунт

- Корректная разрешимость задачи о нелинейной диффузии в несжимаемой пороупругой среде на микроскопическом уровне/А. М. Мейрманов, Р. Н. Зимин, О. А. Гальцева, О. В. Гальцев//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Математика. Физика. -2012. -№ 5 (124), вып. 26. -С. 116-128.