Уссурийская черепаха - памятник чжурчжэньской культуры XIII века

Автор: Артемьева Н.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье подробно рассматриваются история изучения каменной черепахи, которая была обнаружена в 1864 г. недалеко от территории Южно-Уссурийского городища в Приморском крае горным инженером И. Лопатиным, а также освещаются события, связанные с появлением этого памятника. Материалами исследования послужили неопубликованные дневники Ф. Ф. Буссе, проводившего раскопки скульптуры (1885 г.), кургана под ней и еще шести объектов. Эти источники позволили сделать вывод о том, что на месте курганов, располагавшихся рядом с черепахой, находилось чжурчжэньское родовое кладбище XIII в. Изваяния черепах со стелой на спине устанавливались на чжурчжэньских родовых кладбищах рядом с могилами знатных лиц и назывались «стелами на пути духа». На стеле и навершии не было надписи, а в кургане, раскопанном рядом, - каменного склепа. Возможно, это объясняется тем, что мавзолей был приготовлен для человека, который погиб далеко от этого места. На основе дневников Ф.Ф. Буссе и новых археологических материалов выдвинуто предположение о связи могильного комплекса, включавшего каменное изваяние черепахи, с ключевой исторической фигурой региона - Пусянем Ваньну, который создал чжурчжэньское государство Восточное Ся.

Чжурчжэни, пусянь ваньну, могильный комплекс, каменная черепаха, империя цзинь, государство восточное ся, дальний восток

Короткий адрес: https://sciup.org/145145973

IDR: 145145973 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.4.099-104

Текст научной статьи Уссурийская черепаха - памятник чжурчжэньской культуры XIII века

В 2019 г. исполнилось 155 лет со времени первой публикации сведений о каменной черепахе – уникальном объекте культурного наследия XIII в., найденном на территории будущего с. Никольского (ныне г. Уссурийск) в Приморском крае. Памятник был обнаружен горным инженером И.А. Лопатиным в 1864 г. [Лопатин, 1864].

Археология, этнография и антропология Евразии Том 47, № 4, 2019 © Артемьева Н.Г., 2019

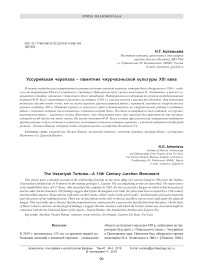

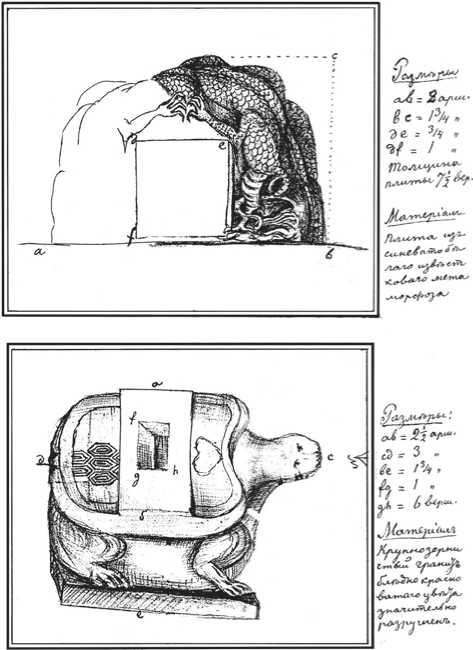

В работе «Некоторые сведения о 49 древних урочищах в Амурской стране» он привел зарисовки черепахи, плиты, барельефа с изображением двух драконов и информацию об их месте нахождения – «к северу от земляного укрепления» [1869, с. 5], а также подробные рисунки изваяний с размерами, указав, что черепаха со стелой на спине сделана из крупнозернистого бледно-красного гранита, а плита и барельеф – из метаморфического синевато-белого известняка [Там же, с. 6].

В XIX в. в г. Уссурийске были обнаружены две каменные черепахи (в т.ч. публикуемая)* и несколько каменных скульптур воинов, чиновников, львов, баранов, сопровождавших захоронения знатных людей. С момента открытия этих изваяний сведения о них очень запутаны, ошибочные данные переходят из издания в издание [Буссе, Кропоткин, 1908; Дряхлов, Романов, Чаленко, 2006], несмотря на то, что учеными опубликованы точные описания памятников [Окладников, 1959; Окладников, Деревянко, 1973; Забелина, 1960; Ларичев, 1966; Воробьев, 1975, 1983]. Задачи данного исследования – представить информацию об уссурийской черепахе из всех известных источников, а также попытаться связать данный могильный комплекс с именем Пусяня Ваньну, который правил на территории Приморья в XIII в. В научный оборот вводятся сведения из дневников Ф.Ф. Буссе о раскопках кургана под фигурой черепахи в 1885 г. и о кургане № 2 около черепахи, раскопанном в 1889 г. [1885а, б; 1889].

История открытия и исследования уссурийской каменной черепахи

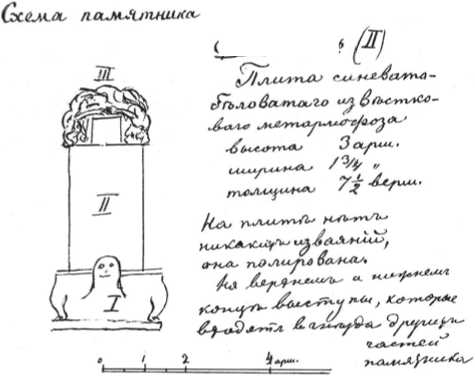

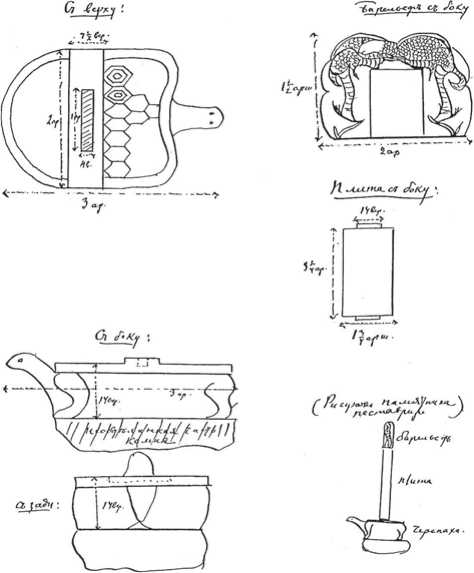

Каменная черепаха, которой по священа настоящая статья, представляет собой скульптуру пресмыкающегося, стоящую на постаменте высотой ок. 15 см из розового гранита (рис. 1). Длина тела животного 224 см, максимальная ширина 144 см, высота 65 см, вес не менее 6 т (400 пудов) [Буссе, 1885а] (рис. 2–4). Пресмыкающееся изображено очень реалистично, с вытянутой вперед и приподнятой вверх головой на мощной шее. Создается впечатление, что тело черепахи слегка придавлено стелой, которая вставлена в отверстие размерами 75 × 32 см, глубиной 20 см в спине в центральной части панциря (рис. 5). Хотя тело черепахи выглядит сдавленным, заметно, что конечности согнуты в упоре, а лапы напряжены, сопротивляются тяжести. Спину черепахи защищает панцирь, на котором выбиты шестиугольники в виде симметричных роговых щитков, имитирующих концентрические годовые кольца. В задней части изваяния из-под панциря выступает хвост. Хорошо проработаны все детали скуль- птуры. Голова округло-вытянутой формы, в верхней ее части выгравированы глаза, «смотрящие» в небо. Ноздри отмечены двумя углублениями-отверстиями, рот передан проработанным полуовалом. На лбу черепахи имеется углубление – урна – третий глаз, который символизирует духовную сущность.

И.А. Лопатин указывал, что никаких надписей на стеле и ее навершии с драконами не обнаружено. Согласно данным Ф.Ф. Буссе, под фундаментом церкви лежала большая каменная плита, составлявшая, по словам строивших церковь крестьян, вертикальную часть памятника, основанием которого служила черепаха [1889, л. 5]. Об этой плите позже упоминал А.З. Федоров: она располагалась под колокольней старой деревянной церкви, но при перемещении последней в с. Ново-Никольское в 1914 г. о. Павел (Мичурин) нашел плиту и заложил ее в паперть вновь выстроенной каменной церкви, где она была прекрасна видна. А.З. Федоров осмотрел эту плиту, когда она была вынута из-под колокольни, и не заметил на ней никаких надписей. Отсутствие надписей подтвердил и о. Павел [Федоров, 1916, с. 19].

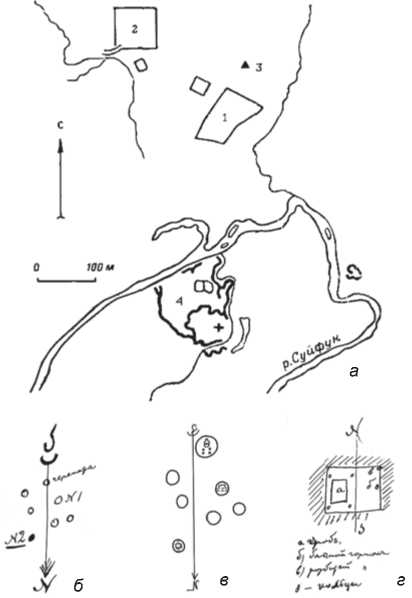

Изваяние черепахи было обнаружено на территории к северо-западу от древнего укрепления (Южно-Уссурийское городище) (рис. 6, а ), на холме диаметром более 10 м и высотой 1,5 м, который находился с южной стороны от группы из шести курганов (рис. 6, б , в ). Головой животное обращено к югу, т.е. курганы располагались за черепахой. Изваяние было установлено не в центре кургана, а ближе к его южному краю [Буссе, 1885а, л. 76]. Во время осмотра Ф.Ф. Буссе задняя часть скульптуры, ориентированная на север, и участок спины находились под землей. С северной стороны от фигуры были видны два углубления – следы подкопа, через который грабители пытались проникнуть в курган под черепахой; из-за него каменное изваяние просело. В дневнике Ф.Ф. Буссе указал, что черепаха находится на южном краю кургана диаметром 7 саж., высотой 5 футов*, а в приложенном схематическом чертеже привел все данные ее измерений [1885а, л. 76–77].

В 1885 г. Ф.Ф. Буссе и В.Ф. Михайловский ввиду угрозы уничтожения холма, на котором стояла черепаха, перевезли изваяние в общественный сад с. Никольского. Ф.Ф. Буссе подробно описал процесс раскопок и транспортировки фигуры [1885б, л. 71–74]. Им была использована методика раскопок траншеями и прослежена стратиграфия кургана: нетолстый дерн, затем глина, на глубине 30 см – куски черной черепицы, мощность слоя из таких фрагментов в западной зоне насыпи доходила до 120 см. Материк представлял собой желтую глину, из которой была сооружена правильной полусферической формы насыпь, по краю (кроме южной стороны) обложенная половинками кирпича. Собранный материал включал в основном фрагменты

Рис. 1. Изваяние уссурийской каменной черепахи. Фото автора .

(^кЭках таити

Рис. 3. Схема памятника, составленная Ф.Ф. Буссе [1885а].

Рис. 2. Зарисовки черепахи, стелы и навершия, сделанные И.А. Лопатиным в 1864 г. [Лопатин, 1869].

черепицы, а также обломки концевых дисков с изображениями цветов и драконов, гвозди, наконечник стрелы. С северной стороны за изваянием был обнаружен плоский обтесанный камень размерами 60 × 50 × 23 см.

Следует отметить продуманность методики раскопок и инженерного решения задачи по перевозке монумента – под него необходимо было подвести сани. Для этой цели ниже основания скульптуры с двух сторон (восточной и западной) прорыли две траншеи на глубину 2 фута*. Затем под фигуру подвели подпирающие бревна, выбрав 2/3 земли, и только после этого подтянули сани из пяти бревен. Силами 40 крестьян черепаха была установлена на сани, запряженные 11 парами быков. Работы по изучению кургана под черепахой прекратились

Рис. 4. Схема уссурийской черепахи с размерами, составленная Ф.Ф. Буссе [1885а].

Рис. 5 . Рисунки навершия и черепахи, сделанные И.А. Лопатиным в 1868 г. [Буссе, 1885а].

с наступлением в конце октября морозов. Продолжить раскопки поручили В.Ф. Михайловскому, но он, обремененный другими делами, не смог приступить к ним.

Исследование кургана было продолжено под руководством Ф.Ф. Буссе только в 1889 г. Работы возобновились из-за строительства в непосредственной близости от археологического объекта крестьянских усадеб и установки в 20 м к востоку от него креста, обозначающего место будущей церкви. Их целью было обнаружение под курганом захоронения в склепе. Для этого под черепахой вырыли колодец размерами 1,8 × 2,7 м, глубиной до 1,2 м. По предположению Ф.Ф. Буссе, на вершине кургана стояла кумирня под черепичной крышей с глиняными украшениями, в которой находилась черепаха. Курган, судя по многочисленным фрагментам черепицы во всей его толще, был возведен на месте разрушенного жилища [Буссе, 1889, л. 74–76]. В докладе о раскопках, прочитанном Ф.Ф. Буссе на заседании Общества изучения Амурского края, отмечалось, что в кургане не было склепа или могилы. Курган правильной полусферической формы сооружен из местной желтоватой глины. Несколько южнее центра установлена черепаха без фундамента, а позади нее – небольшая кумирня на самостоятельных столбах [Там же, л. 13–14].

Согласно описанию раскопок, черепаха была установлена на платформе диаметром ок. 10 м, высотой ок. 1 м. С южной стороны от платформы тянулась дорожка площадью 2,5 м2 из семи кирпичей, уложенных широкой стороной в один ряд. Вдоль других сторон платформы тянулся «пояс» из половинок серого кирпича. Головой черепаха была обращена на юг. Над ней была сооружена черепичная крыша, украшенная барельефами рогатых драконов и концевыми дисками с растительным орнаментом. Крышу поддерживали деревянные колонны, которые опирались на четыре каменных базы. Это сооружение площадью ок. 5 м2 (2,25 × 2,25 м) и высотой предположительно 4 м по архитектуре напоминало, вероятно, пагоду или открытый павильон.

Рядом с черепахой находило сь ше сть курганов (рис. 6, б, в ). Ф.Ф. Буссе провел через холм с черепахой линию север – юг, условно разделив курганы на две группы – западную и восточную. Курганы западной группы, почти соприкасавшиеся друг с другом, составляли треугольник. Курганы восточной группы (ее назвали группой черепахи) располагались меридионально. Северный курган (№ 2) этой группы со сле-

Рис. 6. План расположения древних укреплений и гробниц в окрестностях г. Уссурийска: 1 – Южно-Уссурийское городище, 2 – Западно-Уссурийское городище, 3 – местонахождение Уссурийской черепахи, 4 – Краснояровское городище [Буссе, Кропоткин, 1908] ( а ); схемы расположения курганов около уссурийской черепахи [Буссе, 1889, 1893] ( б , в ); схема кург. № 2 [Буссе, 1889] ( г ).

дами кремации был раскопан Ф.Ф. Буссе в 1889 г. Он находился в 40 м от изваяния. В плане курган представлял собой круглую насыпь диаметром чуть более 8 м, высотой ок. 1 м. На глубине 60 см от его дневной поверхности обнаружена могильная яма квадратной формы размерами 2,25 × 2,0 м, глубиной 1,05 м, обложенная по краям деревом, остатки которого прослежены по черной полосе. Дно ямы покрывал слой серой глины мощностью до 10 см. На глубине 63 см внутри ямы, в 30 см от западной стенки, найден деревянный ящик-гроб размерами 62 × 34 см (см. рис. 6, г ). Ящик не имел крышки. Он сделан из неоструганных колотых досок (дранка), которые с двух сторон были обмазаны земляной массой. По углам доски не скреплены. Скорее всего, ими были обшиты стенки ямы, которая использовалась как гроб или урна. В докладе Ф.Ф. Буссе отмечал: «Как дно, так и стенки ящика были покрыты 5 см слоем черной замазки, аналогичной по составу той, что была обнаружена в могильной яме. Причем этим же слоем была заполнено все пространство ящика. Очень похоже, что этим слоем была засыпана вся могильная яма после помещения в нее остатков умершего. В слое было найдено большое количество золотистых блесток. Внутри гроба, в верхней части, находилось большое количество древесного угля с глиной. Возможно, это были остатки крышки гроба. Ниже находились фрагменты человеческих костей со следами пребывания в огне вместе с черной жирной замазкой (остатки кремации). С внешней стороны ящика по углам были обнаружены железные скобы с кольцами. При разборке могильной ямы были найдены железные гвозди. На дне ямы, у середины восточной стены, была обнаружена серая керамическая ваза грушевидной формы высотой около 23 см, заполненная черной замазкой (горелый костный тлен) с мелкими обломками костей. В северовосточном углу была найдена такая же ваза, с аналогичным содержанием, но, видимо, разбитая во время погребения. Между этими вазами находились комья горелого костного тлена, который, возможно, в них не поместился. Дно могильной ямы состояло из слоя серой глины толщиной 10–12 см» [1893, л. 17].

Особенности данного захоронения позволяют полагать, что тело покойного сожгли в другом месте. Затем прах поместили в деревянную урну и опустили в могильную яму. Рядом поставили керамические урны с прахом еще двух умерших. Далее все это засыпали остатками кремации, которые не поместились в урны, до уровня верхней части могильной ямы. После был насыпан могильный холм.

Два остальных кургана черепаховой группы были раскопаны в 1889 г. В.У. Ульяницким. К огромному сожалению, он, несмотря на данное письменное обещание Ф.Ф. Буссе, не представил журнал работ и коллекцию найденных древностей. Ф.Ф. Буссе в своих воспоминаниях о проведенных В. Ульяницким раскоп- ках ближайшего к черепахе кургана и территории к западу от нее писал: «Он заложил глубокую траншею с W на O и на глубине около фута ниже уровня окрестности обнаружил доску и под ней комья жирной черной замазки, тождественной той, которая мною найдена в другом кургане. Дальнейшие раскопки к югу и северу в уровень с доскою и глубже нее, насколько я помню, не обнаружили никаких остатков древности. Что касается других курганов, то я не имею никаких сведений о результатах Ульяницкого» [1893, л. 17]. Из этого описания следует, что в кургане находилась деревянная урна, в которую после кремации были помещены остатки человеческого скелета.

Записи о раскопках Ф.Ф. Буссе и зарисовки И.А. Лопатина позволяют сделать вывод, что на месте курганов находилось чжурчжэньское родовое кладбище с погребением знатного лица. От могилы последнего всегда должна была отходить «дорога духов», оформленная каменными статуями людей и животных. В Китае с древних времен родовые кладбища начинались со строительства «дороги духов» [Линь Юнь, 1992, с. 34]. Стела на черепахе устанавливалась на «пути духа», т.е. на другом конце дороги.

Исторический контекст находки

Стилистика изображения каменной черепахи и на-вершия на ее стеле не оставляет сомнений в том, что фигуры были изготовлены в XIII в. Этот вывод подтверждает и китайский исследователь Линь Юнь. Он обращает внимание на то, что у всех ранних изваяний черепах (например, около могилы Лю Сюй династии Северная Вэй) лапы расположены параллельно земле, а у цзиньских они будто упираются передней частью в постамент. Панцирные пластины у ранних цзинь-ских черепах изображаются в виде вытянутых шестигранников, размещенных длинной стороной поперек панциря, а у уссурийской – вдоль туловища животного. Различия наблюдаются и в форме навершия стелы. Так, навершия, датированные XII в., имеют форму пятигранных скипетров – дощечек с закругленным концом, а навершие, обнаруженное около уссурийской черепахи, прямоугольное [Линь Юнь, 1992, с. 40].

На стеле и навершии уссурийской черепахи, как отмечают все исследователи, не было надписей. Это можно объяснить тем, что родовой мавзолей готовился заранее, но человек, для кого он предназначался, так и не был в нем погребен. Согласно письменным источникам XIII в., ключевой исторической фигурой на данной территории был Пусянь Ваньну – основатель чжурчжэнь-ского государства Восточное Ся (1215–1233). Сегодня достоверно известно, что Верхняя столица этого государства – г. Кайюань – находилась в границах Краснояров-ского городища [Артемьева, 2008]. Первые упоминания о Пусяне Ваньну в исторических хрониках появляются в связи с событиями 1215 г. Будучи в то время командующим цзиньскими войсками в Ляодуне и опасаясь захвата империи монголами, Пусянь Ваньну отделился от Цзинь, объявил себя правителем нового государства Да Чжэнь (Великое Чжэнь) и принял девиз правления Тяньтай (Небесное спокойствие). Эти исторические события сыграли большую роль как в судьбе чжурчжэнь-ского этноса, так и в политической и экономической жизни на территории Приморья. В начальный период существования государства Великое Чжэнь резиденция Пусяня Ваньну располагалась в г. Ляоянфу – Восточной столице Цзинь. Внешняя политика Ваньну была направлена на сохранение независимости от монголов. Его походы в соседние округа и области не приносили побед. В 1214 г., воспользовавшись отсутствием Вань-ну, правитель киданьского государства Восточное Ляо Елюй Люгэ при поддержке монголов захватил Восточную столицу, забрал в плен его жену и родственников. Оказавшийся во вражеском окружении Ваньну со своим 100-тысячным войском совершил переход на восток в губ. Хэлань, а в дальнейшем – на северо-восток в Приморье. Именно в этих местах он создал государство Дун Ся (Восточное Ся) и объявил себя его правителем. Чтобы сохранить спокойствие на границах государства и выиграть время для подготовки к войне, Пусянь Вань-ну номинально выразил покорность монголам и послал к Чингисхану своего сына Тегэ. Восточное Ся наладило отношения с Корё. Благодаря тонкой дипломатической игре Пусяня Ваньну государство Восточное Ся просуществовало до 1233 г. В тот год монгольские войска, пройдя через территорию государства Корё, захватили Южную столицу Восточного Ся, где в это время находился Пусянь Ваньну. В 1233 г. Ваньну был схвачен, монгольские войска отошли, оставив в Восточном Ся 100 с лишним всадников [Ван Шэньжун, Чжао Минци, 1990; Чжэн Мин, 1985; Ивлиев, 1990, 1993]. Какая-либо информация о месте и обстоятельствах захоронения Пусяня Ваньну отсутствует. Сохранились сведения лишь о том, что в 1233 г. правителя государства Восточного Ся пленили юаньские войска в Южной столице (городище Чэнцзышань) [Чжао Минци, 1986]. Возможно, этим объясняется отсутствие могилы с каменным гробом в кургане рядом с черепахой и каких-либо надписей на стеле.

Список литературы Уссурийская черепаха - памятник чжурчжэньской культуры XIII века

- Артемьева Н.Г. Кайюань – Верхняя столица чжурчжэньского государства Восточного Ся (1215–1233 гг.) // Столетие великого АПЭ: К юбилею академика Алексея Павловича Окладникова. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 2008. – С. 291–305. – (Тихоокеанская археология; вып. 16).

- Буссе Ф.Ф. Описание черепахи в с. Никольском, перевезенной в общественный сад 31 октября 1885 г. (а) // Архив Примор. фил. Геогр. об-ва. Ф. 13. Оп. 6. Д. 16.

- Буссе Ф.Ф. Журналы раскопки кургана под черепахою в селении Никольском, в 1885 году (б) // Архив Примор. фил. Геогр. об-ва. Ф. 13. Оп. 6. Д. 16..

- Буссе Ф.Ф. Дневники раскопки кургана в группе черепахи № 2 в 1889 году // Архив Примор. фил. Геогр. об-ва. Ф. 13. Оп. 6. Д. 16.

- Буссе Ф.Ф. Рукопись доклада, прочитанного в ОИАК 10. 17/XII 1893 // Архив Примор. фил. Геогр. об-ва. Ф. 13. Оп. 6. Д. 16.

- Буссе Ф.Ф., Кропоткин А.Л. Остатки древностей в Приморском крае // Зап. Об-ва изучения Амурского края. – Владивосток, 1908. – Т. XII. – С. 1–66.

- Ван Шэньжун, Чжао Минци. Дунся ши (История Восточного Ся). – Тяньцзинь: Тяньцзинь гуцзи чубаньшэ, 1990. – 304 с. (на кит. яз.).

- Воробьев М.В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. – 1234 г.): Исторический очерк. – М.: Наука, 1975. – 448 с.

- Воробьев М.В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь (X в. – 1234 г.). – М.: Наука,1983. – 368 с.

- Дряхлов А.Г., Романов Ю.А., Чаленко Н.Н. Культурно-исторические и природные достопримечательности Уссурийской земли. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 2006. – 214 с.

- Забелина Н.Н. К исторической топографии г. Уссурийска // Вопросы географии Дальнего Востока. – Хабаровск: Приамур. фил. Геогр. об-ва СССР, 1960. – Сб. 4. – С. 374–390.

- Ивлиев А.Л. Новые материалы о средневековых бронзовых дисках из Приморья // Проблемы средневековой археологии Дальнего Востока. – Владивосток: ДВО АН СССР, 1990. – С. 5–18.

- Ивлиев А.Л. Изучение истории государства Восточное Ся // Новые материалы по археологии Дальнего Востока России и смежных территорий. – Владивосток: ДВО РАН, 1993. – С. 8–17.

- Ларичев В.Е. Тайна каменной черепахи. – Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1966. – 254 с.

- Линь Юнь. Повторное исследование стелы Ваньянь Чжуна // Бэйфан вэньу. – 1992. – № 4. – С. 30–45 (на кит. яз.).

- Лопатин И.А. Обзор южной части Приморской области в Восточной Сибири за р. Суйфуном // Зап. Сиб. отд-ния Имп. Рус. геогр. об-ва. – СПб., 1864. – Т. 7. – С. 182–184.

- Лопатин И.А. Некоторые сведения о 49 древних урочищах в Амурской стране [1869] // Архив ИИМК РАН. № 34/1869.

- Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья (Очерки по древней и средневековой истории Приморского края). – Владивосток: Примор. кн. изд-во, 1959. – 292 с.

- Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. – Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1973. – 440 с.

- Федоров А.З. Памятники старины в г. Никольск-Уссурийском и его окрестностях. – Никольск-Уссурийск: [б.и.], 1916. – 24 с.

- Чжао Минци. Краткое повествование о Пусянь Ваньну // Вэньу. – 1986. – № 2. – С. 69–76 (на кит. яз.).

- Чжэн Мин. Краткий очерк исследований Восточного Ся // Шэхуй кэкюэ чжаньсянь. – 1985. – №2. – С. 339–342 (на кит. яз.).