Усть-цилемские женские головные уборы: использование в обычаях и обрядах (середина XIX - начало XXI века)

Автор: Дронова Т.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 2 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются девичьи и женские головные уборы русских староверов-беспоповцев (поморцев), переселившихся на Нижнюю Печору в конце XVIII в. из северо-западных областей России и в настоящее время проживающих в Усть-Цилемском р-не Республики Коми. Основу работы составили полевые материалы, собранные автором в 2010-2014 гг. в усть-цилемских селах и деревнях, а также головные уборы из коллекции А.В. Журавского, сформированной в начале XX в., которая хранится в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). В работе подробно описываются и анализируются женские головные уборы, в т.ч. платки, способы их ношения и крепления, приводятся локальные названия. Усть-цилемский кокошник существенно отличался от образцов, известных в других районах России, и при ношении всегда полностью закрывался платком, тогда как в других местностях это был самостоятельный убор, без дополнений в виде платка. Печорский повойник - свадебный головной убор невест. На примере использования головных уборов прослежены этнокультурные связи русских староверов с иноэтничным и русским населением, исповедующим официальное православие. Приводятся данные об использовании головных уборов в повседневной и обрядовой жизни.

Староверы, обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/145145804

IDR: 145145804 | УДК: 391.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.2.132-141

Текст научной статьи Усть-цилемские женские головные уборы: использование в обычаях и обрядах (середина XIX - начало XXI века)

Русские староверы-беспоповцы (поморцы), проживающие в Усть-Цилемском р-не Республики Коми, – компактная конфессиональная группа с экзонимом «устьцилёмы». Более трех столетий проживая на Европейском Северо-Востоке в условиях иноэтничного окружения (соседи коми-ижемцы, ненцы), они сохраняют древнеправославную веру, самобытную культуру, одним из проявлений которой является народная одежда. Традиционная женская одежда, несмотря на устойчивое бытование форм до середины 1950-х гг. не была предметом специального исследования. Развитию народной одежды, бесспорно, способствовали как эндогенные процессы, связанные с поиском и выработкой этномаркирующих признаков, так и экзогенные, являвшиеся следствием инокультурного влияния.

В настоящее время в Усть-Цилемском р-не женщины старшего поколения носят исключительно народную одежду (повседневную, праздничную, молитвенную), гардероб молодых женщин состоит как из современной, так и народной одежды. В постсоветский период для детей всех возрастов стали шить праздничные сарафаны и рубахи для народных гуляний. По старинным образцам изготавливают мужскую и женскую праздничную одежду для участников фольклорных коллективов, действующих в Усть-Цилемском р-не и там, где имеются усть-цилемские землячества – в городах Республики Коми, Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Нарьян-Маре.

В предлагаемой статье рассматриваются и анализируются женские головные уборы. В традиционной культуре устьцилёмов головной убор с названием «шапка» являлся сугубо мужским. Женщины носили чепцы и декоративные головные уборы на твердой основе, для которых не существовало обобщающего названия. Головной убор в виде шапки проник в гардероб усть-цилемских женщин лишь в 1970-е гг. В прошлом слово «шапка» употреблялось в разговорной речи местных жителей, например, когда отмечалась способность женщины не реагировать на пересуды сельчан или близких – «повесить шапку на ухо». Словосочетанием «надеть глухую шапку» характеризовали мужчин, проживающих в доме жены. Последнюю шапку с себя снимет – так говорили о бескорыстном, щедром человеке; «пришивнóй сиˊмой*» называли легкомысленных людей.

Главным женским головным убором был платок, который носили с младенчества до последних дней жизни, в нем хоронили всех усопших женского пола. Ношение платка соответствовало нормам поведения девушки/женщины. Выражением «утерять с головы плат» характеризовали т.н. девушек легкого поведения.

Суровые климатические условия Крайнего Севера предопределили круг основных хозяйственных занятий устьцилёмов, в него не входило возделывание технических культур (льна, конопли), необходимых для производства тканей. Домотканые и фабричные материалы привозили в край «торговые люди», выезжавшие по зимнику на ярмарки в поморские селения [Дронова, 2011, с. 13]. Все выявленные нами головные уборы, в т.ч. платки, изготовлены из тканей фабричного производства.

Ранних сведений о типах головных уборов, бытовавших на Печоре, не сохранилось. Источниками для настоящего исследования послужили платки, чепцы, повязки, изготовленные не ранее середины XIX в., которые представлены в коллекции А.В. Журавского (хранится в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера)), а также полевые материалы автора и предметы из семейных коллекций жителей Усть-Цилемского р-на.

Типы и виды головных уборов

Женские и девичьи головные уборы представлены повязками, лентами, чепцами и платками. Среди девичьих головных уборов многочисленны повязки, которые носили повсеместно в России. В настоящее время традиция их ношения, несмотря на активное использование народной одежды в усть-цилемских деревнях, изжита. Составить описание этого головного убора удалось по коллекции А.В. Журавского, которая включает фрагменты двух видов повязок:

-

1) повязка-позатыльник/позатылень из льняного полотна, окрашенного в красный цвет, на подкладке. Состоит из очелья и затылочной части, расшита бисером белого, голубого, черного, зеленого цвета, имеет на каждой из частей самостоятельный и завершенный узор;

-

2) очелье из неширокой плотной полосы золотого шитья.

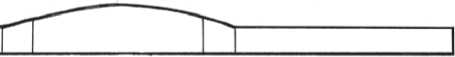

Самым дорогим девичьим головным убранством был хаз - широкая повязка с завязками (рис. 1). Название убора известно только в усть-цилемских селениях и связывается с широкой золототканой лентой-позументом, которая на Русском Севере называлась «хаз», служившей, в частности, для украшения сарафанов. Очелье раскраивали из плотной ткани, расшитой золотом или серебром; оформляли широким позументом, который по низу украшали речным жемчугом, использовавшимся для этих целей по всему северу и северо-западу России. Боковые части ближе к затылку выкраивали из шелковой или полушелковой ткани одного вида, а ленты – из другого. Изделие фиксировалось на затылке при помощи потайных завязок; ленты были декоративным элементом, их перекидывали половинным узлом (рис. 1).

а

Рис. 1. Праздничный хаз. а – общий вид; б – конструкция.

Нарядным убором девушек являлся также небольшой платок или косынка, свернутый в ленту. Если его повязывали вокруг головы, но оставляли макушку открытой, это означало, что девушка готова к браку; замужние женщины полностью покрывали голо- ву платком. На знаковом уровне головное украшение девушки, достигшей совершеннолетия, и способ завязывания платка-ленты были символами девичества, красоты, свободы и достоинства. Использование платка-ленты в качестве девичьего убора-украшения отмечено у всех жителей Русского Севера, а также у староверов Алтая [Фурсова, 1997].

На рубеже XIX–XX вв. в усть-цилемских селениях головные уборы в виде шапочки были представлены разными типами, которые разделялись на подтипы:

кокошник типа моршень, кокошник на твердой основе, кокошник типа сборника, самшура, повойник. Ареал кокошников и самшур в основном совпадает с древней Новгородской землей и территориями, ко-

Рис. 2. Кокошник.

б торые длительное время находились под влиянием Новгорода, в частности, в бассейне Печоры [Лебедева, Маслова, 1956, с. 24-25]. В ходу были кокошники и самшуры, широко бытовавшие в Чердынском уезде Вологодской губ., где получило развитие шитье золотом. Из Чердынского уезда головные уборы в числе других товаров завозились «торговыми людьми» на Печору [Маслова, 1960, с. 111–112]. Перечисленные головные уборы представлены в коллекции

А.В. Журавского. К сожалению, собиратель не указал их локальные названия; им приведены исключительно общерусские. В настоящее время в Усть-Цилем-ском р-не бытуют головные уборы двух типов (приводятся местные названия):

-

1) кокошник - мягкий невысокий чепец на под-

- кладке с каплевидным донцем и околышем, завязками на затылке и окантовкой из более плотной ткани по краю (рис. 2). Головной убор имеет сходство с общерусским повойником; такое название приводится и в описи А.В. Журавского. В усть-цилемских селениях головной убор данного вида называется кокошник. Его усть-цилемский вариант представляет собой низкий чепец, размер которого регулируется благодаря особому крою: на затылке края остаются свободными и при завязывании заходят друг за друга (рис. 2, 3).

Его носят замужние женщины и вдовы. Праздничный кокошник шьют из дорогих тканей, повседневный – из ситца или сатина. Кокошник всегда покрывается платком, который завязывается узлом на затылке;

-

2) побойник - свадебный головной убор на твердой основе. Его название образовано от общерусского слова «повойник». По форме побой-ник является вариантом сборника, бытовавшего в Архангельской губ. до 1930-х гг., это один из вариантов древнерусского кокошника. В некоторых семьях сохранились побойники из старинных тканей золотого и серебряного шитья; по сведениям владельцев, они использовались до конца XIX в. В настоящее время портнихи шьют побой-ники по традиционным образцам из современной парчи. В усть-цилемском варианте данного головного убора используется и лента ( отдйрыш )

из ткани с «золотой» вышивкой, которая крепится по окружности головы сверху особым безузловым способом: концы ленты выводят с затылка вперед, перекручивают, разводят по разным сторонам и прячут под основу. Такой способ украшения головного убора лентой, по мнению автора, характерен для усть-цилемской традиции. На улице при переезде в дом жениха невесте поверх побой-

ника накидывали большой репсовый плат, свернутый на угол, который не завязывали, его концы свободно спадали по бокам.

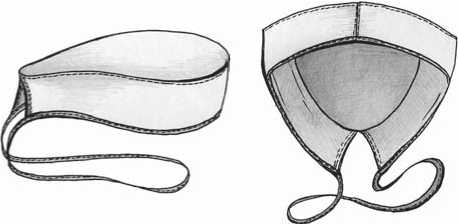

Самым распространенным женским головным убором был и остается платок. Достоинство платка определяют фактура материала и размер. Особо ценными считаются канафатные и большие репсовые платы (рис. 4), размеры которых устьцилёмки измеряют четвертями (расстояние от мизинца до большого пальца широко раскрытой ладони). Платки квадратной формы были большими (размеры некоторых из них составляли 12–14 четвертей), при ношении их концы достигали уровня коленей. Устьцилёмки называют такие платки старинными и самолучшими.

Платки представлены несколькими видами. Местные названия изделий, образованные от слов, обозначающих фактуру ткани и способ изготовления, иногда совпадают с общеизвестными. В русском языке слово « плат » имело значение «разные по размеру и манере ношения платки, косынки» [Русский традиционный костюм…, 1998, с. 213]. Усть-цилемские женщины платами называют только нарядные платки больших и средних размеров. Платок завязывают поверх кокошника половинным узлом на затылке. Платы и сегодня пользуются спросом у усть-цилемских женщин. « Платы нарянны беда (очень. - Т. Д. ) берегли. На свадьбы ходили в рипсовых небольших платах, сидели на лавках и боялись помять, а могли и вырвать - они веть тоненьки, непрочны. Парчёвы надевали на госьбы (в гости. - Т. Д. ) , не больши рип-совы, шелковы, атласны. На госьбах народу много по 50 человек собиралось, сидели в двух избах, бывало и потели. Шелковы и атласны платки можно было стирать, а рипсовы никогда не стирали, их только ветряли в летно время » (ПМА. Записано от П.Г Бабиковой 1932 г.р. в д. Чукчино в 2002 г.). «По праздникам, в зимнее заговнё, хошь какой мороз бабы в оных рипсовых да в канафатных платах по улицы ходили, нарежались и никакой больше платок не завязывали. В баских (очень красивых. - Т. Д. ) малицах с обшлагами, воротником, в матерчатых да шшофныхрубахах, соберутся у каждого дома по пять - десять человек у дороги, песни поют, смотрят, как ребята девок катают на лошадях. У нашего отца олени были, и он оленей запрягал, на оленях гоняли » (ПМА. Записано от М.Н. Епишиной 1921 г.р., уроженки д. Чукчино, в г Сыктывкаре в 2009 г.). « На Цильмы много платоф золотых, рипсовых было с Архангельска привезёно, в пятидесяты годы (1950-е гг - Т. Д. ). Ездили, возили оттуль, в Архангельске уже их не носили, на столы стелили заместо скатертей, а у нас носили, беда платы спрашивали, покупали » (ПМА. Записано от И.Г. Ананиной 1932 г.р. в д. Рочево в 2010 г.).

В усть-цилемских селениях прослежено бытование платков следующих видов:

Рис. 4. Е.Н. Торопова показывает репсовые платы.

Рис. 5. Н.А. Матвеева в канафатном платке.

аглицкий - в усть-цилемских деревнях так назывались полушерстяные полушалки, основной фон которых был красный, в растительном орнаменте по кайме присутствовал белый, синий, зеленый цвет;

канафатный плат - шелковый платок с геометрическим узором, состоящим из крупных квадратов, центр которых украшен «золотой» нитью (рис. 5). В некоторых местностях такой платок называли ко-новатка, коноватный [Лаврентьева, 1999, с. 41]. Это была полоса ткани, которую жительницы Вологодского края использовали в качестве фаты, а устьци- лёмки – как платки. Из одной полосы получалось два платка. Канафатный платок считался «богатым»; по наличию «золотой» нити его называли золотой плат, а устьцилёмки – почётный. Такой платок в гардеробе женщины ассоциировался с богатством: «Ка-нафатны платы были не у кажной бабы, только у богатых. В ём невесту на другой день нарежали, на горки ходили, беда почётной плат. Нынь уш их совсем мало осталось» (ПМА. Записано от И.П. Томиловой 1932 г.р. в с. Усть-Цильма в 2008 г.). «Золотой плат считали канафатный, у нашей мамы не было такого. У беда богатых людей были канафатны платы, которы в дорогу ездили и там покупали жёнам да дочерям, а сейчас их не делают» (ПМА. Записано от А.И. Дуркиной 1912 г.р. в д. Чукчино в 2004 г.);

парчовый - отрез из парчи, в качестве платка начали использовать с середины 1960-х гг. По краям платка распускали нить и делали короткие кисти или пришивали готовые кисти из шелковых ниток;

пуховый - платок, связанный из козьего пуха, начали использовать сравнительно поздно. В жизнь усть-цилемских женщин он прочно вошел лишь в середине прошлого столетия. В настоящее время пользуются спросом пуховые платки разных размеров, в т.ч. косынки;

реднинный - полушерстяной или хлопчатобумажный платок, чаще всего зеленого и синего цвета с многоцветным набивным узором, центральный орнамент – «восточные огурцы», мелкие цветы (рис. 6). Платок входил в состав обрядовой одежды: использовался при совершении соборных служб и заручении невесты в свадебном обряде. В прошлом платок устьцилёмок имел ровные края, без кистей, поскольку в них видели греховность: «Кисти не пришивали к платкам, в которых ходили молицце, шшыталось грехом. Бутто на кистях бесы сидят, так преш говорили, нельзя украшать висюльками одежу, в которой моляцце. В платах с кистеми только нарежаюцце, на горку ходят, на госьбы, а к образам не ставают» (ПМА. Записано от А.А. Чупровой 1928 г.р. в с. Усть-Цильма в 2004 г.). В настоящее время платки украшают кистями;

репсовый плат - праздничный платок из шелка или полушелка, «ткань с лицевой стороны отличалась мелкими округлыми рубчиками, образованными двойной прокидкой утка (репсовое плетение) или за счет разницы в толщине нитей утка и основы (ложнорепсовое переплетение)» [Лютикова, 2009, с. 71]. Такие платки бытовали повсеместно на Русском Севере. Они имеют характерный узор, укрупняющийся от центра к краям, с разными по форме и размерам завитками, различаются по цветовым решениям. В усть-цилемских селениях преобладают репсовые платы следующих цветовых решений: красно-зеленые, синеоранжевые, зелено-сиреневые с местным называнием «чафраненые», оранжево-голубые. Во всех перечисленных цветовых решениях общим является черный цвет. Бело-голубые, бело-розовые и бело-оранжевые платы украшены двухцветным орнаментом разных видов. Основу орнамента всех платков составляют мелкие цветы в центре, крупные букеты/гирлянды цветов по углам и крупный стилизованный растительный орнамент из завитков по кайме. Некоторые платки дополнительно украшали вышивкой. Платки различались по размерам ( малый, средний, большой );

сорочка - небольшой платок из ситца или сатина, предназначенный для повседневного ношения. Его

Рис. 6. И.И. Носова и А.А. Чупрова показывают реднинные платки.

повязывают под щеками половинным узлом, называемым сорока *;

шалюшка – платок средних размеров (полушалок) из штапеля или шерсти, используется для ношения в будни, а из шелка или кашемира - в воскресные и праздничные дни (рис. 7). Платок считался нарядным, если у него были кисти из шелковых или шерстяных ниток; иногда женщины самостоятельно украшали такими кистями фабричные платки, придавая им праздничность;

шальча - изрядно изношенный платок-полушалок, еще пригодный для использования.

Усть-цилемские женщины все платки носили, сложив на угол. Способ крепления зависел от возраста и статуса владелицы. Младенцам голову полностью покрывали платком, концы скрещивали под подбородком и крепили сзади на шее. В отроческом возрасте девочки в будни и праздники носили по одному платку, завязывая его сорокой, и только в подростковом возрасте начинали носить повязки. В праздничные дни во время уличных гуляний-прохаживаний по селу девушкам разрешалось повязывать два платка: один сворачивали в ленту и завязывали на затылке под косой, макушка оставалась открытой; другой – верхний, завязывали под подбородком: «Девушки весной станут прохажи-вацце по праздникам, холонно на улицы, дэк по головы платок лентой завяжут, а по кофты сверху наденут сорочку светлу, потшэку (под щеками. - Т. Д.) завяжут сорокой. Весной река откроецце, на выдуй-ки холонно было. Девушки всегда светлы платочки носили, от ветра спасало маленько» (ПМА. Записано от М.Н. Епишиной 1921 г.р., уроженки д. Чукчи-но Усть-Цилемского р-на, в г. Сыктывкаре в 2009 г.). По традиции замужние женщины и старухи должны были круглосуточно полностью покрывать голову платком. На улице они носили по два платка, которые условно можно разделить на нижний и верхний, согласно усть-цилемской терминологии, по головы и по кофты: «В таки дни (будние. - Т. Д.) замужни жонки по кокошнику небольши платки завязывали: штапельны ле ситцевы, их по головы вязали, а боль-ши шали по кофты носили, те сверьху завязывали» (ПМА. Записано от С.М. Дуркиной 1926 г.р. в д. Коровий Ручей в 2004 г.).

Устьцилёмки всегда уделяли большое внимание тому, как завязан платок, особенно нижний; критериями правильного завязывания были ровные концы, прямая линия по очелью. В праздничные дни и на вечерках девушкам и молодым замужним женщинам разрешалось открывать немного волосы по очелью и завязывать платок-ленту чуть выше обычного. Замужние женщины были обязаны всегда полностью прятать волосы под кокошник и платок. О женщине, высоко завязавшей платок надо лбом, и в наши дни говорят: завязалась как ижемка* /по-ижемски – значит неправильно, не по-устьцилемски. Если на какой-либо женщине плат был завязан неровно, то подойти и поправить его мог любой человек, это не считалось бестактным, наоборот, приветствовалось. При повседневном ношении платок завязывали узловым креплением на затылке, концы или оставляли свободно спадающими, или затыкали сверху за узел.

Зимой, ранней весной и поздней осенью с верхней одеждой носили платки больших размеров из шерсти, кашемира – шали. У устьцилёмок был особый

Рис. 7. УИ. Чупрова в шалюшке.

способ ношения и завязывания шали: концы платка спереди перекрестно перекидывали назад и на затылке крепили узлом. В прошлом узел завязывали на макушке, «высокое» крепление считалось, согласно усть-цилемской лексике, очень почетным - предпочтительным. Так носили повседневные и праздничные платки. Шерстяной платок-полушалок (шалюшка) крепили половинным узлом под подбородком и надевали с верхней одеждой, а изношенный полушалок (шальча) - в весенне-осенний период в пределах хозяйственного двора.

Бытование головных уборов и украшений

Платок был первым подарком девочке-младенцу, который она получала вместе с нательным крестиком и поясом при крещении от крестной матери. В повседневной жизни девочка/женщина носила ситцевые или сатиновые платки-отрезы из куска ткани фабричного производства, в праздники и воскресные дни – шерстяные, шелковые платки. Шелковый платок девочке впервые повязывали в подростковом возрасте, когда она становилась участницей молодежных посиделок и о ней уже говорили заневестилась . При этом ей разрешалось использовать украшения для волос и нарядные повязки.

Коса - девья краса - говорили в народе. До замужества девушка заплетала одну косу, перебором прядей во внешнюю сторону (от себя) . О ее физиологической зрелости узнавали по укладке волос: косник заменялся на ленту, праздничные ленты оформлялись бусами. Девушки в будние дни заплетали косу обычным способом, по праздникам особым - из четырех прядей ( трупчата коса) и украшали ее яркой лентой. Украшением являлась также шелковая косынка, которую сворачивали в полоску и завязывали вокруг головы. Усть-цилемские девушки покупали ленты у чер-дынских купцов или принимали в качестве подарка от потенциальных женихов. Такой подарок преподносился принародно, обычно на посиделках; сам факт подношения возвышал девушку среди остальных, даже в том случае, если даритель не являлся ее реальным женихом. В ритуальном общении парни, чтобы выразить возмущение поведением девушки-невесты, отрезали у нее ленту/косу. Например, если на посиделках девушка неоднократно отказывала парню в танце, он мог укоротить у нее ленту и даже косу. Такой случай, произошедший в середине 1950-х гг., опи-

Рис. 8. О. Самарина в хазе.

сала одна из информантов: « Когды-ле на посидкеменя все Кондратий Конихин пригласить танцевать хотел, а я ему отказывала, дэк зял ды косу мою отрезал прямо на посидки. Дивно и отрезал, с четверь. Мне так уш не ланно было (не нравилось. - Т. Д. ) . Я певунья была и танцевать очень любила. Отрезал, бат думал, что на поситку ходить не стану, я все равно ходила, а потом коса отросла. <...> Девки и ребята нодо мной не смеялись »(ПМА. Записано от П.Г Бабиковой 1932 г.р. в д. Чукчино в 2000 г.). Для девушки-невесты укорочение косы было достаточно суровым наказанием, считалось, что это принижало ее достоинство. Подобное отношение к строптивым невестам проявлялось повсеместно, например, русские парни Заонежья, чтобы сбить чрезмерную спесь девушки-невесты, договаривались и в течение вечера не приглашали ее на танец [Кузнецова, Логинов, 2001, с. 25].

Несмотря на скептическое отношение староверов к ношению украшений и предупреждения старцев о предполагаемых муках в загробной жизни за щегольство, в зажиточных семьях всегда готовились к поре девушек - собирали приданое, шили наряды. К совершеннолетию у большинства девушек-невест имелись броши, серебряные цепи, золотые кольца и серьги ( чуски ), медные/золоченые запонки. Металлические украшения считались надежным оберегом. К украшениям для волос относился флаг - конструкция из цветных атласных лент, прикрепленных к проволоке, при помощи которой крепилась к косе.

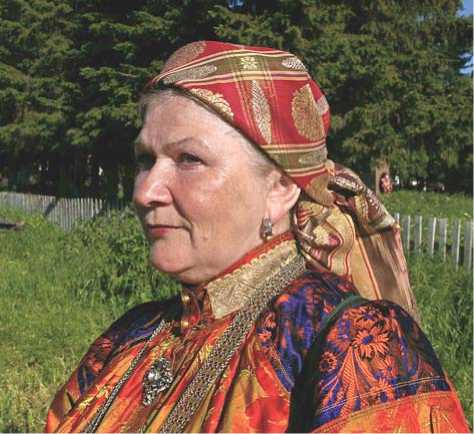

Нарядным головным убором девушек-невест считался хаз - широкая повязка, в которой ходили на свадьбы, летом прогуливались по селу и участвовали в хороводных горочных гуляньях [Дронова, 2013а] . Хаз был обязательным головным убором девушек в период совершеннолетия, его наличие указывало на достаток в семье (рис. 8). Во время уличных прохаживаний девушки накидывали на плечи большие репсовые платы или кашемировые шали и парень мог сдернуть плат с приглянувшейся девушки - чтобы при сватовстве она ему не отказала. Если девушка отвергала парня, то платок не возвращался, это не возбранялось традицией.

В начале 1930-х гг. хаз оказался невостребованным, и нарядные повязки донашивали девочки восьми -десяти лет: «Хазы шили из строк (золототканая лента. - Т. Д. ) - с сарафана старого выпарывали и шили. В коллективизацию молодежь стала носить косынки, хас стали шшытать некрасивым, застарелым, потом их маленьки девочки донашивали - недороски восьми - десяти лет. Шшэголяли по улицам будто невесты » (ПМА. Записано от М.И. Кучеренко (Носовой) 1923 г.р., уроженки с. Усть-Цильма, в пос. Синегорье).

Замужние женщины, как отмечалось, волосы полностью прятали под платок: заплетали две косы (у висков), перебором прядей вовнутрь (к себе) и крепили вокруг головы при помощи ленты или веревочки (гас- ник). Если косы были тонкие, над лбом подкладывали валик (кит), а сверху надевали кокошник. В прошлом вдовы, не желавшие вторично вступать в брак, прекращали носить кокошник и сельские свахи уже не воспринимали их как потенциальных невест. В настоящее время кокошники но сят даже одинокие старухи – «для тепла». Поверх кокошника всегда повязывается платок. Нарядные платки аккуратно носили и бережно хранили, благодаря этому они хорошо сохранились и используются устьцилёмками в настоящее время.

В среде устьцилёмов платок рассматривался как покров не только самой женщины, но и семьи в целом. Ношение благочестивой одежды и платка, считавшихся обережными, было обязательно при выполнении работ со скотом – главным достоянием семьи. Вместе с платком надевали обрядовую рубаху кабат . Согласно поверью, « непокорено корову без платка доить - удой спадет»; «добру одежжу во хлев не носили, добра одежжа налюди, обрежальня во хлев, стары люди разбирались, в кабатах коров обрежа-ли - это нынь молодежь живет без разбору » (ПМА. Записано от П.Г. Бабиковой 1932 г.р. в д. Чукчино в 2003, 2004 гг.).

Платок ассоциировался с покровом, защитой, хотя считалось, что именно через него вредоносный колдун мог наслать порчу. Согласно устойчивым представлениям, еретники (вредоносные колдуны. – Т. Д. ) совершали заговор на платок и оставляли его в общедоступном месте, а тот, кто подбирал платок, расплачивался собственным здоровьем.

Платки женщина скапливала и на свой смертный час; после ее смерти родственники раздавали их с просьбой о поминовении усопшей. Нарядным платком накрывали гроб с умершей, когда везли на кладбище, и там же после погребения этот платок передавали крестнице или ближайшей родственнице. Считалось, что если вернуть платок в дом, то в этом доме мог умереть еще один человек.

По общерусской традиции платок был свадебным символом «покрытия» (сокрытия) всего, что имело отношение к молодоженам на протяжении всех этапов обряда [Дронова, 2013а, с. 111]. Заручившись согласием девушки на брак, парень выступал инициатором сватовства. Знаком взаимного договора был обмен залогами: девушка давала парню задаток -обычно свои личные вещи: золотое кольцо, сарафан, а жених в ответ дарил ей платок, который она начинала носить еще до сватовства: повязывала при выходе на улицу, с радостью сообщала о подношении подругам, по платку деревенские жители узнавали о договоре: «Раз платок подарил парень, скоро засва-таться должен» [Максимов, 1987, с. 345]. Обмен дарами «сарафан – платок» символизировал готовность молодых людей к семейной жизни, согласие девушки стать женой и обязательство парня взять избранницу под свое покровительство. Случалось, что после обмена залогами девушка неожиданно отказывала парню. В этом случае обиженный жених не возвращал ее задаток и извещал об обмане следующим образом: привязывал залог к дуге запряженной лошади и в течение дня гонял по деревне, что считалось позором для девушки. Если девушка, не желавшая выходить замуж за нелюбимого парня, лишала себя жизни (тонула), то рядом с прорубью или на берегу она оставляла платок как знак ухода из жизни.

Дарение платков происходило и на рукобитии. Во время угощения невеста благодарила каждого мужчину из семьи жениха за участие в обряде и дарила ему платок. С этого момента ей надлежало быть в платке, запрещалось есть с женихом: те, на ком женятся и за кого выходят замуж, до свадьбы вместе не едят. Считалось, что платок на всех этапах свадебного обряда оберегал невесту от завистливых людей и недоброжелателей.

Платок использовался при приглашении парней к участию в свадебном обряде в роли дружек: невеста на девишнике повязывала на шею каждого из них красный платок (одиˊ рок) и пришивала к рукавам кафтана алые ленты.

Платок был главным атрибутом свадебного дня. Он покрывал невесту с утра до полудня, когда совершались важнейшие ритуалы перехода – заручение и отвод в баню, за платок отец выводил невесту и вместе с платком «передавал» жениху, в течение первого дня молодые, держась за концы платка, показывали единение.

Если свадьба проходила без венчания*, по родительскому благословению, то после банного ритуала происходила замена головного убора на свадебный. Перед выводом за стол к жениху невесте заплетали две косы и надевали повойник (побóйник), поверх которого крепили отдиˊ рыш. В побóйнике невеста оставалась до момента, когда молодоженов уводили на подклет, где они на некоторое время уединялись во время свадьбы. После этого повойник меняли на замужний головной убор – кокошник и платок. Обряд окончательно закреплял вхождение девушки в число замужних женщин.

В случае, если предстояло венчание в единоверческой церкви, то невеста ехала туда в девичьей повязке хаз и только после венчания ей заплетали косы и надевали повойник . Еще в 1920-е гг. платок, которым была накрыта невеста, в церкви сворачивали в ленту и перевязывали им рот невесте; снимали его после выхода с подклета. Перевязывание рта невесты платком – древнейший обычай, в котором безмолвие символизирует безжизненное состояние, в случае свадьбы – временную «смерть» невесты. В рассказах информантов о поведении невесты в доме жениха до отвода молодых на подклет отмечается, что молодая «сидела как неживая», «замороженная» [Дронова, 2013а, с. 143]. После пребывания на подклете, где происходило первое супружеское общение, свадебный головной убор заменялся повседневным кокошником, невесте впервые повязывали платок по-молодочьи , т.е. как замужней женщине. После проведения ритуалов «развязывания» рта и замены головного убора невеста становилась жизнерадостной, вкушала еду, общалась с гостями, но не участвовала в танцах и не пела. Функция обычая – упредить болтливость девушки в ее статусе жены.

Во второй день свадьбы обязательным блюдом были блины (олабыши), их подносили молодоженам обязательно накрытыми платком или куском ткани. В этот день на голове молодой жены завязывали золотой плат, в отличие от предыдущего дня, новобрач- ная должна была излучать счастье, петь, веселиться, попробовать все предлагаемые ей яства.

В самоидентификации устьцилёмов народная одежда всегда была одним из важнейших компонентов культуры, таких как вера, язык, территория. Очень важно, что в настоящее время молодые устьцилёмы пока только по особым случаям жизни надевают народную одежду, которую шьют по всем правилам традиционного кроя. При этом строго соблюдаются цветовые решения костюма, в особенности головных уборов, пошив и правила ношения.

В 1990-е гг. в селах и деревнях начали активно возрождать народную культуру. Сейчас головной убор побóйник надевают не только невестам в день свадьбы; он стал частью народного костюма девушек, участвующих в народном хороводном гуляньи «горка» (рис. 9). Таким же образом наряжают и девочек трех – семи лет, которых приводят к месту проведения горочных хороводов [Дронова, 2010, с. 108–109]. Это нарушение традиции, однако старцы с одобрением восприняли такую инновацию, полагая, что это будет мотивировать устьцилёмов к сохранению народной одежды и ее использованию. Вновь входит в обиход головной убор хаз.

Для устьцилёмов, проживающих в иноэтничном окружении, костюм является знаком их принадлежности к русскому народу, выражением этнического сознания. В настоящее время в городах Республики

Рис. 9. Народное гулянье «горка».

Коми женщина в северно-русском сарафане и побой-нике позиционируется как устьцилёмка (локальная идентичность). Жителям Коми Республики Усть-Цилемский р-н известен как край, где бытует знаменитый праздник «горка», в котором народная одежда является обязательной частью самобытного гулянья.

Заключение

Староверы, спасаясь в глухих окраинных лесах и обустраивая свою уединенную жизнь в рамках сел и деревень, признавали в качестве народной одежды лишь, по их мнению, правильное, христианское облачение. Головные уборы, сохранившие старорусские формы, в обрядовых практиках выполняли важную знаковую роль. Они отражали эстетические вкусы жителей Усть-Цильмы, были показателями экономического положения.

Устьцилёмки привносили свое понимание в подбор цветовых решений головных уборов. Несмотря на принятые в среде старообрядцев запреты, сохранялись яркость и пестрота расцветок тканей в девичьих повязках и свадебных головных уборах, активно использовалось т.н. золотое шитье, в ходу были дорогие яркие шали и платки, украшения для волос, ленты.

Анализ головных уборов староверок Усть-Цильмы показал, что некоторые их виды выделялись не только специфичными названиями, но и характером кроя, способами крепления на голове. Например, у устьци-лемских женщин кокошником называется общерусский повойник, а побойником (повойник) – кокошник. В отличие от северно-русского кокошника с высоким очельем в форме высокой короны, который не покрывали платком, устьцилемский шили в виде невысокой мягкой шапочки с завязками, ее носили всегда вместе с платком, который повязывали сверху и завязывали на затылке.

Локальный вариант девичьего нарядного убора хаз связан по названию с золототканой лентой-позументом, которая в других северно-русских местностях использовалась для украшения сарафанов. При этом повседневные девичьи повязки были идентичны северно-русским.

В устьцилемской традиции большое значение придавалось головным уборам, посредством которых во время проведения свадебных обрядов зримо закреплялся переход девушки в замужнюю жизнь. Например, повойник на Печоре надевали на невест в первый день свадьбы на период перехода из родительского дома в дом жениха. И лишь после обряда подклета его заменяли на кокошник и платок. Платок как покров являлся показателем замужнего статуса женщины, надежно охранял ее здоровье и способствовал поддержанию общего благополучия семьи. Он был важнейшим атрибутом костюма, выполнял функцию оберега, его использовали в ритуалах, наполненных магической символикой.

Платки старинные, изготовленные в середине – конце XIX в., и сейчас сохраняются как семейные реликвии, в них наряжаются женщины, участвующие в народных гуляньях. Способ их ношения в Усть-Цильме характеризовался некоторой спецификой: жительницы Центральной России и Русского Севера репсовые платки чаще всего использовали как нарядные накидки, тогда как устьцилёмки покрывали ими голову поверх кокошника и завязывали узлом на затылке.

Список литературы Усть-цилемские женские головные уборы: использование в обычаях и обрядах (середина XIX - начало XXI века)

- Дронова Т.И. Хороводный праздник «горка»: традиции и инновации // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2010. - № 4. - С. 103-109.

- Дронова Т.И. Одежда староверов Усть-Цильмы: традиционные типы и функции в поверьях и обрядовой культуре. - Сыктывкар: КНЦ УрО РАН, 2011. - 210 с.

- Дронова Т.И. Семья и брак староверов Усть-Цильмы. -Сыктывкар: КНЦ УрО РАН, 2013а. - 192 с.

- Дронова Т.И. Этнокультурная идентичность староверов Усть-Цильмы (на примере обрядовой горки XX - начала XXI в.) // Русские: этнокультурная идентичность. - М.: ИЭА РАН, 2013б. - С. 45-75.

- Кузнецова В.П., Логинов К.К. Русская свадьба Заонежья (конец XIX - начало XX в.). - Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 2001. - 328 с.