Устойчивость функционирования гемодинамической системы человека и животных

Автор: Мезенцева Л.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Эксперимент

Статья в выпуске: 4 (81) т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются теоретико-методологические подходы, лежащие в основе представлений о механизмах устойчивости функционирования гемодинамической системы человека и животных. Показано, что гемодинамическая система представляет собой самоорганизующуюся систему, устойчивость которой обеспечивается право-левым гемодинамическим балансом и пространственно-временной организацией сосудистого русла. Установлена специфика системной организации кровеносных русел правой и левой общих сонных артерий, включая их периферические церебральные отделы. Рассмотрены вопросы роли псевдо-билатеральной симметрии и хиральности в обеспечении устойчивости функционирования гемодинамической системы.

Церебральная гемодинамика, устойчивость, принцип гемодинамического баланса, хиральность

Короткий адрес: https://sciup.org/140248169

IDR: 140248169

Текст научной статьи Устойчивость функционирования гемодинамической системы человека и животных

Одним из важных вопросов, возникающих при исследовании физиологических систем, является вопрос о механизмах, лежащих в основе обеспечения устойчивости функционирования этих систем. Нужды практической медицины ставят врачей перед необходимостью иметь в распоряжении точные методы оценки индивидуальной устойчивости различных физиологических состояний пациентов и прогнозирования вероятностей переходов в неустойчивые состояния и патологические режимы. Особую актуальность проблема устойчивости приобретает в современных условиях жизни, характеризующихся ускоренными темпами жизни и повышенными стрес-сорными нагрузками на организм человека. В наших предыдущих исследованиях [2, 3] были разработаны количественные методы, позволяющие оценивать устойчивость сердечного ритма к экстремальным внешним воздействиям. Эти методы базируются на математической модели проведения электрических импульсов по проводящей системе сердца, позволяющей теоретически рассчитывать степень нерегулярности кардиоинтервалов при экстремальных внешних воздействиях. Однако, несмотря на широкие возможности, эта модель имеет ограниченное применение, т.к. не учитывает сосудистых функций. Поэтому следующим шагом, направленным на расширение возможностей модели, является включение в модель сосудистых функций и изучение механизмов, лежащих в основе поддержания устойчивости гемодинамической системы как единого целого. Настоящая статья посвящена краткому изложению теоретико-методологических подходов к изучению данной проблемы.

Принцип право - левого гемодинамического баланса в системной организации кровоснабжения мозга.

Среди органов, которых сердце снабжает кровью, наиболее жизненно важным является головной мозг, т.к. кровоток в нем наиболее интенсивен по сравнению с другими органами. Нарушения кровотока здесь также ощущаются гораздо острее, т.к. нейроны чрезвычайно чувствительны к недостаточности кровоснабжения, вследствие чего страдают функции мозга. Нарушения регуляции параметров кровотока в головном мозгу приводят к снижению гемодинамической устойчивости и повышают риск возникновения инсульта [1, 16, 17]. Физиологические механизмы, лежащие в основе поддержания устойчивости мозгового кровообращения, до сих пор окончательно не ясны. Однако существенное продвижение в их понимании было достигнуто в исследованиях С.П. Ногиной [4, 10-15]. В этих работах впервые было сформулировано положение, согласно которому гемодинамическая система представляет собой самоорганизующуюся систему, устойчивость которой обеспечивается право-левым гемодинамическим балансом. В работах С.П. Ногиной приведены убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что симметричные русла, включая их церебральные отделы, представляют собой качественно различные типы кровеносных систем, которые при этом строго скоординированы в своих структурно-динамических характеристиках, образуя устойчивый пространственно-развернутый «контур», поддерживающий сбалансированность кровоснабжения правого и левого полушарий мозга. Ею была выявлена более высокая растяжимость левой сонной артерии. Показано, что левая сонная артерия определяет емкостный компонент в целостной организации системы, а правая имеет более высокую упругость и определяет общую резистив-ность системы. В гомотопичных корковых зонах полушарий показана асимметрия основных морфометрических параметров пиальной сосудистой сети: удельной протяженности видимого русла (выше слева) и среднего диаметра сосудов (выше справа). Это свидетельствует о формо- и системообразующей роли движущихся от сердца потоков, строгой скоординированности симметричных систем. После непродолжительной окклюзии артерии справа всегда наблюдался опережающий и более высокий по амплитуде, но кратковременный подъем кровотока с последующим его снижением. В левой же артерии всегда наблюдалась замедленная монотонная реакция увеличения кровотока. Это свидетельствует о различии временных динамических характеристик систем регулирования гемодинамики слева и справа. Сходная по типу с правой системой сосудистая реакция показана в проекционной корковой зоне при ее активации. В ассоциативной теменной коре, где зонально сгруппированы дистальные отделы церебрального русла, происходит резкое снижение внутрисосудистого давления и увеличение роли его частотного, динамического компонента. В тех же условиях показана замедленная реакция по типу левой системы. Эти различия определяют общую устойчивость - сбалансированность двустороннего гемодинамического паттерна и кровоснабжения двух полушарий. Таким образом, имеет место структурно - функциональная и пространственно-временная гетерогенность церебрально-сосудистого паттерна. Это дает основание считать, что гемодинамический фактор, складывающийся из самоорганизации и саморегуляции системы, участвует в функциональной дифференциации мозга.

На основании многочисленных экспериментов, С.П. Ногиной впервые был сформулирован фундаментальный принцип системной организации мозгового кровообращения - принцип право-левого гемодинамического баланса. Согласно этому принципу, симметричные русла представляют собой два качественно различных типа кровеносных систем, функционирующих комплементарно. Они строго скоординированы в своих структурно - динамических характеристиках, образуя устойчивый пространственно-развернутый «контур», поддерживающий сбалансированность кровоснабжения правого и левого полушарий мозга. Этот принцип раскрывает суть пространственно-временной организации церебральной сосудистой системы, формирования адаптационных, компенсаторных реакций, а также топологической специфики сосудистых повреждений мозга.

Роль псевдо-билатеральной симметрии и хиральности в обеспечении устойчивости гемодинамической системы.

Сформулированный С.П. Ногиной принцип право-левого гемодинамического баланса тесно связан с другим фундаментальным гемодинамической системы, - свойством хиральности. Хиральность - одно из основных понятий химии, характеризующее свойство молекулы не совмещаться со своим отображением в идеальном плоском зеркале. В современной науке это понятие оказалось востребованным не только в химии, но и в молекулярной биологии, генетике, физиологии и других дисциплинах. Хиральность - одно из основополагающих свойств живых организмов, проявляющееся на различных уровнях их организации, как на системном, так и на регионарном. Проявления свойства морфофункциональной асимметрии и хиральности на регионарном уровне описаны применительно к процессам микрогемодинамики различных органов и тканей. [5-9]. Оказалось, что при снижении артериального давления снижение кровотока в микро-циркуляторном русле парных защечных мешков хомячка выражено в большей степени слева [6]. Показано также [7], что сосудистые сети, наблюдаемые в камерах левого и правого уха кролика, обладают различными морфофункциональными характеристиками, вследствие чего различны механизмы, реализующие их функциональные возможности. Специфичность регуляции микрогемодинамики у животных, обусловленная наличием морфофункциональной асимметрии, выявлена также по отношению к корреляционным взаимосвязям между составляющими спектра флуктуаций кровотока (миогенной, нейрогенной, дыхательной и сердечной) симметричных сторон парных органов [8]. Кроме того, оказалось, что хиральность микроциркуляции кровотока животных проявляется с самого рождения и на всех дальнейших этапах их онтогенетического развития [9].

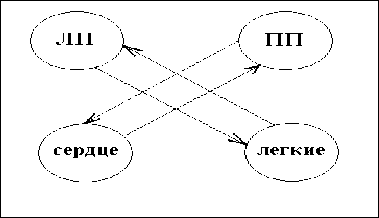

Таким образом, устойчивость функционирования гемодинамической системы организма человека и животных связана с хиральностью и комплементарным взаимодействием между гемодинамическими показателями симметричных сосудистых русел парных органов. В ходе эволюции у животных сформировалась морфофункциональная организация, обладающая псевдо-билатеральной симметрией. Это означает, что все позвоночные животные билатерально - симметричны снаружи, но имеют явно выраженную лево-правостороннюю асимметрию внутренних органов. Это иллюстрирует рис. 1, на котором схематически показаны перекрестные связи, являющиеся примером реализации псевдо-билатеральной симметрии левого (ЛП) и правого (ПП) полушарий головного мозга.

Рис. 1.

Правое полушарие – стратегическое, оно контролирует сердце. Правое полушарие должно обеспечивать надежность и устойчивость мозгового кровообращения, оно должно поддерживать постоянство артериального давления (АД) в целостном гемодинамическом русле. Поэтому сосуды в ПП – более крупные, магистральные и крепкие. Регуляция кровотока в сосудах правого полушария – по АД, преимущественно миогенная, т.е. путем изменения диаметра сосудов в ответ на изменение АД.

Левое полушарие контролирует другой жизненно важный орган – легкие. Левое полушарие более мобильное, оно обеспечивает адаптацию гемодинамической системы к меняющимся влияниям от внутренних органов и факторов внешней среды. Регуляция кровотока в левом полушарии – по ЧСС. Сосуды в нем более мелкие по сравнению с пра- вым, с изменяющейся общей длиной сосудистого русла. Тип регуляции – эндотелиальный, т.е. по длине сосудов. Левое полушарие контролирует частоту дыхания и ЧСС (регуляция идет путем удлинения длины сосудистого русла). Таким образом, левое полушарие обеспечивает функционирование приспособительно - компенсаторных реакций на воздействие различных факторов внешней среды.

Правое полушарие контролирует сердце, онтогенетически кровоснабжение ПП формируется раньше, чем левого. Поэтому соотношение сосудистого русла в правом и левом полушарии такое же, как в проксимальных и дистальных отделах коры, т.е. проксимальная – более крупная, более окрепшая сосудистая сеть, а дистальная, как периферическая, – более мелкая и более дифференцированная. Сосудов там много, они тонкие и могут мобильно перестраиваться в те или иные сети, мобильно реагировать на внешние воздействия. Они более способны к обучению и формированию новых связей. Аналогичная псевдо-билатеральная дифференциация имеет место и в сердце.

Правое сердце – легочный круг кровообращения. Он более «жесткий», более детерминированный, т.к. им обслуживается лишь один орган, причем самый важный, обеспечивающий дыхание. Поэтому здесь должна быть максимальная надежность и минимальная изменчивость, вследствие чего здесь заложены более крупные, более жесткие и более крепкие сосуды. Регуляция в них преимущественно миогенная.

Левое сердце – органное (системное) кровообращение. Оно должно быть более лабильно, более стохастично, т.к. в нем отражены все нейрогенные влияния от внутренних органов и факторов внешней среды. Оно должно обеспечивать решение двуединой задачи: 1 – поддержание стабильности всего организма, т.е. синхронизация работы всех органов и поддержание их физиологических показателей в пределах нормы; 2 – приспособительно - компенсаторную функцию к изменяющимся факторам внутренней и внешней среды.

Поэтому левое сердце – более лабильно, больше по размерам и имеет большую длину сосудистого русла. Регуляция в нем – эндотелиальная. В спектре присутствует много гармоник, отражающих ритмогенные влияния, поступающие от внутренних органов и из внешней среды.

Таким образом, специфика структуры и вазомоторного поведения кровеносного русла в левом и правом полушариях причинно обусловлена не их функциональной спецификой, а фактором системной организации сосудистого русла – его проксимально-дистальной дифференциацией (фактическим изменением скорости движущегося потока). Именно проксимально-дистальная дифференциация кровеносного русла является одним из важнейших факторов пространственно-временной организации сосу- дистой системы мозга, реализуемых в пределах каждого полушария. Кроме того, правое полушарие призвано обеспечивать более высокую стабильность и надежность, т.к. за ним закреплена регуляция наиболее жизненно – важного органа – сердца. Поэтому в правом полушарии более крепкие и надежные сосуды, с большим диаметром и меньшим уровнем стохастичности (энтропия более низкая), чем в левом.

Вероятностная организация левого и правого полушария различна: правое – стратегическое полушарие, там больше стабильности, порядка, меньше хаоса. Левое – тактическое, там больший уровень хаотической компоненты, выше энтропий-ность, вариабельность. Оно решает задачи приспособления к вероятностным изменениям факторов внешней и внутренней среды. В левом полушарии более тонкие сосуды и более высокая вероятность их выхода из строя (микро инсульты), чем в правом полушарии. Поэтому частота инсультов с поражением левого полушария в медицинской практике выше, чем правосторонних инсультов. Развитие вида, обучение, приспособление к новому, неожиданному, случайному обеспечивается левым полушарием. Это приводит к изменениям структурнофункциональных и морфологических свойств пи-альной сети левого полушария, которые закрепляются генетически. Лучшей обучаемостью обладают те люди и животные, у которых хорошо развито левое полушарие (правши).

Выводы.

-

1. Сравнительный анализ системной организации гемодинамики правого и левого русла общих сонных артерий показал, что симметричные русла, включая их церебральные отделы, представляют собой два качественно различных типа кровеносных систем : левое русло, функционирующее преимущественно как «емкостное» обладает более высокой растяжимостью, а правое – «резистивное», с высокой упругостью.

-

2. Симметричные русла, строго скоординированы в своих структурно-динамических характеристиках, образуя устойчивый пространственно - развернутый «контур», поддерживающий сбалансированность кровоснабжения правого и левого полушарий мозга.

-

3. Гемодинамическая система представляет собой самоорганизующуюся систему, устойчивость которой обеспечивается право-левым гемодинамическим балансом и пространственно-временной организацией сосудистого русла.

-

4. Устойчивость функционирования гемодинамической системы организма человека и животных определяется хиральностью морфофункциональной организации кровеносного русла и комплементарным взаимодействием между гемодинамическими показателями симметричных сосудистых русел парных органов.

Список литературы Устойчивость функционирования гемодинамической системы человека и животных

- Александрин В.В. Шкала порогов ишемии мозга у крыс // Патогенез. 2018. Т. 16, № 4. С. 128-129.

- Мезенцева. Л.В. Анализ устойчивости различных режимов кардиодинамики методом компьютерного моделирования // Биофизика. 2014. Т. 59, № 1. С. 151-155.

- Мезенцева Л.В, Перцов. Устойчивость, надежность и безопасность функционирования физиологических систем // Вестник новых медицинских технологий. 2018. Т. 5, № 2. С. 149-155.

- Мезенцева Л.В. Светлана Павловна Ногина - путь в науке // Евразийский союз ученых (ЕСУ). 2018. Т. 11, № 56 (1часть). С. 21-33. D0I: DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2018.1.56

- Михайличенко Л.А. Феномен асимметрии в реакциях микрососудов языка лягушки // Бюлл. экспер. биол. и мед. 1994. Т. 118, № 9. С. 319-323.

- Михайличенко Л.А. Микроциркуляторное русло парных защечных мешков хомячка после кровопотери и кровозамещения // Бюлл. экспер. биол. и мед. 1996. № 9. С. 30-33.

- Михайличенко Л.А., Реутов М.И. Проявления асимметрии в процессе регенерации микрососудов ушных раковин кролика // Бюлл. экспер. биол. и мед. 1997. № 3. С. 343-346.

- Михайличенко Л.А. Микроциркуляторное русло парных периферических органов в норме и патологии / Сб. мат. V Всерос. с международным участием школы-конференции в МГУ им. М.В. Ломоносова. 2012. С. 106-107.

- Михайличенко Л.А, Мезенцева Л.В. Корреляционно - спектральный анализ регуляторных механизмов тонуса сосудов парных образований в постнатальном онтогенезе крыс // Бюлл. экспер. биол. и мед. 2014. Т. 158, № 9. С. 287-293.

- Ногина С.П., Саноцкая Н.В., Мациевский Д.Д. Синхронные изменения кровотока в двух общих сонных артериях кошки в условиях системной прессорной реакции на введение катехоламинов // Бюлл. эксп. биол. и мед. 1988. № 2. С. 134-139.

- Ногина С.П., Саноцкая Н.В., Мациевский Д.Д. Особенности гемодинамического режима в правой и левой общих сонных артериях кошки // Бюлл. эксп. биол. и мед. 1988. № 4. С. 414-417.

- Ногина С.П., Советов А.Н. Факторы системной организации церебральной гемодинамики // Сб. мат. XVII съезда физиол. общества им. И.П.Павлова. Ростов на Дону, 1998. С. 70-72.

- Ногина С.П., Советов А.Н. Топологические особенности пиальной сосудистой сети и факторы устойчивости церебральной гемодинамики // Сб. мат. II Междунар. конф. «Микроциркуляция и гемореология». Ростов на Дону, 1999. С. 40-41.

- Ногина С.П. Право-левый гемодинамический баланс и кровоснабжение мозга // Сб. мат. II Всерос. Конф. «Гипоксия: механизмы, адаптация, коррекция». М, 1999. С. 54-55.

- Ногина С.П. Принцип гемодинамического баланса в системной организации кровоснабжения правого и левого полушарий головного мозга // Сб. мат. VIII съезда физиол. общества им. И.П. Павлова. Казань, 2001. С. 399.

- Goltsov A., Anisimova A., Zakharkina A., et al. Bifurcation in blood oscillatory rhythms for patients with ischemic stroke: a small scale clinical trial using laser doppler flowmetry and computational modeling of vasomotion // Frontiers in Physiology. 2017. V. 8, № 160. P. 1-11.

- DOI: 10.3389/fphys.2017.00160

- Koller A., Toth P. Contribution of Flow-Dependent Vasomotor Mechanisms to the Autoregulation of Cerebral Blood Flow. J. Vasc. Res. 2012. V. 49. Р. 375-389.

- DOI: 10.1159/000338747