Уточнение геологического строения низкопроницаемых туронских отложений Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения по результатам комплексного литофациального анализа для оптимизации проекта разработки

Автор: Топалова Т.Э., Кайдалина Т.Е., Грищенко М.А., Яцканич И.М., Королев А.Ю., Ситдиков Р.Ф.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2, 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследование керна и комплексная интерпретация геолого-геофизической информации, выполненные в рамках опытно-промышленной разработки на туронской залежи одного из крупнейших на юго-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения, позволили выявить новые закономерности формирования низкопроницаемых коллекторов газсалинской пачки, существенно уточнить ее литолого-минералогическую и седиментологическую модели. Было установлено, что распределение пород с различными фильтрационно-емкостными свойствами в пределах площади исследований контролировалось расстоянием до береговой линии, палеотектоническими особенностями развития территории и палеорельефом морского дна, а также вторичными процессами размыва, переноса и переотложения осадочного материала придонными, гравитационными, штормовыми и волновыми течениями. В статье предложена седиментологическая модель туронских отложений, контролируемая так называемыми конусами выноса мутьевой взвеси, переносившими тонкоотмученный обломочный материал на огромные расстояния (более 100 км от береговой линии). Существование трех наиболее крупных конусов выноса способствовало формированию проксимальных зон с улучшенными коллекторскими свойствами, четко выраженных на каротажных диаграммах, которые авторы статьи рекомендуют в качестве первоочередных объектов разработки

Харампурское месторождение, туронский пласт, фациальная обстановка, петротипы, стратоциклы, циклиты, конусы выноса, алевролит

Короткий адрес: https://sciup.org/14128551

IDR: 14128551 | УДК: 551.7.022 | DOI: 10.31087/0016-7894-2020-2-95-106

Текст научной статьи Уточнение геологического строения низкопроницаемых туронских отложений Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения по результатам комплексного литофациального анализа для оптимизации проекта разработки

В НК «Роснефть» активно и многопланово изучают низкопроницаемые породы туронского возраста [1], в которых на юго-востоке Ямало-Ненецкого автономного округа сосредоточены значительные ресурсы сухого метанового газа сеноманского типа. В настоящее время проводится опытно-промышленная эксплуатация туронской залежи на Харампурском месторождении.

Бурение и исследования новых эксплуатационных скважин позволили получить большой объем информации, на основании которой специалисты ООО «ТННЦ» выполнили литолого-минералогический и седиментологический анализ керна. По этим данным были уточнены геологическое строение и концептуальная модель формирования туронско-го газоносного резервуара. Полученные результаты могут быть использованы для оценки перспектив газоносности туронских залежей и при обосновании выбора наиболее продуктивных зон на других участках работ НК «Роснефть» для оптимизации затрат на реализацию проектов разработки.

В результате седиментологических исследований туронского продуктивного пласта (пласт Т) было установлено, что большая часть территории Харампурского свода в туронское время представляла собой среднюю и дистальную зоны мелководного шельфа с преобладающим волновым и реже штормовым режимом седиментации. Преимущественно алевролитоглинистые отложения содержат в подчиненном количестве мелкозернистые песчано-алевритовые тела лопастей продельты и штормовых прослоев. Алевритоглинистый материал поступал как под воздействием шлейфа продельт, так и во время штормов вследствие нахождения переходной зоны ниже базиса действия нормальных волн.

Штормовая деятельность была достаточно редкой или слабой, поэтому осадки успевали почти пол-

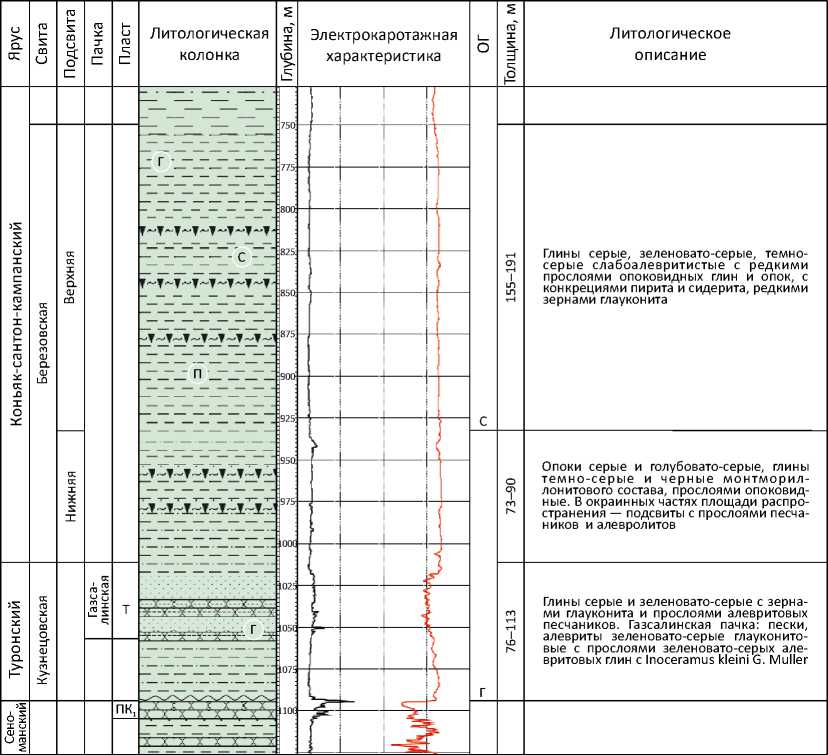

Рис. 1. Фрагмент сводного литолого-стратиграфического разреза Харампурского месторождения (ООО «ТННЦ», 2018)

Fig. 1. Fragment of the composite lithologic and stratigraphic section, the Kharampursky field (OOO TNNC, 2018)

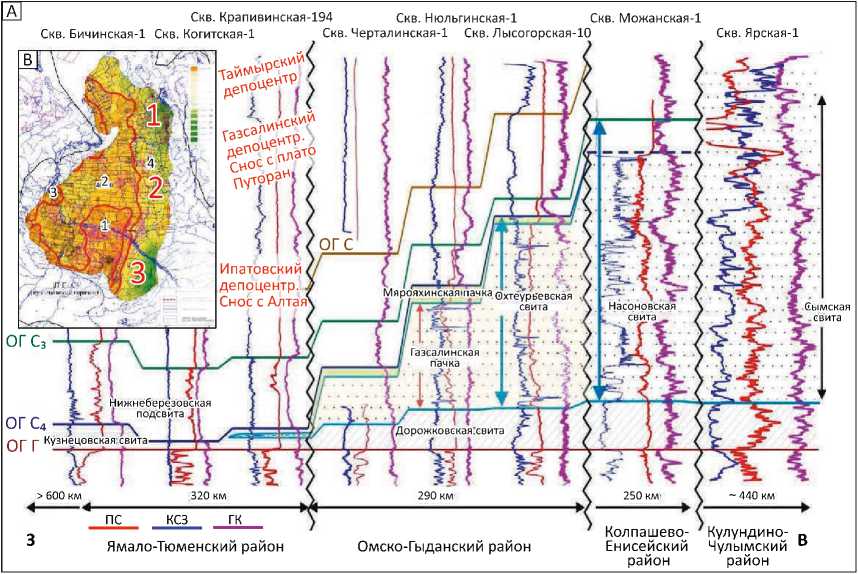

Рис. 2. Схематичный сводный геологический разрез верхнемеловых отложений в северной части Западно-Сибирского мегабассейна (ООО «ТННЦ», 2018) (A) и карта временных толщин кузнецовского горизонта (B)

Fig. 2. Composite geological cross-section of the Upper Cretaceous deposits in the northern part of the West Siberian Megabasin (A) (OOO TNNC, 2018) and time thickness map of the Kuznetsky Horizon (B)

1–4 — зоны Западно-Сибирской плиты; 1 – 3 — депоцентры

1–4 — zones of the West Siberian Plate; 1 – 3 — depocenters

ностью переработаться морским бентосом. О слабой штормовой деятельности и больших глубинах бассейна седиментации свидетельствуют результаты микропалеонтологического анализа раковин фора-минифер, среди которых наиболее распространены эвриоксибионтные, стеногалинные и оксифильные, реже — эвригалинные виды. Береговая линия на территории исследований по мере развития трансгрессии и затопления Западно-Сибирской плиты постепенно сместилась далеко на восток. Плоский рельеф морского дна и окружающей пенепленизированной суши, а также значительная удаленность от источника сноса (> 200 км) существенно затрудняли поступление терригенных осадков в район Харампурского месторождения.

Туронские отложения исследуемого района приурочены к кузнецовской свите, которая залегает на кровле покурской свиты и перекрывается отложениями нижнеберезовской [2]. Верхняя часть туронского яруса представлена песками, алевритами, алевритовыми глинами газсалинской пачки (рис. 1).

Границы комплекса кузнецовской свиты контролируются двумя акустически контрастными границами, стратифицируемыми как кровля сеноманского комплекса (ОГ Г) и кровля нижнеберезовской под- свиты (ОГ С) (см. рис. 1). Согласно региональной карте временных толщин кузнецовского горизонта, вся территория Западно-Сибирской плиты была условно поделена на четыре зоны [3, 4]. В центральных районах (зоны 1–3) кузнецовский горизонт представлен нерасчлененной глинистой толщей мощностью не более 30–40 м. На востоке Западно-Сибирской плиты (зона 4) кузнецовская свита имеет трехчленное строение и мощность горизонта существенно увеличивается до 60–70 м за счет появления песчано-алевритовых отложений газсалинской пачки, перекрытой глинами мярояхинской пачки. В этом районе предложено выделять дорожковскую и охтеурьевскую свиты (рис. 2). Формирование коллекторов связано с пере-компенсированным осадконакоплением со стороны восточных источников сноса. При этом выделяют три депоцентра — ипатовский, газсалинский, таймырский.

Долгое время вопрос об источниках сноса и путях транзита обломочного материала в позднемеловом периоде оставался дискуссионным. Анализ геоморфологической и тектонической информации складчатого обрамления Западно-Сибирской плиты (Восточная Сибирь, Алтае-Саянская область, Казахский мелкосопочник и Уральские горы) позволил сделать вывод о том, что бассейн р. Енисей в

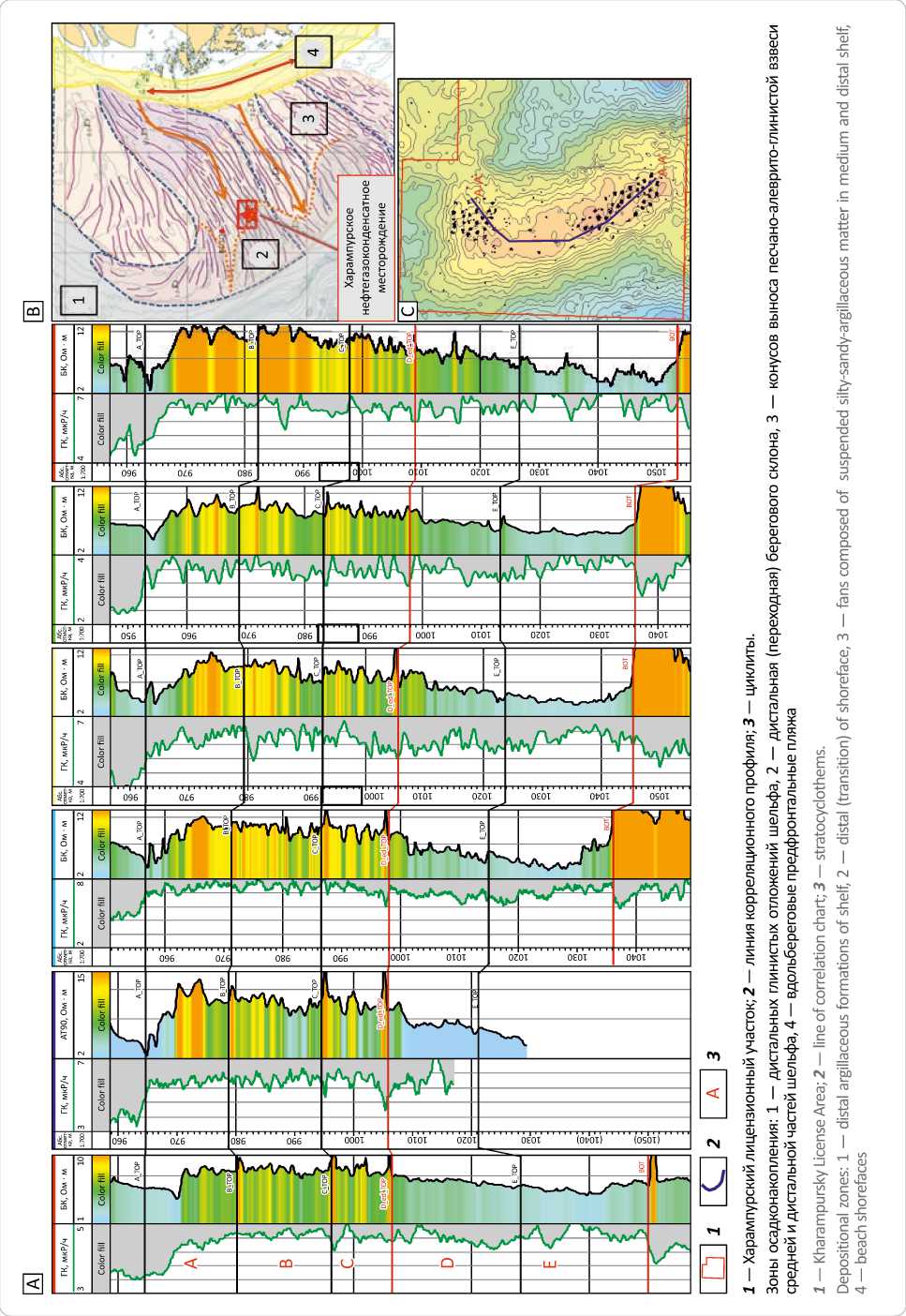

Рис. 3. Корреляционный профиль стратоциклитов по скважинам Харампурского лицензионного участка (A), концептуальная схема осадконакопления туронских отложений (B) и схема расположения линии корреляционного профиля (С) Fig. 3. Correlation chart of stratocyclothems across the wells of the Kharampursky License Area (A), conceptual scheme of the Turonian deposits sedimentation (B) and the location map of the correlation chart line (С)

современном виде сформировался всего несколько миллионов лет назад в середине неогена. Таким образом, в течение всего мела и палеогена прообразы правых притоков (их нижних течений) современной р. Енисей постоянно поставляли обломочный материал в Западно-Сибирское море, постепенно заполняя его [5].

Начало туронской трансгрессии характеризуется некомпенсированным состоянием бассейна седиментации и формированием в относительно глубоководном море темно-серых, почти черных, слабобитуминозных глин. Вверх по разрезу окраска глин постепенно меняется и в них появляются линзовидные прослои более светлого алевролитового материала. Данное обстоятельство свидетельствует о постепенной регрессии моря с проградацией палеодельты вглубь палеобассейна и возобновлении поступления обломочного материала из прилегающей восточной прибрежной области (рис. 3).

Палеотектонические реконструкции совместно с анализом геолого-статистических разрезов из различных частей месторождения показали следующее: на северном и южном сводах скорость роста структур была разной, поэтому происходили несинхронизи-рованные во времени пульсационные поступления осадочного материала с разной интенсивностью, что привело к формированию различных типов разрезов в пределах Харампурского месторождения.

Для уточнения фациальной схемы по выделенным ранее циклитам A, B, C, D, E (см. рис. 3) были проведены палеогеографический и палеотектони-ческий анализы, которые позволили выявить преимущественные направления привноса крупнозернистого обломочного материала и оконтурить зоны наибольшей продуктивности по данным геофизических исследований скважин (ГИС). С помощью палео-тектонического анализа установлено, что в туронское время территория Харампурского лицензионного участка была оконтурена поясом мелких и крупных прогибов, которые оказывали влияние на процесс седиментации. По мнению авторов статьи, размытый осадок переносился за счет придонных и гравитационных течений вдоль окраинных областей.

На основании биостратиграфического анализа состава и структуры ассоциаций, состава индикаторных таксонов и морфотипов (жизненных форм) раковин фораминифер была реконструирована последовательная смена параметров палеобассейна в туронском веке. В ранне- и среднетуронское время преобладали относительно глубоководные фации, поскольку глубина бассейна составляла более 10 м относительно базиса регулярных волн.

Резкое доминирование в циклитах A, D, E морфо-типов фораминифер, способных существовать при недостатке кислорода, свидетельствует о дефиците кислорода в придонном слое вод во время их фор- мирования. Незначительное количество форамини-фер, переносящих колебания солености, свидетельствует о стабильной морской среде. Гидродинамика в придонных обстановках была спокойная. Дно бассейна заселяли ассоциации фораминифер, предпочитавших уплотненные грунты: Gaudryinopsis, Pseudoclavulina, Trochammina и Labrospira, Gavelinella. В циклите A установлены ассоциации фораминифер с Gaudryinopsis, обитавших в илистом неуплотненном осадке. Во время формирования циклитов B и С доминировали стенобионтные фораминиферы, обитавшие в водоеме со стабильной соленостью в условиях хорошей аэрации на границе воды и осадка.

В связи с этим распределение пород с различными фильтрационно-емкостными свойствами в пределах площади исследований контролировалось не только расстоянием до береговой линии, палео-тектоническими особенностями развития разных участков территории и палеорельефом морского дна, но и вторичными процессами размыва, переноса и переотложения осадочного материала придонными, гравитационными, штормовыми, волновыми течениями.

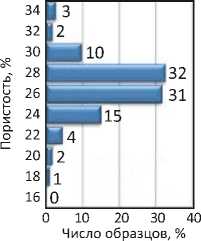

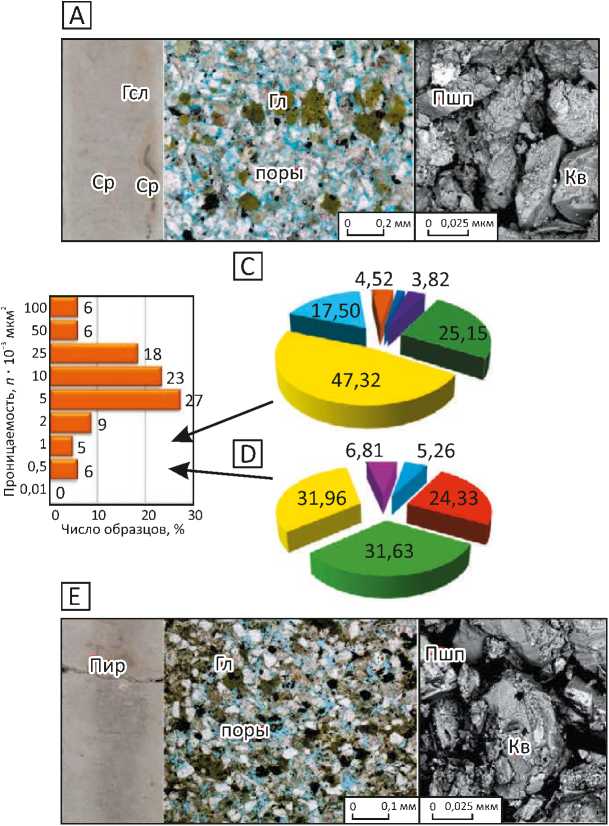

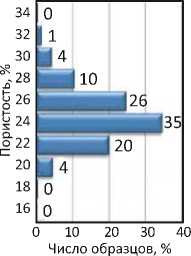

По результатам литологических и седиментологических исследований в интервале продуктивных отложений газсалинской свиты выделено девять литотипов (рис. 4).

В пределах Харампурской площади наиболее широко распространены коллекторы, представленные мелко-тонкозернистыми песчаниками (Sb) и песчаными алевролитами (SMb 2 ) дальней и переходной зон подводного берегового склона (рис. 5). Эти породы обладают в разрезе пласта Т наилучшими коллекторскими свойствами и характеризуются повышенной глинистостью, плохой сортировкой зерен за счет интенсивной биотурбации. Средний диаметр зерна составляет 0,02-0,08 мм, доля песчаной фракции достигает 65 %, а содержание глинистого цемента варьирует от 5 до 35 %, средняя пористость составляет 27 %, проницаемость — (5–10) · 10-3 мкм2. По ходам илоедов обособляется более крупнозернистая фракция. Коллекторы отнесены к IV классу (по Ханину А.А., 1973).

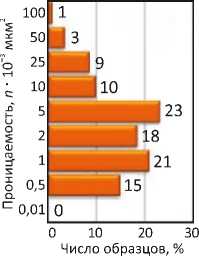

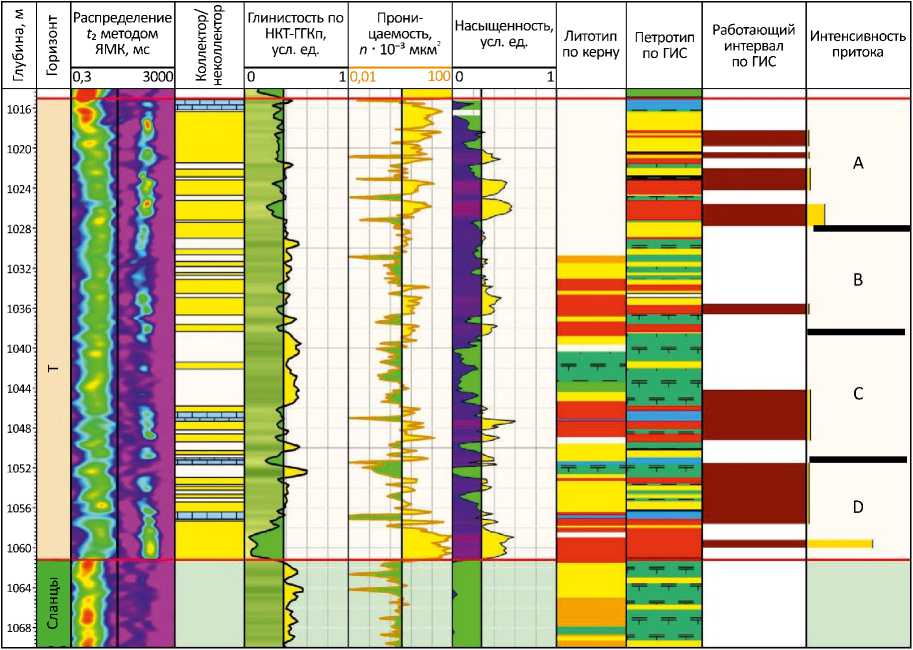

На основании комплексной интерпретации материалов ГИС, изучения керна и гидродинамических исследований была существенно уточнена петрофизическая модель отложений пласта Т. Выделение коллекторов проводилось по граничному значению глинистости, поскольку на глубине залегания пласта Т дифференциация пород по параметру пористости практически невозможна. Выделенные по комплексу ГИС пять петротипов довольно хорошо согласуются с литотипами, выделенными по керну (рис. 6).

Наиболее высокими фильтрационно-емкостными свойствами характеризуются песчаные алевролиты, сформировавшиеся в условиях переходной (тран-

Рис. 4. Литотипы пласта Т кузнецовской свиты Fig. 4. Lithotypes of T horizon, the Kuznetsov Fm

Создание фациальной модели пласта Т

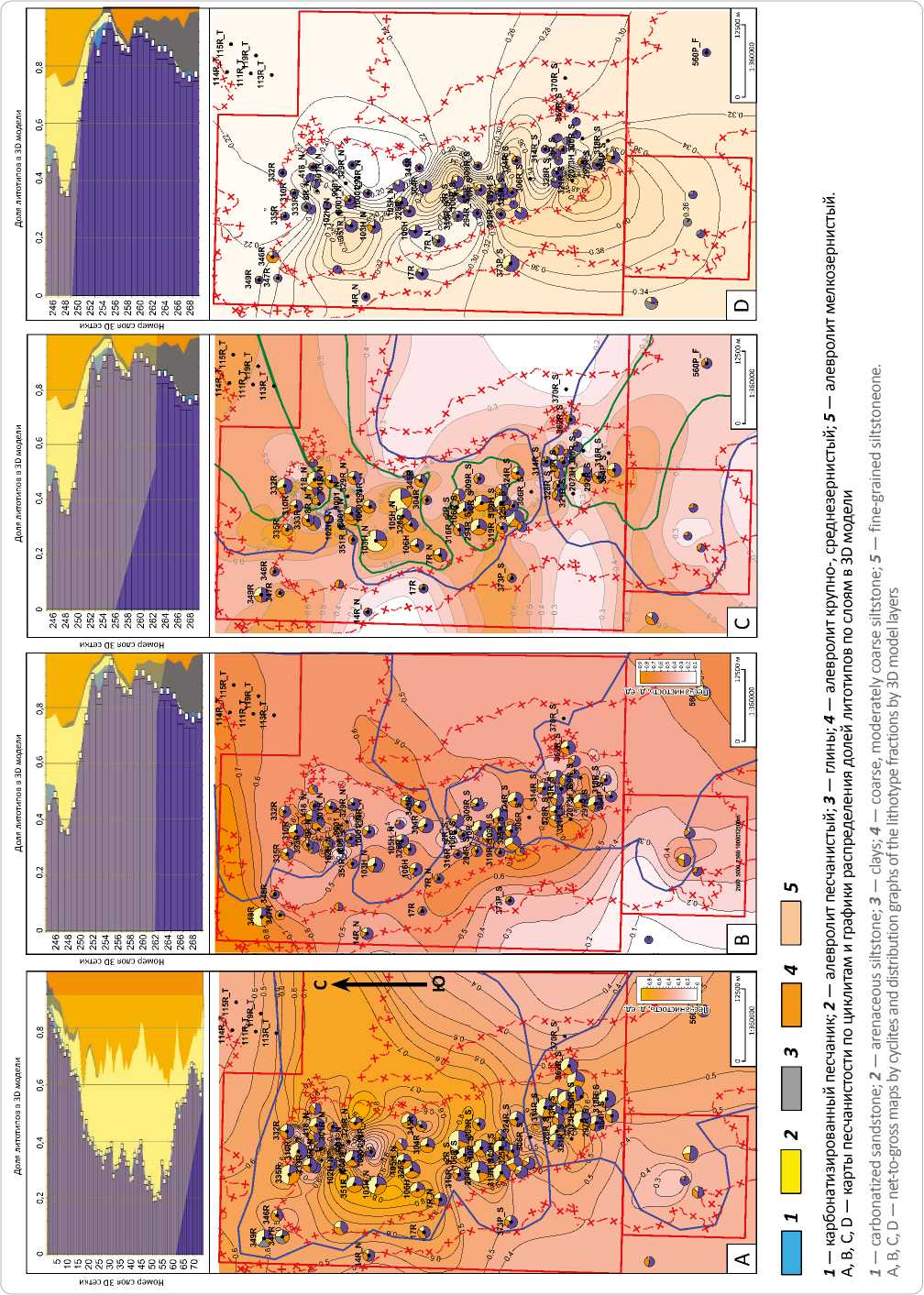

На формирование продуктивного туронского резервуара влияла целая группа факторов, включающая изменение уровня моря, движение палеобереговой линии, а также палеорельеф морского дна. Поэтому на первом этапе работ был выполнен анализ цикличности разреза и выделено четыре основных циклита (рис. 7). Приведем краткую характеристику выделенных циклитов и основных фациальных зон.

Циклит D характеризуется двухчленным строением: нижняя часть интервала представлена отложениями трансгрессивного цикла преимущественно глинистого состава. Отмечается резкая смена трансгрессии регрессией, о чем свидетельствует четкая граница подошвы на геолого-статистическом разрезе: море постепенно отступало, в результате накапливалась верхняя более грубообломочная часть циклита с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами.

Циклит C . В его разрезе выделяется четыре трансгрессивно-регрессивных мини-циклита. Зернистость разреза отчетливо уменьшается в направлении от подошвы к кровле циклита. Крупно-среднезернистые песчаные алевролиты в подошве сменяются глинистыми алевролитами в прикровель-ной части циклита. Для центральной части характерно повышенное содержание карбонатизированных пропластков. Геолого-статистический разрез приобретает блочный вид, что свидетельствует о стабильном процессе осадконакопления.

Циклит B . В разрезе циклита выделяется три мини-циклита (два верхних наиболее выдержанны и относительно однородны). Нижняя часть преимущественно заглинизирована. Содержание наиболее продуктивных петротипов (алевролит песчаный и алевролит средне-крупнозернистый) не превышает 50 %.

Циклит A характеризуется выдержанной по площади мощностью и высоким процентным содержанием наиболее продуктивного петротипа (алевролит песчаный).

Анализ геостатистических разрезов основных петротипов и литологии (проницаемых пропластков коллектора) в интервале пласта Т позволил отметить следующее (см. рис. 6). Распределение петротипов и коллекторов показывает максимальную схожесть кривых геолого-статистических разрезов между кривой распределения песчанистой фракции и коллектором и отсутствие сходимости с крупнозернистым петротипом.

Характеристика дистальной части берегового склона

-

1. Седиментационное простирание северо-восточно-западное, юго-восточно-западное.

-

2. Три источника сноса (северо-восточный, восточный, юго-восточный).

-

3. Процесс миграции — проградация осадков, заполнение палеодепрессий (см. рис. 7).

-

4. Сохранение общей схемы палеогеографической зональности при миграции фаций (восточный источник сноса).

-

5. Отсутствие значительной эрозии осадков — дистальная часть шельфа.

-

6. Осадконакопление имеет латеральные субширотные градационные тренды, связанные с периодическим поступлением вещества в область

Рис. 5. Литотипы пласта Т кузнецовской свиты (отложения дальней и переходной зоны подводного берегового склона (литотипы Sb и SMb2))

Fig. 5. Lithotypes of T horizon, the Kuznetsov Fm (the deposits of far and transition zones of submarine shoreface (Sb and SMb2 lihtotypes))

F

□ О2 О3 О4 в5

16 ^Н7 8 I 19 ^Н10

■11

Sb: A — фотографии образцов, B — графики пористости и проницаемости; диаграммы минерального состава, %: С — матрикса породы, D — глинистого цемента; SMb2: E — фотографии образцов, F — графики пористости и проницаемости.

Минералы ( 1 – 11 ): 1 — глины (Гл), 2 — кварц (Кв), 3 — полевой шпат (Пшп), 4 — пирит (Пир), 5 — кальцит, 6 — сидерит (Ср), 7 — каолинит, 8 — хлорит, 9 — гидрослюды (Гсл), 10 — иллит, 11 — монтмориллонит

Sb: A — images of samples, B — porosity and permeability diagrams; diagrams of mineral composition, %: С — groundmass, D — argillaceous cement; SMb2: E — images of samples, F — porosity and permeability diagrams.

Minerals ( 1 – 11 ): 1 — clay (Гл), 2 — quartz (Кв), 3 — feldspar (Пшп), 4 — pyrite (Пир), 5 — calcite, 6 — siderite (Ср), 7 — kaolinite, 8 — chlorite, 9 — hydromica (Гсл), 10 — illite, 11 — montmorillonite

Рис. 6. Сопоставление литотипов по керну и петротипов по ГИС с результатами испытаний Fig. 6. Comparison of lithotypes from core and petrotypes from well logs with the results of testing

□ j Q2 О3 О4 О5 в6 И7 ■«

1 — карбонатные прослои; 2 — алевролиты песчаные; 3 — глины; 4 — алевролиты мелкозернистые; 5 — алевролиты глинистые; 6 — песчаники глинистые; 7 — алевролиты мелкозернистые глинистые; 8 — песчаники бугорчатые

1 — carbonate seams; 2 — sandy siltstone; 3 — clay; 4 — fine-grained siltstone; 5 — argillaceous siltstone; 6 — argillaceous sandstone; 7 — fine-grained argillaceous siltstone; 8 — granulous sandstone аккумуляции и свободным осаждением частиц из по-лифракционной взвеси.

Ключевое влияние на миграцию осадочного потока и дальность его транспортировки оказывает морфология палеорельефа морского дна. При пологом (< 1°) моноклинальном залегании морского дна скорость потока будет высокой и мелкофракционная составляющая будет отлагаться намного дальше в отличие от осложненного палеовпадинами палеорельефа.

Объем осадков мутьевой взвеси нижнего регрессионного цикла был незначительным, и основная масса осадков отлагалась в депрессионных зонах восточнее Харампурской площади. С каждым последующим регрессионном циклом фронтальная область проградации смещалась в западном направлении, заполняя на своем пути все депрессионные впадины. Осадки заключительного регрессионного циклита A отлагались на всей площади, формируя более выдержанные по латерали и вертикали отложения. Поэ- тому для оконтуривания фациальных зон в пределах дистальной части берегового склона был применен объектно-ориентированный подход на основе палео-тектонических схем и результатов интерпретации петротипов по данным ГИС.

Поскольку накопление осадков в конусах выноса мутьевой взвеси контролируется динамикой придонных течений, оконтуривание наиболее высокопроницаемых проксимальных частей проводилось на основании распределения петротипа «алевролит песчанистый» в разведочных скважинах. Анализ распределения толщин указанного петротипа в каждом циклите позволил выделить и оконтурить области формирования трех конусов выноса мутьевых потоков (см. рис. 7).

Конусы выноса в прикраевых частях перекрываются. Наиболее перспективными из них выглядят северный и центральный. Южный менее перспективен за счет слабого привноса осадочного материала с юго-восточной части. Для циклита A перспективы

Рис. 7. Схемы расположения конусов выноса мутьевой взвеси по циклитам А, В, С, Fig. 7. Location map of turbidity fans for cyclothems А, В, С, D

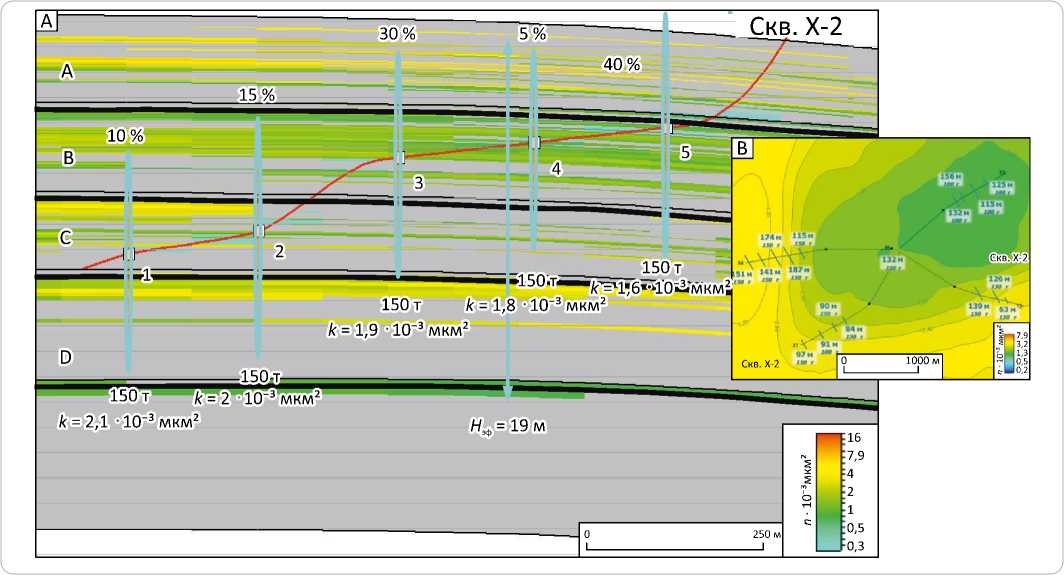

Рис. 8. Профиль (A) и карта (B) проницаемости в районе скв. Х-2 с результатами МГРП

Fig. 8. Permeability cross-section (A) and map (B) in the vicinity of Х-2 well with the results of multi-stage fracking

равновероятны в зонах конусов выноса 1 и 2. В конусе выноса 3 заглинизирована верхняя часть разреза.

Каждый конус выноса характеризуется определенным набором морфологических признаков:

-

– увеличение размера фракций в осадках в стержневой центральной части;

-

– уменьшение размера фракций в осадках в краевых частях по мере удаления от стержневой зоны.

Анализ расположения и морфологии конусов выноса в разных циклитах позволил отметить следующее. В нижних преимущественно трансгрессивных циклитах C и D зона формирования мутьевого потока носит достаточно ограниченный характер и локализуется в осевой части современного Харампурско-го вала. Вверх по разрезу происходит постепенное расширение конусов выноса, поэтому их максимальная площадь может быть достигнута в верхнем регрессивном циклите A. Данный тренд обусловлен тектонической активизацией на рубеже среднего и позднего турона, что привело к общему подъему всей площади месторождения.

Представленные результаты картирования конусов выноса основаны только на данных скважин, поскольку ограниченная разрешающая способность сейсморазведки не позволила спрогнозировать фациальные зоны. В дальнейшем планируется провести дополнительную специализированную переобработку данных сейсмической съемки в северной части месторождения и уточнение границ проксимальной части конусов выноса. Направление мутьевых пото- ков, границы проксимальных зон конусов выноса и тренды эффективных толщин были использованы для задания главных и второстепенных рангов вариограмм при моделировании петрофизических свойств коллекторов.

Выявленные закономерности распределения наиболее проницаемых пород турона подтверждаются результатами воздействия на пласт с применением метода гидродинамического разрыва пласта (МГРП), выполненных в нескольких скважинах в рамках опытно-промышленной разработки [6]. Анализ эффективности МГРП горизонтальной скважины, пробуренной по нисходящему профилю, подтверждает достоверность разработанной геолого-геофизической концепции объекта. Подтверждаются основные геолого-геофизические параметры модели: общая эффективная газонасыщенная мощность — 19 м, средняя проницаемость — 2 • 10 - 3 мкм2 (рис. 8). По данным промыслово-геофизических исследований, максимальный приток получен из интервала циклитов A - B, отмечается «работа» всех сформированных трещин, средняя высота трещин гидродинамического разрыва пласта составляет 36 м. Данный результат будет учтен при составлении полномасштабного проекта разработки пласта Т.

Заключение

Комплексный анализ геолого-геофизических данных показал, что наиболее продуктивные интервалы пласта Т приурочены к верхнему циклиту A в северной и центральной частях месторождения. Для дальнейшей детализации фациальных зон и изучения распределения коллекторов с улучшенными свойствами на месторождении рекомендуется провести дополнительный отбор керна из новых скважин, предусмотренных к бурению в его восточной и северо-западной частях. Актуализированная геологическая модель использована для оптимизации расстановки первоочередного эксплуатационного фонда.

Список литературы Уточнение геологического строения низкопроницаемых туронских отложений Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения по результатам комплексного литофациального анализа для оптимизации проекта разработки

- Кудаманов А.И., Авраменко Э.Б. Некоторые аспекты седиментации турона в восточной части Западно-Сибирской плиты на примере Харампурского лицензионного участка // Нефтяное хозяйство. - 2017. - № 9. - С. 70-75.

- Карогодин Ю.Н. Системно-стратиграфическая модель верхнемеловых отложений (без сеномана) Западной Сибири // Актуальные проблемы нефтегазоносных бассейнов. - Новосибирск: Изд. центр НГУ, 2003. - С. 70-80.

- Кудаманов А.И., Агалаков С.Е., Маринов В.А. К вопросу о турон-раннеконьякском осадконакоплении в пределах Западно-Сибирской плиты // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. - 2018. - № 7. - С. 19-26.

- Агалаков С.Е., Хмелевский В.Б., Бакуев О.В., Лознюк О.А. Предпосылки к пересмотру литофациальной и биостратиграфической модели турон-коньяк-сантонских отложений Западной Сибири // Научно-технический вестник ОАО "НК "Роснефть". - 2016. - № 4. - С. 8-35.

- Меловая система России и ближнего зарубежья: проблемы стратиграфии и палеогеографии: мат-лы IX Всероссийского совещания (17-21 сентября 2018, Белгород) / Под ред. Е.Ю. Барабошкина, Т.А. Липницкой, А.Ю. Гужикова. - Белгород: ПОЛИТЕРРА, 2018. - 312 с.

- Лознюк О.А., Суртаев В.Н., Сахань А.В. и др. Многостадийный гидроразрыв пласта открывает потенциал газоносных туронских залежей в Западной Сибири // Материалы нефтегазовой технической конференции SPE (Москва, 26-28 октября 2015). - М., 2015. - С. 25-30.