Уточнение границ районов сульфатного карста Пермского края

Автор: Максимович Н.Г., Кадебская О.И., Мещерякова О.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе к районам сульфатного карста отнесены территории, где закарстованы только гипсы и ангидриты, а также совместно с карбонатными породами и солями. На основе данных полевых исследований, обобщения фондовых материалов и литературных источников, а также результатов мониторинга экзогенных геологических процессов, выполненного авторами статьи, были проанализированы данные по сульфатному карсту Пермского края, которые не обновлялись с 90-х годов прошлого столетия. Это позволило уточнить границы ранее выделенных районов сульфатного карста Пермского края.

Сульфатный карст, районирование, пермский край

Короткий адрес: https://sciup.org/147246221

IDR: 147246221 | УДК: 551 | DOI: 10.17072/psu.geol.20.4.320

Текст научной статьи Уточнение границ районов сульфатного карста Пермского края

Сульфатные породы – гипсы и ангидриты – широко распространенные на территории Пермского края, во многом определяют своеобразие его природных условий, прежде всего, за счет развития карстовых процессов, обусловливающих большое разнообразие поверхностных и подземных форм рельефа и присущих им ландшафтов.

Сульфатный карст, по сравнению с более распространенным в мире карбонатным, имеет специфику, связанную, в первую очередь, с высокой растворимостью гипсов и ангидритов, и, соответственно, активностью карстовых процессов, что необходимо учитывать особенно в условиях интенсивного техногенного воздействия.

Отличительной чертой Пермского края являются участки совместного залегания сульфатных и соленосных пород. Здесь формируются протяженные заболоченные территории, включающие самые большие озера Пермского края. Для районов развития сульфатных пород характерны обширные депрессии, болота, обилие карстовых озер, суходолов, исчезающих и вновь появляю- щихся рек. Подземные и поверхностные воды содержат большое количество сульфата кальция, что в ряде случаев делает их непригодными для водоснабжения и создает трудности для местного населения (Максимович и др., 2021).

Разнообразие проявлений сульфатного карста Пермского края обусловлено специфическим комплексом геологических, структурно-тектонических, гидрогеологических, физико-географических, техногенных особенностей, отличающихся от обстановок образования карста в других районах земного шара. Основными из них являются:

-

• разнообразие геотектонических обстановок формирования карстующихся пород – платформенная часть, Предуральский прогиб, зона уральской складчатости;

-

• широкий спектр карстовых проявлений и форм, обусловленный многотипностью гидродинамических профилей;

-

• наличие практически всех типов карста по мощности и характеру покровных

© Максимович Н.Г., Кадебская О.И., Мещерякова О.Ю., 2021

Рис. 1. Карстовые озера севернее с. Верх-Язьва (фото Н. Г. Максимовича)

отложений: голый, задернованный, подэлювиальный, подаллювиальный, подфлювиогляциальный, покрытый, закрытый;

-

• приуроченность активного карста к речным долинам, тектоническим нарушениям и трещинным зонам, литологическим контактам;

-

• наличие в покровных и карстующихся отложениях суффозионно-неустойчивых грунтов;

-

• внедрение мощных потоков подземных вод, ненасыщенных сульфатом кальция,

из карбонатных массивов в гипсоангидритовые;

-

• формирование подводных пещер значительной протяженности и объемов;

-

• формирование и достаточно быстрое разрушение пещер в сульфатных породах;

-

• своеобразное минералообразование в сульфатных пещерах;

-

• возникновение землетрясений силой до 3–5 баллов, происходящих во время карстовых провалов и обвалов в пещерах и полостях;

Таблица . Характеристика районов сульфатного карста Пермского края (Горбунова и др., 1992, с дополнениями авторов)

Карстовые районы

Литологический тип карста

Площадь, км2

Тип карста по условиям залегания

1. Карстовые районы восточной окраины Восточно-Европейской платформы и прилегающих частей Предуральского прогиба

Ксенофонтовский (Кс)

сульфатный, карбонатный

1446

голый, подэлювиальный, подаллювиальный, подфлювиогляциальный, местами – закрытый

Полазненский (Пл)

сульфатный, карбо-натно-сульфатный

3102

закрытый, подэлювиальный, задернованный

Нижнесылвинский (Нс)

сульфатный, карбо-натно-сульфатный

2191

голый, задернованный, подэлювиальный, подаллювиальный, закрытый

Иренский (Ир)

сульфатный, карбо-натно-сульфатный

3815

голый, задернованный, подэлювиальный, подаллювиальный, закрытый

Кишертский (Кш)

сульфатный, карбо-натно-сульфатный

334

закрытый, подаллювиальный

2. Карстовые районы Верхнепечорской впадины и Соликамской депрессии Предуральского прогиба

Вишеркский (Вш)

сульфатный, соляной

3559

подэлювиальный, подаллювиальный, подфлювиогляциальный, закрытый, местами – голый

Соликамский (Сл)

соляной, сульфатно-соляной

7296

закрытый, покрытый, природный, антропогенный, смешанный

3. Карстовые районы Юрюзано-Сылвинской депрессии Предуральского прогиба

Осинцевский (Ос)

сульфатный, соляной

785

закрытый

Ачитский (Ач)

сульфатный

96

закрытый

Кордонский (Кр)

сульфатный

172

закрытый

Лысьвенский (Лс)

сульфатный

505

закрытый, задернованный, местами – голый

Общая площадь карстовых районов

23354

карстово-

• широкое развитие

обвальных отложений, мощностью на отдельных участках – свыше 100 м;

• существенная и разнообразная техногенная нагрузка на районы развития сульфатных пород, приводящая к возникновению или активизации карста;

• совместное залегание сульфатных и соленосных пород, при растворении которых в несколько раз увеличивается растворимость гипсов и ангидритов.

Серьезной проблемой районов сульфатного карста является развитие провалов, которые наносят ущерб зданиям и сооружениям, промышленным предприятиям, коммуникациям, приводят к гибели людей.

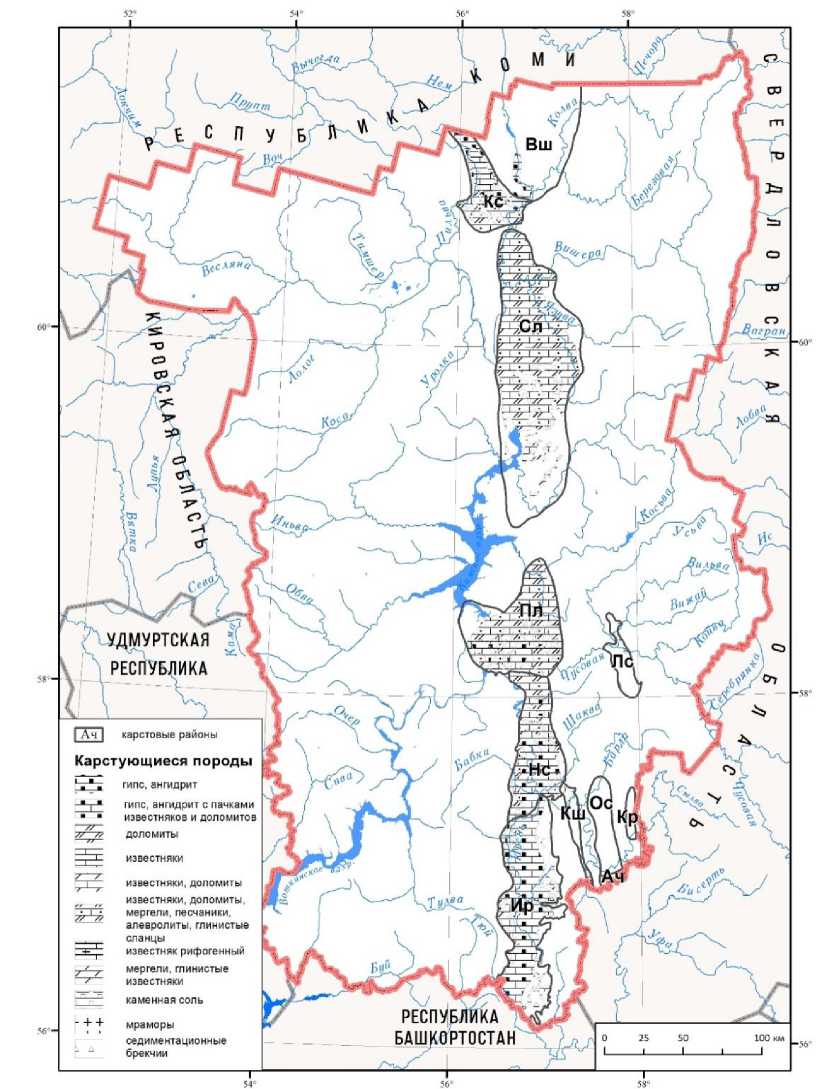

Рис. 2. Карта сульфатного карста Пермского края. Карстовые районы: Кс – Ксенофонтов-ский, Вш – Вишеркский, Сл – Соликамский, Пл – Полазненский, Лс – Лысьвенский, Нс – Ниж-несылвинский, Кш – Кишертский, Ос – Осинцевский, Ач – Ачитский, Кр – Кордонский, Ир – Иренский

Карстовые районы характеризуются повышенным водообменом, низкой защищенностью подземных вод от загрязнения, что способствует развитию экологических проблем.

К районам сульфатного карста авторы относят территории, где закарстованы толь- ко гипсы и ангидриты, а также совместно с карбонатными породами и солями.

Последняя крупная работа, посвященная этой проблеме, «Карст и пещеры Пермской области» была издана по инициативе К. А. Горбуновой в 1992 г. (Горбунова и др., 1992). Проведенное ей районирование карста стало общепризнанным, а монография широко цитируется в России и за рубежом.

За прошедшие почти 30 лет появились новые данные о сульфатном карсте, его проявлениях на участках, не охваченных ранее проведенным районированием.

Например, в Соликамском карстовом районе в долине р. Язьвы встречены, скорее всего, единственные поверхностные проявления сульфатного карста в чистом виде, то есть без участия процессов растворения солей. Здесь на поверхности выходят отложения кошелевской свиты. В ее основании находится пачка ангидритов с гнездами и прослоями гипсов и загипсованных глин мощностью до 14 м (Водолазская, 2015). Севернее с. Верх-Язьва выходы этой пачки образуют цепь карстовых воронок диаметром до 60 м. Часть из них заполнена водой (рис. 1).

В ходе работы была сформирована ГИС «Сульфатный карст Пермского края», которая содержит информацию о количестве карстовых провалов в пределах районов с 1920 г., мест разгрузки сульфатных вод, наличии сульфатных пород в обнажениях, координатные привязки пещер, их морфометрических показателей, существующих и предлагаемых охраняемых природных территорий с проявлениями сульфатного карста. Для обобщения информации использовалась программа ArcGIS. На основании этого были уточнены некоторые границы районов. Авторы посчитали возможным объединить выделенные К. А. Горбуновой карстовые участки в единый Лысьвенский район, где сульфатные породы не имеют сплошного распространения, но процессы имеют общие черты.

Вопросами районирования сульфатного карста Пермского края занимались К. Г. Бутырина (Бутырина, 1975), К. А. Горбунова (Горбунова, 1965, 1977, 1979), Г. А. Максимович (Максимович, 1963, 1969) и др. Ими в 1958 г. были выделены в платформенной части Пермского Преду-ралья Полазнинско-Шалашнинский, Сылвинско-Сергинский и Кунгурско-Иренский районы карста преимущественно в гипсах и ангидритах. Указанные районы относятся к Приуральской карстовой провинции. Позднее районирование территории было пересмотрено (Горбунова и др., 1992) и на территории Пермского края были определены 16 карстовых районов.

По классификации К. А. Горбуновой (1992) выделено 10 районов, где карст связан с сульфатными породами. Авторы статьи сочли возможным выделить еще один – Лысьвенский – район локального распространения сульфатного карста, объединив территории, ранее описанные К. А. Горбуновой как участки карстопроявлений (табл., рис. 2). Благодаря данным АО «ВерхнекамТИСИЗ» (Утемова, Папировая, 2015) были расширены границы Полазненского карстового района. При оцифровке картографического материала была уточнена площадь Соликамского района, которая составила 7349,27 км2 (Ка-дебская, 2020). По уточненным данным, сульфатный карст распространен на площади около 23 тыс. км2 или 14% Пермского края. Таким образом, общая площадь районов, где развиты карбонатный, сульфатный и соляной виды карста, по карте, составленной К. А. Горбуновой, – 45,9 тыс. км2. Уточненная площадь, по нашим исследованиям, составляет 47,5 тыс. км2. На наш взгляд, необходимо проведение подобных исследований для районов развития карбонатного и соляного карста.

Список литературы Уточнение границ районов сульфатного карста Пермского края

- Бутырина К. Г. Карстовые районы и участки центральной части Пермской области // Вопросы физической географии Урала: учен. зап. Перм. ун-та. Пермь, 1975. С. 47-65.

- Горбунова К. А. Особенности гипсового карста. Пермь: Перм. книж. изд-во, 1965. 120 с.

- Горбунова К. А. Карст гипса СССР: учеб. пособие по спецкурсу. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1977. 84 с.

- Горбунова К. А. Морфология и гидрогеология гипсового карста. Пермь: Перм. ун-т, 1979. 95 с.

- Горбунова К. А., Андрейчук В. Н., Костарев В. П., Максимович Н. Г. Карст и пещеры Пермской области. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1992. 200 с. EDN: SGCSRN