Уточнение стратиграфическом ситуации на палеолитической стоянке Каттасай (Ташкентская область, Узбекистан)

Автор: Деревянко А.П., Лазарев С.Ю., Павленок К.К., Шнайдер С.В., Шимчак К., Кот М., Раджабов А., Хужиназаров М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Материалы памятника Каттасай в Узбекистане могут принадлежать малоизученной мустьерской линии развития среднего палеолита региона. Раскопки 2013, 2014 гг. позволили зафиксировать в отложениях стоянки единую, гомогенную концентрацию каменных изделий. Камнеобработка была нацелена на изготовление отщепов, остриев и пластин с плоскостных нуклеусов. В результате работ 2014 г. во многом прояснились особенности генезиса отложений. Археологические материалы, приуроченные к подслоям 4.b и 4.с, видимо, изначально были связаны с подстилающей палеопочвой (слой 5). Она сформировалась в период теплого и влажного климата. Он сменился холодным периодом, во время которого возросла активность делювиальных процессов и снизилась сте -пень задернованности склонов. В результате этого произошел смыв артефактов с верхних участков склона. На основе этих наблюдений можно предположить, что данная территория обживалась палеолитическим населением в период потепления. Предварительно он может быть соотнесен с KIS 3.

Палеолит, узбекистан, каттасай, мустьерская линия развития, генезис отложений, делювиальные процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522131

IDR: 14522131 | УДК: 903.14

Текст научной статьи Уточнение стратиграфическом ситуации на палеолитической стоянке Каттасай (Ташкентская область, Узбекистан)

Территория западной части Центральной Азии в настоящий момент рассматривается как транзитный регион, через который проходило заселение азиатской части континента представителями второй миграционной волны [Деревянко, 2011]. На современном этапе средний палеолит региона рассматривается в рамках дуальной гипотезы, согласно которой он подразделяется на две линии развития: мустьерскую, представленную индустрией грота Тешик-Таш, и пластинчатую, представленную группой стратифицированных объектов (Оби-Рахмат, Кульбулак (слой 23), Худжи) [Кри-вошапкин, 2012].

Мустьерская линия до последнего этапа исследований была представлена только индустрией грота Тешик-Таш, которая характеризовалась использованием плоскостных стратегий расщепления и среднепалеолитическим орудийным набором с высокой долей скребущих форм. Находка всемирно известного погребения мальчика-неандертальца в этой пещере позволяет соотносить этот тип индустрии с неандертальским населением запада Центральной Азии [Окладников, 1949].

В результате работ международной российско-узбекско-польской экспедиции в 2013 г. на стоянке Каттасай была получена каменная индустрия, по своим технико-типологических характеристикам близкая комплексу Тешик-Таш.

Памятник Каттасай располагается в 70 км юго-восточнее г. Ташкента (Узбекистан) и приурочен к юго-восточным склонам Чаткальского хребта, входящего в горную систему Тянь-Шаня. Памятник был обнаружен в 2006 г. сотрудниками ИАЭТ СО РАН [Кривошапкин и др., 2006]. Работами 2013 г. в отложениях стоянки зафиксирована гомогенная в археологическом отношении концентрация каменных изделий. Обитателями стоянки Каттасай использовалась технология плоскостного раскалывания, нацеленная на изготовление уплощенных отщепов, остриев и пластин. Ее характерными особенностями являются четкое разграничение ударной площадки и фронта скалывания нуклеусов; подготовка протяженных площадок при использовании ограниченного участка при расщеплении; сознательное зауживание рабочих поверхностей до начала их утилизации. По предварительным оценкам, комплекс Каттасая может быть включен в рамки мус-тьерского варианта среднего палеолита региона. Учитывая малочисленность таких комплексов, необходимость продолжения исследований данного объекта не вызывала сомнений.

В результате работ 2013 г. окончательно не были прояснены вопросы генезиса отложений стоянки [Деревянко и др., 2013]. Данные раскопок 2014 г., а также результаты геохимических, гранулометрических и седиментологических анализов отложений внесли существенный вклад в прояснение этих вопросов, чему и посвящена настоящая работа.

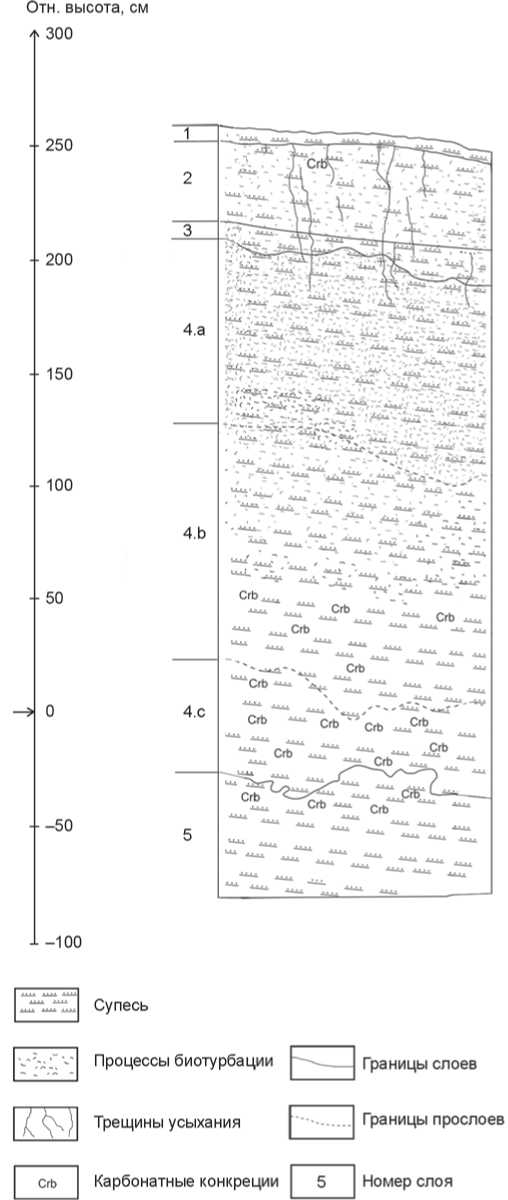

Прежде всего, было уточнено стратиграфическое описание разреза стоянки Каттасай, которое ведется сверху вниз, от дневной поверхности.

Слой 1 . Современный почвенный горизонт. Представлен коричневато-серой алевритовой супесью, трещиноватой за счет трещин усыхания, корней современных растений и биотурбаций. Поверхность напластования (далее п.н.) четкая, неровная. Отложения перерывают нижележащие образования без видимого несогласия. Истинная мощность (далее – и.м.) 0,03–0,05 м.

Слой 2 . Коричневато-серая алевритовая супесь. Текстура слоя трещиноватая за счет трещин усыхания и биотурбаций. В слое встречаются темно-красные граниты размером до 2 мм и карбонатные конкреции до 20 мм. П.н. четкая, ровная. Отложения перекрывают нижележащие образования с параллельным несогласием. Генезис отложений слоя – техногенный, агрокультурный. И.м. от нескольких сантиметров до 0,5 м по линии север – юг.

Слой 3 . Коричневато-серая алевритовая супесь. Текстура трещиноватая за счет трещин усыхания. Отложения слоя также нарушены биотурбациями, однако в меньшей степени, чем вышележащие. В слое встречаются редкие карбонатные конкреции (до 5 мм) и обломки коренных пород (темнокрасные граниты до 5 мм). П.н. четкая, неровная, волнистая. Отложения перекрывают нижележащие образования с параллельным несогласием. Генезис отложений слоя – техногенный, агрокультурный. И.м. 0,05–0,19 м (в среднем 0,12 м).

Слой 4 . Включает три прослоя: 1) биотурбиро-ванный прослой 4.а; 2) крупнообломочный прослой 4.b; 3) мелкообломочный прослой 4.с.

Прослой 4.а. Светло-коричневая алевритовая супесь. Текстура нерегулярная, трещиноватая за счет трещин усыхания и сильных биотурбаций. В кровле прослоя до уровня 0,1 м ниже поверхности напластования выделяются небольшие линзы более грубозернистого материала, песчано-алевитового материала. В средней части прослоя встречаются карбонатные конкреции (до 50 мм), белые карбонатные примазки. В прослое изредка отмечаются окатанные обломки темно-коричневого алеврита (от 3 до 15 %). Размеры обломков от нескольких до 50 мм. П.н. прослоя нечеткая, но ясная, установлена по нижней границе активных биотурбаций. Отложения слоя интерпретируются как эоловоделювиальные с сильной постседиментационной переработкой. И.м. прослоя 0,70–0,75 м.

Прослой 4.b. Светло-коричневый алеврит с обломками темно-коричневого глинистого алеврита различной степени окатанности. Текстура массивная, фрагментарно трещиноватая за счет трещин усыхания. В прослое выделяются участки (размеры до 0,5 × 0,5 м), в которых наблюдается максимальная концентрация обломов глинистого

Стратиграфия палеолитической стоянки Каттасай (восточная стенка).

0,3 м ниже п.н.; 2) поноры мелких животных (30–150 мм) и биотурбации насекомых и червей (до 30–40 мм); 3) карбонатные конкреции (до 5–15 мм), стяжения. П.н. нечеткая, неясная, установлена по резкому, неравномерному уменьшению в разрезе количества глинистого алеврита. И.м. прослоя 1 м.

Прослой 4.с. Коричневая алевритовая супесь. Текстура слоя массивная, фрагментарно пористая. В слое присутствуют обломки глинистых алевритов, аналогичных обломкам в прослое 4.b., однако размер их намного меньше – 3–4 мм. Визуальное процентное содержание в прослое не более 10 %. Постседиментационные изменения следующие: 1) поноры мелких животных диаметром до 50 мм; 2) очень широко развитые карбонатные конкреции (визуальное содержание в прослое до 10 %, размер до 15 мм). И.м. прослоя непостоянная, от 0,30 до 0,85 м, в среднем 0,5 м. П.н. слоя четкая, ясная, рваная, пламеобразная, видимо, нарушена процессами солифлюкции. Генетически отложения слоя интерпретированы как эоловоделювиальные, с размывами локальных, возможно почвенных (?), горизонтов. И.м. слоя 4 варьирует в пределах от 1,15 до 1,25 м.

Слой 5 . Темная, красновато-коричневая алевритовая супесь. Макротекстура массивная. Микротекстура сетчатая, конгломератовая, обусловлена наличием в слое отдельных окатанных обломков темно-коричневых глинистых алевритов и развитой карбонатной сеточкой между ними. Данные обломки аналогичны в прослое 4.b, однако в слое 5 они более темные, глинистые и редкие (визуальное содержание в кровле слоя достигает не более 5 %). Размер обломков около 10 мм. На границе слоев 4 и 5 выделяются участки с пятнистой текстурой, образованной, вероятно, в результате перемешивания отложений двух слоев, что допустимо при процессах солифлюкции. Слой также осложнен постседиментационными процессами – биотурбациями, выраженными понорами (до 60 мм в диаметре) и карбонатизациями, представленными белыми карбонатными конкрециями и стяжениями (до 5 мм).

Генетически слой может быть интерпретирован как эолово-делювиальный, однако в переделах данного слоя, вероятно, присутству- алеврита (до 30 %). Обломки с размерами от 2–3 до 50–70 мм имеют различные формы, от слегка угловатых до хорошо окатанных. Постседиментационные изменения следующие: 1) трещины усыхания с шириной до 5 мм, распространены до уровня ют остатки палеопочвенных горизонтов, о чем свидетельствует более темный цвет отложений, наличие окатанных обломков, визуальное содержание которых в нижележащих горизонтах по результатам раскопок прошлых лет может достигать 90 %. В.м. слоя более 0,75 м.

Значительный блок информации, благодаря которому удалось оценить интенсивность почвообразования, был получен в рамках геохимического анализа. На основе соотношения CaO/ MgO, (CaO+Na2O+K2O)/Al2O3 и K2O/Na2O в различных слоях было доказано, что наиболее интенсивно почвообразование связано с периодами теплого и влажного климата (слои 2 и 5), слои 3 и 4, напротив, сформировались в холодных и сухих условиях.

На разных участках раскопа археологический материал был приурочен к различным стратиграфическим подразделениям – 4.b и 4.с. На наш взгляд, артефакты могут быть связаны с почвой, которая в данном разрезе представлена слоем 5, сформировавшимся в период теплого и влажного климата. В свою очередь, он сменился холодным периодом, во время которого интенсифицировались делювиальные процессы, а процессы задерно-ванности, напротив, снизились. В результате этого произошел смыв артефактов с верхних участков склона. Данное предположение подтверждают также и фиксируемые нами фрагменты почвы слоя 5 в прослоях 4.с и 4.b.

Таким образом, на основе стратиграфических наблюдений мы можем говорить, что данная территория обживалась древним населением в период потепления, который мы можем пока предположительно отнести к KIS 3. Дальнейшие исследования отложений стоянки Каттасай предполагают проведение микроморфологического анализа отложе- ний и AMS-датирования образцов малакофауны, что даст возможность более уверенно говорить об условиях, в которых заселялась эта территория в древности, и о вариантах адаптации древнейшего населения к этим условиям.

Список литературы Уточнение стратиграфическом ситуации на палеолитической стоянке Каттасай (Ташкентская область, Узбекистан)

- Деревянко А.П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование человека современного анатомического типа. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -560 с.

- Деревянко А.П., Исламов У.И., Павленок К.К., Шнайдер С.В., Шимчак К., Кот М., Раджабов А., Лазарев С.Ю. Предварительные результаты исследования стоянки Каттасай (Узбекистан) в 2013 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. -Т. XIX. -С. 60-65.

- Кривошапкин А.И. Оби-рахматский вариант перехода от среднего к верхнему палеолиту: автореф. дис.. д-ра ист. наук. -Новосибирск, 2012. -38 с.

- Кривошапкин А.И., Исламов У.И., Колобова К.А., Милютин К.И., Мухамаддиев А.Г., Белоусова Н.Е. Предварительные итоги работы международной археологической экспедиции по изучению каменного века Узбекистана в полевом сезоне 2006 года//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. -Т. XII, ч. 1. -С. 162-166.

- Окладников А.П. Исследования мустьерской стоянки и погребения неандертальца в гроте Тешик-Таш. -М.: Наука, 1949. -85 с.