Узорная стежка ткани и войлока: к вопросу генезиса орнаментального декора (на материале экспонатов музея имени Зая-Пандиты Калмыцкого научного центра РАН)

Автор: Батырева Светлана Гарриевна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Museion: выставки, фонды, коллекции

Статья в выпуске: 1 (21), 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена сравнительному анализу орнаментального декора войлока и ткани ойратов Западной Монголии и калмыков России на материале экспонатов Музея традиционной культуры им. Зая-пандиты Калмыцкого НЦ РАН и других отечественных музеев. Автор использует методы исторической науки, этнологии и искусствознания, применяемые в музеологии. В ходе исследования рассмотрены узоры, украшавшие предметы традиционного быта калмыков; описаны типичные приемы их орнаментальной отделки, формы узоров, цветовые и композиционные решения; выявлены связи орнаментики с традиционным миропониманием номадов; изучена калмыцкая техника вышивки-аппликации «зег»; установлено, что стеганый узор войлока ойратов и калмыков - это квинтэссенция художественной традиции номадов. Все это позволяет сделать вывод о «генетической» взаимосвязи калмыцкой вышивки и узорного войлока, прослеживаемой в геометрическом узоре «зег» - своеобразной трансформации стеганого узора войлока. При этом становится очевидным, что орнаментальный декор войлока сохраняет традиционный код культуры, являющийся художественным наследием номадов.

Калмыки, культурное наследие, декоративно-прикладное искусство, традиция, войлок, вышивка, орнаментальный декор, этнокультурогенез, музей, экспонат

Короткий адрес: https://sciup.org/170174999

IDR: 170174999 | УДК: 347.787.5-037.63(=512.37)(470.47+510) | DOI: 10.36343/SB.2020.21.1.013

Текст научной статьи Узорная стежка ткани и войлока: к вопросу генезиса орнаментального декора (на материале экспонатов музея имени Зая-Пандиты Калмыцкого научного центра РАН)

Традиции декоративного оформления войлочных изделий монголоязычных ойра-тов и калмыков складывались очень давно. И именно в истории этих родственных народов, сегодня разделенных обширным расстоянием, мы видим причину локального развития их культуры. Несмотря на общие истоки ремесла, войлоковаляние номадов, тем не менее, имеет этнические особенности. Предпринятое нами сравнительно-сопоставительное исследование обозначенных традиций строится в русле современных тенденций отечественного музееведения, предполагающих детальное описание и анализ материала, в связи с чем достигается научный уровень изучения прикладного искусства. В таком ракурсе исследование войлоковаляния монгольских на- родов, предпринимаемое впервые, позволит проследить развитие традиций художественной обработки древнейшего материала животноводческого хозяйства номадов.

Калмыцкая культура сформировалась в условиях исторически обусловленной смены горного и лесного природных ландшафтов Западной Монголии на засушливые степи Северного Прикаспия. Этот фактор во многом объясняет этническое своеобразие народного прикладного творчества, сложившегося, дополним, в многообразии этнокультурных контактов новой среды обитания. В этой системе, сохраняющей первородное начало но-мадических традиций, взаимообусловлено развитие видов ремесленного производства. В сравнительном изучении возможно высветить проблемные аспекты традиционного наследия, несмотря на отсутствие специальных обобщающих трудов о культуре монгольских номадов. В опоре на российские и зарубежные исследования , их теоретическое обобщение, уточняется место и роль наследия калмыков в историческом процессе социокультурного взаимодействия в степях северного Прикас-пия России.

В исследованиях ремесла номадов, представленных трудами ученых России и Монголии [6; 10; 28], сравнительно небольшое место отведено художественной обработке войлока. Описательный характер изучения исключает целенаправленный сравнительный анализ этнических традиций. Попытка проследить генезис традиций, происходивший в процессе адаптации и трансформации наследия, реализуется в последовательном обращении к орнаментальному декору войлока и ткани. Здесь, предполагаем, сохраняются архетипы образного мышления предков, позволяющие выявить общее и особенное войлочных изделий ойратов и калмыков. В исследовании узорной стежки войлока выясняются взаимообусловленные связи с калмыцкой народной вышивкой, художественным явлением не только в культуре народа, но и в искусстве монголоязычного мира.

Материалы и методы

В сопоставительном ряду артефактов войлоковаляния привлекается экспозиционный и фондовый материал Музея традицион- ной культуры им. Зая-пандиты КалмНЦ РАН (ил. 1, 2) и других музеев России. Музееведческое описание декорированных изделий из войлока и ткани основывается на применении междисциплинарной методики (истории, этнокультурологии, искусствоведения) в изучении народного прикладного творчества. Оно рассматривается в процессе трансформации наследия в утратах и приобретениях калмыцкой культуры, сложившейся в исторических параметрах российской государственности.

Войлоковаляние — основополагающее ремесло в животноводческом хозяйстве номадов. Валяная шерсть в качестве покрытия является строительным материалом в конструкции мобильного жилища. Оно опреде-

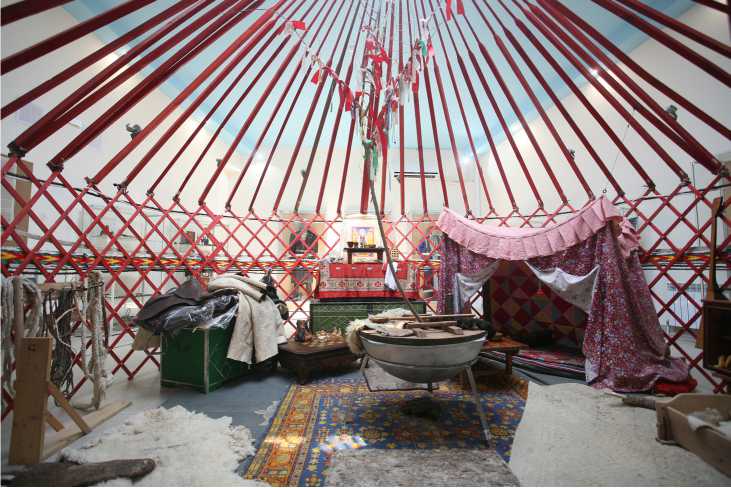

Ил. 1. Кибиточный комплекс экспозиции Музея калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты КалмНЦ РАН.

Фото С.Г. Батыревой

Ил. 2. Войлочный раздел экспозиции музея. Фото С.Г. Батыревой

ляет первоначало нома-дического бытия, обуславливающее развитие иных ремесел. Известна сакрализация войлока в обрядовой культуре калмыков, прослеживаемая в родовой инициации, свадебной обрядности (обряд «мeргмY», белая кибитка новобрачных, войлок в составе приданого невесты). Особо значим войлок в родинных обрядах, сопровождаемых окутыванием новорожденного, ритуалом «первых шагов» ребенка (перерезание шерстяной нити вокруг ножек на белом ширдыке), а также в похоронно-поминальных обрядах. Знаковый характер традиционного войлока предполагает бытие архаического мировидения народа, проецируемого в декоре изделий, образуемом орнаментом [4].

Орнамент является системообразующим зерном художественной формы, придающей изделию статус артефакта. Образная полнота орнаментики рождена в единении человека с окружающей природой. В ряду основных форм калмыцкого орнамента

( геометрического, растительного и зооморфного ) дифференцированы историей и культурой традиционного общества их разновидности — астральный, культовый и алфавитный, именной, мужской (женский) и тамговый (тавровый) [5, с. 85-106]. Взаимосвязанные знаковой сутью узоры выражают явления окружающего мира в соответствии с представлениями народа о красоте и гармонии.

Древнейшим космогоническим узором на войлоке является спираль, символизирующая мировое пространство, вселенную как символ вечного движения. Астральные мотивы изображения солнца и неба в виде круга, сторон света — крестовиной «цаhрг», как правило,— геометрические. В них нашли отражение небо, звёзды и планеты, образующие семидневный недельный цикл, имеющий и третье — именное , нарицательное значение в калмыцкой культуре. Орнаментом обозначены явления природы (облака, ветер, молния, осадки), а также сезоны года. Осенний «намрин зег» в виде облака с косыми линиями дождя, встречается на верблюжьей попоне, он исполнен в технике аппликации и вышивки. С узором «зүнһара зег»

фазе) (ил. 3), «солнгин зег» (радуги) или волновой орнамент «дольган зег» астрального характера, несущий параллельно тавровую (тамговую) функцию [5, с. 91–94; 12, с. 94–98]. Очевидна генетическая связь калмыцких знаков собственности и «символического письма» монгольских народов, указывающая на синтетичность информационно-изобразительной структуры орнамента. Данная символика объ-емлет разновидности мужского или женского, именного узора. Знаком собственности может быть изображение человека, дополняемое зооморфными и растительными мотивами. Множественное сочетание видов и разновидностей калмыцкого орнамента образует художественный декор предметов традиционного быта народа.

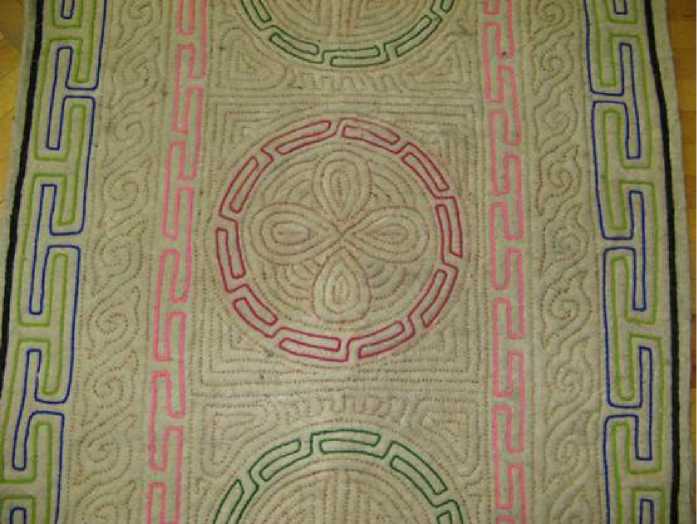

Характерный геометрический узор несет декор войлочных циновок Музея традиционной культуры им. Зая-пандиты КалмНЦ РАН [9, с. 143–151]. Центр образует квадратная (ромбовидная) форма, переходящая справа и слева в усеченные треугольные половинки. Узор в сочетании с полукружным меандром «зег» может быть развернут в усложненной связаны стороны света и память об исторической прародине калмыков Джунгарии. Составляемые линией узоры в совокупности своей представляют систему древних космогонических воззрений, «природную» основу народного мировосприятия.

Линия узорной строчки калмыцкого войлока во взаимо-обратимой игре геометрических форм — квадратов «дорвлҗн» и треугольников «hорвл^н» — объединяет их в композиции декора. Его могут дополнять узоры «сарни зег» (луна в начальной

Ил. 3. Орнаментальный декор калмыцкого войлока. XX в. Музей калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты КалмНЦ РАН. Фото С.Г. Батыревой

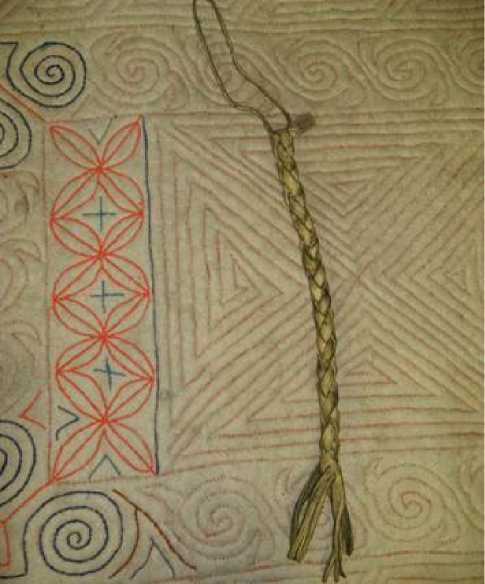

Ил. 4. Геометрический узор калмыцкого войлока. XX в. Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н.Пальмова.

Фото С.Г. Батыревой

композиции с центром из двух-трех квадратов, разветвляющихся треугольными фрагментами. Иногда трехъярусные столбцы полукружного «зүнһара зег» в сочетании с узором «сарни зег» линейной стежки дополнены шести-семилинейной строчевой каймой войлочного полотна [2, с. 23–31].

Его вариации представляет узорный войлок из собрания Национального музея РК им. Н. Н. Пальмова, дублируемый слоем шерсти темного цвета (ил. 4). Полукружная линия краев полотна, образуемая входящими один в другой слоями, подобна «пазловому» соединению, скрепленному изнутри швами. Характерно это и для экспонатов Войлочной кладовой Российского этнографического музея, собранных в 1906 г. у калмыков Донской области Сальского округа. Обшивка полосой из треугольных лоскутков красного и черного сукна красочно дополняет образец настенного войлока из коллекции РЭМ [19, с. 11]. В иллюстративном ряду каталога выставки «Мир войлока» Российского этнографического музея приведен калмыцкий потник на двугорбого верблюда, датируемый началом XX в. [14]. Декор его составляют круги и квадраты, заполненные узорной стежкой крестообразного «цаһрг гзег», символизирующего перекрестье дымохода «харач» кибитки. Геометрический узор войлочной попоны с надхвостником и кисточкой на конце, недоуздка из собрания РЭМ образован ромбами и треугольниками, соединенными параллельными линиями строчки. Таков комплект войлочного снаряжения верблюда из «свадебного поезда» невесты, дублированный тканью и аппликацией из цветного сукна, тесьмой и черной бахромой. Орнаментальный мотив сочетает приемы стежки цветной шерстяной нитью и тканевой аппликации.

Замечательный образец стежки представляет собой войлок из экспозиции Ца-ган-Аманского культурного центра «Алтн булг»: квадраты в сочетании с перекрестьем «цаһрг» в обрамлении треугольных форм (ил.5). Светлая шерсть полотнища является фоном строчки, сделанной коричневой нитью. Узорной композицией изделия перекликаются с войлоком ойратов Монголии, используе-

Ил. 5. Орнамент «цагрг зег». XX в. Музей культурного центра «Алтн Булг». Фото В.Б Басанговой.

мым в качестве полога на дверь жилища. Геометрический узор, усиленный параллельными линиями строчки, заполняет прямоугольной формы полотнище, сбитое из овечьей и верблюжьей, плотной в фактуре, шерсти. Иногда композиция включает круги, данные в движении слева направо — «по солнцу» (калм. «зөв эргәд») (ил. 6), в деталях напоминающие динамичный «круговой» рисунок войлочного ковра хуннов из Ноин-Улы (Эрмитаж) (ил. 7). Белая основа может быть дублирована

Ил. 6. Т-образный меандр, круговой и растительный орнамент ойратов Западной Монголии. Музей калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты КалмНЦ РАН.

Фото С.Г. Батыревой

«врезным» слоем темно-коричневого войлока в обрамлении витого шнура. Подобный декор украшает калмыцкий войлок из фондов Национального музея

Ики-Бухус Малодербетовского района). Схо-

РК им. Н. Н. Пальмова, Российского этнографического музея и Астраханского музея-заповедника, Музея джангарчи Ээлян Овла (пос.

жи с ним циновки «ширдг» XIX — начала XX в., приводимые в альбоме «Хальмг улсин эрдм» Д. Сычева [31, с. 77–78].

Ил.7. Войлочный ковер (из раскопок Ноин Улы, Монголия).

I тыс. до н. э. Государственный Эрмитаж. Фото С.Г. Батыревой

В целом симметричной композиции калмыцкого войлока свойственны строгий геометрический рисунок и лаконичное сочетание цветов натуральной шерсти в многообразии тональных отношений. Особенностью декора является характерный прием строчевого шва «хатхмр», проложенного линейными рядами (3, 6 или 7) вокруг центра и отличного цветом нити от войлочной основы. Единый стереотип геометрического рисунка в указанных отношениях «целого» и «частного» варьируется в композиции, не сложной лишь на первый

взгляд. В каждом случае мастерицей найден свой оригинальный подход в освоении и трактовке пространства во взаимообусловленной целостности элементов орнаментального декора. Философское утверждение органичной взаимосвязи явлений среды прочитывается Д. Гантулгой с позиций учения «Арга-билиг», где «арга» выступает методом (способом) и действием, обозначая мужское начало, в то время как «билиг» — это дар (мудрость) и статика, свойственные женскому началу. Их противоборствующее взаимодействие, дословно выраженное калмыцким выражением «Йирт-мжин хойр ундсн», образует органичное единство мироздания [10; 3].

Иерархия культурных смыслов трактует традиционное миропонимание этноса, определяя глубоко содержательное наполнение формы. Архаика структурирования мира гарантирует его сохранность в пространстве войлочной циновки «ширдг», воспроизводящей в графике узора ритм кочевого бытия, закодированный традицией. Образно осмысленную систему нанесения декора правомерно рассматривать моделью освоенного, то есть окультуренного пространства бытия этноса [6]. В геометрии декора, архаического пласта традиционного видения формы ойратов и калмыков, как мы считаем, заложены единые истоки войлочной традиции номадов. Таков результат структурно-функционального анализа орнаментального декора в междисциплинарной методике музееведения.

Известно, что народное творчество обусловлено хозяйственно-культурным типом общества, являющимся базой развития художественных ремесел. Декоративно-прикладное искусство калмыков сложилось в кризисных условиях «перехода» из Центральной Азии в европейскую часть России, сопровождаемого сменой природного ландшафта и условий кочевого скотоводства. Сокращение пастбищных угодий привело к вынужденному переходу калмыков на оседлость в XIX в. Это определило дальнейшую судьбу традиций в культуре народа. Сокращение объемов шерсти, натурального материала скотоводческого хозяйства, привело к замене двух- и трехслойных войлочных циновок однослойными без обрамления витым шнуром, более экономич- ными в ремесленном производстве рубежа XIX-XX вв. Утрачивающая значимость традиция войлоковаляния в условиях оседания калмыков на земле свернулась, «законсервировав» таким образом архаический пласт монохромного стеганого декора.

В кочевой культуре ойратов Монго-лииХХ в. войлочный декор получает дальнейшее развитие: cтеганый узор исполняется цветной нитью в композиции, сочетающей геометрический, растительный и зооморфный мотивы. Например, от стилизованного четырехлепесткового цветка отходят квадраты, сложенные из треугольников в дополнении цветочных рядов, данных крестообразным узором стежков оранжевой и синей нитями (ил. 8). Композиция окаймлена орнаментированным рядом «гулз» (спиралью рогообразно-го рисунка) и г-образным меандром в движении слева направо. Цветной нитью выделены центр, внутреннее угловое и внешнее оформление узорной композиции. Иногда расцвечивание декора, производимое сегодня не рас-

Ил. 8. Цветочный орнамент ойратского войлока. Нач. XXI в. Музей калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты КалмНЦ РАН.

Фото С.Г. Батыревой

Ил. 9. Орнаментальный декор ойратского платья «терлг» . XX в. Музей калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты КалмНЦ РАН.

Фото С.Г. Батыревой тительными, а анилиновыми красителями, осуществляется фломастером, заменяющим трудоемкое традиционное окрашивание шерстяных нитей. Цветная стежка узора, сочетающего древний геометрический орнамент в дополнении растительных и зооморфных мотивов — особенность войлока ойратов рубежа XX–XXI вв. из фондов Музея им. Зая-пандиты КалмНЦ РАН.

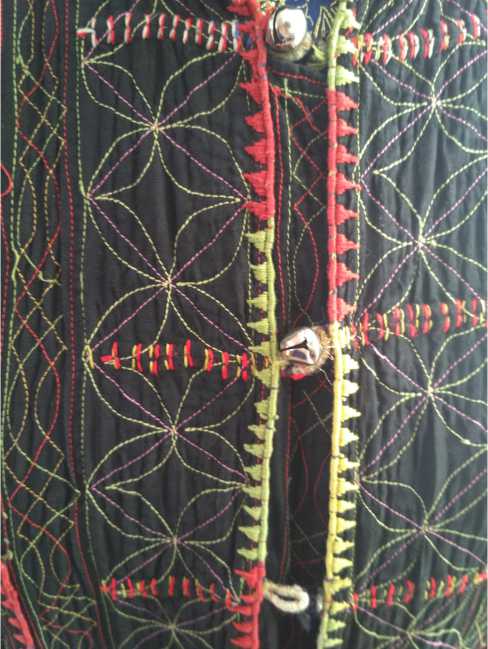

Узорный войлок заставляет вспомнить строчевой декор женского платья [инв. № ПР-488/1260 ОФ], поступившего в музей из местности Хобоксар, расположенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (ил. 9). Платье, напоминающее кроем калмыцкий «терлг», сшито из черной хлопчатобумажной, дублированной изнутри ткани. Его украшает узорная полихромная стежка нитью на груди — растительный узор в дополнении геометрической плетеной композиции, покрывающей и рукава. Декор помещается на раз- воротах разреза и полах платья, внизу орнаментальные полосы идут по бокам, окаймляя вшивные карманы. Поясная вставка украшена решетчатым стеганым узором (калм. «терм зег»). Стойка воротника украшена сочетанием войлочных мотивов полукружного орнамента «зег» и «гулз», вышитых «по ходу и против солнца» и на подоле платья.

Строчевой декор ткани, включающий узоры ойратского войлока, можно видеть на женском платье «тэрлэг» (см. рис. 39 [25, с. 41-43.]). Торгудский костюм дополняют войлочные сапоги «тооку» с кожаной подошвой и шерстяными шнурами крепления. Очевидно сходство стеганого узора «тэрлэг» и женского платья ойратов (ПР-488/1260 ОФ) из Хобокса-ра (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР). Рельефной строчкой создан орнаментальный декор, сочетающий геометрический, растительный и рогообразный узоры. Мотив «гулз» войлочных циновок «ширдг» ойратов в украшении одежды дополнен сложными вариациями т-образного меандра и сетчатого узора (калм. «терм зег») в выразительном художественном облике женского платья.

Обобщим: орнаментальные композиции, прошитые цветной нитью, свидетельствуют о единстве традиций декора ойратов Монголии, распространяемых как на ткань, так и на войлок. Параллелью может служить стеганый узор калмыцких кисетов «тYнгр-цг», выявленных в результате комплексной научно-поисковой экспедиции Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН на рубеже 2000–2001 гг. по Кетченеровскому району. Декор матерчатых кисетов образован ярусными рядами четырехлепесткового узора «цецгэн зег», выполненного цветными нитями на темной ткани. Школьный музей села Эвдык бережно хранит вещи традиционного быта: деревянную чашу для мяса «тавг» старинной работы XIX в., кожаную бортху XX в. с характерным тисненым узором и эти вышитые руками мастериц кисеты. Узор в разных вариациях исполнения датируется первой половиной XX в. и считается старожилами локальной традицией селения Эвдык Кетчене-ровского района Калмыкии [21].

Тканый кисет «түнгрцг» (ПР-75/5/0118 ОФ) входит в ансамбль калмыцкого мужского костюма из собрания Музея им. Зая-пандиты. Ярусные ряды перекрываемых кругов желтого, оранжевого, зеленого и серого цветов с ростками побегов «бетк зег», выполненные машинной строчкой, выделяются на черном фоне саржи. Края изделия подобно войлочному обрамлению оформлены двухцветным витым шнуром, стягивающим разрез кисета. Сравнительно-сопоставительный ряд экспонатов позволяет выделить единую технологию стежки на войлоке и ткани в традиционном ремесле монгольских народов. В органичном синтезе приемов необходимо подчеркнуть исходные позиции войлочного декора, перенесенные на ткань в целом почти без изменений.

Стежка и аппликация войлока с последующей обшивкой шнуром характеризуют ковры номадов Ноин-Улы. Находки экспедиции П. К. Козлова 1923–1926 гг. (Государственный Эрмитаж) датируются концом I в. до н.э.— I в.н.э. Спиралевидный орнамент выполнен путем наложения шнура, свитого из шерстяных нитей и прикрепленного к войлоку сухожильными нитями в технике «иголка вперед», нити закреплены узлами. Фрагменты валянных из верблюжьей шерсти ковров хунну, простеганных ромбами, устилали полы погребальных камер [30, с. 92–93, 129–132, 173]. Они удивительным образом схожи с калмыцкими войлочными циновками, украшенными ромбовидными узорами, составленными из треугольников, что указывает на древность орнаментального декора.

Органично сочетание подобных приемов в технике исполнения калмыцкой вышивки-аппликации «зег», выделяемой исследователями в качестве самобытного достижения художественной культуры монгольских народов [18, с. 34; 31, с. 41-42]. Вышитый декор ткани имеет определение «зег», в переводе означающее «узор, орнамент, сделанный многоцветными шелковыми нитями», наложенными в параллельной прошивке, образующей радужную полихромию узора. Второе значение слова «зег» — складка века глаза [15, с. 245]. Многозначность термина применима в описании полукружного джунгарского орнамента (калм. «зюнhара зег»), подчеркивающем технику наложения шерстяных ни-

Ил. 10. Калмыцкая народная вышивка «зег» на женском костюме. XX в.

Музей калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты КалмНЦ РАН.

Фото С.Г. Батыревой тей или шнуров. Комбинированный строй вышивки включает приемы аппликации в применении нашивок галуна, позумента, ленты или канта (калм. «күсм») [15, с. 329], обшивку тканью, в том числе и парчой (калм. «чимкәр») [15, с. 584]. В исполнении декора калмычка умело применяла лицевое шитье стежком «хатхмр», выкладывая кайму орнаментальной композиции витым шнуром «утцн», как на войлоке. Декоративный эффект несет контрастное сочетание цвета и фактуры шерстяных нитей, шнура и ткани, на которой геометрический узор выстлан строчевым швом нити «хатхмр» и акцентирован выкладкой по контуру шерстяным шнуром, позументом, тесьмой (ил. 10). Творчески переосмыслена и обогащена исходная войлочная традиция, у ойратов расцвеченная в нитяной стежке ткани, у калмыков получившая выражение в вышивке-аппликации. Яркое цветовое звучание вышитого декора образует меандр «зег» как первородное начало изображения на войлоке и ткани.

Стержнем полихромной композиции является черный контур геометрического орнамента, «держащий» спектральную раскладку вышивки [5, с. 74-79]. Своеобразие художественной традиции сложилось в процессе эт-нокультурогенеза калмыков. Тональная разработка того или иного цвета нити и шнуров достигалась в применении растительных красителей. Сбор осуществлялся начиная с цветения степи весной и заканчивая осенью, то или иное растение нужно было собирать в определенное время года [20]. Окрашивание в коричневый и красный цвет получали из лишаев и корней марены, в зеленый ― из полыни и листьев деревьев, в желтый ― из грибов и т. д. Позднее появились красители фабричного производства в окрашивании шерсти, которые в силу дешевизны вытеснили растительные на рубеже XIX–XX вв. и далее в XXI в. [14, с. 4].

Полихромный декор круглых подголовников «дер» из калмыцкой коллекции РЭМ образует вышивка «түнткин зег», располагаемая на тканом торце войлочного изделия. Стежка в несколько рядов белой шерстяной нитью по окружности расшивалась затем золотой и серебряной нитью. В центре круглой композиции помещался четырехлепестковый цветок, оттеняемый нитями розового, темно-красного, бордового и желтого цветов. Подобным образом по золоченому круглому торцу подголовника (из коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого) выложен орнамент «зег» цветными шерстяными шнурами, используемыми в войлочном декоре. Искусство выделки позументов, витых шнуров, шерстяной и шёлковой тесьмы было распространённым ремеслом калмычек-рукодельниц, поставлявших товар, пользовавшийся спросом и за пределами степи.

Этническое своеобразие калмыцкой вышивки «зег» заключено в контурной выразительности меандра, акцентированной полихромной выкладкой цветными шнурами по линии строчевого рисунка. Художественное явление калмыцкой вышивки «зег» воспринимается своеобразным возмещением и органичным продолжением традиций узорного вой-локоваляния. В сравнительно-сопоставитель- ном анализе традиции, возникшей в процессе формирования культуры калмыков, важно подчеркнуть роль орнамента, объединяющего пластическую структуру декора различных видов прикладного народного творчества.

Вышивкой «зег» определен художественный образ калмыцкого народного костюма. В его ансамбле незначительное место уделено ювелирным украшениям из металла, превалирующим в декоре костюма этнически родственных ойратов. В призме трансформации культуры видится развитие калмыцкого прикладного искусства во взаимообусловленной связи его видов, генерирующей орнаментальную традицию на ткани. Явление вышивки «зег» в адаптации к новым условиям органично возмещает позиции художественного металла, редуцируемые в декоре народного костюма и в целом ремесла.

В традициях декора зримо акцентированы материальная и художественная составляющие бытия народа. Этническая культура воспроизводится в ремесленном производстве кочевого хозяйства. Оформленное обычаями и обрядами, оно органично представляет традиционный быт калмыков XIX — начала XX в. Образное мировидение, выраженное в декоре войлока и ткани, объединяет рациональное и духовное, сконцентрированное в орнаменте «зег» и передаваемое из поколения в поколение как значимый код традиционного наследия народа.

Результаты и выводы

На музейном материале рассмотрено прикладное искусство монголоязычных ой-ратов и калмыков в сравнительном анализе художественной обработки войлока и ткани. Формирование локальных особенностей художественного ремесла калмыков обнаруживает и проецирует важную роль традиции. Ею определяется образное мировидение, сквозь призму которого усваивается новое в жизнедеятельности этноса, становясь со временем традицией культуры. Орнаментальный декор войлока и ткани позволяет сделать вывод о сохранении архетипа художественного мышления в орнаменте. Оно питает этническую культуру, формирующую явление вышивки-аппликации «зег» в традиционном наследии калмыков.

В результате проведенного исследования мы увидели, что:

-

— орнамент как матричная основа декора художественных ремесел калмыков России и ойратов Западной Монголии обуславливает трансляцию архетипов образного мышления предков, формирующих этническое своеобразие прикладного творчества;

-

— геометрическая стежка войлока и комбинированная калмыцкая вышивка «зег» генетически взаимосвязаны в линейном узоре «зег» и исходной основе стеганой техники исполнения, дополняемой и обогащаемой в вышивке;

-

— концентратом трансформированной традиции является народная вышивка «зег», художественное явление в искусстве монгольских народов;

-

— вышитый декор калмыцкого костюма возмещает утрачиваемые позиции художественного металла, превалирующего в эстетике народного костюма ойратов; линейная выразительность узора в декоре войлока, тка-

- ни и металла взаимообусловлены в процессе развития;

-

— в историческом этнокультурогенезе сформировано этническое своеобразие пластического фольклора калмыков.

Процесс формирования калмыцкой культуры, органично соединившей традиционное и новационное, сопровождается утратами и приобретениями. Преобразования происходят в призме этнокультурного взаимодействия, определившего самобытную выразительность искусства, сформированного в отрыве от монгольского культурного массива. В трансформации наследия образуется новое художественное явление, сохраняющее орнаментальную основу узорного войлока. Последний выступает традиционным кодом культуры номадов, передаваемым в архетипах образного мышления. Калмыцкая народная вышивка «зег» позволяет утверждать: инновация со временем становится традицией, обеспечивая этнической культуре дальнейшее развитие в меняющихся условиях бытия традиционного общества.

Svetlana G. BATYREVA

Patterned Stitching of Fabric and Felt: On the Genesis of Ornamental Decor

(On the Material of the Exhibits of the Zaya-Pandita Museum of Traditional Culture of the Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences)

Список литературы Узорная стежка ткани и войлока: к вопросу генезиса орнаментального декора (на материале экспонатов музея имени Зая-Пандиты Калмыцкого научного центра РАН)

- Батсайхан Ц. О., Бесчастнов Н. П. Монгольские ковры: история, теория и методы проектирования. М.: Моск. гос. ун-т дизайна и технологии, 2016.

- Батырева С. Г., Батырева К. П., Манхадыкова Е. Н. Музей калмыцкой традиционной культуры им. Зая-пан-диты: Путеводитель. Элиста: Калм. инс-т гуманит. исследований Рос. акад. наук, 2016.

- Батырева С. Г. Войлок в обрядовой культуре калмыков // Монголоведение. 2018. № 2. С. 134-145.

- Батырева С.Г. Меандр «зег» в декоре войлока как отображение мировидения калмыков и ойратов Монголии // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 36. C. 210-221. DOI: 10.17223/22220836/36/20.

- Батырева С. Г. Народное декоративно-прикладное искусство калмыков XIX - начала ХХ в. Элиста: АПП «Джангар», 2006.

- Батырева С. Г. Орнаментальный декор войлока в пространстве этнического мировидения (по материалам музейных коллекций Калмыкии) // Oriental Studies. 2018a. № 6. С. 23-29. DOI 10.22162/2619-0990-2018-40-623-29.

- Батырева С. Г. Старокалмыцкое искусство. Альбом. Элиста: Калмыцкое кн. изд-во. 1991.

- Батырева С. Г. Старокалмыцкое искусство XVIII - начала XX в. Опыт историко-культурной реконструкции. М.: Наука, 2005.

- Батырева С. Г. Узорный войлок: по материалам музейных коллекций Калмыкии // Бюллетень Калмыцкого научного центра Российской академии наук. История. 2018в. № 1. С. 143-151. DOI: 10.22162/2587-65032018-1-5-143-151

- Гантулга Д. Художественная выразительность в орнаменте войлочных ковров // Искусство Евразии. 2017. № 3. С. 16-19. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.03.002

- Гантулга Д. Цветовая, числовая и образная символика монголов в контексте учения «Арга-билиг» // Мир науки, культуры и образования. 2011. № 4 (29). С. 375-376.

- Гедеева Д. Б. Изобразительные мотивы тамг в орнаментальной культуре калмыков // Пальмовский вестник: сб. статей: в 2-х ч. Вып. 4-1. Элиста: Нац. музей Респ. Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, 2019. С.94-98.

- Житецкий И. А. Очерки быта астраханских калмыков (Этнографические наблюдения 1884-1886 гг.). М.: Тип. М. Г. Волчанинова, 1893.

- Калашникова Н. Мир войлока. Предметы одежды и убранства интерьера из собрания Российского этнографического музея. СПб: Деловая полиграфия, 2009.

- Калмыцко-русский словарь. Хальмг-орс толь / Под ред. Б. Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977.

- Ковалев И. Г. Калмыцкий народный орнамент. Элиста: Калмыцкое кн. изд., 1970.

- Кореняко В. А. Искусство народов Центральной Азии и звериный стиль. М.: Восточная литература, 2002.

- Кочешков Н. В. Декоративное искусство мон-голоязычных народов XIX - середины ХХ в. / Отв. ред. С. В. Иванов. М.: Наука, 1979.

- Миллер А. А. Материалы по калмыцкой этнографии. Рукопись, зарисовки, фотографии (1906-1907) // Собрание рукописей Государственного музея этнографии народов СССР Ф. 1. Оп. 2. Д. 403.

- Полевые материалы автора. 1995-1996 -Рукопись. Записи мастера-прикладника Г. С. Васькина (1926-2005), Элиста.

- Полевые материалы автора. 2000-2001 - Комплексная научно-поисковая экспедиция Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук (по районам республики).

- Пюрвеев Д. Б. Архитектура Калмыкии. М.: Стройиздат, 1975.

- Трансграничная культура: очерки сравнительно-сопоставительного исследования традиций западных монголов и калмыков. Элиста: Калмыцкий науч. центр Рос. акад. наук, 2016.

- Трошин И. И. Изобразительное искусство Советской Калмыкии. Элиста: Калмиздат, 1965.

- Амгалан М. Баруун Монголчуудын эдийн со-ёлын дурсгалт зуйлс [Памятники материальной культуры западных монголов]. Улаанбаатар: Монсудар, 2000.

- Баасанхуу А. Монгол Алтайн бус нутгийн ард тумний эдийн соёл [Материальная культура народа Монгольского Алтая]. Улаанбаатар: б. и., 2006.

- Баатархуу Б., Одсурэн Д. Монгол гэр тайлбар толь [Монгольская юрта. Толковый словарь]. Улаанбаатар: Адмон Принт, 2015.

- Батчулуун Л. Монгол эсгий ширмэлийн урлаг [Монгольское войлочное искусство]. Улаанбаатар: Интерпресс, 1999.

- Баярмаа Ч. Монгол ардын хээ угалз: Олзий хээ угалз [Монгольские народные узоры: символические орнаменты благополучия]. Улаанбаатар: б. и., 2010.

- Елихина Ю. И. Эрмитаж дахь Ноён-уулын эрдэнэс. П. К. Козловын шинжилгээний анги 1924-1926 [Сокровища курганов Ноин-уулы из коллекции Эрмитажа. Находки экспедиции П. К. Козлова 1924-1926 гг.] / Еронхий редактор [Главный редактор] С. Чулуун. Улаанбаатор: Шинжлэх Ухааны Академийн Туух, Археологийн хурээлэн [Институт истории и археологии Монгольской Академии наук], 2017.

- Сычев Д. В. Хальмг улсин эрдм [Калмыцкое народное искусство]: Альбом. Элиста: Мин. культуры Калмыцкой АССР, 1970.

- Цултэм Н. Монголын уран зургийн хегжирсэн тойм [Происхождение монгольского искусства]. Улаан-баатар: УХГ, 1988.

- Эрдэнэцэцэг Ш. Баядын хуримлах ёсон [Свадебные традиции баитов]. Улаанбаатар: Бемби сан, 2005.

- Batsukh B.. Mongolian national ornament. Beijing: no publ., 2008.

- Erdenetsetseg B. Mongolian traditional methods of felt making. 3rd edition. Ulaanbaatar: no publ., 2014.