Вариабельность комплексов сибирячихинского варианта среднего палеолита Горного Алтая (по материалам из слоя 2 пещеры Окладникова)

Автор: Колобова К.А., Тюгашев И.Е., Харевич А.В., Селецкий М.В., Чистяков П.В., Маркин С.В., Деревянко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Статья в выпуске: 3 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе новых данных, полученных в результате комплексного изучения материалов из слоя 2 пещеры Окладникова, рассматривается вариабельность среднепалеолитических сибирячихинских комплексов Горного Алтая. С привлечением новых методов исследования (анализ последовательности сколов, экспериментально-трасологический, атрибутивный анализы и др.) уточнены характеристики комплекса: расширена номенклатура технических сколов, связанных с радиальным расщеплением; определена доля бифасиального компонента, включающего бифасиальные орудия, их фрагменты и бифасиальные технические сколы; обновлен типологический состав орудий. Проведена корреляция комплексов сибирячихинского варианта (пещера Чагырская, слой 6в/1 и пещера Окладникова, слои 1 и 2), позволившая выявить не только общие черты в первичном расщеплении и способах обработки орудий, но и различия в технологии первичного расщепления и техниках вторичной обработки. В пещере Окладникова, в отличие от Чагырской, не представлен полный цикл обработки каменного сырья, размеры орудий меньше, доли конвергентных орудий и чешуек, получавшихся при обработке двусторонних орудий, выше. Сделан вывод о значительно большей модификации камня в пещере Окладникова, чем в Чагырской, ввиду дефицита сырья. Поскольку пещера Окладникова располагается в непосредственной близи от источников сырья, что предполагает его изобилие, высказывается предположение о нехватке отдельностей подходящего качества и размера. Это определило интенсивность процессов переоформления каменных орудий на стоянке и использование сколов утончения бифасиальных орудий в качестве заготовок. Материалы из пещеры Окладникова свидетельствуют о формировании у восточных неандертальцев сложных, ранее не фиксировавшихся, поведенческих моделей, которые не исключают возможности импорта бифасиальных орудий, орудий или заготовок, выполненных из высококачественного сырья.

Средний палеолит, сибирячихинский вариант, горный алтай, бифасиальная технология, модель утилизации сырья, неандертальцы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146905

IDR: 145146905 | УДК: 903.32"631"(571.151) | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.3.050-058

Текст научной статьи Вариабельность комплексов сибирячихинского варианта среднего палеолита Горного Алтая (по материалам из слоя 2 пещеры Окладникова)

В последние годы в изучении палеолитических комплексов Северной и Центральной Азии большое место отводится исследованиям поведения разных видов древнейших гомининов на обширных территориях в разные периоды, их миграций и связанных с ними изменений систем жизнеобеспечения [Khatsenovich et al., 2019; Деревянко, 2020; Зольников и др., 2020; Barzilai et al., 2022]. Важную информацию о древних популяциях дают результаты изысканий, посвященных вопросам освоения человеком различных экологических ниш регионов и его адаптации к локальным палеоэкологическим условиям [Delagnes, Rendu, 2011; Turq et al., 2017; Рыбин и др., 2022]. Подобные исследования часто помогают найти объяснение технико-типологической вариабельности внутри отдельной культурной общности. Их проведение предполагает обращение к уже известным материалам и их дополнительное изучение современными методами; это помогает не только по-новому оценить эти находки, но и получить дополнительную информацию [Uthmeier, 2013; Шалагина, Колобова, Кривошапкин, 2019; Kolobova et al., 2019].

Одним из объектов, материалы которых могут являться источником новой информации о поведенческих особенностях неандертальцев, является пещера Окладникова, расположенная в долине р. Ануй на левом берегу р. Сибирячиха. Карстовая поло сть южной экспозиции располагается на высоте 368 м над ур. м. [Деревянко, Маркин, 1992]. Памятник был обнаружен А.П. Деревянко и В.И. Молодиным в 1984 г. и исследовался под руководством А.П. Деревянко, С.В. Маркина и В.Т. Петрина в течение четырех лет. К 1992 г. он был раскопан практически полностью, в том же году осуществлена полная публикация материалов стоянки [Там же, с. 4]. На основе несколь- ких стратиграфических разрезов отложений пещеры были выделены девять литологических слоев, среди которых пять – слои 1–3, 6 и 7 – культуросодержащие. Согласно последним хронометрическим исследованиям, возраст неандертальских остатков из слоев 2 и 3 пещеры ˃40 000 и ˃44 000 л.н. [Vernot et al., 2021]. В 2013 г. индустрия пещеры Окладникова вместе с материалами Чагырской пещеры была отнесена к сибирячихинскому варианту среднего палеолита Алтая, который по технико-типологическим характеристикам отличается от двух других вариантов региона – денисовского и кара-бомовского. Для сибирячихинского варианта специфичны: преобладание радиальной технологии, использование модифицирующей вторичной обработки, в многочисленных орудийных наборах доминирование скребел типа déjeté, скребел-ножей, остроконечников и бифасов при незначительной доле леваллуазских сколов [Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013].

Целью предлагаемой работы является реконструкция поведенческих моделей восточных неандертальцев путем определения характера внутренней вариабельности комплексов сибирячихинского варианта.

Результаты

Комплекс слоя 2 пещеры Окладникова является классическим проявлением сибирячихинского индустриального варианта: для него, как и для других индустрий пещеры, характерны радиальное и левал-луазское расщепление, высокий процент орудий, среди которых преобладают скребла типа déjeté, и большое количество отходов производства [Деревянко, Маркин, 1992].

Каменная индустрия включает 1 272 артефакта, из которых 52,3 % – отходы производства (табл. 1).

Таблица 1. Состав каменной индустрии слоя 2 пещеры Окладникова

|

Тип |

Экз. |

% |

% без отходов производства |

|

Нуклеусы |

4 |

0,31 |

0,66 |

|

Двусторонние орудия |

10 |

0,79 |

1,65 |

|

Сколы: |

590 |

46,38 |

97,20 |

|

пластины |

14 |

1,10 |

2,31 |

|

отщепы |

410 |

32,23 |

67,55 |

|

технические сколы |

164 |

12,89 |

27,02 |

|

неопределимые сколы |

2 |

0,16 |

0,33 |

|

орудия на сколах |

174 |

13,68 |

28,67 |

|

Ударно-абразивные орудия |

3 |

0,24 |

0,49 |

|

Обломки |

163 |

12,81 |

– |

|

Чешуйки |

502 |

39,47 |

– |

|

Всего |

1 272 |

100 |

100 |

10 cм

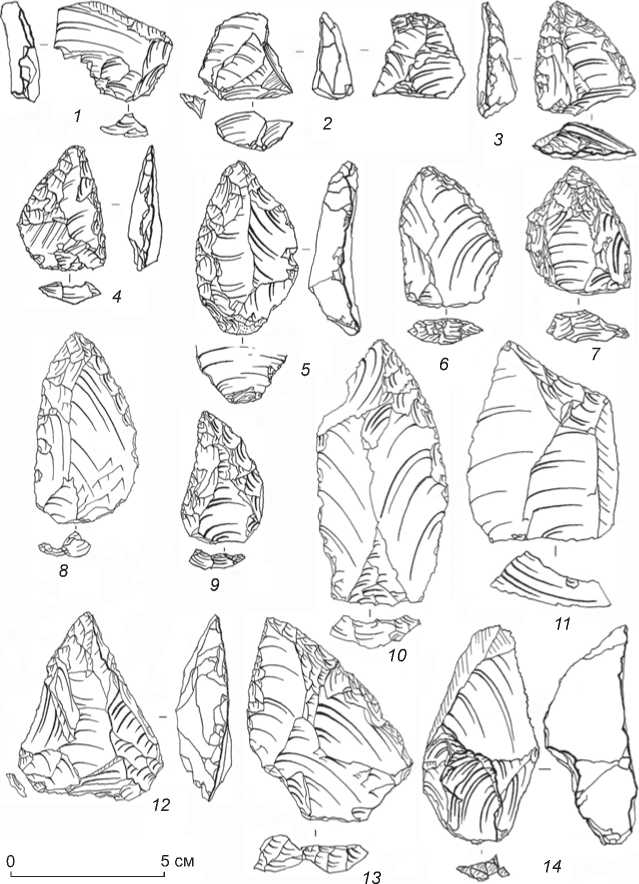

Рис. 1. Нуклеусы ( 1 , 2 ) и технические сколы ( 3–7 ) из комплекса слоя 2 пещеры Окладникова.

1 – леваллуазский нуклеус; 2 – радиальный нуклеус; 3 – полулистовидное скребло на краевом сколе с радиального нуклеуса; 4 – краевой скол с радиального нуклеуса; 5 – краевой латеральный скол; 6 – перфоратор на сколе утончения бифаси-ального орудия; 7 – полуовальное скребло на расколотой гальке.

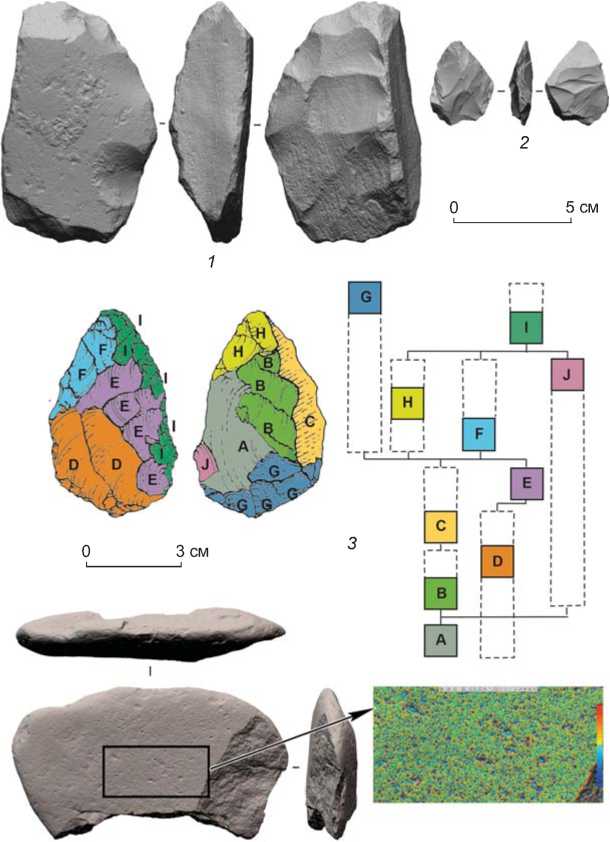

Первичное расщепление было направлено на получение отщепов (67,6 % от численности комплекса без отходов производства) трапециевидной*, треугольной и прямоугольной формы (44,9 %), у которых технологическая ось длины чаще всего совпадает с осью ска- лывания (65,6 % сколов). В комплексе представлены четыре нуклеуса для получения отщепов: ортогональный, леваллуазский (Levallois Centrepital) (рис. 1, 1) радиальный (рис. 1, 2) и один плоскостной параллельный. Три из этих ядрищ представляют финальную стадию сработанности. Обработка трехмерных моделей выполнена в программе Artifact 3D [Grosman et al., 2022].

Данному набору ядрищ полностью соответствует набор технических сколов (27 %), в котором превалируют краевые сколы с радиальных нуклеусов (44 экз., 26,8 % от всех технических сколов) (рис. 1, 3 , 4 ), краевые кортикальные (16,5 %) и краевые латеральные (24,4 %) (рис. 1, 5 ). В наборе нуклеусов из слоя 2 пещеры Окладникова определены также многочисленные сколы утончения би-фасиальных орудий, связанные с плоско-выпуклой бифасиальной технологической последовательностью (22 %) (рис. 1, 6 ). Среди единичных технических сколов (2 экз.) обнаружены технический отщеп ( Kantenabschlage ) (рис. 2, 1 ), ассоциирующийся с подготовкой площадок на радиальных нуклеусах; полуреберчатые и реберчатые сколы (11 экз.) (рис. 2, 14 ), долеч-ные сколы (2 экз.).

Кроме признаков нуклеусного и бифасиального расщепления, зафиксированы следы раскалывания галек с использованием наковален и изготовления на получившихся заготовках орудий (см. рис. 1, 7 ) [Харевич, 2022].

Малочисленность первичных отщепов (38 экз., 6,1 % от всех сколов), а также сколов с дорсальными кортикальными поверхностями площадью до 75 и 50 % (17 и 25 экз.)

Рис. 2. Технические сколы ( 1 , 14 ) и орудия ( 2-13 ) из комплекса слоя 2 пещеры Окладникова.

1 - технический отщеп ( Kantenabschlage ); 2 - трансверсальное скребло на сколе с радиального нуклеуса; 3 , 7 - полутреугольные скребла; 4 , 6 , 13 - полутрапециевидные скребла; 5 - листовидное скребло альтернативное; 8 - полулистовидное скребло; 9 - подлистовидный остроконечник; 10 - скребло продольное выпуклое; 11 - диагональное скребло;

12 - треугольный остроконечник; 14 - реберчатый скол.

указывает на то, что первичная декортикация ядрищ и, возможно, би-фасиальных орудий производилась вне территории пещеры.

Большая часть сколов, в т.ч. преобладающая доля сколов, у которых ось длины совпадает с техно логической осью снятия отщепа, несет на дорсальных поверхностях следы продольной огранки (164 экз., 27,7 %). В коллекции значительный удельный вес имеют сколы, связанные с ортогональной (42 экз., 7,1 %), подперекрестной и радиальной (67 экз., 11,3 %), латеральной и билатеральной (23 экз., 3,9 %) огранкой.

Среди определимых остаточных ударных площадок сколов доминируют гладкие (238 экз., 63,8 %); кроме того, многочисленны фасетированные различной формы (73 экз., 19,6 %) и двугранные/много-гранные (45 экз., 12,1 %). При этом фасетированных площадок больше на отщепах (25,2 %), чем на техни- ческих сколах (11,9 %). Площадки целевых сколов, на которых изготавливались орудия, фасетировались в 2 раза чаще (31,3 %), чем сколы, на которых орудия не оформлялись (15 %).

В орудийном комплексе превалируют конвергентные скребла (табл. 2) различной формы (полусегментовидные, полутрапециевидные, подтрапециевидные, подсегментовидные и подтреугольные), в т.ч. с ретушью по всему периметру заготовки (48,5 % от всех формальных орудий) (см. рис. 2, 3-8 ). Далее следуют простые скребла (см. рис. 2, 2 , 11 ), ретушированные остроконечники (см. рис. 2, 9, 12 ) и бифасиальные

Таблица 2. Типологический набор орудий индустрии слоя 2 пещеры Окладникова

|

Тип |

Экз. |

% |

% без учета неопределимых |

|

Остроконечники |

15 |

8,15 |

9,09 |

|

Скребла: |

132 |

71,74 |

80,00 |

|

простые |

37 |

20,11 |

22,42 |

|

конвергентные |

80 |

43,48 |

48,49 |

|

неопределимые |

15 |

8,15 |

9,09 |

|

Бифасиальные орудия |

10 |

5,43 |

6,06 |

|

Тронкированно-фасетированные орудия |

2 |

1,09 |

1,21 |

|

Выемчатые орудия |

1 |

0,54 |

0,61 |

|

Перфораторы |

5 |

2,72 |

3,03 |

|

Отщепы с ретушью |

14 |

7,61 |

– |

|

Пластины с ретушью |

3 |

1,63 |

– |

|

Неопределимые части орудий |

2 |

1,09 |

– |

|

Всего |

184 |

100,00 |

100 |

5 cм 4

орудия (рис. 3, 1-3 ). Орудийный набор характеризуется использованием различных видов модифицирующей ретуши, в т.ч. типа Кина (см. рис. 2, 5 , 7-9 , 12 ).

Важной частью орудийного набора из слоя 2 являются бифасиальные орудия. Всего бифасиальных орудий 10 экз.: 6 целых изделий, 3 фрагментированных и 1 заготовка (см. рис. 3, 1 ). Больше половины орудий изготовлено на сколах, для остальных орудий заготовки неопределимы, поскольку они подвергались интенсивной обработке. Среди целых изделий по форме выделяются трапециевидные (см. рис. 3, 2 ), листовидные (см. рис. 3, 3 ), сегментовидные и треугольные. Согласно результатам анализа последовательности сколов [Шалагина, Кривошапкин, Колобова, 2015], все бифасиальные изделия из слоя 2 оформлялись плоско-выпуклым методом. Несмотря на то, что в качестве заготовки часто использовался скол (см. рис. 3, 2 ), оба фаса большинства изделий несут признаки

Рис. 3. Бифасиальные ( 1-3 ) и ударно-абразивное ( 4 ) орудия из комплекса слоя 2 пещеры Окладникова.

1 - заготовка бифасиального орудия с обушком; 2 - подтрапециевидное бифасиальное скребло с обушком; 3 - последовательность сколов подлистовидного скребла с обушком; 4 - плита для ретуширования каменных орудий.

интенсивной обработки в соответствии с «длинной» цепочкой оформления (см. рис. 3, 3 ). При этом вентральная поверхность скола обрабатывалась так же интенсивно, как и дорсальная.

Чешуйки оформления двусторонних орудий в комплексе составляют 35,8 % от определимых форм, 88 экз. Шесть изделий в орудийном наборе было оформлено на сколах утончения двусторонних орудий (см. рис. 1, 6 ).

Экспериментально-трасологический анализ галек, плиток и обломков из слоя 2 пещеры Окладникова позволил выявить три каменных ударно-абразивных орудия: отбойник и две наковальни для ретуширования каменных орудий (см. рис. 3, 4 ).

Дискуссия

Материалы слоя 2 пещеры Окладникова указывают на то, что первичное расщепление было направлено на получение с радиальных, ортогональных и левал-луазских нуклеусов отщепов трапециевидной, прямоугольной и треугольной формы. Типология технических сколов соответствует утилизации ядрищ радиальным и, возможно, параллельным способами расщепления. В пользу этого же вывода свидетельствуют виды огранки сколов, среди которых доминируют однонаправленные и ортогональные/подпере-крестные/радиальные. Наличие в коллекции шести двусторонних скребел, фрагментов и заготовок бифа-сиальных орудий предполагает наличие плоско-выпуклого бифасиального производства. С ним связаны 22 % технических сколов и 35,8 % чешуек утончения бифасов. В ходе данного исследования в индустрии впервые были выявлены признаки раскалывания галек на наковальне, а также сами наковальни для ретуширования орудий и отбойник.

Комплексы пещер Окладникова и Чагырской в среднем палеолите Горного Алтая составляют сиби-рячихинский вариант, для которого характерны сочетание нуклеусного и бифасиального расщепления, доминирование радиального скалывания, производство сколов с несовпадающими осями снятия и длины заготовки, многочисленные орудийные наборы, в которых преобладают разнообразные скребла, включая разновидности déjeté [Деревянко, Маркин, Шуньков, 2013].

Недавно проведенное на качественно новом уровне сравнение индустрий сибирячихинского варианта дало возможность получить дополнительные данные об их внутренней вариабельности. Сравнивались комплексы слоев 1 [Колобова и др., 2022] и 2 пещеры Окладникова, а также слоя 6в/1 Чагыр-ской пещеры [Междисциплинарные исследования..., 2018]. Анализ компонентов этих индустрий показал, что в первичном расщеплении доминировали радиальный и ортогональный методы, при этом количество нуклеусов было небольшим. В комплексах пещеры Окладникова выделены нехарактерные для коллекции Чагырской пещеры леваллуазские ядрища (см. рис. 1, 1) и соответствующие им сколы [Деревянко, Маркин, 1992; Колобова и др., 2022]. Были выявлены технические сколы, среди которых преобладали краевые с радиальных нуклеусов и различные крутолатеральные варианты [Междисциплинарные исследования..., 2018]. В сопоставляемых индустриях получили отражение применение приема расщепления галек на наковальне и дальнейшее использование полученных заготовок для производства уни- и бифаси-альных орудий [Шалагина и др., 2020]. В целом, все индустрии были нацелены на получение отщепов трапециевидной, прямоугольной и треугольной формы с гладкими и фасетированными прямыми ударными площадками.

Значимое различие между индустриями пещер Окладникова и Чагырской фиксируется прежде всего при анализе оси снятия сколов. Если в материалах Чагырской пещеры доминируют сколы, у которых не совпадают оси длины и снятия (60,9 %), то в обоих комплексах пещеры Окладникова – сколы с совпадающими осями (слой 1 – 59,2 %; слой 2 – 65,6 %).

В комплексе Чагырской пещеры сколы без галечной поверхности составляют 56,5 %, а первичные сколы – 11,4 %; на этом основании был сделан предварительный вывод о том, что на стоянке представлен полный цикл первичного расщепления – от декортикации до изготовления и переоформления орудий [Междисциплинарные исследования..., 2018]. Индустрии пещеры Окладникова характеризуются меньшей долей первичных сколов (слой 1 – 9,3 %, слой 2 – 6,1 %), что позволяет предполагать вынесение процессов декортикации за пределы стоянки.

Во всех сибирячихинских индустриях выявлен значительный бифасиальный компонент: бифасиаль-ные орудия, выполненные в соответствии с плосковыпуклой технологией; технические сколы, связанные с утончением бифасов; орудия на сколах утончения бифасов (см. рис. 1, 6 ) и чешуйки утончения бифасов. Однако если в комплексе Чагырской пещеры только 18 % определимых чешуек относятся к бифасиаль-ным, то в слое 2 пещеры Окладникова гораздо больше – 35,8 %, что говорит о более интенсивных процессах обработки и переоформления лезвий орудий. Технические сколы утончения бифасиальных орудий во всех комплексах составляют от 18 до 22 %.

Во всех коллекциях среди орудий на сколах преобладают скребла, включая угловатые (от 70,9 % в слое 6в/1 Чагырской пещеры до 80 % в слое 2 пещеры Окладникова). В материалах Чагырской пещеры превалируют простые типы скребел, преимущественно с одним лезвием (54,2 %), а в комплексах пещеры

Окладникова господствуют конвергентные формы, т.е. с лезвиями на 1/2 или большей части периметра (слой 1 – 57,8 %, слой 2 – 60,6 %). Кроме того, орудий на сколах утончения бифасов в ансамблях пещеры Окладникова (3 экз. в слое 1 и 6 экз. в слое 2) больше, чем в Чагырской (1 экз.).

Сравнение орудийных наборов изучаемых коллекций по количеству простых, конвергентных скребел и бифасиальных орудий позволило установить, что комплексы пещеры Окладникова за счет преобладающей доли конвергентных скребел и несколько большей доли бифасиальных орудий значительно превосходят таковые Чагырской пещеры (рис. 4). Сравнение метрических показателей орудий всех трех комплексов по критерию Краскела – Уоллиса (поскольку данные распределены не нормально) не выявило различий по длине орудий, но обнаружило несовпадение по ширине: орудия из комплексов пещеры Окладникова уже, чем орудия из Чагырской пещеры (H – 10,42, p – 0,005). Это расхождение обусловлено, скорее всего, большей интенсивностью утилизации и переоформления орудий в пещере Окладникова. Вычисления проводились в программе PAST3 [Hammer, Harper, Ryan, 2001].

Исследование показало, что бифасиальные орудия из слоя 2 пещеры Окладникова соответствуют общим тенденциям бифасиального производства сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая [Харевич, 2022]. Вместе с тем обращают на себя внимание отличия этой коллекции от комплексов Чагырской пещеры. Орудия из комплексов пещеры Окладникова подвергались более высокой по интенсивности обработке. Об этом свидетельствуют результаты анализа последовательности сколов, а также морфология орудий. Кроме того, бифасиальные орудия из пещеры Окладникова, в отличие от таковых

Рис. 4. Тернарная диаграмма соотношения простых, конвергентных скребел и бифасиальных орудий в комплексах сибирячихинского варианта.

из Чагырской пещеры, представлены в основном изделиями с большим количеством ретушированных лезвий или со следами обработки по всему периметру. Следует также отметить, что по метриче ским показателям изучаемые бифасиальные орудия значительно меньше, чем орудия этой группы в комплексах Чагырской пещеры (см. рис. 3, 2 ).

Заключение

Атрибутивный анализ позволил значительно уточнить характеристики индустрии слоя 2 пещеры Окладникова. Так, был выделен значительный бифасиальный компонент, включающий плоско-выпуклые орудия (10 экз.), связанные с их утончением сколы (1/5 часть технических сколов), чешуйки утончения (1/3 часть всех чешуек) и орудия, выполненные на сколах утончения бифасиальных орудий (6 экз.). Зафиксированы признаки использования приема расщепления галек на наковальне и последующего изготовления орудий на полученных сколах. Обнаружены три ударно-абразивных орудия, среди которых две наковальни для ретуширования каменных орудий. Среди технических сколов индустрии определены краевые сколы с радиальных нуклеусов, характерные для доминирующего радиального способа расщепления.

Сравнение сибирячихинских комплексов позволило выявить не только сходные черты, например, в технике первичного расщепления, наборе технических сколов, орудийном наборе и т.д., но и специфичные, в технологии первичного расщепления – доминирование сколов с совпадающими осями длины и снятия в комплексах пещеры Окладникова и сколов с несовпадающими осями в Чагырской пещере. К сожалению, невозможно провести сравнение костяных индустрий обоих памятников, т.к. коллекция пещеры Окладникова утрачена, однако можно предполагать наличие в ней значительного количества костяных ретушеров [Baumann et al., 2020].

Такие характеристики комплексов пещеры Окладникова, как многочисленность конвергентных скребел, миниатюрность орудий на сколах, наличие орудий, изготовленных на сколах утончения бифасов, а также переоформленных после поломки; высокая степень модификации и малые размеры бифасиаль-ных орудий, большое количество сколов оформления бифасов/скребел свидетельствуют о дефиците сырья.

Петрографические данные, полученные ранее, указывают на то, что основой индустрий пещер Окладникова и Чагырская было местное сырье, прежде всего высококачественные засурьинские яшмоиды, из них изготовлена бóльшая часть орудий. Для обитателей пещеры Окладникова сырьем служил галечник, который приносили течения рек Сибирячиха и Сиби- рячонок. Из него неандертальцы выбирали засурьин-ские яшмоиды, песчаники, песчанистые алевролиты. В комплексах пещеры фиксируется 2–12 % изделий из эффузивов ануйского типа, представленных в русле р. Ануй в 3 км от памятника [Деревянко и др., 2015]. Судя по археологическим данным, в пещеру Окладникова доставляли, скорее всего, готовые орудия или их заготовки, т.к. в ее окрестностях, вероятно, было меньше отдельностей сырья подходящего качества и размера, чем рядом с Чагырской пещерой. Большая часть сильномодифицированных орудий изготовлена из засурьинских яшмоидов, видимо, желваки этой породы были дефицитом.

Дефицит сырья на территории вокруг пещеры Окладникова обусловливал необходимость его более экономного использования, более тщательной модификации отдельностей и более частого переоформления орудий, чем в индустрии пещеры Чагырская. Это оказало влияние на размеры орудий и типологическую структуру их наборов. Для изготовления орудий использовались любые подходящие заготовки, в т.ч. многочисленные сколы, получаемые при оформлении бифасов, специфические чешуйки, сопровождавшие процесс переоформления орудий, а также наковальни для ретуширования.

Внутренняя вариабельность сибирячихинских комплексов является результатом адаптации древних обитателей пещеры Окладникова к дефициту сырья; она проявляется в различных технологических характеристиках комплексов, таких как совпадение технологической оси большинства сколов с осью длины и наличие признаков использования леваллуазской технологии. Для понимания природы этой вариабельности необходимо дальнейшее тщательное изучение ансамблей из пещер Чагырская и Окладникова.

Памятники алтайского среднего палеолита, в отличие от синхронных объектов других регионов (Ближнего Востока, Европы), расположены вблизи источников каменного сырья [Постнов, Анойкин, Кулик, 2000; Рыбин, Колобова, 2009], поэтому вопрос о проведении классических исследований экспорта-импорта сырья или орудий, позволяющих проследить связи между отдельными территориями, не ставился. Индустрия пещеры Окладникова свидетельствует о том, что даже в условиях близости источников сырья формировались достаточно сложные модели поведения неандертальцев, которые не исключали возможности транспортировки на стоянку орудий либо их заготовок.

Анализы каменной коллекции слоя 2 пещеры Окладникова выполнены в рамках проекта РНФ № 21-18-00376, сопоставление каменных индустрий сибирячихинского ва- рианта – проекта «Междисциплинарное изучение древних и средневековых обществ Алтая» (№ FZMW-2023-0009) Государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации.

Список литературы Вариабельность комплексов сибирячихинского варианта среднего палеолита Горного Алтая (по материалам из слоя 2 пещеры Окладникова)

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. V: Средний палеолит и переход к верхнему в Африке и Юго-Западной Азии. Происхождение человека современного типа. – 1056 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Мустье Горного Алтая (по материалам пещеры им. Окладникова). – Новосибирск: Наука, 1992. – 288 с.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Кулик Н.А., Колобова К.А. Эксплуатация каменного сырья представителями сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 3–16.

- Деревянко А.П., Маркин С.В., Шуньков М.В. Сибирячихинский вариант среднего палеолита Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2013. – № 1. – С. 89–103.

- Зольников И.Д., Анойкин А.А., Макаров С.С., Постнов А.В., Резвый А.С., Глушкова Н.В., Бычков Д.А., Тупахин Д.С., Выборнов А.В. О возможных путях миграций человека на территорию Нижнего Приобья в каменном веке // Stratum plus. – 2020. – № 1. – С. 137–146.

- Колобова К.А., Тюгашев И.Е., Харевич А.В., Селецкий М.В., Чистяков П.В., Маркин С.В., Деревянко А.П. Индустрия слоя 1 пещеры Окладникова в свете новых данных // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Cибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. – Т. XXVIII. – С. 127–135.

- Междисциплинарные исследования Чагырской пещеры – стоянки среднего палеолита Алтая / А.П. Деревянко, С.В. Маркин, К.А. Колобова, В.П. Чабай, Н.А. Рудая, Б. Виола, А.П. Бужилова, М.Б. Медникова, С.К. Васильев, В.С. Зыкин, В.С. Зыкина, В.С. Зажигин, А.О. Вольвах, Р.Г. Робертс, З. Якобс, Ли Бо. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 468 с.

- Постнов А.В., Анойкин А.А., Кулик Н.А. Критерии отбора каменного сырья для индустрий палеолитических памятников бассейна реки Ануй (Горный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3. – С. 18–30.

- Рыбин Е.П., Антонова Ю.Е., Ташак В.И., Кобылкин Д.В., Хаценович А.М., Гунчинсурэн Б. Ранние стадии верхнего палеолита бассейна Селенги: вариабельность каменной технологии, жизнеобеспечение и поселенческие системы // Stratum Plus. – 2022. – № 1. – С. 285–328.

- Рыбин Е.П., Колобова К.А. Средний палеолит Алтая: вариабельность и эволюция // Stratum plus. Археология и культурная антропология. – 2009. – № 1. – С. 33–78.

- Харевич А.В. Бифасиальная технология в сибирячихинском варианте среднего палеолита Горного Алтая: автореф. дис.... канд. ист. наук. – Новосибирск, 2022. – 26 с.

- Шалагина А.В., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Тронкированно-фасетированные изделия в палеолите Северной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 4. – С. 33–45.

- Шалагина А.В., Колобова К.А., Кривошапкин А.И. Анализ последовательности сколов (scar-pattern) как инструмент реконструкции процесса изготовления каменных артефактов // Stratum Plus. – 2019. – № 1. – С. 145–154.

- Шалагина А.В., Харевич В.М., Мори С., Боманн М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Реконструкция техно-логических цепочек производства бифасиальных орудий в индустрии Чагырской пещеры // Сибирские исторические исследования. – 2020. – № 3. – С. 130–151.

- Barzilai O., Oron M., Porat N., White D., Timms R., Blockley S., Zular A., Avni Y., Faershtein G., Weiner S., Boaretto E. Expansion of eastern Mediterranean Middle Paleolithic into the desert region in early marine isotopic stage 5 // Sci. Rep. – 2022. – Vol. 12. – Art. n. 4466. – P. 1–12.

- Baumann M., Plisson H., Rendu W., Maury S., Kolobova K., Krivoshapkin A. Neandertalian bone industry at Chagyrskaya cave (Altai, Russia) // Quat. Intern. – 2020. – Vol. 559. – P. 68–88.

- Grosman L., Muller A., Dag I., Goldgeier H., Harush O., Herzlinger G., Nebenhaus K., Valetta F., Yashuv T., Dick N. Artifact3-D: New software for accurate, objective and effi cient 3D analysis and documentation of archaeological artifacts // PLoS ONE. – 2022. – Vol. 17. – e0268401. – doi.: 10.1371/journal.pone.0268401

- Delagnes W., Rendu W. Shifts in Neandertal mobility, technology and subsistence strategies in western France // J. of Archaeol. Sci. – 2011. – Vol. 38. – P. 1771–1783.

- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. PAST: paleontological statistics software package for education and data analysis // Palaeontol. Electronica. – 2001. – Vol. 4 (1). – P. 4.

- Khatsenovich A., Rybin E., Bazargur D., Marchenko D., Kogai S., Shevchenko T., Klementiev A., Gunchinsuren B., Olsen J. Middle Palaeolithic human dispersal in Central Asia: New archaeological investigations in the Orkhon Valley, Mongolia // Antiquity. – 2019. – Vol. 93 (370), E20. – doi:10.15184/aqy.2019.111

- Kolobova K.A., Shalagina A.V., Vasiliev S.V., Markin S.V., Krivoshapkin A.I., Chabai V.P., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Rendu W. Exploitation of the natural environment by Neandertals from Chagyrskaya Cave (Altai) // Quartar. – 2019. – Vol. 66. – P. 7–31.

- Turq A., Faivre J.-Ph., Gravina B., Bourguignon L. Building models of Neanderthal territories from raw material transports in the Aquitaine Basin (southwestern France) // Quat. Intern. – 2017. – Vol. 433, pt. B. – P. 88–101.

- Uthmeier Th. From Transformation Analysis to Land Use Pattern: The Original Assemblage of layer IV from Kiik Koba Grotto and the Crimean Micoquian // Kiik-Koba Grotto, Crimea (Ukraine): Re-analysis of a key site of the Crimeqan Micoquian. – Rahden: Verlag Marie Leidorf GmbH, 2013. – P. 129–160. – (Kölner Studien zur Prähistorischen Archäologie; N 3).

- Vernot B., Zavala E.I., Gómez-Olivencia A., Jacobs Z., Slon V., Mafessoni F., Romagné F., Pearson A., Petr M., Sala N., Pablos A., Aranburu A., Castro J.M.B., de Carbonell E., Li B., Krajcarz M.T., Krivoshapkin A.I., Kolobova K.A., Kozlikin M.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Viola B., Grote S., Essel E., Herráez D.L., Nagel S., Nickel B., Richter J., Schmidt A., Peter B., Kelso J., Roberts R.G., Arsuaga J.-L., Meyer M. Unearthing Neanderthal population history using nuclear and mitochondrial DNA from cave sediments // Sci. – 2021. – Vol. 372, N 6542. – doi:10.1126/science.abf1667