Вариабельность палеолитического комплекса стоянки Кульбулак: индустрия слоя 12.3

Автор: Деревянко А.П., Павленок К.К., Павленок Г.Д., Шнайдер С.В., Когай С.А., Лазарев С.Ю., Хужиназаров М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

С целью выявления и интерпретации временной и пространственной вариабельности переходных каменных индустрий в узбекистанской части Памиро-Тянь-Шаня в 2014-2016 гг. исследовались отложения слоя 12 в средней части разреза многослойной стоянки Кульбулак. Гранулометрическая характеристика отложений подслоя 12.3 свидетельствует об их эолово-пролювиальном генезисе. Зафиксированный в подслое 12.3 материальный комплекс залегает в перемещенном состоянии. Особенности его первичного расщепления (отсутствие объемных и торцовых разновидностей нуклеусов; незначительные доли пластин и пластинок) и орудийного набора (присутствие в одном комплексе унифасиально обработанных орудий, скребков, долотовидного орудия, тронкированно-фасетированных изделий и орудий с притуплением; отсутствие орудий на пластинках) являются уникальными для переходных комплексов Кульбулака.

Палеолит, памиро-тянь-шань, вариабельность каменных индустрий, первичное расщепление, орудийный набор

Короткий адрес: https://sciup.org/14522463

IDR: 14522463 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Вариабельность палеолитического комплекса стоянки Кульбулак: индустрия слоя 12.3

В 2016 г. была продолжена реализация многолетнего научного проекта, направленного на изучение стратифицированных палеолитических па- мятников Узбекистана, расположенных в самой восточной, горной части страны. На настоящем этапе исследования одной из основных задач яв- ляется выявление и интерпретация проявлений вариабельности культурного развития у населения этого региона на стадии перехода к верхнему палеолиту.

Ранее наиболее репрезентативные переходные комплексы узбекистанской части Памиро-Тянь-Шаня – индустрии грота Оби-Рахмат (Чарвакская впадина) и стоянки Кульбулак (юго-восточные предгорья Чаткальского хребта) – были объединены в оби-рахматскую культурную традицию, или обирахматиан [Кривошапкин, 2012, с. 5–6; Ша-лагина, Кривошапкин, Колобова, 2015, с. 42–43]. Для индустрий памятников, принадлежащих этой традиции, характерно сочетание среднепалеолитических и верхнепалеолитических характеристик как на уровне первичного расщепления (пластинчатая направленность), так и в категориях орудийного набора. Имеющиеся возрастные определения помещают ее в интервал от 80–70 до 40–37 тыс. л.н. [Krivoshapkin, Kuzmin, Jull, 2010, p. 550]. В настоящий момент актуальной о стается задача дальнейшего исследования означенной группировки для определения временной и пространственной вариабельности каменных индустрий.

Для решения этой задачи в 2014–2016 гг. раскопом площадью 10 м2 были вскрыты отложения литологического слоя 12 в средней части разреза много слойной палеолитической стоянки Кульбу-лак. Развернутая характеристика отложений слоя и краткая характеристика верхнего уровня залегания находок (слой 12.1) были представлены ранее [Деревянко и др., 2014, с. 43]. В данной статье основное внимание будет уделено материальному комплексу подслоя 12.3, слагающему основание 5-метровой пачки отложений слоя.

Отложения подслоя 12.3 представлены коричневым алевритистым суглинком со значительной (до 15 %) долей псефитового (дресвяного) материала, представленного обломками эффузивных пород. Гранулометрическая характеристика отложений свидетельствует об их эолово-пролювиальном генезисе. Комплекс стратиграфических (и планиграфических) наблюдений отчетливо свидетельствует, что зафиксированный в подслое 12.3 археологический материал залегает в перемещенном состоянии.

Общий состав коллекции подслоя 12.3 составляет 2308 экз.

Первичное расщепление. Большую часть коллекции (74,5 %) составляют отходы производства – 1727 экз.: осколки/чешуйки/обломки – 1447 экз., неопределимые фрагменты сколов – 280 экз.

Категория нуклевидных изделий насчитывает 14 экз. (1 %): нуклевидные обломки – 7 экз., типологически определимые изделия – 7 экз.

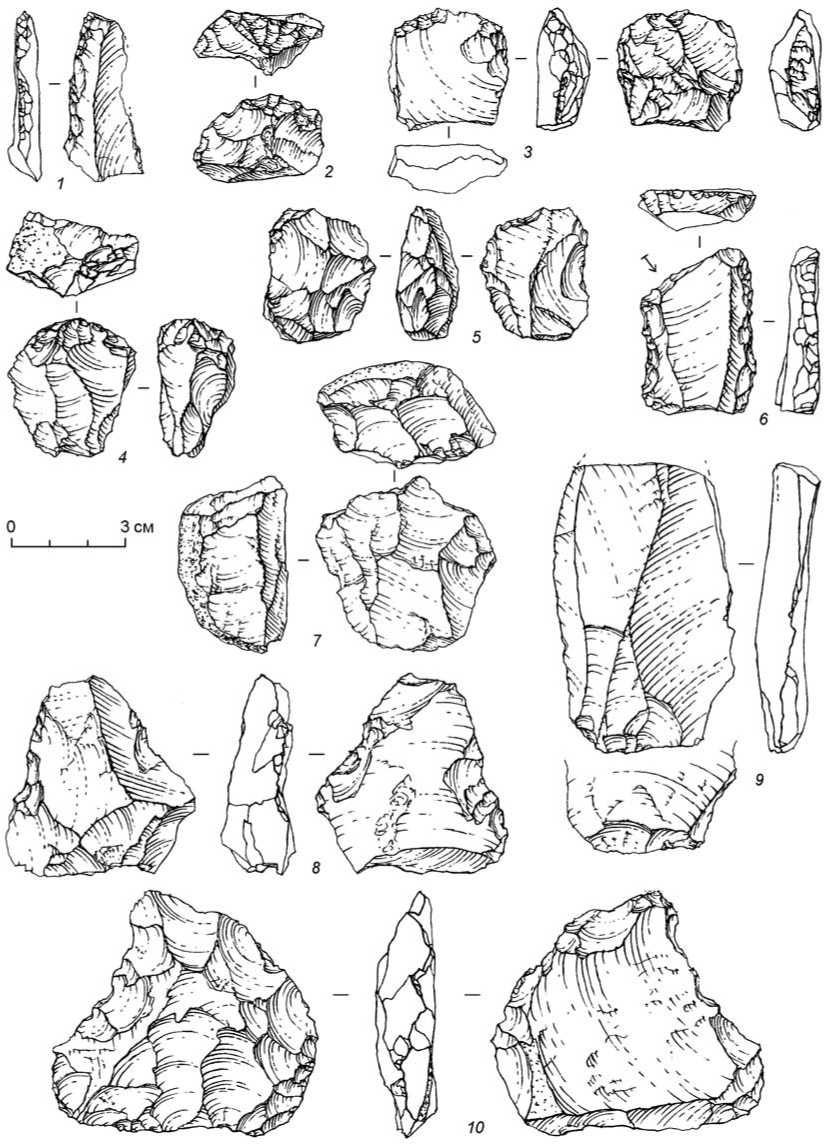

Продольный нуклеус для пластин (см. рисунок, 7) с гладкой ударной площадкой несет два негатива на фронте с сохранением естественной поверхности на боковых и тыльной сторонах.

Продольный нуклеус для пластин и пластинок (см. рисунок, 4 ) с многогранной выпуклой площадкой. Фиксируется попытка удаления части фронта с заломами латеральными сколами, направленными с тыльной поверхности нуклеуса.

Конвергентный нуклеус для мелких пластин выделяется наличием сильновыпуклой ломаной кромки ударной площадки. В центральной части фронта фиксируются выломы по естественным трещинам, из-за которых утилизация ядрища была прекращена.

Дисковидный нуклеус истощен до предела и, видимо, отображает вариант финального срабатывания полезного объема нуклеуса – по всему периметру изделия на обе широкие поверхности.

Бипоперечный нуклеус иллюстрирует другой вариант полного срабатывания ядрища – с двух противолежащих площадок.

Радиальные нуклеусы для отщепов (3 экз.), достаточно схожие по своей морфологии (см. рисунок, 5 ), оставлены по причине образования заломов.

Индустрия сколов (всего 567 экз., 24,5 %) включает: отщепы – 440 экз. (крупные и средние – 139 экз., мелкие – 301), пластины – 57 экз., пластинки 34 экз., технические сколы – 36 экз. В категории пластин и пластинок ⅓ часть изделий имеют конвергентную огранку, тогда как все остальные снятия – продольную однонаправленную. В категории отщепов чуть более половины предметов с продольной огранкой, около четверти – с конвергентной и гладкой огранкой, остальные – с бипродоль-ной, бипоперечной, ортогональной, поперечной и центростемительной огранкой.

У пластин с сохранившейся проксимальной частью чуть более половины снятий имеют гладкую ударную площадку, четверть – дву- и многогранную, остальные – точечную и линейную площадки. Среди пластинок эти три группы представлены в равных долях – по ⅓ части. В группе отщепов также преобладают предметы с гладкими площадками (чуть менее половины), около трети обладают дву- и многогранными площадками. Остальные изделия имеют естественные, фасетиро-ванные, либо линейные/точечные площадки.

Почти половину технических сколов составляют краевые (16 экз.) – в равных долях естественно- и продольнокраевые при единичных поперечнокраевых формах. Вторая половина технических снятий представлена следующими группами: первичные снятия – 8 экз., сколы подправки площадки или фронта – 8 экз., реберчатые и полуреберчатые сколы – 4 экз.

Каменные артефакты из слоя 12.3. Стоянка Кульбулак.

Орудийный набор насчитывает 50 экз. и включает унифас, заготовку унифаса, два одинарных продольных выпуклых скребла, одинарное продольное прямое скребло (см. рисунок, 1), одинарное продольное выпуклое скребло – долотовидное орудие, три двойных продольных скребла с прямым (2 экз.; см. рисунок, 6) и выпуклым лезвиями, боковой скребок, концевой скребок, долотовидное орудие, два тронкированно-фасетированных изделия, два изделия с притуплением, 14 отщепов с ретушью (см. рисунок, 8), восемь пластин с ретушью, 12 фрагментов орудий, типологическое определение которых затруднительно.

Наиболее показательными с позиции культурной и хронологической атрибуции комплекса являются следующие изделия.

Унифас. Имеет средние размеры и подтреугольную форму (см. рисунок, 10 ). Вентральная поверхность орудия полностью покрыта негативами разноразмерных сколов, проведенных с разных участков периметра предмета к его центру.

Заготовка унифаса. Дорсальная поверхность изделия наполовину покрыта мелкими чешуйчатыми сколами, проведенными с одного продольного края. Площадка для этих снятий была подготовлена тронкированием на вентральной поверхности скола. Второй продольный край также является аналогично подготовленной площадкой, с которой, однако, ни одного снятия произведено не было.

Боковой скребок. В роли заготовки выступил массивный отщеп. Скребковое лезвие подготовлено вентральной ламинарной краевой отвесной ретушью. В качестве естественных границ рабочего участка выступили глубокие каверны по его краям.

Концевой скребок с выпуклым лезвием (см. рисунок, 2 ). Орудие оформлено на небольшом фрагменте отщепа. В дистальное части скола создано выпуклое скребковое лезвие с помощью дорсальной крутой краевой ламинарной ретуши.

Долотовидное орудие (см. рисунок, 3 ). Изготовлено на проксимальном фрагменте крупного скола. Фасетки мелкой крутой краевой чешуйчатой ретуши расположены на месте ударной площадки скола-заготовки, имеют бифасиальное наложение и перекрывают крупные фасетки более ранней подтески.

Тронкированно-фасетированные изделия – 2 экз. В первом случае тронкированный элемент организован на месте остаточной ударной площадки: сколы усечения проведены на вентральную поверхность, дополнительные уплощающие основу снятия реализованы на дорсальную поверхность (см. рисунок, 9 ). Второе изделие имеет схожую обработку, однако сохранился лишь небольшой участок тронкирования.

Изделия с притуплением – 2 экз. Оба продольных края фрагментов сколов покрыты фасетками мелкой отвесной ретуши притупления. Дистальное окончание в обоих случаях диагонально скошено за счет искривленного профиля заготовки. В одном случае на нем фиксируются следы мелкой функциональной дорсальной ретуши.

Точное определение места материального комплекса подслоя 12.3 стоянки Кульбулак на фоне материалов других слоев, хронологически принадлежащих среднему палеолиту, станет возможным после атрибутивного анализа всех категорий изделий. Сейчас же возможно только наметить некоторые его индивидуальные черты:

– отсутствие в индустрии объемных и торцовых разновидностей нуклеусов;

– незначительные доли пластин (10 %) и пластинок (6 %) в индустрии сколов, при том что отщепы и пластины использовались для изготовления одинаково часто (по 18 экз.);

– отсутствие орудий на пластинках;

– присутствие в одном комплексе унифасиаль-но обработанных орудий, скребков, долотовидного орудия, тронкированно-фасетированных изделий и орудий с притуплением.

Этот набор характеристик является уникальным для переходных комплексов Кульбулака и позволяет обосновано говорить о существовании индустриальной вариабельности в хроностратиграфической последовательности стоянки.

Список литературы Вариабельность палеолитического комплекса стоянки Кульбулак: индустрия слоя 12.3

- Деревянко А.П., Павленок К.К., Шнайдер С.В., Павленок Г. Д., Когай С. А., Колобова К. А., Лазарев С.Ю., Раджабов А. Мелкопластинчатое производство в индустрии слоя 12 стоянки Кульбулак: новые данные//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 42-45.

- Кривошапкин А.И. Оби-рахматский вариант перехода от среднего к верхнему палеолиту: автореф. дис.... д-ра ист. наук. -Новосибирск, 2012. -38 с.

- Шалагина А.В., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Тронкированно-фасетированные изделия в палеолитических комплексах Северной Азии//Археология, этнография и антропология Евразии. -2015. -Т. 43, № 4. -С. 33-45.

- Krivoshapkin A., Kuzmin Y., Jull A.J. Chronology of the Obi-Rakhmat grotto (Uzbekistan): first results on the dating and problems of the Paleolithic key site in Central Asia//Radiocarbon. -2010. -Vol. 52, N 2/3. -Р. 549-554.