Вариабельность среднепалеолитических и верхнепалеолитических технологий обработки камня на стоянке Кара-Бом, Горный Алтай (на основе применения метода ремонтажа)

Автор: Славинский В.С., Рыбин Е.П., Белоусова Н.Е.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются технологии первичного расщепления камня на стоянке Кара-Бом в Горном Алтае с привлечением метода ремонтажа. Археологические комплексы из отложений памятника послужили одной из основ для реконструкции процессов развития каменных индустрий на территории Горного Алтая на протяжении большей части среднего палеолита, а также ранних этапов верхнего палеолита от примерно 60 до 30 тыс. л.н. Рассматривается новая схема стратиграфического членения стоянки Кара-Бом, выделяются четыре цикла заселения ее территории. На базе результатов изучения ремонтажа артефактов из среднепалеолитических комплексов СП2 воссоздается технология однонаправленного конвергентного леваллуазского расщепления. Реконструкции нуклеусов и групп сколов, относящихся к верхнепалеолитическим слоям ВП2 и ВП1 Кара-Бома, позволили проследить вариабельность верхнепалеолитических технологий обработки камня и сделать вывод о существенных изменениях в технологиях редукции нуклеусов: на смену доминировавшему в среднем палеолите плоскостному однонаправленному конвергентному леваллуазскому расщеплению в эпоху верхнего палеолита пришло бипродольное объемное подпризматическое и призматическое раскалывание. Предполагается, что комплексы стоянки Кара-Бом представляют устойчивые специфические варианты пластинчатой технологии, нацеленной на изготовление крупных и средних пластин, а также торцового микрорасщепления, направленного на получение пластинок. На основании сравнения комплексов стоянки Кара-Бом и синхронных ансамблей из северной и восточной частей Центральной Азии установлено, что сопоставляемые индустрии наиболее ранних стоянок верхнего палеолита возрастом более 35 тыс. лет характеризуются явным преобладанием технологий расщепления кара-бомовского типа.

Горный алтай, средний палеолит, начальный и ранний верхний палеолит, метод ремонтажа

Короткий адрес: https://sciup.org/145145744

IDR: 145145744 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.1.039-050

Текст научной статьи Вариабельность среднепалеолитических и верхнепалеолитических технологий обработки камня на стоянке Кара-Бом, Горный Алтай (на основе применения метода ремонтажа)

Впервые определение начального этапа верхнего палеолита было сформулировано на основе анализа хронологически ранней верхнепалеолитической эми-ранской индустрии уровня 4 стоянки Бокер-Тахтит в Израиле [Marks, Ferring, 1988]. Позднее эта дефиниция была расширена С. Куном за счет включения определения левантийской культурной общности, которая в хроностратиграфическом отношении находится между левантийским мустье и верхнепалеолитическим ахмарианом и характеризуется сочетанием леваллуазского и пластинчатого методов подпризматического расщепления ([Kuhn, Stiner, Güleç, 1999]; см. обсуждение историографии вопроса: [Kuhn, Zwyns, 2014]). По мере накопления данных и совершенствования методов датирования становилось ясно, что индустрии начального этапа верхнего палеолита, которые занимают хроностратиграфи-ческие позиции между индустриями с несомненно среднепалеолитическими характеристиками и комплексами, обладающими выраженными верхнепалеолитическими чертами, получили очень широкое распространение. Они обнаружены на территории Леванта, Центральной и Восточной Европы, Горного Алтая, российского Забайкалья, Северного Китая и Монголии. Очевидно, что довольно значительная технологическая и типологическая вариабельность индустрий начального этапа верхнего палеолита нуждается в уточнении определения. Весьма важную информацию для этого может дать ремонтаж каменных артефактов: он позволяет надежно реконструировать операционные последовательности расщепления камня древним человеком. Лишь некоторые ансамбли рассматриваемого периода обеспечены обширными сериями реконструированных последовательностей расщепления. К этим ансамблям относятся коллекции стоянок Брно-Богунице и Странска-Скала в Чехии, Бокер-Тахтит в Израиле [Škrdla, 2003а; Volkman, 1983]. Однако анализ технологии расщепления на материалах начального этапа верхнего палеолита Северной и Центральной Азии пока не проводился на основе ремонтажа.

При изучении древних технологий каменного производства начального периода верхнего палеоли- та, а также вопросов, касающихся преемственности и взаимоотношений средне- и верхнепалеолитических технологий в Северной Азии, особого внимания заслуживают коллекции многослойной стоянки Кара-Бом. На ее материалах было впервые доказано, что индустрии начального периода верхнего палеолита получили распространение и на территории Северной Азии. Археологические комплексы из отложений памятника послужили одной из основ для реконструкции процессов развития каменных индустрий на территории Горного Алтая на протяжении большей части среднего палеолита, а также ранних этапов верхнего палеолита [Деревянко, Петрин, Рыбин, 2000; Деревянко, Шуньков, 2004]. В последние годы изучались особенности каменного сырья стоянки, проводились работы, целью которых были реконструкция пространственной и стратиграфической структуры объекта, а также воссоздание способов первичного расщепления на основе ремонтажа. В результате удалось определить вариабельность средне- и верхнепалеолитических технологий обработки камня, диапазон технических методов, которыми владели носители ка-ра-бомовской культурной традиции начальной фазы верхнего палеолита, оценить степень вероятности технологической преемственности между средне-и верхнепалеолитическими индустриями Кара-Бома, а также различий между комплексами начального и раннего этапов верхнего палеолита памятника.

Многослойная палеолитическая стоянка открытого типа Кара-Бом находится в Еловской котловине, входящей в систему межгорных депрессий центральной части Российского Алтая (50°43′ с.ш., 85°42′ в.д.). Стоянка располагалась у подножия правого склона долины ручьев Алтайры и Семисарт, вблизи их слияния. Археологические остатки залегали в пачке отложений склонового генезиса, прислоненных к вертикальной скальной стене, которую составляли ступенеобразные уступы сланцев; она защищала обитателей стоянки от господствующих ветров. Наклон поверхности шлейфа отложений достигал 15–20°. Стоянка имела южную экспозицию. У подножия скалы находится долгоживущий незамерзающий родник; рядом со стоянкой имеется невысокая горная гряда в форме полуцирка, перевал которой обеспечивает связь с соседней долиной [Археология и палеоэкология…, 1990].

Мощность осадочных отложений стоянки составляла ок. 5 м. Значительная часть памятника сложена пролювиальными отложениями и повреждена в результате таяний ледников и временными водотоками. Раскопки памятника проводились с некоторыми перерывами с 1980 по 1993 г. Территория стоянки была разделена на четыре участка – раскопа. Участок площадью ок. 150 м2, прилегающий к скале, сохранился в непотревоженном состоянии. Он сложен лессовидными суглинками, насыщенными обломочным материалом. Основание разреза на этом участке сформировано иловатыми суглинками, смешанными с продуктами разложения коры выветривания. Бóльшая часть площади (ок. 100 м2) этого сектора была вскрыта в ходе раскопок 1980–1991 гг.: основная часть материалов исследования раскопа 1 пока не опубликована; небольшая часть материалов, полученных в ходе раскопок 1992–1993 гг. (раскоп 4), издана в виде монографии [Деревянко и др., 1998]. Изучение отложений в раскопе Кара-Бома позволило выделить шесть верхнепалеолитических уровней обитания (ВП6–1, нумерация начинается сверху) и два мустьер-ских горизонта (СП2, 1, из которых СП2 – нижний).

Основой индустрий стоянки Кара-Бом являлось каменное сырье местного происхождения – кислые афировые эффузивы, их приносили на стоянку ее обитатели с расстояния до 5 км напрямую со склонов соседней г. Аптырга, где расположены их выходы. Использовались также слабоокатанные желваки той же породы, которые перемещались водами рек, протекавших по долине [Кулик, Шуньков, Петрин, 2003]. Поскольку каменное сырье испытывало незначительное воздействие русловых агентов, отдельности имели преимущественно подпрямоугольные, удлиненные, брусковидные очертания. Вероятно, камень, использовавшийся обитателями стоянки, относится к наиболее высококачественным разновидностям сырья в палеолите Горного Алтая. Характер текстурного рисунка, цвет породы, состояние естественной поверхности обеспечивают возможность отделения продуктов дебитажа одной отдельности каменного сырья от другой.

Леваллуазская конвергентная технология в среднепалеолитическом комплексе

Культуросодержащие отложения стоянки Кара-Бом содержат среднепалеолитический компонент, представленный комплексом СП2 (мустьерский горизонт 2 по предыдущей классификации [Деревянко и др., 1998]) [Белоусова, Рыбин, 2013]. Комплекс залегал в литологическом слое 9, представляющем собой коричневато-серый суглинок склонового генезиса. Малочисленный комплекс культурного горизонта СП1, относящийся, вероятно, к начальному этапу верхне- го палеолита, располагался в горизонте 9Б; для него характерны обрывочные следы гумусации. Ассам-бляж СП2 обнаружен в 40–50 см ниже, в отложениях горизонта 9В, под еще одним горизонтом гу-мусации в кровле слоя. Имеются два определения, полученные ЭПР-методом по экспериментальной методике. Из подстилающих СП2 отложений был взят образец, на основе которого определена дата 72,2 тыс. л.н.; для перекрывающего слоя получена дата в 62,2 тыс. л.н.; для горизонта 1 имеются две радиоуглеродные даты по кости >42 тыс. л.н (АА-8873) и >44 тыс. л.н. (АА-8894) [Деревянко, Петрин, Рыбин, 2000, с. 38]. Согласно стратиграфическим данным и палинологическим характеристикам, косвенно подтвержденным ЭПР-датами, комплекс СП2 может относиться к периоду ок. 60–50 тыс. л.н., к концу МИС 4 или началу МИС 3. Мощность отложений, включающих горизонт СП2, достигает 30 см, общая площадь составляет 80 м2; наиболее насыщенный находками участок площадью ок. 30 м2 находится под скалой (раскопы 1 и 4). Комплекс включает ок. 1 500 каменных артефактов. Работа по ремонтажу артефактов из СП2 продолжается. Находки представляют два основных взаимосвязанных метода редукции нуклеусов. Первый метод – простое (нелеваллуазское) параллельное однонаправленное расщепление плоскостных нуклеусов для получения пластин и отщепов. Второй – однонаправленное конвергентное леваллу-азское раскалывание для получения острий (кара-бо-мовская коллекция леваллуазских острий – одна из самых многочисленных и выразительных в палеолите Северной и Центральной Азии). Типичный вариант леваллуазского расщепления представляет небольшой реконструированный артефакт (рис. 1, 4). На нем видно, что о стрие с фасетированной ударной площадкой сформировано слабоконвергентными однонаправленными техниче скими снятиями-dèbordant и сколами, определившими Y-образный рисунок дор-сала и симметричные ровные конвергентные края. Доля удлиненных изделий составляет 30 %. Для получения леваллуазских сколов в качестве нуклевидной заготовки подбирались подпрямоугольные отдельности камня. С помощью краевых и параллельных удлиненных сколов формировался профиль леваллуазского острия, после отделения которого вновь производилась подготовка фронта раскалывания и ударной площадки и снимался последующий леваллуазский скол. На заключительной стадии могли изменяться техника и метод расщепления; производилась, например, параллельная редукция плоскостного нуклеуса для снятия нелеваллуазских сколов. Характер такого расщепления может быть прослежен по реконструкции блока из слоя СП2 (более подробное описание см.: [Славинский, Рыбин, 2007]) (рис. 1, 1–3). Восстановленный с помощью ремонтажа артефакт со-

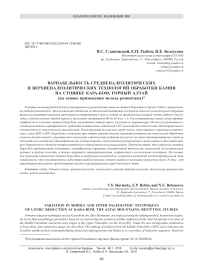

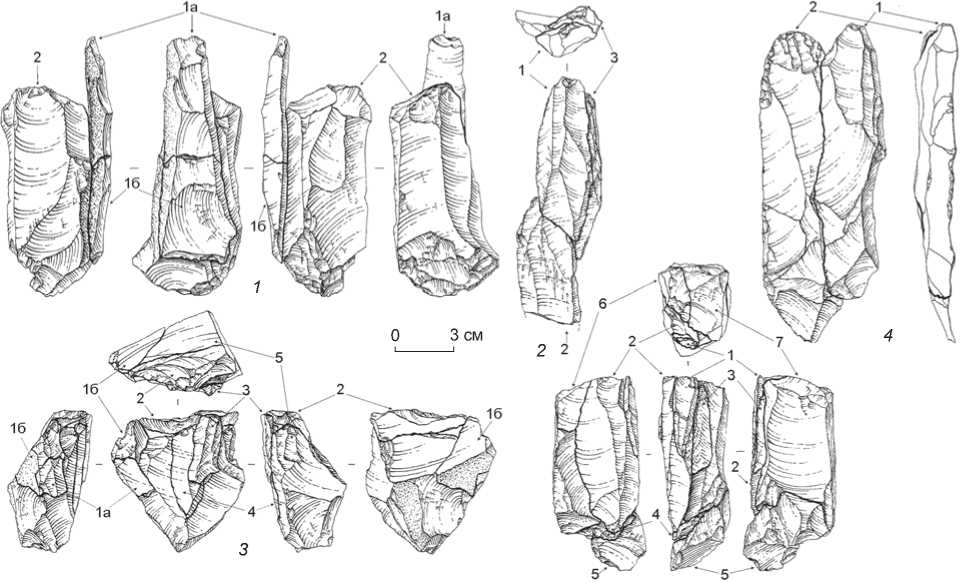

Рис. 1. Артефакты, реконструированные с помощью ремонтажа, из СП2 стоянки Кара-Бом.

1–3 – блок № 14; 4 – блок № 15. Стрелки с номерами указывают порядок снятий .

1–3 – [Славинский, Рыбин, 2007, рис. 1].

стоит из 37 элементов, локализованных на участке площадью 6 м2 (кв. И-К-9, -11). В качестве заготовки нуклеуса использовалась удлиненная, слегка уплощенная подпрямоугольная отдельность камня. Ее расщепление производилось по заранее запланированной системе. Сначала определялась плоскость основной ударной площадки и задавалось направление основной оси скалывания предполагаемых целевых заготовок. Она ориентирована вдоль одного из продольных ребер заготовки. Одна из боковых граней, образующих данное ребро, имела ровную, гладкую естественную поверхность, которая впоследствии без дополнительной подправки служила мастеру готовой латералью леваллуазских заготовок (элементы блоков № 14, 17). Использование естественной грани при формировании Y-образного рельефа леваллуаз-ской заготовки является нестандартным решением. После переоформления латералей и ударной площадки производилось последовательное снятие еще двух атипичных леваллуазских острий (элементы 20, 21).

Предпринятые затем переоформление площадок и подправка фронта нуклеуса не привели к снятию дополнительных острий. Остаточный нуклеус на рабочем фронте имел негативы произведенных с помощью простой параллельной техники снятий двух отщепов.

Вариабельность верхнепалеолитических технологий обработки камня

Изучение археологических коллекций уровней обитания 1–6 раскопа 4 (1 876 экз.) с применением петрографического анализа сырья и методов ремонтажа позволило дополнить рассматриваемые материалы каменными артефактами из раскопа 1. В этой коллекции по сырью были выделены 72 группы артефактов: 943 изделия, или ок. 40 % от численности коллекции. Из них 294 артефакта, или ок. 14 % от общей численности находок, составили элементы реконструированного процесса расщепления. Для культурных отложений раскопа 4 было определено положение артефактов из различных сырьевых групп. С учетом этого удалось скорректировать схему последовательности культурных отложений стоянки.

Нами было определено положение арте фактов из различных сырьевых групп, а также очажных пятен, кострищ и крупных каменных плит на продольном и поперечном профиле раскопа, что позволило выявить два уровня залегания находок – культурные горизонты ВП1 (20 сырьевых групп) и ВП2 (52 сырьевые группы) [Белоусова, Рыбин, 2013]. Археологические материалы более позднего горизонта ВП1 залегали в слое 5Б; культурным отложениям соответствуют следующие даты, полученные по 14С, – 30 990 ± ± 460 л.н. (GX-17593), 33 780 ± 570 л.н. (GX-17594), 34 180 ± 640 л.н. (GX-17595) [Goebel, Derevianko,

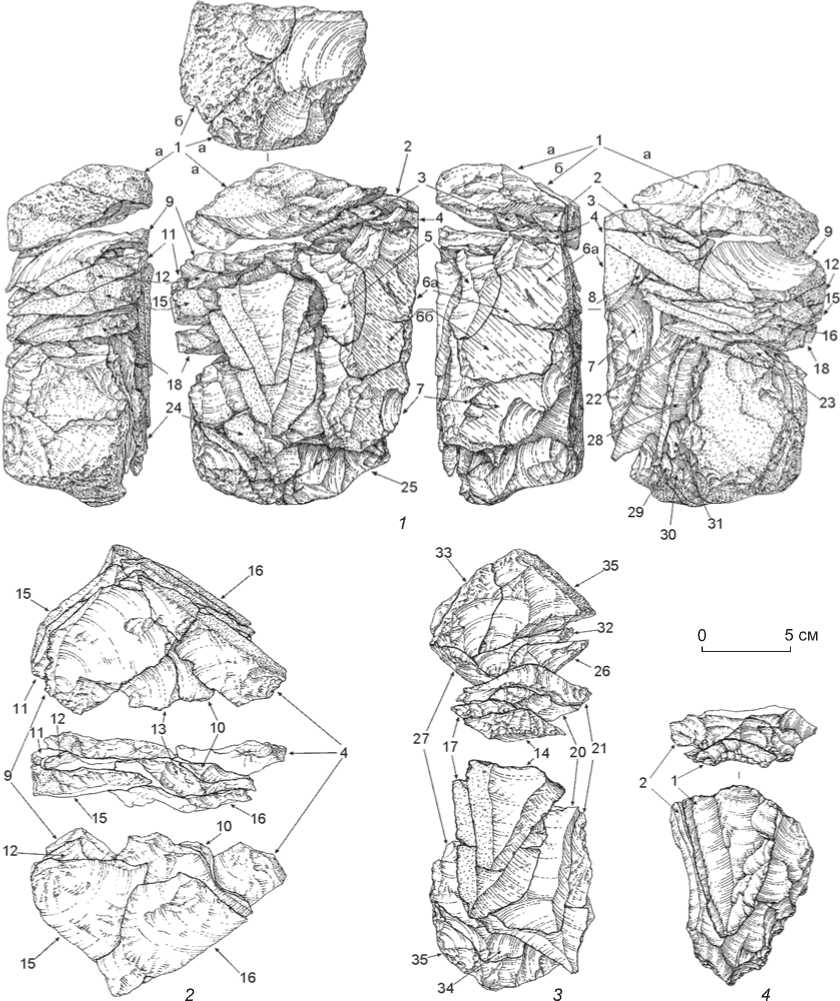

Petrin, 1993]. Кровля литологического слоя 6 и подошва литологического слоя 5Б составляли прослой между горизонтами. Он являлся лишь относительно стерильным и выклинивался вниз по склону, где частично контактировали культурные отложения двух горизонтов. Материалы горизонта ВП2 располагались в центральной части или подошве литологического слоя 6. Горизонту ВП2 соответствуют даты (определены по 14С) 43 200 ± 1 500 л.н. (GX-17597) и 43 300 ± ± 1 600 л.н. (GX-17596). Поскольку участки раскопов 4 и 1 были защищены с севера и северо-востока преградой, сложенной скальными породами, они не испытали в полной мере влияния деструктивных факторов [Деревянко и др., 1998]. Однако анализ распространения артефактов показал, что склоновые процессы вызвали нарушение отложений более позднего горизонта ВП1 и значительное смещение культурных остатков вниз по склону (угол наклона поверхности распределения находок составляет ок. 25°). Седимен-ты горизонта ВП2, залегающего субгоризонтально, подверглись минимальному смещению вдоль склона (угол наклона поверхности распределения находок составляет 5–10°) (рис. 2).

Согласно полученным данным, каменные артефакты, ранее соотносимые с уровнями обитания 1–3, могут рассматриваться как составные части единого горизонта ВП1, большая часть находок из уровней обитания 5 и 6 – единого горизонта ВП2. С уровнем обитания 4 в процессе раскопок ассоциировались преимущественно находки, залегавшие между горизонтами ВП1 и ВП2.

По артефактам из культурного горизонта ВП2 (1 100 экз.) собрано 40 реконструкций, включающих от двух до десяти элементов. Нивелировочные отметки мест залегания этих элементов составляют единый уровень залегания находок, падение склона фиксируется показателями от –290 см на линии 5 до –339 см

Рис. 2. Планиграфические связи, восстановленные методом ремонтажа и по петрографическим признакам артефактов, на продольном профиле раскопа 4 (по линии кв. З) стоянки Кара-Бом.

1 – вертикальный профиль скалы по линии З; 2 – локализация артефактов из различных сырьевых групп ВП1;

3 – локализация артефактов из различных сырьевых групп ВП2; 4 – локализация очагов и кострищных пятен.

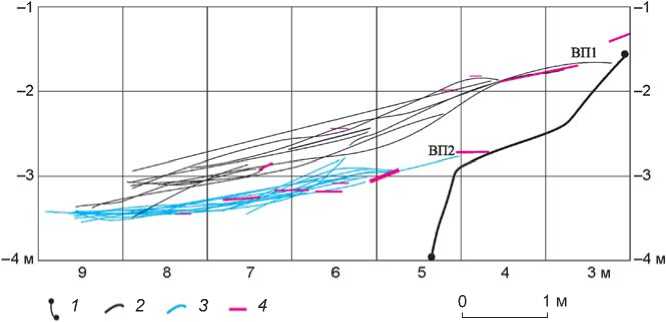

на линии 8. Анализ мест расположения элементов наиболее крупных блоков на плане раскопа позволил выявить две зоны их концентрации: первая, вероятно, несколько вытянутых очертаний, находилась в кв. З-И-5, -6 (элементы одного блока обнаружены в кв. З-8) (рис. 3), вторая – в кв. З-И-8.

Рис. 3. План локализации реконструированных артефактов на участке раскопа 4 стоянки Кара-Бом.

1 – линия скального выхода на этапе расчистки отдельных уровней обитания; 2 – блок № 12; 3 – блок № 13; 4 – блок № 1; 5 – блок № 4; 6 – блок № 5; 7 – блоки № 6 и 7; 8 – блок № 8;

9 – блок № 9.

2 , 3 – ВП1; 4–9 – ВП2.

Воссозданные артефакты из рассматриваемого горизонта представляют две технологии расщепления:

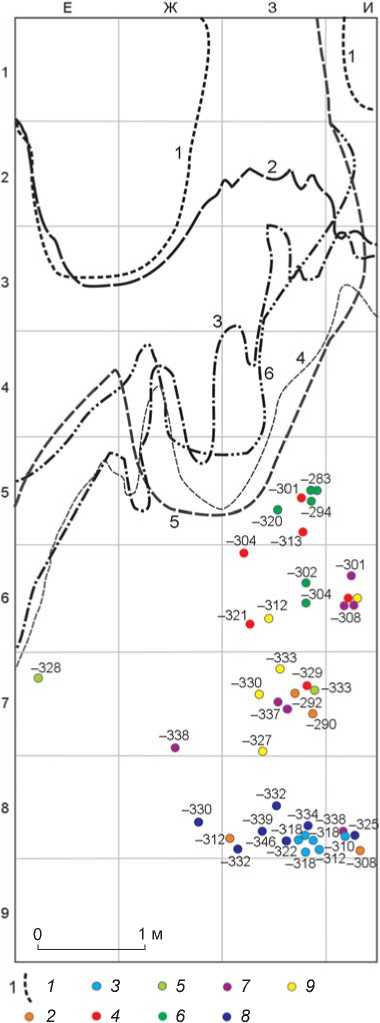

1-я – подпризматическая бипродольная, позволявшая получать пластины среднего и крупного размера . Нами рассматривается шесть реконструированных блоков, каждый из которых включает несколько элементов, в т.ч. нуклеусы (рис. 4; 5, 1, 4 ). Воссозданные артефакты относятся к средней и заключительной стадиям процесса получения основных заготовок. Нуклеусы имеют удлиненную подцилиндрическую форму, на противоположных концах у них с помощью поперечных сколов сформированы слабоскошенные ударные площадки (угол скалывания >75°). Заготовки являлись результатом расщепления во встречных направлениях, зависящего от объема и формы субстрата на конкретном этапе. Это были пластины среднего, реже крупного размера, иногда остроконечной формы (см. рис. 4, 4 ). На их дорсальной поверхности, как правило, читаются негативы субпараллельных би-продольных снятий.

Данные ремонтажа свидетельствуют об использовании в подпризматической бипродольной технологии двух вариантов расщепления. Первый вариант предполагал реберчатую подправку латералей нуклеуса (см. рис. 4, 4 ; 5, 1 ). При редукции нуклеуса острые латеральные ребра обрабатывались серией снятий, направленных перпендикулярно к продольной оси фронтальной поверхности на рабочую плоскость и от нее. Формирование оптимальной выпуклости рабочей поверхности завершалось продольным снятием латеральных ребер (в виде полуреберчатых и ре-берчатых пластин). После этого снимались основные пластины. Если обработанные ребра не находились на латералях нуклеуса, то продольные ребра оформлялись техническими снятиями, направленными перпендикулярно продольной оси фронта нуклеуса. После оформления краевой реберчатой или полуре-берчатой пластины производились снятия вдоль сформировавшихся ребер, а затем, по завершении интенсивной подправки ударной площадки, расщеплению последовательно подвергалась смежная пло ско сть (см. рис. 4, 1 ). У нуклеуса, имеющего призматическую форму и фронт по всему периметру, с целью частичной декортикации поверхности было снято продольное ребро (см. рис. 4, 5 ). Данный воссозданный артефакт является одним из наиболее ранних примеров использования призматической технологии в Северной и Центральной Азии.

Второй вариант расщепления воплощен в реконструированных артефактах, которые не имеют признаков поперечной латеральной подправки. На изделии № 3 (см. рис. 4, 2 ) прослеживаются следы поочередного скалывания пластин с противолежащих ударных площадок. Изменения в способах редукции, происходившие в начале верхнего палеолита, ярко иллюстри-

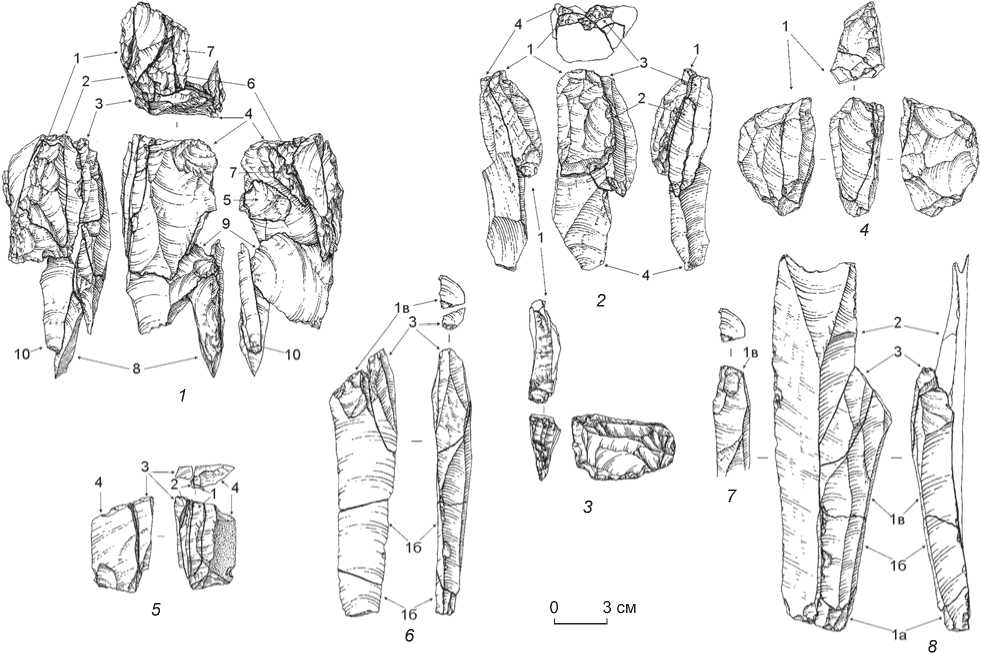

Рис. 4. Реконструированные артефакты № 1 ( 5 ), 2 ( 1 ), 3 ( 2 ), 4 ( 4 ), 5 ( 3 ) из ВП2 стоянки Кара-Бом.

Рис. 5. Реконструированные артефакты № 6 ( 1 ), 7 ( 4 ), 8 ( 6-8 ), 9 ( 2 , 3 ), 10 ( 5 ) из ВП2 стоянки Кара-Бом.

рует реконструированный блок № 5 (см. рис. 4, 3 ). В процессе редукции плоская рабочая поверхность ядрища, согласно рисунку негативов, приобрела очертания, характерные для леваллуазской конвергентной техники. Однако технология расщепления была неле-валлуазской. Скалывание производилось с помощью бипродольных снятий. После серии сколов была предпринята неудачная попытка сформировать на узкой стороне ядрища рабочую поверхность оптимальной выпуклости – она представлена негативами мелких снятий, образовавших заломы при попытке удаления продольного латерального ребра.

Один из реконструированных артефактов имеет признаки вторичного использования остаточного нуклеуса для скалывания пластинчатых заготовок с торцовой части (см. рис. 5, 4 ).

2-я – торцовая технология для получения мелких пластинчатых заготовок (см. рис. 5, 2, 3, 5–8). Это специфический метод редукции. Крупные и массивные пластины, краевые пластины или отщепы, остаточные формы нуклеусов, полученные с применением подпризматической пластинчатой технологии, использовались вторично в качестве заготовок для торцовых нуклеусов. Воссозданные артефакты иллюстрируют процесс торцового однонаправленного (см. рис. 5, 2, 3, 5–8) и бипродольного (см. рис. 5, 5) скалывания мелких пластинчатых заготовок треугольного и трапециевидного сечения (толщины к ширине <1 : 2). Торцовые нуклеусы на сколах многочисленны в материалах культурного горизонта ВП2. Такие нуклеусы похожи на многофасеточные резцы, поэтому в ряде работ они классифицировались как ядрища специфического типа – нуклеусы-резцы [Петрин, Рыбин, 2001; Zwyns et al., 2012].

В свете данной проблематики особого внимания заслуживает конструкция № 9 (см. рис. 5, 2, 3 ). Первоначально расщепление производилось в системе, которая характерна для подпризматического бипродоль-ного снятия пластин среднего размера. На массивном краевом сколе (снятие 1) после отделения от нуклеуса был оформлен рабочий фронт, несущий негативы снятий микропластинок. Киль нуклеуса подправлен ретушью. По морфологии данное изделие очень напоминает клиновидные нуклеусы, распространенные на позднем этапе палеолита Северной Азии.

В коллекции культурного горизонта ВП1 из раскопа 4 (264 экз.) восстановлено шесть артефактов, включавших от трех до девяти элементов (рис. 6). Во время формирования этого культурного горизонта функционировали две рабочие площадки. В ходе частичного разрушения верхней площадки ее культурные отложения постепенно перекрыли нижнюю площадку.

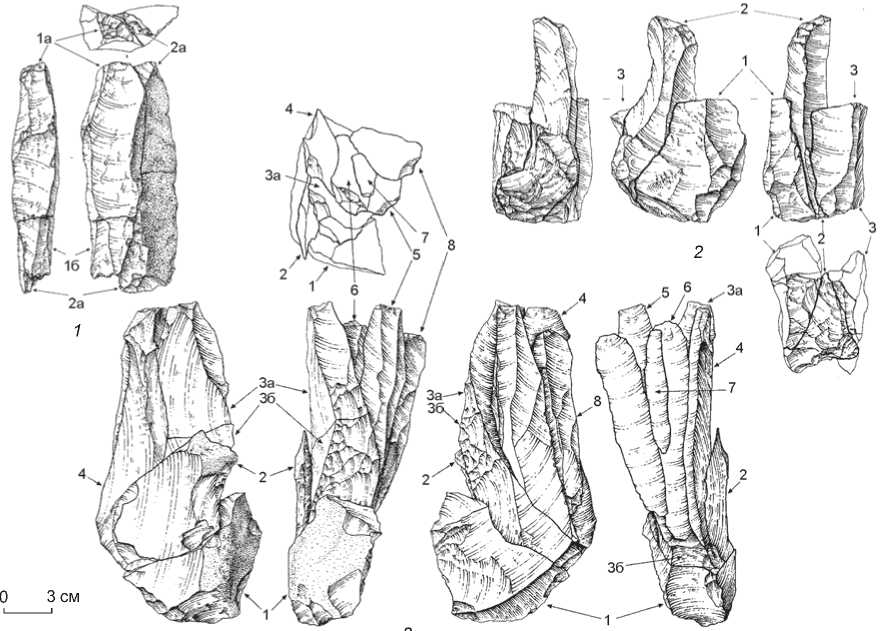

Рис. 6. Реконструированные артефакты № 11 ( 2 ), 12 ( 1 ), 13 ( 3 ) из ВП1 стоянки Кара-Бом. 3 – по: [Славинский, Рыбин, 2007, с. 76, рис. 4].

Нивелировочные отметки залегания элементов реконструированных блоков соответствуют одному уровню. Падение склона от –290 см на линии 7 до –322 см на линии 8. Элементы воссозданных артефактов концентрируются на участках кв. З-7 и З-8 (см. рис. 3).

Реконструированные арте факты, относящиеся к ВП1, свидетельствуют об использовании двух методов расщепления:

1-й – подпризматический бипродольный способ, ориентированный на получение пластин среднего и крупного размера . Рассматриваемые блоки можно отнести к начальной (см. рис. 6, 2 ) и заключительной (см. рис. 6, 1 ) стадиям процесса расщепления. Заготовки получены в ходе бинаправленной редукции, зависящей от объема и формы расщепляемого субстрата на конкретном этапе. Это пластины среднего и крупного размера. Сколы имеют субпараллельные края, на дорсальной поверхности, как правило, читаются негативы субпараллельных бипродольных снятий.

Отмечены два варианта воплощения данного метода. Один предполагал оформление на контрфронте подпризматического нуклеуса продольного ребра с помощью поперечных снятий (рис. 6, 2 ). Другой вариант представлен апплицирующимися краевыми пластинами. Они получены в результате снятия с одной ударной площадки и не имеют следов какой-либо дополнительной подправки фронта нуклеуса (рис. 6, 1 ). Следует отметить, что оба реконструированных изделия сделаны из сырья сравнительно низкого качества, с внутренними трещинами.

2-й – подпризматический однонаправленный способ получения пластин среднего и крупного размера с применением техники инициального реберчатого скола . Реконструированный артефакт, который представляет этот метод, состоит из девяти элементов (рис. 6, 3 ) и относится к начальному и среднему этапам параллельного продольного скалывания крупных пластинчатых заготовок с удлиненной узкой торцовой рабочей плоскости. После удаления продольного ребра торцовой части заготовки нуклеуса производилась тщательная реберчатая обработка продольного фронтального ребра. В результате снятия технических сколов терминальная часть изделия последовательно сужалась. Судя по реконструированному блоку, после подготовки рабочей плоскости было сколото не менее десяти пластин стандартной морфологии.

Обсуждение

Проведенные исследования выявили существенные различия между технологиями расщепления, которые использовались на стоянке Кара-Бом в период среднего и на начальном этапе верхнего палеолита. Согласно данным ремонтажа и результатам анализа коллекции сколов, в среднепалеолитическом комплексе СП2 широко применялась простая однонаправленная параллельная и однонаправленная конвергентная леваллуазская технологии. Метод леваллуазского конвергентного однонаправленного расщепления, представленный двумя реконструированными блоками, был ориентирован на создание соразмерных острий с одной плоскости нуклеуса с помощью цикличных подправок, которые производились после снятия каждой заготовки техническими краевыми сколами. Последние определяли Y-образную однонаправленную огранку дорсальной поверхности острия. Сколами подправки оформлялись фасетированные ударные площадки. Основных заготовок, полученных в ходе одного цикла, было, как правило, не более двух. Расщепление производилось с широкой плоскости нуклеуса. Однако, если исходная заготовка имела прямоугольную форму, то краевые сколы могли заходить на боковые грани нуклеуса.

Комплекс ВП2 обнаруживает ряд принципиальных отличий от нижележащего комплекса СП2. Они обусловлены прежде всего тем, что на смену доминировавшему плоскостному расщеплению пришло объемное подпризматическое и призматическое раскалывание. Характерный для верхнепалеолитических технологий прием снятий предусматривал перенос скалывания с латерали-торца нуклеуса к широкой плоскости и обратно. Как в среднем, так и в верхнем палеолите Кара-Бома для поддержания объема использовался прием подправки латералей нуклеусов с помощью краевых сколов, но способы подготовки латералей были различные. В период среднего палеолита латерали, как правило, специально не оформлялись. В верхнепалеолитическом комплексе имеются свидетельства регулярной подработки латералей поперечными сколами. Наличие реберчатых пластин указывает на создание ребра не только на латерали нуклеуса, но и на других участках фронта.

Комплексы ранней поры верхнего палеолита Кара-Бома свидетельствуют о преобладании бипродольного встречного скалывания. Данный метод, судя по комплексу СП2, редко использовался мастерами более раннего периода. Для первичного расщепления ядрищ из горизонта ВП2 характерно попеременное скалывание с противолежащих ударных площадок; результатом этого были пластины, а также остроконечные сколы, напоминающие по своей морфологии левал-луазские острия. Пропорции этих сколов зависели от формы и стадии редукции нуклеуса, а не от преднамеренной подготовки. Методы редукции, реконструируемые на основе ремонтажа, находят отражение и в ансамбле пластинчатых сколов. Как было показано выше, в комплексе ВП2 Кара-Бома в количественном отношении выделяется две группы пластин. Первая включает изделия шириной от 5 до 15 мм, вторая – от 20 до 30 мм [Zwyns et al., 2012]. Очевидно, что артефакты первой группы (пластинки) были получены при редукции торцовых нуклеусов (нуклеусов-резцов), а изделия, составляющие вторую группу, связаны с подпризматическим расщеплением. Использование бипродольной обработки, результатами которой были остроконечные сколы, фиксируется по древнейшим ассамбляжам начального этапа верхнего палеолита Леванта, уровням 1 и 2 стоянки Бокер-Тахтит. В них, как и на Кара-Боме, присутствуют ядрища, редукция которых была асимметричной, а снятия осуществлялись переменно на узкой и широкой стороне нуклеуса [Škrdla, 2003b].

Сопоставление методов расщепления камня в периоды, соответствующие культурным горизонтам ВП1 и ВП2, на основе данных ремонтажа показало, что определяющей для индустрий из обоих горизонтов была техника подпризматического бипродольного скалывания средних и крупных пластинчатых заготовок. Применение подпризматической однонаправленной техники зафиксировано только в индустрии культурного горизонта ВП1. На каждом этапе заселения стоянки для получения пластин древние мастера оформляли продольное ребро посредством снятий, поперечных оси скалывания, однако подобная обработка имела разное назначение. По реконструированным артефактам из комплекса ВП1 удалось установить, что продольное ребро создавалось либо на контрфронте (вероятно, для поддержания формы и объема), либо в центральной части будущей рабочей поверхности для последующего расщепления методом реберчатого скола. Восстановленные изделия из комплекса ВП2 свидетельствуют о том, что серией поперечных снятий могли обрабатываться обе латера-ли нуклеуса, но зачастую, создавая продольное ребро, мастер действовал по ситуации. Использование торцовой техники для получения мелких пластинчатых заготовок фиксируется только по реконструированным изделиям из ансамбля ВП2.

Однонаправленная конвергентная технология достигла высшей точки в своем развитии во второй половине МИС 4 и начале МИС 3. На это указывают индустрии поздней стадии среднего палеолита из СП2 Кара-Бома, слоев 5 и 4 Усть-Канской пещеры, являющиеся преемниками ассамбляжей из средней части разреза Денисовой пещеры и слоев 14 и 18 Усть-Каракола-1. Данные комплексы близки по орудийному набору и по практически идентичной технологии раскалывания, характерной для т.н. кара-бомовского варианта среднего палеолита Горного Алтая. Возможно, что их ближайшими аналогами в технологическом отношении, но весьма удаленными территориально, могут быть индустрии, соответствующие МИС 4 и началу МИС 3 (от 70 до 48–45 тыс. л.н.). Эталоном данного технокомплекса являются ассамбляжи из слоев X и IX пещеры Кебара в Израиле [Meignen, Bar-Yosef, 2004; Demidenko, 2011]. Для этих индустрий, считающихся составной частью общности позднелевантийского мустье (комплекс Табун-Б), характерны 1) подготовка ядрищ, сопряженная с тщательным фасетированием ударной площадки; 2) процесс расщепления нуклеусов, объединяющий снятия удлиненных, покрытых естественной коркой краевых сколов и отщепов с производством пластин – подготовительных сколов для получения леваллуазских острий.

Технология получения пластин подпризматическим бипродольным методом, прослеженная по реконструированным изделиям, относящимся к слою ВП2 стоянки Кара-Бом, отражена в ряде комплексов Горного Алтая первой половины МИС 3. Выразительные свидетельства ее использования выявлены в материалах памятника Кара-Тенеш [Деревянко и др., 1999], индустриях слоя 5 раскопа 1986 г., слоев 8–11 раскопа 1993–1997 гг. стоянки Усть-Каракол-1 [Славинский, 2007; Природная среда…, 2003], индустриях слоев 10–12 стоянки Ануй-3 [Деревянко, Шуньков, 2004], материалах слоя 7 предвходовой площадки Денисовой пещеры [Там же].

Появление технологии нуклеусов-резцов отмечено в наиболее раннем верхнепалеолитическом горизонте СП1 стоянки Кара-Бом [Деревянко и др., 1998]. Торцовая техника для получения мелких пластинчатых заготовок в виде нуклеусов-резцов или торцовых нуклеусов на отдельностях представлена в культурных отложениях практически каждого из перечисленных памятников, включая наиболее ранние верхнепалеолитические отложения слоя 11 Восточной галереи Денисовой пещеры [Деревянко и др., 2010].

Набор приемов, характерный для кара-бомов-ской индустрии начального этапа верхнего палеолита, представляют индустрии восточной части Южной Сибири и Монголии, стоянок Хотык, Каменка, Тол-бор-16 [Лбова, 2000; Zwyns et al., 2014]. На стоянке Толбор-4 в Северной Монголии, датируемой в пределах 35–41 тыс. л.н., в период, соответствующий горизонтам 5 и 6, операционная последовательность расщепления была практически такая же, как в ка-ра-бомовской технологии начального этапа верхнего палеолита. Индустрия включает одну из наиболее многочисленных серий типичных нуклеусов-резцов, обнаруженных за пределами Горного Алтая [Деревянко и др., 2007].

Заключение

Культуросодержащие горизонты Кара-Бома могут представлять как минимум четыре цикла заселения стоянки, разделенных промежутками в несколько тысяч лет. Хотя микроуровней внутри отдельных куль- турных горизонтов не было, можно предполагать, что эти циклы были связаны с неоднократными посещениями стоянки людьми. Указанные горизонты стратиграфически нерасчленимы по условиям тафономии. Кроме того, данная небольшая территория являлась зоной интенсивной деятельности человеческих коллективов, максимум которой пришелся на горизонт ВП2. Эта деятельность, связанная с различными поселенческими эпизодами, обусловила образование палимпсеста отложений.

Полученные нами данные не дают оснований для вывода о непосредственной культурной преемственности между средне- и верхнепалеолитическими комплексами: они представляют существенно различающиеся методы редукции нуклеусов. Вместе с тем логично предположить, что основой для возникновения подпризматической бипродольной технологии начального верхнего палеолита Горного Алтая являлась пластинчатая и параллельная, а также конвергентная однонаправленная редукция, характерная для среднего палеолита этого региона. О возможном формировании индустрии начального этапа верхнего палеолита Кара-Бома на местной основе косвенно свидетельствует небольшой комплекс СП1 Кара-Бома, залегающий между стерильными слоями и занимающий промежуточное положение как в стратиграфическом, так и технологическом плане между средним и верхним палеолитом. В этом ассамбляже резко увеличивается доля пластин и уменьшается удельный вес фасети-рованных ударных площадок, по сравнению с нижележащим СП2. Наряду с леваллуазскими остриями, отщепами и нуклеусами для снятия леваллуазских отщепов в СП1 имеется пластинка с притупленным краем, два нуклеуса-резца и типичное для верхнего палеолита Горного Алтая симметричное ретушированное острие на пластине [Деревянко и др., 1998]. Более определенно можно говорить о преемственности между комплексами начального верхнего палеолита (ВП2) и раннего верхнего палеолита (ВП1) Кара-Бома, для которых характерен метод редукции; единственным исключением может быть признано отсутствие технологии нуклеусов-резцов в комплексе ВП1. В региональных последовательностях Центральной и Восточной Европы и Леванта богунисьен и эмиран заменяются значительно отличающимися технокомплексами ориньяка и ахмариана. Анализ индустрий начального верхнего палеолита Горного Алтая не позволяет сделать вывод о резкой смене этой традиции особым технологическим вариантом традиции раннего верхнего палеолита.

В Забайкалье, Горном Алтае и Монголии – регионах северной и восточной части Центральной Азии – представлены наиболее ранние комплексы верхнего палеолита (их возраст превышает 35 тыс. л.н.), которые характеризуются явным преобладанием техно- логии расщепления кара-бомовского типа. Это дает основание предполагать, что методы редукции, реконструированные нами на основе ремонтажа материалов комплекса ВП2 Кара-Бома, на изучаемой территории характерны для технологического набора именно начального верхнего палеолита.

Список литературы Вариабельность среднепалеолитических и верхнепалеолитических технологий обработки камня на стоянке Кара-Бом, Горный Алтай (на основе применения метода ремонтажа)

- Археология и палеоэкология палеолита Горного Алтая: путеводитель междунар. симп. «Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной, Восточной Азии и Америки (палеоэкологический аспект)». - Новосибирск: Наука, 1990. - 158 с.

- Белоусова Н.Е., Рыбин Е.П. Новая схема культурно-стратиграфического членения ранневерхнепалеолитических отложений стоянки Кара-Бом (на основе пространственного анализа и данных ремонтажа) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2013. - Т. 12. - Вып. 7: Археология и этнография. - С. 64-76.

- Деревянко А.П., Зенин А.Н., Рыбин Е.П., Гладышев С.А., Цыбанков А.А., Олсен Д., Цэвээндорж Д., Гунчинсурэн Б. Технология расщепления камня на раннем этапе верхнего палеолита Северной Монголии (стоянка Толбор-4) // Археология, этнография и антропология Евразии. -2007. - № 1. - С. 16-38

- Деревянко А.П., Петрин В. Т., Кривошапкин А.И., Николаев С.В. Индустрия стоянки Кара-Тенеш в Горном Алтае // Гуманитарные науки в Сибири. Сер.: Археология и этнография. - 1999. - № 3. - С. 3-13.

- Деревянко А.П., Петрин В. Т., Рыбин Е.П. Характер перехода от мустье к позднему палеолиту на Алтае (по материалам стоянки Кара-Бом) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2000. - № 2. - С. 31-52.