Вариант восстановления плечевой кости при псевдоартрозе свободными аутотрансплантатами малоберцовой кости в условиях чрескостного остеосинтеза

Автор: Давиров Ш.М., Уринбаев П.У., Мансуров Д.Ш., Гафуров Ф.А., Борзунов Д.Ю.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 4 т.31, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Результатом безуспешной хирургической реабилитации пациентов с переломами плечевой кости является формирование многокомпонентного патологического симптомокомплекса, включающего ложный сустав или костный дефект, изменение формы и длины отломков плечевой кости, развитие стойких ангиотрофических расстройств верхней конечности и контрактур плечевого и локтевого суставов. Несмотря на эффективность использования погружных металлоконструкций, имеются риски безуспешных оперативных вмешательств и несостоятельности остеосинтеза при сложных анатомофункциональных поражениях. Цель работы — продемонстрировать новую технологию использования свободных фрагментов малоберцовой кости в качестве костно-пластического материала для восстановления целостности плечевой кости при ложных суставах и костных дефектах в условиях чрескостного остеосинтеза и трансоссальной фиксации имплантатов спицами. Материалы и методы. В качестве костно-пластического материала использовали свободный аутотрансплантат малоберцовой кости в виде цилиндр – фрагмента, который резецировали проксимальнее уровня голеностопного сустава на 8,0-9,0 см. Интраоперационно имплантат малоберцовой кости фрагментировали. Имплантацию фрагментов осуществляли по периферии отломков плечевой кости с перекрытием зоны псевдоартроза. Свободные аутотрасплантаты малоберцовой кости трансоссально фиксировали спицами. Для фиксации сегмента использовали спице-стержневой вариант аппарата Илизарова из трех внешних опор. Обсуждение. «Золотым стандартом» костно-пластического материала является аутокость. При локализации дефектов и ложных суставов плечевой кости в дистальном метаэпифизе использование малоберцовой кости в дизайне цилиндр – фрагмента с внутрикостным армированием плечевой кости технически затруднено. Открытая адаптация плечевой кости с адекватным контактом между отломками, использование оптимального аутогенного костно-пластического материала с перекрытием зоны псевдоартроза для увеличения объема костной массы обеспечивают восстановление костной регенерации в зоне псевдоартроза. Для фиксации отломков плечевой кости и костных имплантатов оптимальным является использование аппаратов внешней фиксации. Заключение. Оригинальность разработанной технологии заключается в использовании нескольких свободных костных аутотрансплантов, сформированных из малоберцовой кости и имплантируемых по периферии зоны стыка отломков плечевой кости. Зона активного остеогенеза создается благодаря комбинированному эффекту открытой адаптации концов отломков плечевой кости с резекцией замыкательных пластинок и костной аутопластикой с перекрытием проблемной зоны. Дополнительная трансоссальная фиксация костных аутотрансплантатов спицами обеспечивает стабильность свободных имплантатов. Управляемая фиксация отломков плечевой кости с поддержанием компрессии и адекватного контакта отломков достигается при использовании аппарата Илизарова.

Псевдоартроз, ложный сустав, плечевая кость, аутотрансплантаты малоберцовой кости, чрескостный остеосинтез, Илизаров, костно-пластический материал

Короткий адрес: https://sciup.org/142245427

IDR: 142245427 | УДК: 616.717.4-001.59:(616.71-089.844+616.71-089.227.84):616 | DOI: 10.18019/1028-4427-2025-31-4-502-509

Текст научной статьи Вариант восстановления плечевой кости при псевдоартрозе свободными аутотрансплантатами малоберцовой кости в условиях чрескостного остеосинтеза

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ повреждения верхних конечностей в период с 2020 по 2023 гг. составляли от 34,6 % до 34,9 % в структуре скелетной травмы и ее последствий. К сожалению, не все пациенты со скелетной травмой верхней конечности имели благоприятные исходы лечения. Так, при переломах плечевой кости ложные суставы и костные дефекты выявляли в 2–30 % случаев [1]. Как правило, в результате безуспешной хирургической реабилитации у пациентов формируется многокомпонентный патологический симптомокомплекс, включающий ложный сустав или костный дефект, изменение формы и длины отломков плечевой кости, развитие стойких ангиотро-фических расстройств верхней конечности и контрактур плечевого и локтевого суставов [2]. Патологические процессы отражаются на архитектонике костной ткани отломков плечевой кости, что приводит к их эбурнеации и атрофии, при этом отломки имеют мозаичное сочетание на протяжении участков склероза и остеопороза [2].

По данным литературы, в настоящее время ортопеды-травматологи в качестве средств и способов фиксации отдают предпочтение динамическим пластинам DCP, LCP, интрамедуллярному блокируемому остеосинтезу. Вместе с тем, признавая эффективность использования погружных металлоконструкций, авторы признают наличие рисков безуспешности оперативных вмешательств и в ряде случаев несостоятельности остеосинтеза при сложных анатомо-функциональных поражениях плечевой кости [1, 3–6].

Цель работы — продемонстрировать новую технологию использования свободных фрагментов малоберцовой кости в качестве костно-пластического материала для восстановления целостности плечевой кости при ложных суставах и костных дефектах в условиях чрескостного остеосинтеза и трансоссаль-ной фиксации имплантатов спицами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведена ретроспективная оценка реконструкции плечевой кости с использованием свободных аутотрансплантатов малоберцовой кости в условиях чрескостного остеосинтеза и трансоссальной фиксации имплантатов спицами. Новизна технологии подтверждена зарегистрированной в ФИПС заявкой на получение Патента на изобретение «Аутотрансплантация малоберцовой кости при дефектах диафиза длинных трубчатых костей» (рег. № 2024137957 от 17.12.2024).

Техническое испоолнение

В качестве костно-пластического материала использовали свободный аутотрансплантат малоберцовой кости в виде цилиндр – фрагмента длиной до 7 см, который резецировали проксимальнее уровня голеностопного сустава на 8–9 см. Резецированный аутотрансплантат малоберцовой кости разделяли на два цилиндр – фрагмента и фрагментировали по длине на несколько имплантатов. Далее выполняли доступ к зоне псевдоартроза, резецировали сформированные замыкательные пластинки на концах отломков, отломки плечевой кости адаптировали с созданием торцевого контакта. Для увеличения объема костной массы в зоне псевдоартроза и костного дефекта, а также предполагаемого увеличения прочностных качеств формируемой мозоли по периферии зоны ложного сустава имплантировали ранее заготовленные костные аутотрансплантаты с перекрытием зоны стыка отломков. Для исключения возможности миграции аутотрансплантатов их дополнительно фиксировали трансоссально проведенными спицами, погруженными в мягкие ткани плеча по периферии. После контроля гемостаза рану зашивали послойно и наглухо. Для фиксации сегмента использовали аппарат Илизарова из трех внешних опор в спице-стержневом варианте фиксации костных отломков. Учитывая трансоссальную фиксацию костных трансплантатов и создание торцевого упора между отломками плечевой кости, мы воздержались от традиционного поддержания компрессии на стыке отломков в послеоперационном периоде, фактически перейдя на нейтральный вариант чрескостного остеосинтеза. После сращения отломков по результатам рентгенконтроля и клинической пробы консолидации аппарат Илизарова демонтировали.

Клинический пример

Пациент 38 лет поступил в клинику 23.04.2024. Давность травмы — 19 лет. Пациент перенес неоднократные и безуспешные оперативные вмешательства. К сожалению, полной медицинской документации о предшествующих этапах лечения пациент на руках не имел.

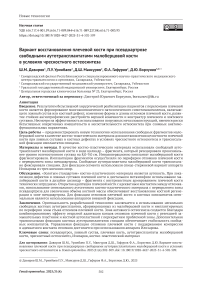

В результате перенесенных операций пациент имел многочисленные точечные и линейные рубцы, а также стойкие комбинированные контрактуры левых плечевого и локтевого суставов с резким ограничением функции верхней конечности. Движения на уровне левого локтевого сустава были возможны в основном за счет патологической подвижности в зоне сформированного неоартроза (рис. 1).

Рис. 1. Фото больного и рентгенограммы левой плечевой кости в двух проекциях при поступлении пациента в клинику

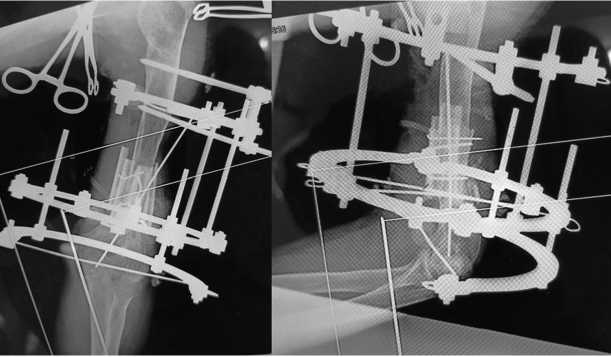

В Самаркандском филиале РСНПМЦ ТО пациенту выполнена открытая адаптация отломков левой плечевой кости. Концы отломков экономно резецированы, вскрыты костномозговые каналы, создан торцевой контакт между ними. В зону псевдоартроза плечевой кости по периферии имплантированы фрагменты малоберцовой кости, которые дополнительно фиксировали спицами. Фиксацию сегмента осуществляли аппаратом Илизарова из трех опор в спице-стержневой компоновке (рис. 2). Пациенту в процессе динамического наблюдения регулярно проводили клинические осмотры с рентгенологическими исследованиями, при этом отмечена положительная динамика перестройки имплантатов и формирование костной мозоли в зоне псевдоартроза отломков плечевой кости (рис. 3).

Рис. 2. Интраоперационные рентгенограммы левой плечевой кости в двух проекциях (26.04.2024)

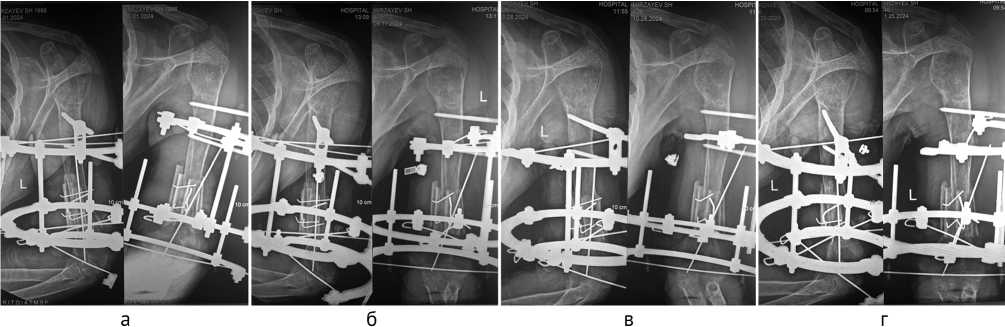

Рис. 3. Контрольные рентгенограммы левой плечевой кости в двух проекциях в динамике: а — 16.08.2024; б — 11.09.2024; в — 28.10.2024; г — 25.11.2024

После рентгенконтроля и клинической пробы консолидации выявлено достижение костного сращения с увеличением объема костной массы на уровне псевдоартроза. Свободные аутотрансплантаты малоберцовой кости перестроены, лизис и признаки остеонекроза костной ткани отсутствуют. Аппарат Илизарова демонтирован (рис. 4). Через три месяца после демонтажа аппарата результат лечения сохраняется, завершено ремоделирование новообразованной костной ткани (рис. 5).

Рис. 4. Фото больного и рентгенограммы левой плечевой кости в двух проекциях после демонтажа аппарата наружной фиксации и удаления трансоссально проведенных спиц (14.01.2025)

Рис. 5. Контрольные рентгенограммы левой плечевой кости в двух проекциях через три месяца после демонтажа аппарата (14.04.2025)

ОБСУЖДЕНИЕ

Мы считаем, что в сложных клинических ситуациях внешнюю фиксацию можно рассматривать как альтернативный вариант остеосинтеза. Безусловно, эта идея не нова. По нашим данным, впервые возможность и эффективность чрескостного остеосинтеза при лечении пациентов с ложными суста- вами и дефектами плечевой кости были описаны в диссертационном исследовании В.И. Шевцова [8]. Несмотря на продолжительную историю успешного применения чрескостного остеосинтеза при лечении пациентов с дефектами и ложными суставами плечевой кости, нет оснований утверждать о широком распространении и популярности данного варианта фиксации. В основном публикации, посвященные данной проблеме, исходили от исследователей Центра Илизарова [2, 9–11].

Однако, в последнее время в литературе появились публикации авторов из Узбекистана об успешном применении чрескостного остеосинтеза для коррекции деформаций и ликвидации псевдоартрозов плечевой кости [12–15]. Выбор варианта остеосинтеза и фиксации отломков плечевой кости не является единственной проблемой в хирургической реабилитации пациентов с дефектами и ложными суставами плечевой кости. Для восстановления целостности плечевой кости необходимы открытая адаптация концов отломков с созданием между ними плотного контакта, вскрытие костномозговых каналов с использованием костнопластических материалов, в основном алло- и аутотрансплантатов, в случае формирования костных дефектов [1, 16].

Известно, что «золотым стандартом» костно-пластического материала является аутокость, при этом эффективным и популярным признано использование малоберцовой кости в качестве наиболее доступного аутотрансплантата [4, 17–20]. Безусловно, исследователи отдавали предпочтение использованию кровоснабжаемой малоберцовой кости с восстановленным артерио-венозным шунтированием [21–27]. Однако, данная технология сложна, двухэтапна, требует применения микрохирургической техники, создает проблемы в донорской зоне, сам ремплантат имеет риски тромбозов артериовенозных шунтов, да и в ряде клинических ситуаций операция технически не выполнима [28–31].

По нашим данным, впервые малоберцовую кость для реконструкции плечевой кости с интрамедуллярной фиксацией реплантата решили использовать T.W. Wright et al. [4]. В литературе можно встретить публикации об успешном применении свободной некровоснабжаемой малоберцовой кости у пациентов с ложными суставами плечевой кости, при этом авторы для фиксации отломков отдавали предпочтение пластинам с угловой стабильностью [16, 17, 20].

Опубликован опыт успешного замещения атрофических дефектов плечевой кости у пациентов, когда свободный аутотрансплантат малоберцовой кости имплантировали в костно-мозговой канал плечевой кости, фиксацию отломков и поддержание компрессии осуществляли с помощью аппарата Илизарова [32], новизна разработанной технологии подтверждена патентом РФ [33].

Однако, в ряде клинических ситуаций внутрикостная имплантация, как вариант локализация посттравматического дефекта в дистальном отделе плечевой кости, и формирование интрамедуллярного канала с рассверливанием в межмыщелковой зоне плечевой кости невозможны из-за анатомических особенностей плечевой кости и рисков ятрогенных переломов при формировании канала. Поэтому при локализации дефектов и ложных суставов плечевой кости в дистальном метаэпифизе использование малоберцовой кости в дизайне цилиндр – фрагмента с внутрикостным армированием плечевой кости по предложенной ранее технологии технически не возможно [32, 33].

Основываясь на данных литературы по поиску и разработке новых инновационных костно-пластических материалов, необходимо отметить, что до настоящего времени оптимальным по остеоиндуктив-ным и остеокондуктивным свойствам по-прежнему являются аутотрансплантаты, не имеющие рисков отрицательных иммунных ответов и способные к полной органотипической перестройке [32, 34]. Ключевым недостатком использования костных аутотрансплантатов являются ограниченные объемы костно-пластического материала [35]. Вместе с тем, в ряде сложных клинических ситуаций при костных дефектах верхних конечностей не требуются значительные объемы имплантационного материала. Рациональное использование имеющегося донорского материала может обеспечить необходимые объемы утраченной костной ткани.

Основываясь на данной концепции, мы рассматривали возможности замещения дефектов плечевой кости свободными аутотрансплантатами из малоберцовой кости как вполне достаточные и рациональные. Представленный в клиническом примере пациент имел ложный сустав плечевой кости, локализованный в дистальном метафизе, комбинированные стойкие контрактуры смежных суставов, выраженную патологическую подвижность костных отломков. Учитывая особенности сформированных патологических анатомо-функциональных изменений верхней конечности у пациента, эффективность применения динамических пластин DCP, LCP, интрамедуллярных блокируемых фиксаторов является сомнительной, так как эти инструменты имеют ограничения по силе и времени воздействия.

По данным литературы, основной причиной сохранения несращений и отсутствия положительных результатов после реконструктивных вмешательств является недостаток жесткой и стабильной фиксации отломков плечевой кости [5, 6, 36, 37]. Для достижения сращения необходим адекватный контакт между концами отломков [38]. Открытая адаптация плечевой кости с адекватным контактом между отломками, использование оптимального аутогенного костно-пластического материала обеспечивает создание зоны костной регенерации в зоне псевдоартроза. По нашему мнению, при таком варианте костной пластики аппараты внешней фиксации имеют неоспоримые преимущества при фиксации отломков плечевой кости и костных имплантатов. Увеличение объема костной массы в зоне ложного сустава в результате ремоделирования кости в зоне адаптации концов отломков и органотипической перестройки свободных аутотрансплантатов позволяет рекомендовать данную технологию для восстановления целостности плечевой кости не только при нормотрофических ложных суставах, но и при атрофических несращениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новизна подходов и оригинальность разработанной технологии заключается в использовании нескольких свободных костных аутотрансплантатов, сформированных из малоберцовой кости и имплантируемых по периферии зоны стыка отломков плечевой кости. В настоящее время, несмотря на активный поиск и разработку инновационных костнопластических материалов, наиболее эффективным и общепризнанным является использование аутотрансплантатов, при этом в качестве «золотого стандарта» для костной пластики используют малоберцовую кость. Зона активного остеогенеза создается благодаря комбинированному эффекту открытой адаптации концов отломков плечевой кости с резекцией замыкательных пластинок и костной аутопластикой с перекрытием проблемной зоны. Дополнительная трансоссальная фиксация костных аутотрансплантатов спицами обеспечивает стабильность свободных имплантатов. Управляемая фиксация отломков плечевой кости с поддержанием компрессии и адекватного контакта отломков достигается с помощью использования аппарата Илизарова.