Варианты использования накладных поясных бляшек скифского времени в Южной Сибири и Северном Китае

Автор: Шульга П.И., Шульга Д.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Во второй половине VI-III в. до н.э. на территории Южной Сибири от Оби до Забайкалья и в Северном Китае получили распространение своеобразные поясные накладные бляшки. В отличие от обойм раннескифского времени, надевавшихся на поясной ремень, это были нефункциональные изделия, крепившиеся с внешней стороны. В погребениях скифоидных культур бляшки, как правило, украшали пояса. Об этом свидетельствуют частые случаи их нахождения в районе пояса умерших, а также находки бляшек на сохранившихся поясах. Вместе с тем имеются веские основания предполагать, что в таежной зоне накладные бляшки преимущественно использовались при совершении обрядов на культовых комплексах. Установлено, что на территории Северного Китая, откуда происходят наиболее представительные и разнообразные поясные наборы, накладные бляшки (часто до 12-18 экз.) крепились на поясных ремнях. При этом отмечено четыре варианта нахождения поясов: в «рабочем» положении, сверху поперек бедер умершего, сверху продольно и рядом с умершим вместе с подвешенным кинжалом или ножом. В погребениях из Южной Сибири поясные бляшки встречаются реже, и их наборы намного скромней (4-7 экз.). Как правило, они находятся в мужских погребениях. В Туве зафиксировано несколько случаев расположения бляшек на поясных ремнях, в т.ч. в «рабочем» положении, а также в стороне от умершего. В материалах староалейской культуры (Барнаульское Приобье) бляшки встречаются и с женщинами, но в виде прикладов. Бронзовые детали при женщинах наиболее разнородны, не связаны с поясами, и больше напоминают скопления изделий из культовых объектов в таежной зоне Приангарья.

Южная сибирь, северный китай, скифоидные культуры, поясная фурнитура, накладные поясные бляшки, погребальный обряд, культовые комплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146733

IDR: 145146733 | УДК: 392.81 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0969-0976

Текст научной статьи Варианты использования накладных поясных бляшек скифского времени в Южной Сибири и Северном Китае

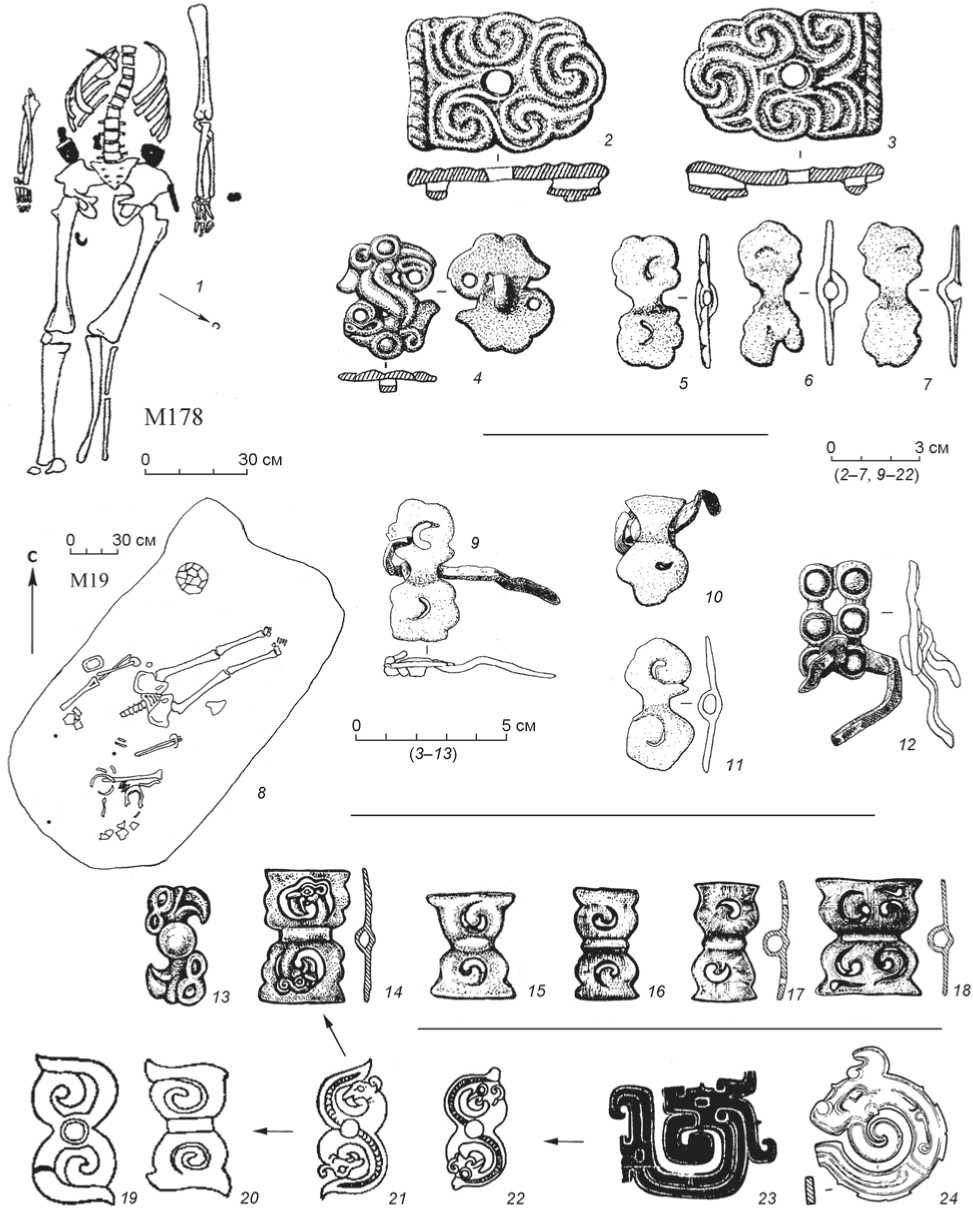

Поясные накладные бляшки являются довольно частой находкой на памятниках скифоидных культур конца VI–III в. до н.э. Южной Сибири и Северного Китая. В отличие от надевавшихся на пояс обойм раннескифского времени, это были нефункциональные изделия, крепившиеся с внешней стороны на поясном ремне сухожильными нитями и тонкими ремешками (рис. 1, 3 ). Подавляющее количество бляшек в Южной Сибири и значительная часть из Северного Китая близких размеров (ок. 4,5–5 × 2 см), бабочковидной или S-образной формы. Зачастую они имеют почти одинаковые контуры, а потому распространено общее название – «бабочковидные бляшки». Проведенное авторами исследование позволило выделить несколько основных областей, в рамках которых фиксируются местные особенности: 1) восточная часть провинции Ганьсу (культура шацзин); 2) территория Нинся-Хуэйского АО с прилегающими районами Ганьсу (культура янлан); 3) район оз. Дай-хай в южной части Внутренней Монголии (культура маоцингоу); 4) бассейн Ангары с западным побережьем Байкала; 5) Тува (уюкско-саглынская культура), Барнаульское Приобье (староалейская культура) и Томское Приобье. В каждой из этих областей имеется несколько преобладающих вариантов бляшек, не совпадающих с соседними областями. В пятой области в реалистичной или стилизованной форме воспроизводился образ грифона (хищной птицы) (рис. 1, 4–7 , 9–12 ), во сходящий к раннескифскому орлу. В Северном Китае (культуры янлан и, частично, маоцингоу) за основу образа скотоводами были взяты изображения распространенного там еще в IX– VIII вв. до н.э. свернувшегося в кольцо дракона, вскоре трансформировавшегося в «хвостатого грифона» (рис. 1, 19–24 ). На промежуточной территории (Байкал, Ангара), помимо указанных двух типов, сформировался особый. Лопасти таких бляшек имеют вид приземистого профилированного горшка или бутона цветка (рис. 1, 16–18 ). Особое место занимают бляшки культуры шацзин (Ганьсу) с многосекционным или зубчатым щитком без образов хищной птицы, дракона или иных суще ств (рис. 2, 6–10 ).

Помимо различий в оформлении щитков поясных бляшек, на территории от Северного Китая до Приобья прослеживаются и специфические особенности их использования. Традиционно считается, что бляшки, находимые в захоронениях скифоидных культур, крепились на поясах, что подтверждается частыми случаями их нахождения в районе пояса погребенного человека. Однако в большинстве захоронений Южной Сибири встречается всего по нескольку бляшек, расположенных в разных местах и не образующих явного контура пояса. Соответственно, возникают вопросы об их изначальном нахождении и назначении. В отношении значительной части бляшек из таежной зоны, обнаруженных вне погребений, имеются веские основания предполагать их включение в состав культовых комплексов [Гревцов, 2013; и др.]. Проделанный анализ обстоятельств нахождения «бабочковидных» бляшек в целом подтверждает вышеуказанные мнения, но позволяет предполагать более сложные формы их применения.

Обсуждение материалов

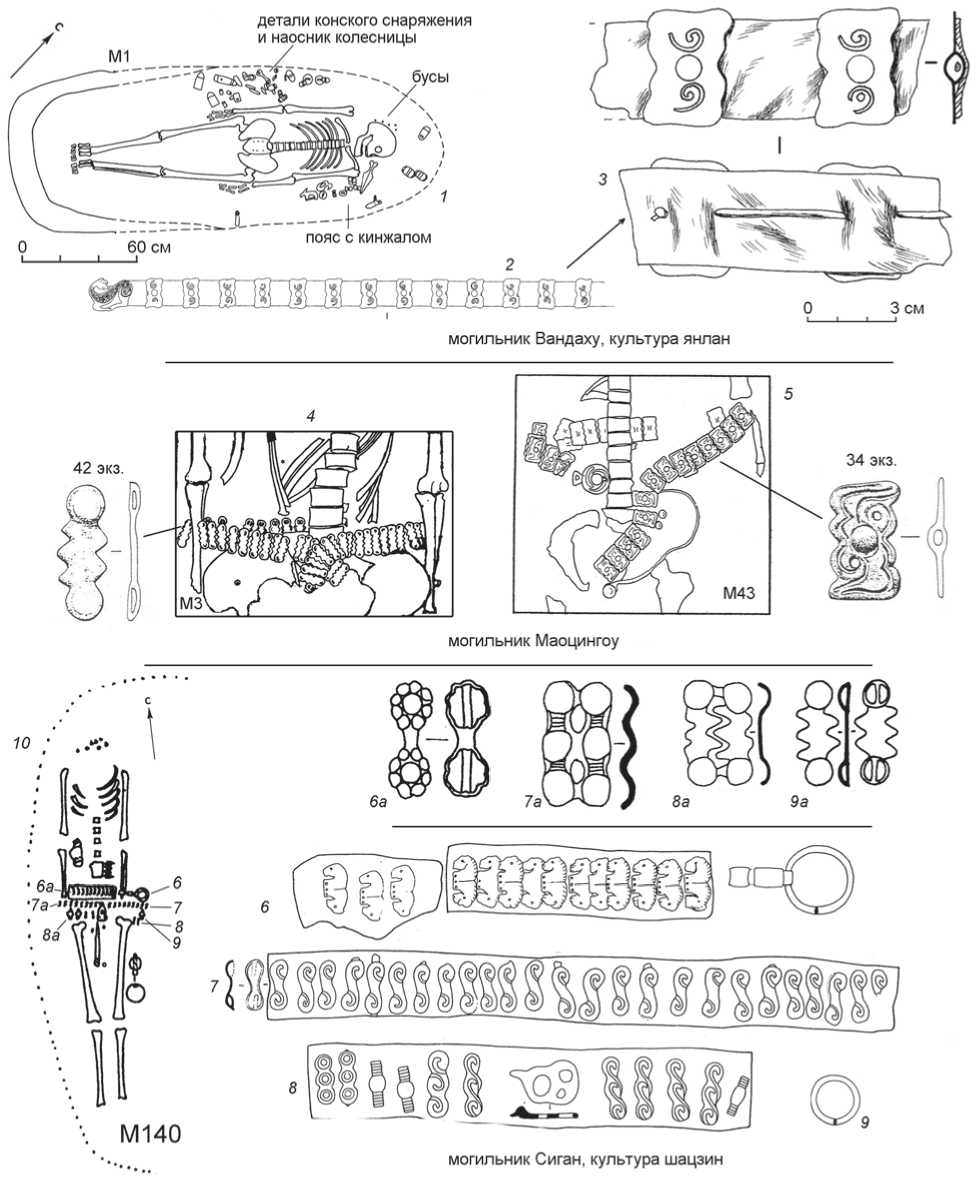

Наиболее представительные поясные наборы с большим количеством разнообразных по форме и образам бляшек представлены в Северном Китае. Достаточно сказать, что только на одном могильнике Маоцингоу (V–III вв. до н.э.) обнаружено 311 бронзовых и железных накладных бляшек – примерно столько же, сколько во всей Южной Сибири от Приобья до Забайкалья. При этом количество стандартных бабочковидных бляшек в полных наборах из Маоцингоу достигало 18 и 34 экз., а узких бляшек с зубчатым щитком в могиле М3 – 42 экз. (рис. 2, 4 , 5 ) [Graberkatalog Maoqinggou…, 1992]. В культуре янлан авторами зафиксировано ок. 400 бляшек, без учета случайных находок и представленных на фото богатых наборов из элитных погребений в могильнике Мацзяюань [Институт…, 2014]. Среди непотревоженных наборов в Северном Китае все бляшки, как правило, относятся к одному типу (рис. 2, 2, 3 ) или составлены из нескольких близких по форме и образу бляшек двух-трех вариантов. Судя по опубликованным фото, на костяке умершего из элитной могилы М16 в Мацзяюань находилось три пояса [Там же, с. 58–59]. Некоторые пояса в Мацзяюань (могилы М4 и М16), предположительно, не затягивались на поясе, а укладывались поперечно поверх одежды в районе тазовых ко стей лицевой стороной вверх. Соответственно, концевые бляхи располагались там не по центру костяка, а по краям [Там же, с. 34]. Накладные бляшки каждого из этих поясов изготавливались по особой форме. До трех поясов зафиксировано и в культуре шацзин (рис. 2, 10 ).

Все известные авторам бляшки из непотревоженных погребений Северного Китая* крепились на поясах. Пояса фиксируются в трех положениях: 1) на бедрах человека в «рабочем» положении, или уложены сверху; 2) рядом с человеком в свернутом виде с кинжалом или ножом; 3) продольно, на человеке в развернутом виде. Первое положение было основным в культурах маоцингоу и шацзин (рис. 2, 4, 5, 10 ).

В культуре янлан зафиксированы все три положения поясов. Самые богатые поясные наборы происходят из «княжеских» погребений могильника Мацзяю-ань, где у мужчин в «рабочем» положении отмечено

Рис. 1. Расположение наборных поясов и накладные бляшки.

1–7 – план мог. 178 из могильника Фирсово-14 и бронзовые детали поясного набора (по: [Фролов, 2008, рис. 133]); 8–12 – план мог. 19 из могильника Староалейка-2 и бронзовые накладные бляшки; детали поясного набора (по: [Кирюшин, Кунгуров, 1996, рис. 4, 5]); 13–18 – бронзовые бляшки из Тасеевского комплекса (по: [Гревцов, 2013]); 19–24 – схема трансформации образа китайского дракона в «хвостатого грифона» (по: [Сюй Тяньцзинь, 1995]).

Рис. 2. Расположение наборных поясов и накладные бляшки.

1–3 – план мог. М1 из могильника Вандаху и кожаный пояс с бронзовыми деталями (по: [Институт…, 2016, рис. 2–4, 2–14, 2–16]); 4, 5 – наборные пояса из могильника Маоцингоу (по: [Graberkatalog Maoqinggou, 1992, taf. 3, 21]); 6–10 – план мог. М140 из могильника Сиган и бронзовые поясные бляшки ( 6а – 9а ) (по: [Институт…, 2001, рис. 4, 5, 63]).

до трех поясов с золотыми накладными бляхами, изготовленными китайскими мастерами. К сожалению, пока они представлены только на фото без подробных описаний. Детально опубликованы лишь мате- риалы «рядовых» погребений воинов-колесничих из могильника Вандаху [Институт…, 2016]. Расположение поясов устанавливается там в могилах М1, М6 и М7. Из этих же погребений происходит наиболь- шее количество деталей поясной фурнитуры. Пояса в указанных погребениях не надевались на бедра умерших, а укладывались рядом вместе с подвешенными к ним кинжалами (мужские могилы М1, М6) или ножом (женская могила М7). Поясная фурнитура (в т.ч. с остатками ремня) располагалась компактно у левой руки (М1, М6) или у правой ноги человека (М7) на участках длиной не более 35–40 см. В могиле М7 пояс был уложен кольцом, как если бы он был на поясе человека. В качестве примера приведем данные по могиле М1.

Могила М1 из могильника Вандаху содержала непотревоженное захоронение мужчины воина-колесничего 40–45 лет, уложенного в катакомбе на спину, вытянуто, головой на восток–северо-восток. Сопроводительные предметы располагались в катакомбе по сторонам от умершего (рис. 2, 1 ). Вдоль правой руки находился наосник колесницы и детали уздечек четверки лошадей. У левой плечевой кости сохранились остатки свернутого кожаного ремня, украшенного двумя концевыми бронзовыми бляхами и тринадцатью накладными бляшками, прихваченными тонким кожаным ремешком (рис. 2, 2, 3 ). Там же находился и бронзовый кинжал в одних ножнах с бронзовым ножом. Несколько в стороне обнаружены бронзовый клевец гэ и роговые наконечники стрел, а во входной яме – черепа лошадей и жертвенных животных.

На территориях к северу от древнего Китая материалов значительно меньше, и они не столь однозначны. В степях Монголии, за исключением случайных находок, авторам известно лишь одно скопление бронзовых изделий с четырьмя накладными бляшками из жертвенника на берегу оз. Хубсугул [Оргилбаяр и др., 2019]. В соседних районах Забайкалья и на северо-западном берегу Байкала бляшки встречаются в погребениях, но в малом количестве, часть из них железные [Харинский, 2004; и др.]. В расположенных к западу районах Южной Сибири поясные накладные бляшки встречаются значительно чаще. Однако поясные наборы на костяках или рядом с умершими единичны, а подобных известным в Китае полных наборов из однотипных 12–42 накладных бляшек до сих пор не найдено. При костяке умершего, как правило, находят всего несколько бляшек, встречающихся в разных местах могилы. В этих случаях их отношение к поясу не очевидно. Обстоятельства обнаружения большинства бляшек из Томского Приобья (Степановка) точно не определены. Место, где они были найдены, могло быть как погребальным, так и культовым памятником [Плетнева, 1977, с. 68–69]. Наиболее вероятно, бляшки и другие разнородные бронзовые изделия из Сте-пановки происходят из культового места, подобного наиболее представительному в таежной зоне Тасеев-скому комплексу в нижнем течении Ангары [Гревцов, 2013]. В Приангарье большинство бляшек найдено вне погребений. Вероятно, там они использовались преимущественно в ритуальных обрядах, как особые сакральные изделия.

Наибольшее количество бляшек Южной Сибири происходит из погребений Тувы, где достоверно зафиксировано несколько случаев нахождения их на поясных ремнях, в т.ч. в «рабочем» положении на поясном ремне (могильник Холаш) [Семенов, 1997, с. 18] и в стороне от умершего по раннескифской традиции (могильники Догээ-Баары-2 и Аржан-2) [Чугунов, 2007, с. 130; 2016]. За последние 10–15 лет в Туве найдено большое количество погребений с поясными бляшками (см.: [Килуновская, Фролов, 2020; Ки-луновская и др., 2021; и др.]). Однако в предварительных публикациях нет планов и подробных описаний, а потому пока нельзя точно установить точное количество поясных бляшек и положение их в погребениях.

На этом фоне интерес представляют качественно исследованные и сравнительно полно опубликованные захоронения староалейской культуры. Почти все накладные бляшки происходят из трех могильников в Барнаульском Приобье: Староалейка-2, Обские Плесы-2 и Фирсово-14. Материалы первых двух опубликованы [Ведянин, Кунгуров, 1996; Кирюшин, Кунгуров, 1996]. Часть планов погребений там отсутствует, но количество найденных бляшек и обстоятельства их нахождения описаны достаточно подробно. Данные из Фирсово-14 введены в научный оборот частично (см. сводку: [Фролов, 2008, с. 433–435, рис. 132–137; и др.]). По имеющимся публикациям, на указанных могильниках обнаружено 34 бляшки, которые могут быть отнесены к накладным поясным. В двух погребениях достоверно зафиксированы достаточно представительные поясные наборы из бронзовых блях, указывающих на расположение поясов в «рабочем» положении. Один обнаружен на могильнике Обские плесы-2 в детской могиле 2 [Ве-дянин, Кунгуров, 1996]. Поясной набор включал семь бронзовых бляшек: три бляшки с петельками на обороте в виде тигра, кабанчика и стилизованной головки хищной птицы; две бабочковидные бляшки с головками стилизованных грифонов и отверстиями в виде запятой; две бабочковидные бляшки с малыми округлыми отверстиями в лопастях. Второй набор происходит из мужского погребения 178 могильника Фирсо-во-14 [Фролов, 2008, рис. 133]. Судя по расположению бляшек на плане, пояс охватывал бедра умершего, но едва ли затягивался, поскольку крупные концевые (?) бляхи располагались по бокам (см. рис. 1, 1). Всего на поясе крепилось пять (возможно, шесть) блях – две концевые (см. рис. 1, 2, 3) и четыре бабочковидные. На линии расположения концевых блях находились три однотипные бабочковидные бляшки (см. рис. 1, 5–7). Четвертая бляшка с хорошо проработанными головками грифонов обнаружена несколько в стороне, за левой рукой умершего (см. рис. 1, 1, 4). Судя по этим и другим материалам, в староалейской культуре небольшое количество накладных бляшек на по- ясе умершего (по четыре в обеих могилах) считалось до статочным. Подобную ситуацию мы наблюдаем и в каменской культуре. На могильнике Новотроицкое-1 в мог. 1 кург. 15 на поясе находилось также семь бронзовых бляшек, в т.ч. шесть сбруйных и одна бабочковидная [Шульга, Уманский, Могильников, 2009, с. 38]. От одной до трех бляшек найдено на остатках поясных ремней и в Туве [Семенов, 1997; Чугунов, 2007]. Очевидно, что на указанной территории, как и в Северном Китае, существовала традиция украшать воинские пояса накладными бляшками. Небольшое их количество, по-видимому, связано с требованиями погребального обряда.

Одновременно в староалейской культуре в V– IV вв. до н.э. существовал и другой способ использования накладных поясных бляшек. В женских погребениях могильника Староалейка-2 и Фирсово-14 обнаружены компактные скопления небольших бронзовых изделий, включавшие разнородные поясные бляшки. Показательно женское погр. 19 в могильнике Староалейка-2 [Кирюшин, Кунгуров, 1996]. У правой бедренной кости умершей сохранились остатки кожаной сумочки, в которой находилось девять шестисекционных и три бабочковидных бляшки (см. рис. 1, 8–12 ). Несмотря на принадлежность к двум типам, почти все они различаются между собой, т.е. бляшки происходят от разных наборов, возможно, изготавливавшихся в разных местах и в разное время. У восьми бляшек сохранились кожаные ремешки, посредством которых они могли подвязываться к какой-то основе. Можно заключить, что эти бляшки служили подвесками и не были предназначены для крепления к поясному ремню. На это же указывают и находки в мог. 17 из Обских Плесов-2. У правой бедренной кости подростка (девушки?) были расчищены лежащие компактной группой две колоколовидные подвески, крестовая бляшка и бронзовая подвеска в виде водоплавающей птицы [Ведянин, Кунгуров, 1996, с. 106]. Это скопление представляет особый интерес, поскольку не содержало накладных бляшек, а из традиционных деталей поясной фурнитуры включало только крестовую бляху. Вероятно, содержимое такого рода «прикладов» к умершим женщинам допускало помещение самых разных небольших предметов, которые в реальной жизни использовались как подвески.

Заключение

Исследование накладных бляшек в составе поясной фурнитуры второй половины VI–III в. до н.э. на территории их распространения в Южной Сибири и Северном Китае позволило решить ряд вопросов. На материалах из Тувы прослежен процесс формирования накладных бляшек на основе поясов раннескифского времени. Уточнена типология бляшек с учетом их разнообразия по форме, конструкции и образам. Выделено пять основных областей, в рамках кото- рых фиксируются местные особенности бляшек, как правило, отражающие культурную специфику. В целом определены центры сложения в VI в. до н.э. воспроизводимых на бляшках образов фантастических существ – в Туве на основе изображения раннескифского орла, а в верховьях Хуанхэ (Нинся-Хуэйский АО) – варианта свернувшегося китайского дракона, известного там еще в IX–VIII вв. до н.э.

Вместе с тем проявилось противоречие. С одной стороны, формирование накладных бляшек из раннескифских обойм достоверно прослеживается только в Туве, где наборные пояса VII – начала VI в. до н.э. представлены в значительном количестве и хорошо изучены. Там же, на Саяно-Алтае были распространены сначала образ орла, а затем и грифона. С другой стороны, в Северном Китае для появления накладных бляшек почти не было оснований. Большинство скифоидных культур в среде скотоводов Северного Китая формируется только в VI в. до н.э. Наборные пояса раннескифского облика с обоймами в них отсутствуют*, а пояса с накладными бляшками появляются там внезапно только в VI–V вв. до н.э. Тем не менее именно в Северном Китае мы наблюдаем устойчивую традицию использования бляшек исключительно на поясах, по количеству, богатству и разнообразию наборов, значительно превосходивших известные в Южной Сибири. На этом фоне пояса второй половины VI–III вв. до н.э. из Сибири выглядят вторичным явлением с немногочисленными, бедными поясными наборами, а также несколько размытыми вариантами их использования в погребальном обряде. На доминирование импульса из Северного Китая как будто указывает и картографирование распространения накладных бляшек. Но вопросы остаются. Исследования в этом направлении продолжаются, а потому окончательные выводы делать было бы преждевременно.

Список литературы Варианты использования накладных поясных бляшек скифского времени в Южной Сибири и Северном Китае

- Ведянин С.Д., Кунгуров А.Л. Грунтовый могильник Староалейской культуры Обские Плесы 2 // Погребальный обряд древних племен Алтая. - Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1996. - С. 88-114. EDN: LPHHWD

- Гревцов Ю.А. Воинские пояса скифской эпохи Северного Приангарья по материалам Усть-Тасеевского культового комплекса // Археологические исследования древностей Нижней Ангары и сопредельных территории: сб. науч. ст. - Красноярск: Краснояр. краев. краеведческий музей, 2013. - С. 92-106.

- Институт археологии и культурного наследия Нинся-Хуэйского АР, Управление по делам культурного наследия уезда Пэнъян. Вандаху юй цзюлуншань - бэйфан цинтун вэньхуа муди (Вандаху и Цзюлуншань - могильники культуры северных бронз). Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2016. -870 с. (на кит. яз.).

- Институт археологии и культурного наследия пров. Ганьсу. Юнчан Сиган Чайваньган: Шацзин вэньхуа муцзан фацзюэ баогао (Сиган и Чайаньган в уезде Юнчан: отчет о раскопках культуры Шацзин). - Ланьчжоу: Ганьсу жэнь-минь чубаньшэ, 2001. - 270 с. (на кит. яз.).

- Институт археологии и материальной культуры пров. Ганьсу. Сижун ичжэнь мацзяюань чжаньго муди (Археологические находки западных жунов периода Чжаньго по материалам могильника Мацзяюань). - Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2014. - 247 с. (на кит. яз.).