Варианты условной (виртуальной) реконструкции деревянных жилищ эпохи поздней бронзы на территории Западной Сибири

Автор: Мыльников В.П., Родченко К.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу вариантов одного из видов реконструкций деревянных жилищ из исследованных поселений эпохи поздней бронзы на территории Западной Сибири. В публикациях, описывающих данную проблему, существует множество разновидностей реконструкций жилых и хозяйственных строений, выполненных из дерева, часто несмотря на полное отсутствие материала. Многие из этих вариантов имеют в основе своих построений схожие элементы основ домостроительных традиций, позволяющих объединить их в одну конкретную классификационную категорию - условную (виртуальную). В настоящее время в научной и справочной литературе все большее значение приобретают реконструкции, построенные с привлечением 3D методик и их разнообразных вариаций. Такие реконструкции дискуссионны и малоинформативны для проведения специальных технико-технологических исследований. В статье дана краткая характеристика поселений и жилищ носителей разных культур эпохи поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири: ирменской, бархатовской, сузгунской. Проведен сравнительный анализ раскопочных планов котлованов и столбовых ямок жилищ. Реконструированы домостроительные традиции населения этого времени. Осуществлен краткий технико-технологический разбор существующих вариантов виртуальных реконструкций деревянных построек на основе анализа археологических материалов и привлечения аналогов этнографических данных. Выявлены виды планировок поселений, формы жилищ, количество камер в конкретной постройке. Представлены наиболее адекватные варианты условной реконструкции строений из дерева, обусловленные требованиями реальных плотницких домостроительных традиций и существующими в науке их классификациями. Установлен предполагаемый объем трудозатрат на строительство жилищ; воссоздан первоначальный облик наиболее репрезентативных построек.

Западная сибирь, эпоха поздней бронзы, ирменская, бархатовская, сузгунская культуры, поселения, жилища из дерева, реконструкция

Короткий адрес: https://sciup.org/145146163

IDR: 145146163 | УДК: 903.3 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0563-0574

Текст научной статьи Варианты условной (виртуальной) реконструкции деревянных жилищ эпохи поздней бронзы на территории Западной Сибири

Жилище – один из главных элементов традиционной материальной культуры и яркий показатель уровня развития общества. Реконструкции сооружений древних цивилизаций интересны не только сами по себе, но и важны для выделения типов построек в рамках археологических культур и выявления эволюции форм жилой среды на протяжении длительного периода.

Древние поселения лесостепной зоны Западной Сибири вплоть до конца 1940-х - начала 1950-х гг. в силу объективных причин изучались недостаточно подробно. Вероятно, эти же причины влияли и на детальное, с привлечением междисциплинарных подходов, изучение конкретного жилища как составной части поселения. Сказывалось и то, что в археологии погребальные комплексы всегда привлекали наибольшее внимание в силу своих специфических черт.

Положение с изучением жилищ бронзового века принципиально изменилось после того, как в 1950–1980-е гг. начались систематические археологические работы в западносибирской лесостепи [Очерки культурогенеза…, 1994]. Нередко у исследователей при изучении остатков сооружений возникала проблема их дальнейшей реконструкции. Она была обусловлена рядом причин как объективного (информативная скудность источника, слабый уровень методической базы и т.д.), так и субъективного характера (большая вариативность реконструктивных моделей по причине субъективных подходов) и, как следствие, невозможность построения убедительной и аргументированной системы доказательств [Медведев, Несмеянов, 1988].

Для воссоздания внешнего вида построек исследователи использовали различные методики. Довольно часто они применяли метод условных реконструкций , когда воссоздание внешнего вида деревянного жилища дается при полном отсутствии дерева и его о статков [Мыльников, 2006, 564

с. 63–69; 2008, с. 22–26; 2014, с. 57–59]. Следует признать, что к нему и к его целям у исследователей суще ствует неоднозначный подход. Одни авторы просто представляют в публикациях приблизительную и умозрительную реконструкцию внешнего вида жилища (поселения, укрепления), причем не обязательно в графической форме, иногда ограничиваются описательной. В такой реконструкции отсутствует доказательно сть и доминирует «кажимость», не детализированы конструктивные узлы, отсутствует их соотнесение с возможными орудиями труда, нет расчета трудоемкости и т.д. Другие исследователи делают подробное описание этапов реконструкции ; доскональное описание вероятной конструкции, в том числе важных конструктивных узлов; вариант внутреннего интерьера и т.д. [Васильев, 2000, с. 73]. В отличие от описательных реконструкций , которые даны во многих публикациях [Матющен-ко, 1974; Троицкая, 1974; Молодин, Чемякина, 1984; Молодин, 1985; Матвеев, 1993 и др.], графических реконструкций жилищ эпохи поздней бронзы на территории лесостепной зоны Западной Сибири известно немного [Матвеев, Сидоров, 1985; Очерки культурогенеза…, 1994; Троицкая, 2004; Матвеев, 2009].

В 1985 г. в сборнике «Западная Сибирь в древ-но сти и средневековье» опубликована статья об ирменских поселениях в Новосибирском Приобье, написанная А.В. Матвеевым и Е.А. Сидоровым, в которой исследователи представили графическую реконструкцию ирменского жилища поселения Быстровка 4 [Матвеев, Сидоров, 1985]. Выполненная ими реконструкция позднее использовалась в «Очерках культурогенеза народов Западной Сибири» [Очерки культурогенеза…, 1994] и в учебном пособии «Археология Западно-Сибирской равнины» [Троицкая, 2004]. В 2009 г. вышла монография, посвященная бархатовской культуре, в которой А.В. Матвеев и О.М. Аношко представили графическую реконструкцию жилища 8 селища Щетково-2 [Матвеев, 2009].

Очень редко исследователи применяют метод физического моделирования. Неотъемлемой частью его является технологический эксперимент, суть которого заключается в воссоздании моделей древних объектов или процессов с возможностью применения современных методов и средств. Его главная задача – воплотить предположения в реальный объект или отдельный узел с целью апробации последних для последующего уровня реконструкции [Васильев, 2000, с. 74]. На материалах источников Западной Сибири примером технологического эксперимента являются исследования И.Г. Глушкова по реконструкции и моделированию неолитического жилища по материалам поселения Чилимка V [Глушков, 1992]. Технологический эксперимент, как метод воссоздания древних объектов, в свою очередь, является ступенью на пути к «тотальному» полевому эксперименту, когда соблюдаются все параметры и условия реконструкции всего процесса древнего производства (технология, орудия труда, материал и т.д.).

В отече ственной археологии имеется очень незначительное количество попыток масштабных реконструкций. Примеры создания древних построек в натуральную величину известны у В.И. Молодина и И.Г. Глушкова [Молодин, Глушков, 1989] и В.Г. Васильева [Васильев, 2000].

Иногда исследователи воссоздают облик построек с помощью данных, имеющихся в этнографии, или используют такой прием как реконструкция по аналогии [Грязнов, 1953; 1956; 1965, с. 99]. Минус таких реконструкций заключается в том, что они не предполагают археологического, источниковедческого доказательства. Такую же информацию несет и метод масштабного макетирования на макете в масштабе 1:25 [Грязнов, 1965, с. 99–102].

В настоящее время у исследователей при реконструкции внешнего вида сооружений получает все большее распространение применение компьютерных (по сути тех же виртуальных) технологий. Освоение этих технологий ( 3D моделирование ) может быть оправдано тем, что они в какой-то степени дают возможность компенсировать недостаток средств для создания реальных экспериментальных реконструкций, предоставляют возможность показать реконструированный объект в разных проекциях и ракурсах, снаружи и изнутри, а также акцентировать внимание на определенных деталях [Жеребятьев, 2008; Бородкин, Жеребятьев, 2012а, с. 59; Бородкин, Жеребятьев, 2012б, с. 23–24; Румянцев и др., 2011, с. 62–77]. В результате исследования поселений на территории Западной Сибири, уральскими специалистами была выполнена виртуальная реконструкция жилищ поселения Быстрый

Кульеган 66 [Поселение Быстрый Кульеган…, 2006]. Компьютерные трехмерные реконструкции жилищ представлены также в монографии, посвященной исследованию городища переходного этапа от бронзы к железу Чича 1 [Чича…, 2009]. Однако, созданные в окончательном варианте при помощи специальных компьютерных программ после обработки десятков серий фотографий предмета с разных ракурсов, или тем более графических реконструкций, такие модели не содержат объективной масштабной информации об истинной форме и размерах изучаемого артефакта, особенностей и традиций обработки дерева при монтаже деревянного каркаса жилища.

Таким образом, современные исследователи обладают довольно широким набором методов воссоздания древних сооружений, однако объективные верифицируемые методы привлекаются не в полной мере. Если метод условных, виртуальных графических реконструкций применяется достаточно часто, то метод физического моделирования с технологическим экспериментом – очень редко.

И самое главное – для специалистов по деревообработке подавляющее большинство привлекаемых методов виртуальной реконструкции не дают реального представления об истинных верифицируемых домостроительных традициях, так как все они построены на исследовании не реальных артефактов со следами обработки, а на предполагаемых источниках.

Результаты исследования

В данной работе предложены варианты комплексной графической реконструкции доступных для изучения жилищ трех разных культур эпохи поздней бронзы Западной Сибири (ирменской, бар-хатовской, сузгунской). Они построены на результатах анализа источниковой базы из 28 исследованных поселений, включающих опубликованные материалы 34 жилищ ирменской, 33 жилищ барха-товской, 7 жилищ сузгунской культур, относящихся к обозначенным территориальным и хронологическим рамкам [Родченко, 2014а; 2014б].

Реконструкции выполнены в основном на анализе параметров столбовых ям, их архитектурного характера расположения в котлованах жилищ, а так же данных по домостроительным традициям, воссозданным на основе технико-технологического изучения вторичных признаков деревообработки при полном отсутствии материала на исследуемом поселении [Мыльников, 2008, с. 16, 22–26].

Ирменская культура. Для большинства построек характерна локализация столбовых ям вдоль стенок по внешнему и внутреннему периметру котлованов, в центральной части и у входа. Анализ их расположения позволяет предположить наличие как каркасно-столбовой, так и срубной конструкции.

Сооружение 5 поселения Быстровка 4 – это остатки рухнувшей засыпки перекрытия постройки [Матвеев, 1993, с. 43–44]. Оно имело подквадратную форму, размерами 15 × 13,5 м площадью немногим более 200 м2. Котлован неглубокий – 0,2– 0,3 м. Лишь три стенки жилого сооружения были углублены в землю. Четвертая (северо-восточная) стенка котлована оставалась открытой. Предполагалось, что здесь находился вход в помещение. Местами в жилище сохранились следы глиняной обмазки пола [Там же, с. 61]. В полу жилища 5 обнаружено около 60 углублений различных форм и размеров. Примерно 40 из них предположительно являлись ямками от столбов бревенчатого каркаса постройки. Их диаметр в среднем составлял 20–30 см. Лишь одна яма, содержавшая остатки нижней части сгоревшего столба, достигала в диаметре 45 см. Глубина столбовых ямок колебалась от 15 до 50 см, однако преобладали ямки глубиной от 20 до 30 см. Несколько ям обнаружено и за пределами жилища.

Предполагалось, что основу каркасно-столбовой постройки 5 составляли четыре столба, вкопанные по углам центральной площадки. Соединяющие их сверху балки образовывали прямоугольную раму. Боковая часть каркаса формировалась путем соединения углов рамы с опорами, стоявшими около стенок котлована [Матвеев, Сидоров, 1985, с. 32]. Подобная система возведения постройки, но только менее четко, прослеживается и в других жилищах данного типа [Там же, 1985, с. 37–40]. Для строительства стен каркасно-столбовых построек население ирменской культуры применяло такую технику как «заплот». При раскопках данных жилищ между столбовыми ямками, идущими по краю котлована, удалось зафиксировать остатки сгоревших лежавших горизонтально бревен. Кровля больших каркасно-столбовых построек, по мнению А.В. Матвеева и Е.А. Сидорова, была довольно сложной [Матвеев, Сидоров, 1985, с. 41]. На малых постройках данного типа могли возводить и двускатные крыши.

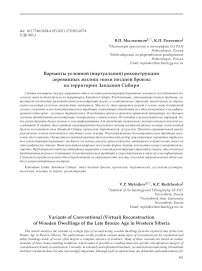

Восстановить первоначальную конструкцию остова каркасно-столбового сооружения 5 возможно по расположению столбовых ямок на полу исследуемого жилища (рис. 1, 1 ). Их расположение по площади раскопанного жилища подчинено определенной системе. Один ряд ямок проходит по периметру котлована вдоль трех его стенок. Вдоль четвертой, северо-восточной, остававшейся открытой, 566

этот ряд не прослеживался. Не тронутую эксплуатацией площадку в центре жилища оконтуривают два ряда столбовых ямок. Анализ их расположения, формы и конфигурации позволяет предположительно реконструировать подквадратный каркас в центре жилища, основу которого составляли четыре столба, вкопанные по углам площадки. Сверху на столбы укладывались балки, которые образовывали прямоугольную раму размерами около 6 × 3,5 м. Боковые части центрального каркаса образовывались путем соединения концов балок с опорами. От углов центрального каркаса, который был, вероятно, выше стен, к углам стен жилища и от центров балок к центрам стен были проложены основные наклонные матицы для поддержания настила перекрытия крыши.

Стены данной по стройки могли сооружаться в виде «заплота» (заклада). Диаметр опорных столбов позволял проделывать в них пазы, в которые бы вставлялись концы горизонтально укладываемых бревен. Учитывая большую площадь постройки, можно предположить, что участки кровли над центральной и боковыми частями сооружались раздельно и были независимы друг от друга. При такой конструкции каркаса, перекрытие центральной части чаще всего было плоским, то есть на балки, которые образовывали прямоугольную раму в центре, горизонтально укладывались бревна и перекрывающий настил на них. В отличие от перекрытия центральной части, кровля над оставшейся частью жилища, скорее всего, была наклонной четырехскатной, что обеспечивалось за счет разной высоты между столбами, расположенными в центре, и столбами, расположенными по периметру котлована жилища. Таким образом, крыша сооружения 5 могла иметь усеченно-пирамидальную форму. Предполагать наличие плоской крыши над всей площадью такого большого сооружения в условиях Новосибирского Приобья, где за год выпадает довольно большое количество осадков, по-видимому, нет оснований.

Для примерного и относительно грубого расчета трудозатрат, необходимых для возведения подобного жилища, нами были использованы современные нормативные данные, ориентированные на применение ручных железных орудий [Строительно-монтажные работы…, 1983; СНиП, 1991]. Произведенные расчеты показывают, что коллективу из пяти человек на возведение такой постройки потребовалось бы более 500 человеко-часов, т.е. около шести недель, если протяженность рабочего дня составляла 12 часов. Если предположить, что в строительстве участвовали десять мужчин и более, то результаты окажутся иными (табл. 1). Трудозатраты на устройство кровли включают такие операции,

Рис. 1. Раскопочные планы и графическая реконструкция жилищ.

1 – Ирменская культура. Поселение Быстровка 4, сооружение 5; 2 – Бархатовская культура. Поселение Щетково 2, сооружение 3; 3 – Суз-гунская культура. Поселение Прорва, сооружение 1.

как подъем и укладка балок на стены, изготовление врубок в опорных стойках стен и на концах балок, шипов на концах бревен, укладка наката по брускам балок и засыпка перекрытия землей [Берлина, Чикунова, 2003, с. 47; Строительно-монтажные работы…, 1983; СНиП, 1991].

Срубные постройки ирменской культуры исследованы на поселении Ирмень 1, Милованово 3, Бы-стровка 4, Красный Яр 1 и Умна 1. По мнению ряда исследователей, крыша у таких сооружений была суживающимся кверху бревенчатым срубом, сложенным наподобие пирамиды. Сверху такой пирамидальный сруб мог быть завален землей [Грязнов, 1956, с. 39; Матвеев, Сидоров, 1985, с. 48; Троицкая, 2004, с. 49].

Бархатовская культура. В 1998–2001 гг. под руководством А.В. Матвеева было исследовано селище бронзового века Щетково 2 – часть единого поселенческого комплекса [Матвеев, 2009, с. 86; Матвеев, Аношко, Измер, 2001; Матвеев,

Таблица 1. Расчет трудозатрат на строительство сооружения 5 поселения Быстровка 4 *

|

Вид работ |

Параметры |

Норма времени* |

Объем трудозатрат (в часах) |

||

|

5 чел. |

10 чел. |

15 чел. |

|||

|

Выкапывание котлована |

S пола – 202,5 м2 V грунта – 60,75 м3 |

1 чел.:1 м3 × 1,3 ч |

15,8 |

7,9 |

5,26 |

|

Рубка стен |

S стен – 114 м2 |

5 чел.:1 м2 × 2,8 ч |

403,2 |

201,6 |

134,4 |

|

Возведение кровли: |

S кровли – 202,5 м2 |

||||

|

укладка балок |

2 чел.: 1 м2 × 0,115 ч |

9,3 |

4,65 |

3,1 |

|

|

укладка наката |

3 чел.: 1 м2 × 0,5 ч |

60,9 |

30,4 |

20,25 |

|

|

засыпка грунтом (толщиной 20 см) |

4 чел.: 1 м2 × 0,125 ч |

20,25 |

10,1 |

6,75 |

|

|

Всего |

90,45 |

45,15 |

30,1 |

||

|

Итого |

509,45 |

254,65 |

169,76 |

||

*Подготовлено по: [Строительно-монтажные работы…, 1983; СНиП, 1992].

Аношко, Измер, 2002]. В ходе работ на площади раскопа 3 были обнаружены остатки не менее чем семи построек бархатовской культуры и огромное количество ям на межжилищном пространстве. На уровне пола зафиксированы столбовые ямы и ямы хозяйственного назначения [Матвеев, 2009, с. 107–108].

Как показывает анализ расположения, глубины и наклона столбовых ям, для всех бархатов-ских сооружений характерна каркасно-столбовая конструкция стен. Наличие центральной опорной конструкции в некоторых из них, состоявшей из вертикальных столбов и горизонтальной рамы, свидетельствует о сооружении над такими жилищами усеченно-пирамидальной кровли из жердей или тонких бревен. Исследователи предполагают, что бархатовским населением сооружались и двускатные крыши [Матвеева, Аношко, 2002]. При возведении стен в сооружении 8 поселения Щет-ково 2, скорее всего, использовался горизонтальный заклад, когда пространство между столбами заполнялось рядами бревен, закрепленных в выдолбленных пазах. Такой способ не предъявлял жестких требований к прямоугольной форме построек, чем, видимо, и следует объяснять неправильные очертания некоторых котлованов на селищах Заводоуковское 10 и Щетково 2 [Матвеев, 2009, с. 208].

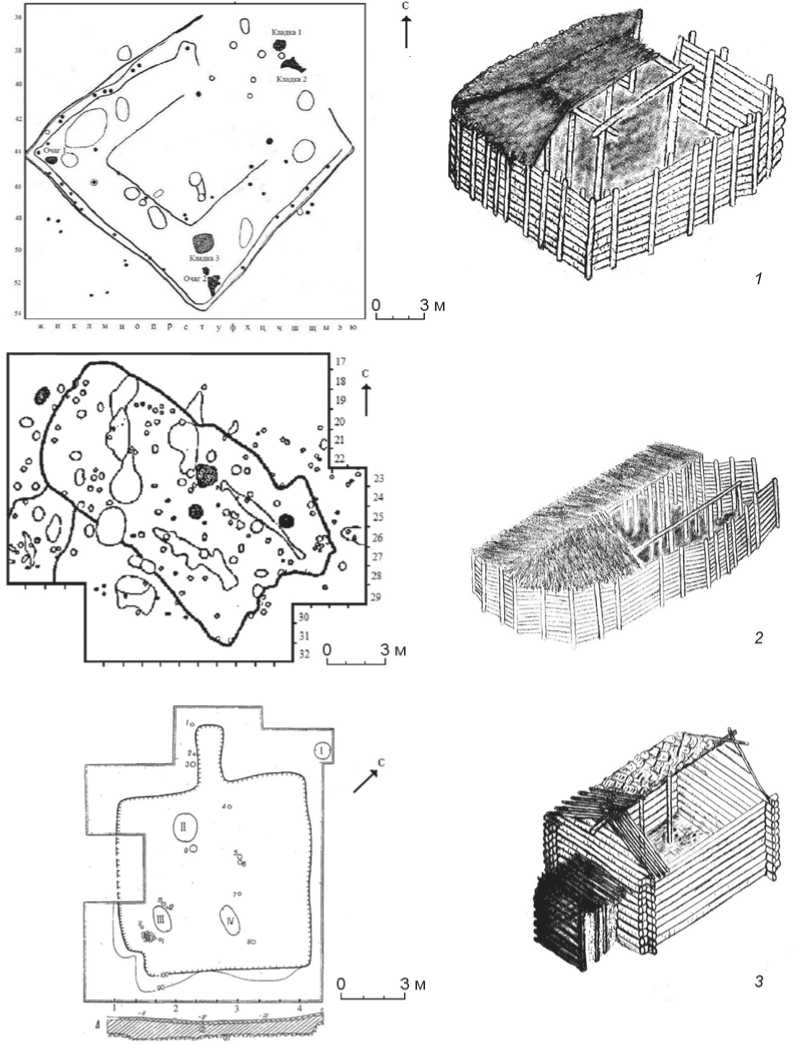

К числу строений бархатовской культуры относилось и исследованное в 1999 г. сооружение 3, несомненно, имевшее жилой характер. Данное сооружение имело подпрямоугольный котлован размерами 15 × 7,5 м, площадью около 120 м², углубленный в материк на 0,08–0,16 м и ориентированный с юго-востока на северо-запад [Там же, с. 107–108]. Восстановить конструкцию остова данного каркасно-столбового сооружения и, прежде всего, устройство стен и форму крыши в плане возможно по анализу расположения столбовых ям на полу исследуемого жилища. Система столбо- вых ям прослеживается по периметру котлована. По внешнему и внутреннему периметру котлована проходит не менее 30 ям на определенном расстоянии друг от друга. Они являются остатками столбов, составлявших основу стен и поддерживавших на себе каркас крыши. Для дополнительного поддержания крыши использовались и столбы, сосредоточенные во внутренней части сооружения, от которых остались лишь ямы. Поэтому данную постройку можно интерпретировать как каркасно-столбовую (рис. 1, 2). При каркасно-столбовой конструкции оптимальным и распространенным способом возведения стен является горизонтальный заклад, когда пространство между столбами заполняется рядами бревен с отесанными торцами, закрепленными в выдолбленных пазах [Матвеев, 2009, с. 208]. Не исключено, что стены жилища возводились и с помощью такой техники как плетень. При таком способе стены создавались с помощью вертикального или горизонтального плетения тонких жердей вокруг основы – вертикальных столбов-стояков либо трех–четырех толстых жердей, горизонтально присоединенных к столбам-опорам. Такие плетневые стены обычно обмазывали глиной с двух сторон для придания прочности и теплоемкости конструкции [Ганцкая, 1967, с. 174–175].

Вдоль всей площади сооружения, посередине котлована были расположены четырнадцать столбовых ям. Расположение на одной линии практически посередине постройки данных столбовых ям, в которых находились опорные столбы, косвенно свидетельствует о том, что перекрытие было двускатным. На концы таких вертикальных опор укладывалась балка, которая способствовала поддержанию крыши. По скольку расстояние между коньковой балкой и верхними венцами стен при двускатной крыше больше, под балку, поддерживавшую настил крыши, устанавливались дополнительные ряды столбов для поддержки всей кров- ли. Один из таких рядов был расположен ближе к концу котлована, и от него осталось шесть столбовых ям. От второго ряда – семь. Возможно, что столбы, от которых остались столбовые ямы, расположенные в бе ссистемном по всей территории постройки виде, также использовалась для поддержания крыши, вероятно, какая-то часть из них была поставлена позже, уже при дальнейшем ремонте жилища. Характер и толщина утепления зависели от того, какую нагрузку могла выдержать конструкция крыши (рис. 2). При этом максимальную нагрузку испытывала балка каркаса кровли, имевшая наибольшую длину [Берлина, Филисюк, 2004, с. 69–70].

Произведенные расчеты показывают, что коллективу из пяти человек на возведение такой постройки потребовалось бы более 300 человеко-часов, т.е. более трех недель, если протяженность рабочего дня составляла 12 часов [Строительномонтажные работы…, 1983; СНиП, 1991] (табл. 2).

Сузгунская культура, сооружение 1 поселения Прорва. Памятник находится в устье р. Тары (правый приток Иртыша) в 1,5 км к северо-западу от д. Усть-Тара Тарского района Омской области. Поселение расположено на участке левобережного мыса р. Прорвы, впадающей справа в р. Тару [Евдокимов, Стефанов, 1980, с. 41]. В раскопе II (124 м2) были исследованы остатки жилой постройки подквадратной формы [Там же, с. 41]. Наиболее четкими очертания ее были на глубине 1 м. На этом уровне котлован жилища имел длину 9,6 и ширину 9,3 м. был углублен в материк на 0,35–0,5 м. Северо-западная стенка в средней части прорезана коридорообразным выступом длиной 3 м, шириной 1,5 м, обращенным в сторону реки на северо-запад. Здесь находился вход в жилище. С конструкцией входа связаны три столбовые ямки глубиной около 0,1 м, располагавшиеся вдоль левой стенки коридорообразного выступа с внешней стороны. На полу жилища зафиксиро-

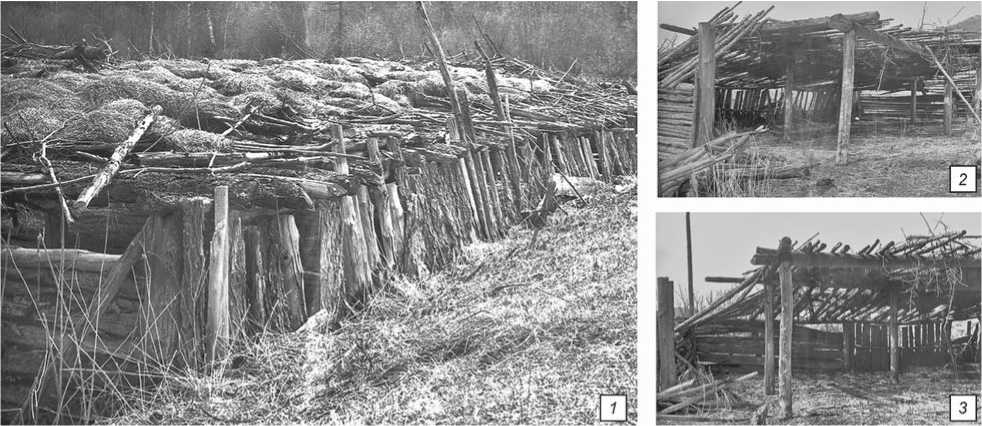

Рис. 2. Этнографическое каркасно-столбовое жилище на Алтае.

1 – стена жилища и крыша; 2–3 – варианты наклонной крыши.

Таблица 2. Расчет трудозатрат на строительство сооружения 3 поселения Щетково 2 *

|

Вид работ |

Параметры |

Норма времени* |

Объем т |

рудозатрат (в часах) |

|

|

5 чел. |

10 чел. |

15 чел. |

|||

|

Выкапывание котлована |

S пола – 112,5 м2 V грунта – 18 м3 |

1 чел.:1 м3 × 1,3 ч |

4,68 |

2,34 |

1,56 |

|

Рубка стен |

S стен – 90 м2 |

5 чел.:1 м2 × 2,8 ч |

252 |

126 |

84 |

|

Возведение кровли: |

S кровли – 112,5 м2 |

||||

|

укладка балок |

2 чел.: 1 м2 × 0,115 ч |

5,17 |

2,58 |

1,72 |

|

|

укладка наката |

3 чел.: 1 м2 × 0,5 ч |

33,88 |

16,89 |

11,25 |

|

|

засыпка грунтом (толщиной 8 см) |

4 чел.: 1 м2 × 0,125 ч |

11,24 |

5,62 |

3,74 |

|

|

Всего |

50,29 |

25,09 |

16,71 |

||

|

Итого |

306,97 |

153,43 |

102,27 |

||

*Подготовлено по: [Строительно-монтажные работы…, 1983; СНиП, 1992].

ваны еще 10 ямок от столбов, пять из которых (4– 8) тянулись цепочкой почти посередине котлована, две (10, 11) группировались возле очага. Все столбовые ямки имели небольшие размеры – диаметр 0,8–0,11 м, глубина – до 0,16 м [Евдокимов, Стефанов, 1980, с. 41–43]. Четкий, ровный контур котлована, немногочисленность и характерное расположение ямок свидетельствуют в пользу того, что это была срубная постройка (рис. 1, 3 ).

Для монтажа (рубки) срубных сооружений характерным является использование замковых угловых сопряжений, т.е. использование неподвижной (жесткой) вязки бревенчатой конструкции, под которой в плотницком деле понимается соединение под прямым углом концов бревен в венцах срубов. Такая же сткая вязка производится при помощи «врубок», или замков, представляющих собой углубления и пазы различной формы и глубины [Мыльников, 2008, с. 15]. Замковые угловые сопряжения подразделяются на «замок с двусторонним остатком» (концы бревен сруба со всех сторон выходят за его пределы); «замок с односторонним остатком» (концы бревен с одной из сторон сруба – продольной или поперечной – выходят за его пределы); «замок без остатка» (концы бревен не выходят за пределы сруба) [Там же, с. 16]. Поскольку не осталось никаких фрагментов деревянной конструкции, сложно сказать, какой конкретный вид замкового углового сопряжения использовался древними строителями. Исследователями установлено, что в основе канонов изготовления погребальных сооружений лежат традиции домостроительства. Однако точное представление об угловых сопряжениях жилых построек не могут дать и немногочисленные могильные (или внутримогильные) конструкции плохой сохранности в сузгунских погребениях. Тем не менее, маловероятным кажется использование строителями трудоемкой и непрактичной вязки бревен без остатка «в лапу» («ласточкин хвост»). При такой вязке получались трудно устранимые замковые и межвенцовые щели. Чаще строителями применялась угловая вязка бревен с двусторонним остатком – рубка замков без просвета на глубину в полбревна: («в обло», «в угол», «в чашу», «в охлуп»). Такой способ придавал прочность стенам и позволял лучше сохранять тепло в доме. Логично предположить, что сузгунскими строителями был также использован один из видов замков с двусторонним остатком.

Крыша срубной постройки могла быть нескольких типов: плоской бревенчатой, двускатной, если существовало перекрытие потолка. В любом случае крыша своими концами опиралась на верхние бревна сруба. В пяти столбовых ямах (4–8), тянувшихся цепочкой вдоль осевой линии котлована, по всей вероятности располагались вертикальные опоры, которые поддерживали длинную горизонтальную балку (конек), на которую опирались наклонные бревна крыши. Затруднительно сказать, какой способ утепления кровли использовался суз-гунскими строителями. Возможно, пространство между наклонными бревнами застилалось жердями, ветками, а береста и трава, как утеплители, могли настилаться поверх жердей. Характер и толщина утепления зависели от того, какую нагрузку могла выдержать конструкция крыши.

Произведенные расчеты показывают, что коллективу из пяти человек на возведение такой постройки потребовалось бы около 290 человекочасов, т.е. более трех недель, если протяженность рабочего дня составляла 12 часов. В данном случае площадь двускатной крыши приблизительно соответствует 94 м2. В результате на сооружение перекрытия пяти рабочим нужно почти 3 дня протяженностью 12 ч., а десяти строителям необходимо 16,27 человеко-часов или меньше 2 рабочих дней. Таким образом, учитывая все вышеизложенные допущения, предположим, что коллектив, состоящий из десяти взрослых мужчин, мог построить рассматриваемое жилище всего за две недели протяженностью каждого дня 12 часов [Строительномонтажные работы…, 1983; СНиП, 1991] (табл. 3).

Таблица 3. Расчет трудозатрат на строительство сооружения 1 поселения Прорва *

|

Вид работ |

Параметры |

Норма времени* |

Объем трудозатрат (в часах) |

||

|

5 чел. |

10 чел. |

15 чел. |

|||

|

Выкапывание котлована |

S пола – 94 м2 V грунта – 47 м3 |

1 чел.:1 м3 × 1,3 ч |

12,22 |

6,11 |

4,07 |

|

Рубка стен |

S стен – 88 м2 |

5 чел.:1 м2 × 2,8 ч |

246,4 |

123,2 |

82,13 |

|

Возведение кровли: |

S кровли – 94 м2 |

||||

|

укладка балок |

2 чел.: 1 м2 × 0,115 ч |

4,32 |

2,16 |

1,44 |

|

|

укладка наката |

3 чел.: 1 м2 × 0,5 ч |

28,31 |

14,11 |

9,4 |

|

|

Всего |

32, 63 |

16,27 |

10,84 |

||

|

Итого |

291,25 |

145,58 |

97,04 |

||

*Подготовлено по: [Строительно-монтажные работы…, 1983; СНиП, 1992].

Население сузгунской культуры наряду с каркасно-столбовыми возводили и срубные конструкции [Молодин, Чемякина, 1984, с. 40-44; Молодин, 1985, с. 155-153].

Заключение

Поселения и жилища всегда были для древнего человека тем местом, в котором он был защищен от негативного воздействия окружающей природной и социальной среды. На облик поселений и жилищ оказывали влияние такие факторы, как природно-географические условия мест проживания (расположение построек относительно природной возвышенности и водоемов, господствующих ветров; уровень грунтовых вод, ориентировка жилищ и др.). На размеры и планировку жилищ влияли социальный и демографический факторы, а также характер трудовой деятельности и тип хозяйства.

Планировку бархатовских, сузгунских и ир-менских поселков можно охарактеризовать в самом общем виде. Восстановлению планировки поселений препятствует ряд объективных причин: многослойность памятников, современная хозяйственная деятельно сть человека, отсутствие полностью раскопанных памятников и сильная разрушенность многих из них. На бархатовских поселениях встречается как бессистемная (селище Щетково-2), так и упорядоченная структура поселений (селище Заводоуковское-10, имевшее круговую планировку). Довольно часто без видимой системы располагались постройки ирмен-ской культуры, обычно очень плотно друг к другу. Сузгунские постройки могли размещаться в один ряд, как правило, вытянутый вдоль края террасы, т.е. имели линейную планировку (Усть-Китерьма 4, Новочекино-3).

Сравнительный анализ жилищ эпохи поздней бронзы позволяет сделать вывод о том, что для всех трех культур (ирменской, бархатовской и сузгунской) характерна однокамерность построек (около 88 % - в бархатовской культуре, около 94 % - в ирменской культуре, все постройки суз-гунской культуры). Подпрямоугольную форму котлована и коридорообразное устройство входа имели около 60 % построек в бархатовской культуре, около 60 % - в ирменской культуре, около 70 % -в сузгунской культуре. В бархатовской культуре зафиксированы также двух- (9 %) и трехкамерные (3 %) постройки, а в ирменской культуре - двух-(3 %) и четырехкамерные (3 %). Во всех трех культурах доминирует слабая углубленность котлована (в бархатовской культуре - около 55 %, в ирмен-ской - около 40 %, в сузгунской - около 85 %).

Однако в отличие от бархатовской культуры, в ир-менской довольно много и сильно углубленных сооружений (30 %). Что касается площади, то в бар-хатовской культуре доминировали средние (от 25 до 100 м2) по стройки (около 60 %), в ирменской культуре - большие (от 120 м2) постройки (около 58 %), в сузгунской - средние (до 90 м2) сооружения (50 %). Во всех трех культурах доминирует однокамерность построек, подпрямоугольная форма и слабая углубленность котлована , коридорообразное устройство входа.

Технико-технологический анализ показал, что постройки ирменской и сузгунской культуры могли иметь как каркасно-столбовую, так и срубную конструкцию, сооружения бархатовской культуры имели каркасно-столбовую конструкцию.

Изучение планов жилищ эпохи поздней бронзы лесостепной и предтаежной зоны Западной Сибири позволило графически реконструировать несколько сооружений. По результатам исследования источников нами был воссоздан облик сооружения 5 поселения Быстровка 4 ирменской культуры, сооружения 3 селища Щетково 2 бархатовской культуры, сооружение 1 поселения Прорва сузгунской культуры.

Использованные нами подходы и методы изучения источников для воссоздания первоначального облика жилищ периода поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири, показали свою значимость и позволили выполнить поставленные цели и задачи. Получена дополнительная информация для решения проблем домостроительства в эпоху бронзы лесостепной зоны Западной Сибири.

Список литературы Варианты условной (виртуальной) реконструкции деревянных жилищ эпохи поздней бронзы на территории Западной Сибири

- Берлина С.В., Филисюк В.Г. К проблеме реконструкции кровли древних полуземляночных жилищ (по материалам жилищ саргатской культуры) // ВААЭ. - Тюмень: ИПОС СО РАН, 2004. - Вып. 5. - С. 67-73.

- Берлина С.В., Чикунова И.Ю. Особенности домостроительства саргатских племен (по материалам Рафай-ловского комплекса) // Проблемы взаимодействия человека и природной среды. - Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2003. - Вып. 4. - С. 45-48.

- Бородкин Л.И., Жеребятьев Д.И. Технологии 3D моделирования в исторических исследованиях: от визуализации к аналитике // Историческая информатика: Информационные технологии и математические методы в исторических исследованиях и образовании. -2012а. -№ 2. - С. 58-67.

- Бородкин Л.И., Жеребятьев Д.И. Современные тенденции в разработке виртуальных реконструкций объектов историко-культурного наследия: международный опыт // Виртуальная реконструкция историко-культурного наследия в форматах научного исследования и образовательного процесса: сб. науч. ст. - Красноярск: СФУ, 2012б. - С. 10-30.

- Васильев В.Г. Экспериментальное моделирование археологических жилищ (по материалам памятников неолита - бронзы таежной зоны Среднего Приобья): автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Сургут, 2000. - 199 с.

- Ганцкая О.А. Строительная техника русских крестьян // Русские. Историко-этнографический атлас. - М.: Наука, 1967. - С.166-190.

- Глушков И.Г. Реконструкция и моделирование неолитического жилища (по материалам поселения Чи-лимка V) // Экспериментальная археология. - 1992. -Вып. 2.- С. 18-34.

- Грязнов М.П. Землянки бронзового века близ хут. Ляпичева на Дону // КСИИМК. - 1953. - Вып. 50. -С. 137-148.

- Грязнов М.П. К вопросу о культурах поздней бронзы в Сибири // КСИИМК. - 1956. - Вып.64. - С. 27-42.

- Грязнов М.П. О кельтеминарском доме // Новое в археологии. МИА. - 1965. - № 130. - С. 99-102.

- Евдокимов В.В., Стефанов В.И. Поселение Прорва // Археология Прииртышья. - Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1980. - С. 41-52.

- Жеребятьев Д.И. Применение технологий интерактивного трехмерного моделирования для восстановления утраченных памятников истории и архитектуры (на примере Тамбовской крепости) // Круг идей: Междисциплинарные подходы в исторической информатике. Труды X конференции Ассоциации «История и компьютер». -М.: Изд-во Московского гос. ун-та, 2008. - С. 321-342.

- Матвеев А.В. Ирменская культура в лесостепном Приобье. - Новосибирск: Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 1993. - 180 с.

- Матвеев А.В. Зауралье после андроновцев: Барха-товская культура / А.В. Матвеев, О.М. Аношко - Тюмень: Тюменский дом печати, 2009. - 416 с.

- Матвеев А.В., Аношко О.М., Измер Т.С. Предварительные итоги работ 1999 и 2000 гг. на поселении Щет-ково 2 в Ингальской долине // ВААЭ. - Тюмень: ИПОС СО РАН, 2001. - Вып. 3. - С. 213-217.

- Матвеев А.В., Аношко О.М., Измер Т.С. Хроно-стратиграфические комплексы позднебронзового поселения Щетково 2 в Ингальской долине // Хронология и стратиграфия археологических памятников голоцена Западной Сибири и сопредельных регионов: Материалы научного семинара. - Тюмень, 2002. - С. 78-83.

- Матвеев А.В., Сидоров Е.А. Ирменские поселения лесостепного Приобья // Западная Сибирь в древности и средневековье. - Тюмень, 1985. - С. 29-89.

- Матвеева Н.П., Аношко О.М. Бархатовский комплекс Коловского городища // Вестник Тюменского гос. ун-та - Тюмень, 2002. - Вып. 2. - С. 11-22.

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век).

- Еловско-ирменская культура // Из истории Сибири. -Томск, 1974. - Вып. 12. - 196 с.

- Медведев Г.И., Несмеянов С.А. Типизация культурных отложений и местонахождений каменного века // Методические проблемы археологии Сибири. - Новосибирск: Наука, 1988. - С. 113-142.

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. - Новосибирск: Наука, 1985. - 126 с.

- Молодин В.И. Глушков И.Г. Самусьская культура в Верхнем Приобье / В.И. Молодин, И.Г. Глушков. - Новосибирск, 1989. - 168 с.

- Молодин В.И., Чемякина М.А. Поселение Новоче-кино-3 памятник эпохи поздней бронзы на севере Бара-бинской лесостепи // Археология и этнография Южной Сибири. - Барнаул: Алт. ун-т, 1984. - С. 40-63.

- Мыльников В.П. Полевое и камеральное изучение археологических деревянных предметов (по материалам погребальных памятников). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - 200 с.

- Мыльников В.П. Древняя деревообработка (методика изучения погребальных конструкций): Учеб.-ме-тод. пособие / НГУ ИАЭТ. - Новосибирск: Изд-во ИГУ, 2008. - 106 с.

- Мыльников В.П. Изучение археологических деревянных предметов (погребальные памятники Алтая и сопредельных территорий). Сер. Методика полевых археологических исследований. Вып. 8. М.: ИА РАН, 2014. - 160 с.

- Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Поселения и жилища. - Томск, 1994. - Том 1. - Кн. 1. -485 с.

- Поселение Быстрый Кульёган 66: памятник эпохи неолита Сургутского Приобья / Л.Л. Косинская, В.В. Занина, Е.Н. Дубровцева, Ю.М. Баранов, Е.А. Юдина, Т.Ю. Величко, Н.Е. Рябогина. - Екатеринбург; Сургут: Урал. кн. из-во, 2006. - 192 с.

- Родченко К.П. Домостроительные традиции населения в эпоху поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири // Материалы 52 международной студенческой конференции. - Минск, 2014а: Археология / НГУ Новосибирск, 2014а. - С. 71-72.

- Родченко К.П. Жилища населения лесостепной зоны Западной Сибири в эпоху поздней бронзы: источники и реконструкция. - Новосибирск: НГУ, 2014б. - 97 с.

- Румянцев М.В., Смолин А.А., Барышев Р.А., Рудов И.Н., Пиков Н.О. Виртуальная реконструкция объектов историко-культурного наследия // Прикладная информатика. - 2011. - № 6 (36). - С. 62-77. СНиП 4.02-91. Сб. 1. Земляные работы. - М., 1991. -493 с.

- Строительно-монтажные работы. Нормы, расценки, правила. - М.: Госстрой СССР, 1983. - 33 с.

- Троицкая Т.Н. Карасукская эпоха в Новосибирском Приобье // Бронзовый и железный век Сибири. Древняя Сибирь. - Новосибирск, 1974. - Вып. 4. - С. 32-46.

- Троицкая Т.Н. Археология Западно-Сибирской равнины: учеб. пособие / Т.Н. Троицкая, А.В. Новиков. - Новосибирск, 2004. - 136 с.

- Чича - городище переходного от бронзы к железу времени в Барабинской лесостепи. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. - Т.З. - 248 с.