Василий Иванович Долоцкий - первый профессор литургики Санкт-Петербургской духовной академии

Автор: Карамышев Николай Тихонович

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: История Санкт-Петербургской духовной Академии

Статья в выпуске: 4 (57), 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель статьи - восполнить пробел в отношении В.И. Долоцкого как преподавателя литургики, дав краткий очерк его жизни и деятельности. В процессе преподавания В.И. Долоцким использовался исторический подход в литургике, который при этом носил фрагментарный характер. Именно В.И. Долоцким были заложены основы научной литургики в СПбДА в переломный момент перед реформой 1869 г. и в первые пореформенные годы. В.И. Долоцкий может считаться первым православным ученым-литургистом в строгом смысле этого слова.

Долоцкий в.и, литургика, профессор, традиция, исторический метод, новизна, научное исследование, санкт-петербургская духовная академия, духовное образование, богословская наука

Короткий адрес: https://sciup.org/140190033

IDR: 140190033

Текст научной статьи Василий Иванович Долоцкий - первый профессор литургики Санкт-Петербургской духовной академии

ховных академиях и имела общепризнанные успехи1. Значение трудов российских учёных по литургике — непреходящее, и наследие российских литурги-стов в наше время привлекает не только отечественных ученых, но и представителей иных стран и конфессий2.

Данная статья посвящена Василию Ивановичу Долоцкому, преподавателю столичной Санкт–Петербургской духовной академии (СПбДА), который преподавал литургику на протяжении более, чем 30 лет, с 1840 по 1873 гг. В.И. Долоцкий является одним из преподавателей литургики, трудами которого совершалось становление литургики как науки. О Василии Ивановиче нет специальных исследований, а есть лишь упоминание в работах, посвящённых российской литургической науке в целом или истории СПбДА3. Мтатьи, посвящённой Василию Ивановичу Долоцкому, нет даже в многотомном издании «Православной энциклопедии»4. При этом историки литургики признают, что В.И. Долоцкий был не только первым заведующим кафедрой литургики в СПб-ДА с момента ее учреждения в 1839 г., но «может считаться и первым православным ученым-литургистом в строгом смысле этого слова»5. Поэтому цель настоящей статьи — восполнить пробел в отношении В.И. Долоцкого как преподавателя литургики, дав краткий очерк его жизни и преподавательской деятельности. В статье затронуты наиболее важные аспекты учебной деятельности В.И. Долоцкого — учебные курсы и взаимодействие со студентами; особенности же его научной деятельности предполагается рассмотреть в другой статье.

Заметим сразу, что преподавательская деятельность В.И. Долоцкого развивалась как под воздействием его собственных усилий — накопления и систематизации данных, отработки методов, понимания ключевых проблем преподаваемых дисциплин, так и под определенным влиянием внешних обстоятельств — прежде всего, действующих Уставов академий (1814, 1869 гг.), а также общих тенденций в научно-учебном пространстве.

Василий Иванович Долоцкий родился 4 января 1815 г.6 в Санкт-Петербурге в семье потомственного священника. Дед литургиста Василий До-лоцкий († 1809) был священником Гдовского уезда. Отец Иван Васильевич До-лоцкий (ок. 1786 – 1852) окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию в 1811 г. и служил в Благовещенской церкви на Васильевском острове, а впоследствии — в церкви на Волковском кладбище до выхода за штат. Родной брат Александр (ок. 1820 – 27.06.1860) также окончил духовную семинарию (1839) и Санкт-Петербургскую духовную академию (1843) и служил священником церкви Волковского кладбища, а с 1853 г. — священником Скорбященской церкви за Литейным двором7. Род матери Василия Ивановича также был священническим, причем здесь родословная cвященноcлужителей прослеживается до второй половины XVII в.8

Василий Иванович не был женат 9 и не имел потомков по прямой линии, но живы потомки его родного брата Александра по линии сына последнего, Николая Александровича (род. 1854 г.).

Василий Долоцкий учился в духовном училище и духовной семинарии, а затем с 1833 г. в Санкт-Петербургской духовной академии, которую окончил в 1837 г. со степенью магистра богословия, заняв в разрядном списке ХII курса (1833 – 1837) 5-е место10. После окончания академии он был определен инспек- тором и учителем Александро-Невских духовных училищ, но уже в 1838 г. переведен в СПбДА бакалавром по классу французского языка11. Через некоторое время В.И. Долоцкий был определен на новообразованную кафедру церковных древностей бакалавром «учения о богослужении (с 18 августа 1839 г.)»12. Согласно Уставу 1869 г., в академии была учреждена самостоятельная кафедра церковной археологии и литургики, которую Василий Иванович занимал вплоть до своего выхода в отставку в 1873 г. Таким образом, Василий Иванович До-лоцкий был первым профессором литургики со времени введения ее в Санкт-Петербургской духовной академии. «25 cентября 1851 г. он стал экстраординарным, с 19 декабря 1852 г. ординарным профессором»13, а в 1870 г. утвержден в звании заслуженного ординарного профессора.

После выхода в отставку в 1873 г. — согласно Уставу 1869 г. академическим профессорам не дозволялось продолжать службу более 35 лет — по особому ходатайству столичного митрополита Исидора (Никольского) Св. Синод разрешил В.И. Долоцкому прослужить еще один год. Таким образом, своей alma mater Василий Иванович отплатил «36 годами усердной и полезной службы во всевозможных должностях и званиях»14. В 1880 г. совет Санкт-Петербургской духовной академии избрал Василия Ивановича почетным членом академии.

В.И. Долоцкий много трудился и как преподаватель и как ученый. Им был напечатан целый ряд статей по преподаваемой им науке в журнале «Христианское чтение». Однако академические лекции Долоцкого не были опубликованы и, хотя неоднократно литографировались, к сожалению, не дошли до нас. Сохранились лишь рукописные программы лекций по церковной археологии и литургике и некоторые учебные пособия.

Во время своей долголетней службы в академии Василий Иванович, кроме прямых своих обязанностей, участвовал в качестве переводчика и редактора в издании творений святых отцов и историков Церкви в приложении к журналу «Христианское чтение». С 1848 по 1854 гг. В.И. Долоцкий исполнял должность секретаря Духовного цензурного комитета при СПбДА15. С 1855 по 1857 гг. был редактором второго раздела журнала «Христианское чтение», в котором печатались «переводы писаний св. отцов и учителей греческой Церкви, относящихся к истолкованию православного богослужения»16, а с 1858 по 1863 гг. был одним из редакторов по «переводу византийских историков VIII – середины XIV вв.»17.

К тому же в 1841 г. В.И. Долоцкий «временно преподавал герменевтику и чтение Св. Писания»18, а также исполнял почти все академические должности, начиная с помощника библиотекаря, помощника инспектора, инспектора, библиотекаря, помощника эконома, и кончая должностью ректора. Должность ректора «он исправлял двукратно, и притом второй раз — более года (с 9 сентября 1871 и по 12 ноября 1872 гг.)»19.

Василий Иванович имел неоднократные благословения Св. Синода и благодарности, был награжден бронзовой медалью на Андреевской ленте «В память войны 1853–1856 гг.» и орденом св. Анны 2-ой степени в 1859 г.20 «за беспорочную многолетнюю службу в одной должности»21. 16 апреля 1872 г. Василий Иванович был пожалован чином действительного статского советника, хотя «прежде гражданских чинов не получал»22. Получение сразу столь высокого гражданского чина было неординарным случаем, ибо для производства в чин действительного статского советника был установлен срок службы в 10 лет со времени получения предыдущего чина23.

Своей многолетней опытностью, знанием дел и людей Долоцкий оказывал важные и ценные услуги академии: с его участием решались многие сложные академические дела, за что сослуживцы называли Василия Ивановича «своим Нестором».

Василий Иванович Долоцкий «скончался после продолжительной и тяжёлой болезни»24 20 ноября (2 декабря по н.ст.) 1885 года. Примечательно, что дата кончины В.И. Долоцкого приходится на предпразднство Введения Богородицы во Храм, а заупокойная литургия и отпевание пришлись на 25 ноября (7 декабря по н.ст.)25 попразднство Введения Богородицы в Храм.

В речи перед отпеванием проф. В.Г. Рождественским были сказаны прочувствованные слова. Прежде всего, был отмечен нравственный характер личности Василия Ивановича, который выделял его в академии: честность слов и искренность отношений, сердечное сочувствие и благожелательность ко всем. Добавим к общему портрету конкретные дела, характеризующие нравственные качества личности Василия Ивановича.

Так, В.И. Долоцкий вместе с И.Е. Троицким26 выразили согласие и были назначены опекунами малолетних сирот (Петра, Ивана, Семёна) умершего священника Георгия Полесского и жены его Анны Андреевой Полесской (ур. Павловской27), которые доводились им ближайшими родственниками. По определению Консистории от 13 мая 1866 г. опекуны, «имея в воспитании сирот и сохранении имущества должное попечение», подавали бы «в Консисторию ежегодно в январе месяце сведения о положении сирот и состоянии имущества»28.

Личные сбережения В.И. Долоцкий оставил в распоряжении родной академии, выразив в своем духовном завещании посмертную волю: «Препроводить в совет СПбДА билетами 1<-го> восточного займа 1600 руб. с тем, чтобы капитал этот оставался неприкосновенным, а проценты с него ежегодно выдаваемы были по удостоению Совета академии под именем «премии профессора Долоц-кого», за лучшее кандидатское сочинение по церковной археологии и литурги-ке»29. По представлению митрополита Исидора Св. Синод утвердил учрежде- ние в СПбДА с 1886 г. премии профессора Долоцкого. Она составляла около 85 руб., но присуждалась не каждый год 30.

В отпевании, совершенном ректором академии преосвященным Ладожским Арсением (Брянцевым), участвовали инспектор академии архимандрит Антоний (Вадковский), председатель Учебного комитета при Св. Синоде протоиерей А.И. Парвов и до 40 протоиереев и священников, преимущественно учеников и слушателей почившего наставника31. Долг уважения В.И. Долоцко-му отдали также профессора академии и студенты, бывший ректор академии протопресвитер Иоанн Янышев и многие другие лица. После отпевания присутствующие «длинной, медленно движущейся процессией провожали покойного профессора до нового Алек<сандро>.-Нев.<ского> кладбища»32. Таково было уважение к Василию Ивановичу. Погребен В.И. Долоцкий был в Александро-Невской Лавре на Никольском кладбище.

Чтения В.И. Долоцкого по литургике и церковной археологии не блистали каким-либо изысканным красноречием, но производили глубокое впечатление на слушателей. Так, профессор В.Г. Рождественский вспоминал: «Как тихою, величавою степенною походкою входил убеленный уже сединами в аудиторию и сев за кафедру, также тихим, спокойным, но хорошо внятным, голосом начинал обыкновенно чтение»33 . В.И. Долоцкий не любил «выставлять что-либо из сокровищ своего знания как бы на показ, на удивление своих слушателей», но «богатые сокровища его ученой эрудиции были очевидны для всех, как для всех был также очевиден и его необыкновенно светлый ум, его искусство со всею ясностью передать самые мельчайшие подробности того или другого предмета из церковнобогослужебной старины»34. Он, как опытный преподаватель, читал лекции четко и ясно, доступно для понимания студентов. Его бывший студент преосвященный Никанор (Бровкович) подчеркивал в своих автобиографических материалах: «В.И. Долоцкий читал свою литургику всегда по тетрадке, всегда из курса в курс одно и тоже, читал раздельно по слову, ясно, просто и логично, и со знанием дела. Это просто было и слушать, и понимать»35. Однако свидетельство другого ученика В.И. Долоцкого, окончившего академию через шесть лет после преосвященного Никанора, протоиерея Феодора Павловича36, дает основание усомниться в том, что профессор читал из курса в курс «одно и то же». Это свидетельство выразилось в стихотворной форме:

«Д-<олоц>кий любитель

Святой старины,

Был редкий учитель

С любой стороны.

Немного с запинкой

Всегда говорил,

Но часто новинкой

Ученой дарил.

И тактом, и речью

Почтенье внушал;

А мыслью, как течью,

Насквозь прошибал»37.

При жизни Василий Иванович не опубликовал своего курса лекций по ли-тургике. Что помешало ему окончательно обработать и опубликовать записи в виде пособия по литургике: нехватка времени, слабое здоровье (в последние го ды жизни он тяжело болел) или какие-то другие причины? Автор некролога38

отмечал: «Странная судьба постигла эти учено-литературные труды покойного. Прежде, чем он успел их окончательно обработать и привести в систему, как на них набросились бездарные кропатели разных учебников и популярных брошюр по предмету богослужения и буквально разнесли их по строчкам. Та же судьба постигла и его записки в руках семинарских преподавателей. Те и другие странствовали, и странствуют по белому свету под всевозможными именами, кроме имени их действительного автора-собственника»39. На основании этого замечания можно предположить, что В.И. Долоцкий готовил свой курс лекций к изданию, и составленные им записки активно использовались в качестве материала для издаваемых учебников и брошюр по литургике. По мнению автора некролога, это являлось примером «наглой эксплуатации», но Василий Иванович «не желал судиться со своими хищниками» и приостановился с дальнейшим обнародованием своих трудов. А выход из академии на пенсию и слабое здоровье заставили его совсем отказаться от продолжения работы над изданием печатного курса лекций по богослужению. Лекции В.И. Долоцкого слушали будущие преподаватели литургики в СПбДА А.Л. Катанский (в 1862–1863 гг.) и Н.В. Покровский (в 1871–1872 гг.).

В период действия Устава 1869 г. предмет церковная археология и литур-гика относился к церковно-практическому отделению, к нему же относилась и соответствующая кафедра. Устав 1869 г. предполагал двухэтапную специализацию студентов — по отделениям на трёх первых курсах и по группам наук на IV курсе, поэтому студентам II и III курсов церковно-практического отделения В.И. Долоцкий читал лекции, а со студентами IV курса проводил специальнопрактические занятия. Кроме того, студенты III курса писали кандидатские сочинения по предметам их отделений, в том числе — по церковной археологии и литургике. Но сочинений по этим дисциплинам, как правило, было немного40, что, видимо, было связано с труднодоступностью соответствующих источников и относительной новизной этих наук. Такое положение было не только в СПб-ДА, но и в МДА41, и в других академиях.

На практических занятиях со студентами IV курса внимание акцентировалось на изучении греческих литературных источников и современной западной литературы по предмету, разбирались также учебники и пособия по отдельным темам42. Студенты упражнялись «в составлении уроков применительно к требованиям подготовки преподавателя семинарии и в произнесении этих уроков в присутствии наставника»43.

В академии проводились и публичные испытания студентов. Готовилась программа испытаний, в которую включались разделы из всех предметов, по которой и проводились испытания. Каждый преподаватель составлял конспект для подготовки студентов по разделу своего предмета. На выпускные экзамены выносились определённые разделы курса, например: «О чтении Священного Писания и пении священных песней при богослужении»44 или «О священных сосудах».

В.И. Долоцкий преподавал литургику на протяжении длительного периода времени — более 30 лет. Период преподавания характерен тем, что в начале преподавания использовались сложившиеся традиции, а основным учебным пособием служила «Скрижаль» преосвященного Вениамина. Впоследствии, при появлении новых источников и литературы, доступных в использовании, В.И. Долоцкий постепенно начинает применять в церковной археологии и ли-тургике исторический подход. В конце его деятельности произошла перестройка преподавательского процесса и структуры курса в связи с положениями Устава 1869 г., но почва для этого В.И. Долоцким была уже подготовлена.

В немногочисленной литературе, содержащей упоминания о В.И. Долоц-ком45 , а также в некрологах указывается, что он занял кафедру, на которой преподавалась литургика46, в 1839 г., т.е. с момента выделения в академии этой дисциплины. Однако архивные документы позволяют уточнить эту дату. В рукописном фонде Василия Ивановича Долоцкого находятся два документа, позволяющие выявить дату начала преподавания им литургики. Первый документ — «Студентам высшего отделения Санкт-Петербургской духовной акаде-миив первую половину 1840-го года, из учения о Церкви излагаемо было учение о общественном богослужении. Пройдены следующие части сего учения»47 — датирован 16 июня 1840 г. и подписан бакалавром священником Михаилом Богословским. Второй документ — «Конспект предметов, преподанных студентам С.П.бургской духовной академии XV-го учебного академического курса: по классу учение о Церкви»48 — датирован 24 мая 1843 г. и подписан бакалавром Василием Долоцким. Таким образом, видимо, до Долоцкого курс по литургике преподавал священник Михаил Богословский49, программой которого мог воспользоваться Василий Иванович при продолжении чтения этого курса во второй половине 1840/41 уч. г.

Поэтому можно предположить, что В.И. Долоцкий начал самостоятельное преподавание на кафедре не ранее первой половины 1840 г. Видимо, начало самостоятельного преподавания В.И. Долоцкого на кафедре задержало и то, что преподавание литургики ему поручено «с оставлением за ним класса французского языка»50, от какового В.И. Долоцкий был «уволен по прошению» лишь в 1843 г.51

В процессе преподавания как структура учебного курса литургики, так и его конкретные разделы подвергались неоднократной переработке, происходило постепенное формирование литургики как науки, причем объяснение богослужения совершенствовалось с учетом исторического подхода. Проследим это по рукописным и литографированным программам литургики В.И. Долоцкого.

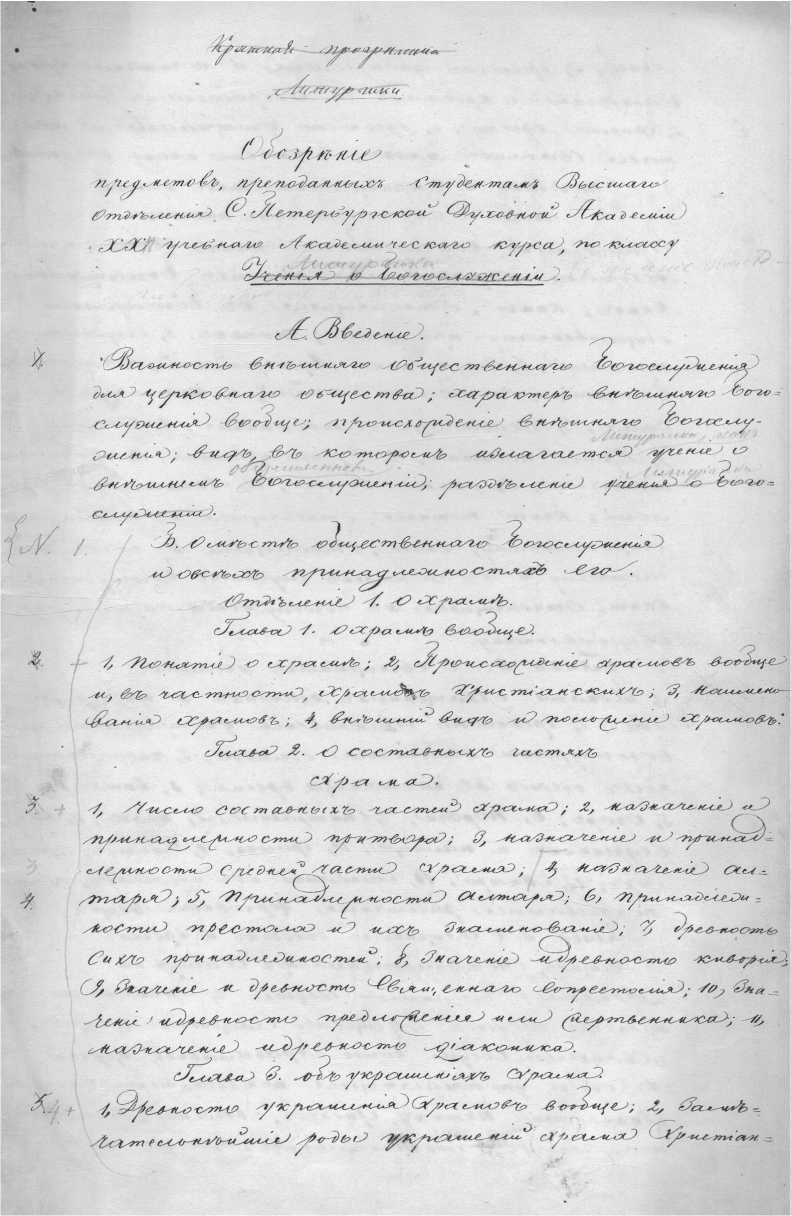

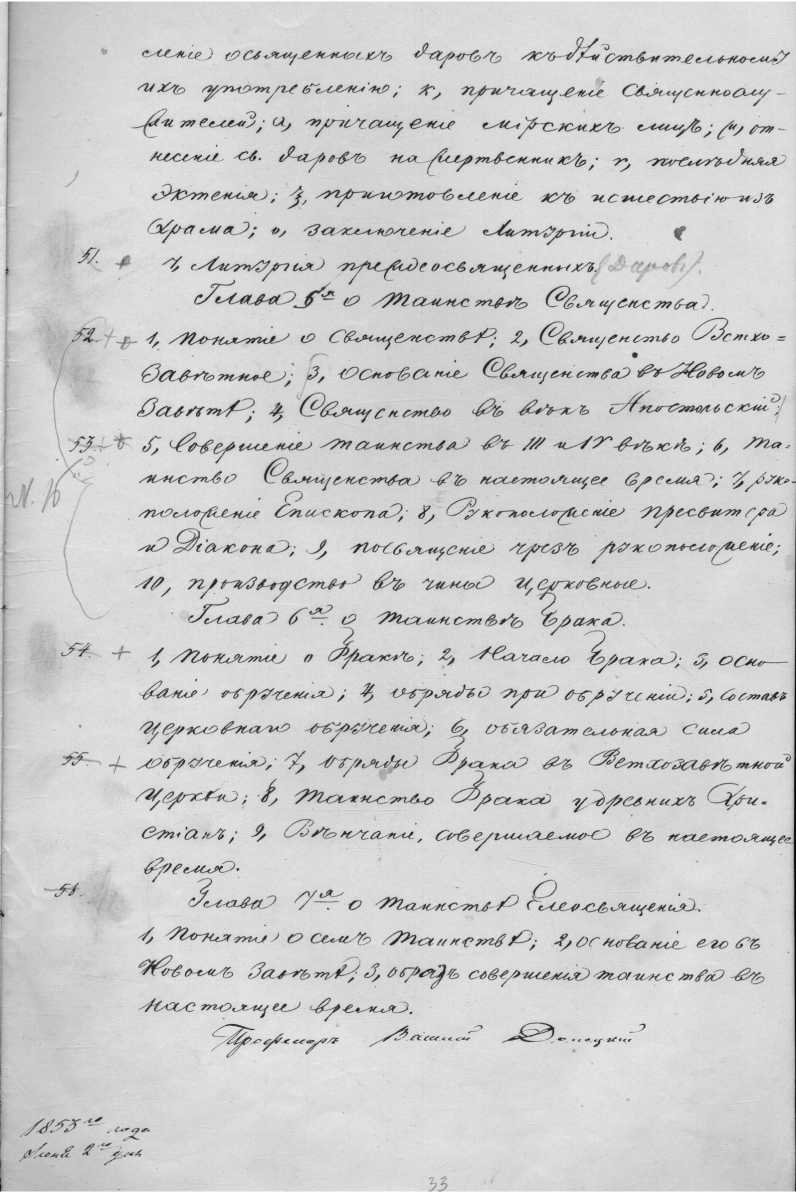

Так, в «Плане лекций»52 бакалавра Михаила Богословского от 1840 г. и в «Конспекте предметов»53 бакалавра Василия Долоцкого от 1843 г. «учение о общественном богослужении» излагалось в курсе «учения о Церкви». Программа Долоцкого 1853 г. имеет уже название «Краткая программа литургики»54. В «Краткой программе литургики» 1853 года (см. рис. 155 и рис. 256) рукой До-лоцкого внесены правки в разделы курса, что свидетельствует о переработке структуры курса.

В литографированной же программе («Программа лекций по церковной археологии и литургике»57) на 1871/72 уч. г. во введении к предмету литурги-ке отводится главное место. Важно отметить несколько новых черт этой программы. Во-первых, полностью переработано введение: в нем главное внимание уделяется необходимости и важности литургики, которая должна занять главное место в практическом отношении, а церковная археология — быть наукой вспомогательной. Во-вторых, во введение включен раздел «Источники и пособия по литургике». В-третьих, в раздел «Богослужение в круге седмичном» включен новый пункт: «Древность установления суточных времен богослужения». В-четвёртых, в раздел «Праздники» включены новые пункты: 1) суббота: каждый день праздничный в Древней Церкви; 2) господские праздники: история праздников и образы празднования как в древности, так и в настоящее время; 3) происхождение праздников Креста Господня и образ их празднования.

Таким образом, за более, чем 30-летний период преподавания В.И. До-лоцкого произошли заметные изменения в литургике как науке и учебной дисциплине. Если начался преподавательский путь с использованием старых тра- диций и подходов, то закончился он перестройкой всего учебного процесса, зафиксированной Уставом 1869 г.

Начало преподавания В.И. Долоцкого традиционно носило назидательно-истолковательный характер объяснения форм церковного богослужения: древние обряды и предметы принимались и рассматривались в законченносимволической форме. В процессе же преподавания В.И. Долоцким постепенно создавались предпосылки для использования в литургике исторического подхода, который объясняет не только богослужение, но и развитие богослужения, появление богослужебных форм и обрядов. Правда у В.И. Долоцкого исторический подход носит еще фрагментарный характер, но именно В.И. Долоцким были заложены основы научной литургики в СПбДА в переломный момент перед реформой 1869 г. и в первые пореформенные годы.

***

Выражаю особую благодарность Андрею Новожилову и Нине Белозёровой за любезно предоставленные копии документов:

РГИА Ф. 796. Канцелярия Св. Синода.

-

1. Оп. 167. Д. 403. Дело об учреждении при СПб духовной академии премии бывшего профессора оной Долоцкого, за лучшее кандидатское сочинение по церковной археологии и литургике.

-

2. Оп. 1. Д. 484. Дело о службе профессора Василия Долоцкого.

-

3. Оп. 4. Д. 10. Дело о назначении профессора академии Долоцкого В.И., бакалавра Троицкого И. опекунами детей умершего священника Полесского (1866).

ЦГИА СПб. Ф. 277. Санкт-Петербургская духовная академия.

Рис. 1. Первый лист программы литургики В.И. Долоцкого

1853 г.

Рис. 2. Последний лист программы литургики В.И. Долоцкого 1853 г.

Список литературы Василий Иванович Долоцкий - первый профессор литургики Санкт-Петербургской духовной академии

- Оп. 167. Д. 403. Дело об учреждении при СПб духовной академии премии бывшего профессора оной Долоцкого, за лучшее кандидатское сочинение по церковной археологии и литургике.

- Оп. 1. Д. 484. Дело о службе профессора Василия Долоцкого.

- Оп. 4. Д. 10. Дело о назначении профессора академии Долоцкого В.И., бакалавра Троицкого И. опекунами детей умершего священника Полесского (1866).

- Д. 18. Конспект предметов, преподанных студентам С.П.бургской духовной академии в XV-го учебного академического курса: по классу учение о Церкви. 1843 г.

- Д. 18. Л. 28-33. Краткая программа литургики. 1853 г.

- Д. 19. Конспект для публичного испытания студентов СПбДА XVIII академического курса по классу православной литургики. 1849 г.

- Д. 20. Программа лекций по церковной археологии и литургике в 1871/72 учебном академическом году. 1872 г.

- Д. 33. Положение об антиминсе. Учебное пособие. Б/д.

- Д. 37. Рукописные листы. Переводы по истории: Адам Бременский «Церковная история (История Гамбургской церкви)».

- Д. 39. Рукописные листы к переводу святого Григория, папы Римского «Книга о пастырских обязанностях Иоанну, епископу Равенны».

- Д. 40. Рукописные листы к переводу святого отца нашего Григория Великого, папы Римского из Книги пастырских правил, часть третья: «О том как пастырь, хорошо живущий, должен учить и наставлять пасомых».

- Д. 41. Рукописные листы к переводу святого отца нашего Григория Нисского «Слово на Святую Пасху».

- Д. 43. Рукописные листы к переводу святого отца нашего Иоанна Дамаскина «Слово на Св. Великую Субботу».

- Д. 44. Рукописные листы к переводу святого отца нашего Иоанна Дамаскина «Слово на Успение Всепетой, Всеславной и Преблагословленной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии».

- Д. 45. Рукописные листы к переводу святого отца нашего Иоанна Златоуста «Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа».

- Д. 46. Рукописные листы к переводу: Иустин Мученик «Диалог с Трифоном иудеем».

- Д. 47. Рукописные листы. Переводы по истории: Феодорит Кирский «Церковная история».

- Д. 55. Свящ. Михаил Богословский. План лекций студентам СПбДА по классу чтения о общественном богослужении в первой половине 1840 г.

- Годичное торжественное собрание Санкт-Петербургской духовной академии 17 февраля 1871 года//Христианское чтение. 1871. № 2. С. 242-277.

- Отчет о состоянии С.-Петербургской духовной академии за 1871 год//Христианское чтение. 1872. № 3. С. 471-516.

- Отчет о состоянии С.-Петербургской духовной академии за 1872 год//Христианское чтение. 1873. № 3. С. 490-524.

- Отчет о состоянии С.-Петербургской духовной академии за 1873 год//Христианское чтение. 1874. № 3. С. 435-476.

- Отчет о состоянии С.-Петербургской духовной академии за 1890 год//Христианское чтение. 1891. № 3/4. С. 333.

- Отчет о состоянии С.-Петербургской духовной академии за 1892 год//Христианское чтение. 1893. № 3/4. С. 337.

- Отчет о состоянии С.-Петербургской духовной академии за 1901 год//Христианское чтение. 1902. № 3. С. 379-380.

- Отчет о состоянии С.-Петербургской духовной академии за 1902 год//Христианское чтение. 1903. № 3. С. 516.

- Отчет о состоянии С.-Петербургской духовной академии за 1911 год. СПб., 1912. С. 50.

- Устав православных духовных академий//Христианское чтение. 1869. №7. С. 1-35.

- Василий Иванович Долоцкий: Некролог//Новое время. 1885. № 3498. 22 ноября (4 декабря).

- Василий Иванович Долоцкий: Некролог//Церковный вестник. 1885. № 48. С. 819.

- Погребение В.И. Долоцкого//Петербургский листок. 1885. № 322. 26 ноября (8 декабря). С. 2.

- Рождественский В.Г., прот. Речь перед началом отпевания Долоцкого В.И.//Церковный вестник. 1885. № 48. С. 819-820.

- Языков Д.Д. Василий Иванович Долоцкий: Некролог//Библиограф. 1886. № 6/7. С. 100.

- Долоцкий В.И. О исповеди//Христианское чтение. 1842. № 1-6. С. 450-468.

- Долоцкий В.И. О чтении Св. Писания при богослужении//Христианское чтение. 1846. Ч. 3. С. 145-160.

- Долоцкий В.И. О христианских храмах//Христианское чтение. 1847. Ч. 2. С. 453-467, Ч. 4. С. 282-302.

- Долоцкий В.И. О составных частях храма//Христианское чтение. 1847. Ч. 3. № 7. С. 131-163.

- Долоцкий В.И. О священных одеждах//Христианское чтение. 1848. Ч. 1. С. 325-345.

- Долоцкий В.И. Праздник Рождества Христова//Христианское чтение. 1849. Ч. 2. С. 432-450.

- Долоцкий В.И. Святая и Великая Суббота//Христианское чтение. 1850. Ч. 1. С. 275-292.

- Долоцкий В.И. О священных сосудах и других вещах, употребляющихся при богослужении в Православной Церкви//Христианское чтение. 1852. Ч. 1. С. 88-104.

- Долоцкий В.И. Когда и кем написаны греческие службы, входящие в состав месячной Минеи//Христианское чтение. 1860. Ч. 2. C. 39-54, 136-170.

- Катанский А.Л. Воспоминания старого профессора: (С 1847 по 1913 г.)//Христианское чтение. 1914. № 10. С. 1217-1233.

- Никанор (Бровкович), архиеп. Биографические материалы. В 3 т. Т. I/Под редакцией свящ. С. Петровского. Одесса, 1900. С. 255-256.

- Смолодович Даниил. Литургика, или Наука о богослужении Православной Восточной Церкви. Киев, 1860.

- Черняев А. Подробное систематическое указание состава литургики, или Науки богослужения Православной Церкви. Харьков, 1859.

- Богословские труды: Юбилейный сборник, посвященный 175-летию Ленинградской духовной академии. М., 1986.

- Карпук Д.А. История Санкт-Петербургской духовной академии (1889-1918 гг.). Дисс. на соискание ученой степени канд. богосл. СПбПДА, 2008.

- Карпук Д.А. Периодические издания Санкт-Петербургской духовной академии (1821-1917). К 190-летию журнала «Христианское чтение»//Христианское чтение. 2011. № 6(41). С. 41-89.

- Мокроусов К. Литургико-археологическое наследие профессора Санкт-Петербургской духовной академии Н.В. Покровского. Дисс. на соискание ученой степени канд. богосл. СПбПДА, 2008.

- Родосский А.С. Биографический словарь студентов первых XVIII-ми курсов Санкт-Петербургской духовной академии 1814-1869. СПб., 1907.

- Русские писатели-богословы: Библиографический указатель. Выпуск 3. Исследователи богослужения и церковного искусства. М., 2004.

- Силуан (Конев), иеродиак. Жизнь и труды профессора Санкт-Петербургской духовной академии Покровского Н.В. (1848-1917). Дипл. раб. СПбПДА, 2005.

- Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы. М., 2006.

- Сухова Н.Ю. Русская богословская наука (по докторским и магистерским диссертациям 1870-1918 гг.). М., 2012.

- Сухова Н.Ю. Система научно-богословской аттестации в России в XIX \nolinebreak-начале XX в. М., 2009.

- Чистович И.А. История С.-Петербургской духовной академии. СПб., 1857.

- Чистович И.А. С.-Петербургская духовная академия за последние 30 лет (1858-1888 гг.). СПб., 1889.

- Желтов М., свящ. Обзор истории православной литургической науки до конца ХХ века//Сайт «Богослов.ru». URL: http://www.bogoslov.ru/text/1883125.html (дата размещения: 17.09.2011).

- Долоцкие (род профессора)//Генеалогический сайт А.А. Бовкало. URL: http://www.petergen.com/bovkalo/spbd/dolotskypr.htm (дата обращения: 15.01.2014.)

- Долоцкие//Сайт «Наша родословная: Генеалогические исследования Андрея Новожилова и Нины Белозеровой». URL: http://novbelgen.net/dl (дата обращения: 01.01.2014)