Верхнепалеолитический комплекс из горного хрусталя с юго-восточного побережья озера Большие Аллаки (Южный Урал)

Автор: Петрин В.Т., Нохрина Т.И., Кулик Н.А., Усачева И.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 (52), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся топографические и стратиграфические сведения об археологическом объекте Большие Аллаки-2, а также полная характеристика находок из его второго культурного горизонта. Результаты технико-типологического и петрографического анализа археологического материала вместе с данными радиоуглеродного датирования и палеозоологическими определениями позволяют предполагать, что в эпоху верхнего палеолита здесь функционировал культовый объект. С учетом приведенных 14С-дат Большие Аллаки-2 можно считать самым древним культовым объектом Урала.

Верхний палеолит, горный хрусталь, культовый объект, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/14522951

IDR: 14522951 | УДК: 902/903

Текст научной статьи Верхнепалеолитический комплекс из горного хрусталя с юго-восточного побережья озера Большие Аллаки (Южный Урал)

На восточном и западном склонах Урала открыто ок. 150 археологических объектов, относящихся, судя по радиоуглеродным датам и разнообразию типов памятников, к эпохе верхнего палеолита. Это стоянки открытого типа (Талицкого, Троицкая-1 и др.), кратковременные стоянки в карстовых полостях (пещера Смеловская, грот Безымянный и др.), сакральные объекты (напр., Капова, Игнатиевская пещеры). Сегодня не теряет актуальности задача пополнения корпуса источников по верхнему палеолиту Урала, для которых имеются 14С-даты. Именно к таким объектам относится памятник Большие Аллаки-2 на Южном Урале, обширный археологический материал которого лишь частично введен в научный оборот и потому требует дополнительного освещения.

Общая характеристика объекта

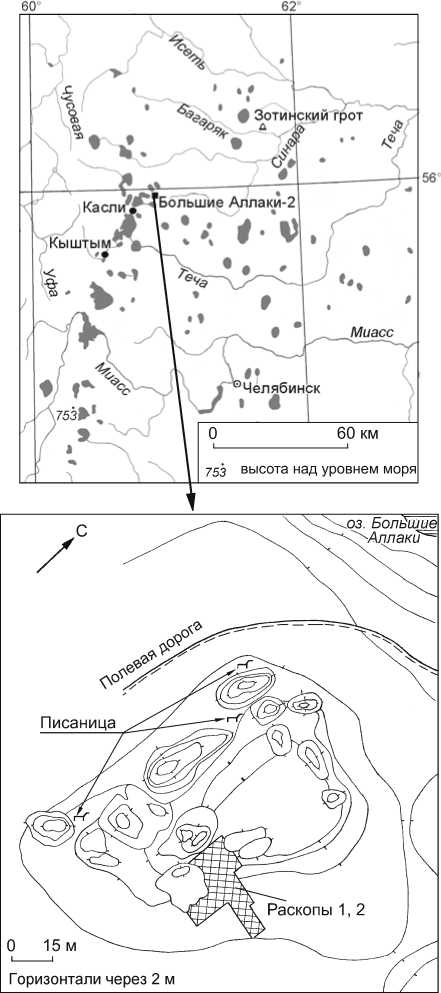

Археологический объект Большие Аллаки-2 (Каслинский р-н Челябинской обл.) находится на юговосточном берегу одноименного озера, расположенного в северной части озерной области во сточного склона Урала (Кыштымско-Каслинская группа озер) [Сементовский, 1914] (рис. 1). Озера этой группы локализованы в пределах Восточно-Уральского поднятия, ограниченного субмеридиональными глубинными тектоническими разломами, заполняют эрозионно-тектонические впадины и нередко соединены между собой протоками. Большинство из них отно сится к смешаному типу по признакам горных и степных озер; берега их часто заболочены и покрыты лесом [Там же, с. 326]. Из оз. Чусовского, находящего ся в нескольких де сятках километров от оз. Большие Аллаки, берет начало самая крупная река Среднего Урала – Чусовая, текущая на запад (бассейн Камы). По мнению В.И. Громова, именно в эпоху палеолита р. Чусовая, скорее всего,

Рис. 1. Карта-схема расположения археологического объекта Большие Аллаки-2.

связывала население западного и восточного склонов Урала [1948].

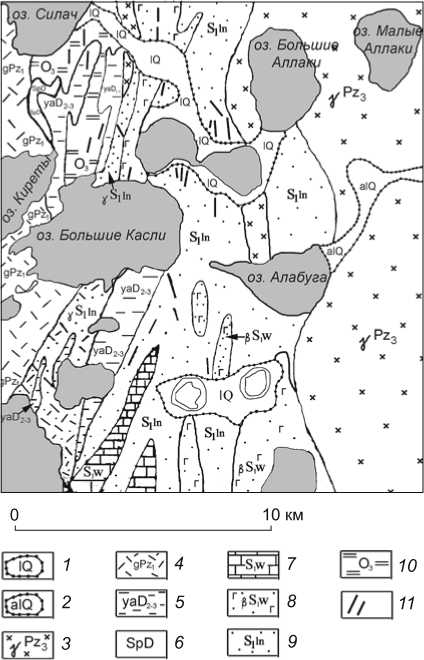

Озера Большие и Малые Аллаки, разделенные лишь узкой перемычкой, приурочены к юго-западному краю обширного поля верхнепалеозойских гранитов (yPz3) — биотитовых, роговообманково-био-титовых, двуслюдяных и мусковитовых, часто раз-гнейсованных, рассеченных большим количеством кварцевых и гранитно-пегматитовых жил северо-северо-восточного простирания. Лишь c юга оз. Большие Аллаки ограничено палеозойскими кремнистыми и

Рис. 2. Схема геологического строения района озер Каслинской группы (по: [Геологическая карта...]).

1 - болотно-озерные отложения; 2 - аллювиальные отложения; 3 - граниты биотитовые, роговообманково-биотитовые, двуслюдяные, местами гнейсовидные; 4 - гнейсы биотитовые, двуслюдяные, гранато-слюдяные; 5 - габбро-амфиболиты; 6 - серпентиниты; 7 - известняки, известняки глинистые, глинисто-кремнистые; 8 - порфириты базальтовые, диабазы и их туфы, серицито-хлори-товые, кварцево-серицитовые сланцы; 9 - сланцы кремнистые, углисто-кремнистые, кварцитовые, кварциты, амфиболиты и гнейсы; 10 - гнейсы амфиболовые, биотито-амфиболовые, амфиболиты;

11 - жилы кварцевые и гранито-пегматитовые.

углисто-кремнистыми сланцами и кварцитами, перекрытыми полосой четвертичных аллювиально-озерных отложений, которая соединяет водоем с расположенными южнее и западнее озерами (рис. 2).

Коренные выходы гранитов и гранито-гней-сов yPz3 на фоне заболоченного и лесистого озерного ландшафта образуют редкие скальные останцы в виде коротких гряд, называемых на Урале каменными палатками. Такие каменные палатки на вершине холма, резко выделяющегося в рельефе и заметного издалека, возвышаются на юго-восточном берегу оз. Большие Аллаки на расстоянии 30-40 м от уреза воды. Останцы высотой не более 8 м (абсолютная высота над уровнем воды 14 м) сложены крупнозернистым разгнейсо-ванным гранитом, разделенным субгоризонтальными трещинами матрацевидной отдельности на плиты, на выветрелой поверхности которых более мелкие трещины создают впечатление слоистости.

На этих останцах в 1913–1914 гг. В.Я. и И.Я. Толмачевыми были обнаружены три писаницы и собран подъемный материал [Петрин, 1976]. Кроме того, отдельные находки В.Я. Толмачеву передали местные крестьяне. У подножия каменных палаток под самой крупной писаницей И.Я. Толмачевым произведены раскопочные работы (шурф размерами 2×4 м) и получен богатый археологический материал. Спустя полвека рисунки И.А. Толмачева и часть артефактов были опубликованы В.Н. Чернецовым [1971].

В 1969 г. одним из авторов настоящей статьи произведено копирование уже известных наскальных изображений и найдена новая группа рисунков [Петрин, 1976], а в 1972 г. площадь раскопа И.Я. Толмачева была расширена до 20 м2. В раскопе совместно залегали разновременные каменные и бронзовые изделия (преимущественно наконечники стрел), фрагменты глиняных сосудов. Артефакты датируются ранним неолитом – средневековьем. Полученный археологический материал и наскальные изображения подтвердили предположение В.Н. Чернецова о том, что на каменных палатках получили отражение различные формы бытовой и сакральной деятельности человека [1971]. Принадлежность части находок к первой половине IV тыс. до н.э. «заставляет нас задуматься и о начальной дате наскальных изображений Урала или, по крайней мере, тех обрядов, с которыми писаницы были связаны. Возможно, что эту дату следует значительно отодвинуть в глубь веков» [Там же, с. 47].

Стратиграфия и возраст объекта

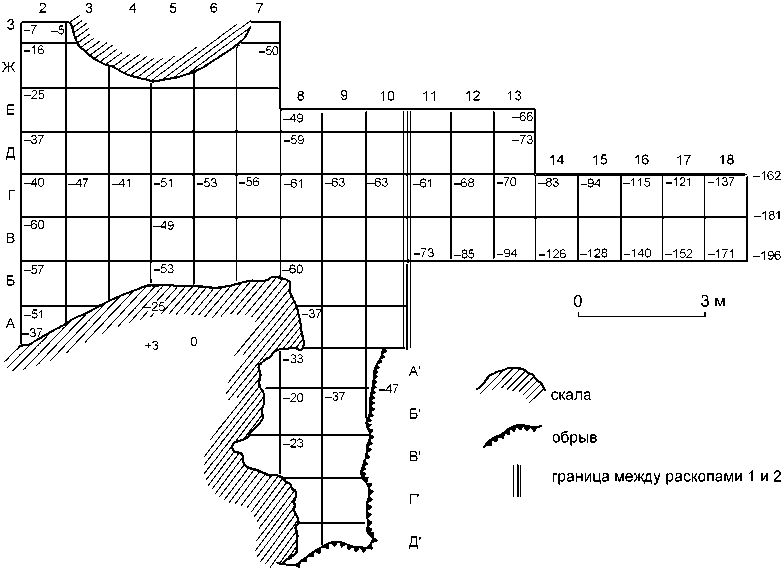

В ходе археологических работ 1972 г. в дресве, заполнявшей трещину в скальной стенке раскопа, были обнаружены фрагменты очень сильно минерализованных и разрушенных костей, что позволило предположить наличие здесь и археологических материалов более раннего, плейстоценового возраста. Были начаты раскопки в юго-восточной части каменных палаток, где сохранилась максимальная мощность рыхлых отложений. Раскопы 1 (уч. 2–10) и 2 (уч. 11–18) общей площадью ок. 80 м2 были заложены в двух местах: на относительно ровной площадке, ограниченной скальными выходами с юга, запада и севера (раскоп 1), и на склоновой поверхности (раскоп 2; рис. 3). Перепад высот между крайними точками раскопов достигает 196 см.

Наиболее полная стратиграфия отложений выявлена по линии Г (рис. 4).

-

1. Гумусированная почва темного цвета, жирная на ощупь, относится к типу черноземов. Мощность 0,7 м. Западение на профиле уч. Д, Г/6, 7 определяется впущенной с верхних горизонтов ямой.

-

2. Супесь желтовато-коричневого цвета с примесью мелкой гальки диаметром 0,5 см. Слой сильно измят,

Рис. 3. План раскопов 1 и 2 с нивелировочными отметками археологического объекта Большие Аллаки-2.

Рис. 4. Стратиграфиче ский разрез северной стенки по линии Г/2–18 археологического объекта Большие Аллаки-2.

1 – почва, 2 – желтовато-коричневая супесь; 3 – карбонатизированная супесь; 4 – бледно-зеленоватый песок; 5 – светло-коричневая супесь; 6 – скальное основание; 7 – поноры.

-

3. Слой сильно карбонатизированной супеси*. Слой 3 выделен по белесоватому оттенку, появившемуся в результате карбонатизации (горизонт вмыва-ния). Вблизи скал процесс карбонатизации был ослаблен или вообще отсутствовал, т.к. слой супеси дополнительно промывался влагой, которая скапливалась на боковых скальных поверхностях. За счет этого окраска его более светлая по сравнению с вышележащим слоем, в нем встречаются журавчики. В слое наблюдается множество тонких прожилок гумуса, имеется также примесь мелкой гальки диаметром 0,5 см. Очень много кротовин, кровля слоя неровная. В западной части раскопа мощность слоя достигает 0,7 м.

-

4. Слой зеленоватого песка наблюдается лишь в раскопе 1. В профиле слой напоминает линзу. Максимальная мощность 0,2 м.

-

5. Слой светло-коричневой супеси прослеживается лишь в раскопе 1, лежит на скальном основании. Мощность до 0,15 м.

нарушен кротовинами и прослеживается фрагментарно, хотя на уч. А3/2 приобретает самостоятельный характер и лежит непосредственно на скальном основании. Его мощность в данном месте достигает 0,7 м.

Кроме этих основных слоев отдельными пятнами, обычно в скальных трещинах, присутствуют красноватая глина и рухлях. Мощность последнего 0,2 м.

По коллагену костей из карбонатизированной супеси слоя 3 получена дата 24 760 ± 1 095 л.н. (СОАН-2213).

Археологические находки

Культурные остатки обнаружены во всех слоях. Совместное нахождение артефактов в слоях объясняется наличием большого числа как древних, так и более поздних поноров. Стратиграфические наблюдения и результаты обработки артефактов показали, что мате-

-

*С лои 2 и 3 генетически являются единым целым: в левой части разреза хорошо видно, что слой 2 «затекает» под слой 3.

риал целесообразно делить по крупным стратиграфическим подразделениям. Отметим, что ок. 60 % находок принадлежат средней части карбонатизированной супеси слоя 3.

Первый культурный горизонт. В почве (слой 1) и коричневой супеси слоя 2 обнаружены 213 каменных изделий из различных кремнистых пород, 387 обломков глиняных сосудов, бронзовый наконечник стрелы и ок. 350 различных по сохранности фрагментированных костей животных. С этим горизонтом связаны выявленные в обоих раскопах ямы и очаг. При отнесении находок из этого культурного горизонта к эпохе голоцена учитывались прежде всего наличие большого количества фрагментов керамической посуды и техникотипологический облик каменного инвентаря.

Второй культурный горизонт. Содержал 156 артефактов и обломки костей лошади*. Подавляющая часть остеологических остатков – мелкие фрагменты трубчатых костей; диагностированы лишь несколько зубов и фаланг, поэтому определить, принадлежат ли они одной или нескольким особям, не представляется возможным. В сильно карбонатизированной супеси (слой 3), зеленоватом песке (слой 4) и слое светлокоричневой супеси (слой 5) обнаружены артефакты преимущественно из горного хрусталя, сильно минерализованные кости и мелкие угольки. В верхней части карбонатизированной супеси на склоне (раскоп 2) найдено семь фрагментов керамики, попавших сюда в результате смещения слоя по склону. Поверхность карбонатизированной супеси неровная, нарушена многочисленными понорами и двумя ямами, заполненными материалом вышележащего почвенного слоя и камнями.

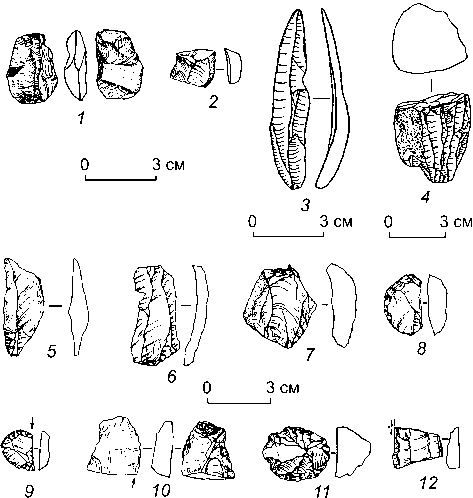

В качестве сырья для каменной индустрии второго культурного горизонта служили горный хрусталь (112 экз., 71,8 %), кварц непрозрачный (7 экз., 4,5 %), яшма серая (9 экз., 5,8 %), яшма красно-зеленая полосчатая (6 экз., 3,8 %), окремненный сланец (7 экз., 4,5 %), другие виды кремнистых пород (15 экз., 9,6 %). Как видно, изделия из горного хрусталя составляют ос- новную часть находок второго культурного горизонта и образуют целостный комплекс. Вместе с костями животных они прослеживались до глубины 2,35 м. Наибольшее их количество было сосредоточено в северной части раскопа. Здесь найдены 6 каменных артефактов и 26 мелких сильно разрушенных костей.

Артефакты из кремнистых пород

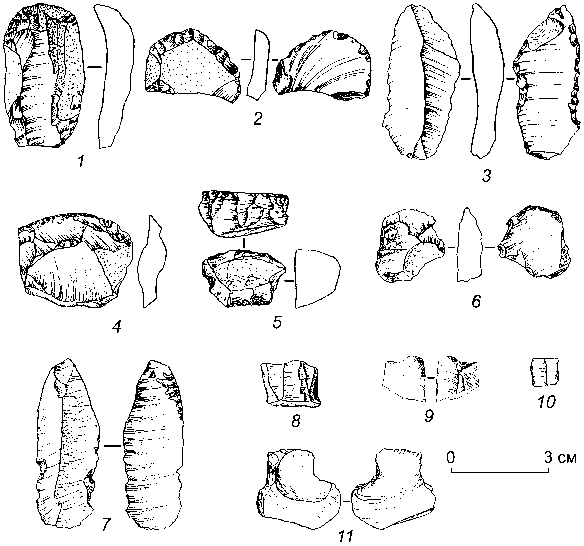

Некоторые изделия из кремнистых пород – яшмы, окремненного сланца и др. (44 экз.) – могут происходить из первого (голоценового) культурного горизонта; их присутствие во втором горизонте связано, скорее всего, с деятельностью норных животных. Орудийный набор (9 экз.) составляют скребки и ретушированные пластины. Для скребков заготовками служили пластинчатые сколы (2 экз.) и отщепы (2 экз.). У концевых скребков полукруглый рабочий край оформлен крутой ретушью на дорсальной поверхности (рис. 5, 1 ). У скребков на отщепах полукруглое рабочее лезвие об-

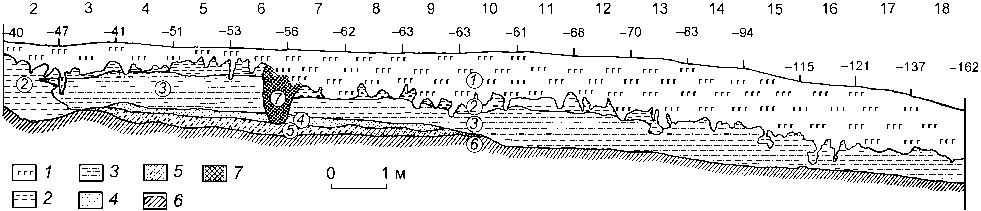

Рис. 5. Изделия из яшмы ( 1–3 ) и горного хрусталя ( 4–13 ) из второго культурного горизонта археологического объекта Большие Аллаки-2. 1, 2, 4, 5 – скребки; 3 , 7–10 – ретушированные пластины; 6, 11–13 – орудия на отщепах.

работано краевой крутой ретушью также на дорсальной поверхности. На вентральной поверхности на лезвии фиксируются элементы мелкой эпизодической ретуши (рис. 5, 2 ). Два орудия изготовлены на пластинах. Одно ретушировано с вентральной стороны по обоим боковым краям, причем по одному из краев ретушью выделен шип (рис. 5, 3 ). Друго е орудие выполнено на микропластинке, на боковом крае у него имеются следы ретуши, образующей микровыемку. Прочие изделия в этом наборе – отщеп с признаками ретуши и два обломка орудий. Остальные артефакты относятся к отходам производства: 26 отщепов разных размеров, 4 фрагмента пластин, нуклевидный обломок и 4 куска кварца – возможно, заготовки для обработки.

Артефакты из горного хрусталя

Комплекс из горного хрусталя насчитывает 164 экз., из них 112 экз. (68,3 %) из второго и 52 экз. (31,7 %) из первого (голоценового) культурных горизонтов.

Поскольку артефакты из горного хрусталя могли попасть в первый горизонт из второго в результате деятельности норных животных, они будут рассматриваться вместе с материалами второго культурного горизонта. Индустрию составляют продукты первичного расщепления (9 экз.), орудия (13 экз.) и сколы без видимых следов использования (142 экз.).

Первичное расщепление характеризуют преформы (3 экз.), обломки сырья (6 экз.) и продукты раскалывания. В равной мере использовались как кристаллы горного хрусталя, так и галечные формы. Последние, видимо, находили применение реже, поскольку в коллекции имеются целая галька и два обломка. На преимущественное использование горного хрусталя в виде кристаллов указывают шесть частично замутненных обломков оснований кристаллов.

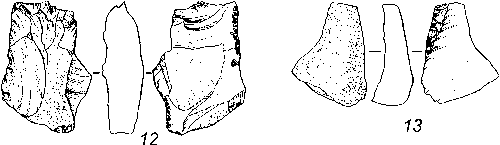

Наибольший интерес представляет изделие размерами 30×27×26 мм (рис. 6, 1). Это обработанный кристалл горного хрусталя, на котором сохранились пять из шести граней призмы. Серией ударов, оставивших негативы с заломами, были сняты пластинчатые сколы по направлениям спайности, параллельным граням ромбоэдра на головке кристалла, и подготовлена ударная площадка для единственного скола по удлинению кристалла на месте грани призмы. Скалывания производились и с противоположного конца кристалла: на месте граней головки видны негативы, также параллельные граням ромбоэдра.

Другой предмет размерами 31×31×17 мм представляет собой обломок кристалла горного хрусталя со следами естественного скалывания на месте головки и, возможно, с о статками граней призмы (рис. 6, 2 ). Поверхность естественного скалывания матовая и значительно более древняя, чем поверхности искусственных снятий.

Третий предмет размерами 42×31 мм – небольшая овальной формы галька с матовой галечной поверхностью, двумя старыми негативами с матовой поверхностью и двумя «свежими» негативами на одном более узком конце (рис. 6, 3 ). Являются ли «свежие» негативы результатом действий человека или естественными скалываниями, сказать трудно, однако такая галька может использоваться в качестве орудия.

Пластины (11 экз.) без видимых следов использования и отщепы (119 экз.) составляют самую многочисленную группу артефактов. Для пластин характерны параллельные ребра снятий (рис. 6, 4–8 ). На них имеются негативы, часть которых ограничена матовой поверхностью естественного старого скалывания. Обнаружен крупный отщеп размером более 50 мм (рис. 6, 12 ). Отщепов размерами от 10 до 49 мм насчитывается 39 экз. (рис. 6, 9 ). У большинства из них (16 экз.) имеются матовые поверхности естественного скалывания (рис. 6, 10 ). Один отщеп этой группы выполнен из раухтопаза (рис. 6, 9). Мелких отщепов, размерами менее 10 мм, 79 экз. Многие из них, судя по поперечному сечению и отсутствию ударного бугорка, являются скорее обломками, чем сколами.

Среди пластин без признаков вторичной обработки (12 экз.) выделены проксимальные (9 экз.) и медиальные (3 экз.) фрагменты. Максимальная длина фрагментов без дистального конца 34 мм. Ширина пластин 9–22 мм.

Орудийный набор (13 экз.) беден выразительными формами. Преобладают орудия со следами минимальной вторичной обработки (11 экз.). Орудий с модифицированным контуром всего два – это скребки. Они изготовлены на сколах. Один, размерами 32×28×7 мм, имеет слегка выпуклое лезвие, оформленное мелкой крутой ретушью (см. рис. 5, 4 ). Другой скребок высокой формы (grattoir rabot) размерами 27×17×13 мм (см. рис. 5, 5 ). У него полукруглый рабочий край оформлен очень крутой ретушью с субпараллельными и широкими фасетками. На тыльной части скребка имеются негативы двух крупных сколов и мелкие негативы по краю. Еще одно изделие изготовлено на отщепе размерами 22×19×19 мм (см. рис. 5, 6 ). На вентральной поверхности крутой ретушью сформирован выпуклый рабочий край. Кромка его тонко слоящаяся. Отдельные негативы ретуши и расслаивание прослеживаются и на противоположном крае. Один из

Рис. 6. Артефакты из горного хрусталя из второго культурного горизонта археологического объекта Большие Аллаки-2.

1–3 – преформы; 4–8 – пластины; 9–12 – отщепы.

отщепов размерами 38×27×7 мм имеет два негатива, которые напоминают резцовые снятия.

Пластин с признаками ретуши пять. У целого изделия в проксимальной зоне по краю на вентральной поверхности – фасетки эпизодической приостряю-щей ретуши утилизации (см. рис. 5, 7). На дорсальной поверхности по обеим сторонам наблюдаются отдельные выемки. Еще у одной пластины на вентральной поверхности по краю также имеются фасетки эпизодической ретуши. По обоим краям медиального фрагмента пластины шириной 8 мм прослеживаются мельчайшие негативы снятий на дорсальной поверхности (см. рис. 5, 10). У другого фрагмента мелкой ретушью с дорсальной стороны по краю намечена едва заметная выемка (см. рис. 5, 8). Последнее изделие представляет собой медиальный фрагмент, у которого усеченная дистальная часть подработана мелкой ретушью с дорсальной стороны, а прилегающий участок бокового края – с вентральной (см. рис. 5, 9). Остальные орудия изготовлены на различных по раз- мерам отщепах. У одного из них на кромке выемки имеются следы ретуши на вентральной поверхности (см. рис. 5, 11). Еще три орудия – отщепы с признаками эпизодической ретуши по одному или обоим краям (см. рис. 5, 12, 13).

Особенности раскалывания жильного кварца и горного хрусталя и их распространение на Урале

Горный хрусталь – это кристаллы бесцветного прозрачного кварца, минерала, отвечающего по составу двуокиси кремния SiO2, дающего и другие прозрачные, но окрашенные примесями разности в виде хорошо ограненных кристаллов, выросших в полостях (занорышах) кварцевых жил или гранитных пегматитов: коричневатый раухтопаз, желтый цитрин, фиолетовый аметист, черный морион. Индивид жильного кварца становится кристаллом горного хрусталя, если при росте ему не препятствуют ни соседние индивиды, ни тектонические подвижки. Хрусталеносное гнездо – это остаточная полость в теле кварцевой жилы, не заполненная жильным кварцем, который в этом случае представляет собой корневые части кристаллов горного хрусталя. При тектонических подвижках кристаллы горного хрусталя, погруженные в мягкий тонкодисперсный материал, заполняющий о статочную полость, сохраняются лучше, чем их корневые части, обычно трещиноватые и замутненные. Однако в самом теле кварцевых жил восточного склона Урала часто встречается гигантокристаллический жильный кварц – стекловидный, замутненный по системе залеченных трещин, – содержащий прозрачные бесцветные участки больших размеров [Жильный кварц…, 1970а, с. 48; Емлин, Синкевич, Якшин, 1988, с. 61]. В обломках и гальках такой прозрачный кварц и горный хрусталь неотличимы. Установлено также, что в уральских месторождениях они идентичны и по петрофизическим свойствам (технологическим параметрам) [Богданович, 1936]. Следовательно, определение материала археологических находок как горного хрусталя, основанное в большинстве случаев только на прозрачности и бесцветности кварца, не совсем корректно и требует уточнения.

Кварц – минерал твердый (7 по шкале Мооса) и хрупкий, для него типично раковистое скалывание. Эти свойства делают проблематичным его использование в качестве сырья для каменных индустрий. Кварц, во-первых, невозможно раскалывать традиционным способом, во-вторых, края сколов при ударе или давлении раковисто скалываются, порождая мельчайшие острые осколки. Вместе с тем образование твердого тонкого лезвия на краях сколов делает материал крайне привлекательным для изготовления изделий с режущими функциями и скребков.

Анизотропия связей в структуре кварца проявляется в анизотропии прочности его индивидов, чем объясняется их более легкое раскалывание в некоторых кристаллографических направлениях. Это направления спайности [Григорьев, 1958; Петрунь, 1962, с. 39; Годовиков, 1983, с. 236], главные из них параллельны граням большого ромбоэдра (крупные треугольные грани, образующие остроконечную головку кристалла на одном или обоих его концах) и граням призмы вдоль длинной оси кристалла. В результате скалывания вдоль этих направлений образуются «своеобразные уплощенные обломки, фигурально выражаясь, “щепки”» [Григорьев, 1958, с. 420]; при многократных тектонических подвижках в занорыше на месте кристаллов образуется своеобразная брекчия таких пло ских кварцевых «щепок», сцементированных материалом заполнения занорыша. Способность кристаллов кварца раскалываться по направлениям спайности неоднократно подтверждена экспериментально; особо следует отметить «хорошую призматическую спайность в виде трещин длиной до 7 см, точно параллельных граням призмы», воспроизведенную Дж. Другманом [Drugman, 1939, p. 259].

У гигантокристаллического жильного кварца и горного хрусталя восточного склона Урала проявляется также отдельность – раскалывание по плоскостям срастания «бразильских двойников»*, которое получило название «разлистования» [Вертушков, 1946б]. Такой разлистованный кварц характерен для месторождений Среднего и Южного Урала [Емлин, Соколов, 1973], а также известен на Алтае, Памире и в Забайкалье [Емлин, Синкевич, Якшин, 1988, с. 125–134]. Образующиеся при этом во множестве пластинчатые сколы, косые по отношению к удлинению кристалла и перпендикулярные к граням ромбоэдра, толщиной от долей миллиметров до нескольких сантиметров, могут служить «природными заготовками» для дальнейшей искусственной обработки, равно как и указывать направления преимущественного раскалывания на кристаллах. Судя по преформам и пластинчатым сколам с памятника Большие Аллаки-2, его насельникам были хорошо известны особенности раскалывания кварца и технология расщепления его разноокра- шенных прозрачных разностей. Об этом красноречиво свидетельствуют находки со следами скалывания параллельно ромбоэдру и призме на кристалле горного хрусталя (см. рис. 6, 1).

Месторождения кварца, в т.ч. горного хрусталя, распространены на восточном склоне Урала почти повсеместно – от Полярного Урала [Буканов, 1974] до Северного Прибалхашья на южном продолжении Восточно-Уральского поднятия [Якшин и др., 1973; Синкевич, Якшин, 1978] – и в связи с возросшим значением кварцевого сырья в современной технике хорошо изучены [Вертушков, 1946а, б; Жильный кварц…, 1969, 1970а, б; Кухарь, 1978; Эшкин, Карякина, Богданова, 1983; Емлин, Синкевич, Якшин, 1988]. Ближайшие к памятнику Большие Аллаки-2 проявления – Кыштымское и Каслинское промышленные месторождения. Все жилы крупно- и гигантокристаллического кварца, хрусталеносные и содержащие прозрачные бесцветные участки, являются наиболее молодыми образованиями, локализованными как в древних метаморфизованных осадочных породах (гнейсо-мигматитовом комплексе, слагающем большую часть Восточно-Уральского поднятия), так и в прорывающих их гранитоидах [Вертушков, Соколов, Якшин, 1970; Мельникова, Мельников, 1978]. Кроме того, галька прозрачного бесцветного кварца известна в самих метаморфических породах, при размыве которых она переотлагалась и попадала в аллювиальные и озерные отложения гораздо более позднего времени. Поэтому для определения источника сырья для найденных на археологических объектах изделий из прозрачного кварца требуется проведение геологической работы на месте, однако при обилии кварцевых проявлений в регионе можно утверждать, что почти всегда источник этот местный, вопрос лишь в большей или меньшей удаленности его от памятника. Археологический объект Большие Аллаки-2 находится на гранитных останцах каменных палаток, рассеченных кварцевыми и пегматитовыми жилами, южный берег озера расположен в пределах выходов кремнистых пород (см. рис. 2), которые стали источником сырья для артефактов.

Обсуждение

Прозрачные разноокрашенные разновидности кварца, как показал В. Ф. Петрунь [1962], использовались на разных территориях и на всех этапах каменного века. На археологических объектах верхнего палеолита Урала изделия из горного хрусталя обычно немногочисленны. Так, в святилище эпохи палеолита в Игна-тиевской пещере среди 1 350 каменных артефактов было лишь 7 изделий из горного хрусталя [Петрин, 1992, с. 134], в качестве исходного материала исполь-

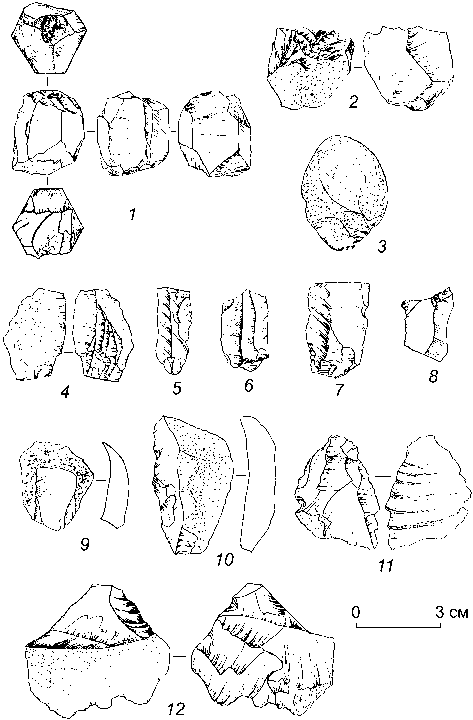

Рис. 7. Артефакты из горного хрусталя и раухтопаза из верхнепалеолитических памятников Урала.

1 – долотовидное (?) орудие; 2 – вторичный скол; 3, 6 – пластины; 4 – нуклеус; 5 – продольно-краевой отщеп; 7–11 – скребки; 12 – угловой резец.

1, 2 – Игнатиевская пещера (по: [Петрин, 1992, рис. 85, 8 ; 87, 5 ]); 3 – стоянка Талицкого (Островская) (по: [Щербакова, 1994, рис. 18, 14 ]); 4 – пещера у Камня Котел (по: [Сериков, 2009, рис. 104, 1 ]); 5–12 – Троицкая-1 (по: [Широков, Косинцев Волков, 1996, рис. 2, 3, 4 ; рис. 3, 1, 3–6, 10 ]).

1–7, 9–12 – горный хрусталь; 8 – раухтопаз.

зовались как кристаллы, так и гальки. В числе находок – долотовидное (?) орудие (рис. 7, 1 ), первичный и вторичный сколы (рис. 7, 2 ), четыре отщепа. Ю.Б. Сериков рассматривает долотовидное (?) изделие как кресальный камень [Культовые памятники…, 2004, с. 229]. В святилище Каповой пещеры (Шульган-Таш) найдена пластинчатая форма из горного хрусталя длиной 35 мм [Ščelinskij, Širokov, 1999, S. 79, Abb. 85].

Несколько предметов из горного хрусталя и раух-топаза обнаружено на стоянке финального палеолита Горная Талица (см.: [Культовые памятники…, 2004, с. 225]), расположенной в нижнем течении р. Чусовой, недалеко от стоянки Талицкого (Островской), и на самой верхнепалеолитической стоянке Талицкого (Островской) [Громов, 1948; Щербакова, 1986, 1994]. По данным О.Н. Бадера*, в коллекции последней, включающей 2 600 находок, 101 артефакт из горного хрусталя, остальные изделия из кремня. В качестве сырья использовался только галечный материал. Среди изделий – скребки, резец, нуклеус, вкладыши,

Радиоуглеродные даты верхнепалеолитических объектов Урала

|

Дата, л.н. |

Индекс лаборатории * |

Образец для датирования |

Археологический объект |

Источник информации |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

41 000 ± 1 800 |

ГИН-8402 |

Кость |

Пещера Смеловская |

Кузьмина, 1997, с. 136 |

|

31 000 ± 1 500 |

ГИН-8401 |

» |

» » |

Там же |

|

25 000 ± 600 |

ГИН-8403 |

» |

» » |

» |

|

15 590 ± 150 |

ЛЕ-2774 |

» |

» » |

Свеженцев, Щербакова, 1997, с. 98 |

|

33 900 ± 420 |

ЛЕ-4201 |

... |

Грот Большой Глухой |

Там же, с. 99 |

|

38 200 ± 900 |

ГИН-8404 |

Кость |

» » » |

Радиоуглеродная хронология палеолита…, 1997, с. 63, № 483 |

|

33 450 ± 420 |

Poz-5076 |

Кость (AMS) |

Заозерье |

Павлов, 2004, с. 7 |

|

33 150 ± 410 |

Poz-5075 |

» » |

» |

Там же |

|

31 000 ± 400 |

ГИН-11499 |

» » |

» |

» |

|

31 000 ± 500 |

ГИН-11498 |

» » |

» |

» |

|

31 000 ± 500 |

ГИН-11500 |

» » |

» |

» |

|

31 000 ± 700 |

ГИН-11501 |

» » |

» |

» |

|

30 700 ± 400 |

Poz-5124 |

» » |

» |

» |

|

30 140 ± 190 |

GrA-22751 |

Древесный уголь (AMS) |

» |

» |

|

29 700 ± 1 250 |

H 1856/1287 |

Древесина Picea sp. |

Горновское местонахождение ** |

Антропоген…, 1965, с. 43 |

|

22 600 ± 125 |

Bash GI-35 |

... |

То же |

Latypova, Yakheemovich, 1993, p. 441 |

|

28 800 ± 125 |

Bash GI-36 |

... |

» |

Ibid. |

|

28 540 ± 300 |

ЛЕ-2766 |

... |

Грот Близнецова |

Свеженцев, Щербакова, 1997, с. 99 |

|

24 760 ± 1 095 |

СОАН-2213 |

Кость |

Большие Аллаки-2 |

Сообщение № 953 лаборатории четвертичной геологии ИГиГ СО АН СССР (копия от 06.04.2010 г.) |

|

22 890 ± 200 |

ЛЕ-2773 |

... |

Грот Столбовой |

Свеженцев, Щербакова, 1997, с. 99 |

|

19 710 ± 205 |

СОАН-4464 |

Кость |

Евалга |

Зольников и др., 2006, табл. 2, № 8 |

|

19 240 ± 265 |

СОАН-2212 |

» |

Грот Безымянный |

Сообщение № 953 лаборатории четвертичной геологии ИГиГ СО АН СССР (копия от 06.04.2010) |

|

18 700 ± 200 |

ГИН-1907 |

» |

Стоянка Талицкого (Островская) |

Щербакова, 1994, с. 10 |

|

18 050 ± 95 |

СОАН-2211 |

» |

Шикаевка-2 |

Сообщение № 953 лаборатории четвертичной геологии ИГиГ СО АН СССР (копия от 06.04.2010) |

|

17 810 ± 320 |

СОАН-4463 |

» |

Рычково |

Зольников и др., 2006, табл. 2, № 5 |

|

16 320 ± 450 |

СОАН-4461 |

» |

Гари |

Там же, табл. 2, № 3 |

|

16 300 ± 300 |

ИЭРЖ-165 |

» |

Троицкая-1 |

Широков, Косинцев, Волков, 1996, с. 16 |

|

16 010 ± 100 |

KN-5023 |

» |

Капова пещера (Шульган-Таш) |

Ščelinskij, Širokov, 1999, s. 73 |

|

15 050 ± 100 |

KN-5022 |

» |

То же |

Ibid. |

|

14 680 ± 150 |

ЛЕ-3443 |

Уголь |

» |

Радиоуглеродная хронология палеолита…, 1997, с. 61, № 457, 458 |

|

13 930 ± 300 |

ГИН-4853 |

» |

» |

Там же |

|

15 981 ± 705 |

ИЭРЖ-50 |

Кость |

Навес Устиново |

Широков, 1989, с. 164 |

|

15 739 ± 590 |

Не указан |

Кости мелких млекопитающих аракаевской фауны |

Пещера Дыроватый Камень (р. Серьга) |

Широков, Улитко, 2007, с. 32 |

Окончание таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

15 870 ± 390 |

ЛЕ-3350 |

Уголь |

Пещера Кульюрт-Тамак |

Нехорошев, 1997, с. 46 |

|

14 920 ± 660 |

ЛЕ-4350 |

» |

» » |

Там же |

|

14 425 ± 65 |

СОАН-2466 |

Кость |

Грот Шайтанский (р. Ив-дель) |

Сообщение № 1821 лаборатории геологии и палеоклиматологии кайнозоя ИГиМ СО РАН (копия от 06.04.2010) |

|

>27 500 |

ИЭРЖ-21 |

» |

Игнатиевская *** пещера (культурный слой) |

Петрин, 1992, с. 163 |

|

14 240 ± 150 |

СОАН-2209 |

Уголь |

То же |

Там же |

|

14 200 ± 660 |

ИЭРЖ-54 |

Кость |

» |

» |

|

14 038 ± 490 |

ИЭМЭЖ-366 |

» |

» |

» |

|

13 500 ± 1 660 |

ИЭРЖ-41 |

» |

» |

» |

|

13 335 ± 192 |

ИЭМЭЖ-365 |

Уголь |

» |

» |

|

10 400 ± 465 |

СОАН-2468 |

» |

» |

» |

|

13 757 ± 250 |

ИЭМЭЖ-1140 |

Кости |

Камень Дыроватый (р. Чу-совая) |

Смирнов, Улитко, 1994, с. 28 |

|

13 615 ± 215 |

СОАН-2467 |

Кость |

Грот Зотинский |

Сообщение № 1821 лаборатории геологии и палеоклиматологии кайнозоя ИГиМ СО РАН (копия от 06.04.2010) |

-

* Индексы лабораторий, проводивших радиоуглеродное датирование:

ГИН – Геологический институт РАН (АН СССР), Москва

ИЭРЖ – Институт экологии растений и животных УрО РАН (АН СССР), Свердловск/Екатеринбург

ИЭМЭЖ – Институт эволюции, морфологии и экологии животных РАН (АН СССР), Москва

ЛЕ – Ленинградское отделение Института археологии АН СССР, Ленинград; Институт истории материальной культуры, РАН (АН СССР)

СОАН – Лаборатория четвертичной геологии Института геологии и геофизики СО АН СССР ; лаборатория геологии и палеоклиматологии кайнозоя Института геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск

Bash GI – Институт геологии Уфимского научного центра РАН (ИГ УНЦ РАН), Уфа

GrA – Гроннинген, Нидерланды

KN – Лаборатория Университета Кёльна, Германия

Poz – Познаньская радиоуглеродная лаборатория, Польша

-

* * В.Л. Яхимович отмечает: «Полученную дату 29 700 ± 1 250 л. до н.э. ни в коем случае нельзя считать определяющей возраст кремневых орудий Горнова и найденной там фауны. Фрагменты пойменных отложений, сохранившие древестные остатки in situ, лежат на размытой поверхности более древних озерных образований. …Кремневые орудия, найденные у Горнова, происходят из одинцовских слоев, т.е. связаны с началом верхней половины рисского яруса…» [Антропоген…, 1965, с. 44].

-

* ** Радиоуглеродные даты, полученные по образцам черных пигментов рисунков на стенах Игнатиевской пещеры, моложе, чем даты, определенные по углю и кости из культурного слоя [Steelman et al., 2000].

пластины и отщепы. По данным Т.И. Щербаковой, на памятнике найдены 94 артефакта из горного хрусталя [1994, с. 25]: 18 сколов систематического расщепления (12 отщепов и 6 пластин), 9 сколов оформления-подправки, 27 обломков и осколков [Там же, табл. 1]. Пластины как целые, так и фрагментированные; длина целой пластины 8,2 см (рис. 7, 3). Ширина пластин колеблется от 9–12 (2 экз.) до 12–22 мм (4 экз.). Об остальных 40 находках в публикации Т.И. Щербаковой сведений нет, говорится лишь, «что для некоторых групп орудий, таких как долотовидные, вкладыши, проколки, “резчики”, характерно использование толь- ко твердых пород: кремня, яшмы, горного хрусталя» [Там же, с. 25]. В пещере «в Камне Котел», расположенной в среднем течении Чусовой, в палеолитическом слое найден однофронтальный одноплощадочный нуклеус высотой 46 мм, изготовленный из гальки горного хрусталя [Сериков, 2009, рис. 104, 1] (рис. 7, 4). На Драчевском палеолитическом местонахождении на берегу Воткинского водохранилища А.Ф. Мельничуком и В.П. Мокрушиным [1987] найдено несколько пластин из горного хрусталя.

В коллекции стоянки Троицкая-1, расположенной на левом берегу р. Уй, [Широков, Косинцев, Вол- ков, 1996], из 188 каменных артефактов 98 из горного хрусталя и 3 из раухтопаза. К изделиям из горного хрусталя и раухтопаза относятся пластина (рис. 7, 6), продольно-краевой отщеп со следами использования (рис. 7, 5), 5 скребков (рис. 7, 7–11), угловой резец (рис. 7, 12), 93 отщепов, обломков и осколков. Сырье – из аллювиальных отложений долины р. Уй. Длина орудий из горного хрусталя и раухтопаза колеблется от 20 до 43 мм [Широков, Косинцев, Волков, 1996, с. 9–11]. Как показал трасологический анализ, орудия использовались для прорезания пазов в кости и дереве, служили ножами для резания мяса и шкур (?), скобелями-резчиками для обработки дерева, скобелями по кости, скребками для обработки шкур.

Таким образом, памятник Большие Аллаки-2 выделяется среди верхнепалеолитических объектов на территории Урала целым комлексом артефактов из горного хрусталя, верхнепалеолитический возраст которого подтверждается 14С-датой (см. таблицу ) и стратиграфическим положением находок.

Характер этого памятника неоднозначен. Объект можно рассматривать как кратковременную охотничью стоянку, что не противоречит представлениям об освоении в эпоху верхнего палеолита территории озерной области восточного склона Урала. В рамках традиционной охотничье-промысловой версии рассматриваются стоянки Талицкого (Островская) [Щербакова, 1986, 1994], Троицкая-1 [Широков, Косинцев, Волков, 1996]. Вместе с тем не исключен культовый характер археологического памятника Большие Алла-ки-2 [Жилина, Петрин, 1989; Петрин, 1992]; основаниями для этого предположения являются специфика сырья и наличие костных остатков животного одного вида. Рассмотрим аргументы в пользу версии об использовании каменных палаток на оз. Большие Алла-ки как культового места в эпоху верхнего палеолита.

Сырье. Проанализируем его в качестве индикатора престижных технологий [Деревянко и др., 2008]. На памятнике Большие Аллаки-2 артефакты комплекса второго культурного горизонта изготовлены из необычного сырья – горного хрусталя и раухтопаза, причем не только из кристаллов, но и из галечного прозрачного кварца. Это свидетельствует о целенаправленном отборе материала. По количеству изделия из него превосходят артефакты, сделанные из обычно использовавшегося в то время кремнистого сырья, характерного для верхнепалеолитических памятников традиционного охотничье-промыслового направления [Мосин, Никольский, 2010].

Остеологический материал. Палеофаунистиче-ские материалы, зафиксированные на охотничье-про-мысловых верхнепалеолитических памятниках Урала, представляют, как правило, несколько видов животных [Волокитин, Широков, 1997; Кузьмина, Саблин, Цыганова, 1999; Петрин, 1992; Широков, Косинцев,

1997; и др.]. Так, в Зотинском гроте, находящемся в 60 км от памятника Большие Аллаки-2, найдены кости пещерного медведя, первобытного бизона, шерстистого носорога, северного оленя, лошади и др. [Петрин, Смирнов, 1977, табл. 1]. Остеологические остатки, обнаруженные на памятнике Большие Аллаки-2, принадлежат только одному виду – лошади. Моновидо-вый характер костных остатков может свидетельствовать о культовой специализации памятника.

Топография памятника. Большие Аллаки-2 находятся у подножия каменных палаток – единственных на значительной территории, недалеко от берега озера, т.е. здесь объединяются два важнейших для древнего мировоззрения объекта – каменное возвышение и источник воды. Мировая практика убедительно свидетельствует о том, что каменные останцы (отдельно стоящие камни, скалы и т.д.) и места, находящиеся близ воды (морей, рек, озер, родников), всегда были привлекательными элементами ландшафта, объектами сакрализации и содержали следы ритуальнообрядовой деятельности [Элиаде, 1994, с. 83; 1999, т. II, c. 6].

Заключение

Можно предположить, что в эпоху верхнего палеолита территория около каменных палаток на юго-восточном берегу оз. Большие Аллаки использовалась не только для охотничье-промысловой стоянки, но и для отправления культовых действий. Это тем более вероятно, что в последующие периоды она совершенно явно сохраняла значение культового места [Чернецов, 1971]. На основании 14С-дат археологический объект Большие Аллаки-2 с комплексом артефактов из горного хрусталя сегодня можно считать самым древним культовым памятником (святилищем) верхнего палеолита Урала. Эксплуатация природных ресурсов, адаптация к ландшафтным условиям сопровождались такими процессами в духовной сфере, как ритуализация специфических элементов рельефа, определенного сырья, которое, как правило, не использовалось в бытовых целях, и промыслового животного. Именно с этим культурным фоном и могут быть связаны ритуальные действия на каменных палатках.

Авторы выражают глубокую благодарность чл.-кор. РАН, проф. Н.Г. Смирнову за палеозоологические определения (Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург), а также канд. геол.-минерал. наук Л.А. Орловой (Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск) за радиоуглеродное датирование.