Верхнепалеозойские флишевые формации севера Урала как индикаторы палеодинамики

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149127869

IDR: 149127869

Текст статьи Верхнепалеозойские флишевые формации севера Урала как индикаторы палеодинамики

He зная флиша, нельзя проводить геотектонический анализ основных структур земной коры

В. Т. Фролов [8]

Флишевая формация как региональный парагенезис отложений гравитационных потоков, в котором ведущую роль играют турбидиты, имеет первостепенное значение, прежде всего для геотектонических реконструкций [8]. Данное генетическое определение флишевой формации в настоящее время принимается большинством исследователей. Эта формация может образоваться в разных частях крупной тектонической структуры и на разных этапах его развития. На севере Урала в позднем палеозое наличие флишевых отложений впервые установил К. Г. Войновский-Кригер. В ранге формаций они рассматривались в работах В. И. Чалышева, В. Н. Пучкова, А. И. Елисеева, В. В. fiдина и др. В последние годы А. И. Елисеев [1] по литолого-тектоническому принципу (на примере палеозойской пассивной континентальной окраины северо-востока Восточно-Европейского континента) выделил семейства формаций для шельфовых и батиальных зон, где семейство флишевых формаций венчает ряд формаций последней. Однако флишевая формация развита также и в ряду шельфовой зоны, где вверх по разрезу и в западном направлении ее сменяет нижнемолассовая формация. Логично было бы выделить также семейство молассовых формаций, которые вместе с флишевыми образуют группу орогенных формаций.

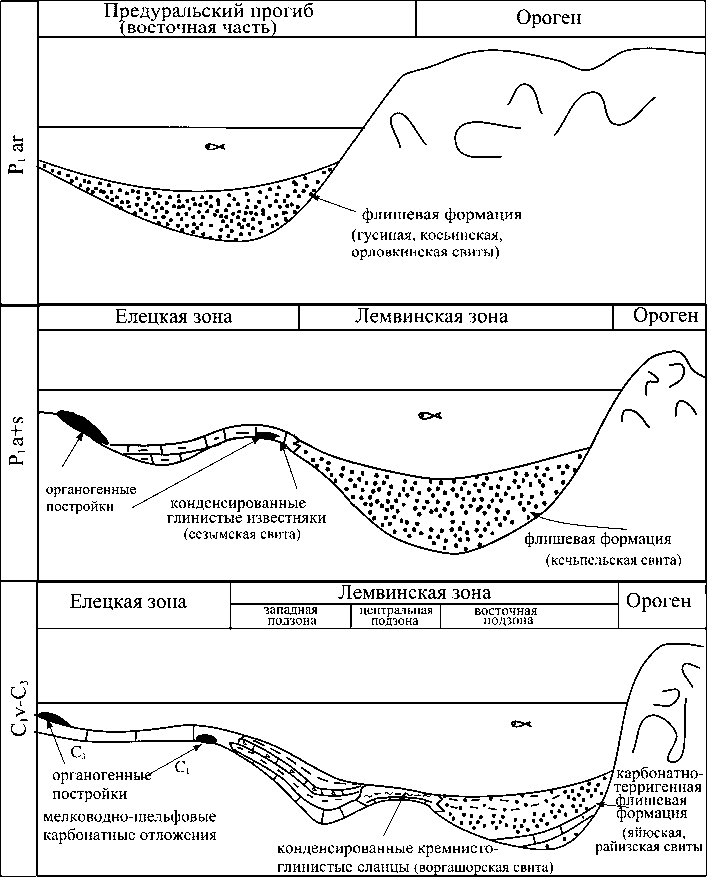

На севере Урала мною выделяются три флишевые формации, отличающиеся составом, строением, возрастом и распространением: карбонатно-терригенная каменноугольная (райизская и яйюская свиты), терригенная ассельско-сакмарская (кечьпельская свита) и терригенная артинская (гусиная, косьин-ская и орловкинская свиты). Первые две завершают батиальный ряд формаций пассивной континентальной окраины на северо-востоке Восточно-Европейского континента (Лемвинской зоны Западно-Уральской мегазоны), последняя перекрывает шельфовый ряд формаций Елецкой зоны Западно-Уральской мегазоны. Формированием флиша прежде всего отмечается начало коллизионного этапа развития Урала. Пространственно-временные взаимоотношения флишевых формаций между собой, с подстилающими и перекрывающими формациями отражают возникновение и заполнение остаточного глубоководного прогиба, время образования Предуральского краевого прогиба, заложившегося на месте мелководного карбонатного шельфа этой окраины.

Парагенез пород флишевых формаций и петрографические составы терригенных пород позволяют реконструировать особенности их образования и породные комплексы, слагающие орогенную область.

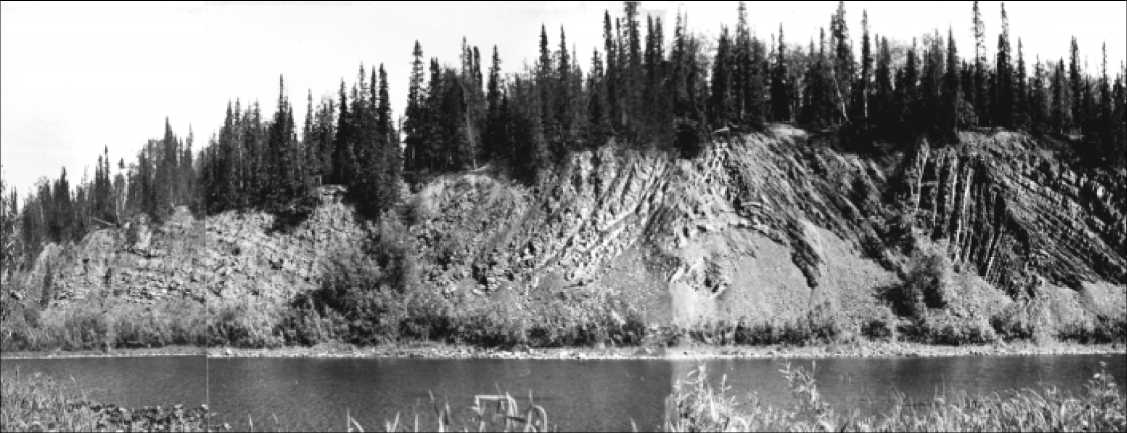

Вещественный состав карбонатнотерригенной каменноугольной формации (мощность 1500 м) сильно изменчив. Среди пород преобладают известковые граувакки, известняки песчанистые и известняки тонко-микрозерни-стые. На основании структурно-текстурных признаков их образование связывается с турбидными потоками и пелагической седиментацией. Отложения райизской свиты слагают нижнюю, самую восточную часть формации. По находкам конодонтов установлен их ранневизейский возраст. Можно уверенно говорить, что коллизия на севере Урала началась в это время [4]. Каменноугольная карбонатно-терригенная формация на западе фациально замещается маломощными (около 70 м) известняками и кремнисто-глинистыми сланцами. Ассельско-сакмарская терригенная формация мощностью 2500 м (рис. 1) сложена граувакковыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Текстурные признаки отложений позво-

Рис. 1. Панорама пород ассельско-сакмарской флишевой формации (Лемвинская зона, р. Лагорта, обн. 201)

Рис. 2. Панорама пород артинской флишевой формации, деформированных в ряд складок (Елецкая зона, р. Лемва, обн.50)

ляют диагностировать их как турбидиты фации русел и межрусловых отложений средней и нижней частей глубоководного конуса выноса. В восточной подзоне Лемвинской зоны они согласно и постепенно перекрывают отложения каменноугольной флишевой формации, а в центральной и западной подзонах залегают на предфлишевых конденсированных кремнисто-глинистых сланцах. В Елецкой зоне этой формации соответствуют конденсированные (мощность 8—20 м) ассельско-сакмар-ские глинистые известняки сезымской свиты, образование которых соответствовало внешней зоне шельфа [7]. В артинское время в Елецкой зоне и в Пре-дуральском краевом прогибе формировалась терригенная флишевая формация мощностью около 2000 м (рис. 2). В ее строении участвуют песчаники, алевролиты, аргиллиты, микститы, конгломераты и пелитоморфные известняки. Их образование связано с турбидными и дебритными потоками, оползнями и фоновой пелагической седиментацией. Ассоциация отложений данных генетических типов соответствует обстановкам верхней и средней частей подводного конуса выноса.

Смещение флишенакопления в западном направлении продолжалось с ранневизейского по артинское время включительно. В пределах Лемвинской зоны миграция проходила с востока на запад в визейско-сакмарское время. В Елецкой зоне и Предуральском краевом прогибе она началась и закончилась в артинское время. На севере Урала переход по латерали и разрезу предфли-шевых и флишевых отложений отвечает правилу Головкинского-Вальтера. Изменчивость возраста и состава пред-флишевых отложений показана на схе- ме (рис. 3). Осадконакопление предфли-шевых отложений происходило, по-ви-димому, на приподнятых участках бассейна (валах). Эти положительные мор-фоструктуры, во-первых, служили барьерами для потоков обломочного материала в западном направлении, во-вторых, обуславливали конденсацию

Рис. 3. Схема миграции позднепалеозойского флишенакопления на севере Урала

разреза. Выделяются два временных уровня резкого смещения этих барьеров: на границе карбона-перми и на границе сакмарского и артинского веков. Вероятно, эти события были обусловлены импульсным характером тектогенеза. Поднятия возникали предположительно в результате коробления дна бассейна при начальном проявлении коллизии. Флишевая формация в Елецкой зоне и в Предуральском прогибе от верховья р. Печоры до верховья р. Усы одновозрастна, поэтому глубоководный прогиб на этой территории закладывался, можно считать, одновременно.

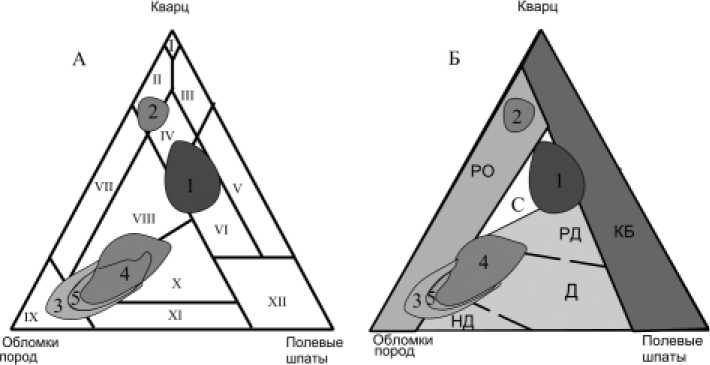

В составе терригенных пород флишевых формаций наблюдается некоторая изменчивость. На северо-востоке Лемвинской зоны в нижневизейской части карбонатно-терригенной формации (в райизской свите) песчаники относятся, по классификации В. Д. Шутова, к граувакковым аркозам. Здесь отмечаются слои псефитов с преобладанием обломков зеленых сланцев, изверженных пород кислого состава, ту-фоаргиллитов, известняков и глинистокремнистых сланцев. Источником сноса обломков метаморфических, изверженных пород служили породные комплексы доуралид [3]. Основная часть формации (яйюская свита) сложена кварц-полевошпатовыми, полевошпат-кварцевыми и кварцевые граувакками. В обломочном материале различаются кремнистые породы, мелководные известняки, эффузивные породы основного, среднего и кислого составов, вулканические стекла основного состава, гранитоиды, микрокварциты. Такой разнородный состав обломочного материала определялся тем, что в области сноса находились породные комплексы вулканической дуги, породы фундамента (доуралиды), внутрибассейновые отложения, в том числе породы мелковод-

Рис. 4. Поля составов песчаников флишевых формаций севера Урала на классификационной диаграмме В. Д. Шутова (А) и диаграмме Р. Дикинсона и др. (Б)

I — песчаники мономиктовые кварцевые, II — кремнекластитокварцевые, III — полевошпат-кварцевые, IV — мезомиктовые кварцевые, V — собственно аркозовые; VI — граувакковые аркозы; VII — граувакки кварцевые, VIII — полевошпат-кварцевые, IX — собственно граувакки; Х — граувакки кварц-полевошпатовые, XI — полевошпатовые; XII — песчаники не терригенного происхождения

КБ — континентальные блоки; РО — рециклированный ороген; Д — островные дуги; РД — расчлененные дуги; НД — нерасчлененные дуги; С — смешанный источник

ного карбонатного шельфа, существовавшего на востоке бассейна вблизи орогена в течение карбона. В песчаниках ассельско-сакмарской терригенной формации широко развиты обломки эффузивов основного, среднего и кислого составов, гранитоидов, силици-тов, глинистых сланцев, серицитолитов, микрокварцитов. В них нет обломков карбонатных пород и органических остатков. По этому признаку и отсутствию пластов кремнистых и карбонатных пород в разрезе их можно четко отличить от нижележащей флишевой формации каменноугольного возраста. Возможными источниками сноса были главным образом вулканическая дуга, в меньшей мере внутрибассейновые отложения и метаморфические породы доуралид. Составы обломков в песчаниках и псефитах артинской флишевой формации и в песчаниках ассельско-сак-марского флиша сходны, но появляются обломки карбонатных пород и фрагменты фауны. Встречаются единичные прослои псефитов, сложенных преимущественно силицитами, а среди микститов отмечаются гальки и валуны органогенных известняков. Возможными источниками сноса были комплексы вулканической дуги [6], однако значительной могла быть роль и силицитов Лемвинской зоны, карбонатных пород Елецкой зоны, а также метаморфических пород доуралид. На диаграмме Р. Дикинсона и др. (рис. 4) показаны возможные источники сноса. Наиболее разнообразные источники сноса суще- ствовали на самой начальной стадии орогенеза, во время формирования каменноугольной карбонатно-терригенной флишевой формации.

В породах флишевых формаций установлены около 25 акцессорных минералов, указывающих на разнообразные комплексы пород области сноса. Важно присутствие среди них хромшпине-лидов (характерных минералов ультра-основных пород), иногда составляющих основную часть тяжелой фракции песчаников. По составу они диагностируются как алюмохромиты и хромпико-титы [2]. Были ли ультраосновные массивы, фиксирующие в современном плане Главный Уральский разлом, источником сноса в позднепалеозойское время, пока не выяснено. Установление связи хромшпинелидов с ними, могло бы способствовать уточнению времени обдукции этих массивов. Не исключаются докембрийские ультрооснов-ные массивы, выявленные в последнее время на Полярном Урале, как источники хромшпинелидов.

Изучение палеотечений во флишевых отложениях дает представление о нахождении источников сноса, определяет направление уклонов дна бассейна и способствует выявлению конфигурации его склонов в плане. Измерения (около 200) ориентированных подошвенных текстур (рис. 5) в песчаниках флишевых формаций указывают на широкий спектр направленности палеотечений (рис. 6) с преобладанием юго-западного (Лемвинская зона, Косью-Роговская впадина) и северо-восточного (Большесы-нинская впадина) [5]. Результаты измерений свидетельствуют также о незначительном влиянии постседиментационных тектонических нарушений на ориентировку текстур. По-видимому, тектонические пластины, чешуи и покровы под направленным стрессом незначительно поворачивались в горизонтальной плоскости. Парадоксальными являются ориентировки в бассейне р. Лем-вы, в районе периклинального замыкания Ляпинского антиклинория. Здесь турбидные потоки в ассельско-артин-ское время были устремлены на восток. Однако верхнепалеозойские типы разрезов, направленность миграции терригенного осадконакопления с востока на запад и состав терригенных пород однозначно свидетельствуют только о восточном источнике сноса.

Крутой изгиб флишевого трога, можно объяснить, вероятно, наличием резкого выступа в конфигурации сочленения

Рис. 5. Слепки следов течения (а) и царапин (б) в подошве артинских песчаников (Предуральский краевой прогиб, р. Кожым, обн. 6а)

Восточно-Европейского и Казахстанского континентов на этом участке. Такая ориентировка, позволяет также предположить, что докембрийские метаморфические и перекрывающие их допермские породы антиклинория были уже приподняты в ассельское время и размывались. По-видимому, именно этот выступ и отразился в очертаниях современного Урала при его возрождении в кайнозое.

Исследования проводились при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ р2004урал_04-5-96019).

Список литературы Верхнепалеозойские флишевые формации севера Урала как индикаторы палеодинамики

- Елисеев А. И. Семейства формаций восточной пассивной окраины Европейского континента в палеозое // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: новые результаты и новые перспективы: Материалы XIII Геологического съезда Республики Коми Т. II. Сыктывкар, 1999. С. 101-102.

- Салдин В. А., Швецова И. В. Акцессорные минералы яйюской и кечьпельской свит Лемвинской зоны // Сыктывкарский минералогический сборник. Сыктывкар, 1996. № 25. С. 62-68. (Тр. Ин-та геологии Коми науч. центра УрО РАН. Вып. 90).

- Салдин В. А. Петрографический состав псефитов райизской свиты (Полярный Урал) // Литогенез и геохимия осадочных формаций Тимано-Уральского региона. Сыктывкар, 1998. № 2. С. 25-34. (Тр. Ин-та геологии Коми науч. центра УрО РАН. Вып. 95).

- Салдин В. А. Стратиграфическое положение райизской свиты на Полярном Урале // Геология европейского севера России. Сыктывкар, 1999. № 3. С. 29-37. (Тр. Ин-та геологии Коми науч. центра УрО РАН. Вып. 100).

- Cалдин В. А. Палеотечения в флишевых бассейнах севера Урала // Терригенные осадочные последовательности Урала и сопредельных территорий: седименто- и литогенез, минерагения: Материалы 5-го Уральского регионального литологического совещания. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2002. С. 191-193.

- Салдин В. А., Швецова И. В. Минерально-петрографический состав артинских песчаников косьинской свиты (Приполярный Урал) //Литогенез и геохимия осадочных формаций Тимано-Уральского региона. Сыктывкар, 2004. № 5. С. 59-79. (Тр. Ин-та геологии Коми науч. центра УрО РАН. Вып. 116).

- Салдин В. А. Органогенная постройка в сезымской свите верхнего палеозоя Полярного Урала // Геология рифов: Материалы Международного совещания. Сыктывкар: Геопринт, 2005. С. 139-142.

- Фролов В. Т. История изучения, строение, происхождение и геологическое значение флиша // Флиш и флишоидные комплексы в различных зонах земной коры (формации и геоминералогия). М.: ГИН РАН, 1994. С. 4-20.