Верхний палеолит Енисея: новые открытия, старые споры

Автор: Васильев С.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена итогам изучения верхнего палеолита Енисея, сопоставлению сложившихся в науке представлений с данными исследований последних десятилетий. В настоящее время активные изыскания в бассейне верхнего и среднего Енисея ведут ряд исследовательских групп. Открыты местонахождения, относящиеся к очень слабо представленному раннему верхнему палеолиту (Ясное I, Афонтова Гора II-склон), но пока материалы недостаточны для определения культурной принадлежности комплексов. Основным памятником этого периода в регионе остается стоянка Малая Сыя, для которой получена серия новых дат в диапазоне 34-29 тыс. л.н. Продолжение выявленных здесь традиций зафиксировано в материалах более поздней стоянки Сабаниха. Средняя пора верхнего палеолита характеризуется преобладанием разнообразных пластинчатых индустрий, не образующих в большинстве случаев группировок типа археологических культур, при наличии архаических индустрий с мустьероидным каменным инвентарем и развитой обработкой кости и бивня (Куртак IV). На позднем отрезке плейстоцена, наряду с афонтовской и кокоревской культурами, существовали пластинчатые индустрии, продолжавшие традиции предшествующего этапа (Голубая I, Малтат, Конжул). Выделен своеобразный верхнепалеолитический комплекс с чертами обеих культур в сочетании с листовидными бифасами (Куйбышево II). Продолжаются дискуссии о влиянии различных факторов на культурную дифференциацию индустрий, в т.ч. на соотношение афонтовской и кокоревской культур.

Енисей, абакан, верхний палеолит, афонтова гора, афонтовская культура, кокоревская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145146769

IDR: 145146769 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.033-041

Текст научной статьи Верхний палеолит Енисея: новые открытия, старые споры

Цель данного краткого обзора – охарактеризовать современное состояние исследований верхнего палеолита Енисея. Открытое в бассейне верхнего и отчасти среднего течения реки сосредоточение четко стратифицированных, зачастую много слойных памятников, по материалам которых получены серии радиоуглеродных дат и данные для реконструкции палеосреды, представляет собой один из главных источников для изучения верхнего палеолита Северной Азии. Памятники бассейна Енисея всегда имели ключевое значение для понимания характера древнекаменного века Сибири, и в их интерпретации последовательно сказывались основные этапы развития науки о палеолите в нашей стране. Пионерные работы И.Т. Савенкова на Афонтовой горе в XIX в. положили начало дискуссиям о датировке и особенностях развития североазиатского палеолита. В дальнейшем комплексы енисейских стоянок служили основой для формирования стадиалистской версии развития сибирского палеолита у Г.П. Сосновского в 1930-х гг. и локально-культурного подхода в трудах З.А. Абрамовой 1960-х гг. Основной массив материалов, полученных в ходе работ крупных новостроеч-ных экспедиций 1960–1980-х гг., опубликован в ряде монографий [Абрамова, 1979а, б; Астахов, 1986; Ва-

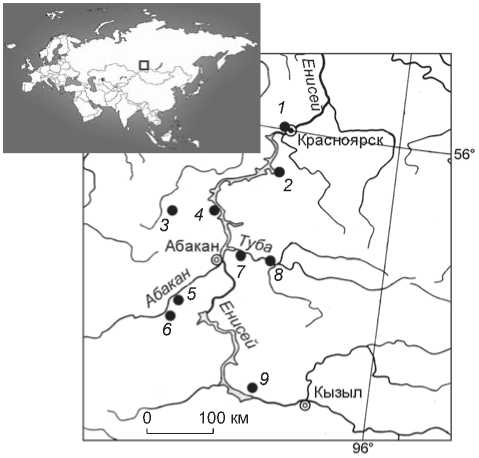

Рис. 1. Расположение основных вновь открытых и исследованных в последнее время памятников верхнего палеолита Енисея.

1 – Афонтова Гора I–V, Крутая, Ясное I и др.; 2 – Дербина IV, V, Покровка I, II, Усть-Малтат I, II, Малтат, Кон-жул и др.; 3 – Малая Сыя; 4 – Сабаниха; 5 – Маткечик I, II, Усть-Сос; 6 – Куйбышево II, Кривой Чистобай I, Можаров Увал I, Большие Арбаты I, Матрос I и др.; 7 – Притубинск I;

8 – Ирба II; 9 – грот Куйлуг-Хем I.

сильев, 1996; Лисицын, 2000] и обобщающем своде [Палеолит Енисея, 1991].

В настоящее время изучение палеолитических памятников в бассейне верхнего и среднего Енисея идет нарастающими темпами (рис. 1). Активно ведутся крупномасштабные спасательные раскопки на территории г. Красноярска, охватывая, помимо стоянок Афонтовой горы, участки местности по обоим берегам Енисея [Позднепалеолитическая стоянка..., 2021; Геология…, 2020]. По сравнению с традиционными представлениями о палеолите Афонтовой горы [Астахов, 1999], изменилась как хронологическая оценка памятников в связи с обнаружением ранних материалов на местонахождениях Афонтова Гора V и II–склон, так и культурная характеристика – наряду с преобладающими здесь комплексами афонтовской культуры впервые обнаружены следы кокоревской культуры, представленной находками со стоянки Крутая.

Группа под руководством Е.В. Акимовой завершила многолетний цикл изучения памятников на берегах Дербинского залива Красноярского водохранилища, выпустив в свет итоговую монографию [Палеолит Дербинского залива, 2018]. Были возобновлены раскопки стоянки Малая Сыя [Лбова и др., 2013]. Ведутся разведки на побережье Красноярского водохранилища, где новому обследованию подверглась стоянка Сабаниха [Харевич и др., 2020а, б].

В результате изысканий на юго-западе Хакасии в долинах рек Абакан, Таштып, Джебаш, Большие и Малые Арбаты были найдены палеолитические местонахождения [Зубков и др., 2019]. На Абакане в районе Усть-Соса – Маткечика велись работы группой российских и китайских археологов во главе с Н.И. Дроздовым [Дроздов Н.И., Макулов, Дроздов Д.Н. и др., 2017; Дроздов, Макулов, Леонтьев и др., 2017]. Центр активности другого коллектива красноярских исследователей переместился в район правобережья верхнего Енисея, где в среднем течении Тубы исследована стоянка Притубинск I [Харевич и др., 2018]. Выше по реке в рамках изысканий по трассе строившейся железной дороги Кызыл – Курагино были проведены раскопки на широкой площади памятника финального палеолита Ирба II [Васильев и др., 2019]. Вл.А. Семенов открыл пещерную палеолитическую стоянку в Туве, где ранее были известны лишь поверхностные местонахождения [Семенов, Васильев, Килуновская, 2006].

Ранняя пора верхнего палеолита

По сравнению с другими регионами Южной Сибири (Алтай, Приангарье, Забайкалье), на Енисее ранняя пора верхнего палеолита практически не изучена.

Между леваллуа-мустье нижних слоев грота Двуглазка с радиоуглеродной датой 44,4 тыс. л.н.* и наиболее ранними верхнепалеолитическими стоянками имеется большой хронологический разрыв.

В последнее время на территории г. Красноярска начато обследование ряда пунктов, где обнаружены неожиданно древние фаунистические о статки и каменные артефакты. К их числу относится стоянка Ясное I, расположенная на большом удалении от реки и приуроченная к отметке 100 м над уровнем р. Енисей. В педоседименте каргинского возраста с датами 33–28 тыс. л.н. встречены костные остатки животных и изделия из камня.

Местонахождение Афонтова Гора II–склон связано со склоновыми отложениями в интервале высот от 25 до 50 м над уровнем реки. Палеофаунисти-ческие остатки (мамонт, кулан, сайга, шерстистый носорог и др.) и изделия из камня обнаружены в пролювиально-делювиальных отложениях, датированных в интервале 40–28 тыс. л.н., хотя есть и более ранние определения. Среди находок представлены галечные орудия и скребла. Имеющиеся данные недо статочны для развернутой характеристики индустрии [Геология…, 2020, с. 58–77; Филатов, Клементьев, 2020].

На протяжении длительного времени основным памятником предположительно раннего этапа развития енисейского палеолита оставалась стоянка Малая Сыя. Она приурочена к склону лога на высоте 32–35 м. Мощный культурный слой связан с переотложенной погребенной почвой, несущей следы крио-турбаций, и перекрыт толщей покровных суглинков. Среди фаунистических остатков преобладали кости северного оленя, барана или козла, бизона. Серия радиоуглеродных определений возраста памятника противоречива (разброс от 17,8 до 34,5 тыс. лет). Сейчас получен ряд АМС-дат в диапазоне 34–29 тыс. л.н. Индустрия Малой Сыи основана на крупных пластинах, из которых изготовлялись скребки, скребла, резцы. Много пластинок с ретушной отделкой краев, в т.ч. своеобразных изделий изогнутых очертаний. Имеются серия беспазовых костяных и роговых наконечников, а также заготовки украшений и подвески из серпентинита с отверстиями [Ларичев, Холюш-кин, 1992; Лбова и др., 2013, 2015].

На стоянке Сабаниха, расположенной на берегу Красноярского водохранилища, культурные остатки залегали выше горизонта бурой супеси (интерпретируемой как ископаемая почва каргинского времени) в отложениях 40-метрового уровня. В составе фаунистических материалов преобладали кости благородного оленя, бизона и аргали. По углям из кострищ получены радиоуглеродные даты в интервале 26,9–

22,9 тыс. л.н. В каменном инвентаре представлены одно- и двухплощадочные крупные ядрища, ретушированные пластины (в т.ч. изделия с вогнутыми рабочими краями, напоминающие ориньякские формы), скребки на пластинах, в т.ч. ретушированных, характерные скребки с острием в основании, бифасиальные скребла, чопперы и др. Имеется серия изделий из кости и рога – тесла, беспазовые наконечники, иглы. Есть также каменные бусины. Как облик каменной индустрии, так и характер украшений аналогичен материалам из Малой Сыи, что, вероятно, свидетельствует о развитии одной культурной традиции [Лисицын, 2000, с. 23–26; Харевич и др., 2020б].

Средняя пора верхнего палеолита

Средняя пора верхнего палеолита Сибири характеризуется разнородностью сосуществовавших вариантов культуры, что дало возможность в свое время употребить выражение «сибирская мозаика» [Vasil’ev, 2000]. Наряду с доминирующими в этот период пластинчатыми индустриями, близкими европейским верхнепалеолитическим, продолжали суще ствовать архаичные, порой мустьероидные по облику индустрии в парадоксальном сочетании с развитой техникой обработки кости и бивня.

Из числа открытий последнего времени отмечу находки из культурного слоя 2 пункта Афонтова Гора V. В отложениях каргинского возраста обнаружены немногочисленные орудия, в основном скребки на пластинах [Геология…, 2020, с. 29–42]. Соотношение новых находок с ранее изученными из слоя 5 этого местонахождения с датой ок. 28 тыс. л.н. [Дроздов, Артемьев, 1997, с. 22–24] остается неясным.

Небольшой пластинчатый комплекс происходит из культурного слоя 4 грота Двуглазка. Для него получена радиоуглеродная дата порядка 26,5 тыс. л.н. В фаунистических материалах преобладали кости горного барана, лошади и кулана, интересно отметить наличие остатков байкальского яка. Коллекция каменных артефактов состоит из одноплощадочного ядрища, пластин с ретушью по краям, скребков на ретушированных пластинах, острия. Найдены также оригинальное костяное орудие типа клина с нарезками и подвеска [Палеолит Енисея, 1991, с. 67–68; Лисицын, 2000, с. 17–18].

Остальные памятники средней поры верхнего палеолита связаны с берегами Красноярского водохранилища. Основной проблемой их изучения является корреляция находок, происходящих из культурного слоя (как правило, немногочисленных), и обильного подъемного материала, однородность которого всегда может быть поставлена под вопрос, а радиоуглеродные даты могут соответствовать не возрасту культур- ного слоя, а времени переотложения остатков по склону [Палеолит Дербинского залива, 2018, с. 15].

На Красноярском водохранилище исследована размытая стоянка Каштанка I [Дроздов и др., 1992], культурные слои которой связаны с криотур-бированными погребенными почвами куртакской серии, перекрытыми мощной толщей делювиальных суглинков сартанского времени. Для культурного слоя 2 получена дата ранее 29 тыс. л.н., а для перекрывающих его отложений и культурного слоя 1 – даты в диапазоне 24–21 тыс. л.н. Каменная индустрия представлена одно- и двухплощадочными крупными ядрищами, серией конусовидных микронуклеусов, скребками на пластинках и отщепах, пластинками с притупленным краем, скреблами, долотовидными орудиями, чопперами. Есть несколько изделий из бивня мамонта и рога северного оленя, в т.ч. острия, иглы, бусины.

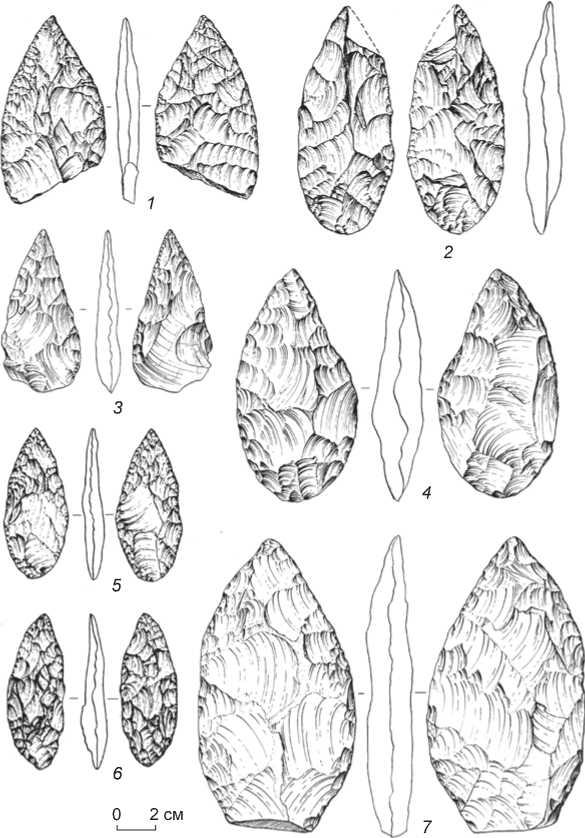

Существенный вклад в изучение средней поры верхнего палеолита внесли результаты исследования памятников дербинской группы [Палеолит Дербин-ского залива, 2018]. Основной культурный слой стоянки Дербина V датирован 21–20 тыс. л.н. Среди находок, преимущественно происходящих из сборов, выразительная серия листовидных бифасов (рис. 2). Индустрия носит пластинчатый характер. Встречены одно- и двухплощадочные ядрища, торцовые микронуклеусы, скребки, ретушированные пластины, скребла, долотовидные орудия, о строконечники. Другие памятники района – Усть-Малтат I и II, Дербина IV, Покровка I и II. Рядом с последним пунктом на отмели был найден фрагмент черепа человека, датированный временем ок. 27 тыс. л.н.

К более позднему периоду отнесена стоянка Шленка [Лисицын, 2000, с. 37–38], культурный слой которой был связан с отложениями 70–80-метрового террасовидного уступа. В составе многочисленных фаунистических остатков преобладают кости северного оленя, мамонта и лошади. Получена серия радиоуглеродных дат в интервале 20–18 тыс. л.н. Эти

данные хорошо согласуются с представлением о раннесартанском возрасте комплекса. В коллекции имеются ретушированные пластинки, скребки, отщепы с ретушью, единичные проколки, резцы, скребла, галечные изделия. В целом комплекс демонстрирует развитую пластинчатую технологию. Здесь же найден костяной стерженек.

Примерно в тот же хронологический диапазон попадает стоянка Тарачиха (пункт 1) [Там же, с. 33–34]. Артефакты здесь были связаны с делювиальными супесями, вскрытыми на склоне лога. Они сопровождались фаунистическими о статками с преобладанием ко стей мамонта и северного оленя. Радиоуглеродные даты определяют возраст памятника в 18–19 тыс. лет. Выразительная пластинчатая индустрия основана на плоских одно- и двухплощадочных ядрищах, близких по форме к призматическим; есть также атипичные клиновидные изделия. Орудия – скребки на пластинках, в т.ч. ретушированных, и отщепах, пластинки ретушированные и с притупленным краем, своеобразные микроострия с отретушированным основанием и продольным краем, резцы, отщепы с ретушью, скребла, листовидные бифасиальные наконечники. Найдена подвеска из клыка.

Рис. 2. Бифасы со стоянки Дербина V (по: [Палеолит Дербинского залива, 2018, рис. 12]).

Культурный слой стоянки Афанасьева Гора был приурочен к покровным глинам на склоне 40-метровой террасовидной площадки. На размывах вблизи памятника собраны кости мамонта, северного оленя, лошади, аргали; фаунистические остатки из небольших по площади раскопов неопределимы. Инвентарь (характерные типы ретушированных пластинок, острия, скребки, резцы и др.) близок по облику материалам стоянки Тарачиха и может быть объединен с ней в рамках единой культурной традиции средней поры верхнего палеолита [Там же, с. 31–33].

Наиболее поздний комплекс рассматриваемого периода происходит из культурного слоя 19 стоянки Ли-ственка, датированного 17–16 тыс. л.н. Пластинчатая индустрия, основанная на использовании призматических нуклеусов, включает ретушированные пластины, острия, резцы, скребки, пластинки с притупленным краем. Имеется серия изделий из бивня мамонта [Палеолит Енисея…, 2005, с. 118–133].

Е.В. Акимова объединяет все «мелкопластинчатые» индустрии средней и поздней поры верхнего палеолита на Енисее (в диапазоне 22–11 тыс. л.н.) в рамках «тарачихской культуры» [Палеолит Дер-бинского залива, 2018, с. 166]. При этом она отмечает значительную вариабельность каменных индустрий. В качестве локальной группировки можно рассмотреть несомненное единство инвентаря двух стоянок – Тарачихи и Афанасьевой Горы. О возможном влиянии мальтинской культуры говорит подвеска с типичным мальтинским орнаментом, которая была найдена в культурном слое 5 грота Куйлуг-Хем I в Туве, датированном 26,1–20,3 тыс. л.н. [Семенов, 2021].

Наряду с пластинчатыми индустриями продолжали существовать архаические отщеповые, такие как комплекс со стоянки Куртак IV [Лисицын, 2000, с. 18– 22]. Памятник связан с толщей переслаивающихся делювиальных и делювиально-пролювиальных супесей, которые залегают непосредственно над погребенной почвой каргинского времени, слагающей 60–80-метровый уровень. Фаунистические материалы включают остатки мамонта (преобладающий вид), медведя, бизона, благородного оленя и др. Для палеопочвы по древесному углю получена дата ок. 27,5 тыс. л.н., а для культурного слоя – серия дат в интервале 24– 23 тыс. л.н. Представлена очень архаическая по облику индустрия с простыми формами галечных ядрищ, обилием скребков, ретушированных отщепов, скребел, проколок, клювовидных, выемчатых и галечных орудий. Имеются изделия из бивня и кости, а также украшения.

Среди комплексов с использованием как отщепов, так и пластин отмечу индустрию нижнего культурного слоя стоянки Уй I. Для слоя получены серия дат по кости в интервале 17–16 тыс. л.н. и одна по древес- ному углю – ранее 22 тыс. л.н. Вероятен раннесартан-ский возраст памятника. Коллекция включает конусовидные, призматические и клиновидные нуклеусы, скребки на пластинах и отщепах, ретушированные пластинки и отщепы, а также роговой наконечник, костяные острия, оригинальное орудие из обломка трубчатой кости и клык-подвеску [Васильев, 1996, с. 145–170].

Поздняя пора верхнего палеолита

В позднесартанское время, начиная с 17–16 тыс. л.н., во всех районах сосредоточения палеолитических местонахождений на Енисее доминируют памятники афонтовской культуры. Это архаичные по облику индустрии с преобладанием изделий из отщепов, галечными одно- и двухплощадочными ядрищами, ведущей ролью в инвентаре скребел, скребков и долотовидных орудий. Открытия последних лет существенно пополнили данные по афонтовской культуре, прежде всего благодаря широкомасштабным раскопкам на Афонтовой горе. Расширился ареал памятников этой культуры. Они открыты на крайнем юго-востоке Минусинской котловины, в районе пос. Курагино (Ирба II), а также на верхнем Абакане (Матрос I, Большие Арбаты I, Можаров Увал I и др. [Зубков и др., 2019]).

Иной вариант позднепалеолитической культуры характеризуется большим удельным весом пластинчатой техники, хотя речь идет о системе снятий, скорее напоминающей среднепалеолитические образцы, а не технологию европейского верхнего палеолита. В комплексах этого варианта представлены орудия, требующие удлиненных заготовок, – остроконечники и ретушированные пластины. Однако основной набор изделий сходен с комплексом афонтовской культуры; различия сводятся главным образом к количественному соотношению типологических групп. Такие памятники, распространенные по долине Енисея от района севернее Красноярска (Дружиниха) до Средне-Минусинской котловины, были отнесены З.А. Абрамовой к кокоревской культуре [1979б, с. 175–194]. Новые открытия расширяют ареал этой культуры в юго-восточном направлении, что демонстрирует стоянка Притубинск I, обнаруженная в среднем течении р. Туба. Два культурных слоя памятника отнесены ко времени 15–12 тыс. л.н. Из примечательных находок можно отметить клад каменных орудий [Харевич и др., 2018].

В юго-западном направлении крайней точкой распространения кокоревской культуры до недавнего времени была стоянка Улугбиль в долине Абакана [Лисицын, Худяков, 1997, с. 14–16]. На верхнем Абакане, в долине ручья Кривой Чистобай, на 35–40-метровой террасе обнаружена стоянка Кривой Чистобай I. Здесь выявлен палеолитический культурный слой, связанный с перекрывающими кору выветривания крио-турбированными суглинками. Каменная индустрия включает одно- и двухплощадочные ядрища, клиновидные микронуклеусы, скребла, скребки, резцы и др. По ряду признаков (пластинчатая техника, наличие серии ретушированных пластин, скребков и резцов на пластинах, удлиненный листовидный остроконечник) она близка комплексам кокоревской культуры [Зубков и др., 2019].

Продолжается дискуссия о значимо сти деления массива позднепалеолитических индустрий Енисея на афонтовскую и кокоревскую культуры. В.С. Зубков предложил взглянуть на проблему с точки зрения структурного подхода к анализу каменного инвентаря, подчеркнув вариативность форм орудий и нукле-видных изделий и колебания технико-типологических параметров при развитии индустрии [2016]. Давно известны памятники, сочетающие черты афонтов-ской и кокоревской культур. На стоянке Березовый Ручей I, расположенной в долине р. Береш в Наза-ровской котловине, в культурном слое, который залегал в покровных суглинках террасового уровня, соответствовавшего III террасе Чулыма, вместе с костями бизона, северного оленя и лошади была обнаружена индустрия с торцовыми и клиновидными микронуклеусами, скреблами на отщепах и пластинах, скребками на ретушированных пластинах, атипичными остроконечниками, чопперами и лимасами.

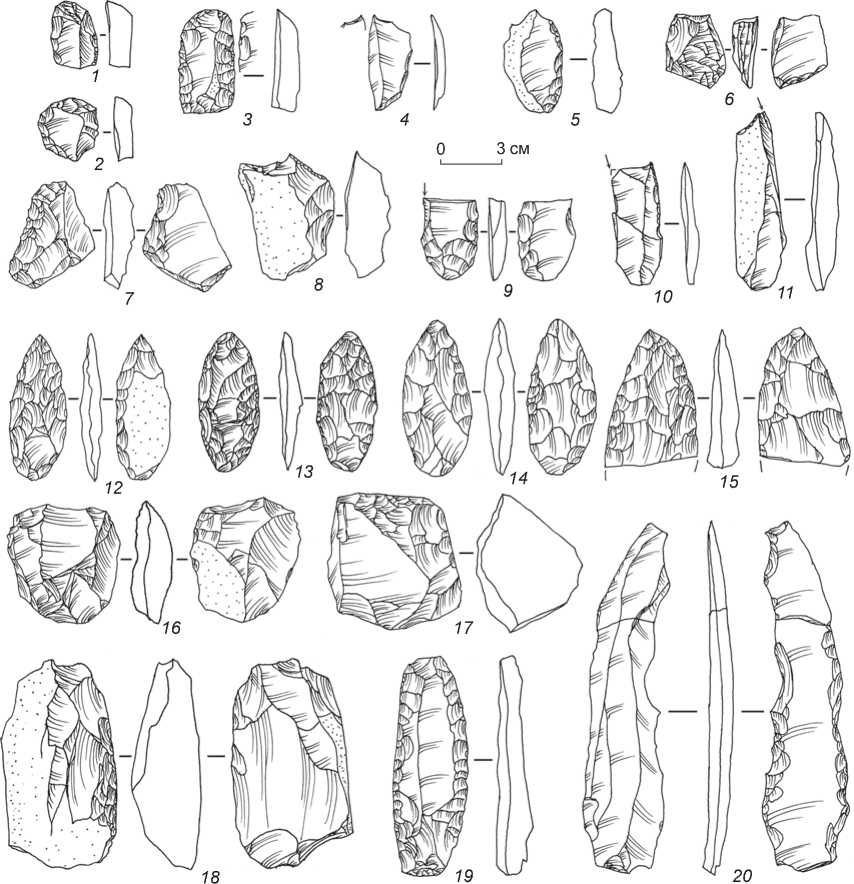

Рис. 3. Каменный инвентарь стоянки Куйбышево II (по: [Зубков и др., 2019, рис. 4]).

1-3 - скребки; 4 - проколка; 5 , 18 - скребла; 6 , 16 , 17 - нуклеусы; 7 , 10 - комбинированные орудия; 8 - острие; 9 , 11 - резцы;

12-15 - листовидные бифасы; 19 , 20 - пластины с ретушью.

Здесь же встречены уплощенные роговые и костяные наконечники с пазами. По мнению исследователей [Вишняцкий и др., 1986], индустрия характеризуется сочетанием «афонтовских» и «кокоревских» черт. При преобладании изделий из отщепов и атипичности резцов и остроконечников коллекция включает выразительную серию скребков на пластинах и ретушированные пластины.

Другим примером сочетания черт двух культур является стоянка Кокорево IVБ. Оба культурных слоя памятника связаны с покровными супесями и песками повышенной части II террасы. Фауна представлена остатками северного оленя. Нижний слой датирован радиоуглеродным методом 15,5 тыс. л.н. Каменная индустрия с преобладанием изделий из от-щепов и обилием скребел сходна с комплексами афон-товской культуры (особенно с Кокорево II). Обращает на себя внимание расчищенный в культурном слое 2 очаг из наклонно поставленных каменных плит, аналогичный изученным на стоянке Кокорево I и считающийся одним из характерных показателей кокорев-ской культуры [Астахов, 1966, 2014].

На фоне перечисленных выше вариантов позднего палеолита выделяются индустрии, вероятно генетически связанные с комплексами предшествующей, средней поры верхнего палеолита и демонстрирующие высокоразвитую призматическую технику. К этой группе до последнего времени можно было отнести только индустрию нижнего культурного слоя стоянки Голубая I, датированную 13–12 тыс. л.н. [Астахов, 1986, с. 99–109]. В результате работ в Дербинском археологическом районе обнаружены памятники финала палеолита с мелкопластинчатой индустрией, типологически отличной от комплекса Голубой I. Центральное место среди поздних стоянок дербинской группы занимает Малтат. Полученные радиоуглеродные даты в интервале 10,5–9,5 тыс. л.н. считаются омоложенными. На дербинских памятниках представлена пластинчатая индустрия с одно- и двухплощадочными нуклеусами, ретушированными пластинами, резцами, скребками, долотовидными изделиями. Встречены бусины из мягкого камня. Сходный комплекс обнаружен на местонахождении Конжул, где нижний культурный слой с остатками очага отнесен ко времени ок. 12 тыс. л.н. [Палеолит Дербинского залива, 2018, с. 146–151].

Число вариантов позднего палеолита увеличивается, свидетельством чему являются материалы огромной по площади стоянки-мастерской Куйбышево II, расположенной в долине р. Джебаш, притока Абакана. Культурные остатки связаны с маломощными покровными суглинками, перекрывающими кору выветривания на 70–75-метровом уровне (есть находки, залегавшие на уровнях 60–65 и 90 м). Стоянка приурочена к выходам жильного кварцита, встре- ченным менее чем в 1 км к западу от нее. Основная часть индустрии близка комплексам афонтовской культуры с преимущественным использованием от-щепов в качестве заготовок, с крупными одноплощадочными ядрищами, клиновидными микронуклеусами, скреблами, скребками и долотовидными орудиями. В то же время имеются хорошо выраженные резцы, в т.ч. удлиненные, на ретушированных пластинах, аналогичные встреченным в комплексах кокоревской культуры. Интересна серия тонких листовидных бифасов, впервые отмеченных на памятниках поздней поры верхнего палеолита (рис. 3) [Зубков и др., 2019].

Заключение

Серия открытий последнего времени наглядно продемонстрировала гораздо большее, по сравнению с традиционными оценками, разнообразие диспозиции верхнепалеолитических стоянок на местности. С одной стороны, обнаружены местонахождения, приуроченные к высоким уровням, вплоть до отметок, близких к водоразделам, причем расположенные вдали от современной речной системы (Ясное I). С другой стороны, открыты памятники, связанные с необычно низкими уровнями, практически залегающие на отметках современных высоких пойм (Ирба II). Становится очевидной необходимость пересмотра поисковых критериев, ранее ориентированных на проведение разведок на низких террасовых уровнях вдоль речных долин.

Другим важным следствием явилось понимание более сложной, чем предполагалось ранее, структуры енисейского верхнего палеолита на среднем и позднем этапах его развития. Число вариантов культуры множится, и становится ясной необходимость учета ряда факторов дифференциации памятников. Е.В. Акимова указывает такие, как сезонность обитания, расположение в речных долинах и доступность тех или иных видов сырья [Палеолит Дербинского залива, 2018, c. 166]. Всесторонний анализ имеющихся комплексов с учетом этих факторов – дело будущего.

Остается немало иных проблем. Прежде всего речь идет о крайне неравномерной изученности огромной территории. По-прежнему практически неизвестен палеолит енисейской долины ниже Красноярска, где стоянка Дружиниха остается, по сути, единственным памятником древнекаменного века. На левобережье Енисея не обследованы предгорные районы Кузнецкого Алатау, примыкающие к месту расположения стоянки Малая Сыя, и полоса северных предгорий Западного Саяна, протянувшаяся от Саяногорска до Бондарево. На правобережье не изучены основная часть долины Тубы, бассейн р. Казыр и ее притока Ки- зир. «Палеолитический потенциал» перечисленных районов может быть очень велик.

Наконец, необходим целенаправленный поиск стратифицированных памятников в Туве. Собранные здесь коллекции подъемного материала позволили в свое время С.Н. Астахову наметить общие этапы верхнего палеолита региона и показать его неоднородность [1986]. Неясно, можно ли интерпретировать данное явление как отражение временной или культурной вариации при отсутствии стратифицированных и датированных комплексов.

Исследование проведено в рамках программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук по теме «Древнейшие обитатели Севера Евразии: расселение человека в каменном веке, технологии производства» (FMZF-2022-0012). Выражаю благодарно сть З.А. Абрамовой, Е.В. Акимовой, С.Н. Астахову, А.С. Вдовину, Н.И. Дроздову, В.С. Зубкову, Л.В. Лбо-вой, Н.Ф. Лисицыну, Н.П. Макарову, М.Н. Мещерину, И.В. Стасюку, Е.А. Томиловой, В.М. Харевичу за любезно предоставленный доступ к частично не опубликованным материалам.

Список литературы Верхний палеолит Енисея: новые открытия, старые споры

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея: Афонтовская культура. – Новосибирск: Наука, 1979а. – 179 с.

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея: Кокоревская культура. – Новосибирск: Наука, 1979б. – 200 с.

- Астахов С.Н. Позднепалеолитическая стоянка Кокорево IV // СА. – 1966. – № 2. – С. 288–294.

- Астахов С.Н. Палеолит Тувы. – Новосибирск: Наука, 1986. – 174 с.

- Астахов С.Н. Палеолит Енисея: Палеолитические стоянки на Афонтовой горе в г. Красноярске. – СПб.: Европейский дом, 1999. – 207 с.

- Астахов С.Н. Площадки обитания в культурных слоях некоторых памятников позднего палеолита Енисея // Каменный век: от Атлантики до Пацифики / отв. ред. Г.А. Хлопачев, С.А. Васильев. – СПб.: МАЭ РАН, 2014. – С. 402–407.

- Васильев С.А. Поздний палеолит верхнего Енисея: По материалам многослойных стоянок района Майны. – СПб.: Петербург. востоковедение, 1996. – 223, [2] с. – (Archaeologica petropolitana; № 1).

- Васильев С.А., Поляков А.В., Амзараков П.Б., Рыжов Ю.В., Корнева Т.В., Сапелко Т.В., Барышников Г.Ф., Бурова Н.Д., Гиря Е.Ю., Ямских Г.Ю. Палеолитический человек в предгорьях Саян: стоянка Ирба 2 близ Курагино (Красноярский край) // Прошлое человечества в трудах петербургских археологов на рубеже тысячелетий: К 100-летию создания российской академической археологии / отв. ред. Ю.А. Виноградов, С.А. Васильев, К.Н. Степанова. – СПб.: Петербург. востоковедение, 2019. – С. 83–102.

- Вишняцкий Л.Б., Курочкин Г.Н., Мелентьев А.Н., Лисицын Н.Ф. Палеолитическая стоянка в Красноярском крае // КСИА. – 1986. – № 188. – С. 100–105.

- Геология палеолита Северной Азии: К столетию со дня рождения С.М. Цейтлина: путеводитель полевой экскурсии / отв. ред. М.Н. Мещерин. – Красноярск: Ситалл, 2020. – 108 с.

- Дроздов Н.И., Артемьев Е.В. Новые страницы в изучении палеолита Афонтовой горы. – М.: INQUA, 1997. – 56 с.

- Дроздов Н.И., Макулов В.И., Дроздов Д.Н., Сюй Цзинь, Цюань Цянькунь. Археологические исследования на юге Республики Хакасия // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 111–113.

- Дроздов Н.И., Макулов В.И., Леонтьев В.П., Дроздов Д.Н., Цюань Цянькунь, Цоу Хоуен, Ван Вэй, Дай Юйбяо, Гао Лэй, Сюй Цзинь, Чжан Чжэньшань. Исследование палеолитических местонахождений Маткечик на юге Хакасии // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 114–116.

- Дроздов Н.И., Чеха В.П., Девис Р., Кольцова В.Г., Мартынович Н.В., Бокарев А.А., Артемьев Е.В., Демиденко Г.А., Орлова Л.А., Сулержицкий Л.Д. Позднепалеолитическая стоянка Каштанка // Археология, геология и палеогеография палеолитических памятников юга Средней Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау и Восточный Саян) / отв. ред. А.П. Деревянко, Н.И. Дроздов, В.П. Чеха. – Красноярск: Зодиак, 1992. – С. 94–108.

- Зубков В.С. Вариабельность каменных индустрий в позднем палеолите Приенисейского края: опыт историографического анализа // Esse quam videri: К 80-летию со дня рождения Германа Ивановича Медведева / отв. ред. И.М. Бердников, Е.А. Липнина. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2016. – С. 241–247.

- Зубков В.С., Васильев С.А., Бурова Н.Д., Махлаев М.Л., Ямских Г.Ю. Поздний палеолит Верхнего Абакана (Хакасия) // Stratum Plus. – 2019. – № 1. – С. 279–294.

- Ларичев В.Е., Холюшкин Ю.П. Археология верхнепалеолитического поселения Малая Сыя // Археология, геология и палеогеография палеолитических памятников юга Средней Сибири (Северо-Минусинская впадина, Кузнецкий Алатау и Восточный Саян) / отв. ред. А.П. Деревянко, Н.И. Дроздов, В.П. Чеха. – Красноярск: Зодиак, 1992. – С. 119–122.

- Лбова Л.В., Барков А.В., Харевич В.М., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Кукса Е.Н. Палеолитическое местонахождение Малая Сыя: итоги полевых исследований в 2013 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. – Т. XIX. – С. 104–108.

- Лбова Л.В., Панов В.С., Зенин В.Н., Барков А.В. Новые данные о радиоуглеродном возрасте местонахождения Малая Сыя // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 103–106.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. – СПб.: Петербург. востоковедение, 2000. – 232 с.

- Лисицын Н.Ф., Худяков Ю.С. Дюнные стоянки Хакасии (Койбальская степь). – СПб.: ИИМК РАН, 1997. – 76 с.

- Палеолит Дербинского залива / Е.В. Акимова, И.В. Стасюк, В.М. Харевич, С.А. Лаухин, А.Н. Мотузко, А.Ф. Санько. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 180 с.

- Палеолит Енисея / З.А. Абрамова, С.Н. Астахов, С.А. Васильев, Н.М. Ермолова, Н.Ф. Лисицын. – Л.: Наука, 1991. – 158 с.

- Палеолит Енисея: Лиственка / Е.В. Акимова, Н.И. Дроздов, С.А. Лаухин, В.П. Чеха, Л.А. Орлова, В.Г. Кольцова, А.Ф. Санько, Е.Г. Шпакова. – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. пед. ун-та, 2005. – 182 с.

- Позднепалеолитическая стоянка Афонтова Гора II: итоги мультидисциплинарных исследований 2014 года / Е.В. Акимова, А.А. Анойкин, С.К. Васильев, Л.Л. Галухин, Н.И. Дроздов, А.А. Дудько, И.Д. Зольников, А.М. Клементьев, Д.Н. Лысенко, И.И. Разгильдеева, В.С. Славинский, И.В. Стасюк, Е.А. Томилова, В.М. Харевич, А.А. Цыбанков. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – 260 с.

- Семенов Вл.А. Стоянки каменного века в Центральной Туве // Древние культуры Монголии, Южной Сибири и Северного Китая: мат-лы XI Междунар. науч. конф. 8–11 сент. 2021 г., Абакан / отв. ред. А.В. Поляков, М.Т. Кашуба, А.Д. Цыбиктаров, В.М. Лурье. – Абакан: ИИМК РАН, 2021. – С. 33–36.

- Семенов Вл.А., Васильев С.А., Килуновская М.Е. Куйлуг-Хемский I грот – новый многослойный памятник каменного века в Туве // Зап. ИИМК РАН. – 2006. – № 1. – С. 31–41.

- Филатов Е.А., Клементьев А.М. Отложения палеопочв каргинского термохрона левобережья р. Енисей в г. Красноярске в контексте палеолитических индустрий // Геология палеолита Северной Азии: К столетию со дня рождения С.М. Цейтлина: мат-лы докл. Междунар. геол.-археол. конф. (симп.) / отв. ред. С.А. Васильев, А.В. Панин, Я.В. Кузьмин, Е.И. Куренкова, М.Н. Мещерин, Е.С. Рейс, А.А. Богомазова. – Красноярск: Ситалл, 2020. – С. 108–112.

- Харевич В.М., Стасюк И.В., Акимова Е.В., Кукса Е.Н., Горельченкова О.А. Археологические исследования в долине реки Тубы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 165–168.

- Харевич В.М., Харевич А.В., Анойкин А.А., Акимова Е.В. Возобновление археологических работ на верхнепалеолитической стоянке Сабаниха (средний Енисей) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020а. – Т. XXVI. – С. 271–278.

- Харевич В.М., Харевич А.В., Анойкин А.А., Акимова Е.В. Разведочные работы на побережье Красноярского водохранилища в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН. – 2020б. – Т. XXVI. – С. 279–286.

- Vasil’ev S.A. The Siberian mosaic: Upper Palaeolithic adaptations and change before the last glacial maximum // Hunters of the golden age. The mid Upper Palaeolithic in Eurasia, 30,000–20,000 BP / eds. W. Roebroeks, M. Mussi, J. Svoboda, K. Fennema. – Leiden: Leiden University, 2000. – P. 173–195.