Вероятностно-детерминированные гравитационные модели структур центрального типа в земной коре и верхней мантии

Автор: Петрищевский А.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология, геодинамика и минеральные ресурсы

Статья в выпуске: 2-3 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Показаны возможности диагностики и пространственной параметризации структур центрального типа (СЦТ) по распределениям сингулярных точек и плотностной контрастности, моделируемых без априорной геолого-геофизической информации. Охарактеризованы интрузивно-купольные структуры в земной коре, образующиеся при внедрении интрузивных тел, и мантийные СЦТ плюмовой природы, образующиеся при выдавливании астеносферы под подошву литосферы в зонах субдукции литосферных плит и региональных зонах растяжения.

Гравитационные модели, реология, структуры центрального типа, плюмы

Короткий адрес: https://sciup.org/143176864

IDR: 143176864 | УДК: 551.24(571.6) | DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-2-3-68-72

Текст научной статьи Вероятностно-детерминированные гравитационные модели структур центрального типа в земной коре и верхней мантии

Структуры центрального типа (СЦТ) чрезвычайно широко распространены в тектоносфере Земли, однако, по причине сложного строения и неоднородности физических свойств магматических пород разного вещественного состава (гранитоиды, диориты, андезиты, базальты, риолиты) в совмещенном пространстве, геофизическое моделирование этих структур связано со значительными трудностями, препятствующими применению обычных методов.

В докладе излагаются результаты исследования реологических и геометрических параметров типичных СЦТ, конструируемых с помощью внутренне однозначных вероятностно-детерминированных гравитационных моделей, не связанных с внешней (по отношению к гравиметрической) геолого-геофизической информацией [1, 2]. Носителем информации о реологии и строении земной коры и верхней мантии является плотностная контрастность среды (μz-параметр) между центрами плотностных неоднородностей (Z0) и поверхностями (Нс), на которые выметаются, по Пуанкаре, источники гравитационных аномалий, заключенные в нижележащем слое [1].

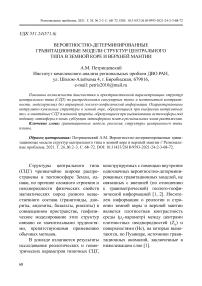

Рис. 1. Интрузивно-купольная структура в Центральном Сихотэ-Алине

Fig. 1. Intrusive dome structure in Central Sikhote-Alin

1 – изолинии плотностной контрастности (10-2 кг / м 2 / км); 2–4 – особые точки по методу Трошкова-Грозновой [2]: центры масс (2), вершины многоугольников (3), боковые грани горизонтальных пластин (4); 5 – линии корреляции особых точек; 6 – контур интрузивно-купольной структуры. N – число гармоник, Н – высоты пересчета поля вверх

В качестве примеров коровых СЦТ рассмотрены Белогорская, Сихотэ-Алинская (рис. 1) и Синегорская в Сихотэ-Алине. Модели мантийных СЦТ рассмотрены на примерах Мая-Селемд-жинского, Амуро-Зейского, Охотского,

Япономорского, Колымо-Индигирско- го, Катазиатского, Эмейшаньского и

Йеллоустонского плюмов. Характер- ной особенностью СЦТ является кон- центрическая зональность аномалий плотностной контрастности: в центрах структур наблюдаются минимумы, а на флангах – максимумы. ИКС проявлены также в распределениях особых точек плотностных неоднородностей, лока- лизуемых без априорной информации методом Трошкова-Грозновой (рис. 1).

В Южном Сихотэ-Алине (рис. 1) под давлением нижнекорового диапира (µz > 35 ед.) гранитно-метаморфический слой (µz = 15–25 ед.) выгнулся к поверхности, а подстилающий его слой представляет собой вязкую среду (µz < 15 ед.) – вероятный позднемезозойский магматический очаг. Структура проявлена в распределениях трех классов возмущающих источников. К максимумам плотностной контрастности на флангах структуры приурочены Дальнегорский (Д), Верхне-Уссурский (ВУ), Кавалеровский (К), Соболиный (Сб),

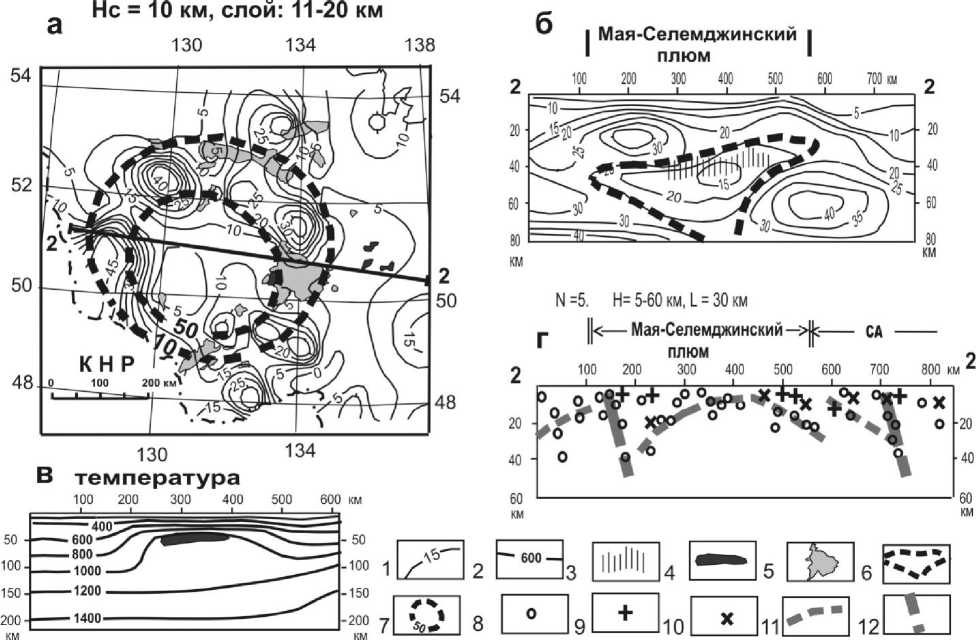

Рис. 2 . Плотностная контрастность (а‒б), температура (в) и распределение особых точек по Трошкову-Грозновой (г) в голове Мая-Селемджинского плюма

Fig. 2. Density contrast (a-b), temperature (c), and distribution of singular points along the Troshkov-Groznova (d) line in the head of the May-Selemdzhinsky plume

1–2 – изолинии плотностной контрастности (1 ед. = 10-2 кг / м 2 / км) (1) и температуры о С (2); 3 – зона частичного плавления; 4 – зона пониженных скоростей сейсмических волн; 5 – мел-палеогеновые-четвертичные вулканиты; 6–7 – контуры плюма в вертикальном (6) и горизонтальном (7) сечениях (цифры показывают глубину среза), км; 8–10 – центры масс (8), вершины многоугольников (9) и боковые грани горизонтальных пластин (10) в модели Трошкова-Грозновой;

11 – линии пространственной корреляции особых точек; 12 – разломы. Нс – глубина среза µz –модели. В модели Трошкова-Грозновой: N – число гармоник, Н – высоты пересчета вверх, L – размер скользящего окна

Восточный (В), Кокшаровский (Ко) и Верхне-Хорский (ВХ) рудные узлы и районы (рис. 1).

По таким же признакам картируются мантийные структуры. Мая-Селемд-жинская СЦТ в Среднем Приамурье коррелируется с концентрически-зо-нальными распределениями морфо-структур рельефа, вулканических полей и рудной минерализации. Признаки структуры центрального типа начинают проявляться с глубины 10 км (рис. 2а) и характеризуются повышенными и высокими значениями этого параметра (25–50 усл. ед.) на флангах структуры относительно низких (0–10 усл. ед.) и пониженных (10–20 усл. ед.) значений в центральной зоне. Центр структуры сопровождается аномалией теплового потока, которая соответствует зоне ча- стичного плавления в подкоровом слое (рис. 2в). Вязкая астеносфера в голове плюма характеризуется пониженной скоростью сейсмических волн и имеет грибовидную форму, типичную для этого класса структур. Такую же грибовидную форму имеют астеносферные линзы в головах Индигиро-Колымско-го, Йеллоустонского, Охотоморского и Япономорского плюмов. Эти струк- туры сопровождаются аномалиями теплового потока интенсивностью более 60 мВт/м2. Большинство плюмов характеризуется приуроченностью к зонам растяжения литосферы на границах литосферных сегментов. Вероятностно-детерминированные модели плотностной контрастности тектоносферы приводят к выводу, что грибо- видная форма астеносферных линз в головах плюмов обусловлена выдавливанием (апвеллингом) астеносферных магм под давлением субдуцирующей литосферы и горизонтальным растеканием магм под подошвой земной коры или литосферы.

Список литературы Вероятностно-детерминированные гравитационные модели структур центрального типа в земной коре и верхней мантии

- Петрищевский А.М. Гравитационный метод оценки реологических свойств земной коры и верхней мантии (в конвергентных и плюмовых структурах Северо-Восточной Азии). М.: Наука, 2013. 192 с

- Петрищевский А.М., Исаев В.И. Вероятностно-детерминистские методы интерпретации гравитационных аномалий: учебное пособие. Томск: ТПУ, 2017. 99 с