Вещественный состав и особенности формирования метапсаммитов хребта Оченырд (Полярный Урал)

Автор: Никулова Н.Ю., Козырева И.В.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 4 (28), 2016 года.

Бесплатный доступ

Обобщены результаты изучения вещественного состава верхнерифейско-вендских и нижнепалеозойских метапсаммитов на хребте Оченырд на северо- западе Полярного Урала. Выделены и охарактеризованы литологические разновидности метапесчаников, выявлены их геохимические особенности, сделаны предположения об источниках терригенного материала и условиях осадконакопления. Установлено, что областью образования позднерифейско-вендских метапсаммитов были тыловые области островной дуги, а основным источником обломочного материала - островодужная вулканокластика, при переменном участии продуктов разрушения метаморфических пород древних континентов. Подтверждена связь вулканомиктовых метапесчаников из основания разреза манитанырдской свиты с подстилающими основными вулканитами, вверх по разрезу увеличивается влияние метаосадочных пород, подвергшиеся интенсивному химическому и механическому выветриванию.

Метапесчаник, химический состав, обломочный материал, источники сноса, область образования, условия осадконакопления

Короткий адрес: https://sciup.org/14992853

IDR: 14992853 | УДК: 552.

Текст научной статьи Вещественный состав и особенности формирования метапсаммитов хребта Оченырд (Полярный Урал)

В геологическом строении хр. Оченырд, расположенного на крайнем северо-западе Полярного

Урала, принимают участие образования позднери-фейско-вендского островодужного комплекса и залегающая на них с угловым и стратиграфическим несогласием позднекембрийско-нижнеордовикская осадочная толща. Палеогеодинамические условия образования вулканитов установлены с помощью их петрохимических характеристик (Зархидзе и др., 2008 г.). Изучение литолого-геохимических особенностей, входящих в вулканогенно-терригенный комплекс метапсаммитов, в формировании которых наряду с вулканомиктовым, принимает участие материал из других, внебассейновых источников, в том числе из уже сформированных блоков континентальной коры, позволяет определить состав этих источников, условия и интенсивность выветривания разрушавшихся пород и выявить характер постседиментационных преобразований метапсаммитов. Прикладное значение имеет изучение этих пород в связи с локализацией в отложениях лядгейской и оченырдской свит рудопроявлений медноколчеданной формации, Борзовско-Очетинского цинково-медно-золоторудного узла и золото-медных рудо-проявлений гидротермально-метасоматического типа, связанных со становлением интрузий диоритов кызыгейского (RF3–Vkz) комплекса. Верхнерифей-ские толщи, в свою очередь, являются одним из источников вещества для палеозойских терригенных пород манитанырдской серии (Є3–O1mn). Изучение нижнепалеозойских отложений в ходе геологической съёмки ГДП-200 (Зархидзе и др., 2008 г.) было связано с их потенциальной золотоносностью и не включало специальных литолого-геохимических исследований.

Нами проведено комплексное изучение литологических, геохимических и минералогических особенностей позднепротерозойско-вендских и раннепалеозойских метатерригенных отложений. По-лученые данные по их химическому составу позволяют более детально выполнять реконструкцию палеогеографических и палеогеодинамических условий образования, сделать предположение об источниках обломочного материала, сравнить геохимические характеристики пород, развитых в зоне межформационного контакта уралид и доуралид с аналогами в других районах севера Урала.

Геологическое строение района исследований

Район исследований расположен на западном фланге Оченырдского антиклинория II порядка, в поле развития верхнерифейских метавулканитов, прорванных интрузивными образованиями основного и кислого составов (рис. 1), являющегося, в свою очередь, частью Полярноуральского антиклинория ∗ . Оченырдский антиклинорий представляет собой крупную положительную структуру, в строении которой принимают участие в основном позднери-фейско-вендские породы лядгейской риолит-анде-зибазальтовой и очетывисской андезибазальтовой формаций, а в ядре вскрываются образования ма-нюкуюхинской (RF 3 mj) свиты. Мелководно-морские отложения манюкуюхинской свиты представлены ритмичным переслаиванием алевролитов, алевро-

∗ Описание геологического строения района исследований приведено по данным геологической съемки, проведенной ЗАО «Миреко» (Зархидзе и др., 2008 г.).

песчаников, песчаников и туфопесчаников, с частыми прослоями кварц-серицит-актинолитовых, сери-цит-хлорит-альбитовых и кварц-альбит-хлорит-сери-цитовых парасланцев и редкими – порфировых пи-роксен-плагиоклазовых или плагиоклазовых базальтов. Основные вулканиты в составе маникуяхинской свиты представлены нормальнощелочными, умеренно- и высококалиевыми, низкоглиноземистыми и весьма низкотитанистыми разновидностями. Видимая мощность свиты составляет около 600 м.

Очетывиcская свита разделена на две подсвиты. Нижняя подсвита (RF 3 оč 1 ) сложена порфировыми плагиоклазовыми, пироксеновыми, плаги-оклаз-пироксеновыми базальтами, андезибазаль-тами, реже андезитами и их туфами разной гранулометрической размерности и кластолавами. Между массивными разностями порфировых метабази-тов встречаются редкие прослои рассланцованных туфоалевролитов и мелко-среднезернистых туфо-песчаников, внешне не отличимых от описанных в манюкуяхинской свите. Базальты и андезибазальты нижней подсвиты фиксируют тыловую островодужную зону.

Мощность подсвиты около 1000 м. Верхняя подсвита (RF 3 оč 2 ) представлена переслаиванием пироксеновых или плагиоклазовых метабазитов и их туфов псефитовой и алевропсаммитовой размерности, с туфопесчаниками, туфоалевролитами, песчаниками, алевролитами, алевритовыми и кремнистыми туфосланцами, с постепенным увеличением алевритовой составляющей и терригенной примеси к верхам разреза. Мощность верхней подсвиты около 1000 м. По петрохимическим особенностям состава породы нижней подсвиты очетывисской свиты, также как и верхней подсвиты, относятся к уме-реннокалиевым, низкоглиноземистым, низкотитанистым, магниево-железистым и высоко железистым разновидностям островодужных вулканитов.

Лядгейская свита (RF 3 -V 2 ld) представлена базальтами, андезибазальтами и андезитами, иногда миндалекаменными разновидностями, дациан-дезитами, дацитами и порфировыми дацитами, псаммитовыми туфами. В верхней части разреза свиты распространены риолиты, риодациты и их туфы, повсеместно присутствуют актинолит-хлорит-эпи-дот-пренитовые, эпидот-кварц-хлоритовые и аль-бит-серицит-эпидот-хлоритовые, реже кварц-хло-рит-клиноцоизитовые и актинолит-кварц-эпидот-хло-ритовые ортосланцы. По петрохимическим показателям отложения лядгейской свиты принадлежат к островодужным калий-натриевым и малокалиевым, низкоглиноземистым, низкотитанистым породам, развитым близи континентальных окраин. Мощность лядгейской свиты около 2000 м.

Нижнепалеозойские терригенные отложения манитанырдской (Є 3 –O 1 mn) серии, залегающие на различных свитах фундамента с угловым и азимутальным несогласием, слагают синклинальные складки в области водоразделов. Они представлены серыми, розовато-серыми, лиловыми и вишневыми кварцитопесчаниками, кварцитами и песчаниками, зеленовато-серыми кварц-хлорит-серицито-выми сланцами. В основании разреза фрагментар-

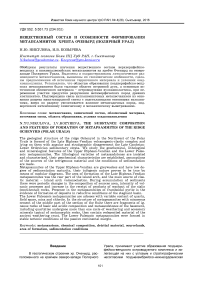

Рис. 1. Схематическая геологическая карта (по: Зархидзе и др., 2008 г.).

Условные обозначения: 1 – воргашорская свита: известняки с линзами доломитов, прослоями кремней и известняковых конглобрекчий; 2 – няньворгинская свита: сланцы углисто-кремнистые, известняки с линзами кремней, фтаниты, силициты, известняковые конглобрекчии; 3 – харотская и косвожская свиты нерасчлененные: сланцы, фтаниты, известняки; 4 – манитанырдская серия: метапесчаники, кварцито-песчаники и кварциты, кварц-хлорит-серицитовые сланцы, редко – гравелиты, конгломераты; 5–6 – пайпудынский риолитовый комплекс: риолиты, гранит-порфиры; 7–9 – лядгейский комплекс риолит-андезибазальтовый: 7 – лядгейская свита: базальты, андезиты, дациты и их туфы, риолиты, риодациты и их туфы; 8 – субвулканические образования и дайки риолитов; 9 – субвулканические тела и дайки базальтов; 10–12 – очетывисская свита: 10 – верхняя подсвита: базальты, андезибазальты, андезиты и их туфы, туфопесчаники, туфоалевролиты, туфосланцы, песчаники, алевролиты; 11 – нижняя подсвита: базальты, андезибазальты, андезиты, их туфы и кластолавы, туфоалевролиты и туфопесчаники; 12 – субвулканические образования андезибазальтов, дайки базальтов и андезибазальтов; 13 – манюкуяхинская свита: алевролиты, алевропесчаники, песчаники, туфопесчаники, прослоями сланцев, в верхней части разреза – базальты, андезибазальты и их туфы; 14 – кызыгейский габбро-диорит-гранодиоритовый комплекс: габбро-диориты, диориты; 15 – геологические границы: согласные (а) и несогласные (б); 16 – разрывные нарушения; 17 – номера разрезов и точек опробования.

но присутствует базальный горизонт вулканомикто-вых конгломератов, мощностью до 50 м, но чаще всего эти породы выпадают из разреза, и песчаники с несогласием перекрывают породы фундамента. Верхняя часть разреза манитанырдской серии сложена светлыми, светло-серыми крупно- и среднезернистыми кварцитопесчаниками, песчаниками и кварцитами с прослоями кварц-хлорит-серицито-вых сланцев и гравелитов. На дневной поверхности небольшие блоки нижнепалеозойских пород разделены задернованными интервалами, элювиальными или колювиальными развалами, и не образуют протяженных непрерывных разрезов.

Объект и методы исследования

Объектом исследования являются описанные и опробованные нами в ходе полевых работ в

2015 г. метапсаммиты манитанырдской серии и псаммитовые породы из позднерифейско-вендских вулканогенно-терригенных толщ из коллекций А.А.Со-болевой и Т.С. Каневой (рис. 1). Детальному описанию особенностей вещественного состава манита-нырдских метапсаммитов посвящена отдельная публикация [1]. В настоящей статье нами воспроизведены данные по составам пород, поскольку это позволит провести сравнение и выявить степень влияния на формирование их состава подстилающих вулканогенно-осадочных толщ, уточнить особенности развития территории. Петрографический состав пород изучался в прозрачных шлифах. Выделенная по стандартной методике (дробление, разделение на фракции) тяжелая фракция прото-лочных проб просматривалась под бинокуляром. Микрозондовый анализ и фотографирование пири- тов проводились на сканирующем электронном микроскопе JSM–6400 с энергетическим спектрометром Link (оператор В.Н. Филиппов). Содержания породообразующих оксидов определялись традиционным весовым химическим методом в лаборатории Института геологии Коми НЦ УрО РАН (г.Сыктывкар). При интерпретации результатов химических анализов использованы несколько известных методик, позволяющих установить генетическую принадлежность, источники терригенного материала и палеогеодинамические условия накопления отложений [2–9].

Литолого-геохимическая характеристика метапсаммитов

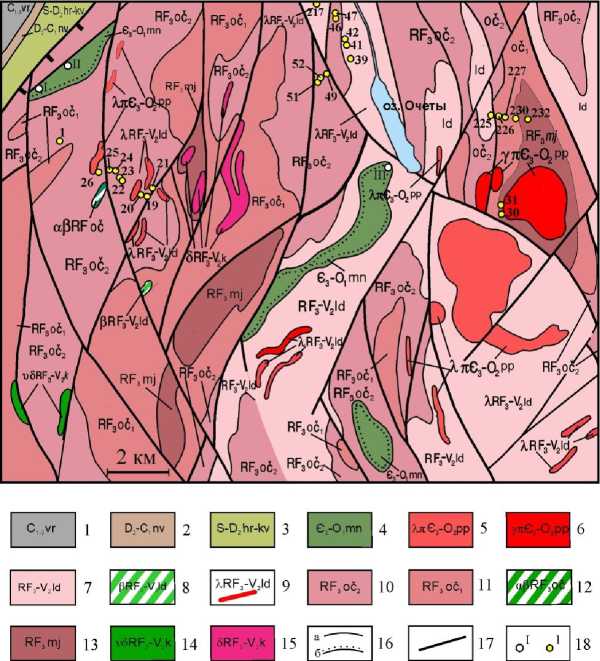

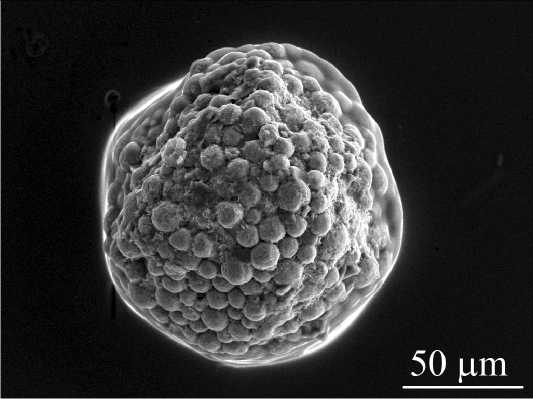

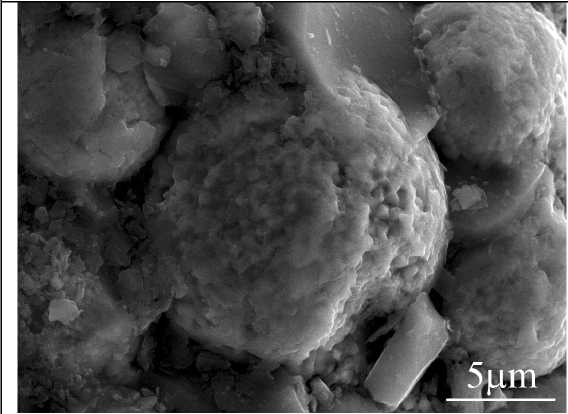

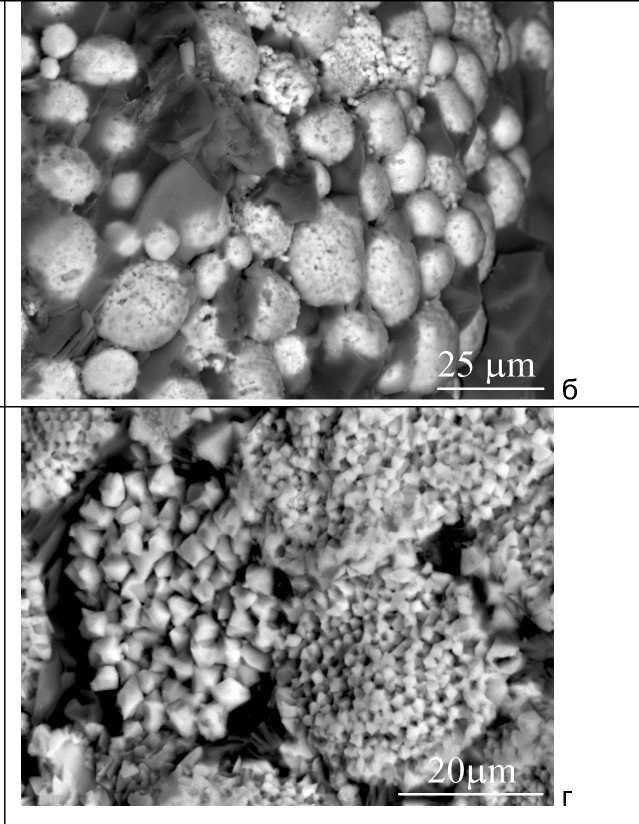

Петрографическое изучение шлифов верхне-рифей-вендских метапсаммитов не показало отличий между породами различных стратиграфических подразделений. По составу и структурно-текстурным характеристикам они разделяются на три литологических типа: мелкозернистые полевошпат-кварцевые (20, 21, 22, 24, 25, 46, 49, 217, 232) и мелкозернистые карбонат-кварцевые (26, 39, 41, 47, 51, 52, 227), алевросланцы (обр. 230). Мелкозернистые песчаники отличаются бластопсаммитовой структурой, сланцеватой за счет ориентировки чешуек слюдистых минералов в цементе, текстурой. Обломочная часть представлена кварцем, кислым плагиоклазом, пелитизированным калиевым полевым шпатом. Редко встречаются обломки, сложенные кварц-полевошпатовой идиоморфнозернистой породой (возможно, гранитом). Присутствуют как хорошо окатанные, так и остроугольные зерна. Обломки имеют неровные, корродированные очертания, иногда с регенерационными каймами. Часть зерен плагиоклазов замещена карбонатом (рис. 2, а). Акцессорные минералы представлены эпидотом, цирконом и апатитом. Новообразованный титанит образует как отдельные ромбической формы зерна, так и микроагрегатные скопления плохоокри-сталлизованных зерен. Очень редко встречается турмалин. В обр. 25 отмечено несколько фрамбоидальных зерен пирита, окруженных кварцевыми каймами (рис. 2, б). Подробное описание таких пиритов будет приведено ниже.

В составе метапесчаников манитанырдской серии выделено три литотипа: полевошпат-кварце-вые мелкозернистые (обр. 1-1, 2-1, 2-8), кварцевые с базальным слюдистым цементом (обр. 1-2, 1-6, 25, 2-7) и кварцитопесчаники (обр. 1-3, 1-4, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 3-5, 3-7), различающиеся по составу и условиям формирования [4].

По химическому составу верхнепротерозой-ско-вендские метапсаммиты схожи (см. таблицу). Из нижнепалеозойских метапсаммитов к ним наиболее близки полевошпат-кварцевые метапесчаники, отличающиеся чуть меньшей щелочностью и фемичностью. Метапесчаники со слюдистым цементом и кварцитопесчаником отличаются значительно бóльшим содержанием кремнезема и меньшим содержанием всех других породообразующих оксидов.

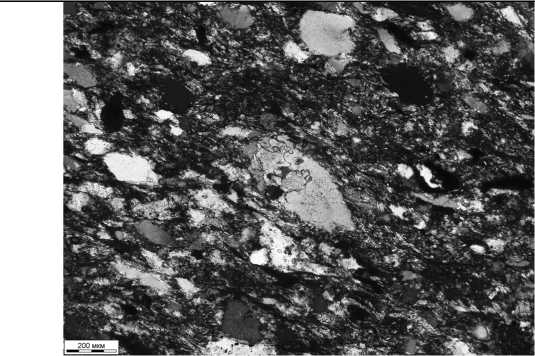

Минералогический анализ тяжелых фракций протолочных проб показал, что в составе верхне-рифейско-вендских метапесчаников постоянно присутствуют: циркон, турмалин, лейкоксен, рутил, ильменит, пирит, апатит и гидроксиды железа. Реже встречаются эпидот, анатаз, хромшпинелид, галенит, халькопирит, гранат. В образцах метапесчаника лядгейкой свиты (обр. 217) и верхней подсвиты очетвисской свиты (обр. 25) встречены многочисленные зерна фрамбоидального пирита (рис. 3). Округлые зерна сложены мелкими шаровидными конкрециями (рис. 3, а–г), погруженными в хлоритовый или кварцевый матрикс. Часть зерен окружена корочкой, под которой угадываются контуры отдельных зерен. Там, где эта корочка отколота, вероятно, при дроблении пробы, видна микрозерни-стая внутренняя структура микроконкреций, сложенных ромбическими и кубическими микрокристаллами пирита, состав которых (мас. %): Fe – 41.52–44.22, S 50.60–52.07. В слюдистом и кварце-

б

Рис. 2. Мелкозернистый метапесчаник, обр. 25: а – частично замещенное карбонатом зерно полевого шпата; б – кварцевая кайма вокруг фрамбоидального пирита. Николи скрещены.

Карбонат-кварцевые метапесчаники отличаются от описанных выше тем, что практически все плагилазы, за исключением альбита, замещены карбонатом. Карбонат-кварцевые метапесчаники распространены в составе лядгейской и очетвисской свит.

Содержание породообразующих оксидов в метапесчаниках, мас. %

Диагенетический фрамбоидальный пирит известен в осадочных породах различного возраста, образовавшихся в восстановительных условиях.

Образования такого пирита возможно в результате взаимодействия растворенного в воде железа и биогенного сероводорода, на стадии обмена поровых и придонных вод в условиях свободного доступа растворенного сульфат иона. На севере Урала

а

Рис. 3. Фрамбоидальный пирит, обр. 217: а – зерно, сложенное шаровидными микроконкрециями; б – шаровидные микроконкреции в хлоритовом матриксе; в – кварцевая корочка на микроконкрециях; г – ромбические микрокристаллы.

аналогичные пириты известны в породах флишо-идной толщи енганэпейской (V 2 – Є 1 en) свиты на кряже Енганэ-Пэ (Полярный Урал) и во внутрифор-мационных псефитах саблегорской (RF 3 –V 1 sb) свиты на хр. Сабля (Приполярный Урал) [10–11]. Присутствие фрамбоидального пирита в пространственно разобщенных и различных по времени образования толщах свидетельствует о сходных условиях формирования отложений на этапе седимен-то- и диагенеза.

В метапсаммитах манитанырдской серии отмечается небольшой набор постоянно присутствующих акцессорных минералов – лейкоксена, турмалина, циркона, гематита. В знаковых количествах в нескольких пробах встречен аутигенный кубический пирит. В метапесчаниках со слюдистым цементом отмечаются единичные зерна фуксита, граната, эпидота и амфибола. Отсутствие в тяжелой фракции титанита объясняется мелкими размерами зерен этого минерала.

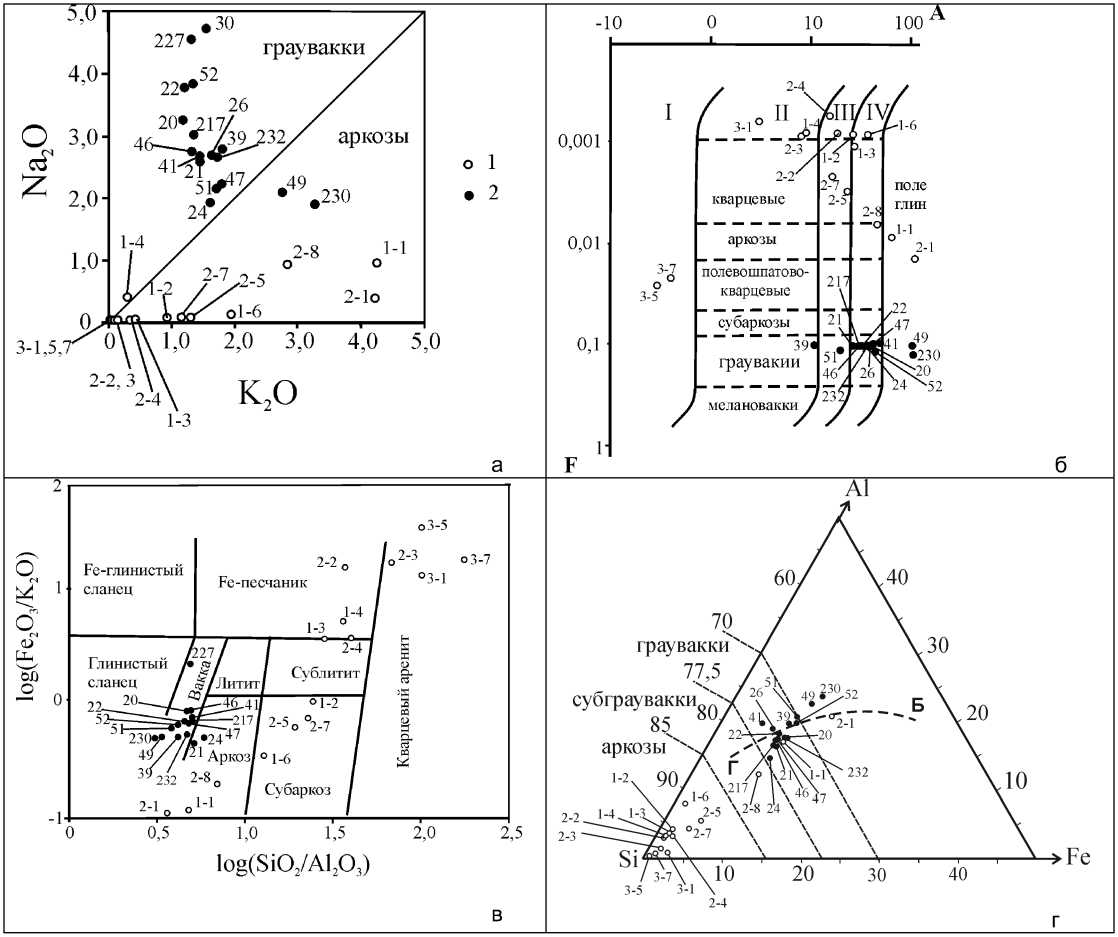

На диаграмме K 2 O–Na 2 O [2] фигуративные точки составов верхнерифейско-вендских метапсаммитов расположены в поле граувакк, что объясняется вкладом магматических пород с натриевым типом щелочности (рис. 4 а). Исключение составили две точки, соответствующие метапесчанику верхней подсвиты очетвисской свиты (обр. 49) и алевросланцу манюкуюхинской свиты (обр. 230), попавшие в центральную часть поля аркозов. Точки метапесчаников манитанырдской свиты, за исключением обр. 1–4, попали в поле аркозов.

Существенные различия между допалеозой-скими и нижнепалеозойскими метапсаммитами хо- рошо видны на диаграмме А–F [3], более дробно разделяющей породы по глиноземистости (А) и фемичности (F), где фигуративные точки верхне-рифейско-вендских метапсаммитов расположены в поле граувакк и нижней части поля глин (рис. 4 б). В это же поле попали отличающиеся повышенной глиноземистостью вулканомиктовые метапесчаники из основания манитанырдской толщи, а в поле туффитов и пород переходных к туффитам оказались две фигуративные точки кварцитопесчаников (обр. 3–5 и 3–7), отличающихся крайне низким содержанием глинозема.

Фигуративные точки допалеозойских метапсаммитов на диаграмме log(Fe 2 O 3общ /K 2 O)–log(SiO 2 /Al 2 O 3 ) [10] располагаются в основном в поле вакков (рис. 4, в). В поле аркозов попали две точки мелкозернистых полевошпат-кварцевых песчаников. Фигуративные точки метапсаммитов манитанырдской свиты образуют полосу тренда от железистых высокоглиноземистых до монокварцевых разновидностей, отражающую общую тенденцию повышения седиментационной зрелости осадка. Низкое содержание К 2 О в кварцитопесчаниках обр. 1–3, 1–4, 2–2 отразилось на значении параметра log(Fe 2 O 3общ /K 2 O), поэтому характеризующие их точки попали в поле железистых песчаников.

На треугольной диаграмме в координатах Si– Al–Fe [7] в поле аркозов расположены фигуративные точки пород манитанырдской свиты – метапесчаников со слюдистым цементом и кварцитопесча-ников, а точки полевошпат-кварцевых песчаников – в полях субграувакк, граувакк и вне поименованных полей вдоль линии (Б-Г) гранит-базальт (рис. 4, г).

Рис. 4. Классификационные диаграммы: а –K 2 O–N 2 O (по [6]), где 1–3 – номера разрезов; б – А–F (по [7]), где: A=Al 2 O 3 –(K 2 O+Na 2 O+Ca 2 O'); Ca 2 O'=Ca 2 O–CO 2 ; F=(Fe 2 O 3 +FeO+MgO)/SiO 2 , (молекулярные количества); I–IV – породы: I – переходные к туффитам и туффиты, II – малоглинистые, III – глинистые, IV – высокоглинистые; в – log(Fe2O3общ/K2O)–log(SiO2/Al2O3) (по [10]); г – Si-Al-Fe(по [11]) (атомные количества).

Такое распределение точек вдоль линии базальтового тренда отражает увеличение доли пород фундамента в составе обломочной части метапесчаников. Точки метапсаммитов фундамента расположены в поле граувакк, за исключением обр. 49 и 230, отличающихся повышенной глиноземистостью и железистостью (таблица). Эти же точки отделяются от общего массива и по содержанию K 2 O (рис. 4, а). Такой характер расположения фигуративных точек может являться следствием существования двух источников обломочного материала: высококалие-вых и железистых вулканитов и выветрелых метаморфических пород древнего фундамента континентальных блоков.

На диаграмме F3–F4∗∗[9], позволяющей установить предположительные источники поступления обломочного материала, фигуративные точки позд-нерифейско-вендских метапсаммитов сконцентрированы вблизи границы полей, богатых кварцем осадочных образований и изверженных пород среднего состава (рис. 5). Бóльшая часть точек манита-нырдской свиты вследствие аномально низких содержаний щелочей и отсутствия или аномально низких содержаний магния, оказываются далеко за пределами выделенных на диаграмме полей. Три фигуративные точки вулканомиктовых полевошпат-кварцевых песчаников из основания манитанырд-ского разреза расположены обособленно от точек допалеозойских метапсаммитов в поле богатых кварцем осадочных образований, две точки кварцевых песчаников со слюдистым цементом попали в поле изверженных пород основного состава и одна

∗∗ F3=30.638*TiO 2 /Al 2 O 3 –2.54*Fe 2 O 3общ /Al 2 O 3 +7.329*MgO/Al 2 O 3 + 12.031*NaO/Al 2 O 3 +35.402*K 2 O/Al 2 O 3 –6.382;

F4= 56.5*TiO2/ Al 2 O 3 –10.897* Fe 2 O 3общ /Al 2 O–30.875

MgO/Al 2 O 3 –5.404* Na 2 O/Al 2 O 3 +11.112* K 2 O/Al 2 O 3 –3.89

точка кварцитопесчаников в поле изверженных пород среднего состава. Следует отметить, что особенности состава метапесчаников манитанырдской свиты ставят под сомнение целесообразность использования этой диаграммы для таких пород.

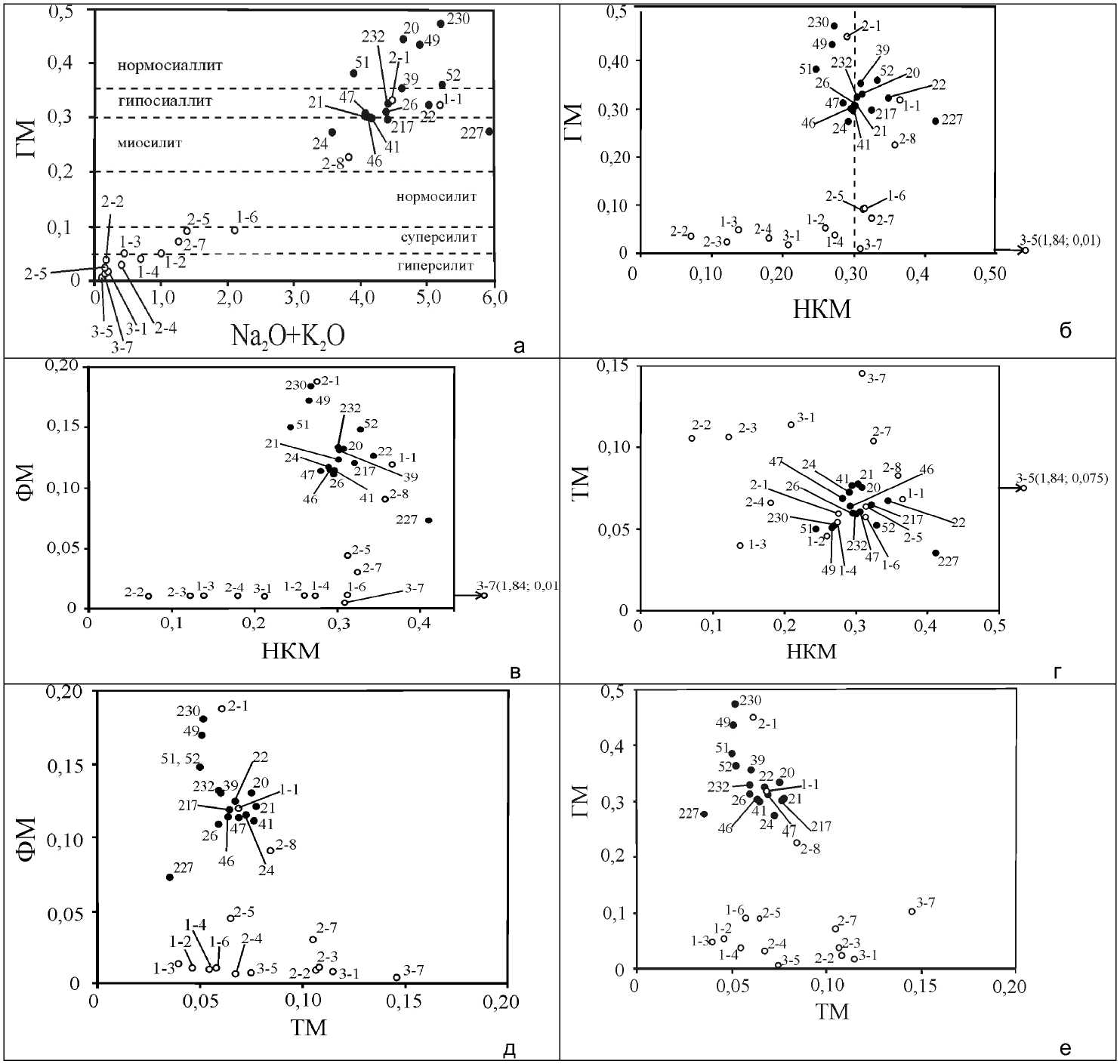

Диаграммы зависимости Na 2 O+K 2 O–ГМ, ГМ– НКМ, ГМ–ТМ, НКМ–ФМ, ТМ–ФМ и ТМ–НКМ (рис. 6) позволяют выявить характерные особенности, указывающие на источники вещества, условия формирования и характер постдиагенетических преобразований метапсаммитов [4].

По значениям гидролизатного модуля (ГМ) кварцитопесчаники, в соответствии с классификацией Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис [4], являются гиперсилитами и характеризуются высоким уровнем седиментационной зрелости, кварцевые метапес- чаники со слюдистым цементом относятся к суперсилитам, а фигуративные точки вулканомиктовых песчаников попадают в области миосилитов, гипо-и нормосиаллитов (рис. 6, а). В эти же области, соответствующие химически незрелым породам, содержащим слабо измененную вулканокластику, попали все фигуративные точки верхнерифейско-вендских метапсаммитов.

По значению НКМ, или коэффициента Миддлтона [8], допалеозойские метапсаммиты примерно поровну распределены вдоль значения 0.3, являющегося, по данным Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис [4], критерием диагностики присутствия в породе неизмененного калиевого полевого шпата (рис. 6, б). Таким образом, максимальное количество вулканогенной примеси содержится в мелкозернистом,

Рис. 6. Модульные диаграммы: а – Na 2 O+K 2 O–ГМ; б – ГМ–НКМ; в – НКМ–ФМ; г – ТМ–НКМ; д – ТМ– ФМ; е – ГМ–ТМ , где: ГМ=Al 2 O 3 +TiO 2 +Fe 2 O 3 +FeO+MnO)/SiO 2 , НКМ=N 2 O+K 2 O/Al 2 O 3 , ФМ=(Fe 2 O 3 +FeO+ MnO+MgO)/SiO 2 ; ТМ=TiO 2 /Al 2 O 3 (по: : [8]). Условные обозначения на рис. 2.

слабо измененном метапесчанике обр. 227. Экстремально высокое значение НКМ для кварцито-песчаника обр. 3–5 является следствием низкого содержания глинозема, от которого зависит значение данного модуля.

На диаграмме, отражающей зависимость между НКМ–ФМ, условно выделяются три группы пород (рис. 6, в). К первой относятся допалеозойские и вулканомиктовые полевошпат-кварцевые песчаники из основания палеозойского разреза, характеризующиеся высокими значениями фемического модуля. Ко второй группе – нижнепалеозойские слюдистые метапесчаники, с промежуточными значениями, к третьей – кварцитопесчаники с минимальными значениями ФМ (рис. 6 в, д). По данным Я.Э. Юдовича и М.П. Кетрис, значения ФМ>0.1 свойственны вулканокластическим грауваккам [4], что не противоречит результатам, полученным с помощью других классификаций (рис. 3). Зависимости титанистости от щелочности НКМ–ТМ нет – близкие значения ТМ имеют породы как с минимальной, так и с максимальной щелочностью (рис. 6, г).

По значению титанового модуля большинство песчаников, согласно классификации [8], относятся к нормотитанистым породам, составы четырех образцов соответствуют супертитанистому (ТМ>0.1) и один – гипертитанистому (обр. 3–7) хемотипам. Значение титанового модуля нормальнотитанистых метапсаммитов близко к средним значениям ТМ для песчаных пород этих стратиграфиче-ких подразделений, супер- и гипертитанистых – значительно превышает. Анализ зависимости гидроли-затного и титанового модулей позволяет судить о составе источников обломочного материала, динамических условиях осадконакопления и характере эпигенетических процессов. Высокие значения ГМ и низкие значения ТМ допалеозойских метапсаммитов указывают на отсутствие динамической сортировки и обусловлены преимущественно «субстратным» фактором – присутствием туфогенного материала [12]. Повышенная титанистость четырех песчаников ма-нитанырдской свиты в отсутствии корреляции между значениями гидролизатного и титанового модулей (рис. 6, е) не является показателем связи с динамическими фациями седиментогенеза, а также обусловлена особенностями петрофонда.

На модульных диаграммах (рис. 6) видно, что вулканомиктовые полевошпат-кварцевые метапесчаники манитанырдской свиты близки допалеозой-ским метапсаммитам по основным сравниваемым параметрам. Это подтверждает идею о том, что метапесчаники из основания палеозойского разреза являются породами первого цикла выветривания, основным источником вещества для которых были подстилающие вулканиты.

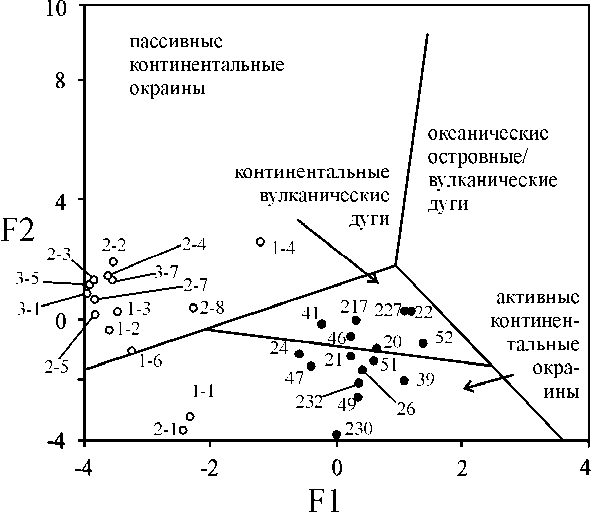

Зависимость содержания и соотношения пет-рогенных оксидов от палеогеодинамической обстановки лучше всего отражает дискиминационная диаграмма F1–F2 ∗∗∗ , при построении которой учи-

∗∗∗ F1=0.303 –0.447*SiO 2 –0.972*TiO 2 +0.008*Al 2 O 3 –2.67*Fe 2 O 3 +

0.208*FeO–3.082*MnO+0.14*MgO+0.195*CaO+0.719*Na 2 O– 0.032*K 2 O+7.51*P 2 O 5 ;

тывается максимальное количество оксидов и их отношений (рис. 7). На этой диаграмме метапсаммиты фундамента – манюкуяхинской, очетвисской и лядгейской свит – распределены между полями активных континентальных окраин и континентальных вулканических дуг. По данным геологической съёмки вулканиты, слагающие основной объем этих свит, образовались в тыловых условиях островной дуги (Зархидзе и др., 2008).

Рис. 7. Положение точек составов метапсаммитов на диаграмме F1–F2 (по: [9]).

Вероятно, такая картина распределения точек обусловлена поликомпонентным составом метапсаммитов, зависящим от периодических изменений области сноса, что, в свою очередь связано с изменением тектонической обстановки как в самом бассейне седиментации, так и на существующих в то время континентах. Анализ этой диаграммы в паре с диаграммой F3–F4 (рис. 5) показывает, что породы, в составе которых основную роль играет вулканомиктовая составляющая (изверженные породы среднего состава), попали в поле континентальных вулканических дуг. Метапсаммиты, в составе которых заметную роль играли другие источники поступления обломочного материала, в том числе материал разрушавшихся древних метаморфических пород континентальных блоков, попали в поле активных континенталных окраин. Большинство фигуративных точек метапесчаников манита-нырдской свиты попало в поле пассивной континентальной окраины. В поле активной континентальной окраины оказались две точки вулканомиктовых по-левошпат-кварцевых песчаников. Если по литохимическим модулям (рис. 6) они практически не отличались от верхнерифейско-вендских пород, то на этой диаграмме (рис. 7), благодаря низким значениям параметра F1, они хорошо отделяются, занимая промежуточное положение между допалеозой-скими и нижнепалеозойскими образованиями.

F2= 43.57–0.421* SiO 2 +1.988*TiO 2 –0.526*Al 2 O 3 –0.551*Fe 2 O 3 –

1.61*FeO+2.72*MnO–0.907CaO–0.177*Na 2 O–.84*K 2 O+7.244*P 2 O 5 .

Заключение

Различия химических составов верхнерифей-вендских и нижнепалеозойских метапсаммитов позволили разделить их по составу источников обломочного материала и обстановкам осадконакопления. Допалеозойские метапсаммиты, относящиеся к различным стратиграфическим подразделениям, не обнаруживают различий вещественного состава. Метапсаммиты фундамента отличаются низкой степенью седиментационной зрелости, сорти-рованности и относятся к грауваккам, туфогенная природа которых подтверждается с помощью модульных диаграмм, демонстрирующих их генетическую связь с вулканитами. Областью образования позднерифей-вендских метапсаммитов были тыловые области островной дуги, а основным источником обломочного материала островодужная вулка-нокластика. Расположение части фигуративных точек допалеозойских метапсаммитов в поле активной континентальной окраины указывает на периодические изменения состава источников или области питания, интенсивности вулканических процессов и увеличение поступления продуктов размыва сиалических (континентальных) пород.

Подтверждением сходства условий образования метапсаммитов различных стратиграфических уровней является присутствие в них фрамбоидального пирита. Постдиагенетические процессы имеют палеогидрогенный характер и связаны с наличием легковыветривающихся пирокластических плагиоклазов. Карбонатизация, широко развитая в метапсаммитах всех допалеозойских подразделений, подтверждает сходство условий формирования разновозрастных пород, в том числе характера их диагенетических и постдиагенетических преобразований.

Метапсаммиты манитанырдской свиты являются аркозами с различным соотношением кварца, полевых шпатов, хлорита и слюды [1]. На классификационных и дискриминационных диаграммах большинство фигуративных точек метапсаммитов манитанырдской свиты сосредоточены в областях, отличных от допалеозойских пород. В составе метапесчаников со слюдистым цементом из средней части разреза свиты присутствуют обломки магматических пород основного и кислого составов и ме-таосадочных пород фундамента, в том числе претерпевших не один цикл выветривания кварцитов и акцессорных минералов, свойственных метаморфическим породам, содержащих переотложенный материал древней коры выветривания. Ее присутствие является маркером континентального этапа развития территории, предшествовавшего накоплению прибрежно-морских кварцевых песчаников. Особенности состава, строения и положения в разрезе указывают на сходство этих метапесчаников с породами алькесвожской толщи Приполярного Урала. Кварцитопесчаники, отличающиеся наилучшей сортировкой и зрелостью обломочного материала, образовались в стабильных тектонических условиях шельфа пассивной континентальной окраины. Наиболее вероятным источником обломочного мате- риала при их формировании были дорифейские ме-таосадочные породы, подвергшиеся интенсивному химическому и механическому выветриванию на палеоконтиненте. Таким образом, изменение вещественного состава метапесчаников достаточно подробно отражает разнообразие источников обломочного материала, смену областей питания и условий осадконакопления на различных этапах развития сложно построенной области седиментации.

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект № 15-18-5-47.

Список литературы Вещественный состав и особенности формирования метапсаммитов хребта Оченырд (Полярный Урал)

- Мигдисов А.А. О соотношении титана и алюминия в осадочных породах//Геохимия. 1960. № 2. С. 149⎯163

- Никулова Н.Ю. Базальные горизонты уралид севера Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2013. 240 с

- Никулова Н.Ю. Обломочные породы хр. Сабля (Приполярный Урал)//Региональная геология и металлогения. 2015. № 62. С. 49-56

- Никулова Н.Ю. Нижнепалеозойские мета-песчаники хребта Oченырд (Полярный Урал)//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2016. №7. С. 33-41

- Озеров В. С., Озерова Э. Н., Игнатович О. О. Новые данные по геологии раннепалеозойских метаморфизованных россыпей золота на Севере Урала//Уральский геологический журнал. 2011. № 6. С. 21-28

- Петтиджон Ф., Поттер П., Сивер Р. Пески и песчаники. М.: Мир, 1976. 536 с

- Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Основы литохимии. СПб.: Наука, 2000. 479 с

- Bhatia M.R. Plate tectonic and geochemical composition of sandstones//J. of Geology. 1983. Vol. 91. № 6.P. 611-627

- Herron M.M. Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log date/J. Sed. Petrol., 1988. Vol. 58. P. 820-829

- Kroonenberg S.B. Effects of provenance, sorting and weathering on the geochemistry of fluvial sands from different tectonic and climatic environments. Proc. of the 29th Intern. Geol. Congress, 1994. Part A. P. 69-81

- Middleton G.V. Chemical composition of sandstones//Geological Society of Amer. Bull. 1960. Vol. 71. P. 1011-1026

- Roser B.P., Korsch R.J. Determination of tectonic setting of sandstone-mudstone suites using SiO2 content and K2O/Na2O ratio//J. of Geology. 1986. Vol. 94. №5. P. 635-650