Вещественный состав и условия образования пород Пижемской свиты верхнего рифея на возвышенности Очпарма (Южный Тиман)

Автор: Никулова Н.Ю.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (267), 2017 года.

Бесплатный доступ

Приведены результаты изучения вещественного состава метатерригенных пород среднего рифея Южного Тимана. Изучение литологических и геохимических характеристик песчано-сланцевой толщи позволило установить, что ее образование проходило на континентальном шельфе в условиях мелководного бассейна со слабой гидродинамикой и сезонными изменениями климата. В составе пород преобладают рециклированные обломки, переотложенные из древних метаосадочных толщ, присутствуют слабоизмененный вулканомиктовый и пирокластический материал.

Рифей, метатерригенные породы, вещественный состав, обломочный материал, условия оcадконакопления

Короткий адрес: https://sciup.org/149129245

IDR: 149129245 | УДК: 551 | DOI: 10.19110/2221-1381-2017-3-28-34

Текст научной статьи Вещественный состав и условия образования пород Пижемской свиты верхнего рифея на возвышенности Очпарма (Южный Тиман)

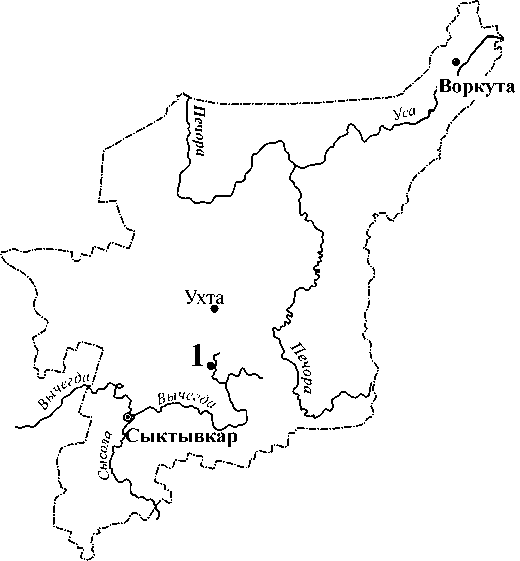

В среднем течении р. Воль на возвышенности Очпарма находится один из немногочисленных в юговосточной части Тиманского кряжа естественных выходов рифейских пород (рис. 1).

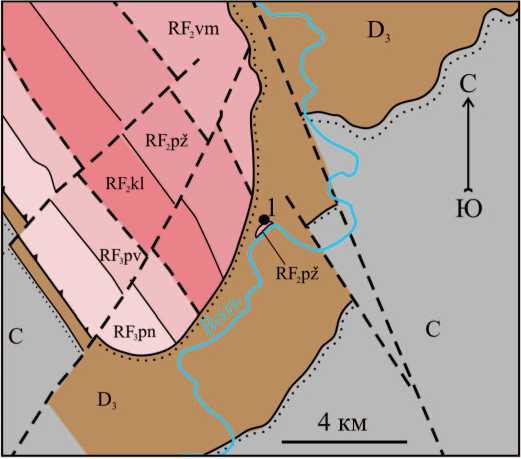

В геологическом строении этой возвышенности принимают участие средне-, верхнерифейские и палеозойские образования1. Рифейские отложения, выведенные на поверхность в пределах Вольской тектонической зоны на юго-востоке возвышенности Очпарма, представлены среднерифейскими клеоновской (RF2kl), пи-жемской (RF2pa) свитами и вымской (RF2vm) серией, верхнерифейские — павьюгской (RF3pv) и паундской (RF3pn) свитами (рис. 2). В объяснительной записке к геологической карте отложения пижемской свиты описаны как однородная толща темно-серых кварц-серицит-хлоритовых сланцев, содержащих порфиробласты сидерита, с тонкими (1—2 мм) прослойками кварцитопес-чаников. Рифейские отложения с угловым несогласием перекрыты терригенными и карбонатными образованиями верхнего девона, на закарстованной поверхности которых со стратиграфическим несогласием залегают каменноугольные отложения.

Рифейские отложения на Среднем Тимане являются вмещающими для многочисленных метасоматических редкометалльно-редкоземельных рудопроявлений, обусловленных внедрением ордовикских щелочных и основных интрузивных образований, а изучение разреза на р. Воль позволяет охарактеризовать исходные, не затронутые матасоматическими процессами породы.

1 Описание геологического строения района приводится по Государственной геологической карте Российской Федерации масштаба 1:200 000, серия Тиманская, лист Р-39-XVIII. 1991 г.

Рис. 1. Расположение разреза (1)

Fig. 1. Section location (1)

Объект и методы исследования

Объектом исследования являются метатерригенные отложения пижемской (RF2pa) свиты среднего рифея, описанные и опробованные в естественном обнажении в среднем течении р. Воль (рис. 2). Отложения упомянутой свиты вскрыты на правом берегу реки на протяжении около 30 м. Азимут падения слоев 75°, угол падения 35°. Целью

Рис. 2. Схематическая геологическая карта возвышенности Очпарма (по Н. В. Опаренкову, 1991 г.). 1, 2 — палеозой: 1 — каменноугольная система (глины, аргиллиты, алевролиты, известняки, доломиты), 2 — девонская система, верхний отдел (алевролиты, глины, песчаники, известняки, доломиты); 3, 4 — верхний рифей: 3 — павьюгская свита (доломиты), 4 — паундская свита (сланцы кварц-серицит-хлоритовые, известковистые, доломиты, известняки); 5—7 — средний рифей: 5 — клеоновская свита (алевролиты и сланцы серицит-хлорито-вые, кварцевые и хлорит-серицит-кварцевые), 6 — пижем-ская свита (сланцы хлорит-серицит-кварцевые), 7 — вымская серия (переслаивание сланцев серицит-хлорит-кварцевых, хлорит-кварцевых, углисто-серицит-кварцевых и кварцитов); 8, 9 — границы между стратиграфическими подразделениями: 8 — согласные (а — достоверные, б — предполагаемые), 9 — несогласные; 10, 11 — разломы предполагаемые: 10 — взбросо-надвиги, 11 — другие разломы; 12 — местоположение изученного разреза

Fig. 2. Schematic geological map of Ochparma uplift (according to N. V. Oparenkov, 1991). 1, 2 — Paleozoic: 1 — Carboniferous system (clays, argillites, aleurolites, limestones, dolomites), 2 — Devonian system, upper section (aleurolites, clays, sandstones, limestones, dolomites); 3—4 — Upper Riphean: 3 — pavyugskaya suite (dolomites), 4 — paundskaya suite (quartz-sericite-chlorite, calcareous shales, dolomites, limestones); 5—7 — Middle Riphean: 5 — kleonovskaya suite (aleurolites and sericite-chlorite, quartz and chlorite-sericite-quartz shales), 6 — pizhemskaya suite (chloritesericite-quartz shales), 7 — vymskaya series (interbedding of sericite-chlorite-quartz, chlorite-quartz, carbonaceous sericite-quartz shales and quartzites); 8, 9 — boundaries between stratigraphic units: 8 — conformable (a — reliable, б — prospective), 9 — unconformable; 10, 11 — prospective faults: 10 — overthrust reversed faults, 11 — other faults; 12 — studied section изучения данной свиты является выяснение особенностей вещественного состава пород, установление источников и способов поступления обломочного материала, условий осадконакопления и характера постдиагенетических преобразований, определивших современный облик толщи.

Петрографический состав пород пижемской свиты изучен в шлифах. Выделенная по стандартной методике (дробление, разделение) тяжелая фракция протолочных проб просматривалась под бинокуляром. Микрозондовый анализ проводился на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400 с энергетическим спектрометром Link (оператор В. Н. Филиппов). Фазовый состав пород был определен при помощи рентгендифрактометрическо-го анализа неориентированных образцов (дифрактометр Shimadzu XRD-6000, CuKa-излучение, 30 kV/30 mA, оператор к. г.-м. н. Ю. С. Симакова). Содержания породообразующих оксидов определены весовым химическим методом в лаборатории Института геологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар). Интерпретация результатов химических анализов проведена с помощью известных методик, позволяющих установить генетическую принадлежность пород, источники терригенного материала и условия накопления отложений [2—4, 7, 8, 11—17].

Особенности строения и литолого-геохимическая характеристика терригенных пород

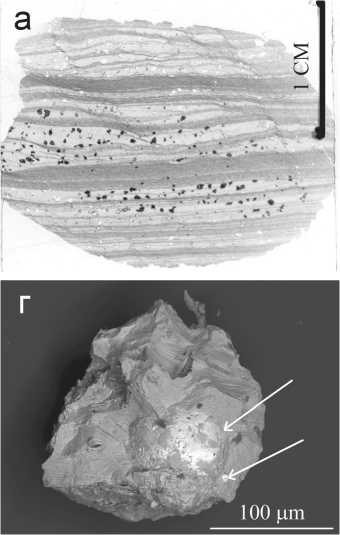

Пижемская свита представляет собой тонкое чередование темно-серых сланцев и тонкозернистых песчаников или алевролитов (рис. 3, а). Для сланцевых слой-ков, сложенных микрозернистым агрегатом кварца, полевого шпата, серицита и хлорита, характерны микроле-пидогранобластовая структура и сланцеватая текстура. Песчано-алевритовые слойки имеют гранобластовую структуру и содержат многочисленные полости ромбической формы, характерной для доломита. Часть из них пустые, некоторые частично, на периферии, а некоторые нацело выполнены буроватым микрокомковатым агрегатом гидроокислов железа (рис. 3, б). Ромбические полости, вероятно, появились в результате выщелачивания хемогенного доломита, образовавшегося синхронно или близко по времени к накоплению терригенной части породы. Крупные ромбы сложены более мелкими ромбическими индивидами и имеют конформные границы с окружающими обломочными зернами (рис. 3, в).

По данным А. А. Годовикова, «прямое осаждение доломита... может происходить лишь в отшнуровавших-ся от моря замкнутых бассейнах в условиях сухого жаркого климата, повышающего до необходимой концентрацию различных солей...» [1, с. 444]. В стадии катагенеза доломит был растворен элизионными водами, отжатыми из глинистых слоев, и частично замещен гидрооки-слами железа.

Акцессорные минералы в шлифах редки. Они представлены мельчайшими зернами циркона, эпидота и турмалина. Минералогический анализ тяжелых фракций протолочных проб показал присутствие кроме перечисленных выше минералов единичных окатанных зерен граната и кубических кристаллов пирита. В образце В-4 обнаружено зерно, состоящее из двух шариков самородного железа, заключенных в тонковолокнистую скрытокристаллическую с раковистым изломом основную массу (рис. 3, г), представляющую собой тонкую механическую смесь неиндивидуализируемых минеральных фаз с общим составом (по результатам четырех анализов): SiO2 11.47-32.66, TiO2 19.29-56.05, Al2O3 3.95-11.47, Fe2O3 6.70-10.36, MgO 2.97-4.84, CaO 2.42-8.04, Na2O 1.132.82, K2O 2.06-5.34, MnO 10.85-13.36 (мас. %).

Содержания главных породообразующих оксидов, литохимические модули, химические индексы и индикаторные соотношения, применяемые при реконструкциях условий образования отложений и использованные 29

Рис. 3. Особенности строения отложений пижемской свиты: а — чередование песчано-алевритовых и сланцевых слойков (обр. В-6, сканированное изображение шлифа); б — микрополости в песчано-алевритовых слойках, в разной степени заполненные гидроокислами железа (обр. В-7); в — выполненные гидроокислами железа ромбические полости (обр. В-7); г — сферические образования самородного железа в обломке породы (обр. В-4)

Fig. 3. Characteristics of pizhemskaya suite: a — alternation of sandstone-aleurite and shale layers, sample B-6, scanned image of thin section; б — variously filled cavities in sandstonealeurite layers with iron hydroxide, sample B-7; в — rhombic voids filled by iron hydroxide, sample B-7; г — native iron spheres in rock debris, sample В-4

при построении соответствующих диаграмм, приведены в таблицах 1 и 2.

По результатам нормативного минерального пересчета породы в среднем содержат (об. %): кварц — 34.2, мусковит — 23.9, кислый (№1) плагиоклаз — 18.5, хлорит — 14.5, калиевый полевой шпат — 5.6, гематит — 2.6, лейкоксен — 1, апатит — 0.3, титанит — 0.2 и доломит — 0.2.

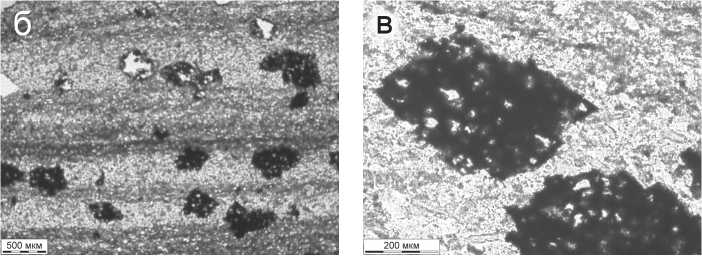

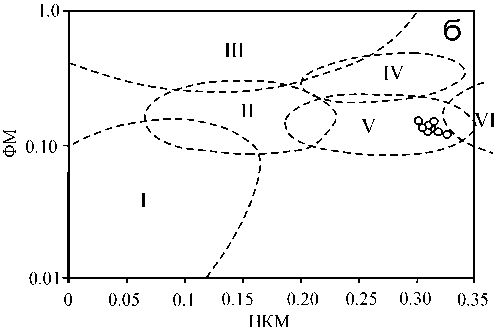

На классификационной диаграмме log(Fe2O3общ/K2O)— log(SiO2/Al2O3) [15] фигуративные точки пород пижемской свиты попали в поле глинистых сланцев (рис. 4, а). По показателю нормированной щелочности (значению НКМ, эквиваленту коэффициента Миддлтона [17]), превышающему пороговое значение 0.3, все фигуративные точки, за исключением точек обр. 2, расположены в области пород, в составе которых, по мнению Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис [8], имеется неизмененный калиевый полевой шпат, то есть присутствует вулканогенная примесь (табл. 2; рис. 4, б). Фемический модуль (ФМ), отражающий интенсивность выветривания и захоронения вещества, составляет 0.12-0.15 (табл. 2) и соответствует вулканокластическим грауваккам [7]. На классификационной диаграмме НКМ — ФМ (рис. 4, б), используемой для разделения пород, различающихся по составу глинистой фракции, фигуративные точки пород пижемской свиты попали в поле V, соответствующее осадкам хлорит-монт-мориллонит-гидрослюдистого состава [8]. На диаграмме

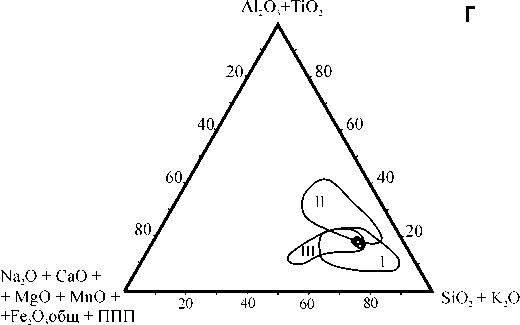

K/Al — Mg/Al [20] точки расположены в области значений, свойственных породам, в составе которых преобладает иллит-мусковитоподобная диоктаэдрическая слюда и содержащих незначительную примесь каолинита (рис. 4, в). Рентгендифрактометрический анализ показал присутствие в породе диоктаэдрической слюды (мусковита) и железистого хлорита. Поскольку при построении обсуждаемой диаграммы не учитываются содержащиеся в породе железо и натрий, то она, соответственно, не отражает присутствие альбита и железистой составляющей хлорита, а небольшой сдвиг фигуративных точек в область каолинита связан, вероятно, с присутствием в породах продуктов разложения вулканического пепла. На треугольной диаграмме с вершинами (Al2O3 + TiO2) — (Na2O + CaO + MgO + MnO + FeO + Fe2O3 + ППП) — (SiO2 + K2O) [3] фигуративные точки составов пород располагаются в центральной части поля, соответствующего морским глинам и глинам засолоненных лагун и озер аридной зоны, и одновременно на пересечении границ полей континентальных глин тропического и холодного климатов (рис. 4, г).

Значения CIA — индекса химического выветривания, показателя климата в области размыва [18] — около 70, что указывает на среднюю степень переработки материала на палеоводосборах в условиях теплого климата (табл. 2). Индекс выветривания CIW [14] 82—83 также со-

Таблица 1. Содержание породообразующих оксидов, мае. % Table 1. Content of rock-forming oxides, wt.%

|

N п/п |

N обр. N sample |

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

FeO |

MnO |

MgO |

CaO |

Na 2 O |

k2o |

P 2 O 5 |

ППП poi |

Сумма Total |

|

1 |

1 |

61.99 |

0.86 |

17.95 |

3.06 |

4.26 |

0.058 |

1.73 |

0.40 |

1.93 |

3.70 |

0.092 |

4.29 |

100.32 |

|

2 |

2 |

61.18 |

0.84 |

18.04 |

3.45 |

4.09 |

0.039 |

1.74 |

0.40 |

1.69 |

3.76 |

0.140 |

4.38 |

99.75 |

|

3 |

3 |

63.12 |

0.91 |

17.93 |

2.78 |

3.93 |

0.049 |

1.56 |

0.30 |

1.91 |

3.79 |

0.065 |

3.98 |

100.32 |

|

4 |

4 |

61.78 |

1.03 |

19.04 |

2.57 |

3.69 |

0.032 |

1.54 |

0.40 |

1.87 |

4.18 |

0.059 |

4.19 |

100.38 |

|

5 |

5 |

64.07 |

0.86 |

17.89 |

1.85 |

4.63 |

0.051 |

1.50 |

0.30 |

2.04 |

3.64 |

0.061 |

3.41 |

100.30 |

|

6 |

6 |

63.21 |

0.95 |

18.49 |

1.94 |

4.22 |

0.052 |

1.43 |

0.40 |

1.95 |

4.06 |

0.083 |

3.70 |

100.49 |

|

7 |

7 |

63.08 |

0.86 |

17.85 |

2.88 |

3.94 |

0.053 |

1.52 |

0.40 |

1.87 |

3.65 |

0.069 |

4.02 |

100.19 |

|

8 |

9 |

63.90 |

0.88 |

17.86 |

1.91 |

4.68 |

0.059 |

1.53 |

0.30 |

1.96 |

3.59 |

0.076 |

3.59 |

100.34 |

Таблица 2. Литохимические модули и индикаторные соотношения Table 2. Lithochemical modules and indicator ratios

|

к \ к 5 |

о 5 |

О о" о |

^ о* й о |

^ S к |

S ь S е |

W |

3 ад S |

< и |

и |

§ |

й Ь |

S + |

'й' + о + 3 |

+ О К ее н о +н и i + о" № Z |

6' Н + О Ч |

О + о4 и |

о" О ^ |

гд Ь |

|||

|

1 |

1 |

—0.08 |

0.54 |

0.31 |

0.15 |

—0.73 |

—0.93 |

0.17 |

0.06 |

69.39 |

82.14 |

0.86 |

135.02 |

11.85 |

0.61 |

15.67 |

18.81 |

65.69 |

0.21 |

—0.99 |

—6.65 |

|

2 |

2 |

—0.04 |

0.53 |

0.30 |

0.15 |

—0.98 |

—1.02 |

0.17 |

0.06 |

70.39 |

83.72 |

0.85 |

208.05 |

12.54 |

0.60 |

15.75 |

18.88 |

64.94 |

0.21 |

—0.83 |

—6.12 |

|

3 |

3 |

—0.13 |

0.55 |

0.32 |

0.13 |

—0.12 |

—0.63 |

0.17 |

0.05 |

69.68 |

82.94 |

0.82 |

146.42 |

10.25 |

0.63 |

14.46 |

18.84 |

66.91 |

0.21 |

—1.32 |

—6.57 |

|

4 |

4 |

—0.21 |

0.51 |

0.32 |

0.13 |

0.70 |

0.00 |

0.18 |

0.05 |

69.54 |

83.34 |

0.80 |

209.06 |

8.43 |

0.66 |

14.26 |

20.07 |

65.96 |

0.21 |

—1.38 |

—6.63 |

|

5 |

5 |

—0.29 |

0.55 |

0.32 |

0.13 |

—0.26 |

—0.88 |

0.16 |

0.05 |

69.50 |

82.09 |

0.78 |

133.27 |

10.29 |

0.64 |

13.73 |

18.75 |

67.71 |

0.22 |

—0.86 |

—7.38 |

|

6 |

6 |

—0.32 |

0.53 |

0.33 |

0.12 |

0.62 |

—0.35 |

0.18 |

0.05 |

68.91 |

82.45 |

0.78 |

124.80 |

8.90 |

0.66 |

13.64 |

19.44 |

67.27 |

0.20 |

—0.92 |

—7.07 |

|

7 |

7 |

—0.10 |

0.55 |

0.31 |

0.13 |

—0.57 |

—0.99 |

0.16 |

0.05 |

69.68 |

82.43 |

0.82 |

137.75 |

11.05 |

0.62 |

14.63 |

18.71 |

66.73 |

0.22 |

—1.29 |

—6.34 |

|

8 |

9 |

—0.27 |

0.55 |

0.31 |

0.13 |

—0.44 |

—0.83 |

0.16 |

0.05 |

69.97 |

82.57 |

0.78 |

117.23 |

10.24 |

0.64 |

13.97 |

18.74 |

67.49 |

0.20 |

—0.85 |

—7.15 |

Примечание: ГМ=А1 2 О 3 + TiO2+ Fe2O3 + FeO + MnO)/SiO2; НКМ = N 2 O + K 2 O/A1 2 O 3 , ТМ = TiO 2 /A1 2 O 3 ; ФМ = (Fe 2 O 3 + FeO + MnO + MgO) /SiO2; ЖМ = (Fe2O3 + FeO + MnO)/(Al2O3 + TiO2), массовые проценты.

CIA = 100*Al2O3/(Al2O3+ CaO + Na2O + K2O), ICV + (Fe2O3+ K2O + Na2O + Ca2O + Mg2O = TiO2)/Al2O3CIW = 100*Al2O3/(Al2O3 + CaO + + Na2O), молекулярные количества.

Note: ГМ = Al2O3 + TiO2 + Fe2O3 + FeO + MnO)/SiO2; НКМ = N2O + K2O/Al2O3, ТМ = TiO2/Al2O3; ФМ = (Fe2O3 + FeO + MnO + MgO)/ SiO2; ЖМ=(Fe2O3+FeO+MnO)/(Al2O3+TiO2), weight percent.

CIA = 100*Al2O3/(Al2O3 + CaO + Na2O + K2O), ICV + (Fe2O3 + K2O + Na2O + Ca2O + Mg2O = TiO2)/Al2O3CIW = 100*Al2O3/(Al2O3 + +CaO + Na2O), molecular quantities.

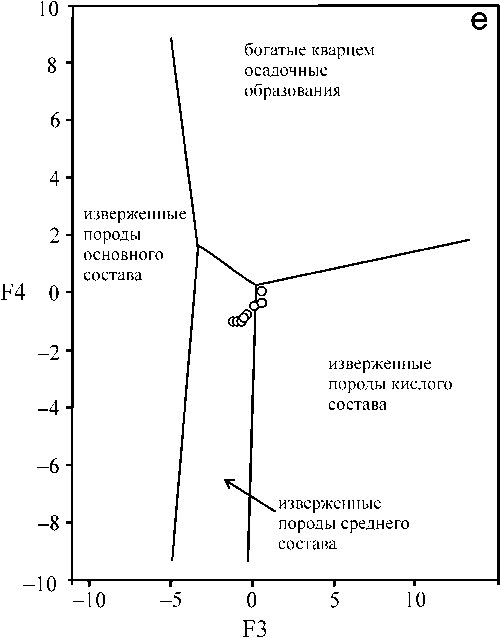

ответствует средней степени разложения исходных пород (табл. 2). Индекс изменения состава ICV [10] 0.78-0.86 характеризует породы как достаточно однородные, содержащие большое количество глинистых минералов (табл. 2). На диаграмме ICV — CIA [16] фигуративные точки занимают промежуточное положение между линиями, соответствующими составам размываемых основных и кислых пород (рис. 4, д). На диаграмме F3 — F4 [19] точки пород пижемской свиты расположены в полях изверженных пород среднего и основного составов вблизи границы с областью богатых кварцем осадочных образований (рис. 4, е).

Значения соотношения Fe/Mn — фациального индикатора для осадочных отложений [2] — соответствуют отложениям, сформированным в прибрежно-морских условиях с доминированием терригенного материала (табл. 2). Титановый модуль (Fe + Mn)/Ti [5] в интервале 8.43—11.85 и алюминиевый модуль Al/(Al + Fe + Mn) [12] в интервале 0.61—0.66 характеризуют породы как не содержащие примесь эксгалятивного материала (табл. 2). Значения калиевого модуля K2O/Al2O3 [13] 0.2—0.22 соответствуют породам, сформированным преимущественно за счет рециклированного материала (табл. 2).

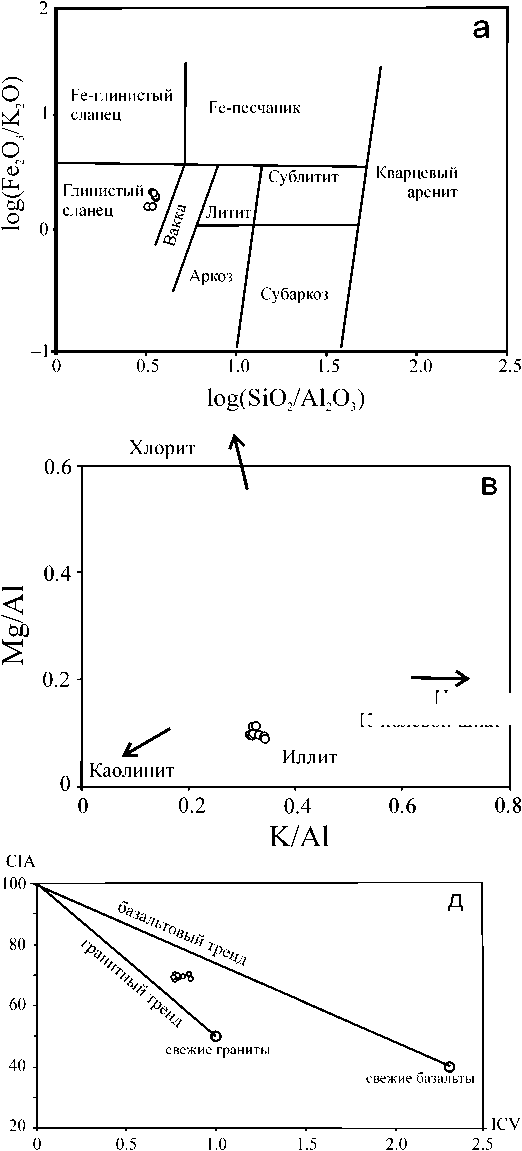

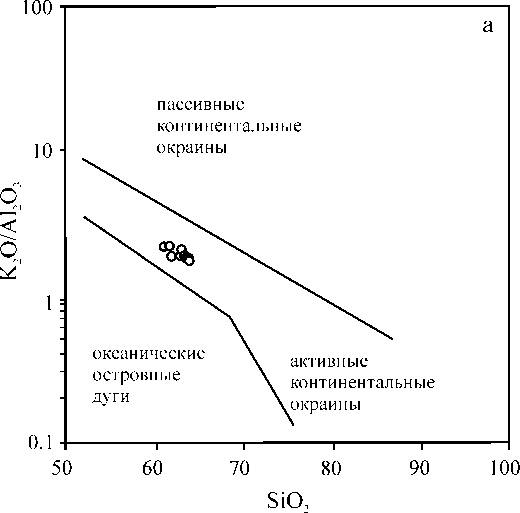

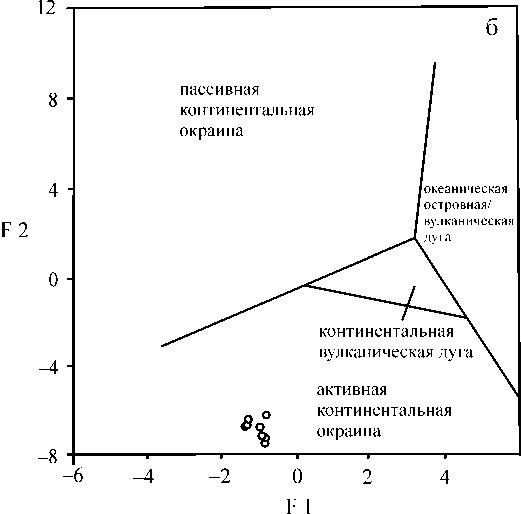

Для отражения зависимости содержания и соотношения петрогенных оксидов от палеогеодинамической обстановки формирования отложений использованы диаграммы (рис. 5), при построении которых учитывается максимальное количество оксидов [19, 10]. На обеих диаграммах фигуративные точки пород пижемской свиты попали в поля активных континентальных окраин.

Обсуждение результов

Анализ полученных данных позволяет предположить существование нескольких источников обломочного материала. Накопление рассматриваемых отложений, вероят- но, проходило за счет размыва и переотложения как метаморфических пород древнего континента, так и образований протоуралид-тиманид. Выявленные петрохимические особенности, однако, свидетельствуют о преобладании рециклированного обломочного материала метаморфических пород древнего континента. На это указывают, в частности, значения калиевого (K2O/A12O3) модуля. Но при этом значения модуля нормированной щелочности (НКМ), учитывающего также содержание натрия, дают основания предполагать присутствие в породах незначительного количества сла-боизмененного вулканокластического материала. В качестве подтверждения такого присутствия можно рассматривать обнаруженный в протолочной пробе обломок, содержащий сферические образования самородного железа и имеющий, очевидно, пирокластическое происхождение. Подобные железные сферулы, приросшие к стенкам пустот (газовых полостей) основных, средних и кислых эффузивов, известны в пределах современных высокотемпературных гидротермальных систем Камчатки и Курильской гряды [4]. Сферулы (в ассоциации со стекловатыми и рудными шлакоподобными частицами) описаны в эксплозивно-кластических фациях взрывных структур Украинского щита, в разновозрастных туфоидных и вулканогенно-осадочных отложениях Волыни, Предкарпатья, Карпат и Крыма [9]. Проявлению вулканической активности сопутствовало образование в среднем ри-фее основных интрузий вдоль зоны Центрально-Тиманского разлома, а рубеж 1100 млн лет, зафиксированный магматическими породами основного состава Северного Тимана, является началом магматизма не только на данной территории, но и во всем регионе [6].

На диаграммах, позволяющих установить палеогеоди-намическую обстановку формирования пород (см. рис. 5), расположение фигуративных точек в полях активных континентальных окраин обусловлено тем, что одним из источ- 31

Иллит+

К-полевой шпат

Рис. 4. Положение точек составов пород пижемской свиты на диаграммах: а — 1од(Ре2О3общ/К2О) — log(SiO2/Al2O3) (по [15]); б — НКМ—ФМ (по [8]), где: I — преобладает каолинит, II — преобладает монтмориллонит, меньше каолинита, может присутствовать гидрослюда, III — преобладает хлорит с подчиненной примесью железистых гидрослюд, IV — хлорит + гидрослюда, V — хлорит + монтмориллонит + гидрослюда, VI — гидрослюда с примесью полевых шпатов; в — К/ Al - Mg/Al (по [20]); г — (A12O3 + TiO2) - (Na2O + CaO + MgO + MnO + FeO + Fe2O3 + nnn)—(SiO2 + K2O) (по [3], где: I — морские глины и глины засолоненных лагун и озер аридной зоны; II — континентальные глины тропического климата; III — континентальные глины холодного и умеренно-холодного климата; д — ICV — CIA (по [16]); е — f3 — F4 (по [19])

Fig. 4. Location of composition points of enganepeyskaya suite: a — log(Fe2O3gen/K2O) — log(SiO2/Al2O3) [15]; б — NPM—FM [8] where: I — kaolinite dominated, II — montmorillonite dominated, less kaolinite, hydromica may be present, III — chlorite dominated, 32

with secondary admixture of glandular hydromica, IV — chlorite + + hydromica, V — chlorite + montmorillonite + hydromica, VI — hydromica with admixture of feldspars; в — K/Al — Mg/Al ([3]); г — (Al2O3 + TiO2) — (Na 2 O + CaO + MgO + MnO + FeO + Fe2O3 + + poi) — (SiO2 + K2O) ([3]), where: I — marine clays and clays of saline lagoons and lakes in arid zone; II — continental clays of tropical climate; III — continental clays of cold and moderately cold climate; д — ICV—CIA ([16]); e — F3 — F4 ([19])

Рис. 5. Положение точек составов пород пижемской свиты на диаграммах: а — SiO2—K2O/Na2O (по [19]; б — F1—F2 (по [10])

Fig. 5. Location of composition points of pizhemskaya suite: a — SiO2 — K2O/Na2O ([19]; б — F1—F2 ([10])

ников обломочного материала были разрушающиеся магматические и метаморфические породы древних комплексов фундамента Восточно-Европейской платформы, развитые в области питания. В состав этих комплексов входили в том числе образования активных континентальных окраин и коллизионных орогенов [11].

На треугольной диаграмме (Al2O3 + TiO2) — (Na2O + CaO + MgO + MnO + FeO + Fe2O3 + nnn)—(SiO2+K2O) [3], используемой для диагностики генетического типа отложений, фигуративные точки находятся в области перекрытия полей морских глин и глин засолоненных лагун и озер аридной зоны, континентальных глин тропического климата и континентальных глин холодного и умеренно-холодного климата. Вариант холодного и умеренного холодного климата отпадает, так как значения индекса CIA около 70 указывают на то, что осадки формировались в обстановке теплого климата. Для континентальных глин тропического пояса характерно преобладание каолинита, т. е. на диаграмме ФМ—НКМ соответствующие точки должны были попасть в поле I и располагаться в левой нижней части диаграммы K/Al — Mg/ Al (рис. 4, б, в). Для гумидного тропического климата характерно отсутствие дифференциации химически зрелого осадка, а наблюдаемая в изученных породах слоистость указывает на цикличность поступления средневыветрело-го материала, выраженную изменениями гранулометрического и минерального составов. Индикатором аридного климата является доломит. В пользу того, что ромбические полости могли принадлежать доломиту, свидетельствует их специфическая форма, предполагающая присутствие только ромбоэдров. Наиболее вероятно, что областью образования изученных пород был мелководный водоем, располагавшийся в аридной климатической зоне.

Заключение

Анализ петрохимических коэффициентов, используемых в качестве индикаторов при палеогеографических реконструкциях, показал, что образование отложений пижем-ской свиты возвышенности Очпарма проходило в аридном климате в условиях мелководного бассейна с незначительными, вероятно сезонными, колебаниями уровня. В относительно холодные и влажные периоды накапливались преимущественно глинисто-слюдистые с примесью алевритового материала слойки, в жаркие сезоны – более грубозернистые слойки, а превышение испарения над стоком привело к образованию в них сингенетичного доломита. Обломочная часть пород сформирована из фрагментов метаосадочных и магматических пород фундамента древнего континента, сла-боизмененного полевошпатового материала более молодых вулканитов протоуралид-тиманид, располагавшихся, судя по степени изменения, на небольшом удалении, а также незначительной примеси обломков пирокластического происхождения. Накопление осадка на континентальном шельфе сопровождалось эпизодом вулканической активности, связанной с эпиконтинентальным рифтогенезом. Преобразование вещественного состава отложений происходило под влиянием многостадийных постдиагенетических процессов — растворения, трансформации, аутигенного минералообразования и перекристаллизации, приведших к формированию их современного облика.

Список литературы Вещественный состав и условия образования пород Пижемской свиты верхнего рифея на возвышенности Очпарма (Южный Тиман)

- Годовиков А. А. Минералогия. М.: Недра, 1975. 520 с.

- Розен О. М., Журавлев Д. З., Ляпунов С. М. Геохимические исследования осадочных отложений Тимано-Печерской провинции // Разведка и охрана недр. 1994. № 1. С. 18-21.

- Ронов А. Б., Хлебникова З. В. Химический состав важнейших генетических типов глин // Геохимия. 1961. № 6. С. 449-469.

- Рычагов С. Н., Главатских С. Ф., Сандимирова Е. И. Рудные и силикатные магнитные шарики как индикаторы структуры, флюидного режима и минералорудообразования в современной гидротермальной системе Баранского (о-в Итуруп) // Геология рудных месторождений. 1996. Т. 38. № 1. С. 31-40.

- Страхов Н. М. Проблемы геохимии современного океанского литогенеза. М.: Наука, 1976. 300 с.