Вещевой комплекс из средневекового погребения вблизи озера Парисенто на Гыданском полуострове (арктическая зона Западной Сибири)

Автор: Гусев А.В., Плеханов А.В., Подосенова Ю.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье вводится в научный оборот вещевой набор из детского погребения, обнаруженного в 2016 г. на территории Гыданского п-ова (Тазовский р-он Ямало-Ненецкого автономного округа). В условиях слабой археологической изученности арктических территорий западно-сибирской части Евразии эти материалы имеют большую ценность для понимания культурно-исторических процессов, протекавших здесь в эпоху Средневековья. Прежде захоронения этого периода были известны лишь на территории соседнего п-ова Ямал. В работе подробно изложены обстоятельства обнаружения погребения. Объект был нарушен вследствие ветровой эрозии, вещи находились в переотложенном состоянии, костяк практически полностью утрачен. Установлена принадлежность костных остатков и части волос из кома, который прилип к металлической чаше, ребенку, умершему в период раннего детства (1-3 года). Приводится описание богатого вещевого набора захоронения, в составе которого - бронзовая импортная чаша, бронзовые рукоять ножа и ножны, серебряная серьга. Чаша из оловянной бронзы относится к художественным изделиям мастеров X-XI вв. Восточного Ирана и Средней Азии. Рукоять ножа и ножны по облику и технологии изготовления принадлежат к группе вещей, известных в Нижнем Приобье, южной части Ямала, а также в Приуралье в конце I - начале II тыс. В статье приводятся результаты рентгенофлуоресцентного анализа, по которым определяется химический состав металла всех найденных изделий. Орнаментированный фрагмент керамического сосуда из погребального инвентаря причислен к тиутейсалинскому типу (IX-XII вв.) нижнеобской культуры. По вещевому комплексу установлена вероятная дата погребения ребенка - X-XI вв. На основе полученных данных сделан вывод о синхронности процессов освоения тундр Ямальского и Гыданского п-овов выходцами из лесотундровой и северо-таежной зон Западной Сибири.

П-ов гыданский, ямало-ненецкий автономный округ, эпоха средневековья, металлическая чаша, бронзовая рукоять ножа и ножны, рентгенофлуоресцентный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145940

IDR: 145145940 | УДК: 903.2: | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.2.069-076

Текст научной статьи Вещевой комплекс из средневекового погребения вблизи озера Парисенто на Гыданском полуострове (арктическая зона Западной Сибири)

Арктические территории западно-сибирской части Евразии археологиче ски изучены крайне неравномерно. Так, для относящихся к Ямало-Ненецкому а.о. (ЯНАО) п-ова Ямал за последние 20–30 лет собраны сведения о более чем 100 археологических памятниках (в подавляющем большинстве это временные стоянки эпохи Средневековья), а для п-ова Гыданского эта работа только начинается. Сравнительно недавно появились сведения о первых результатах археологических разведок в Гыданской тундре. В 2015–2016 гг. на северо-западном побережье п-ова Гыданского обнаружены стоянки эпохи Средневековья Халцынейса-ля-1 и -2 [Скочина, Еньшин, 2017]. В 2016 г. в средней части полуострова найдены остатки детского погребения, а также несколько местонахождений артефактов без культурного слоя [Гусев, Плеханов, 2016]. Наибольший интерес представляет предметный комплекс детского захоронения эпохи Средневековья; его описанию и посвящена настоящая статья.

Данные по могильникам эпохи Средневековья Западно-Сибирской Арктики пока очень скудны, поэтому ценность каждого из археологически исследованных объектов крайне велика. В 1929 г. В.Н. Чернецовым на берегу пролива Малыгина и у мыса Хаэн-Сале в северной части Ямала проводились раскопки поселения. В одном из остатков жилищ было обнаружено захоронение человека без датирующего инвентаря. Умерший был погребен на левом боку с подогнутыми ногами, головой на север. Само поселение исследователь датировал XVI в. [Чернецов, 1957, с. 236–237].

В начале 1980-х гг. коллекция Салехардского музея пополнилась предметами (чаши, украшения, рукояти ножей и ножны), переданными собирателем Б.И. Василенко. По словам дарителя, часть находок была обнаружена в разрушенных ветровой эрозией одном-двух погребениях могильника Хэто-сё на юге Ямала. В последующем А.В. Соколковым было проведено повторное обследование могильника: в 1992 г. раскопаны два погребения (в одном умерший захоронен в скорченном положении на левом боку, в другом – вытянуто (на животе?)). Скелеты находились в неглубоких ямах, близко к поверхности. Погребения датированы IX–XII вв. [Брусницына, 2000, с. 37].

В 2016 г. одним из авторов статьи были проведены раскопки на археологическом памятнике Юр-Яха III в южной части п-ова Ямал, который первоначально определялся как поселение. В ходе раскопок изучены о статки трех погребений, два из которых сохранились наиболее хорошо. Подробно прослежен обряд трупоположения скорченно на левом боку в ямах, углубленных в материковую супесь на 23–28 см. По имеющемуся сопроводительному инвентарю (керамический сосуд, бронзовая рукоять ножа, браслет) памятник был отнесен к XI–XII вв. [Плеханов, 2016].

В том же году частично исследован грунтовый могильник Бухта Находка-2 на юго-востоке Ямала. В результате работ были вскрыты 14 захоронений, в которых обнаружены о статки шести индивидов. В их числе – два женских анатомически целых костяка (умершие погребены скорченно на левом боку). Из сопроводительного инвентаря следует отметить керамический сосуд, аналогичный сосуду из погребений грунтового могильника Юр-Яха III [Кардаш, Гайдакова, 2017, рис. 2]. В другом захоронении, от которого, по мнению авторов, сохранился лишь погребальный инвентарь, находилась иранская бронзовая чаша [Там же, рис. 4]. Могильник датирован исследователями двумя периодами: серединой VI – серединой VII в. и XII – XIII вв. Ассоциируется с жителями городища Бухта Находка.

Обстоятельства находки

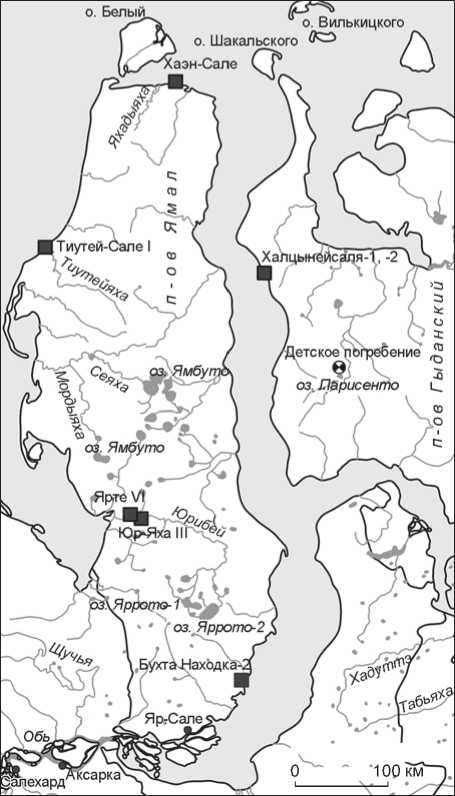

Разведочные археологические работы проводились в 2016 г. сотрудниками государственного казенного учреждения ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» в районе оз. Парисенто – одного из крупнейших в гидросистеме Гыданского п-ова (рис. 1). На небольшом удалении к северу от озера расположено несколь- ко других безымянных, значительно уступающих по площади водоемов. На берегу ближайшего из них в 1980–1990-х гг. функционировал геокриологический стационар «Парисенто». Поверхность на территории бывшего стационара в значительной степени была разрушена вследствие хозяйственной деятельности, что привело к образованию яреев и участков накопления эоловых отложений.

В самом начале разведочных работ в 800 м к северу от оз. Парисенто на поверхности останца, нарушенной ветровой эрозией, был обнаружен оголенный фрагмент бронзовой чаши, лежавший вверх дном. На этом месте был заложен разведочный раскоп площадью 16 м² (рис. 2). В процессе расчистки удалось установить, что под поверхностными слоями и частично сохранившимся дерном залегали еще несколько мелких обломков этой же чаши, бронзовая рукоять ножа с частью железного лезвия, бронзовые ножны и серьга, а также небольшой фрагмент венчика керамического сосуда. Предметы располагались компактно (площадь участка их локализации составляла примерно 1,2 × 0,6 м) и вместе с тем хаотично, что позволило сделать вывод об их переотложенном залегании. Вмещающие слои образованы оподзолен-ной светло-серой супесью с незначительными включениями остатков полусгнившего дерна, а также желтой материковой супесью, нарушенной ветровой эрозией. Контуров углубления, вмещающего находки, костей и иных остатков, которые могли иметь отношение к погребальной конструкции, в раскопе обнаружить не удалось. Не принесли результатов поиск других археологических артефактов и попытки заложить шурфы на ближайшей территории.

На погребальный характер металлической чаши указывал имевшийся на ее внутренней стороне ком

Рис. 1. Археологические памятники на п-овах Ямал и Гыданский.

Рис. 2. Место обнаружения артефактов.

из шерсти животного (оленя?) и воло с человека, а также человеческих костей. Он был разобран в камеральных условиях антропологом Е.О. Святовой. Ею выделены фрагменты левой и правой теменной, височной и затылочной костей. Установлено, что остеологические остатки и часть волос принадлежали ребенку, умершему в период раннего детства (1–3 года). Наиболее вероятный возраст смерти был определен в пределах 1 года; для выводов о расовой принадлежности данных оказалось недостаточно.

Описание вещевого набора

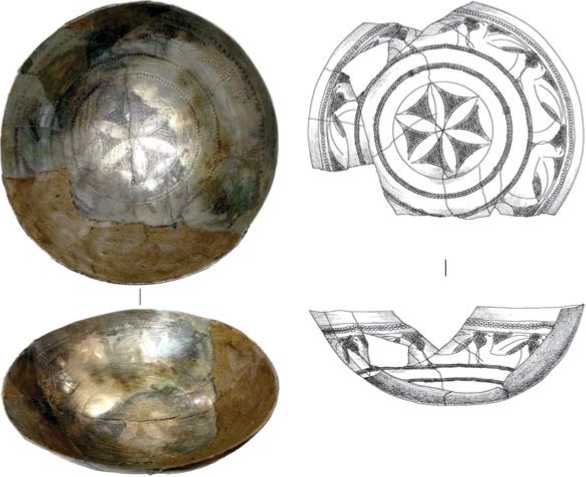

Чаша из оловянной бронзы, сферической формы, выполнена в технике горячей ковки (рис. 3, 1 ). Диаметр изделия 13,6 см, высота 5,0 см, толщина стенок 0,05 см. Обстоятельства находки позволяют полагать, что предмет был сломан в древности, сохранилось семь фрагментов. Изделие прошло реставрацию в мастерской Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского

0 6 cм

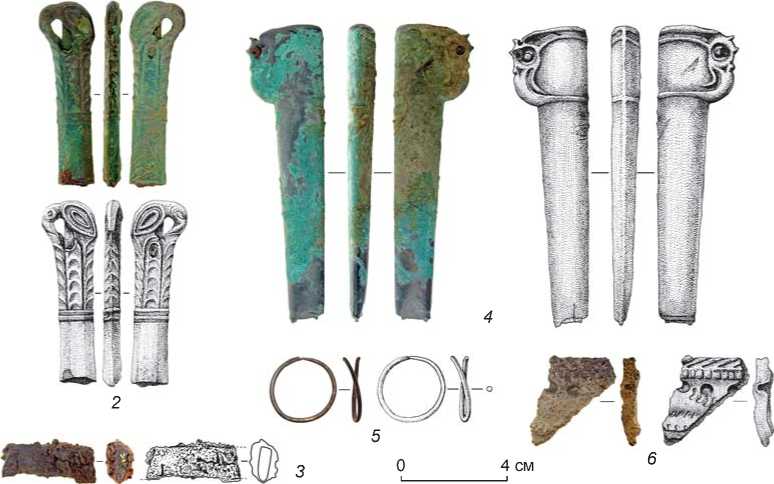

Рис. 3. Находки из детского погребения.

1 – чаша; 2 – рукоять ножа; 3 – фрагмент лезвия ножа; 4 – ножны; 5 – серьга; 6 – фрагмент керамического изделия. 1 – оловянная бронза; 2, 4 – сплав на основе меди; 3 – железо; 5 – сплав на основе серебра; 6 – глина.

(г. Салехард). В настоящее время цвет чаши от темнозеленого до золотистого, на изделии имеется патина, снаружи и внутри поверхность полирована. Орнамент из дуг и кругов нанесен только на внутреннюю поверхность сосуда с помощью циркульного инструмента. Фоновое пространство дна заполняют маленькие кружки с точкой посередине, выполненные двузубым вращающимся инструментом. На дне изображены шестичастная розетка, вокруг нее – два неорнаменти-рованных пояса, оконтуренных поясками из кружков с точкой в центре. Стенки украшает широкий пояс, состоящий из повторяющихся изображений плывущей птицы; композицию дополняет полоска из кружков более крупных, чем в заполнении фона на дне изделия.

Подобные чаши многочисленны в Иране, Средней Азии и странах Восточной Европы [Melikian-Chirvani, 1974, p. 151, fig. 40, 41]. Территориально ближайшие аналоги гыданской чаше обнаружены на п-ове Ямал. Один фрагмент чаши найден при исследовании «городища» Ярте VI [Плеханов, 2014, с. 68, рис. 241]. Две близкие по типу чаши были извлечены из разрушенных погребений могильника Хэто-сё на юге Ямала [Сокровища…, 1996, с. 123, № 57; с. 124, № 58]. Две похожие чаши обнаружены в 2002 г. при раскопках могильника Зелёный Яр на р. Полуй (Приуральский р-н ЯНАО) [Зелёный Яр…, 2005, с. 141]. Еще одно изделие такого рода имеется среди находок из раскопанного в 2017 г. в ЯНАО грунтового могильника Бухта Находка-2 [Кардаш, Гайдакова, 2017, с. 333, рис. 4]. Аналогичные чаши известны в материалах, полученных в ходе этнографических сборов на территории ЯНАО [Бауло, 2011, с. 249, рис. 382; с. 250, рис. 383]. Подобные чаши распространены по всей территории таежной и тундровой зон Западной Сибири; известно не менее 20 таких изделий, причем как целых, так и фрагментированных (размеры миниатюрных фрагментов 1 см2 и менее) [Федорова, 2012, с. 86; Зыков и др., 1994, кат. 302–304]. В Европейской России аналогичные изделия встречаются от западных склонов Урала до бассейна Оки [Руденко, 2000, с. 85–87; Никитина, Руденко, Алибеков, 2017]. Их связь с погребальными объектами во всем ареале проявляется весьма устойчиво: металлические чаши или их фрагменты входят в состав погребального инвентаря либо в поминальные комплексы на территории могильников.

Утвердилось мнение о том, что подобные чаши изготавливались иранскими мастерами с VIII в. н.э., их производство стало массовым в IX–XI вв. [Сокровища…, 1996, с. 122]. По одной из последних версий, местом изготовления таких сосудов, скорее всего, были государства, существовавшие в X–XI вв. на территориях Восточного Ирана и Средней Азии, – Кара-ханидское (Газневидское) и Саманидское [Никитина, Руденко, Алибеков, 2017, с. 77]. Исследователи подчеркивают внешние отличия чаш из Марийского По- волжья и с севера Западной Сибири от классических изделий Средней Азии: на первых отсутствуют декор на внешней поверхности и надписи арабской вязью [Литвинский, Соловьев, 1985, с. 166, рис. 47, 3]. Впрочем, были и исключения из правил – на чаше, найденной в погр. 20 Барсова городка в Сургутском Приобье, имелась арабская надпись [Арне, 2005, рис. 210]. Знание региональных особенностей рассматриваемых чаш пока, к сожалению, не помогает определить локализацию центров производства такой посуды и механизмы их деятельности.

Появление чаш на севере Западной Сибири связано с функционированием средневековых торговых путей. Наиболее вероятно, такие изделия доставляли из Восточного Ирана и Средней Азии через Волжскую Булгарию (по такому пути шло еще посольство Ибн Фадлана в начале X в.). Этот маршрут, являвшийся частью Великого шелкового пути, который соединял страны Востока и Запада, использовался в IX – середине XI в. [Никитина, Руденко, Алибеков, 2017, с. 77].

Рукоять ножа отлита в объемной двухсторонней форме с сердечником, поверхность покрыта зеленой патиной (рис. 3, 2 ). Ее высота 6,8 см, ширина 1,7 см. Рукоять представляет собой овальную в сечении трубочку, которая плавно переходит в профильное изображение стоящей хищной птицы с мощным загнутым клювом. Декор собственно рукояти разделен на две зоны. Нижняя, примыкающая к лезвию, оформлена гранями, отделена от лезвия пояском из двойного валика. Верхняя состоит из трех вертикальных кантов в виде длинных лепестков. Клюв, когтистые лапы и хвост птицы опираются на эти лепестки. Внутри рукояти сохранился обломок железного черешка в деревянной втулке.

Аналоги рукояти весьма многочисленны в Урало-Сибирском регионе. Они имеются среди находок из могильников Сургутского Приобья – Сайгатин-ского I, Барсовского I – Барсов городок (раскопки А.П. Зыкова и Л.М. Тереховой) [Зыков и др., 1994, с. 91, 104]. На территории к юго-западу от Сургута большая серия рукоятей обнаружена в Ликинском могильнике X–XIII вв. [Викторова, 2008]. Рукояти найдены также в Нижнем Приобье [Чернецов, 1957, с. 156, табл. VII, 4 ] и даже в Верхнем Прикамье (на этой территории они встречаются редко, по-видимому, попали сюда из-за Урала) [Оборин, Чагин, 1988, с. 79, рис. 44]. Территориально наиболее близки к ним находки из бассейна р. Юрибей на Ямале [Сокровища…, 1996, с. 58–65, № 13–17]. Аналогичные рукояти ножей известны и по материалам этнографических экспедиций и сборам А.В. Бауло, Е.А. Пивневой, Е.И. Тылико-вой в Шурышкарском р-не ЯНАО [Бауло, 2011, с. 216, рис. 337–338; с. 217, рис. 339–340]. Время бытования подобных рукоятей – от VIII до XI в.

Фрагмент лезвия железного ножа лежал отдельно от рукояти с обломком черешка; ранее находки были, вероятно, составляющими одного орудия. Длина предмета 3,4 см, ширина 1,4 см. Фрагмент сильно коррозирован (рис. 3, 3 ).

Бронзовые ножны отлиты в объемной двухсторонней форме (рис. 3, 4 ). Поверхность подвергалась полировке, покрыта зеленой патиной. Высота изделия 10,9 см, ширина 3,0 см. Ножны овальные в сечении. Внизу обнаружено отверстие, на внешней кромке которого выполнен полукруглый желобок. Судя по неровному краю, изделие должно было иметь декорированное продолжение в нижней части. В верхней части ножен на одном из ребер размещено изображение головы грифона, шея которого плавно переходит в два параллельных валика на внешней поверхности ножен. Еще один опоясывающий валик отходит от загнутого клюва. В области глаз грифона имеется отверстие для привязывания, в нем сохранился фрагмент кожаного ремешка.

Бронзовые ножны – весьма редкая находка на территории Приобья. Ближайшие аналоги им имеются в коллекции Б.И. Василенко; они найдены предположительно в районе оз. Нанто и р. Юрибей [Сокровища…, 1996, с. 64–65, № 18]. Двое стилистически близких к ним ножен были опубликованы В.Н. Чернецовым в середине ХХ в. Одни из них обнаружены на юге Ямала, другие – в бассейне р. Печоры [Чернецов, 1957, с. 156, табл. VII, 2 ; с. 157, табл. VIII, 1 ]. Еще одни ножны, возможно, происходят из бассейна р. Северная Сосьва [Бауло, 2011, с. 219, кат. 342]. Таким образом, все опубликованные подобные находки известны по случайным сборам. По этой причине их дата может быть определена лишь по стилистике изображений, которая сближает рассматриваемые изделия с бронзовой художественной пластикой VIII–XII вв.

Серебряная серьга, свернутая из пластины, покрыта темно-серой патиной. Толщина находки 0,2 см, диаметр 2,5 см. Изделие изготовлено из тонкой серебряной пластины, свернутой в круглую в поперечном сечении трубочку (рис. 3, 5 ). Один из концов изделия приострен, другой заканчивается неглубокой выемкой.

Наиболее ранние бронзовые серьги и височные подвески из протянутой проволоки, сходные по форме и размерам, появились на могильниках Верхнего Прикамья в ломоватовское время [Голдина, 1985, табл. III, 1–3]. Позднее, в X–XIII в., их аналоги были погребены, например, на Чиргинском могильнике (Удмуртское Приуралье) [Иванов, 1997, с. 247, рис. 62, 2]. Не сколько похожих бронзовых сережек найдено в Южном Зауралье в погребениях Ликинского могильника X–XIII вв. [Викторова, 2008, рис. 149, 161; 160, 271]. Близкая по форме сережка из могильника Ленк- понк в Приобье была опубликована В.Н. Чернецовым [1957, табл. XXX, 10]. Серьги в виде кольца изготавливались из серебра в большом количестве булгарскими мастерами начиная с VIII–IX вв.; изделия известны благодаря, например, материалам Больше-Тарханско-го могильника [Генинг, Халиков, 1964, табл. XIV, 2]. Такие серьги бытовали и в X–XIII вв. [Казаков, 1991, с. 114–116; Полякова, 1996, с. 169]. Не исключено, что в Прикамье находился центр по производству подобных украшений. К.А. Руденко поддерживал мнение А.П. Смирнова о том, что подобные серьги не могут рассматриваться как датирующий элемент [Руденко, 2015, с. 217]. Правда, это заключение касается украшений, выполненных из медной или серебряной проволоки; прямые аналоги рассматриваемого образца, выполненного из пластины, нам неизвестны.

Керамический материал в рассматриваемом комплексе представлен венчиком небольшого размера. Высота предмета 3,9 см, ширина 2,6 см, толщина 0,7 см (рис. 3, 6 ). Срез венчика орнаментирован оттисками наклоненного влево гребенчатого штампа, верх – пояском оттисков наклоненного вправо такого же штампа. Под венчиком расположен выступающий валик, поверх которого нанесен горизонтальный поясок из оттисков вертикально поставленного мелкозубого гребенчатого штампа. Под валиком имеется ряд ямок диаметром 0,5 см. Под ним на шейке фрагмента располагаются горизонтальные ряды из наклоненных влево полулунных вдавлений.

Такая орнаментация характерна для средневековой керамической посуды Ямала и может быть уверенно отнесена к тиутейсалинскому типу нижнеобской археологической культуры IX–XII вв. Данный тип выделен Л.П. Лашуком по находкам В.Н. Чернецова с поселения Тиутей-Сале I [Чернецов, 1957, с. 194; Лашук, 1968]. Прямые аналоги такой посуды на Ямале имеются в материалах «городища» Ярте IV, грунтового могильника Юр-Яха III [Плеханов, 2017] и могильника Бухта Находка-2 [Кардаш, Гайдакова, 2017, с. 332, рис. 2]. Особенностью сосудов является утолщенное дно на невысоких поддонах.

Совокупность датирующих признаков вещей позволяет считать, что погребение ребенка, обнаруженное вблизи оз. Парисенто, могло быть совершено в IX–XI вв. Впрочем, наиболее вероятной представляется дата X–XI вв.

Результаты анализа методом рентгенофлюоресцентной спектроскопии (РФА)

Исследование изделий из цветного металла проводилось при помощи портативного рентгенофлюоресцентного спектрометра Bruker S1 Sorter, который

Химический состав металла изделий (метод РФА)

|

Предмет |

Тип сплава |

Ag |

Cu |

Pb |

Fe |

Se |

Sb |

As |

Sn |

Ni |

Zn |

Со |

|

Чаша |

Cu-Sn |

0 |

76,5 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0,44 |

22,6 |

0,27 |

0 |

0,19 |

|

Ножны |

Cu-Sn-Pb-Zn-As |

0 |

49,2 |

15,1 |

0,89 |

0,07 |

0,49 |

3,33 |

27,4 |

0 |

3,52 |

0 |

|

Рукоять ножа |

Cu-Sn-Pb |

0 |

77 |

3,87 |

0,63 |

0 |

0 |

0 |

18,2 |

0,26 |

0 |

0,04 |

|

Серьга |

Ag-Cu |

91,6 |

6,98 |

0,79 |

0 |

0 |

0 |

0,63 |

0 |

0 |

0 |

0 |

предназначен для количественного неразрушающего анализа содержания химических элементов в изделиях из металлов методом рентгенофлюоресцентной спектрометрии. Прибор обнаруживает наличие разных элементов до сотой доли процента. Подобные приборы в последнее время активно используются при изучении археологических материалов; несмотря на некоторые недостатки, они доказали свою эффективность [Тишкин, Серегин, 2011, с. 61–66].

Для выявления изменений в химическом составе металла, которые дает коррозия, на одном изделии отбирали пробы с нескольких уровней (без зачистки поверхности, с минимальной или глубокой зачисткой). При проведении анализов с поверхности без зачистки в составе металла обнаружены отклонения: повышение содержания железа (Fe), мышьяка (As), в отдельных изделиях – олова (Sn) и свинца (Pb). Выводы по химическому составу металла проводились на основе усреднения данных результатов анализов проб с очищенной поверхности. Окончательная обработка проведена в соответствии с принятой классификацией металлов и их сплавов [Ениосова, Митоян, Сарачева, 2008, с. 125–132].

Чаша была изготовлена из сплава Cu-Sn (оловянная бронза). Близкие соотношения меди и олова были зафиксированы и для других морфологически сходных изделий [Никитина, Руденко, Алибеков, 2017, с. 76; Melikian-Chervani, 1974, р. 150]. Анализ рукояти ножа и ножен (Cu-Sn-Pb-Zn-As – многокомпонентный сплав на основе меди) пока мало что может дать, процесс изучения состава бронзовых западно-сибирских вещей только начинается. Анализ серьги (Ag более 91 % – сплав на основе серебра) пока также в большей степени лишь пополняет наши знания о средневековых украшениях (см. таблицу ).

Заключение

Накопленные к настоящему времени археологические данные по арктической зоне Гыданского п-ова позволяют предположить синхронность процессов освоения этой территории и территории соседнего п-ова Ямал. Освоение ямальской тундры севернее р. Юрибей, по археологическим данным, началось в V–VI вв., что могло быть связано с наступлением сухого и теплого климата [Ушедшие в холмы…, 1998]. Климатические факторы могли вызвать миграцию на север стад северного оленя, вслед за которыми пришлось двигаться и человеческим коллективам.

К этому времени в северотаежной зоне предки современного угро-самодийского населения уже освоили транспортное оленеводство, о чем свидетельствуют материалы древнего сакрально-производственного центра Усть-Полуй (ок. I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.) [Гусев, Плеханов, Федорова, 2016]. В глубь открытой тундры проникали номады, которые, вероятно, были представителями западно-сибирских лесотундровых охотников и рыболовов. Находки из раннего слоя поселения Тиутей-Сале I (VI–VII вв.), расположенного далеко на северо-западном побережье Ямала, дают представление об одном из ранних эпизодов этого процесса. Далекие меридиональные перекочевки за стадами оленей (летом на север, зимой на юг) стали основой стабильного хозяйства обитателей этих территорий. Происходило постепенное обособление тундрового населения, свидетельством чего является керамика сформировавшегося в IX–XII вв. тиутейсалинского типа. Именно эта керамика была найдена на стоянках Хал-цынейсаля-1 и -2 на северо-западной оконечности Гыданского п-ова. Благодаря контактам обитателей северотаежной зоны с населением территорий, расположенных южнее, жители тайги могли приобретать инокультурные престижные украшения и другие вещи. В этом контексте могут быть интерпретированы о статки захоронения ребенка с богатым инвентарем в центральной части Гыданского п-ова. Иранская чаша из этого погребения маркирует северо-восточную границу ареала изделий этого круга.

Авторы выражают признательность Н.В. Федоровой за консультации при подготовке публикации, а также антропологу Е.О. Святовой за проведенный анализ человеческих останков из погребения и реставратору ЯНО МВК им. И.С. Ше-мановского С.В. Питухину за работу с артефактами.

Список литературы Вещевой комплекс из средневекового погребения вблизи озера Парисенто на Гыданском полуострове (арктическая зона Западной Сибири)

- Арне Т.Й. Барсов Городок: Западносибирский могильник железного века / науч. пер. с нем. Ж.Н. Труфановой, под ред. А.Я. Труфанова. – Екатеринбург; Сургут: Урал. рабочий, 2005. – 184 с.

- Бауло А.В. Древняя бронза из этнографических комплексов и случайных сборов. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – 260 с.

- Брусницына А.Г. Современная источниковая база изучения позднего железного века полярной зоны Западной Сибири // Науч. вестн. Ямало-Ненец. а.о. – 2000. – Вып. 3. – С. 32–48.

- Викторова В.Д. Древние угры в лесах Урала (страницы ранней истории манси). – Екатеринбург: Квадрат, 2008. – 208 с.

- Генинг В.Ф., Халиков А.Х. Ранние болгары на Волге (Больше-Тарханский могильник). – М.: Наука, 1964. – 201 с.

- Голдина Р.Д. Ломоватовская культура в Верхнем Прикамье. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1985. – 280 с.

- Гусев А.В., Плеханов А.В., Федорова Н.В. Оленеводство на севере Западной Сибири: ранний железный век – средневековье // Археология Арктики. – Калининград, 2016. – Вып. 3. – С. 228–239.

- Гусев А.В., Плеханов А.В. Археологическое обследование в районе оз. Парисенто (п-ов Гыданский) // Науч. вестн. Ямало-Ненец. а.о. – Салехард, 2016. – Вып. 3. – С. 22–24.

- Ениосова А.Н., Митоян Р.А., Сарачева Т.Г. Химический состав ювелирного сырья эпохи средневековья и пути его поступления на территорию Древней Руси // Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья / отв. ред. Н.В. Рындина. – М.: Вост. лит., 2008. – С. 107–162.

- Зелёный Яр: археологический комплекс эпохи средневековья в Северном Приобье / Н.А. Алексашенко, А.Г. Брусницина, М.Н. Литвиненко, П.А. Косинцев, Е.В. Перевалова, Д.И. Ражев, Н.В. Федорова. – Екатеринбург; Салехард: УрО РАН, 2005. – 368 с.

- Зыков А.П., Кокшаров С.Ф., Терехова Л.М., Федорова Н.В. Угорское наследие. – Екатеринбург: Внешторгиздат, 1994. – 158 с.

- Иванов А.Г. Этнокультурные и экономические связи населения бассейна р. Чепцы в эпоху средневековья: конец V – первая половина XIII в. / ред. М.Г. Иванова. – Ижевск: Удм. ин-т ист., яз. и лит. УрО РАН, 1997. – 309 с.

- Казаков Е.П. Булгарское село X–XIII веков низовий Камы. – Казань: Тат. кн. изд-во, 1991. – 176 с.

- Кардаш О.В., Гайдакова З.Г. Бухта Находка-2: первые результаты археологического изучения грунтового могильника VI–XIII веков на полуострове Ямал // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 331–335.

- Лашук Л.П. «Сиртя» – древние обитатели субарктики // Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. – М.: Наука, 1968. – С. 178–193.

- Литвинский Б.А., Соловьев В.С. Средневековая культура Тохаристана в свете раскопок в Вахшской долине. – М.: Наука, 1985. – 264 с.

- Никитина Т.Б., Руденко К.А., Алибеков С.Я. Металлические чаши из Русенихинского могильника эпохи Средневековья // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 2. – С. 71–77.

- Оборин В.А., Чагин Г.Н. Чудские древности Рифея. Пермский звериный стиль. – Пермь: Кн. изд-во, 1988. – 187 с.

- Полякова Г.Ф. Изделия из цветных и драгоценных металлов // Город Болгар: ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. – Казань: Ин-т яз., лит. и иск. им. Г. Ибрагимова АН Татарстана, 1996. – 300 с.

- Плеханов А.В. Ярте VI – средневековое «городище» на р. Юрибей (п-ов Ямал): каталог коллекции. – Екатеринбург: Деловая пресса, 2014. – 124 с.

- Плеханов А.В. Новые исследования археологического памятника Юр-Яха III // Науч. вестн. Ямало-Ненец. а.о. – 2016. – Вып. 3. – С. 18–21.

- Плеханов А.В. Керамика как маркер процесса формирования населения ямальской тундры (V–XII вв. н.э.) // V (XXI) Всерос. археол. съезд. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – С. 829–830.

- Руденко К.А. Металлическая посуда Приволжья и Приуралья в VIII–XIV вв. – Казань: Репер, 2000. – 155 с.

- Руденко К.А. Булгарское серебро. Древности Биляра. – Казань: Заман, 2015. – Т. II. – 528 с.

- Скочина С.Н., Еньшин Д.Н. Археологические исследования на северо-западном побережье Гыданского п-ва // Археология Арктики: тез. докл. I Междунар. конф. 19–22 нояб. 2017 г., г. Салехард. – Екатеринбург: Деловая пресса, 2017. – С. 40–41.

- Сокровища Приобья / ред. Б. Маршак, М. Крамаровский. – СПб.: Формика, 1996. – 228 с.

- Тишкин А.А., Серегин Н.Н. Металлические зеркала как источник по древней и средневековой истории Алтая (по материалам Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета). – Барнаул: Азбука, 2011. – 144 с.

- Ушедшие в холмы. Культура населения побережий Северо-Западного Ямала. – Екатеринбург: Екатеринбург, 1998. – 180 с.

- Федорова Н.В. Сокровища Севера (средневековый художественный металл в Западной Сибири) // Горный журнал: Спец. вып. – 2012. – № 2. – С. 83–89.

- Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии нашей эры // Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири. – М.: Изд-во АН СССР, 1957. – С. 136–245. – (МИА СССР; № 58).

- Melikian-Chirvani A.S. The White Bronzes of Early Islamic Iran // The Metropolitan Museum J. – 1974. – Vol. 9. – P. 123–151.