Ветеринарная служба Вологодской области в предвоенные и годы Великой Отечественной войны

Автор: Воропаев С.В., Теплова Ю.Н., Тимошина С.В.

Журнал: Молочнохозяйственный вестник @vestnik-molochnoe

Рубрика: К юбилею победы!

Статья в выпуске: 1 (57), 2025 года.

Бесплатный доступ

В научной статье представлены результаты практической деятельности ветеринарной службы Вологодской области как крупного сельскохозяйственного и животноводческого региона в период Великой Отечественной войны с проведением анализа ее результативности в обеспечении эпизоотического благополучия и вклада в обеспечение продовольственной безопасности фронтовых и тыловых территорий.

Вологодская область, история государственной ветеринарной службы, великая отечественная война

Короткий адрес: https://sciup.org/149148730

IDR: 149148730 | УДК: 619:614.39(470.12) | DOI: 10.52231/2225-4269_2025_1_10

Текст научной статьи Ветеринарная служба Вологодской области в предвоенные и годы Великой Отечественной войны

Тысячи вологжан в Великую Отечественную войну были призваны на фронт или мобилизовались добровольцами, в том числе ветеринарные врачи и фельдшера.

Вклад Вологодской области в сельскохозяйственный сектор страны в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить. При некоторых количественных потерях в животноводстве в первые два года войны в 1943 году область уже занимала третье место по поголовью крупного рогатого скота и четвёртое место по поголовью коров. Данные позиции в обеспечении продовольственной безопасности фронтовых и тыловых территорий тесно связаны с увеличением бактериологической и серологической диагностики, вакцинопрофилактики, ветеринарносанитарным контролем, обеспечением эпизоотического благополучия и вкладом области в поставки на фронт продуктов, сырья и изделий перерабатывающей промышленности.

С начала Великой Отечественной войны по июнь 1944 года вологжане направили советским защитникам и другие изделия из сельскохозяйственного сырья: более 17 тысяч полушубков, 29 тысяч шапок, 7 тысяч меховых жилетов, 60 тысяч пар валенок, 143 тысячи пар рукавиц и перчаток, 23 тысячи пар теплого белья. Для их изготовления было произведено 40 тонн шерсти и выделано 46 тысяч овчин. Всего за годы войны было отправлено 540 тысяч теплых вещей (свитера, шаровары, гимнастерки, подшлемники, шарфы и др.). За период Великой Отечественной войны доноры города Вологды сдали для раненых воинов свыше 35 тонн крови.

Восстановление животноводства области после окончания войны начиналось с наращивания поголовья сельскохозяйственного скота при выполнении требований ветеринарно-санитарного контроля и увеличения парка механизированной сельхозтехники.

Материалы и методы

При подготовке статьи применены как общенаучные научно-исследовательские методы: поиск источников, анализ, синтез, систематизация, каталогизация, так и специальные: статистический, эпизоотологический, описательный, исторический, ретроспективный.

Для выполнения цели имелась достаточная источниковая база. Фундаментальной основой послужило множество научных работ по экономике и историографии ветеринарии, архивных источников Государственного архива Вологодской области (ГАВО), статистических и отчетных материалов, содержащих сведения о функционировании ветеринарной науки и практики в Вологодской области, журналов бактериологических и серологических исследований, партийных и уставных документов в предвоенные годы и в период Великой Отечественной войны.

Результаты исследований

Война – это чрезвычайное бедствие для любых стран и народов, сопровождающееся экономическимупадком, политическими явлениями, мобилизационными мероприятиями всех сфер деятельности.

В годы Великой Отечественной войны гитлеровский режим поставил целью не только завоевание СССР, но и само уничтожение населения страны. Поэтому единственным выходом для россиян было выстоять и победить фашистскую Германию любой ценой, переведя экономику на военные рельсы, увеличивая темпы производства, обеспечивая страну продовольствием, продукцией перерабатывающей промышленности и т.д.

Подвиги русского народа в Великую отечественную войну совершались не только на фронте. Перед специалистами и работниками сельского хозяйства остро встала задача обеспечения продовольствием фронтовых и тыловых территорий. Это был ответственный и тяжелейший труд, с которым работники сельского хозяйства справились.

В сложном состоянии оказалось сельское хозяйство, подвергшееся перед войной коллективизации, нередко с потерями. Постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» было издано 1 февраля 1930 года, в начале войны процент коллективизации в стране достиг 96,9%.

Началась война, и общественные колебания от коллективизации уступили место росту национального самосознания и патриотизма перед лицомвнешнейагрессии.Социалистическоесельскоехозяйство(колхозы и совхозы) выдержали проверку испытанием Великой Отечественной войны, обеспечивая население и армию продовольствием, что внесло весомый вклад в Великую победу. На территории, подвергшейся оккупации, находилось 47% всех посевных площадей страны, в том числе 38% посевов зерновых культур, 87% посевов сахарной свеклы, половина посевов подсолнечника и льна-долгунца и посевы ряда других культур. [1]. На этой же площади производилось 38% зерна, 84% всего довоенного производства сахара, находилось 38% всей численности крупного рогатого скота и 60% всего поголовья свиней [2, с. 505].

В итоге огромная нагрузка и самоотверженный труд легли на плечи работников сельского хозяйства неоккупированных областей СССР, в число которых входила и Вологодская область.

Объемы производства продукции животноводства и поголовья скота в СССР в период 1941–1945 гг. показывают, что их снижение наблюдалось в первые два года войны, а в 1943 году, благодаря героическому труду селян, начался переломный момент и рост показателей (табл. 1, 2) .

Таблица 1 – Производство основных продуктов животноводства (в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн)

|

Показатель |

1941 |

1942 |

СССР |

РСФСР |

||||||

|

1943 |

1944 |

1945 |

1941 |

1942 |

1943 |

1944 |

1945 |

|||

|

Скот и птица на убой (в уб. весе) |

4087 |

1841 |

1767 |

1953 |

2559 |

2291 |

1347 |

1281 |

1154 |

1486 |

|

Молоко |

25495 |

15762 |

16391 |

22044 |

26428 |

15859 |

12999 |

13574 |

15118 |

16635 |

|

Шерсть |

161 |

125 |

100 |

103 |

111 |

99 |

81 |

56 |

54 |

59 |

|

Яйца, млн штук |

9261 |

4513 |

3469 |

3588 |

4883 |

5170 |

3832 |

2907 |

2398 |

2785 |

|

Источник: [3, с. 76]. |

||||||||||

Таблица 2 – Поголовье сельскохозяйственных животных (в хозяйствах всех категорий, на конец года, миллионов голов)

|

Показатель |

СССР |

1941 |

РСФСР |

1945 |

||||||

|

1941 |

1942 |

1943 |

1944 |

1945 |

1942 |

1943 |

1944 |

|||

|

Крупный рогатый скот |

31,4 |

28,4 |

33,9 |

44,2 |

47,4 |

21,2 |

18,8 |

22,3 |

24,6 |

26,2 |

|

Из него коровы |

15,0 |

13,8 |

16,5 |

21,6 |

22,7 |

11,1 |

10,1 |

11,7 |

12,2 |

12,9 |

|

Свиньи |

8,2 |

6,0 |

5,6 |

8,8 |

10,5 |

6,8 |

4,9 |

4,2 |

4,6 |

4,9 |

|

Овцы и козы |

70,6 |

61,8 |

63,3 |

70,2 |

69,9 |

40,5 |

32,0 |

33,0 |

34,2 |

34,7 |

|

Лошади |

10,0 |

8,1 |

7,7 |

9,9 |

10,7 |

5,1 |

Нет данных |

4,2 |

3,6 |

4,0 |

|

Источник: [3 |

, с. 76] |

. |

||||||||

Одновременно наблюдался рост цен на основные продукты питания в 5–10 раз и более с его пиком в 1943 году и последующим небольшим снижением, как на городских рынках, так и на колхозных [3, с. 107, 110, 111].

Авторы статьи реализовали процесс изучения практической деятельности ветеринарной службы Вологодской области в период Великой Отечественной войны как крупного сельскохозяйственного и животноводческогорегионаспроведениеманализаеерезультативности.

В годы войны Вологда стала перевалочным пунктом при массовой эвакуации промышленных и перерабатывающих предприятий и населения на восток нашей страны. Но часть людей оставалась и в самой Вологде. Только из осажденного Ленинграда по Северной железной дороге было эвакуировано свыше семисот тысяч человек. На территории области нашли приют 165 тысяч ленинградцев. Всего по Северной дороге в тыл проследовало свыше трех миллионов эвакуированных жителей северо-западных районов страны. Ежедневно столица Вологодского региона принимала по 9-10 санитарных поездов с ранеными бойцами. Согласно архивным данным, за годы войны санитарные поезда транспортировали в Вологду около миллиона раненых бойцов [4, с. 199–205].

Учитывая, что ветеринарнаяслужбарайонов областибылавтовремя недостаточно развитой, уровень механизации низкий (на нужды армии отправлялись мощные гусеничные трактора, грузовые автомобили и лошади), не было необходимого количества отдельных диагностических лабораторий, причем 1942 год оказался засушливым, что привело к нехватке семенного материала, часть ветеринарных специалистов была призвана на фронт, возникла насущная необходимость обоснованной, экономически оправданной противоэпизоотической деятельности, усовершенствования диагностических мероприятий, разработки систем мероприятий с учетом особенностей каждой эпизоотии, государственного регламентирования этих процессов.

Первой ветеринарной организацией являлась «Полярная научно-бактериологическая ветеринарная лаборатория», открытая в 1910 году в селе Оксино Печерского уезда (преимущественно для изучения и борьбы с заболеваемостью сибирской язвой северных оленей), далее в 1912 году переведенная в с. Усть-Цильма Печерского уезда, в 1922 году реорганизованная в Архангельский ветеринарнобактериологический институт, который в 1932 году по решению крайисполкома переводится из г. Архангельска в г. Вологду. В 1933 году Северный НИИ переименовывается в Северную краевую ветеринарную зональную станцию, в 1937 году в связи с образованием Вологодской области станция получает название Вологодская областная опытная ветеринарная станция (далее ВОС) [5].

КоллективВОСвыполнялодновременнолечебные,диагностические, профилактические, ограничительно-оздоровительные мероприятия и научно-методические изыскания.

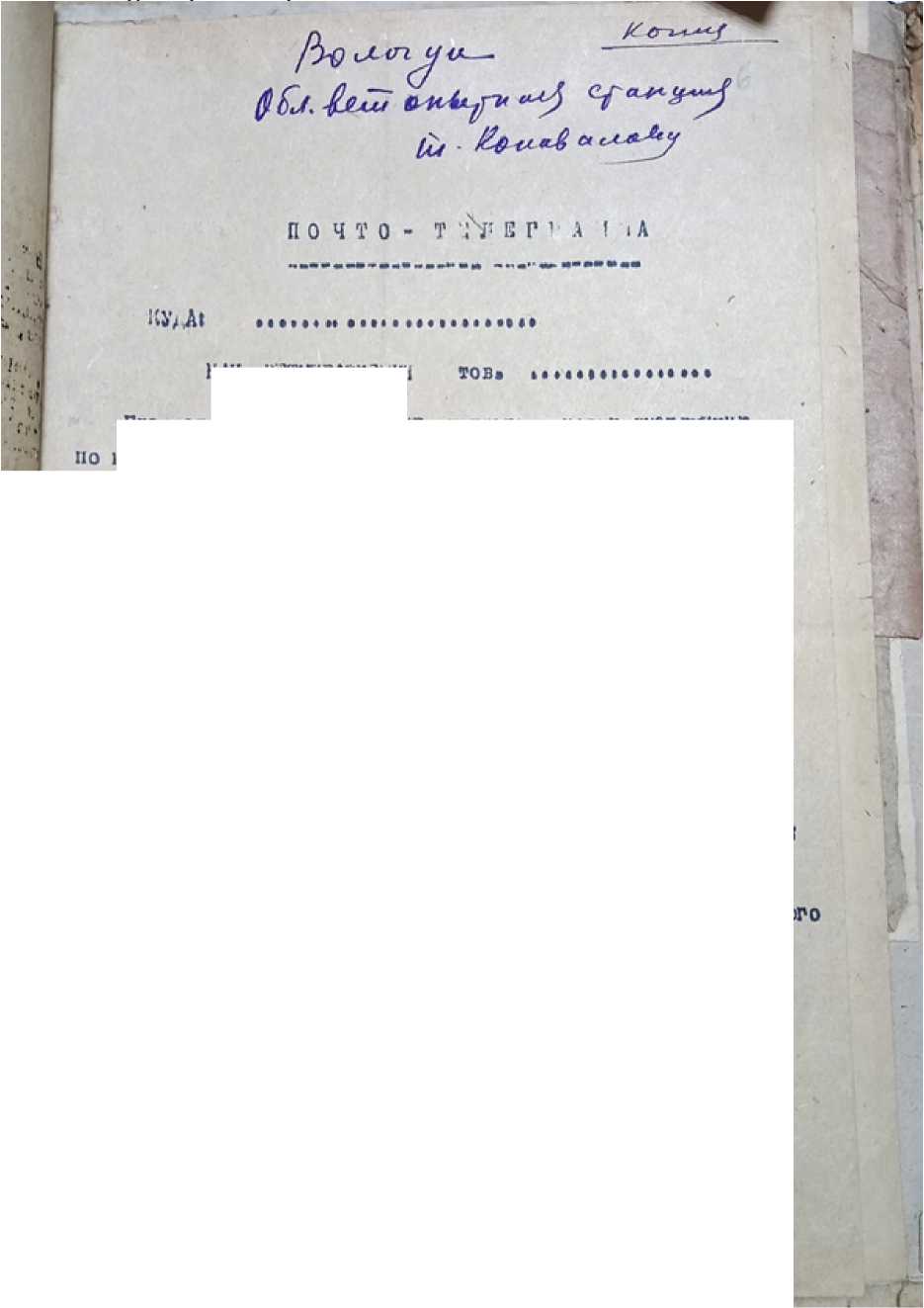

Все ветеринарно-санитарные мероприятия по регламенту поступали «сверху» из Главветупра СССР, однако приветствовалось их обсуждение и на региональном уровне. Это, например, отражает уникальный документ – почто-телеграмма от 21 марта 1930 года из Главветупра СССР на имя руководителя областной ветеринарной опытной станции Коновалова А.И., в которой говорится о необходимости постановки реакции агглютинации при диагностике бруцеллеза, а также о том, чтобы обсуждение инструкции по диагностике бруцеллеза и получаемые результаты обсуждались коллегиально во избежание разночтений (рисунок 1).

ИАЧ, ЖТУПРАШШС!

• V

►

А

Главвотупр На решаема СССР управляя новую инструкцию производству реакции агглютинации ix' бруцеллезную инфекцию с/х еивотних, предлагает созвать а наиболее оборудованной вотбакхоборьтсрди всох ветврачей-серологов, производящих Р»А» в лабораториях ^области, крае, республике в предложить каждому из них поставить реакцию агглютинации , и произвести читку по осей инструкции в ^ивем присутствии* реакцию агглютинации предложите поставить всем одновременно о одной и той же испытуемой сывороткой.

Полученное результаты и как производит оценку результатов каждый ветврач обсудите совместно и, если окавотся, что результаты получены различимо и оценка результатов ветврачами производится а большинстве случаев различно, предлежите поставить Р,А, повторно до тех пор, пока го будет бонов едино результата Р»А» и единой оценки результатов Р,Л, результаты проработки сообщив Гл, ^витупру к 5 апреля тек, года»

Рисунок 1 – Почто-телеграмма от 21 марта 1930 г. из Главветупра ССР на имя руководителя областной ветеринарной опытной станции Коновалова А.И. [6, л. 6].

На ча л ьны< Гл «в во т упра iULci.a

В следующий период правила, регламенты, циркуляры по профилактике и борьбе с зоонозами также поступали из соответствующих вышестоящих структур. В них находила широкое отражение деятельность ветеринарно-санитарного контроля. Например, в «Правилах ветеринарной обработки заготавливаемого племенного и пользовательного молодняка крупного рогатого скота, не бывшего в случке, предназначенного для продажи колхозам (взамен правил ветобработки животных, утвержденных НКЗ СССР 11.01.1940 г.)» от 28 марта 1940 года [ГАВО. Ф. 4731, Оп.1. Д. 26. Л. 52-55], согласно первому разделу «Общие положения», обязательным к выполнению являлось следующее: вывоз животных должен производиться только при наличии письменного разрешения районного ветеринарного врача при обязательной «ветобработке» перед отправкой, племенные животные для продажи должны содержаться изолированно и подвергаться исследованиям на бруцеллез и туберкулез, проведенные мероприятия должны быть отмечены в ветеринарном удостоверении, причем на каждую голову КРС оформляется индивидуальное ветеринарное свидетельство. Все животные должны были выдержать карантин в течение месяца у покупателя после продажи и т. д. [6, л. 53].

Однако первые записи результатов ветеринарных диагностических исследований сельскохозяйственных животных в Вологодской области встречаются гораздо раньше и отражены в журнале бактериологических исследований Вологодской областной ветеринарной опытной станции в 1929 году (журнал начат 3 октября 1929 г., окончен 26 декабря 1932 г., 161 лист рукописного текста) [7]. В тот период исследованиям подвергался далеко не весь скот, но уже проводились исследования на бешенство, сибирскую язву, туберкулез, стрептококковую инфекцию.

В 1930-е годы стали более массовыми исследования на бруцеллез. Так, в 1934 году [8, л. 2] проводились бактериологические исследования с последующей постановкой положительного диагноза у коров, принадлежащих племхозу «Молочное» и жителям села Кубенское (записи 17, 19, 22, 23).

В 1936 году при исследовании на туберкулез данный диагноз установлен у одной коровы, принадлежащей исправительно-трудовой колонии, и у трех из семи коров, направленных ветеринарной лечебницей города Вологда из частного сектора [9, л. 8].

В 1937 году был разработан план ликвидации туберкулеза и бруцеллеза в Вологодской области, предусматривающий диагностику, выведение из стада больного скота и немедленный его забой [10, л. 11]. При этом предполагалось вывести больных животных из стада до начала пастбищного периода 1937 года, согласно исследованиям на бруцеллез 1936 года, 1600 голов, в том числе по Вологодскому району

383 головы, Чебсарскому району - 542 головы, Грязовецкому - 675 голов крупного рогатого скота. Кроме того, предполагалось немедленное изъятие из стад вновь реагирующего скота, а также полное изъятие скота в тех гуртах, пораженность которых на бруцеллез приблизилась к 75% [10, л. 13].

В докладе о результатах проведения мероприятий против бруцеллеза крупного рогатого скота в 1934-1937 гг. (докладчик Коновалов А.И.) отмечены затруднения, связанные с отсутствием опыта и недостатка литературных данных, а также с нехваткой помещений для изолированного выращивания здорового молодняка в течение всего периода. Также докладчиком озвучена недостаточная поддержка мероприятий со стороны самого населения в силу уже «привычности» заболевания в виде абортирования плода, но с сохранением жизни коровы [10, 16]. Встречаемость патологии под названием «повальный выкидыш» в Вологодском уезде была до этого нередка, что подтверждает выводы Коновалова.

В 1940 году зоогигиенический отдел ВОС преобразовывается в ветеринарно-санитарный, сотрудники которого впервые начали проводить химико-токсикологические и биохимические исследования. На должность заведующего этого отдела был приглашен кандидат биологических наук Г.В. Колоболотский.

В сельском хозяйстве области насчитывалось на начало войны 5871 колхоз и 17 совхозов, 222,7 тысячи колхозных дворов. Посевные площади по всем категориям хозяйств составили 979,8 тыс. га, включая под зерновыми – 661,3, льном-долгунцом – 78,4 тыс. га. Урожайность зерновых в среднем составила 6,7 цент/га. Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 622,9 тыс. голов, в том числе коров 336,8 тыс. голов. Надой на одну фуражную корову в общественном секторе был 961 кг. В 1940 году было произведено: скота и птицы – 34,1 тыс. т, молока – 384,1 тыс. т, овечьей шерсти – 640 т, яиц – 97,1 млн шт. во всех категориях хозяйств [11, с. 132–138].

В предвоенные и военные годы у ветеринарной службы уже было сформировано точное понимание необходимости плановой контрольной ветеринарно-санитарной деятельности, объемов серологической и бактериологической диагностики.

Но война расставила свои акценты. Работоспособных мужчин призывали на фронт, в совхозах и колхозах работали женщины, дети, пенсионеры. Сельскохозяйственной техники часто не хватало, поэтому приходилось применять ручной труд. Вместе с этим, увеличилась угроза заноса эпизоотий вследствие передвижения скота при его эвакуации с прифронтовых областей. Только в 1941 году из подлежавших эвакуации территорий СССР в Вологодскую область прибыло 85 тыс. голов лошадей, 66 тыс. голов крупного рогатого скота, 50 тыс. овец [11, с. 134]. При их распределении, к сожалению, не всегда учитывалось эпизоотическое благополучие района происхождения, распределение производилось по разнарядке облисполкома по колхозам и хозяйствам населения под материальную ответственность и с оплатой за уход.

В последующие военные годы перегонялись уже и трофейные лошади, а также фронтовые лошади, нуждающиеся в лечении и реабилитации. Но использование эвакуированных, трофейных лошадей, бесхозных сельскохозяйственных животных допускалось только после их карантинирования и тщательного обследования, в особенности на сап, туберкулез, бруцеллез. Лошади подковывались, при подозрении окуривались в специальных дезинфекционных газовых камерах, всем животным делались прививки против сибирской язвы, вакцинация против ящура проводилась при подозрении нахождении скота в неблагополучных территориях или местах прогона. Особо важное значение имел ветеринарно-санитарный контроль над продовольствием личного состава войск продуктами животного происхождения.

Ветеринарной службой проводилась неоценимая работа по предотвращению заноса эпизоотий на территорию Вологодской области.

В 1941 году ветеринарные специалисты и научные сотрудники Кудряков Александр Александрович, Сидоровский Сергей Алексеевич, Тронин Александр Александрович, Колоболотский Георгий Васильевич, Горский Анатолий Петрович, Власов А.Г., Попов Борис Александрович, водитель Привалов Владимир Сергеевич ушли на фронт. Первые шестеро самоотверженно прослужили всю войну и вернулись домой. Попов Борис Александрович и Привалов Владимир Сергеевич погибли [5, с. 12].

При нехватке штатных специалистов ВОС не снижает объемы исследований. Вследствие необходимости снижения заболеваемости скота и поддержания продовольственной безопасности фронтовых и тыловых территорий увеличивается количество и разнообразие проводимых диагностических исследований. Так, за четыре месяца (январь – май 1941 г.) уже было проведено 1813 бактериологических исследований согласно записям в журнале [12]. Далее за шесть месяцев этого же года их было проведено уже 3024 [13], что в 1,68 раза больше. Охват серологическими исследованиями происходил в этот период не такими высокими темпами в сравнении с бактериологической диагностикой в связи с необходимостью предварительного обучения их проведению ветеринарных специалистов.

В 1942-1943 гг. диагностике и эпизоотологическому анализу бруцеллеза у крупного рогатого скота также уделялось пристальное внимание. При этом серологически бруцеллез был диагностирован и там, где раньше его не фиксировали. Так, например, в журнале серологических исследований (начат 21 марта 1942 г., закончен 27 марта 1943 г., 283 листа), под записью номер 401 бруцеллез диагностирован при исследовании у 16 из 54 проб крови коров, сомнительный результат отмечен у 16 коров; колхоз им. Ворошилова Угольского сельсовета Чебсарского района [14, л. 1].

В хозяйствах области встречался эмфизематозный карбункул (эмкар). Так, в журнале для записи бактериологических исследований (начат 8 ноября 1941 г., окончен 3 июля 1942 г.) в записи под номером 3048 эмкар диагностирован у павшей коровы совхоза «Нестерово» Кубено-Озерского района Вологодской области [15, л. 4об].

Сложилась зависимость роста положительных диагнозов при увеличении количества исследований их ассортимента. Наступил период не только расширения охвата поголовья исследованиями, но и анализа их результатов, изучения закономерностей и факторов эпизоотий. Журналы исследований приобретают стандартизированный табличный вид и заполняются более аккуратно.

Кроме выполнения исследований, ветеринарной службой области в период Великой Отечественной войны разрабатывались, апробировались, анализировались схемы противоэпизоотических мероприятий против определенных заболеваний, определялась их эффективность, с учетом которой совершенствовались и предлагались к практике новые.

Направлениями в основном были следующие: изучение влияния военной обстановки на эпизоотическое состояние области; опыт ликвидации инфекционной анемии лошадей; проведение широкого опыта вакцинации крупного рогатого скота против бруцеллеза; изучение иммунитета у животных, переболевших бруцеллезом; желудочно-кишечные заболевания телят; изучение причин яловости коров и холостования кобыл и др.

Для изучения широкого опыта по иммунизации крупного рогатого скота против бруцеллеза [16, л. 14] необходимо было провести массовый эксперимент именно в полевых условиях в более длительный период времени, что и было выполнено в военные годы и далее, вплоть до 1949 года.

С учетом полученных данных было подготовлено аналитическое обобщение по проведенным оздоровительным мероприятиям против бруцеллеза КРС в хозяйствах Вологодской области [17, л. 70]: за период 1943–1949 гг. вакцинации полужидкой формолвакциной и живой бруцеллезной вакциной подвергся скот в количестве более 20 тысяч голов в 291 хозяйстве, за семь лет единично отмечался бруцеллез в 11 хозяйствах из 291. Были озвучены возможные причины возникновения бруцеллеза, такие как: контакт на пастбище, введение в стадо латентных покупных бруцеллоносителей, разные типы течения болезни, клинический аборт как показатель заражения стада, применение реакции агглютинации и реакции связывания комплемента для диагностики бруцеллеза, наблюдение и исследование стада даже при отсутствии абортов у коров, наблюдение за животными в привитых хозяйствах [17, л. 99]. Оказалось, что именно длительный срок наблюдения за вакцинированным крупным рогатым скотом и аналитический подход позволили изучить особенности иммунитета и озвучитьобнадеживающие результаты вакцинопрофилактики бруцеллеза.

Одновременно с этим разрабатывались и издавались соответствующие регламенты исполкома областного Совета, в том числе касающиеся деятельности государственного ветеринарного контроля по передвижению скота. Например, решение исполкома областного Совета «О государственной закупке скота для освобожденных районов Ленинградской области» от 18 сентября 1944 г., п. 4 обязывал выполнить следующее «Обязать Облзо и соответствующие райисполкомы обеспечитьзоотехническийотбор иветеринарнуюобработкувсегоскота, закупаемого для отправки в освобожденные районы Ленинградской области, с выдачей на каждую партию животных ветеринарных удостоверений в установленном порядке» [4, с. 198].

Обязательные к выполнению мероприятия давали хороший эффект в тех хозяйствах области, где их выполняли методично, не допуская заноса возбудителей инфекционных заболеваний. В молочном скотоводстве области трудились известные на всю страну доярки, прославившиеся рекордными надоями коров. Так, Карпушова Е.В. из колхоза «Серп и Молот» Вологодского района в 1941 г. от семи коров надоила по 3459 литров молока, а от коровы «Венера» за 270 дней лактации 4721 л. В хозяйстве другого района, в колхозе «Домшинская» Чебсарского района, доярка Груздева Н.И. от закрепленной группы коров надоила 3401 литр молока в среднем, а от коровы Вена ярославской породы за 300 дней лактации – 8609 литров, с высшим суточным удоем 82,1 литра, установив мировой рекорд по суточному надою. Рогулина Е.И. (колхоз «25-тысячник» Чебсарского района) от коровы Тайга надоила 2792,4 литра молока, от коровы Ласка за 53 дня лактации – 1246 литров. И т. д. [4, с. 88–89].

При этом хороших результатов вологжане достигли в трудное военное время не только в скотоводстве, но и в свиноводстве и птицеводстве. Это озвучено в «Обращении участников областного совещания передовиков-животноводов к работникам животноводства области с призывом достичь новых высоких показателей в труде» от 4 апреля 1942 г. Участники областного совещания работников животноводства вызывали на социалистическое соревнование животноводов Архангельской области по выполнению государственного плана социалистического животноводства в 1942 г. [4, с. 88–91, 112– 113].

Ветеринарной службе Вологодской области к 1945 г. практически удалось восстановить поголовье крупного рогатого скота, приумножить поголовье мелкого рогатого скота. К сожалению, отправка на транспортные и продовольственные военные нужды лошадей и свинины существенно снизили их поголовье, которое восстанавливалось уже в послевоенные годы (табл. 3).

Таблица 3 – Показатели животноводства Вологодской области в 1941–1945 гг.

|

Показатель |

1940 год |

1945 год |

1945 к 1940, % |

|

Поголовье, тысяч голов |

|||

|

Лошади |

199,2 |

120,1 |

60,3 |

|

Крупный рогатый скот |

622,9 |

559,3 |

89,7 |

|

В т.ч. коров |

336,8 |

297,0 |

88,2 |

|

Свиньи |

142,1 |

65,9 |

46,3 |

|

Овцы и козы |

631,3 |

709,9 |

112,4 |

|

Заготовлено по всем категориям хозяйств, тысяч тонн |

|||

|

Скот и птица |

16,8 |

18,1 |

107,7 |

|

Молоко |

153,0 |

82,9 |

54,1 |

|

Шерсть |

172,0 |

242,5 |

141,0 |

|

Яйцо, млн шт |

12,4 |

10,9 |

87,9 |

|

Хлеб |

80,81 |

109,5 |

135,5 |

|

Источник: [11, с. 138]. |

|||

В 1946 году из армии вернулся Александр Александрович Тронин и возобновил работу по испытанию вакцины. В 1947 году было привито 20398 голов крупного рогатого скота в 188 хозяйствах. В результате этого в неблагополучных по бруцеллезу хозяйствах уже в первый год применения вакцины аборты прекратились. Учитывая это, Облисполком принимает решение привить в 1948 году крупный рогатый скот в 280 неблагополучных и в 296 угрожающих по бруцеллезу хозяйствах. Проведение этой работы позволило улучшить эпизоотическую обстановку по бруцеллезу, сократить выделение новых неблагополучных пунктов более чем в два раза.

Растущее поголовье сельскохозяйственных животных, популяризация молочных продуктов Вологодской области и настоятельная необходимость снижения или сдерживания очагов эпизоотических заболеваний, в том числе в военные и послевоенные годы, требовали не только выполнения вакцинопрофилактики и предоставления ветеринарной статистики, но и глубокого анализа факторов передачи заболеваний, усовершенствования способов диагностики, разработки специфических мероприятий по нераспространению эпизоотий и ветеринарно-санитарного контроля. Многочисленные векторы деятельности требовали расширения и разделения задач.

В январе 1948 года решением исполкома Вологодского областного Совета депутатов трудящихся (№ 1/1 от 03 января 1948 г.) была создана областная ветеринарно-бактериологическая лаборатория. Произошло разделение функций между Вологодской опытной станцией и Областной ветеринарно-бактериологической лабораторией, которое позволило первой из них продолжать научно-методические разработки и их внедрение, а второй сделать большой охват исследованиями поголовья скота области. Создался прочный тандем ветеринарной науки и практики, заложивший основы эпизоотического благополучия в Вологодской области на годы вперед.

Заключение

Восстановление сельского хозяйства после окончания войны начиналось с усиления ветеринарно-санитарного контроля при наращивании поголовья сельскохозяйственного скота и увеличении парка механизированной сельхозтехники.

Вклад Вологодской области в сельскохозяйственный сектор страны в годы Великой Отечественной войны трудно переоценить. При некоторых количественных потерях в животноводстве первые два года войны в 1943 г. область занимала уже третье место по количеству поголовья крупного рогатого скота и четвёртое место по поголовью коров [11, с. 135].

Колхозники области производили сдачу молока для защитников Родины и от коров личного пользования [4, с. 159].

Кроме того, с начала Великой Отечественной войны по июнь 1944 года вологжане направили советским защитникам и другие изделия из сельскохозяйственного сырья: более 17 тысяч полушубков, 29 тысяч шапок, 7 тысяч меховых жилетов, 60 тысяч пар валенок, 143 тысячи пар рукавиц и перчаток, 23 тысячи пар теплого белья. Для их изготовления было произведено 40 тонн шерсти и выделано 46 тысяч овчин. Всего за годы войны было отправлено 540 тысяч теплых вещей (свитера, шаровары, гимнастерки, подшлемники, шарфы и др.). За период Великой Отечественной войны только доноры города Вологды сдали для раненых воинов свыше 35 тонн крови [4, с. 164–165].

В итоге огромный труд и положительные результаты деятельности сельского хозяйства Вологодской области были отмечены в Постановлении ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О государственном плане развития сельского хозяйства на 1943 год» и в материалах V сессии Верховного Совета СССР (1944 г.) [4, с. 120 – 121].