Видовой состав и вредоносность микобиоты семян подсолнечника в Тамбовской области

Автор: Выприцкая А.А., Выприцкий А.С., Кузнецов А.А., Мустафин И.И.

Статья в выпуске: 1 (142-143), 2010 года.

Бесплатный доступ

На основании многолетних (1993-2009 гг.) исследований определѐн видовой состав, распространен-ность и вредоносность микобиоты семян подсолнечника. Установлено, что эти показатели на семенах обеих групп не претерпели больших изменений. Получена половая стадия возбудителя фомопсиса. Описан новый для подсолнечника возбудитель, подавляющий всхожесть семян.

Подсолнечник, семена, фитоэкспертиза, возбудитель, вредоносность

Короткий адрес: https://sciup.org/142150931

IDR: 142150931

Текст научной статьи Видовой состав и вредоносность микобиоты семян подсолнечника в Тамбовской области

Введение. Экономически значимые потери урожая могут вызывать не только возбудители высоко вредоносных, а при определённых условиях и потенциально опасных болезней. но и те, что ранее не представляли никакой угрозы культуре в конкретном регионе. Один из этапов ранней диагностики болезней – фитоэкспертиза семян, поскольку известно, что источником инфекции многих возбудителей являются заражённые семена.

Сведения о микобиоте семян необходимы для предупреждения ввоза заражённого посевного материала в регион, составления и эффективного проведения защитных мероприятий, а также при проведении селекционно-генетических работ, направленных на создание сортов и гибридов с набором положительных биологических признаков, в том числе с устойчивостью к различным вредоносным болезням.

Материал и методы. Объектами исследований служили семена сортов и гибридов подсолнечника российской и зарубежной селекции, поступившие на экологическое испытание в Тамбовскую областную государственную сортоиспытательную станцию (ТОГСИС) в 1993-1996 гг. – первый период, а также семена сортообразцов подсолнечника из питомника конкурсного испыта- ния лаборатории селекции подсолнечника Государственного научного учреждении Тамбовский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (ГНУ ТНИИСХ) (2003-2009 гг.) – второй период. Работу проводили по методике О.В. Скрипка, М.А. Примаковской и др. [1], дополняя её методами и приемами других исследователей [2, 3]. Перед посевом отбирали по 200 семян каждого образца и в четырёхкратной повторности (в каждой по 50 семян) подвергали поверхностной стерилизации 96 %-ным спиртом в течение 1-2 минут, промывали в стерильной дистиллированной воде и раскладывали на голодный агар со стрептомицином в чашках Петри [2]. Для ограничения роста колоний грибов быстрорастущих видов, прежде всего из рода Alternaria и близких ему родов, в среду добавляли параморфоген тритон [3]. Для индукции спорогенеза чашки Петри с семенами выдерживали 7-14 дней в боксе при освещении лампами дневного и ультрафиолетового света [3]. Видовую или родовую принадлежность микроорганизмов устанавливали по определителям [4, 5, 6, 7, 8, 9] и другой справочной литературе [1, 10].

Результаты и обсуждение. В 1993 г. впервые в Тамбовской области нами начата работа по изучению микобиоты семян подсолнечника [11], которая с 2003 г. проводится ежегодно. Результаты исследований представлены в таблице, из которой видно, что видовой состав возбудителей болезней в оба периода исследований не претерпел существенных изменений; заметно различалась распространённость грибов, зависящая от складывающихся климатических условий, в которых возделывался подсолнечник исследуемых периодов. Об этом же свидетельствуют данные литературы [12]. В исследованных семенах обоих периодов преобладали виды грибов рода Alternaria Nees ex Fr. Невысокая распространённость Alternaria spp . в последние годы (по сравнению с предыдущим периодом) обусловлена, на наш взгляд, тем обстоятельством, что при более тщательном изучении морфологических признаков этих грибов выяснилось, что значительная их часть относится к близкородственным этому роду видам из родов Stemphyllium Wallroth и Ulocladium Preuss [9]. В литературе есть сведения о патогенности отдельных видов этих родов в южных странах [13,14]. Грибы этих трёх родов зарегистрированы нами также на вегетирующих растениях культуры.

Из особо вредоносных грибов высокую распространённость на сортах и семенах первого периода имел Sclerotinia sclerotiorum Lib. de Bary, в то время как в последние годы эти показатели были значительно ниже. Последнее обстоятельство обусловлено, на наш взгляд, тем, что погодные условия предшествующих фитоэкспертизе лет, когда формировались анализируемые семена, не способствовали развитию белой гнили. Распространённость возбудителей других вредоносных болезней: As. helianthi (аскохитоз), B. cinerea (серая гниль), Fusarium spp. (фузари-оз) , P. macdonaldii (фомоз), R. nigricans (сухая гниль корзинок), S. bataticola (пепельная гниль стеблей), S. helianthi (септориоз), V. dahliae (вертициллёз) – в оба периода была невысокой. Впервые в Тамбовской области в 1994-1995 гг. из семян сортов Вейделевский, Воронежский 638, Донской 22, Ермак, Казачий, Родник и Фаворит был выделен возбудитель фомопсиса, объект внутреннего карантина – Phomopsis helianthi Munt.-Čvet. [15]. Характерно, что семена этих сортов поступили в Тамбовскую область из Белгородской и Воронежской областей и регионов Северного Кавказа, где фомопсис в тот период был уже широко распространен. В Тамбовской области фомопсис на вегетирующих растениях подсолнечника зарегистрирован в 2000 г. [16], и распространенность его медленно, но неуклонно растет [17], что отразилось и на количестве поражённых возбудителем семян второго периода (69,2 %). На лузге семян, поражённых фо-мопсисом, оставленных для дальнейших наблюдений, на 29-й день после посева на голодный агар, сформировалась сумчатая стадия возбудителя Diaphorte helianthi Munt.-Čvet .

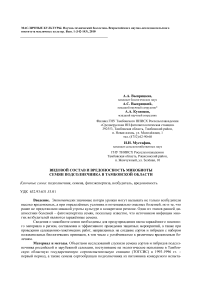

Размеры перитециев – 111,4 х 145,7 μ, сумок – 19,5 х 2,5 μ. На рисунке 1 (а, б) представлены аски с аскоспорами, выходящие из разорвавшегося перитеция (сортообразец ПК-05). Учитывая, что распространение фомопсиса возможно семенами с поражённых растений, на которых сформировалась половая (инфекционная) стадия патогена [18], можно сделать вывод о том, что первоначально патоген был ввезён в нашу область с семенами из южных регионов страны и, возможно, из за рубежа.

Таблица – Распространённость грибов на семенах сортообразцов, %

|

Возбудитель |

Сортообразец* |

Семена** |

Сортообразец* |

Семена** |

Вызываемая болезнь |

|

Alternaria spp. |

100,0 |

36,9 |

100,0 |

0,5 |

Альтернариоз |

|

A. alternata |

0,0 |

0,0 |

76,9 |

9,8 |

-«- |

|

A. cheiranthi |

0,0 |

0,0 |

46,2 |

1,8 |

«- |

|

A. helianthi |

0,0 |

0,0 |

3,3 |

2,7 |

Чёрно-бурая пятнистость |

|

A. macrospora |

0,0 |

0,0 |

61,5 |

2,6 |

-«- |

|

Ascochyta helianthi |

3,6 |

0,4 |

23,1 |

1,4 |

Чёрная пятнистость листьев |

|

Aspergillus spp. |

82,1 |

9,5 |

30,8 |

0,5 |

Плесневение семян |

|

A. flavus |

0,0 |

0,0 |

30,8 |

0,5 |

-«- |

|

A. niger |

0,0 |

0,0 |

33,3 |

2,3 |

-«- |

|

Bipolaris sorokiniana |

3,6 |

0,3 |

2,4 |

0,5 |

Пятнистость листьев |

|

Botrytis cinerea |

10,7 |

1,0 |

66,7 |

0,3 |

Серая гниль |

|

Chaetomium chartorum |

7,2 |

7,5 |

0,0 |

0,0 |

Сaпротроф семян |

|

Cladosporium sp. |

71,4 |

4,6 |

61,5 |

2,2 |

Оливковая плесень |

|

Drechslera spp. |

3,6 |

0,3 |

2,4 |

0,5 |

Пятнистость листьев |

|

Epicoccum spp. |

0,0 |

0,0 |

15,4 |

0,1 |

Точечная пятнистость |

|

Exserohilum rostratum |

3,6 |

3,6 |

2,4 |

0,5 |

Пятнистость листьев |

|

Fusarium spp. |

17,8 |

1,6 |

76,9 |

2,8 |

Фузариоз |

|

F. avenaceum |

3,6 |

2,4 |

0.,0 |

0,0 |

-«- |

|

F. javanicum |

0,0 |

0,0 |

16,7 |

0,3 |

-«- |

|

F. oxysporum |

7,2 |

1,7 |

50,0 |

1,5 |

-«- |

|

F. oxysporum var. orthoce-ras |

0,0 |

0,0 |

7,7 |

19 |

-«- |

|

Macrosporium sp. |

3,6 |

0,3 |

0,0 |

0,0 |

пятнистость листьев |

|

Monillia sitophila |

3,6 |

0,7 |

2,4 |

0,5 |

плесневение семян |

|

Mucor spp. |

60,7 |

26,3 |

83,3 |

3,9 |

-«- |

|

Penicillium glaucum |

64,3 |

12,7 |

38,5 |

1,2 |

-«- |

|

Phomopsis helianthi |

25,0 |

1,1 |

69,2 |

6,5 |

Фомопсис |

|

Phoma macdonaldii |

3,6 |

0,5 |

30,8 |

1,0 |

Фомоз |

|

Pyrenochaeta sp. |

53,6 |

9,9 |

7,7 |

0,2 |

Болезни других культур |

|

Rhizopus nigricans |

28,6 |

2,8 |

53,8 |

6,3 |

Сухая гниль корзинок |

|

Sclerotinia sclerotiorum |

7,0 |

12,4 |

38,5 |

2,1 |

Белая гниль |

|

Sclerotium bataticola |

0,0 |

07 |

23,1 |

0,5 |

Пепельная гниль стеблей |

|

Septoria helianthi |

3,6 |

2,0 |

30,8 |

0,5 |

Септориоз |

|

Stachybotris spp. |

3,6 |

4,5 |

7,7 |

1,2 |

Пятнистость листьев |

|

Stemphyllium spp. |

25,0 |

11,0 |

53,8 |

4,5 |

Коричнево-розоватая гниль стеблей |

|

S. solani |

0,0 |

0.,0 |

61,5 |

4,2 |

-«- |

|

Trichothecium roseum |

14,3 |

3,5 |

46,2 |

3,7 |

Розовая плесень семян |

|

Ulocladium spp. |

0,0 |

0,0 |

84,6 |

4,8 |

Пятнистость листьев |

|

Verticillium dahlia |

14,3 |

1,1 |

15,4 |

0,3 |

Вертициллёз |

|

Actynomyces spp. |

21,4 |

4,4 |

15,4 |

1,9 |

|

|

Bacillus spp. |

67,9 |

5,8 |

61,5 |

7,0 |

Бактериозы |

Примечание: * - количество (%) сортообразцов, на которых зарегистрированы возбудители;

** – количество (%) семян, заселённых данным возбудителем

а

б

Рисунок 1 – а) выход сумок; б) сумки с сумкоспорами

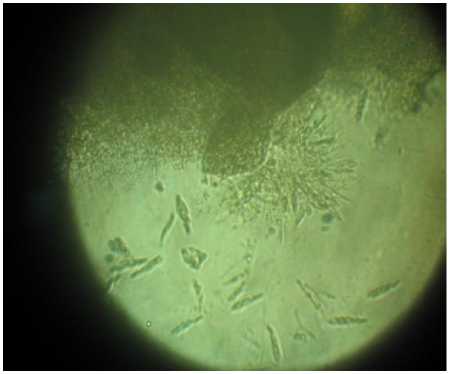

В наших исследованиях выделенные возбудители – S. sclerotiorum, Ph. helianthi, Fusarium spp. и др. – снижали всхожесть семян более чем на 50 %, или даже полностью (рис. 2).

Рисунок 2 – Пикниды Ph. helianthi на семенах сорта Спартак

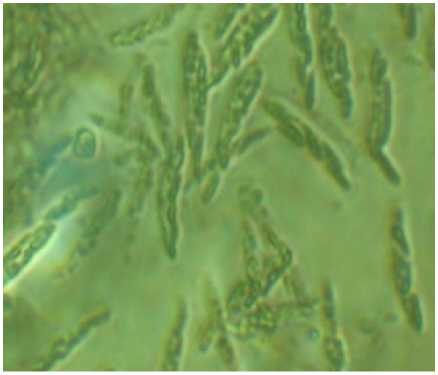

Среди микобиоты семян отметим три микоми-цета. Сумчатый гриб Chaetomium chartorum, выделенный нами с французских сортов Angella и Mastin, описан в литературе как сапротроф [10]. В тоже время в Индии один из видов рода Chaetomium является патогеном семян подсолнечника [13]. Второй несовершенный гриб – Trichothecium roseum – также сапротроф семян подсолнечника [10], достаточно часто встречавшийся на семенах многих сортообразцов в оба периода наблюдений. Кроме того, этот гриб регистрировали на стеблях и корзинках вегетирующих растений в виде достаточно крупных (от 2 х 1 см) пятен светло-розового цвета, на которых хорошо видно спороношение гриба [19]. В то же время в 2008 г. у 57,3 % семян образца ПК-05, пораженных этим возбудителем, была подавлена всхожесть, однако на вегетирующих растениях этого образца гриб не проявился. Третий микроорганизм, привлекший наше внимание, – пикнидиальный гриб, который по морфологическим признакам не соответствовал ни одному из приведенных в изученной нами литературе патогенов или сапротрофов подсолнечника. Колония этого возбудителя на голодном агаре тёмного, почти чёрного цвета, мицелий скудный, почти полностью субстратный. Пикниды округлые, чуть овальные или несколько грушевидные, размером 154,418,5 х 107,3-124,4µ. В области устьиц пикнид имеются длинные и толстые (175,9-227,4 ×12,9-15,0µ) щетинки тёмно-оливкового или коричневатого цвета. Пикноспоры бесцветные, светло-желтые или светло-желтоватозеленоватые, одноклеточные, мелкие, диаметром в пределах 4,5µ, с довольно толстой оболочкой. По приведенным признакам мы посчитали возможным отнести этот гриб к роду Pyrenochaeta de Not., представители которого являются патогенами ряда сельскохозяйственных культур – злаков, картофеля, лука, винограда и др. [6]. Патогенность этого возбудителя к проросткам подсолнечника подтверждена нами экспериментально: при искусственной инокуляции получено заражение 28,6 % главных корней и 71,4 % боковых корешков.

В наших исследованиях эти виды проявили высокую вредоносность: 100 % семян теряли всхожесть. На рисунке 3 показано семя, поражённое T. roseum.

По нашим наблюдениям, грибы из родов Aspergillus, Cladosporium, Epicoccum, Monillia sp., Mucor, Penicillium, Stachybotrys sp. не вызывают сильного поражения семян. Очевидно, вредонос- ность их определяется вырабатываемыми ими токсинами, являющимися органическими загрязни- телями урожая, снижающими посевные, технологические и пищевые качества семян.

Рисунок 3 – T. roseum на семенах сортообразца ПК-05

В последние годы в незначительном количестве, но постоянно присутствуют на семенах и вегетирующих растениях подсолнечника Bipolaris sorokiniana, Exserohilum rostratum и Drech-slera sp. В проанализированной нами отечественной литературе нам не встретились данные об обнаружении на подсолнечнике в нашей стране этих грибов. В то же время известно, что B. sorоkiniana – космополит, поражающий растения из многих родов, в том числе и Helianthus [7]. E. rostratum является достаточно серьёзным патогеном подсолнечника в Индии и Египте [13, 14]. В работах В.П. Шинкарёва, А.А. Выприц-кой данный гриб представлен как Drechslera rostrata, однако исследованиями Б.А. Хасанова [7] установлено иное таксономическое поло- жение этого вида – Exserohilum rostratum. Сведений о причастности не установленных нами Drechslera spp. к подсолнечнику нам не встретилось. На данном этапе B. sorokiniana, Drechslera spp. и E. rostratum можно считать сопутствующими или даже случайными. Однако нельзя исключать, что приведённые возбудители, обычные для южных стран, при благоприятных для них условиях могут широко распространиться и в наших широтах.

Достаточно часто из поражённых семян и растений выделялись лучистые грибки из класса Actino-mycetes , также снижающие всхожесть семян подсолнечника. Их роль в жизни сельскохозяйственных культур неоднозначна. Представители одних семейств вызывают болезни сахарной свёклы, картофеля, крестоцветных [4, 20], у других установлены антагонистические свойства по отношению к патогенам, в частности к S. sclerotiorum [5]. На основе некоторых актиномицетов в нашей стране и за рубежом созданы биопрепараты для обеззараживания почвы, подавления грибных и бактериальных болезней многих культур.

В оба периода исследования семена более 60 % сортов были поражены Bacillus spp. (5,8 и 7,0 % соответственно). Поражённые бактериями семена теряли всхожесть и погибали. Видовую принадлежность бактерий не устанавливали.

Практически все выявленные при экспертизе семян возбудители были выделены нами и с поражённых вегетирующих растений.

Заключение. Впервые в Тамбовской области определены видовой состав, распространённость и вредоносность микобиоты семян подсолнечника. Впервые в области на посевном материале и вегетирующих растениях зарегистрирован возбудитель фомопсиса – Phomopsis helianthi , получена сумчатая стадия патогена, свидетельствующая о способности семян быть источниками инфекции данного патогена. Показана высокая вредоносность для семян Trichothecium roseum . Установлено, что на семенах подсолнечника паразитирует пикнидиальный гриб Pyrenochaeta sp ., известный в литературе как патоген злаков, лука и других культур.