Виды контекстов при разных научных подходах

Автор: Доминикан Алина Игоревна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu

Рубрика: Исследования текста и дискурса

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Приводится краткий обзор дефиниций термина «контекст». Рассматриваются различные подходы к классификации видов контекста в разных научных областях.

Контекст, виды контекста, классификация контекста, языковой контекст, вербальный контекст, невербальный контекст

Короткий адрес: https://sciup.org/146278341

IDR: 146278341 | УДК: 81

Текст научной статьи Виды контекстов при разных научных подходах

Термин «контекст» широко используется в гуманитарных науках и в повседневном языке. Понятие «контекст» укоренилось в таких науках, как лингвистика, социальная антропология, эпистемология, психология и психолингвистика, история науки, история философии и многих других. Соответственно можно говорить о том, что в данный термин вкладывается различный смысл.

Например, в современной социальной антропологии существует понятие «широкого компаративного контекста», который, в свою очередь, измеряется следующим:

-

• окружение (setting), т.е. социальные и пространственные рамки, в которых происходят интеракции;

-

• поведенческая среда (behavioral environment) – то, как участники используют свои тела при организации разговора (жесты, позы, взгляды);

-

• языковой контекст (language as context) – способ, которым сам разговор, или текст, озвучивает и продуцирует контекст для другого разговора или текста;

-

• экстраситуационный контекст (extra-situational context): понимание обмена репликами требует «базисного знания» (background knowledge), которое выходит далеко за пределы локального разговора и непосредственного окружения [9: 383].

Здесь важно пояснить, что под «языковым контекстом» также понимается «фрагмент текста или речи, содержащий избранное для анализа языковое выражение или единицу языка» или «ситуация употребления анализируемого выражения» [цит. раб.: 1201].

Современная социальная антропология в своих представлениях о контексте опирается на традиции британской школы «контекстуализма», зародившейся в работах Бронислава Малиновского и Джона Руперта Ферса в 30-е годы XX века и обобщившей отдельные идеи Вильгельма фон Гумбольдта и Фердинанда де Соссюра. Малиновский утверждал, что значение высказывания определяется «контекстом ситуации». Контекст ситуации, по Малиновскому, это связь между речью и невербальными компонентами коммуникации, которые её сопровождают [13: 58]. За его пределами лежит так называемый «культурный контекст». Язык как система лексики и грамматики относится к «кон- тексту культуры», а примеры использования языка относятся к «контексту ситуации» [9: 383].

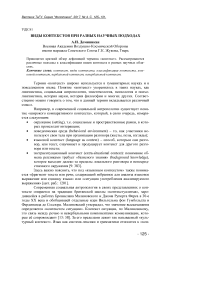

Согласно некоторым источникам, «контекст ситуации» и «контекст культуры» вместе образуют так называемый «социальный контекст». Майкл Халлидей, «отец-основатель» системно-функциональной лингвистики (systemic-functional linguistics (SFL)), описывает язык как семиотическую систему. При этом важно отметить, что в данном случае язык выступает не как система знаков, а как система ресурсов для формирования смысла [12: 192].

Социальный контекст включает в себя два уровня: жанр (контекст культуры) и регистр (контекст ситуации) (см. рис.1) [14: 495].

ЖАНР

РЕГИСТР

Контекст культуры (Context of culture)

Контекст ситуации (Context of situation)

Социальный контекст (Social Context)

Язык (Language)

Рис. 1.

Понятие культурного контекста языка как системы также фигурировало, хоть и не напрямую, в работах Эдварда Сепира и Бенджамина Ли Уорфа. Несмотря на то, что термин «context of culture» в трудах Сепира не употребляется, под понятием «язык» он понимал средства выражения ментальной жизни говорящего. На основе этого была разработана знаменитая гипотеза лингвистической относительности, широко известная как «гипотеза Сепира — Уор-фа». Согласно ей, «поскольку язык развивался как часть всякой человеческой культуры, он функционировал как первичное средство, с помощью которого подтверждались и транслировались в социальную реальность базисные восприятия и интерсубъективный опыт индивидов. В этом смысле культура предлагает контекст языка, в котором интерпретируются слова и грамматические системы» [9: 384].

Теперь рассмотрим классификации трактовок термина «контекст» в лингвистике. В основном классификация различных видов контекста представлена в оппозициях [8: 68].

В своей работе «Роль невербального контекста в восприятии и понимании устного дискурса» Е.Ю. Мощанская упоминает исследования румынского психолингвиста Татьяны Слама-Казаку, которая полагает, что смысл речи формируется глобальным коммуникативным контекстом, который, в свою очередь, включает следующие компоненты:

-

1) единство ситуации с актом коммуникации («глобальный контекст»);

-

2) само выражение вместе с его коррелятами (словами, жестами, направленными на данную конкретную ситуацию («эксплицитный контекст»);

-

3) текст, произнесенный или написанный, – явление сугубо языковое («вербальный, или дискурсивный, контекст») (цит. по: [6: 30]).

Исходя из этого, можно выделить несколько оппозиций. По способу выражения выделяют «вербальный» и «невербальный» контексты, суть которых изложена выше.

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» в зависимости от функций выделяются несколько типов вербального контекста: «разрешающий», «поддерживающий», «погашающий», «компенсирующий» и «интенсифицирующий». Под ними понимается следующее.

-

• Разрешающий контекст – контекст, снимающий полисемию языковой единицы.

-

• Поддерживающий контекст обеспечивает повторяемость значения определённой единицы в тексте, в частности, это относится к употреблению терминов в научном и научно-техническом тексте.

-

• Погашающий контекст создаёт значение единицы, не совпадающее с её типичным значением в системе языка.

-

• Компенсирующий контекст способствует адекватному восприятию смысла в условиях невыраженности какого-либо элемента, например при эллипсисе.

-

• Интенсифицирующий контекст способствует приращению смысла в процессе восприятия текста, как бы прибавляя новые значения к уже употреблённой единице. К нему могут быть отнесены случаи появления так называемого мерцающего значения, когда в тексте реализуются одновременно несколько значений единицы [5].

По области охвата «глобальному» контексту можно противопоставить контекст «локальный», что, в некотором роде, перекликается с понятиями «культурного» и «ситуативного» контекста.

Кроме того, по этому же основанию выделяют «широкий» и «узкий» контексты. Под «узким контекстом», или «микроконтекстом», обычно понимается контекст словосочетания или предложения. Противопоставляемый ему «широкий контекст», или «макроконтекст» – языковое окружение данной единицы, выходящее за рамки предложения. Точные рамки макроконтекста указать нельзя – это может быть как контекст группы предложений, абзаца, главы, так и контекст всего произведения в целом [2: 168].

Узкий контекст, в свою очередь, можно разделить на контекст «синтаксический» и «лексический». Кроме того, можно выделить контекст «фонологический» и «морфологический» применительно к фонеме и морфеме соответственно. Синтаксический контекст – это та синтаксическая конструкция, в которой употребляется данное слово, словосочетание или (придаточное) предложение. Наиболее часто синтаксический контекст помогает правильно определить частеречное значение слова, что особенно актуально для языков, в кото- 127 - рых часто встречается такое явление, как омоформия. Нередко также большое значение придаётся синтаксической позиции слова в свете актуального членения предложения или использования конструкции, имеющей специфическое значение [8: 71]. Лексический контекст - это совокупность конкретных лексических единиц, слов и устойчивых словосочетаний, в окружении которых встречается данная единица [2: 169]. Таким образом, можно говорить о классификации видов контекста по уровням языка.

Понятия микро- и макроконтекста связаны с противопоставлением «собственно лингвистического» и «ситуативного» («экстралингвистического») контекста. Если под лингвистическим контекстом понимают языковое окружение слова, то под ситуативным контекстом понимают фоновые знания или пресуппозиции автора текста и читателей [8: 70].

Важно отметить, что Т. Слама-Казаку выделяет позицию слушающего и вводит понятие «имплицитный контекст» (цит. по: [6: 30]). Имплицитный контекст, явно не выраженный, составляет совокупность фоновых знаний участников коммуникации. Он включает все лингвистические пресуппозиции, существенные для данной коммуникативной ситуации, а также знания участников коммуникации друг о друге, представление о настоящей ситуации, память о прошлых коммуникациях, и т.д. [9: 1202]. Ему противопоставляется «эксплицитный» контекст, явно выраженный как вербальными, так и невербальными средствами [5]. Таким образом, на основании полноты выражения можно выделить оппозицию «имплицитный / эксплицитный» контекст.

В работе «Типы контекстов. Коммуникативный контекст» В.Я. Мыр-кин трактует понятие «коммуникативный контекст» как «организацию средств, организацию контекстов и опору на контексты, вербальные и невербальные, для передачи (и восприятия) смысла сообщения» (цит. по: [6: 30]). «Коммуникативный» контекст включает в себя собственно лингвистический, паралингвистический, ситуативный, культурный и психологический контексты [7: 98].

Коммуникативному контексту В.Я. Мыркин противопоставляет «операционный» контекст - контекст, с помощью которого исследователь анализирует семантические единицы какого-либо речевого произведения для установления подтекста. Коммуникативный контекст «существует независимо от исследователя» [цит. раб.: 99]. Таким образом, автор выделяет новую оппозицию: «операционный» / «коммуникативный» контекст, основанием для которой служит степень вовлечённости исследователя.

Поскольку текст развёртывается линейно, контекст может быть «левосторонним» и «правосторонним». Под «левосторонним контекстом» понимают предшествующее языковое окружение, т.е. те слова, которые расположены перед данным словом. Данный вид контекста играет важную роль при первичном восприятии отрывка текста, так как «он предвосхищает восприятие значения данного слова, активизирует языковую догадку, предназначен для различения значений многозначного слова» [8: 69]. «Правосторонний контекст» -это не только языковое окружение, занимающее позицию после данного слова. Он может образовываться из ближайшего окружения слова, а также может распространяться на значительные отрывки текста [цит. раб.: 69]. В данном случае основанием для классификации выступает расположение контекста относительно анализируемой единицы языка.

Не менее важным является разграничение «горизонтального» и «вертикального» контекстов. В статье О.С. Ахмановой и И.В. Гюббенет «Вертикальный контекст как филологическая проблема» горизонтальный контекст определяется как «языковое окружение данной языковой единицы... и вообще законченный в смысловом отношении отрезок письменной речи, позволяющий установить значение входящего в него слова или фразы» [1: 47]. Вертикальный контекст определяется ими как «историко-филологическая информация, объективно заложенная в литературном произведении» [цит.раб.: 49]. В данном случае важно отметить, что определение горизонтального контекста совпадает с общепринятым определением языкового контекста. Кроме того в некоторых трактовках они могут пересекаться с контекстом ситуации, в то время как вертикальный контекст можно условно соотнести с культурным контекстом. Поэтому можно предположить, что основанием для классификации в данном случае выступает область охвата контекста.

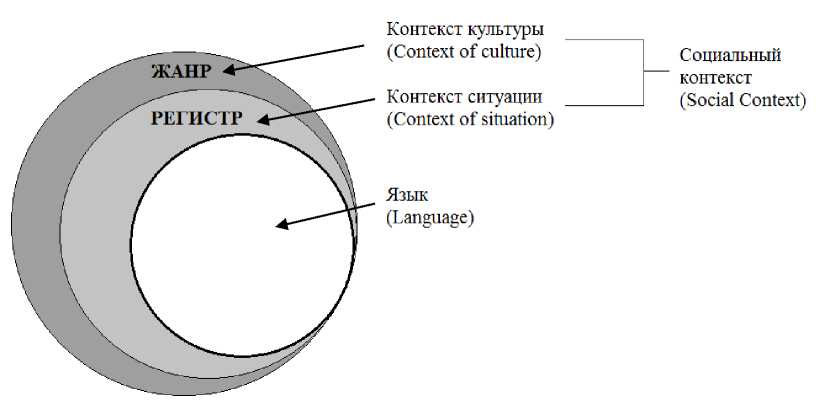

Так как в лингвистике под понятием «языковой контекст» принято понимать некое языковое окружение, в котором употребляется та или иная единица языка, основанием для лингвистической классификации контекста может служить вид анализируемой единицы языка. Таким образом, можно говорить о контексте фонемы, контексте морфемы, контексте слова и словосочетания, а также о контексте предложения (см. рис. 2) [2: 168].

Рис.2

Не лишним будет рассмотреть классификацию понятия «контекст» и в психологии, так как данная наука неразрывно связана с лингвистикой, не случайно появилась такая дисциплина, как психолингвистика.

В своей статье «Понятие контекст в категориальном строе психологической науки» А.А. Вербицкий и В.Г. Калашников подробно рассматривают контекст как категорию психологии [4: 95]. Авторы предлагают психологическое определение контекста как «системы внутренних и внешних факторов и условий поведения и деятельности человека, влияющих на условия восприятия, понимания и преобразования конкретной ситуации, определяющих смысл и значение этой ситуации как целого и входящих в него компонентов» [3: 9]. При этом авторы выделяют «внутренний контекст» как систему психофизиологических, психологических и личностных особенностей и состояний, установок, отношений, знаний, опыта и «внешний контекст» как систему внутрип-сихических репрезентаций предметных, социальных, социокультурных, про- странственно-временных и иных характеристик действия и поступка (цит. по: [6: 32]).

При психолингвистическом подходе под внутренним контекстом понимается «многомерная сеть связей в голограмме образа мира человека, позволяющая переживать как понятные и эмоционально-оценочно маркированные целостные объекты, ситуации и т.д., а также учитывать (через цепочки выводных знаний ) предшествующие им обстоятельства и возможные следствия из дальнейшего развития тех или иных событий, связей между объектами, отношения к ним в культуре или вследствие личностного опыта и т.д.» [15: 159].

Обобщая изложенное выше, можно отметить, что классификация контекстов, независимо от того, объектом какой науки они являются, в основном представлена в виде оппозиций:

-

• контекст ситуации / контекст культуры;

-

• собственно лингвистический / экстралингвистический контексты;

-

• имплицитный / эксплицитный контексты;

-

• операционный / коммуникативный контексты;

-

• внутренний / внешний контексты;

-

• левосторонний / правосторонний контексты;

-

• узкий (микро-) / широкий (макро-) контексты;

-

• горизонтальный / вертикальный контексты;

Кроме того одним из важнейших оснований для классификации контекста в лингвистике является вид анализируемой языковой единицы (контексты фонемы, лексемы, слова, словосочетания и предложения).

В связи с широким использованием понятия «контекст» различными науками и постоянным развитием последних, а также тенденцией к взаимодействию различных научных областей, можно ожидать проникновение данного понятия в другие, неупомянутые в данной статье сферы. При этом появятся новые основания для классификации контекстов в новых оппозициях, что представляет интерес для дальнейшего исследования.

Список литературы Виды контекстов при разных научных подходах

- Ахманова О.С., Гюббенет И.В. «Вертикальный контекст» как филологическая проблема//Вопросы языкознания. 1977. № 3. С. 47-54.

- Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М., «Междунар. отношения». 1975. 240 с.

- Вербицкий А.А., Калашников В.Г. Контекст как психологическая категория//Вопросы психологии. 2011. № 6. С. 3-15.

- Вербицкий А.А., Калашников В.Г. Понятие «контекст» в категориальном строе психологической науки//Педагогика и психология образования. 2015. № 4. С. 90-99.

- Лингвистический энциклопедический словарь/гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд., доп. М.: Большая рос. энцикл., 2002. URL: http://tapemark.narod.ru/les/238b.html (дата обращения: 19.09.2017)

- Мощанская Е.Ю. Роль невербального контекста в восприятии и понимании устного дискурса//Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. 2014. № 1 (9). С. 29-36.

- Мыркин В.Я. Типы контекстов. Коммуникативный контекст//Филологические науки. 1978. № 1. C. 95-100.

- Основные понятия переводоведения (Отечественный опыт). Терминологический словарь-справочник/отв. ред. Раренко М.Б. М., 2010. 260 с.

- Энциклопедия эпистемологии и философии науки/гл. ред. И.Т. Касавин. М.: Канон+. 2009. 1248 с.

- Хомутова Т. Н. Язык для специальных целей (lsp): вопросы теории//Вестник ЮУрГУ. Серия: Лингвистика. 2007. №15 (87). С. 55-62

- The Encyclopedia of Language and Linguistics. Editor-m-Chief R.E. Asher. Pergamon Press. 1994. P. 4583.

- Halliday M.A.K. «Systemic Background»//Systemic Perspectives on Discourse, Vol. 1: Selected Theoretical Papers from the Ninth International Systemic Workshop, J.D. Benson and W.S. Greaves (eds). Ablex. Vol. 3 in The Collected Works. 1985. Рp. 185-198.

- Malinowski B. Coral Gardens and Their Magic. Vol.2: «The Language of Magic and Gardening». London: George Alien & Unwin Ltd. 1935. 350 р.

- Martin J. R. English text: System and structure. Amsterdam: Benjamins. 1992. 622 p.

- Zalevskaya A.A. Interfacial Theory of Word Meaning: A Psycholibguistic Aproach. London: IASHE, 2014. 180 p.