Виды теплой одежды русских старожилов Сибири в конце XIX - начале ХХ века

Автор: Фурсова Е.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 1 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются виды теплозащитного костюма, которые позволяли русским сибирякам-старожилам выживать и даже комфортно существовать в условиях сурового климата региона. Основой для исследования послужили архивные источники, в частности, практически неизвестная этнографам рукопись В.К. Мультинова «Одежда населения Приангарского края» 1926 г., полевые материалы автора 1970-1980-х гг., музейные экспонаты, а также описи, сделанные собирателями коллекций А.Н. Белослюдовым, С.П. Швецовым, И.И. Барановой, И.И. Шангиной. Привлечение работ климатологов, технологов и конструкторов одежды позволило внести детали в общую картину. В работе описываются виды и типы верхней одежды и промыслового костюма старожильческого населения Приангарья, Алтая, Забайкалья: крытые и нагольные шубы, полушубки, тулупы, дохи, халаты, дополненные штанами, разнообразными шапками, обувью, рукавицами. Выявлены принципы обеспечения теплозащитных свойств костюма: использование высокообъемных утепляющих материалов, многослойность комплектующих элементов, изоляция от воздействия внешней среды (заправка одной одежды в другую («сибирский комбинезон»)). Отмечаются специфичные для Сибири особенности - использование в зимних промысловых костюмах некоторых элементов одежды коренных народов Сибири (например, эвенков в Приангарье), а также ношение женщинами мужской поясной одежды.

Принципы теплозащиты, верхняя и промысловая одежда, русские сибири, междисциплинарный подход, "сибирский комбинезон"

Короткий адрес: https://sciup.org/145145915

IDR: 145145915 | УДК: 391+904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.1.137-146

Текст научной статьи Виды теплой одежды русских старожилов Сибири в конце XIX - начале ХХ века

Верхней одежде, которая занимала особое место в системе жизнеобеспечения и в традиционной культуре сибиряков в целом, этнографами уделялось недостаточно внимания: они сосредоточивались в основном на описании типов и видов костюма, а также на выявлении их названий. Историографический обзор показывает, что до настоящего времени специалисты не задавались вопросом о климатической специфике верхней одежды старожилов Сибири. В процессе исследования мы использовали мультидисциплинарный метод, который позволяет по-новому взглянуть на явление культуры, его структурные связи [Тишков, 2016, с. 5]. В данной работе рассматривается только традиционная одежда домашнего производства, которая была призвана защищать человека от снега и мороза при ведении домашнего хозяйства (повседневная) и во время промысловой деятельности (промысловая). Нами учитывались данные о погодно-климатических периодах и температурных аномалиях, которые заметно проявлялись в Сибири [Кислов, 2001, с. 248, 255, 259]. Согласно исследованиям климатологов, до ХХ в. климат был значительно холоднее современного, причем холодные зимы в Центральной России приходились на XVII–XIX вв. – время освоения Сибири русскими [Там же, с. 248].

Рис. 1. Сибиряк в зимнем костюме [Путешествия по Сибири…, 1865, с. 254].

В зимнем ко стюме сибиряк выглядел большим и неуклюжим, о чем свидетельствуют имеющиеся в архивах зарисовки, сделанные путешественниками и собирателями XIX в. (рис. 1), а также воспоминания современников. Образ сибиряка – «сибирского медведя» – сформировался под влиянием представлений о комплексе просторной меховой одежды для зимы. По многочисленным архивным описаниям, зимний костюм жителей Сибири напоминал комплекс одежды крестьян Пермской губ., которые составляли костяк сибирских первопроходцев [На путях…, 1989, с. 10–16, 309; Сибирь…, 2014, с. 99].

В нашем исследовании привлекается практически неизвестная этнографам рукопись В.К. Мультинова «Одежда населения Приангарского края», хранящаяся в Отделе рукописей Российского этнографического музея (ОР РЭМ). В ней одежда местных чалдонов* описана как «одежда промышленников и землепашцев» [1926]. Крестьяне юга этого края проживали в зоне тайги, естественно, их неземледельческая деятельность была связана с лесными промыслами, охотой и рыбной ловлей. Для выявления на широком этнографическом фоне общего и особенного в культуре сибиряков привлекается западно-сибирский материал, полученный в ходе полевых исследований 1970–1980-х гг. и характеризующий русских старожилов различных районов Западной Сибири, в т.ч. уймонских старообрядцев Алтая [Шитова, 2013, с. 74–75]. Используются данные изучения экспонатов столичных и областных музеев, описей, сделанных собирателями коллекций (РЭМ, Музея истории и культуры народов Cибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии СО РАН (МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН)), а также архивные материалы (Русского географического общества (РГО), ОР РЭМ).

Верхняя и промысловая одежда сибирских крестьян по архивным, музейным и полевым материалам

Среди «мужской “лопоти”», как называли в Приангарье верхнее платье, В.К. Мультинов указывал: азям, зипун или аднерядка**, шабур (шойденник), шубу, тулуп, халат, пальто (местн. козловка). «Озям или зипун, – писал автор, – род армяка из домотканого сукна, белого или черного цвета, без воротника, достаточно широкий, при надевании основательно запахива- емый (без застежек) и туго подпоясываемый ремнем или домотканым длинным “опояском”. Когда не особенно холодно и зипун надевается в деревне, чтобы пройти из избы в избу, и мужики и бабы очень любят одевать его в один рукав внакидку (на одно плечо. – Е. Ф.). Городское пальто носится только пришельцами. <…> Конечно, на работе, особенно в лесу на промысле зипун скоро изнашивается и тогда его покрывают холстом. Такой обшитый холстом зипун называют “шабуром” или “шойденником”. Редко шабуром называется просто армяк из холста, вместо зипуна одеваемый» [1926, л. 17]. В.К. Мультинов отмечает, что в некоторых деревнях Приангарья «носимый бабами шабур называется “понитком”* от названия материала» [Там же, л. 21].

На юге Западной Сибири, согласно полевым материалам, к рабочей повседневной одежде относились также шабуры , понитки , которые носили все половозрастные группы (мужчины, женщины, дети). Чалдоны, посмеиваясь над стереотипным мнением о себе как об особо закаленных, говорили: «Чё паря** разве замерзнет – два шабура взял с печи и оба горячи!» Такой обычай «легкомысленно» одеваться зимой старожилы объясняли бережным отношением к меховой одежде, экономией: «Чё парю сделается, он два шабура одел с печи – оба горячи!.. А шубу жалко было».

Описание алтайских зипунов, собранных для коллекции РЭМ, как сказано в описи, «статистиком» С.П. Швецовым в 1905 г. в с. Уймон Бийского уезда Томской губ. (РЭМ, описи экспонатов № 1343-1, 1343-2, 1343-3), выполнено единообразно. Сведения сводятся к указанию, что «покрой как у кавказской безрукавной бурки, но с рукавами. Бока расставлены клиньями, точно так же как и рукава». Судя по авторской описи, зипуны носили как мужчины, так и женщины.

В 1978 г. Алтайским этнографическим отрядом Института истории, филологии и философии СО АН СССР (ныне – ИАЭТ СО РАН) в с. Быструха Восточно-Казахстанской обл. Казахской ССР был зафиксирован зипун из шерстяной коричневой материи домашнего изготовления, принадлежавший А.Ф. Харламовой. Зипун туникообразного покроя сшит из двух полотен длиной 2,16 м, перегнутых на плечах. Бока расширены за счет клиньев, по два с каждой стороны. Рукава кошеные, имеют по одному клину, проймы спрямленные. Края рукавов обшиты черным сатином. Шалевый воротник обшит льняной домотканиной черного цвета. Изготовлен в 1920-х гг. на руках с использованием черных и белых суровых ниток (ПМА, 1978).

Жить без шубы в Западной или Восточной Сибири было немыслимо. Шуба, согласно описанию В.К. Мультинова, была обыкновенным бараньим полушубком, желтым или выкрашенным в черный цвет, с бараньим же воротником. «Крытых шуб нет. Шьются шубы деревенскими специалистами шубниками» [Мультинов, 1926, л. 16]. Такие шубы, как указывает исследователь, повседневно носили не только мужчины, но и женщины.

Западно-сибирский вариант такой одежды представляет праздничная шуба из овчин светло-коричневого цвета, зафиксированная в с. Малоубинка Восточно-Казахстанской обл. Казахстана – территории обоснования старообрядцев-«поляков». Она была изготовлена в начале ХХ в. Местная меховая одежда «поляков», по материалам указанной экспедиции, не отличалась от таковой у других групп старожильческого населения. «Шуба из овчин сшита мехом внутрь, шалевый воротник отделан черным каракулем. Полосками меха обшиты также края рукавов и пол. Изделие прямого силуэта с запахом пол налево. Рукава одношовные, проймы спрямленные» (ПМА, 1978). Повседневные шубы шили из более дешевых материалов. Например, у жителей с. Быструха Восточно-Казахстанской обл. сохранился старинный полушубок из черной телячьей шкуры домашнего изготовления. «Широкий воротник сделан из рыжей телячьей шкуры. Прямой силуэт и прямая застежка на пуговицы справа налево. Рукава прямые широкие. Полушубок сшит на подкладке из бумажной ткани» (ПМА, 1978).

В.К. Мультинов отмечал, что в Приангарье праздничная женская одежда отличалась от мужской: «Это длинное на куделе или даже на вате пальто, покрытое атласом или иной блестящей тканью, иногда сукном, с меховым воротником, с меховыми же абшлагами. Такая шуба – предмет гордости ее владелицы – и надевается лишь в исключительно торжественных случаях: едут в гости на свадьбу, на большой праздник, в приходскую церковь (говеть). Зачастую такая шуба на ценном меху (белка, соболь)» [1926, л. 20]. Аналогичные по виду и конструкции виды верхней одежды бытовали у старообрядок-«семейских» Забайкалья. В коллекции МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН имеется шуба, сшитая из козьих шкур мехом внутрь (№ 350, Бурятия, 1973 г. Сбор Т.Н. Апсит). Сверху (с лицевой стороны) она покрыта полушелковой тканью бордового цвета, видимо канфой (китайского производства) (рис. 2). Рукава узкие, по длине превышают длину рук (80 см). Внизу отделаны черным козьим мехом и двумя полосками позумента. Ворот и края полок также отделаны мехом.

По конструкции тканевое покрытие аналогично русским косоклинным сарафанам с двумя прямоугольными клиньями по бокам. В развернутом виде шуба представляет собой почти круг. Шелковая ткань

Рис. 2. Шуба, сшитая из козьих шкур мехом внутрь. МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН, № 350.

пришита вручную насквозь к меху по центру спины мелкими швами «вперед иголку». Параллельно скрепляющему шву на спине с двух сторон от него выполнена стежка. Скрепляющие верх и мех шубы стежки проложены также спереди параллельно разрезу-застежке. Стежка выполнена суровыми льняными нитками и по низу подола. Видимо, позднее, с распространением швейных машин, поверх ручных строчек выполнялись машинные.

По внешнему виду такая шуба напоминала старорусские распашные шубы XVII в. с длинными рукавами, которые шили из дорогих узорчатых тканей и украшали золотым и серебряным шитьем [Громов, 1979, с. 208]. В отличие от средневековых семейские шубы были халатообразные, без застежки (полы запахивались налево). В середине XIX в. подобные шубы, видимо, получили известность и в Западной Сибири, где нагольная меховая одежда ценилась меньше, а дорогой и престижной считалась крытая фабричной тканью. Об одежде крестьян с. Камышево* М. Серебренников писал: «Одежду имеют в зимнее время мужской пол овчинную шубу и своедельного сукна зипун, в праздничные дни богатые одеваются в шубы из тех же овчин, покрытые синим или черным фабрич- ным сукном (выделено нами. – Е. Ф.), а бедные употребляют такое же платье, как и в простые дни» [1848, л. 1]. Женщины, как отмечает автор, «в зимнее время на работу одеваются в овчинные шубы и зипуны, а в праздники в овчинные шубы, покрытые нанкой или сукном или драдидамом (выделено нами. – Е. Ф.) с беличьими воротниками…» [Там же, л. 2].

Другая шуба семейских Забайкалья, хранящаяся в том же музее (№ 357. Сбор Т.Н. Апсит), сшита из овечьих шкур и крыта китайской канфой. Бордовая полушелковая канфа крупноузорчатого переплетения украшена узловыми орнаментами, изображениями свастики и пр. Шуба сшита мехом внутрь, отделана полосками черного заячьего меха по низу рукавов, вороту и полам спереди. По длине она короче вышеописанной шубы № 350. Осмотр данной шубы, как и предыдущей, позволяет предположить, что мастера старались убрать все конструктивные швы (в т.ч. плечевые и боковые) верхней ткани (канфы) на спину. Локтевые швы рукавов, когда шуба надета, видны только со стороны спины. Возможно, расположение швов спереди считалось непрактичным или не соответствовало эстетическим требованиям, предъявляемым к традиционной одежде. Конструктивный чертеж шубы № 357, как и шубы № 350, соответствует конструкции косоклинных сарафанов, дополненных длинными (ниже кистей рук) рукавами. Швы скрепления шкур на боках совпадают с боковыми швами верхней ткани и соединяются между собой. Соединены также швы верха и низа (меха) по центру спины, остальные швы не совпадают. Стежка (выполнена вручную) идет тремя вертикальными строчками по обеим сторонам от центра спины и двумя вертикальными строчками на полочках. В данной шубе, как и в вышеописанной, куски меха сшиты между собой и пришиты к ткани косыми стежками суровыми льняными нитками.

Забайкальские женщины в отличие от рабочей халатообразной одежды носили праздничные шубы внакидку, без пояса. Удивительно, что в этой одежде им удавалось держать под полой на руках детей. Под полами шубы на уровне талии с двух сторон пришиты прихватки – плетеные из веревочек ручки, чтобы придерживать полы (№ 357). Такие шубы считались дорогим подарком и передавались из поколения в поколение. Их дарили дочерям в качестве приданого, что подтверждает в своей рукописи и В.К. Мультинов [1926, л. 20]. Аналогичные шубы были зафиксированы нами во время работ Забайкальского этнографического отряда (рис. 3).

Не только яркие стеженные шубы в виде шелковых халатов, но и широко распространенные овчинные у старожилов Сибири было принято готовить дочерям в качестве приданого. «Мне шубу, когда выдавали, чернили, опушали ягушкой. Прямая сквозная. Овчины

а

Рис. 3. Шуба из с. Десятниково Тарбагатайского р-на Бурятии, принадлежала Н.С. Банновой. Рисунки Е.Ф. Фурсовой.

а – в надетом виде с закинутыми рукавами; б – в разложенном виде; в – украшения рукавов.

б

в

дубили сами», – вспоминала жительница с. Большой Бащелак Чарышского р-на Алтайского края Т.А. Поломошнова (1914 г.р.).

В Приангарье утепляющей одеждой была надевавшаяся под шубу или зипун безрукавка- надевашка . В.К. Мультинов отмечает: «Существуют и женские теплые безрукавки, одеваемые под шубу, зипун (“на-девашки”). Они застегивались спереди, как и кофты, специально сшитые для домашнего обихода и работ» [Там же, л. 23]. В Западной Сибири этот вид одежды не фиксируется.

Отправляясь в дальнюю дорогу, сибиряки, как и жители всей России, надевали тулупы . Об ангарском тулупе В.К. Мультинов пишет: «…это собственно доха (название, не особо популярное на Ангаре, культивируемое более пришлым элементом) из собачьего преимущественно меха, шерстью наверх. Встречаются еще тулупы козьи (мех дикой козы), медвежьи, телячьи, сборные. <…> При зимних поездках тулуп незаменяемая вещь и греет гораздо лучше наших русских шуб, крытых сукном. Шьют тулупы домашним способом, и специально для них в каждом хозяйстве откармливается известное количество щенков длинноволосых лаек» [Там же, л. 16].

Медвежьи тулупы встречались редко, т.к. они очень тяжелы, отмечал исследователь. «Оленьих дох на Ангаре почти совсем не видно и они тунгузского происхождения. Тулуп одевается ангарцем не только во время дальних поездок “в подводы”, но и во время коротких “хозяйских” поездок (возка дров, сена и хлеба, так как летом дорог почти нет) и поэтому он редко шьется ниже колен» [Там же, л. 16].

В Западной Сибири тулуп шили, в отличие от дохи, из овечьих шкур мехом внутрь. Тулупы надевали в метель и буран поверх полушубков и зипунов; они не подпоясывались и не застегивались, только запахивались налево. Этот вид одежды имел специфическую деталь в виде высокого мехового воротника из овчины. Шубы старожилы шили сами в домашних условиях, а тулупы заказывали у местных мастеров. Согласно экспедиционным материалам, тулупы были очень длинными и широкими: по воспоминаниям пожилых мужчин, раньше «в тулупах девок прятали» (видимо, на молодежных гуляниях в Святки).

В сильные морозы поверх овечьей шубы или пальто накидывали доху. В Западной Сибири доху, как отмечалось, шили мехом наружу. Одежду этого вида надевали во время дальних поездок не только зимой, но и в холодные дни межсезонья. В коллекции РЭМ имеется доха, сшитая из 12 собачьих шкур рыжего, светло-желтого и черного цвета в с. Новоалейском Третьяковского р-на Алтайского края (сбор И.И. Шангиной, И.И. Барановой, 1975 г.). Доха прямой конструкции, с вшивными прямыми рукавами и широким полукруглым воротником, который завязывался на тесемки. Запáх предусмотрен на левую сторону, застегивается на две черные пуговицы. Подкладка выполнена из кусков черного и серого сатина. По данным собирателей, конструкция шубы, сшитой в 1962 г., традиционная для данной территории (РЭМ, № 8525-79).

Название верхней одежды халат в Сибири было гораздо менее распространено, чем названия шуба и тулуп . В Приангарье, согласно сведениям В.К. Мультинова, халатом называли холщовый чехол, надеваемый на шубу. «Он несколько длиннее шубы и с достаточно широкими рукавами, впрочем, шьют его уже тогда, когда шуба протерлась в нескольких местах и в предохранении ее нет никакой надобности. Халат всегда из домотканого холста, редко покрашенного» [Мультинов, 1926, л. 15]. Семейские Забайкалья называли халатом стеженную на шерсти одежду, покрытую полушелковой китайской тканью. Конструкция верха здесь была такая же, как в шубах, – косоклинная; рукава делали значительно длиннее рук (например, длина рукавов халата № 1327 из МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН составляет 75 см. Сбор Ф.Ф. Болонева). Халаты нам удалось осмотреть в с. Десятниково Тарбагатайского р-на Бурятии (рис. 4).

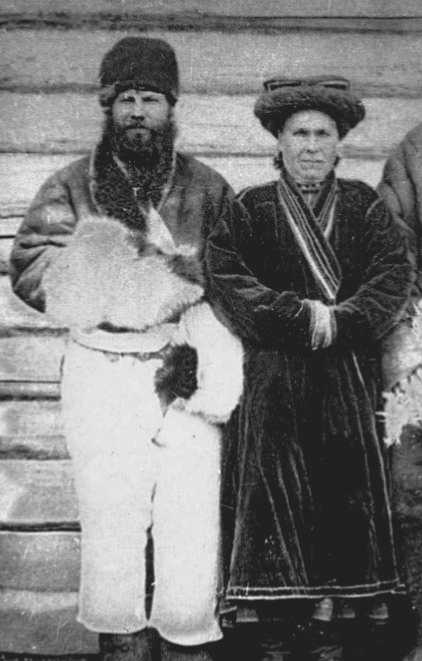

Одежду под названием халат , но уже праздничную, покупную, в которую облачен житель Западной Сибири, можно увидеть на имеющемся в РЭМ снимке А.Н. Белослюдова, сделанном в 1914 г. В описи к фото указано: «У дверей хозяин в распашном кокандском халате, приобретенном в Китае во время продажи маральих рогов, д. Фыкалка» [Фурсова, 1997, с. 167]. Судя по этнографическим материалам, орнаменти-

Рис. 4. Женский халат на вате, покрытый канфой, из с. Десятниково Тарбагатайского р-на Бурятии. Рисунок Е.Ф. Фурсовой.

рованные и неорнаментированные халаты в регионе были единичны.

В.К. Мультинов привел описание поясной одежды мужчин, которая всегда включала, по его сведениям, две пары штанов: нижние подштанники и верхние шаровары . «Подштаники из грубого домашнего холста, не крашеные, ситцевые как исключение. Шьются они довольно короткими (из экономических соображений) и вокруг верхнего края имеют так называемую опушку , через которую продергивается веревка, пуговиц нет. Шаровары – суконные, плисовые, крашеные холщовые (“чтобы издали походили на базарные”) из шевиотов (шерстяная ворсистая ткань. – Е. Ф. ), адреатинов » [Мультинов, 1926, л. 19]. О шароварах автор привел подробные данные: «Холщовые шаровары окрашивают преимущественно в излюбленный кубовый (синий) цвет. Кроме того, окрашивают дубом, как и рубахи, в коричневый цвет. Покрой шаровар обыкновенный прямой, не особенно широкий. К ним уже пришиваются пуговицы и даже делаются карманы. Встречаются подтяжки. Обыкновенно же шаровары стягиваются одним с рубахой ремнем или подвязываются веревкой. Шаровары носятся в бродни или сапоги, но иногда они надеваются поверх бродней или валенок. Такой оригинальный способ практикуется во время хождения по глубокому снегу и тогда, чтобы затруднить мошке забраться вовнутрь обуви» [Там же, л. 20].

У жителей Енисейского края штаны входили также в женский промысловый костюм, что было не характерно для повседневной одежды крестьян других регионов [Фурсова, 2015, с. 116]. В.К. Мультинов писал: «Бабьи штаны – это промысловый для неводьбы и предохранительный от мошки костюм. Надевают их под юбку и часто бабы пользуются мужскими шароварами. Конечно и в лесу не обходятся без штанов, забавно вылезающих из-под юбки и запрятанных в кожаные чирки и завязанных снизу веревкой, иногда заправленных в чулки*. При неводьбе, особенно когда приходится стоять в воде, бабы щеголяют в одних штанах, заправленных в бродни или навыпуск. Но зимой, какие бы морозы не были, хотя бы и в дальнюю дорогу, ангарки никогда не одевают чего-нибудь теплого под юбку» [1926, л. 23].

В Западной Сибири мужчины, отправляясь в поездки либо на длительные работы на открытом воздухе или в глубоком снегу, заправляли полушубки или зипуны в широкие штаны-чамбары. Описание чам-бар алтайских старообрядцев-«каменщиков» находим у А.Н. Белослюдова, который собирал этнографический материал на территории Казахстана в 1925 г. Это были рабочие белые холщовые чамбары с треуголь- ными вставками между штанинами спереди и сзади из д. Быково бывшей Семипалатинской губ. (РЭМ, № 5158-23). В 1925 г. в районе р. Убы А.Н. Белослю-довым были приобретены чамбары из ткани домашнего производства в желтую, красную, синюю полоску (РЭМ, № 5091-10).

В с. Секисовка Восточно-Казахстанской обл. местной жительницей Т.А. Бабиной нам были показаны мужские штаны-чембары (вариант чамбары ) с низкой мотней из белого грубого (изгребного) льна, которые сшила по старинному образцу ее свекровь в начале ХХ в. Чембары использовали как верхние штаны, их надевали поверх нижних, сшитых из пестряди или более тонкого белого льна (ПМА, 1978 г.). Старообрядцы-«поляки» Алтая заправляли пониток в чембары из белого холста, сверху надевали шубу или полушубок. «Рубаха, пониток и доха – так одевались в лес», – вспоминал Иван Павлович Новиков из с. Со-лонешное Алтайского края (1906 г.р., старообрядец-«поляк»).

В.К. Мультиновым обстоятельно описаны головные уборы ангарских крестьян: «Головной убор мужика зимой и летом – теплая суконная шапка, отделанная снаружи и иногда внутри мехом. Впрочем нередко под подкладку шапки просто кладут кудель… Анга-рец круглый год предпочитает носить шапку с распущенными наушками, болтающимися при ходьбе. Мех на шапках преимущественно собачий, заячий (“уш-каний”, по местному говору), редко беличий. В годы гражданской войны, когда сбыта пушнины совсем не было, появились беличьи (сплошь даже без сукна) шапки» [1926, л. 7]. Шапки в виде папахи делали из шкур медведя, выдры, собаки, белки, редко волка, теленка. «Из телячьей шкуры имеются и нансенов-ские шапки. Шапки почти все домашнего производства, мало “базарных”. Шьют бабы. Следует упомянуть как оригинальные из “черпы”, зеленого меха, кажется, тюленьего. Редко встречаются и высоко ценятся тунгусского происхождения нансеновки из осе-ньих выпорков» [Там же, л. 7].

Автор отмечает, что чалдоны «носят и обыкновенные тунгузские оленьи шапки, остроконечной формы колпаки. Очень редко можно встретить на Ангаре в пользовании чалдона также тунгузский головной убор, соединенный с меховой “рубашкой”, так и называется вся комбинация, и рукавицами. В сочетании с “лунтаем”* такой костюм целиком “оболака-ет” (одевает. – Е. Ф.) носителя и оставляет открытым лишь лицо, мало страдающее от мороза в силу привычки и лишь в очень сильную стужу смазываемое каким-нибудь салом. Все вещи тунгузского проис- хождения сшиваются не нитками, а оленьими сухожилиями» [Там же].

В.К. Мультиновым приводятся сведения о головных уборах: «Меховых шапок с длинными ушами, так называемых “малахаев”, на Ангаре очень мало. В покрое шапки иногда проявляется творческая фантазия их владельца: например, шьют очень неудобную и тяжелую медвежью шапку колоссальных размеров… Бывает также очень странный подбор меха на одной и той же шапке: один “наушек” беличий, другой – собачий, передний откидной козырек “ушканий”. Нан-сеновские шапки нередко снабжаются твердым, суконным, торчащим вперед козырьком, как на фуражке. Зимнюю шапку на Ангаре носят лишь мужики и дети. Женщины же надевают ее очень редко, разве когда-нибудь в дороге» [Там же, л. 8]. Автор упоминает также треух как убор стариков, который надевали осенью в лес промышленники под названием «промышленной шапки». «Последняя снабжается сзади широким “хвостом” из холста, ниспадающим на плечи. “Хвост” этот называется лузаном , имеет назначение предохранять от попадания за шиворот снега с деревьев… Промышленная шапка носится лишь в лесу и в деревне не надевается. Бывает и более упрощенный вид последней: круглый, низкий суконный колпачок… тоже с таким “хвостом”» [Там же].

В МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН хранится сферическая лисья шапка из мелких кусочков меха, приобретенная у семейских Забайкалья (№ 353. Сбор Ф.Ф. Болонева, 1969 г.). Шапка лисья с ушами, соединенными при помощи черной бумажной ткани (рис. 5). Завязки сшиты так, что в надетом виде в поднятом состоянии

Рис. 5. Шапка лисья с ушами. МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН, № 353.

на темени образуются три петли в виде трилистника. Возможно, с их помощью можно было ослаблять или укреплять шапку на голове в зависимости от ее размера. Внизу шапка подбита бараньим мехом, между двумя слоями меха – лисьего и овчинного – проложены куски мягкого войлока коричневого цвета.

Дополнением костюма ангарца, практически не встречавшимся в Западной Сибири, служил шерстяной шарф. «Из шерсти вяжут шарф – необходимый атрибут ангарского костюма. Ушканьи шарфы белые с черной полоской по концам, либо шерсть не чисто ушканья (заячья. – Е. Ф. ), а с примесью овечьей. Бывают разноцветные, полосатые. Длина большая – 5–7 аршин, своеобразно одеваются: обматываются два раза вокруг шеи и затем крест-накрест обхватывают тушу (тело. – Е. Ф. ). Ширина незначительна. Заканчивается бахромой. Интересно, что шарфы весьма часто вяжутся мужиками, не считающими для себя зазорным заниматься этим рукоделием» [Там же, л. 25].

Суровый климат и мошка не позволяли ангарцу ходить даже летом с голыми руками. В.К. Мультинов писал: «Рукавицы домашней вязки, шерстяные с одним пальцем “варежки”. У пальца на ладони имеется прореха для высовывания указательного пальца при стрельбе. При работе на воздухе сверху рукавиц одевается вторая пара из лосиной кожи – “верхон-ки”. Иногда рукавицы для прочности обшиваются холстом. Встречаются и тунгузского происхождения “кокольды” – варежки из оленьей кожи с шерстью… Пользуются репутацией очень теплых рукавицы, связанные из ушканьей шерсти. Кстати кокольдами нередко называют и вообще варежки, чаще с дырою для просовывания руки для удобств “промышленного”. Палец варежки называется напалок» [Там же].

На юге Западной Сибири, по сведениям информантов, меховые рукавицы называли мохнашками . В коллекции РЭМ хранятся обнаруженные этнографами И.И. Шангиной и И.И. Барановой три пары таких мохнашек, практически одинаковые, из Алтайского края (РЭМ, № 8525-31/1, 2). Они прямоугольные, сшиты из собачьего меха белого, рыжего, черного цвета, снабжены кожаными петлями (РЭМ, № 8525-84/1, 2; № 8525-87/1, 2).

Для сельскохозяйственных работ в морозные дни поверх варежек надевали «рукавицы» из коровьей («скотской») кожи. Шили по специальным шаблонам – «наметам». «Скотские» рукавицы были рабочие, поэтому для большего удобства в них делали из брезента большой палец и обшивали края изделия кожаной манжетой. В описи коллекции С.П. Швецова они значатся как верхонки – «нагольные рукавицы с черными шерстяными варегами » (РЭМ, № 1343-10).

Разнообразие обуви русских Приангарья свидетельствует не только о развитии домашних ремесел по обработке кожи и меха, но и о большой изобретательности сибиряков, их способности создавать удобную и функциональную обувь для жизнедеятельности в Сибири. В.К. Мультинов указывал на бытование кожаных (бродни, букули, бакари) и меховых (лунтаи, лунты, лакомеи, дышики и пр.) видов обуви. В отличие от Западной Сибири, где основным видом зимней обуви, наряду с обутками и броднями, являлись валяные в домашних условиях из шерсти пимы, или катанки, в Приангарье валяная обувь была исключительно покупной и называлась «базарной», т.е. сами жители ее не катали [Мультинов, 1926, л. 6].

В западно-сибирских селах кроме пимов зимой, по информации М.П. Березиковой*, но сили самодельную кожаную обувь чирки (вариант чарки ) с голенищем и длинным войлочным носком - потником. Функционально приспособленной к зимним условиям была промысловая обувь жителей с. Уймон Бийского уезда Томской губ. начала ХХ в. (коллекция С.П. Швецова).

Лунты – сапоги из козлиных лап шерстью внутрь – носили старики в зимнее время (РЭМ, № 1343-6). Кисы – зимняя обувь из шкурок с козьих ног (РЭМ, № 1343-7). Наличие в коллекции С.П. Швецова пары шерстяных чулок указывает на то, что указанную обувь надевали с этим «утеплителем» (РЭМ, № 1343-5). Шерстяные чулки также могли носить в межсезонье с кожаными котами . В описи собиратель написал о них: «Башмаки с оборкой, застегивающиеся бечевкой» (РЭМ, № 1343-9).

Принципы сохранения тепла в одежде сибиряков

Согласно исследованиям ученых, у человека имеется 250 тыс. рецепторов кожи, воспринимающих холод, что более чем в 6 раз больше, чем рецепторов, реагирующих на тепло [Особенности защиты человека…, 2008, с. 133]. Утепление в холодное время года, т.е. на протяжении почти 6 мес., было важной заботой русских старожилов Сибири. Стремясь защитить себя от холода, они руководствовались следующими принципами. Во-первых, при изготовлении одежды использовали материалы с теплосберегающими свойствами, такие как шерсть (тканинная и нетканая), мех и кожа. Выполненные учеными математические описания процессов теплопередачи показали, что наименьшей теплопроводностью обладают высокообъемные утепляющие материалы, имеющие пористость 90–99 %, т.е. меха [Бессонова, Жихарев, 2007, с. 106].

Во-вторых, создавали многослойность в одежде: благодаря этому формировались воздушные прослойки, которые сохраняли тепло между шерстяными и меховыми материалами. В дальние поездки и путешествия старожилы дополнительно надевали меховую одежду, причем расположение меха регламентировалось по принципу антиподальности: внутрь к телу (к нижней одежде) и наружу, как в костюмах народов Крайнего Севера (например, самодийских и пр.) [Прыткова, 1970, с. 8, 12; Хомич, 1970, с. 107–109]. В этом случае шубы и полушубки с внутренней меховой поверхностью выступали в качестве промежуточного слоя. В-третьих, стремились обеспечить, по возможности, максимальную изоляцию от наружных погодных условий. Халатообразные виды одежды были просторные, но циркуляции воздуха препятствовали пояса, которыми подпоясывали полушубки, зипуны, азямы и пр.; в определенных ситуациях, например, при высоком уровне снежного покрова, их заправляли в верхние штаны. Натянутые поверх валяной обуви штанины создавали изоляцию от неблагоприятных воздействий среды, что-то вроде кокона, который мы назвали бы «сибирский комбинезон» (рис. 6). Характерно, что подобные принципы разработки изолирующего костюма в три слоя, подобно шитью мехом внутрь и мехом наружу, активно применяются и сегодня при создании теплозащитных костюмов в легкой промышленности [Выгодин, 1997, с. 41].

Научно установлены аналитические зависимости теплового сопротивления волокнистых материалов от температуры, влажности и величины механического давления, т.е. в пакете должны быть одежды достаточно просторных конструкций, чтобы тело «дышало», не было потерь тепла [Особенности защиты человека..., 2008, с. 147]. Логично предположить, что «сибирский комбинезон» для охоты или дальних поездок (вкупе с верхней меховой одеждой – тулупом или дохой) минимизировал потери тепла и при этом обеспечивал тепловые потоки от точек тела с более высокой температурой к точкам с более низкой.

В случае продолжительного пребывания в снегу на морозе старожилы дополняли промысловые костюмы известными в Сибири с XVII в. такими элементами, как лузан, наколенники [Бахрушин, 1951, с. 88]. К сибирской специфике следует отнести использование в промысловых костюмах некоторых элементов одежды местных сибирских народов (например, в Приангарье эвенков), ношение женщинами мужской поясной одежды.

Необходимо заметить, что для русских старожилов Сибири были важны не только теплозащитные свойства и эстетические качества костюма, но и его соответствие собственным традициям. По этой причине повседневные и праздничные комплексы верхней одежды не включали виды одежды местных народов:

Рис. 6. Женщина в халате, крытом плисом (бархатом), и мужчина в «сибирском комбинезоне». Алтай, 1912 г. Фрагмент фотографии А.Е. Новоселова.

например, глухие плечевые формы (как у народов Крайнего Севера), капюшоны, меховую обувь.

Выводы

Разнообразие видов и типов верхней одежды, изготовленных из разных материалов и разными приемами, отражает опыт жизни предшествующих поколений – выходцев из северных, северо-восточных и южных районов Европейской России. Сохранились многочисленные свидетельства о том, что в Сибирь переселенцы, в их числе южно-русские, приехали в экипировке, соответствующей местным климатическим условиям. Тулупы, полушубки, зипуны и другие виды одежды, обладавшие высокими теплозащитными свойствами, были хорошо известны не только северно-русским переселенцам, что логично, но и крестьянам с юга России. Например, в описи верхней одежды крестьян Трубчевского, Брянского и Карачевского уездов Орловской губ. упоминаются «корсеты», «зипуны», «чекмени», «полушубки», «свиты», «тулупы» (Архив РГО. Разряд 27. Оп. 1. № 18. Л. 112–117). Из- давна у русских был известен и принцип многослой-ности как повышающий теплозащиту: зимой свиту как теплую и красивую одежду надевали поверх полушубка или тулупа (Архив РГО. Разряд 27. Оп. 1. № 18. Л. 117–118).

Такие проявления «сибирского куража», как работы на морозе без шапок и рукавиц, отказ от ношения шарфов, надевание верхней одежды внакидку на одно плечо в один рукав и пр. убеждают в закаленности и хорошем здоровье жителей Сибири конца XIX – начала ХХ в. Легкую для зимы рабочую одежду (полушерстяные шабуры, понитки и пр.) подвергали термообработке: перед выходом из помещения предварительно нагревали на печи. Перепады температур в холодное время года, зимние оттепели обусловили появление разнообразных вариантов верхней одежды и ее названий в пределах ограниченного числа типов, которые тем не менее обеспечивали создание комфортных условий проживания на протяжении всего холодного времени года. Это исключало охлаждение организма, а следовательно, возникновение простудных и других заболеваний.

Список литературы Виды теплой одежды русских старожилов Сибири в конце XIX - начале ХХ века

- Бахрушин С.В. Снаряжение русских промышленников в Сибири в XVII веке // Исторический памятник русского арктического мореплавания XVII века. - М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1951. - С. 85-92.

- Бессонова Н.Г., Жихарев А.П Теплофизические свойства материалов для изделий легкой промышленности. - М.: Моск. гос. ун-т дизайна и технологий, 2007. - 118 с.

- Выгодин В.А. Теплозащитные материалы и костюмы. -Рязань: Новое время, 1997. - 159 с.

- Громов Г.Г. Одежда // Очерки русской культуры XVII века. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1979. - С. 202-218.

- Кислов А.В. Климат в прошлом, настоящем и будущем. - М.: Наука/Интерпериодика, 2001. - 351 с.