Винодельня с поселения «Полянка» в Восточном Крыму

Автор: Масленников А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 229, 2013 года.

Бесплатный доступ

Во время археологических раскопок в укрепленном поселке Полянка (Крым, Азовское море, 2009-2010 гг.) Были обнаружены остатки винодельческого комплекса. Хорошо сохранившийся комплекс включал в себя одно большое виноделие и одностороннее прямоугольное полотно. В углах точильщика были обнаружены две липкости для прессования. Винный завод занял важную часть довольно большой комнаты, в которой служили некоторые другие цели, возможно, жилье или бытовые. Винный завод имеет «составной» тип и датируется второй половиной 1-го в. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. Судя по его возможной продуктивности, она не могла служить для товарного производства.

Европейский боспор, сельская территория, поселение-городи-ще, винодельня, давильная площадка, цистерна, гири для пресса, виноделие, вино-градарство

Короткий адрес: https://sciup.org/14328529

IDR: 14328529

Текст научной статьи Винодельня с поселения «Полянка» в Восточном Крыму

Обнаружениями виноделен даже на пространствах боспорской хоры теперь никого не удивишь. Тому свидетельство – недавно вышедшая основательнейшая монография винофоба, но признанного знатока античного виноделия, а также доктора и профессора, Н. И. Винокурова. Однако всякая новая находка такого рода небезынтересна. В этой связи и мы – не то чтобы винофилы, но и не так, чтобы совсем уж винофобы, – не можем не похвастаться своими новейшими материалами. Как, несомненно, известно всякому, интересующемуся памятниками сельской территории Боспора позднеэллинистического времени, таковых вообще известно тут не так уж и много. А достаточно полно раскопанных поселений – и вовсе единицы. Бурная митридатовская и постмитридатовская эпохи наложили свой «отпечаток» как на их количество, так и на сохранность. Вероятно, в какой-то степени это отразилось и на занимающих нас объектах: в упомянутом труде соответствующий свод практически не содержит винодельческих комплексов собственно I в. до н. э. И вот – отчасти такая лакуна может быть заполнена. Раскопки относительно небольшого сельского поселения Полянка в Крымском Приазовье, которые ведутся Восточно-Крымской экспедицией ИА РАН с перерывами уже довольно давно, предоставили помимо прочего и такие артефакты.

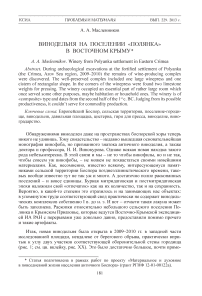

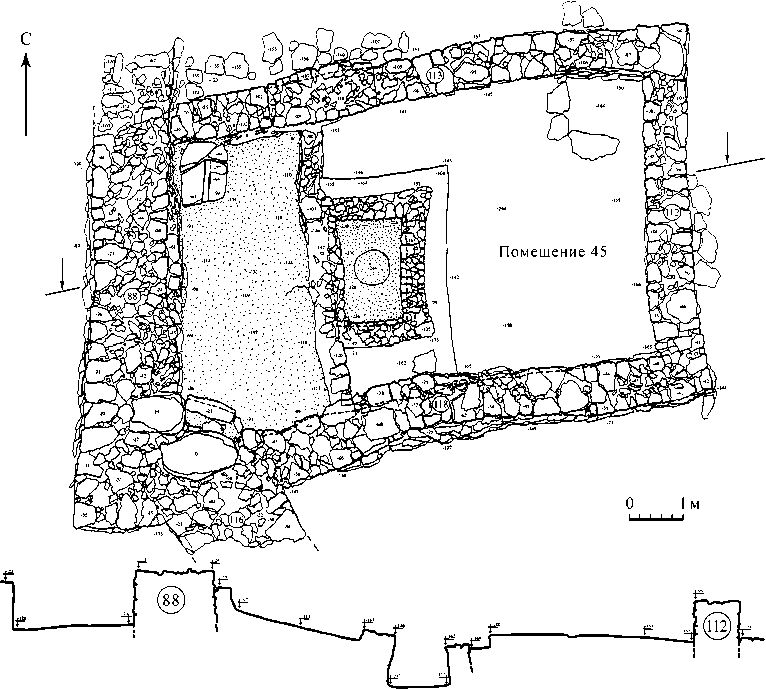

Итак, новая винодельня была открыта в 2009–2010 гг. в западной части исследованной площади, невдалеке от берегового обрыва, практически впритык к углу двух участков соответствующей оборонительной стены городища (рис. 1; см. цв. вклейку, рис. XX). Это было достаточно большое, почти прямо-

Рис. 1. План винодельни с продольным разрезом угольное (11 × 7,5 м) в плане помещение (№ 45), западную «половину» которого и занимала собственно винодельня (рис. 2; 3). Прежде чем приступить к ее описанию, следует сказать о стенах помещения. А они по-своему примечательны (рис. 1). Прежде всего, это только что упомянутая оборонительная стена (№ 88). Ее ширина в данном месте – всего 1,5–1,6 м, при сохранившейся высоте (снаружи) около 1–1,2 м. Кладка иррегулярная двухлицевая, трехслойная, из средних, реже – относительно крупных и мелких, необработанных камней, в целом даже маловатых для постройки такого назначения. Северная стена винодельни (№ 113), протяженностью (по внешнему фасу) 7,3 м и шириной 0,8 (западный участок), 0,7 (восточный) и около 1 м (в середине), сохранилась на высоту в среднем 0,4–0,7 м. Направление (трасса) ее не точно восток – запад, а с заметным отклонением к северо-востоку. Кладка двухлицевая, трехслойная, иррегулярная, из средних, мелких и (во внешнем ряду) достаточно крупных камней на растворе глины и земли. Щели между камнями велики (0,02–0,04 м) и частично заделаны глиной и щебнем. Внутренний фас относительно ровный и вертикаль-

Рис. 2. Винодельня – общий вид с юго-востока ный. Внешний - аналогичен, но в западной части (ближе к центру стены) менее ровен (незначительный поворот к югу и отклонение верхних рядов кладки к северу; камни нависают здесь «козырьком» шириной до 0,25 м). Вообще, этот участок стены, кроме угла, сложен как-то небрежно. В целом, основание стены лежит либо на материковом грунте, либо на тонкой прослойке культурных отложений предшествовавшего периода, но в любом случае на 0,1-0,2 м ниже горизонта примыкавшей к ней снаружи вымостки. Верхние же ее камни находились на глубине 0,3–0,5 м от современной дневной поверхности. К оборонительной стене она пристроена впритык, а со стеной № 112 (восточной стеной рассматриваемого комплекса) образует угол в переплет. Обращает на себя внимание упомянутая небрежность и несколько большая ширина кладки отмеченного выше участка стены протяженностью около 1,9 м. Это был явно заложенный позднее широкий проход, который вел в помещение со стороны наружной вымостки. Длина стены № 112 – 4,6 м (по внешнему фасу); ширина повсеместно 0,8 м; сохранившаяся высота 0,5–1,1 м (максимальная – в южной части западного фаса). Кладка в целом аналогична вышеописанным, но довольно аккуратная. Щели между камнями частично заложены щебнем. Фасы ровные, вертикальные. Основание лежит на материке (слой предскального щебня и мергелевой глины). Верхние же камни – на глубине 0,22–0,4 м. Стена № 118 (южная стена винодельни) - одна из самых своеобразных и примечательных на данном посе-

Рис. 3. Винодельня – общий вид с северо-запада лении (рис. 1; 7). Ее направление – запад – восток, с незначительным отклонением к юго-западу и северо-востоку. Но главное, линия стены как бы выгнута по центру к северу. Этот изгиб образовался прежде всего вследствие сползания и наклона практически всех, особенно верхних, рядов кладки в указанном направлении, т. е. «козырек» нависал не менее чем на 0,5 м. В остальном же это двухрядная, 2–3-слойная (в западной части), иррегулярно-постелистая кладка из средних, относительно крупных плоских (чаще встречаемых в верхних рядах) и мелких необработанных камней местного известняка. Длина стены 7,7 м (по внешнему фасу); ширина 0,9 (западная часть), 0,9–0,8 (в центре) и 0,8 м (в восточной части). Сохранившаяся высота (по южному фасу) 0,8–0,85 (в западной части), 0,9 (в центре) и 0,8 м (на востоке). По северному фасу средняя высота стены 0,8–1 м, т. е. в 4–6 рядов кладки. Верхние ряды камней обвалились в северо-западном направлении, образовав сплошной завал. Восточный участок сохранился лучше, и фасы здесь относительно ровные, близкие к вертикальным. Цокольный ряд камней прослежен с юга и выступает на 0,1 м. Со стенами № 112 и 116 (оборонительная) данная стена построена в переплет. На одном уровне находятся и их основания. Верхние камни лежат на глубине 0,22–0,34 м; нижние подстилает предматериковый слой культурных напластований (до 0,25 м) с отдельными находками III–II вв. до н. э. В восточной части стены нижний ряд кладки по южному фасу немного (до 0,05 м) выступает наружу (цоколь). В углу использованы отдельные крупные, в том числе плоские, камни. Сохранившаяся высота по северному (лучше сохранившемуся) фасу 0,85–0,9 м (5 рядов кладки). И здесь один большой камень нижнего ряда выступает наружу.

Таким образом, стены данного производственного помещения выглядят вполне солидно. Вход в него первоначально вел с севера (у всех прочих помещений на поселении он располагался с юга), а затем?.. Иными словами, как проникали внутрь после закладки прохода – неизвестно.

Внутреннее пространство помещения не было вымощено. Во всяком случае, здесь на уровне основания стен, на выровненном материковом грунте, выявлены лишь два-три относительно небольших плоских камня. Впрочем, не удалось зафиксировать и собственно пола, если только не считать им слой плотной оранжево-желтой предматериковой супеси (до 0,05 м толщиной) в восточной части и зеленовато-серо-желтой вязкой глины с мелкой известняковой крошкой – в западной. Их поверхности были явно выровнены и имели плавный уклон к востоку.

Заполнение помещения в верхнем горизонте – серый, сухой, рыхлый суглинок с большим, особенно в западной части, количеством камней, местами образовывавших сплошной завал. Мощность этого слоя около 0,4 м. Находок в нем немного, и они невыразительны. Нижний горизонт (до 0,3 м толщиной) – это светло-коричневый, сухой, умеренно рыхлый суглинок с камнями. Среди находок – фрагменты амфор: 4 венчика (светлоглиняные широкогорлые); 6 ручек (2 светло-бежевоглиняные овальные, 2 светлоглиняные двуствольные, 2 светло-красноглиняные); ножка светло-бежевой глины, остродонная; 100 стенок (47 светлоглиняных, 14 – традиционной синопской глины, 6 – родосской глины, 13 розовоглиняных, 20 красноглиняных). Простая тонкостенная красно- и сероглиняная посуда: край сероглиняной лощеной миски; 12 стенок сероглиняных темнолощеных; 2 венчика красноглиняного горшка; плоско-профилированная ручка красноглиняного кувшина; 16 стенок красноглиняных; венчик красноглиняного краснолакового кувшина; ручка плоскоовальная красноглиняного буролакового кувшина; край темно-буролаковой чашки; 4 стенки краснолакового сосуда; 2 фрагмента дна красноглиняного краснолакового рыбного блюда. Кроме того, найдены 3 венчика лепных горшков; 3 края лепных мисок; 4 фрагмента ручек, 45 стенок и фрагмент дна лепных сосудов; донце красноглиняного флакона; 2 стенки пифоса красной глины; фрагмент оселка темно-серого камня; 16 кусочков светло-розовой цемянки; большой кусок печины; 13 костей животных (крупного рогатого скота). Несомненно, это был слой разрушения поселения, и датируется он в целом I в. до н. э., а судя по амфорам и отчасти лаку, скорее даже второй его половиной. Что, собственно, и не вызывало сомнений.

Главным «элементом интерьера» данного помещения являлась сама винодельня, состоявшая из давильной площадки, цистерны и двух каменных гирь для пресса (рис. 1).

Прямоугольная давильная площадка размерами 4,15 × 3,15 м (вытянута в направлении с юга на север) примыкала на западе к внутреннему фасу оборонительной стены, а на юге и севере – к соответствующим фасам продольных стен помещения (рис. 1; 4; 5). Однако ее края касались всех их не непосредственно, а как бы через дополнительные стенки шириной 0,2–0,35 м (у оборонительной

Рис. 4. Давильная площадка, вид с севера стены) и 0,3–0,32 м (на востоке и на юге), сложенные из небольших камней. В этих местах слой цемянкового покрытия давильни сохранился в виде «плинтусов» высотой 0,25–0,3 м. Ширина «плинтусов» – 0,08 м. В южной части площадки он уцелел хуже. Поверхность давильной площадки относительно ровная, но далеко не горизонтальная. Ее даже можно считать сильнодеформированной. Она находится на глубине от 0,55 до 1,04 м от современной дневной поверхности и имеет существенный общий уклон к востоку, а кроме того, заметно прогнута у края по центру (близ цистерны). Однако точное место расположения слива неясно ввиду разрушения именно этой части площадки. На ней прослежено не менее трех слоев обмазки (светло-розового цемянкового покрытия) толщиной до 1 см каждый.

В северо-западном углу площадки лежал явно перемещенный сюда впоследствии расколотый массивный грубый известняковый камень – гиря пресса. Его первоначальные размеры 0,8 × 1 м при толщине до 0,34 м. Ширина «желоба», устроенного на его поверхности – 0,08 м, при глубине 0,04–0,05 м. Вторая гиря давильни находилась в юго-западном углу площадки. Это был прямоугольный блок размерами 0,85 × 0,6 × 0,22–0,24 м из светло-серого известняка, поставленный на продольное «ребро». На ее плоскости также имелся «желоб» шириной 0,1 м и глубиной 0,04 м. Вместе с еще одним плоским, подтесанным со всех сторон камнем эта гиря образовывала в углу некое подобие загородки.

Рис. 5. Цистерна и давильная площадка, вид с севера

(Внутреннее пространство ее не расчищалось ввиду нависания камней, в том числе очень большого продолговатого обломка скалы, явно скатившегося сюда по склону откуда-то сверху, с востока, уже после полного прекращения функционирования не только винодельни, но и всего поселения.) Зачем и когда камни пресса установили именно по углам давильни – неясно.

Для устройства давильной площадки была сооружена «платформа» из плотно утрамбованных грунта и камней, по краям обложенная грубой кладкой из средних и мелких камней. Высота ее над уровнем предполагаемого пола помещения составляла около 0,5 м.

Площадка была перекрыта в основном серым и светло-коричневым, умеренно рыхлым, заметно более слежавшимся и плотным в нижнем «горизонте» грунтом, содержавшим большое число камней. Сколь-нибудь примечательных в плане датировки находок не было. Обнаружены несколько десятков мелких обломков амфорных стенок и, главным образом, куски все той же цемянки. Мощность этого слоя составляла 0,3–0,4 м. Не многим более выразительными оказались находки и в слое (примерно такого же характера) над материковой глиной, в непосредственной близости от цистерны, т. е. собственно около давильной площадки. Это стенка пифоса красной глины, ножка синопской амфоры, 12 амфорных стенок (светлоглиняных или традиционной синопской глины), венчик лепного горшка, стенка сероглиняного сосуда, несколько стенок лепных сосудов, 8 костей животных (мелкого и крупного рогатого скота) и около десятка кусков цемянки.

Прямоугольная цистерна располагалась непосредственно к востоку от давильной площадки, вероятно по центру (рис. 1; 5; 6). Она сохранилась лучше, хотя стенки ее также носят следы весьма существенных деформаций (западная продольная заметно, не менее чем на 0,2 м, нависает «козырьком»), а вверху частично разрушены. Стенки эти (толщиной около 0,4 м), как и основание дна цистерны (?), были сложены из относительно небольших плоских, специально подобранных камней в технике постелистой трехрядной кладки и заметно сужаются кверху. Глубина цистерны (средняя высота сохранившихся стен) – 0,65–0,85 м, при первоначальной около 1 м. Дно ровное, с небольшим общим уклоном к центру, где имелось округлое углубление (отстойник) диаметром около 0,44 × 0,4 м и глубиной до 0,10 м. Кое-где на стенах (у дна на высоту до 0,25 м) и дне сохранилось потрескавшееся цемянковое покрытие (один слой). Непосредственно у дна, по бокам, оно имело вид ровного «плинтуса» высотой до 0,16 м и шириной 0,08 м. Яма под цистерну была целиком вырыта в материковом грунте. Размеры цистерны по дну (вне плинтуса) – 1,75 × 1,25 м; снаружи, по верху - 1,2 х 1,65-1,75 м. Заполнение - очень плотный, серый, сухой однородный суглинок с большим количеством средних и мелких камней, щебня, кусков светло-розовой цемянки и известняковой крошки. Находки: ножка амфоры красной глины, стенка светлоглиняной амфоры, стенка пифоса бледно-красной глины, края (3 фр.) красноглиняной обгорелой миски, фрагмент плоского дна красноглиняного буролакового кубка, венчик лепного горшка, 3 стенки лепного сосуда, край лепной тарелки, камень гладкий, кость животного.

Отметим, что сразу к северу от винодельческого комплекса располагалось уже упоминавшееся довольно значительное по площади (14 х 8 м) незастроенное, но вымощенное большими камнями-плитами пространство – нечто вроде общественной площади (?) городища.

Вопрос относительной датировки данного винодельческого комплекса решается как бы a priori: I в. до н. э. Ведь такова общая хронология всего поселения, точнее, его II строительно-хронологического периода. Да и упомянутые находки, в общем, этому не противоречат. Другое дело - отмеченные стратиграфические и иные наблюдения, свидетельствующие о наличии здесь (как, впрочем, и в ряде других мест на поселении) двух этапов-«фаз» внутри этого периода. «Границей» между ними, по всей видимости, стал некий природный катаклизм: возможно, известное землетрясение 63 г. до н. э. Затем восстановленное и частично перестроенное, это помещение продолжало функционировать почти до конца I в. до н. э. Однако это не значит, что винодельня тут появилась с самого начала. Упомянутый заложенный проход расположен таким образом, что он никак не мог существовать одновременно с ней: давильная площадка частично и выше уровнем «простирается» к востоку, как бы загораживая проход изнутри. Следовательно, винодельня датируется, скорее всего, второй половиной этого века, т. е. относится ко второй «фазе» II строительно-хронологического периода. Чем служило данное помещение ранее – не ясно. Показательны и отмеченные как бы параллельные деформации продольных стен. Параллельные - потому что во всех случаях (а таковых на поселении уже выявлено достаточно много)

Рис. 6. Цистерна – вид с юга смещение верхних рядов кладок имело место в одном направлении (с одним вектором): север, северо-запад. Иными словами, по мнению специалистов-сейсмологов, эпицентр некоего сейсмотолчка (землетрясения) находился именно там, т. е. в районе так называемого Южно-Азовского тектонического разлома. Другое дело – датировка этого события. Проще всего остановиться на уже приведен-

Рис. 7. Стена № 118, вид с востока ной дате. Но это нарушает логику наших наблюдений. К тому же совершенно очевидно, что эти и прочие стены поселения не подверглись бы столь заметной деформации, если бы изнутри пространства помещений, в том числе и только что рассмотренного, были заполнены грунтом – иными словами, окончательно и давно заброшены. Значит, второй «удар» землетрясения последовал (как это нередко бывает в природе) некоторое время спустя после самого сильного первого. Причем это «некоторое время» заняло несколько десятилетий. Не явился ли он причиной окончательного запустения поселения? Учитывая нерасчищенные завалы камней, упавших в одном направлении, и отсутствие каких-либо явных следов антропогенного характера, это очень даже возможно. Прежде такой вариант мы как-то не рассматривали, ссылаясь на внутрибоспорские коллизии середины последней четверти I в. до н. э.

Следующий круг вопросов – существенно проще. Типологически это, по терминологии Н. И. Винокурова, так называемая композитная винодельня с одной цистерной (резервуаром), простой системой сбора сусла и одной давильной площадкой, т. е., тип К1-1а (Винокуров, 2007. С. 128-130). Ее производственная мощность, или производительность, определялась, как принято считать, в первую очередь объемом резервуара (Там же. С. 228–231) и в нашем случае составляла приблизительно 2,2 м3. Это не много, но и не мало. Увеличить этот показатель могли бы данные о вместимости давильной площадки (ее площади и глубине), а также наличие тары для хранения сусла и вина, прежде всего, пифосов. Но о последних нам ничего не известно, хотя площадь помещения винодельни вполне позволяла их разместить. Судя по наличию гирь для прессов – кстати, убранных в углы площадки, может быть, потому, что сами прессы к моменту оставления помещения и поселения в целом или по иной причине были разобраны, – площадка винодельни была приготовлена (освобождена) для первичного (чуть было не написал – ручного, на самом деле – ножного) отжима винограда. Исходя из весьма и весьма приблизительно определенной потребности рядового жителя Средиземноморья в 250 л вина в год (что для боспорской глубинки, вообще, могло считаться непозволительной роскошью), рассмотренный винодельческий комплекс, теоретически, мог обеспечить вином на тот же срок человек 15-20 или около того (Там же. С. 230, 231) - иными словами, далеко не весь поселок, где число одновременно обитавших составляло, надо думать, никак не меньше 100, а то и 150 человек. Тем не менее, поскольку за все годы раскопок этого поселения (а исследованная на нем площадь составила уже около 2500 м2, т. е. почти половину всего памятника) здесь была открыта единственная винодельня, таковых здесь имелось совсем немного, если вообще не одна-две, функционировавшие одновременно. Значит, данный винодельческий комплекс не служил товарным целям, а обслуживал нужды части жителей городища, являясь чем-то вроде общественной постройки. Это подтверждает и ее расположение особняком, а не в составе жилищно-хозяйственного блока. Ведь даже вход в это помещение изначально вел, как уже упоминалось, с мощеной площади – своего рода местной агоры (хотя напомним, что вопрос о том, как попадали в него на стадии функционирования винодельни, остается открытым). Вместе с тем, почти несомненно, что это была сезонная постройка с солидными стенами, но весьма непрезентабельной кровлей, впрочем, не выделявшейся на фоне других домов городища. Остается определиться с источниками сырья – виноградом и виноградарством. Наверняка его выращивали где-то по соседству с поселением. Соответствующие террасы на склонах холмов фиксируются здесь практически повсеместно, вот только со временем их сооружения до сих пор ясности нет, хотя всякого рода попытки таких изысканий предпринимались нами неоднократно. Так или иначе, но климатическая ситуация в этом плане в рассматриваемую эпоху, скорее всего, кардинально не изменилась по сравнению с более ранним временем (например, IV–III вв. до н. э.). Хотя иного рода предположения имеют место среди специалистов в соответствующих областях знаний.

Итак, благодаря ранее сделанным на поселении «Полянка» весьма примечательным находкам, нам уже немало известно о характере верований, образе жизни и уровне достатка его обитателей. Равно и производственные традиции сохранялись у него как будто бы вполне эллинские. Впрочем, не будем забывать, что во всем, что касалось хозяйства, быта и образа жизни (а виноделие и винопитие играли в оном совсем не малую роль), античное влияние на протяжении всей боспорской истории продолжало сказываться на «пестром» в этнокультурном отношении населении этого государства вполне отчетливо. Да и таким ли варварским оно было на самом деле в этой, не столь уж удаленной и к тому же прибрежной, части его сельской территории?

Список литературы Винодельня с поселения «Полянка» в Восточном Крыму

- Винокуров Н. И., 2007. Виноградарство и виноделие античных государств Северного Причерноморья. Симферополь; Керчь