Виртуальный музей-библиотека “Научные школы РТ” как образовательная интернет-среда

Автор: Сулейманов Джавдет Шевкетович, Шакирова Диляра Мансуровна, Гильмуллин Ринат Абрекович

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Рубрика: Восточно-Европейская секция

Статья в выпуске: 3 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены подходы к созданию виртуального музея-библиотеки «Научные школы РТ», включающего архивные научные труды, статьи, переписку, творческие материалы, фото-, видео материалы, воспоминания научной элиты в разные исторические периоды, современные информационные интерактивные ресурсы (форумы, видеоконференции, интерактивные модели, обучающие курсы). Наиболее эффективной с точки зрения не только информационной и историко-мемуарной, а скорее обучающей, научно-учебной и проектной деятельности школьников, студентов и аспирантов является блок моделирования научных идей каждого ученого и интерактивный обучающий модуль на основе проблем и достижений конкретной научной школы.

Интерактивные модели и обучающие курсы, виртуальный музей-библиотека, обучающая интернет-среда, информационная система, электронная библиотека, виртуальный музей, научное и культурное наследие, научно-учебная и проектная деятельность, тезаурус, интерактивный ресурс

Короткий адрес: https://sciup.org/14062501

IDR: 14062501

Текст научной статьи Виртуальный музей-библиотека “Научные школы РТ” как образовательная интернет-среда

В мае 2012 года прошли очередные Четвертые Махмутовские чтения в Казани. В данном специализированном выпуске собраны статьи, подготовленные на основе докладов, посвященных различным аспектам образования и информационных технологий. Работы ученых продолжают тематику, которая обсуждалась на предыдущих Махмутовских чтениях и опубликована в [1].

В последние десятилетия наблюдается стремительный рост объема информации, существующей в электронной форме или создаваемой в этой форме для последующего выпуска печатных, аудио-, видео- и прочих изданий. В России объем информации, содержащийся только в официально зарегистрированных базах данных, превышает весь объем информации, хранимой в Российской государственной библиотеке. В условиях формирования глобального информационного пространства чрезвычайно важным становится обеспечение доступа к социально-значимой информации, в первую очередь, научного, образовательного и культурного характера. Для реализации этого формируется новый класс информационных систем, предназначенных для управления электронными информационными ресурсами - электронные библиотеки (ЭБ). Кроме того, наметилось новое направление в сохранении и визуализации культурного, исторического и научного наследия – создание виртуальных музеев (ВМ). Большинство из них позволяет виртуально путешествовать по экспозициям реальных музеев, но появились и более сложные системы, сочетающие в себе виртуальный музей и электронную библиотеку.

Информационная система поддержки специализированного виртуального музея-библиотеки (ВМБ) «Научные школы РТ» позволяет реализовать систематизацию, сохранение, пропаганду научных достижений и культурного наследия РТ, а также служит уникальным источником самообразования и раннего приобщения к самым эффективным научным достижениям, проверенным временем.

В данной статье представлены подходы к отбору контента и архитектура системы поддержки ВМБ с описанием функциональных модулей. Это - продвинутый многоязычный поиск по информационным единицам на основе многоязычных классификаторов, словарей и тезаурусов по различным научным направлениям; лингвистическое обеспечение, предоставляющее возможность обработки, представления и научного исследования письменных текстов на естественном языке; интерактивные модели общения и учебно-научная среда (форумы, дискуссии, образовательные ресурсы, видеоконференции, динамичные научные модели и т.п.). Все это вместе создает научно-образовательно-культурную Интернет–среду, доступную пользователям разного уровня и возраста.

Анализ проблемы и постановка задачи

В последние два десятилетия во всех развитых странах ведется преобразование в электронную форму печатных источников, т.е. создание Электронных (цифровых) библиотек, которые еще называют “библиотека без границ”, “библиотека без стен” или “виртуальная библиотека”. Исторически сложилось так, что национальные и международные телекоммуникационные сети были созданы на Западе несколько раньше, чем наработан электронный ресурс. Поэтому акцент в создании Электронных библиотек сейчас делается на формировании массивов машиночитаемых данных и обеспечении удобного доступа к ним. Особое место в ряду электронных библиотек занимают библиотеки научно- образовательной тематики. Самыми яркими примерами данной отрасли являются крупнейшие издательские дома «Elsevier», «Springer». В России же образовательные электронные библиотеки ознаменовали специальным термином — электроннобиблиотечная система.

Впервые понятие «электронная библиотека» появилось в зарубежных публикациях в середине 80-х годов. С тех пор было несколько десятков определений, двенадцать из которых рассмотрены К.Вигурским в [2]. Одно из определений дано в работе [3] и представляется нам наиболее обобщенным.

Электронная библиотека — информационная система, позволяющая надежно сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных документов (текстовых, изобразительных, звуковых, видео и др.), локализованных в самой системе, а также доступных ей через телекоммуникационные сети.

Другие авторы дают некоторые уточнения к определению ЭБ, связанные с развитием, как самой идеи, так и средств реализации [4]:

«Электронная библиотека - это тематически ориентированная (или структурированная иным образом) среда доступа к удаленным или локальным электронным ресурсам, способная обслуживать электронными ресурсами локальных или удаленных пользователей».

«Электронная библиотека - это локальные или распределенные электронные ресурсы, объединенные единой идеологией структуризации и доступа.

Главным отличием ЭБ от прочих видов информационных систем является способность ЭБ накапливать, использовать, распространять информацию в виде документов, книг, статей и т.п. Из-за относительной новизны этого понятия определения достаточно условны и постоянно дополняются. Можно выделить несколько ключевых признаков электронных библиотек [5]:

-

• ЭБ является компьютерной системой и все управление ресурсами производится при помощи приложений, работающих на компьютере;

-

• система находится во всемирном информационном пространстве -взаимодействие с системой возможно через сеть на любом уровне (пользовательском, служебном, административном);

-

• система хранит не только данные (т.е. документы), но и метаданные , т.е. данные о данных (о содержимом документов и об их структуре);

-

• система хранит данные различного рода, например, текст, изображения, видео и др., и может представлять данные в различных форматах, например, HTML, PDF и т.п.;

-

• данные хранятся в структурированном и как можно более систематизированном виде;

-

• система каталогизирует всю хранимую в ней информацию по единому унифицированному формату;

-

• существуют различные способы доступа к данным — просмотр, поиск, импорт, экспорт.

Разрабатываемые в настоящее время ЭБ базируются на передовых достижениях веб-технологий (платформа XML, Symantec Web, языки описания онтологий, RDF/RDFS, OWL и др.), технологий баз данных, текстового поиска (полнотекстовый поиск, модели семантического поиска, новые подходы текстового поиска в web), методов представления и обнаружения знаний, технологий создания и поддержки электронных публикаций и т.д.

В России, несмотря на обширные теоретические исследования в этой области, результаты которых освещаются, в частности, в научном электронном журнале «Электронные библиотеки» [6] и на конференциях по тематике ЭБ (серия конференций RCDL «Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» [7]), законченных практических реализаций «коробочных версий» систем ЭБ мало.

За рубежом практических реализаций подобных систем достаточно много, известны крупные проекты (проекты ассоциации DELOS [8]) по созданию эталонной модели ЭБ и стандартов их разработки. Если говорить о «коробочных решениях» подобных систем, то известны такие системы, как DSpace [9], ePrints [10], GreenStone [11] и Fedora [12]. Электронная библиотека «ELSA» [13] - единственное российское свободно распространяемое решение для ЭБ. Известны и крупные проекты по созданию научных ЭБ - eLibrary [14], общероссийский математический портал Math-Net.Ru [15].

Характерной особенностью дальнейшего развития проектов ЭБ является создание в США «Института Музеев и Библиотек», отражающее тенденцию объединения музеев и библиотек в их электронных версиях.

Поскольку темой нашей работы является описание подходов и способов реализации виртуального музея – библиотеки, остановимся на объяснении понятия «виртуальный музей» различными авторами.

Виртуальный музей (вебсайт-музей) — тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музейных материалов. Представленные материалы могут быть из самых различных областей: от предметов искусства и исторических артефактов до виртуальных коллекций и фамильных реликвий. Виртуальные музеи за счёт применения интернет- технологий предлагают решение таких традиционных музейных проблем, как хранение, безопасность, обеспечение широкого, быстрого и лёгкого доступа к экспонатам. [16].

Первые музеи в виде веб-сайтов стали появляться в Интернете в 1991 году. Сначала виртуальные музеи были сайтами реальных музеев, но вскоре стали появляться и персональные вебсайт-музеи. Логика проста: если дом может стать дом-музеем, то домашняя страница может стать страницей-музеем. Первый персональный вебсайт- музей, назвавший себя таковым, появился в 1994 году. В 2001 году ICANN выделил специальный домен высшего уровня — museum [17].

В современном Интернете существуют два типа музейных сайтов, которые делятся на:

-

1) представительства реально существующих музеев и

-

2) собственно виртуальные музеи,

но называются все они пока одинаково: виртуальные музеи [18].

Первая особенность виртуального музея второго типа заключается в том, что такого музея физически не существует, но все же это музей, т.к. он основан на реальных экспонатах, документах и имеет свою собственную структуру.

Вторая особенность связана с тем, то разработчики каждого ВМ самостоятельно выбирают структуру и способы реализации музея.

Третья особенность заключается в том, что «посетитель» музея «общается с ним один на один и сам устанавливает с ним (ВМ) личные отношения, погружается в новую реальность, которую он сам воссоздает в своем сознании.» Именно в «новой реальности» виртуального музея человек из зрителя превращается в участника этой «новой реальности [20].

Основные критерии [19-21], которым должны удовлетворять виртуальные музеи, - это:

-

1) репрезентативность и содержательность виртуальной экспозиции, исключающие искажение фактов, которые могут привести к предвзятому представлению об истории, эпохе;

-

2) многослойность представленной информации, подходящей для разных профессиональных, возрастных и образовательных категорий пользователей;

-

3) интуитивно ясный и дружественный пользовательский интерфейс.

В нашей работе объединены функционально виртуальный музей и электронная библиотека, которые названы нами «виртуальный музей -библиотека» (ВМБ).

Виртуальный музей-библиотека — тип веб-сайта, оптимизированный для накопления, сохранения, использования и распространения информации в виде документов, книг, статей, изобразительных, звуковых, фото- и видеоматериалов, включая экспозиции реальных музейных материалов. Представленные материалы могут быть из самых различных областей: от предметов искусства и исторических артефактов до виртуальных коллекций и визуализации научных явлений и экспериментов. Жизнеспособность ВМБ обеспечивается наличием интерактивных компонентов типа форумов, имитационных моделей научных теорий и открытий, сочетания исторических и современных информационных источников.

В качестве технологической основы информационной системы поддержки ВМБ «Научные школы РТ» нами используется методология создания электронных коллекций в рамках информационных систем и электронных коллекций. Данная технология обеспечивает раздельное хранение и презентацию данных, разграничение доступа к информационным ресурсам и к полнотекстовым базам данных, создаваемых на сервере, и позволяет организовать авторизованный доступ к данным.

С точки зрения образовательной и научно-учебной ценности ВМБ, создаваемого нами на примере научной школы академика М.И.Махмутова, представляют интерес сайты нобелевских лауреатов [22]. Они включают в себя моделирование научных открытий, физических, химических и др. явлений, а также интерактивный образовательный ресурс (рис.1), который содержит 46 учебных продуктов, 29 из которых являются интерактивными игровыми моделями разного рода и степени сложности.

Рис.1. Интерактивный образовательный раздел веб-сайта нобелевских лауреатов

Концепция отбора содержания ВМБ

Одной из самых сложных задач создания исторически достоверного, увлекательного, научно-обоснованного и полезного для людей разного возраста, типа, профессии виртуального музея является отбор информации. При построении концепции контента музея нами используются подходы, разработанные историками, библиографами, писателями для мемуарной литературы. Так, в отличие от обезличенной «правды» документа предлагается личная история, биография конкретных людей, живших в определенные исторические периоды. Story при этом главенствует над History, на смену универсальному опыту приходит опыт индивидуальный. Последний является личностной моделью для обучения и подражания молодежи.

В исследовании разработана интегрированная контент - модель, в которой используются следующие принципы: авторская индивидуальность и субъективность текстов; сочетание воспоминаний с летописями; информационная насыщенность за счет научных текстов, выступлений автора в реальном времени событий; достоверность характеристик известных личностей, с которыми работал и общался ученый за счет комментариев энциклопедического характера; визуализация событий благодаря введению фотографий, фильмов, видео-рядов (рис.2).

Рис.2. Главная страница виртуального музея-библиотеки «Научные школы РТ»

Архитектура информационной системы поддержки ВМБ «Научные школы РТ»

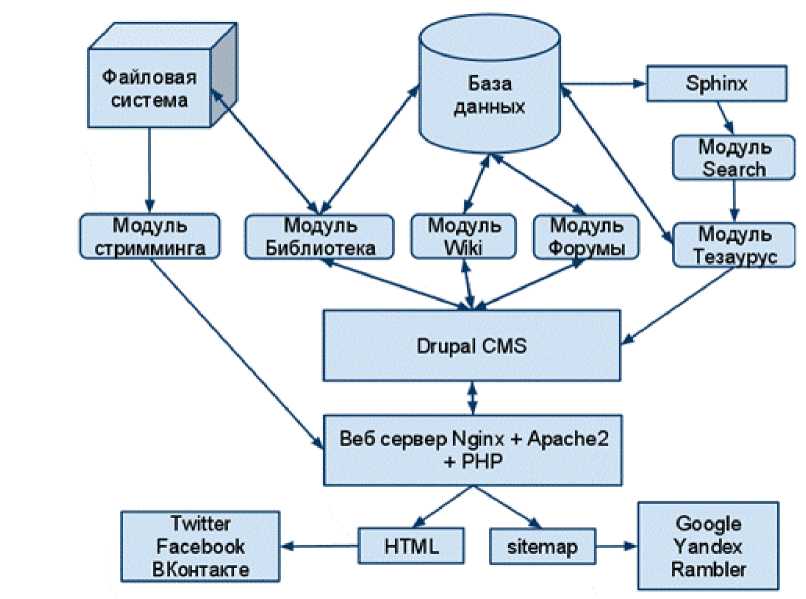

Методы, технологии и средства, приведенные в архитектуре информационной системы «Научные школы РТ» (рис.2), выбраны с учетом технических требований к системе на основе открытых программных обеспечений.

Рис.3. Архитектура информационной системы поддержки ВМБ

Система управления контентом (CMS)

CMS (Content management system) используется для организации процесса создания, редактирования и управления контентом. За основу выбрана одна из наиболее популярных в настоящее время систем управления контентом – Drupal (open-source CMS) [23], позволяющая реализовать такого рода глобальные проекты и имеющая возможность интеграции дополнительных модулей для работ с видео-, аудио-контентом, с поисковым движком sphinx и модуля для интеграции с социальными сервисами. В данной системе управления контентом используются также следующие технологии: скриптовый язык PHP версии 5.3; СУБД MySQL версии 5.1 – система управления базами данных, которая является самой распространённой среди используемых веб-приложениями [24]; и Веб-сервер Apache 2 и Веб-сервер Nginx, являющийся высокопроизводительным асинхронным сервером.

Модуль поиска документов

Модуль предназначен для простого и быстрого поиска информации по библиотеки и включает модуль для работы специализированной системы с результатами работы системы полнотекстового поиска Sphinx Search. В модуле используются следующие технологии: скриптовый язык PHP версии 5.3; система полнотекстового поиска c открытым исходным кодом Sphinx Search версии 0.9.9 [25] и СУБД MySQL версии 5.1.

Модуль поддержки стриминга контента

Предназначен для воспроизведения медиа контента (аудио и видео записей) с любого момента, не дожидаясь загрузки в буфер всего трека/ролика. В этой связи была произведена дополнительные настройки модуля для работы с веб-сервером Nginx.

Интеграция с социальными сервисами

Данный блок предназначен для распространения информации о материалах виртуального музея через социальные сервисы, который содержит модуль для вывода специальных html элементов на страницах сайтов и использует следующие технологии: скриптовый язык PHP версии 5.3; API предоставляемый Twitter; API предоставляемый Вконтакте и API предоставляемый Facebook.

Модуль поддержки аудио и видео контента

Предназначен для сохранения на сервере медиа-контента, и для воспроизведении его на веб-страницах, который позволяет использовать API сервисы по конвертированию различных форматов видео и аудио в пригодные для воспроизведения на веб-странице форматы.

Модуль интерактивных образовательных ресурсов

Предназначен для моделирования научных идей и открытий, динамического управления прототипом научного исследования в конкретной области и выполнения научно-учебных заданий в форме всевозможных интерактивных образовательных упражнений, в том числе в виде игровых моделей.

Модуль обеспечения открытости системы с отдельных модулей

Предназначен для поддержки отдельных страниц в формате Wiki, которые могут редактироваться посетителями библиотек и авторами публикаций. Используются следующие технологии: скриптовый язык PHP версии 5.3 и СУБД MySQL версии 5.1.

Организация форумов

Данный блок предназначена для организации обсуждений между посетителями библиотеки и авторами публикаций, проведения проблемных конференций. Состоит из модуля «Форумы». Используются следующие технологии: скриптовый язык PHP версии 5.3; СУБД MySQL версии 5.1.

Заключение

Реализованные программные средства и модели работы с ними в перспективе будут использованы для пополнения электронной коллекции Виртуального музея-библиотеки материалами из научного наследия и достижений ведущих ученых Академии наук РТ. В настоящее время разработана первая версия ВМБ академика М.И.Махмутова, где главное внимание уделено отбору архивных материалов, созданию электронной версии публикаций, фото- и видео-материалов и отработке концепции управления контентом.

Начата подготовка материалов для ВМБ академика Б.M.Галеева. Наличие богатого визуального и звукового рядов ученого, занимавшегося эффектом светомузыки, позволит создать уникально динамичный и интерактивный контент и найти новые способы работы с ним.