Виртуальный транспортный университет как образовательная среда для современных транспортных технологий

Автор: Кабашкин И.В.

Журнал: Образовательные технологии и общество @journal-ifets

Статья в выпуске: 4 т.6, 2003 года.

Бесплатный доступ

Развитие современных транспортных технологий характеризуется двумя крайними тенденциями в развитии образовательных технологий в данной сфере: 1.Наличие относительно узких профессиональных направлений (например, современные спутниковые технологии для транспорта) 2.Наличие достаточно широких предметных областей (например, интеллектуальные транспортные системы). В соответствии с указанным могут существовать и две модели сотрудничества экспертов при разработке среды открытого дистанционного образования: •«Концентрация» - объединение усилий нескольких институций для более интенсивной разработки в одной предметной сфере, •«Интеграция» - покрытие достаточно широкой предметной области усилиями различных институций, специализирующихся в различных областях. В работе обсуждаются подходы к решению указанной проблемы на примере опыта Латвии по созданию Открытого виртуального транспортного университета.

Открытое образование, дистанционное образование, виртуальное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/14062010

IDR: 14062010

Текст научной статьи Виртуальный транспортный университет как образовательная среда для современных транспортных технологий

Открытие единого транспортного рынка Европы, лишенного внутренних барьеров, является одной из наиболее общих задач европейской транспортной политики. В этом процессе глобализации немаловажная роль отводится транспортной логистике как одному из доминирующих направлений обеспечения научного и технологического развития транспорта.

Несмотря на то, что логистика как учебная программа уже давно присутствует в качестве полноправного направления изучения во многих академических институтах, современные проблемы ее практического использования диктуют необходимость постоянного пересмотра форм и содержания ее изучения с целью адаптации к современным тенденциям развития и потребностям транспорта.

Интегральная парадигма транспортной логистики и проблемы ее изучения

Транспортная логистика в контексте научных исследований, практических приложений для бизнеса, а, следовательно, и объекта академического изучения обладает многогранностью, позволяющей говорить о ее интегральной парадигме.

Эта интегральность проявляется в нескольких направлениях, что, в частности, объясняется тем, что исторически логистические модели, включая образовательные подходы к их изучению, развивались с трех направлений: от экономики, от транспорта, от информационных технологий.

Первая составляющая интегральной парадигмы транспортной логистики определяется тем, что логистические процессы на транспорте рассматривают три вида потоков: материальные, информационные, финансовые.

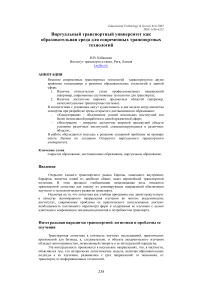

Второй составляющей интегральной парадигмы транспортной логистики является специфика ее восприятия конечными пользователями, которых можно объединить в три основных класса (рис.1):

-

– предприниматели-практики, использующие логистику как инструмент бизнеса;

-

– лица, формирующие транспортную политику на различных уровнях управления (город – регион – страна – объединение стран);

-

– научные сотрудники и вузовские работники.

Рис. 1. Субъекты транспортной логистики.

Если для политиков логистика выступает как инструмент регионального развития, для научных и академических работников – как инструмент исследования сложных слабоструктурированных процессов, то восприятие логистики практиками существенно зависит от вида их деятельности: для производственников – это одна из составляющих их бизнеса, а для транспортников логистика и является самим бизнесом.

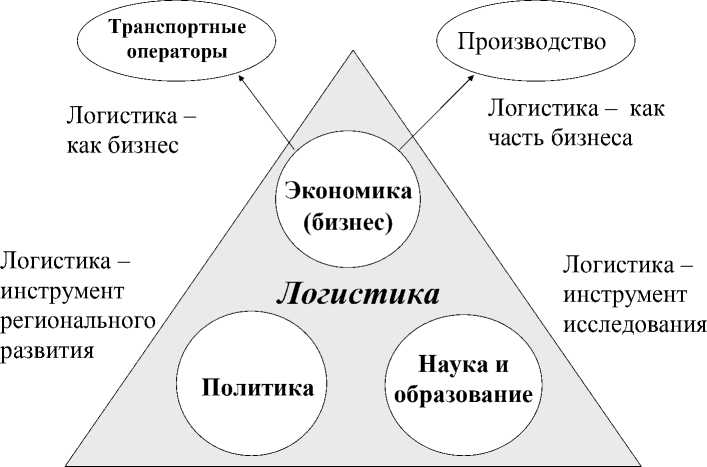

Третья составляющая парадигмы транспортной логистики определяет ее специфику, обусловленную используемым видом транспорта: автодорожного, железнодорожного, морского, авиационного, а также мультимодального, приобретающего все больший вес, особенно, в международном бизнесе.

Весомым фактором, оказывающим влияние на развитие логистики оказывает новая технологическая среда, в которой осуществляются логистические процессы. Интеллектуальные транспортные системы (транспортная телематика), спутниковые навигационные системы и географические системы, глобальные информационные и телекоммуникационные сети являются сегодня не просто инструментом обеспечения логистических процедур, но и существенным образом трансформируют их, в ряде случаев занимая доминирующую позицию при выборе тех или иных логистических решений [Kabashkin I., 2002a].

Вышеуказанное позволяет говорить о многомерной задаче изучения транспортной логистики, требующей адаптации и возможности гибкого выбора той или иной образовательной модели для каждого слушателя с ориентацией на ту или иную сферу его настоящей или будущей работы (рис.2).

Рис. 2. Интегральная парадигма транспортной логистики.

В этих условиях классическая академическая схема обучения становится малоэффективной, т.к. в рамках классического университетского образования невозможно достичь требуемой гибкости выбора модулей обучения в сочетании с необходимой глубиной их проработки для всех обучаемых категорий слушателей и с учетом широты их потенциальной сферы интересов.

Решение указанной проблемы возможно на основе кооперации нескольких учебных заведений, например, в форме виртуального транспортного университета (ВТУ), основными компонентами которого являются [Kabashkin I., 2001].

-

1. Инфраструктура для распределенного сотрудничества.

-

2. Интеллектуальная образовательная среда.

-

3. Ориентированные на обучаемых информационные, вычислительные и моделирующие средства.

-

4. Интеграция и тестирование на протяжении всего жизненного цикла ВТУ.

Основная цель ВТУ – взаимодействие педагогов, исследователей, политиков, перевозчиков, производителей и транспортных операторов по созданию гибкой адаптивной интеллектуальной образовательной среды в области транспортной логистики.

Подходы к созданию виртуального транспортного университета в Латвии

Для решения задачи гармонизации транспортного образования на базе современных тенденций развития транспорта и транспортной науки в Латвии создана национальная ассоциация развития транспортного образования. Членами ассоциации являются Институт транспорта и связи (ИТС), Рижский технический университет (РТУ), Латвийская морская академия (ЛМА), а также десятки государственных и частных организаций и компаний, специализирующихся как в области транспорта, так и области систем связи и информационных технологий [Gutmanis A. et al., 2002].

В рамках научных программ «Оптимизация Латвийской транспортной системы» и «Развитие интеллектуальных транспортных систем в Латвии» подготовлена модель гармонизации транспортного образования [Kabashkin I., 2002b]. Конечной целью указанной модели является создание нового академического сообщества как виртуальной сети транспортных образовательных институтов (рис.3)

ИТС

ЛМА

РТУ Il

Транспортные специальности

Транспортные компании

Рис. 3. Модель развития интеграционных процессов в транспортном образовании Латвии.

Стратегически деятельность ВТУ базируется на горизонтальном подходе к интеграции знаний и практически ориентированных умений, гармонизированных для всех видов транспортного бизнеса.

Разработка интеллектуальной транспортной среды ВТУ базируется на:

– информационных технологиях, включая средства сетевой рабочей среды, цифровые библиотеки и др.;

– технологии взаимодействия, включая распределенные гетерогенные средства виртуальной реальности, программные средства поддержки распределенной групповой работы и др.;

– технологии моделирования, включая моделирование в реальном времени;

– технологии дистанционного обучения, включая методы и средства создания образовательной среды, идентификации и тестирования.

Интеллектуальная образовательная среда ВТУ является Интернет ориентированной и реализуется на базе Web-технологий.

Создание единого образовательного пространства характеризуется двумя крайними тенденциями в развитии обучающих технологий:

– с одной стороны, существуют относительно узкие области, хорошо исследованные, присутствующие в программах многих учебных заведений;

– с другой стороны, существуют довольно широкие направления, которые в современных условиях ни одно из учебных заведений не способно перекрыть самостоятельно ввиду отсутствия необходимой гаммы специалистов и соответствующей лабораторной базы.

Первая тенденция может быть проиллюстрирована, например, изучением курса «Производственная логистика», который достаточно полно сформировался и является классическим во многих учебных заведениях. Вторая тенденция может быть продемонстрирована на примере изучения интеллектуальных транспортных систем, сама предметная область которых в настоящее время находится еще в процессе развития и имеет множество приложений и аспектов.

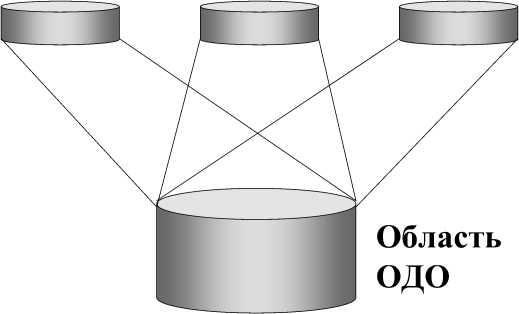

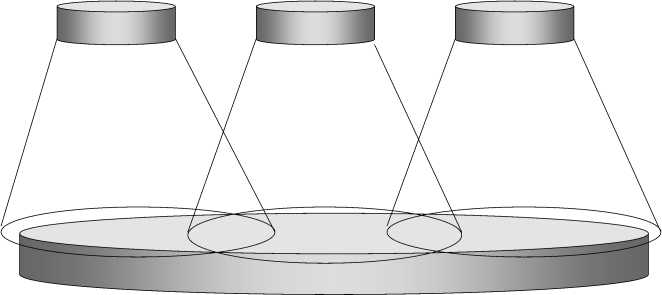

В обоих случаях необходимо сотрудничество экспертов при создании образовательной среды ВТУ для реализации идеологии открытого дистанционного обучения (ОДО). При этом в соответствии с двумя указанными выше тенденциями развиваются две основных модели разработки ОДО (рис. 4,5):

-

- «концентрация» - сосредоточение усилий нескольких институтов в

одной предметной области;

-

- «интеграция» - перекрытие общей области ОДО усилиями нескольких

институтов с различными (или частично перекрывающимися) предметными областями.

Учебные заведения

Рис. 4. Модель разработки ОДО типа «концентрация».

Учебные заведения

Область ОДО

Рис. 5. Модель разработки ОДО типа «интеграция».

Очевидно, что процесс создания единого образовательного пространства требует создания соответствующей среды для разработчиков, а также координацию работ по разработке и согласованию учебных программ и ключевых подходов к их реализации на уровне ВТУ.

Указанный процесс разработки имеет пятиуровневую иерархическую структуру [Kabashkin I., 1999].

– 1 уровень – разработка системной концепции общей модели функционирования ВТУ;

-

– 2 уровень – разработка внешних сценариев и моделей взаимодействия между всеми участниками;

-

– 3 уровень – разработка модели создания образовательных сценариев на макроуровне (учебные программы, их цели и задачи, состав учебных модулей и дисциплин);

-

– 4 уровень – разработка модели создания образовательных сценариев на микроуровне каждого курса, модуля и дисциплины;

-

– 5 уровень – технологические средства реализации учебных модулей в виртуальной среде и взаимодействия с субъектами виртуального учебного процесса.

Заключение

Конечной целью ВТУ является упрощение интеграции педагогических процессов нескольких вузов для создания гибкой адаптивной образовательной среды для широкой категории обучающихся в сфере транспорта.

Необходимыми условиями решения указанной задачи являются:

-

– гибкая организация с реконфигурируемой командой специалистов по многим дисциплинам;

-

– понимание и оценка различных предметных областей с целью возможности их комбинации и управления структурой образовательного пространства;

-

– подбор талантливых специалистов и правильное их сочетание для каждой из учебных программ.

Следующим шагом в процессе глобализации образовательных процессов, повышения компетентности команды педагогов и разработчиков, а также качества образовательного процесса в целом может быть создание регионального виртуального транспортного университета, например, с участием университетов стран региона Балтийского моря.

Объективными условиями такой глобализации является создание единых трансъевропейских транспортных сетей, интеграция телекоммуникационных и информационных систем, создание единой европейской научной зоны [Towards a European Research Area, 2000] и усилия по созданию единого европейского образовательного пространства [Bologna Declaration, 1999].