Вирусная диарея - болезнь слизистых крупного рогатого скота: анализ эпизоотической ситуации и противоэпизоотических мероприятий

Автор: Хафизова А.М., Яруллин А.И., Гаффаров Х.З., Гумеров В.Г., Каримуллина И.Г., Мухаммадиев Р.С., Сорокина Д.А.

Статья в выпуске: 2 т.258, 2024 года.

Бесплатный доступ

Вирусная диарея-болезнь слизистых оболочек (ВД-БС) КРС - инфекционная, остро протекающая, высоко контагиозная болезнь, которая широко распространена во всем мире, включая Российскую Федерацию (РФ). Болезнь имеет широкий спектр клинических симптомов и вызывает иммуносупрессию, поражения желудочно-кишечной, респираторной и репродуктивной систем. В результате этих системных нарушений значительные экономические потери несут животноводческие хозяйства нашей страны (особенно молочное и мясное скотоводство). Анализ данных статей и мониторинговых исследований за 20102023 гг. показал, что в хозяйствах РФ выявлена широкая циркуляция ВД-БС КРС. Мониторинговые исследования по выявлению вируса ВД КРС проводятся во всех федеральных округах, и наибольшая доля которых приходится на Центральный (ЦФО) и Приволжский (ПФО) федеральные округа. По результатам серологических исследований установлено, что наиболее напряженная эпизоотическая ситуация сложилась в ЦФО, СевероКавказском федеральном округе (СКФО) и Уральском федеральном округе (УФО). Таким образом, расширенный обзор данных статей показал, что важнейшим условием снижения напряженности эпизоотической ситуации по ВД-БС среди КРС и сокращения экономических потерь является своевременная диагностика животных и создание программ комплексной защиты скота таких, как: эпизоотологический мониторинг, специфическая профилактика с применением вакцинации, выявление и устранение персистентно инфицированных животных, создание «закрытых» стад.

Вирусная диарея крс, pestivirus, персистентная инфекция, эпизоотология, мониторинг, диагностика, вакцинация

Короткий адрес: https://sciup.org/142241648

IDR: 142241648 | УДК: 619:616.98:578.833.3 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_258_214

Текст научной статьи Вирусная диарея - болезнь слизистых крупного рогатого скота: анализ эпизоотической ситуации и противоэпизоотических мероприятий

Сельское хозяйство России с 2000 годов является одной из наиболее активно и успешно развивающихся отраслей российской экономики [21]. Значительно выросла самообеспеченность продуктами животноводства и растениеводства, построено много животноводческих комплексов. В то же время возрос интенсивный импорт высокопродуктивного скота с неизвестным статусом [2, 11]. Эти и другие факторы создали благоприятные условия для роста количества инфекционных заболеваний у крупного рогатого скота (КРС).

В структуре болезней сельскохозяйственных животных наибольшее экономическое значение имеют вирусные пневмоэнтериты молодняка. Одним из основных возбудителей этих заболеваний является вирус вирусной диареи – болезни слизистых (ВД-БС) КРС [31]. Скрининговое исследование на вирус ВД-БС КРС ранее не являлось обязательным условием контроля по импорту КРС. Поэтому о необходимости молекулярногенетического исследования на вирусную диарею было принято решение Комиссии Таможенного союза № 317 от 18.06.2010 г. (в редакции от 14.07.2015 г.) «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», но только в отношении племенных не вакцинированных животных и семенного материала [4].

Вирусная диарея – болезнь слизистых КРС – инфекционная, остро протекающая, высоко контагиозная болезнь. Она широко распространена в мире, включая Россию. Заболевание относится к числу опасных инфекций [5] и внесено в «Перечень заразных и иных болезней животных», утвержденный приказом № 62 Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (от 9 марта 2011 года (с изменениями от 25 сентября 2020 года)) [1]. Вирус поражает популяции скота всех возрастов, более восприимчивыми являются животные в возрасте от 4 до 24 месяцев [12]. В результате инфицирования животноводы недополучают приплод, увеличивается число абортов, гибнет молодняк, снижается масса тела и продуктивность, увеличиваются затраты на лечение и профилактику. Присутствие инфекции в хозяйствах приводит к наложению ограничений в международной торговле скотом, и по подсчетам экспертов экономические потери составляют 88-200$ (в пересчете на одно животное) [1, 6, 19].

В данной статье отражены анализ и обобщенная информация о ВД-БС КРС, полученная из российских и зарубежных научных изданий за 2010 – 2023 гг.

Характеристика возбудителя. Вирус ВД-БС КРС относится к роду Pestivirus семейства Flaviviridae. Геном возбудителя представляет собой одноцепочечную РНК положительной полярности, сферической формы диаметром 40-60 нм [9]. Впервые заболевание обнаружено в США (Нью-Йорк) в 1946 г. и описано П. Олофсоном и Ф. Фоксом, как острая диарея с эрозиями желудочно-кишечного тракта, часто с летальным исходом. С 1993 года вспышки болезни несколько отличающихся по клиническим признакам отмечались в США, Канаде и Великобритании. При этом помимо диареи и поражений пищеварительного тракта, выявлены поражения респираторных путей и репродуктивной системы. Поэтому показатели смертности среди КРС достигали высоких значений (до 25-50 %).

В СССР ВД-БС КРС впервые обнаружена в Казахстане К.Н. Бучневым и соавторами в 1967 г. В 1970–1973 гг. Н.Н. Крюков и соавторы описали вспышку острого заболевания телят в возрасте 2–8 месяцев в Тульской области. Оно характеризовалось повышением температуры до 41,5–42,0˚С, отеком и гиперемией конъюнктивы и слизистой оболочки носа, сухим кашлем и диареей, фекалиями с примесью крови. Телята погибали на 2-3 сутки [5].

Согласно классификации 2021 года, предложенной Международным комитетом по таксономии вирусов (International Committee on Taxonomy of Viruses, ICTV) вирус в Российской Федерации (РФ) существует в виде трех генопитов Pestivirus A (BVDV-1, ВВД-1), Pestivirus B (BVDV-2, ВВД-2) и Pestivirus H (BVDV-3, ВВД-3, Hobi-like) [9, 13].

Каждый генотип имеет несколько субгенотипов и 2 биотипа: цитопатогенный (ЦП) и нецитопатогенный (НЦП). Оба биотипа вируса ВД-БС инфицируют КРС и вызывают болезнь. Однако только НЦП биотип способен проникать через трансплацентарный барьер, инфицировать плод и вызывать персистентную инфекцию (ПИ). Он же является преобладающим биотипом, циркулирующим в природе, поэтому имеет наибольшее эпизоотическое значение [3, 10, 25]. Персистентно зараженный КРС выступает в качестве резервуара и является основным источником ВД-БС КРС.

Коварство ВД-БС КРС обусловлено тем, что у одного и того же животного могут обнаруживаться разные генотипы вируса, причем одновременно могут быть выявлены и оба биотипа [15].

Патогенез. Анализ статей Глотова А.Г. и соавторов выявил стратегию выживания вируса, основанную на двух принципах. Первый принцип называется «инфицируй и исчезай», второй принцип – «инфицируй и персистируй» [16]. На этих двух принципах основывается характер течения ВД-БС КРС и различают острые (транзитные) и персистентные формы заболевания.

Острая или транзитная форма болезни вызывается обоими биотипами возбудителя, но чаще непатогенными штаммами. Она в большинстве случаев протекает в легкой форме, в виде субклинической инфекции и вирусемией 10-12 дней. Выделение возбудителя происходит только в этот период, и он может проникать через плаценту, инфицировать эмбрион в период 30-го по 125-й дни стельности коровы, вызывать аборты, выкидыши, врожденные аномалии, либо рождение персистентно инфицированных телят. Вирусемия прекращается с началом выработки антител. У переболевшего животного развивается пожизненный иммунитет к данному инфекционному генотипу, либо штамму [8, 14]. При тяжелой форме острой инфекции ВД-БС наблюдаются лихорадка, диарея, тяжелые геморрагические поражения слизистых и смерть [6, 19].

Персистентная форма заболевания вызывается исключительно нецитопатогенным биотипом. Вирус заражает эмбрион в период с 30-го по 125й день внутриутробного развития. В этот период иммунная система плода еще не сформирована и вирус не распознается как чужеродный агент. Таким образом, вирус начинает проникать во все органы и ткани плода, включая также и лимфоидные органы, где интенсивно размножается. Телята рождаются толерантными к данному возбудителю. Вирус обнаруживают и в крови. Происходит разрушение кроветворных клеток, нарушение функции кровеносной системы в целом. Особенно чувствительными к вирусу являются лимфоциты, моноциты и тромбоциты. Уменьшение количества лейкоцитов, Т- и В-лимфоцитов приводит к развитию иммунодефицитных состояний и угнетению общего уровня иммунитета. Животные становятся восприимчивы к другим бактериальным и вирусным патогенам, то есть развиваются так называемые ассоциативные инфекции. Тромбоцитопения проявляется в виде кровавой диареи, геморрагических васкулитов и петехиальными кровотечениями в кишечнике [5, 7, 19].

Гистологические и патологоанатомические исследования абортированных плодов в Турции (Эрзурум) выявили поражения центральной нервной системы, особенно мозжечка, как первичную локализацию антигенов вируса ВД-БС. Во многих зарубежных исследованиях вирусный антиген был продемонстрирован в тимусе, печени, легких, сердце, селезенке, яичниках, коже, поджелудочной железе.

Диагностика и профилактика. Для успешной и эффективной борьбы с ВД-БС КРС необходим комплекс мер по предотвращению распространения инфекции, защите и оздоровлению животноводческих ферм, своевременной диагностике и профилактике [17]. Характер мер зависит от статуса, региональных особенностей интенсивности производства в животноводческих хозяйствах, количества поголовья, информированности ветеринаров и зоотехников и наличия государственных или добровольных программ контроля [6, 13, 16]. В зарубежных странах основной упор по искоренению заболевания делается на диагностику и удаление персистентно инфицированных животных из стада, чтобы исключить контакт со здоровыми особями. По данным Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ) в мире свободными от ВД-БС КРС являются Швеция, Норвегия, Финляндия и

Дания. Уже в 90-е годы XX столетия в этих странах, а позднее и в Австрии и Швейцарии проводились программы эрадикации болезней КРС. По опыту скандинавских стран в Германии, Шотландии, Ирландии, Англии, Бельгии, Италии, Словении разработаны и действуют программы по эрадикации вирусной диареи [19, 22, 24].

Комбинированная стратегия, которая сочетает выявление, устранение персистентно инфицированных животных и последующую вакцинацию проводится в США, Канаде, в ряде европейских стран, Южной Америке. В Европе на неиммунных животных применяются инактивированные вакцины. Применение живых вакцин считается опасным и способным вызвать у персистентно инфицированного скота болезнь слизистых оболочек [13].

Важнейшим условием для снижения напряженности эпизоотической ситуации по ВД-БС КРС и сокращения экономических потерь от данной инфекции является создание программ комплексной защиты поголовья. В настоящее время в России меры по профилактике и предотвращению распространения и развития ВД-БС КРС основываются на следующих мероприятиях:

-

1. Эпизоотологический мониторинг. Необходимо проводить мониторинг здоровья скота на фермах и вести учет показателей продуктивности, количества или наличия абортов, мертворождений, врожденных аномалий. Своевременная оценка результатов постинокуляции коров и ультразвуковая диагностика на ранних сроках беременности должны проводиться в каждом хозяйстве для предотвращения эмбриональных потерь.

-

2. Диагностические мероприятия. Диагностика ВД-БС КРС сложная. В ее задачи входит дифференциация вируса ВД-БС от других респираторно-вирусных заболеваний, выявление заболевших и переболевших, персистентно инфицированных животных. Основным методом диагностики является выделение вируса в культуре клеток и реакция нейтрализации (РН). Для лабораторного исследования методами иммуноферментного анализа (ИФА), полимеразной цепной реакции (ПЦР) берут сыворотки крови, цельную кровь, фекалии, смывы, сперму, абортированные плоды, патологический материал, молоко. Сыворотку крови также используют для выявления постинфекционных антител, поствакцинальных антител, прироста антител (ретроспективная диагностика), генетического материала. Для выявления антигена в свежих или фиксированных

-

3. Специфическая профилактика с применением вакцинации. В настоящее время в мире разработано и производится большое количество живых и инактивированных вакцин против ВД-БС КРС (только в США их выпускается около 180) [3]. В России также широко применяются как живые, так и инактивированные вакцины. Анализ большинства российских статей показывает, что без вакцинопрофилактики невозможно получить здоровое стадо. Например, результаты изучения плановой вакцинации инактивированной вакциной Порываевым А.П. и соавторами показали снижение показателей выбраковки телят репродуктивного стада в 4 раза и

- выработку пассивного иммунитета у новорожденных телят [7]. Некоторые авторы предлагают все маточное поголовье вакцинировать за 2-3 недели до осеменения для защиты плода от заражения в период первой трети стельности. Несмотря на прогресс в разработке вакцинных препаратов и их эффективность при острой форме инфекции, достичь 100 % защиты не удается. Также не может быть универсальной схемы вакцинации, так как она во многом зависит от ситуации каждого отдельно взятого стада, количества животных в стаде и методов ведения животноводства в хозяйстве.

-

4. Выявление и устранение персистентно инфицированных (ПИ) животных в хозяйстве и недопущение ввода зараженных животных из неблагополучных по ВД хозяйств [18]. При выявлении положительных по наличию вируса животных необходимо изолировать. Стадо необходимо регулярно контролировать на наличие ПИ [10]. Новорожденных телят, до выпойки молозива необходимо тестировать на наличие персистентной инфекции вируса ВД-БС КРС и изолировать.

-

5. Создание «закрытых» стад. Весь поступающий в хозяйства КРС должен подлежать обязательному карантину сроком не менее 3 недель, в течение которого нужно проводить проверку на инфицирование [23].

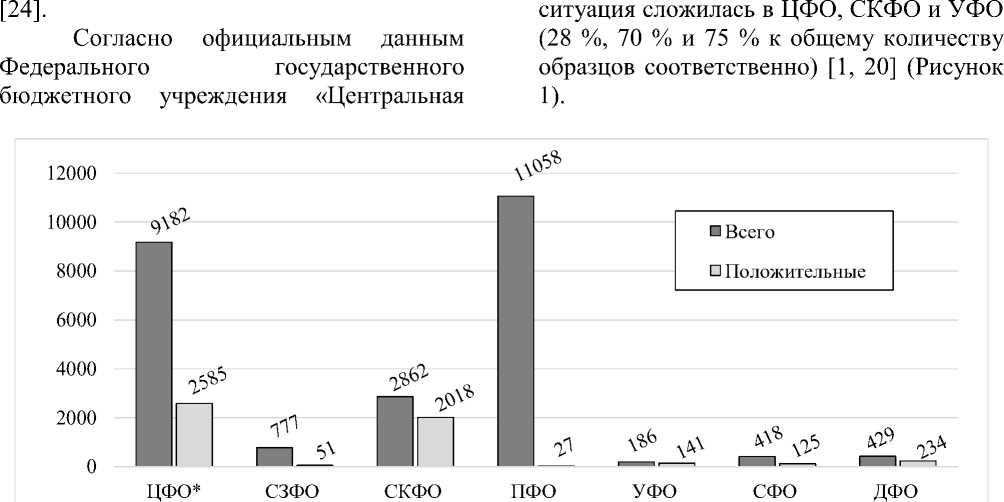

Эпизоотологические мониторинговые мероприятия по ВД-БС КРС проводятся во всех федеральных округах РФ. Анализ отчетов ветеринарных лабораторий за 2017-2021 гг. показал, что из года в год наблюдается заметный рост количества исследований на вирусные респираторно-кишечные инфекции и в этом отношении наибольшая доля исследований приходится на Центральный федеральный округ (ЦФО) и Приволжский федеральный округ (ПФО). Это связано с научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ) за 2021 год, анализ образцов сыворотки крови не интенсивностью ведения молочного и мясного скотоводства в данных субъектах вакцинированных животных показал, что наиболее напряженная эпизоотическая

Рисунок 1 - Соотношение количества поступившей сыворотки крови на исследование и положительных результатов по регионам РФ Примечание: * ЦФО - Центральный федеральный округ; СЗФО - Северо-Западный федеральный округ; СКФО - СевероКавказский федеральный округ; ПФО - Приволжский федеральный округ; УФО - Уральский федеральный округ; СФО - Сибирский федеральный округ; ДФО - Дальневосточный федеральный округ

тканях органов применяют методы иммунофлюоресценции (ИФ), иммуногистохимии (ИГХ), иммунохроматографический анализ (ИХА) [11].

Сокращение числа абортов, желудочно-кишечных и респираторных болезней является показателем эффективности проводимых профилактических мероприятий.

Заключение. В условиях интенсификации молочного и мясного скотоводства большое значение отводится здоровью животных и недопущению их инфицирования вирусом ВД-БС КРС. Анализ статей и мониторинговых исследований за 2010-2023 гг. показал, что в хозяйствах Российской Федерации по данным последних исследований выявлена широкая циркуляция ВД-БС КРС. На нестабильность эпизоотической ситуации при данной болезни влияет также ряд таких факторов, как высокая концентрация животных на ограниченных территориях; увеличение молочной продуктивности коров; мутации и рекомбинации в геноме вируса; наличие персистентно инфицированных животных и новых животных-вирусоносителей, инфицированных различными генотипами или субгенотипами вируса. К решению данной проблемы нужно подходить комплексно и экономически обоснованно. Целесообразно было бы внедрить государственную программу по контролю и профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных. Тем более положительный опыт скандинавских и ряда европейских стран по искоренению ВД-БС КРС подтверждает тот факт, что с данной болезнью можно успешно бороться путем удаления из стада вирусоносителей, а также вакцинацией.

Список литературы Вирусная диарея - болезнь слизистых крупного рогатого скота: анализ эпизоотической ситуации и противоэпизоотических мероприятий

- Анализ результатов эпизоотического мониторинга вирусной диареи (болезни слизистых крупного рогатого скота) на территории Российской Федерации за 2021 год / М. С. Шишкина, Т. П. Лобова, В. В. Михайлова, А. Н. Скворцова // Аграрная наука. – 2023. – № 366 (1). – С. 31-34.

- Анализ эпизоотического мониторинга вирусных респираторно-кишечных заболеваний крупного рогатого скота / В. В. Михайлова, М. С. Шишкина, А. Н. Скворцова, Т. П. Лобова // Молочное и мясное скотоводство. – 2021. – № 5. – С. 33-37.

- Антигенные свойства нецитопатогенных штаммов вируса диареи – болезни слизистых крупного рогатого скота / Г. К. Юров, С. В. Алексеенкова, К. А. Диас Хименес [и др.] // Российский ветеринарный журнал. Сельскохозяйственные животные. – 2013. – № 2. – С. 24-26.

- Валидация разработанной методики индикации возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота / А. А. Сухинин, С. А. Макавчик, С. П. Яцентюк [и др.] // Ветеринария. – 2019. – № 8. – С. 62-64.

- Вирусная диарея – болезнь слизистых оболочек крупного рогатого скота / В. В. Евстифеев, М. Н. Коннов, Ф. М. Хусаинов [и др.] // Ветеринария. – 2019. – № 10. – С. 19-25.

- Вирусная диарея крупного рогатого скота: распространение, Характеристика, профилактика, диагностика и меры борьбы с заболеванием / Р. И. Бубякин, С. В. Кононова, О. П. Бьядовская [и др.] // Труды Федерального центра охраны здоровья животных. – 2022. – Т. 18. – С. 99-121.

- Влияние специфической профилактики вирусной диареи крупного рогатого скота на сохранность молодняка / А. П. Порываева, И. В. Вялых, Е. В. Печура [и др.] // Ветеринарный врач. – 2018. – № 3. – С. 24-27.

- Вспышка заболевания крупного рогатого скота, вызванная вирусом диареи второго вида / А. Г. Глотов, Т. И. Глотова, С. В. Котенева [и др.] // Ветеринария. – 2019. – № 3. – С. 3-8.

- Выделение и идентификация вируса вирусной диареи крупного рогатого скота 3-го типа в животноводческом хозяйстве Российской Федерации / О. А. Акимова, А. Г. Южаков, М. А. Корицкая [и др.] // Ветеринария. – 2021. – № 7. – С. 17-22.

- Вялых, И. В. Особенности патогенеза вирусной диареи крупного рогатого скота / И. В. Вялых // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – Иркутск. – 2015. – № 2. – С. 34-36.

- Ганюхина, О. Ю. Проблемы агропромышленного комплекса и перспективы его развития в современной России / О. Ю. Ганюхина, Ю. С. Макарова. — Текст: непосредственный // Актуальные проблемы права: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2016 г.). – Москва: Буки-Веди, 2016. – С. 113-115.

- Генетический полиморфизм возбудителя вирусной диареи (болезни слизистых оболочек) крупного рогатого скота на молочных комплексах Сибири / С. В. Котенева, А. В. Нефедченко, Т. И. Глотова, А. Г. Глотов // Сельскохозяйственная биология. – 2018. – Т. 53. – № 6. – С. 1238-1246.

- Генетический полиморфизм и распространение пестивирусов (Flaviviridae: Pestivirus) крупного рогатого скота в мире и в Российской Федерации / А. Г. Глотов, Т. И. Глотова, А. В. Нефедченко, С. В. Котенева // Вопросы вирусологии. – 2022. – Т. 67. – № 1. – С. 18-26.

- Глотов, А. Г. Вирусная диарея: значение в патологии воспроизводства крупного рогатого скота / А. Г. Глотов, Т. И. Глотова // Ветеринария. – 2015. – № 4. – С. 3-8.

- Глотов, А. Г. Роль возбудителя вирусной диареи – болезни слизистых оболочек в этиологии респираторных патологий крупного рогатого скота / А. Г. Глотов, Т. И. Глотова // Ветеринария. – 2017. – № 6. – С. 3-12.

- Глотов, А. Г. Стратегия и принципы контроля вирусной диареи крупного рогатого скота / А. Г. Глотов, Т. И. Глотова // Ветеринария. – 2018. – № 8. – С. 3-12.

- Диагностические методы оценки передачи пассивного иммунитета у новорожденных: телят / Ю. Н. Федоров, О. А. Богомолова, О. В. Анисина [и др.] // Ветеринарный врач. – 2022. – № 5. – С. 60-66.

- Довыденкова, М. В. Приоритетные подходы к диагностике вирусных заболеваний в животноводстве / М. В. Довыденкова, О. А. Артемьева // Ветеринария и кормление. – 2018. – № 3. – С. 16-18.

- Жидков, С. А. Патогенез и формы инфекционного течения вирусной диареи - болезни слизистых оболочек крупного рогатого скота / С. А. Жидков, А. И. Лебедев, Н. Б. Белова // Ветеринарная патология. – 2005. – № 3(14). – С. 24-31.

- Значение ПЦР в выявлении инфекционных агентов у крупного рогатого скота / Н. А. Безбородова, В. В. Кожуховская, А. П. Порываева [и др.] // Ветеринарный врач. – 2022. – № 6. – С. 14-19.

- Китаев, Ю. А. Место молочного скотоводства в экономике сельского хозяйства в регионе. Инновации в АПК: проблемы и перспективы. – 2020. – Т. 3. – № 27. – С. 157-163.

- Окунев, А. М. Характеристика эпизоотического процесса при вирусной диарее крупного рогатого скота в районе Северо-Казахстанской области / А. М. Окунев // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2020. – № 1 (183). – С. 103-111.

- Особенности диагностики и профилактики вирусной диареи крупного рогатого скота / А. Е. Верховская, В. А. Сергеев, Т. И. Алипер, Е. В. Иванов // Ветеринария. – 2009. – № 8. – С. 3-7.

- Особенности эпизоотологии, диагностики и мер борьбы с вирусной диареей крупного рогатого скота / Н. И. Закутский, В. И. Балышева, Л. И. Анисимова, С. Д. Кушнир // Ветеринария. – 2012. – № 7. – С. 3-7.

- Патогенность нецитопатогенных изолятов вируса вирусной диареи - болезни слизистых оболочек для серонегативных телят / А. Г. Глотов, Т. И. Глотова, Ю. Н. Зайцев [и др.] // Вопросы вирусологии. – 2014. – Т. 59. – № 4. – С. 46-49.