Вислообушный топор эпохи бронзы с северо-запада Барабинской лесостепи

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации и анализу вислообушного топора с гребнем, обнаруженного на южном берегу оз. Майдан (Венгеровский р-н Новосибирской обл.), в контексте аналогичных случайных находок, которые рассматриваются как маркеры естественных границ ландшафтных зон в эпоху палеометалла и транспортных коридоров в бронзовом веке на юге Западной Сибири. Вислообушные топоры со слабовыраженным гребнем бытовали на этой территории в середине - второй половине II тыс. до н.э. Необходимо отметить, что для лесостепного Обь-Иртышья кроме вислообушных топоров характерно наличие серии литейных форм из различных материалов (глины, камня и металла). Данный факт свидетельствует о поступлении на эту территорию не только готовых предметов (топоров), но и литейной оснастки для их местного производства. Случайно найденные вислообушные топоры являются комплексным маркером. Он отражает не только ареал этих предметов в эпоху развитой и поздней бронзы, но и существенное смещение ландшафтных границ на север в очередной период климатических изменений, а также магистральные пути перемещения носителей определенных культурных традиций и их предметного комплекса. Картографирование различных разновидностей вислообушных топоров, найденных в Барабинской лесостепи, позволило выявить одно из древних меридиональных направлений их распространения с юга вплоть до Васюганских болот. Кроме целой серии вислообушных топоров в лесостепной Барабе в погребальных комплексах (Старый-Тартас-4) представлены их миниатюрные реплики-украшения. Этот признак сближает север западного региона (лесостепное Обь-Иртышье) распространения вислообушных топоров в эпоху бронзы на юге Западной Сибири с восточным регионом (Минусинская котловина).

Эпоха бронзы, юг западной сибири, вислообушные топоры, лесостепное обь-иртышское междуречье, границы и направления распространения металлических предметов в эпоху палеометалла

Короткий адрес: https://sciup.org/145146533

IDR: 145146533 | УДК: 903.21 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.041-048

Текст научной статьи Вислообушный топор эпохи бронзы с северо-запада Барабинской лесостепи

В Барабинской ле со степи вислообушные топоры эпохи бронзы известны с конца XIX столетия. Первая находка происходит из д. Лялино (ныне с. Ля-нино Здвинского р-на Новосибирской обл.) [Прибавление…, 1890; Фролов, Тишкин, 2021]. В конце

XX и начале XXI в. в Барабе было обнаружено еще несколько вислообушных топоров [Молодин, Ермакова, 2009; Молодин, Новиков, Софейков, 2000, с. 162; Молодин, Шатов, Софейков, 1999]. Детальный анализ пространственного распределения таких случайных находок позволяет установить границы распространения этих орудий в эпоху бронзы [Ава- несова, 1991, с. 15].

о; -

Место нахождения

200 км

Новосибирск

оз. Долгое •■ к

Место/. ■ нахождения

В ЛО Bl

1 км

. -

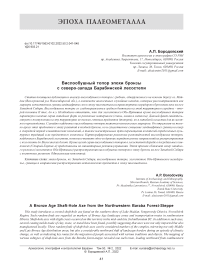

Летом 2021 г. на северо-западе Венгеровского р-на Новосибирской обл. (рис. 1) к северу от с. Павлова на южном берегу оз. Майдан был случайно най-

оз. Бутырское

ден вислообушный топор с гребнем (рис. 1, 2). В геоморфологическом плане указанная территория представляет собой слаборасчленен-ную водораздельную поверхность Барабинской гривно-озерной равнины [Кузьмин и др., 2013, с. 88, 89, рис. 1]. Место обнаружения находки является перспективным для дальнейших поисков поселенческого комплекса или ритуального захоронения предметов, связанных с литейным производством. Это подтверждает еще одна случайная находка – глиняная литейная форма эпохи развитой бронзы, обнаруженная на краю склона террасы р. Уень

Рис. 1. Расположение места нахождения металлического вислообушного топора на оз. Майдан у с. Павлова (Венгеровский р-н Новосибирской обл.).

в окрестностях с. Умна Колыван-ского р-на Новосибирской обл. [Бо-

а

4 cм

Рис. 2. Вислообушный топор с оз. Майдан ( а ) и его графическое изображение ( б ).

родовский, 2002]. В настоящее время найденный топор хранится в краеведческом музее «Редут Соляной Поворот» в с. Соляном Черлакского р-на Омской обл.

Результаты исследований

В последнее время появилось достаточно много публикаций [Молодин, Ермакова, 2009; Тишкин, Фролов, 2015, 2016, 2017; Фролов, Тишкин, 2021; Ковтун, 2021], посвященных вислообушным топорам, случайно найденным на юге Западно-Сибирской равнины. Сложившаяся стандартизированная схема их описания включает детализацию внешних технологических особенностей изделий, оценку качества литья, морфологию и типологию топоров, их массу.

Вислообушный топор с оз. Майдан покрыт слоем патины. Она представлена участками синевато-зеленых окислов, перекрывающих основные плоскости предмета темно-коричневого цвета. Топор отлит в двухстворчатой форме. На изделии хорошо заметны литейные швы в виде тонких валиков по центру клина и обуху. На этих участках хорошо видно смещение относительно друг друга двух противоположных частей предмета из-за изъянов стыковки створок формы при литье топора. С левой внешней стороны втулки расположена небольшая литейная каверна. Ее происхождение могло быть обусловлено минимальной толщиной отливки на данном участке изделия; попаданием в заливаемый металл фрагмента стенки глиняной литейной формы; низкой температурой расплавленного металла и недостаточным прогревом литейной формы. С этой же стороны на лезвии топора имеется каверна еще больших размеров. На внутренней стороне втулки никаких литейных дефектов нет. В целом отливка выполнена на достаточно высоком уровне. В связи с этим следует подчеркнуть, что анализ качества изготовления вислообушных топоров можно рассматривать как один из признаков их территориальной принадлежности. В частности, для лесостепного Алтая характерно наличие у целого ряда таких орудий многочисленных литейных дефектов [Тишкин, Фролов, 2017, с. 95], тогда как на аналогичных изделиях из Барабин-ской лесостепи их нет. Эти факты еще требуют осмысления, поскольку на территории распространения вислообушных топоров эпохи бронзы в Обь-Иртышском междуречье найдены не только сами изделия, но и различная литейная оснастка для их производства [Бородов-ский, 2018]. В качестве примеров для Верхнего Приобья можно привести литейную форму с поселения Самусьское IV [Косарев, 1984, с. 112] и металлическую створку кокиля из коллекции МАЭС ТГУ [Гришин, 1980, с. 116, рис. 29, 1;

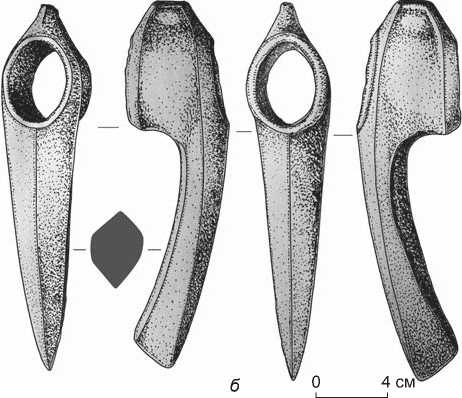

Аванесова, 1991, с. 14, 133, рис. 14, 69 ]. В Среднем Прииртышье сворки литейных форм вислообушных топоров с гребнем известны на поселении Нижняя Тунуска III (рис. 3) [Марченко, 2009], расположенном в Муромцевском р-не Омской обл. В экспозиции Омского краеведческого музея представлены две створки каменной литейной формы (ОМХ-4533) для изготовления такого орудия [Аванесова, 1991, с. 17, 133, рис. 14, 70 ].

Масса вислообушного топора с оз. Майдан 924 г, что позволяет отнести его к топорам малого размера [Там же, с. 16]. Изделие имеет длинный массивный шестигранный клинок, крупную втулку и слегка изогнутое лезвие (см. рис. 2). Оно скошено вниз под углом 70°. Следует отметить, что у вислообушных топоров эпохи бронзы встречаются различные варианты лезвий: прямые, скошенные вниз и полукруглые. Эти особенности, судя по найденной литейной оснастке, проявились уже на уровне форм для литья таких изделий.

Лезвие топора с оз. Майдан не имеет следов заточки. Общая длина орудия 22,3 см, клинка (от втулки до лезвия) – 14, ширина на стыке втулки и клинка 3, толщина 4,5 см. Клинок постепенно уплощается и расширяется к лезвию. Слабовыраженное ребро на спинке маркирует литейный шов (см. рис. 2). Отверстие втулки топора (проушина) овальное. Его размеры вверху 4,7 × 3,2 см, внизу 4,4 × 3,1 см. Внешние размеры втулки внизу 8 × 5 см, высота (по центру) 5,2 см. Верхний и нижний края втулки скошены к обуху (см. рис. 2). Скос верхнего края относительно лезвия составляет 175°, что соответствует максимальным значениям этого параметра для вислообушных топоров [Там же, с. 12]. Нижний край втулки ровный. Толщина ее боковых стенок до 0,8 см, это самые тонкие участки отливки. Орнамента на втулке нет. Внизу и вверху по краям ее боковых сторон (щек) проходят два валика-утолщения с острыми ребрами. Верхний валик плавно переходит на одну из граней клинка. Обух топора представляет собой

cм

Рис. 3. Глиняная створка литейной формы с поселения Нижняя Тунуска III (Муромцевский р-н Омской обл.).

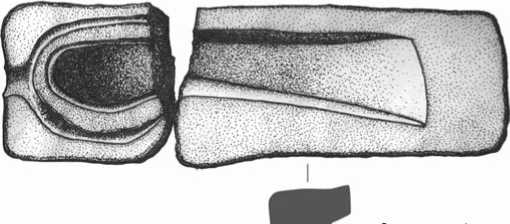

характерный выступ-«гребень», который является продолжением валиковых утолщений на щеках втулки. Отверстия на нем нет. По центру обуха выделяется пяточный выступ – уплощенный боек (см. рис. 2). Его размеры составляют 2,0 × 2,0 × 0,5 см. На этом участке изделия, судя по сохранившимся различным литейным формам, располагался литник [Там же, с. 133, рис. 14, 69 , 70 ] (рис. 4). После его удаления участок не был забит при использовании топора, как на отдельных вислообушных топорах (пос. Северный) из Алтайского края [Тишкин, Фролов, 2017, с. 92, рис. 8].

Материал, из которого изготовлен топор, достаточно прочный, устойчивый к механическим воздействиям. Анализ металла проводился сотрудником ИАЭТ СО РАН М.М. Игнатовым в лаборатории изотопных исследований методом элементного анализа на основе энергодисперсионной спектрометрии. Использовался электронный микроскоп Hitachi TM 3000 (Япония) с энергодисперсионной приставкой Bruker Quantax 70 (Германия). Образец для анализа был взят с внешнего края нижней части втулки. На этом участке топора состав сплава представлен медью (82,7 %), оловом (12,9 %), свинцом (2,6 %) и мышьяком (1,7 %). По содержанию меди и олова изделие близко к топорам из Бор-Форпоста (Кулунда) и Карпова (Чумышско-Ча-рышское междуречье) [Там же, с. 93], однако отличается примесью свинца, что может быть обусловлено другим источником сырья.

Вислообушные топоры отно сительно небольшой массы обычно интерпретируются как предметы вооружения [Аванесова, 1991, с. 16]. В частности, легкий топор более удобен при манипуляции с ним, например при замахивании. Тем не менее известна атрибуция такого орудия бóльшей массы с оз. Урюм (Здвинский р-н Новосибирской обл.) как предмета во-

Рис. 4. Реконструкция формы и литника на вислообушном топоре с гребнем с оз. Урюм (д. Михайловка).

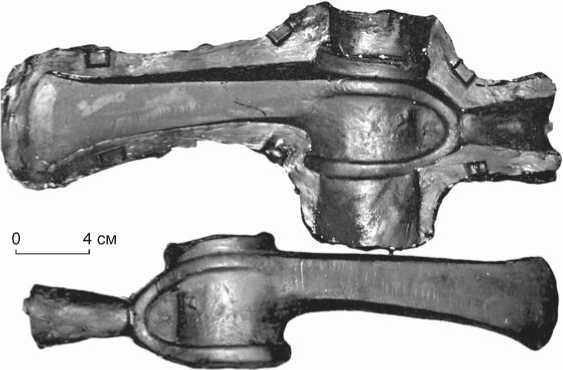

оружения [Молодин, Новиков, Софейков, 2000, с. 162, 163, рис. 155]. Поэтому однозначно определить функциональную принадлежность вислообушного топора с оз. Майдан проблематично. Однако следует обратить внимание на разницу размеров верхнего и нижнего края отверстия втулки – соответственно 4,7 × 3,4 и 4,5 × 3,4 см. Данное обстоятельство позволяет констатировать, что топорище насаживалось аналогично тому, как это характерно для горной кирки, – сверху вниз – и расклинивалось затем в проушине запорным клином. Изгиб массивного лезвия также сближает рассматриваемое изделие с киркообразным орудием. Такие дискуссионные интерпретации вислообушных топоров известны [Аванесова, 1991, с. 16] наряду с указанием найденных на Алтае (Змеиногорский, Зо-лотухинский рудники) кирок [Там же, с. 38; Тишкин, Фролов, 2017, с. 93, рис. 10, 9 , 10 ]. Следует заметить, что в эпоху бронзы на территории Средней Азии были также широко распространены двусторонние горные кирки без проушины [Аванесова, 1991, с. 36].

У одного из наиболее территориально близких рассматриваемому аналогичного топора из д. Лялино размеры верхнего и нижнего краев отверстий составляют соответственно 4,7 × 3,3 и 5,0 × 3,6 см [Фролов, Тишкин, 2021, с. 189]. Разница характерна еще для нескольких вислообушных топоров, обнаруженных в Алтайском крае (Бор-Форпост, Карпово, Северный) [Тишкин, Фролов, 2017, с. 89, табл. 1]. Указанные особенности позволяют говорить о двух способах насадки топорища: один был типичен для кирки, а другой – для топора. Следует заметить, что в случае использования первого (сверху вниз) металлический клинок плотно не стыкуется с деревянной ручкой (рис. 5). Учитывая эту особенность проушин вислообушных топоров из Лялино и с оз. Майдан, вполне допустимо предположить их использование в качестве кирки. Такое предположение дополняется различной ориентацией лезвий у данных изделий. В первом случае лезвие имело преимущественно овальные очертания, а во втором – было скошено вниз. Последнее характерно еще для нескольких вислообушных топоров (Тюменцево, Ключи, Урлапово) из лесостепного Алтая [Там же, с. 93, рис. 10, 1 , 3 , 5 ]. Сочетание особенностей втулки и лезвия, очевидно, отражает различное функциональное назначение сходных изделий. Такой вывод вполне соответствует основным принципам типологического подхода к вислообушным топорам [Аванесова, 1991, с. 12].

В целом по типологии, разработанной Н.А. Аванесовой, топор с оз. Майдан можно отнести к подтипам Б3, 4, бытовавшим после более раннего типа А («гладко-вислообуш-

Рис. 5. Зазоры у краев металлической части топора с оз. Майдан при насадке деревянной рукояти.

ные» топоры) [Там же, с. 13–14]. В Обь-Иртышском междуречье уже выявлена целая серия таких предметов [Тишкин, Фролов, 2017, с. 93, рис. 10]. Однако следует подчеркнуть, что для вислообушных топоров характерно достаточно большое разнообразие форм, отличающихся от «классических» [Аванесова, 1991, с. 11]. Это в полной мере представлено и на территории лесостепного Обь-Иртышского междуречья.

Вислообушные топоры эпохи бронзы чаще всего встречаются в качестве случайных находок, в составе кладов и изредка в погребениях. Для лесостепного Обь-Иртышья наиболее характерны факты случай- ного обнаружения таких предметов (рис. 6). В целом ряде случаев они были перемещены с первоначального месторасположения в ходе хозяйственной деятельности. Например, как

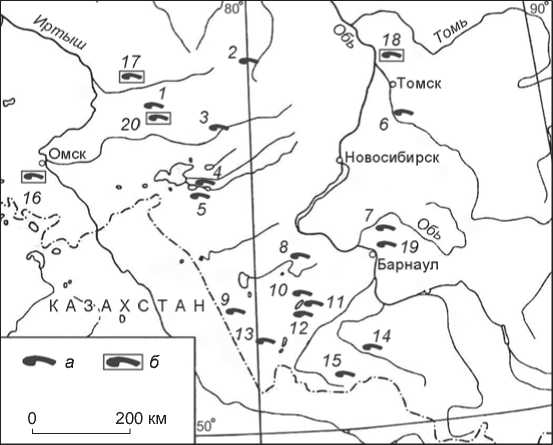

Рис. 6. Расположение мест обнаружения вислообушных топоров эпохи бронзы как случайных находок на юге Западной Сибири.

1 – оз. Майдан; 2 – пос. Золотые Юрты; 3 – с. Седо-во (Старо-Бородино); 4 – оз. Урюм (д. Михайловка); 5 – д. Лялино; 6 – с. Поломошное; 7 – пос. Северный; 8 – с. Тюменцево; 9 – с. Ключи; 10 – с. Мамонтово; 11 – с. Урлапово; 12 – поселение Крестьянское IVа; 13 – Бор-Форпост; 14 – с. Карпово; 15 – Змеиногорский рудник; 16 – Верхнее Прииртышье (Омский государственный историко-краеведческий музей); 17 – поселение Нижняя Тунуска III; 18 – Верхнее Прииртышье (МАЭС ТГУ); 19 – с. Кислуха; 20 – могильник Сопка-2/5.

а – вислообушный топор; б – литейная форма.

это произошло с топорами из д. Лялино [Фролов, Тишкин, 2021, с. 189], с. Карпова (Алтайский край) [Тишкин, Фролов, 2017, с. 91, рис. 6, 7] и с. Поломошно-го (Яшкинский р-н Кемеровской обл.) [Ковтун, 2021, с. 159, рис. 1]. На юге Западной Сибири и в Средней Азии часть вислообушных топоров обнаружена в составе нескольких кладов эпохи поздней бронзы [Аванесова, 1991, с. 10], в т.ч. Хонныхского (Абаканский р-н Республики Хакасии) на среднем Енисее и Зайсанского в Восточном Казахстане [Кущ и др., 2016, с. 203, рис. 3, 1 , 2 ]. Картографическая информация о распространении вислообушных топоров эпохи бронзы на этой территории неоднократно публиковалась [Аванесова, 1991, с. 11, рис. 1; Тишкин, Фролов, 2015, с. 136, рис. 1; 2016, с. 126; 2017, с. 88, рис. 1; Фролов, Тишкин, 2021, с. 192, рис. 3].

Компактная локализация случайно найденных вислообушных топоров определяется исходя из территориального, ландшафтного и гидрологического принципов. На основании первого для Сибири выделяются, как правило, два региона: западный – на юге Обь-Иртышского междуречья (степное Прииртышье), восточный – в Минусинской котловине [Тишкин, Фролов, 2016, с. 126]. Однако это соответствует преимущественно широтному распространению вислообушных топоров. В настоящее время для Барабинской лесостепи, находящейся в центре западного региона, вполне можно поставить вопрос о «меридиональном» подходе в картографировании распространения вислообушных топоров на юге Западной Сибири. В эту локацию достаточно давно входит самая северная находка – вислообушный топор, обнаруженный у бывшего пос. Золотые Юрты (Бакчарский р-н Томской обл.) на р. Кёнга в подтаежной зоне Васюганских болот [Ма-тющенко, 1973, рис. 6, 1 ; Косарев, 1984, с. 18, рис. 7, 4 ; Аванесова, 1991, с. 132, рис. 13, 56 ; Фролов, Тиш-

кин, 2021, с. 192, рис. 3; Ковтун, 2021, с. 161, рис. 3]. Сюда следует включить предметы, найденные в Новосибирской обл. на оз. Майдан (Венгеровский р-н), у с. Седова (Старо-Бородино, Куйбышевский р-н), около оз. Урюм (д. Михайловка, Здвинский р-н). Выделение данной территории в контексте западного и восточного ареалов вислообушных топоров эпохи бронзы позволяет не только маркировать границу лесостепной зоны в бронзовом веке [Фролов, Тишкин, 2021, с. 192, рис. 2], но и наметить северное направление распространения таких изделий. При этом основной вектор их «продвижения» соответствует меридиональной локализации [Косарев, 1984, с. 169]. Ранее аналогичная локализация вислообушных топоров была зафиксирована и для южного направления в Кулундинской степи и Чарышско-Чумышском междуречье [Тишкин, Фролов, 2017, с. 88, рис. 1]. Поэтому вислообушный топор из Золотых Юрт вряд ли можно рассматривать как «единичную находку» [Фролов, Тишкин, 2021, с. 193]. На территории юга Западной Сибири (в Прииртышье) меридиональные торговые пути из Средней Азии существовали еще в XVI в. [Матвеев, Татауров, 2014, с. 96; Матвеев, 2017, с. 23].

Формирование таких магистральных направлений сообщения в Западной Сибири было тесно связано с естественными коридорами [Матвеев, 2014, с. 67]. Поэтому ландшафтный контекст распространения вислообушных топоров на юге Западной Сибири также достаточно показателен. В частности, наибольшее число таких находок с территории лесостепного Алтая происходит из районов у ленточных боров и из северо-западных предгорий [Тишкин, Фролов, 2017, с. 88, рис. 1]. Эти особые лесные экосистемы издревле формировались по местам древнего стока и речной долине Оби, одной из магистральных рек Западной Сибири, и являлись естественными путями с юга на север и с севера на юг. По ним шло распространение изделий из цветного металла. Поэтому вряд ли стоит связывать факты локализации случайно найденных вислообушных топоров севернее их основного ареала исключительно со смещением ландшафтных границ на территории юга Западной Сибири в эпоху бронзы [Фролов,Тишкин, 2021, с. 193].

Не менее важен гидрологический контекст локализации находок. В этой связи необходимо подчеркнуть, что в различных районах лесостепного Обь-Иртышского междуречья распространение вислообушных топоров имело существенные различия. Если на востоке, в Верхнем Приобье, местонахождения таких предметов нередко связаны с речной системой, то на западе, в Барабе, их не менее часто находят около озер. Примером тому вислообушные топоры с оз. Майдан у с. Павлова (Венгеровский р-н) и оз. Урюм у д. Михайловки (Здвинский р-н) Новосибирской обл. Такие факты еще требуют своего де- тального осмысления, возможно с учетом обрядоворитуального контекста.

Одним из критериев объективной локализации отдельных районов распространения вислообушных топоров на юге Западной Сибири является не только компактность их местонахождений на определенной территории, но и наличие в погребальных комплексах эпохи бронзы вотивных реплик этих орудий. В качестве примеров можно привести находки как из восточного региона (Минусинская котловина), так и из центральной части западного (Обь-Иртышское междуречье). Это подвески в виде миниатюрного вислообушного топора из могильников Ланин Лог в Сы-до-Ербинской котловине [Вадецкая, 1986, с. 48; Аванесова, 1991, с. 132, рис. 13, 63 ] и Старый Тартас-4 в Барабе [Молодин, Новиков, Гришин, 1998, с. 297, рис. 2, б ; Молодин, Новиков, Жемерикин, 2002, с. 60– 61, рис. 10; Molodin et al., 2012, tab. 1]. Согласно радиоуглеродным датам, последний относится к XVIII– XV вв. до н.э. [Molodin et al., 2012, tab. 1, р. 740]. Показательно, что в двух этих случаях можно говорить о территориальном «соседстве» вотивных изделий и их реальных прототипов, а также о возможной хронологии случайно найденных вислообушных топоров. В частности, по мнению некоторых специалистов, выступ на обушке топора из д. Лялино [Тишкин, Фролов, 2016, с. 126] аналогичен таковому на топоровидной подвеске из Старого Тартаса-4 [Молодин, Новиков, Гришин, 1998, с. 297, рис. 2, б ]. Это сходство косвенно может свидетельствовать о том, что топоры данного типа отно сятся к андроновской культурной традиции [Аванесова, 1991, с. 14; Тишкин, Фролов, 2016, с. 126]. Подмеченная особенность характерна и для Минусинской котловины, где в основном представлены вислообушные топоры со слабовыражен-ным гребнем, также, вероятно, связанные с андронов-скими комплексами [Тишкин, Фролов, 2016, с. 126]. Тем не менее следует заметить, что выступ на втулке топора с оз. Майдан (с. Павлово) несколько отличается от аналогичной детали на подвеске из Старого Тар-таса-4. У топора тыльная выступающая часть втулки уплощенная, а на подвеске приостренная. При этом надо признать, что, скорее всего, точное сходство топоровидных украшений с реальными прототипами будет условным, поскольку при их изготовлении вряд ли использовался прием масштабирования исходных оригиналов, отражались лишь общие черты нескольких разновидностей таких предметов. То же можно сказать и о подвеске в виде топора из Ланина Лога.

Заключение

Культурно-историческая принадлежность вислообушных топоров определяется достаточно многообразно

[Аванесова, 1991, с. 12–15; Молодин, Шатов, Софей-ков, 1999, с. 465; Молодин, Новиков, Софейков, 2000, с. 162; Тишкин, Фролов, 2015, с. 142], но в целом соотносится с рядом археологических культур эпохи развитой и поздней бронзы. Хронологически это соответствует периоду с середины по вторую половину II тыс. до н.э. [Тишкин, Фролов, 2015, с. 142]. В свою очередь, нахождение вислобушных топоров и их вотивных аналогов на археологических объектах Ба-рабы и лесостепного Алтая, по мнению некоторых исследователей, свидетельствует о том, что относительная хронология выделенных Н.А. Аванесовой [1991, с. 15] типов этих орудий не столь однозначна [Тишкин, Фролов, 2015, с. 142]. В частности, морфологические особенности вислообушных топоров из д. Лялино и с. Тюменцева демонстрируют переходные черты, характерные для изделий как андро-новской историко-культурной общности, так и культур позднего бронзового века [Там же]. В отличие от них, у вислообушного топора с оз. Майдан более выражены реберчатые «валики» по втулке и обуху. Это позволяет отнести его к более ранним образцам [Тишкин, Фролов, 2017, с. 94], поскольку у изделий из д. Лялино и с. Тюменцева наблюдается сочетание двух типов «валиков» – округлых и реберчатых [Там же]. Отмеченная особенность характерна еще для одной случайной находки – вислообушного топора из пос. Кислуха (Первомайский р-н Алтайского края) [Головченко, Шевченко, 2022]. Широкая территориальная представленность этой морфологической особенности указанных топоров позволяет синхронизировать такие предметы. Еще следует сказать, что достоверность определения культурной принадлежности (андроновской, саргаринско-алексеевской, бега-зинской) вислообушных топоров из лесостепной зоны Западной Сибири [Аванесова, 1991, с. 14; Молодин, Новиков, Гришин, 1998, с. 297, рис. 2, б ; Тишкин, Фролов, 2016, с. 126; 2017, с. 94], случайно найденных вне конкретных археологических комплексов, достаточно гипотетична [Тишкин, Фролов, 2017, с. 94]. Относительно локализации вислообушного топора с южного берега оз. Майдан необходимо отметить, что памятники эпохи бронзы (андроновской культуры) на этой территории располагаются, как правило, на водоразделах, тогда как комплексы позднего бронзового века (ирменской культуры) – на бровке водораздела, граничащей с озеровидными понижениями [Кузьмин и др., 2013, с. 93]. Таким образом, место обнаружения находки топографически не совсем типично, особенно если учесть относительно узкую датировку и культурную принадлежность предмета.

Тем не менее следует согласиться с тем, что локализация случайно найденных вислообушных топоров может быть одним из признаков еще не выявленных объектов археологического наследия, включая не только поселения эпохи бронзы [Тишкин, Фролов, 2015, с. 143], но и клады, тайники, а также действительно утерянные предметы. Место обнаружения вислообушного топора у оз. Майдан находится значительно севернее основного района расположения памятников бронзового века в Венгеровском р-не Новосибирской обл. [Кузьмин и др., 2013, с. 90, рис. 1]. Очевидно, это указывает на еще одну перспективную для поиска археологических объектов эпохи бронзы территорию, расположенную на южной периферии Васюганской равнины. Компактность пространственной локализации таких находок в широтном и меридиональном формате позволяет фиксировать не только культурные и ландшафтные границы эпохи палеоме-талла, но и основные направления перемещения древнего населения, использовавшего природные коридоры как пути сообщения.

В целом для территории Барабинской лесостепи характерны сочетание вислообушных топоров и их литейной оснастки, а также различные формы этих орудий, что соответствует их разным функциям, хронологии бытования [Аванесова, 1991, с. 12] и магистральным направлениям распространения таких предметов через Барабу на Васюганскую равнину. Данная территория в бронзовом веке была менее заболочена, чем в настоящее время. Поэтому на отдельных ее участках могли располагаться естественные транспортные коридоры, которые маркируются случайно найденными вислообушными топорами эпохи бронзы.

Исследование выполнено в рамках программы развития Томского государственного университета (Приоритет-2030).

Автор признателен канд. ист. наук А.В. Полеводо-ву за рисунок неопубликованного артефакта из раскопок И.Г. Глушкова на поселении Нижняя Тунуска III и информацию о происхождении вислообушного топора, обнаруженного в Южном Прииртышье в 1988 г., а также каменной формы для отливки такого орудия из собрания Омского краеведческого музея.

Список литературы Вислообушный топор эпохи бронзы с северо-запада Барабинской лесостепи

- Аванесова Н.А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР. – Ташкент: Фан, 1991. – 200 с.

- Бородовский А.П. Литейная форма кельта-лопатки самусько-сейминского времени из Новосибирского Приобья // Северная Евразия в эпоху бронзы: пространство, время, культура. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. – С. 163–166.

- Бородовский А.П. Створка металлической литейной формы (кокиля) сейминско-турбинского времени из Верхнего Прииртышья // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 3. – С. 59–65.

- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. – Л.: Наука 1986. – 180 с.

- Гришин Ю.С. Древняя добыча меди и олова. – М.: Наука, 1980. – 136 с.

- Головченко Н.Н., Шевченко Ю.В. К вопросу расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьей 243.2 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания») // Информ. бюл. Следственного департамента МВД России. – 2022. – № 1 (в печати).

- Ковтун И.В. Вислообушный топор с гребнем в Нижнетомском очаге наскального искусства // Археология Северной и Центральной Азии: новые открытия и результаты междисциплинарных исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2021. – С. 157–164.

- Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности. – М.: Наука, 1984. – 284 с.

- Кузьмин Я.В., Зольников И.Д., Новикова О.И., Глушкова Н.В., Чуприна Д.А., Софейков О.В., Ануфриев Д.Е., Дементьев В.Н. Анализ пространственного распределения археологических памятников центральной части Барабинской лесостепи (Венгеровский район Новосибирской области) на основе ГИС-технологий // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История. Филология. – 2013. – Т. 12. – Вып. 7: Археология и этнография. – С. 87–96.

- Кущ Г., Джумабекова Г., Демиденко С., Базарбаева Г. Клад эпохи поздней бронзы с клепаным сосудом из Восточного Казахстана // Tyragetia: Arheologie Istorie Antică. Ser. nouă. – 2016. – Vol. X [XXV], nr. 1. – С. 201–210.

- Марченко Ж.В. Культурная принадлежность, хронология и периодизация археологических памятников среднего течения р. Тары (эпоха неолита и бронзы): автореф. дис. … канд. ист. наук. – Новосибирск, 2009. – 26 с.

- Матвеев А.В. История сухопутных путей сообщения Омского Прииртышья (Средневековье – Новое время). – Омск: Наука, 2014. – 265 с.

- Матвеев А.В. Гипотеза о существовании караванного пути XVII–XVIII вв. в междуречье рек Иртыш и Оша // Вестн. Ом. гос. ун-та. Сер.: Исторические науки. – 2017. – № 4. – С. 22–26.

- Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Пути сообщения Сибирских ханств // Вестн. Ом. гос. ун-та. Сер.: Исторические науки. – 2014. – № 3. – С. 95–101.

- Матющенко В.И. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1973. – Ч. III: Андроновская культура на Верхней Оби. – 151 с. – (Из истории Сибири; вып. 11).

- Молодин В.И., Ермакова Н.В. Бронзовый вислообушный топор из Центральной Барабы // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. – Т. XV. – С. 334–336.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Гришин А.Е. Результаты последнего года полевых исследований могильника андроновской культуры Старый Тартас-4 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – Т. IV. – С. 294–299.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Жемерикин Р.В. Могильник Старый Тартас-4 (новые материалы по андроновской историко-культурной общности) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2002. – № 3. – С. 48–62.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Софейков О.В. Археологические памятники Здвинского района Новосибирской области. – Новосибирск: Науч.-произв. центр по сохранению истор.-культур. наследия Новосиб. обл., 2000. – 224 с. – (Свод памятников истории и культуры народов России: материалы; вып. 4).

- Молодин В.И., Шатов А.Г., Софейков О.В. Проушной топор с «гребнем» из Южной Барабы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1999. – Т. V. – С. 462–466.

- Прибавление к каталогу Археологического музея Томского университета / сост. В.М. Флоринский. – Томск: [Типо-лит. Михайлова и Макушина], 1890. – С. 156–337.

- Тишкин А.А., Фролов Я.В. Новая находка бронзового топора с территории Лесостепного Алтая // Теория и практика археологических исследований. – 2015. – № 1. – С. 135–144.

- Тишкин А.А., Фролов Я.В. Проушные металлические топоры Обь-Иртышского междуречья: тенденции изменений форм в конце эпохи бронзы и начале раннего железного века // Вестн. Том. гос. ун-та: История. – 2016. – № 4. – С. 124–128.

- Тишкин А.А., Фролов Я.В. Топоры эпохи бронзы с территории лесостепного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 2. – С. 87–96.

- Фролов Я.В., Тишкин А.А. Гребенчатый вислообушный топор из Барнаульского округа // Археология Северной и Центральной Азии: новые открытия и результаты междисциплинарных исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2021. – С. 188–193.

- Molodin V.I., Marchenko Z.V., Kuzmin Y.V., Grishin A.E., Van Strydonck M., Orlova L.A. Radiocarbon chronology of burial grounds of the Andronovo Period (Middle Bronze Age) in Baraba Forest Steppe, Western Siberia // Radiocarbon. – 2012. – Vol. 54, iss. 3/4. – Р. 737–747.