Византолог, агиограф, педагог, духовный цензор: жизненный путь и литературное наследие епископа Арсения (Иващенко; 1831–1903)

Автор: Карпук Д.А.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 1 (20), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен общий обзор жизненного пути и литературного наследия одного из выдающихся церковных ученых XIX столетия - епископа Арсения (Иващенко; 1831-1903). Будучи выпускником Киевской духовной академии, владыка в сане архимандрита в течение двух десятилетий нес духовно-педагогическое служение в Одесском духовном училище, Волынской, Воронежской и Полоцкой духовных семинариях. Далее была сложная служба на посту духовного цензора в Санкт-Петербурге и настоятельство в Заиконосспанском монастыре в Москве. На всех занимаемых должностях епископ Арсений неустанно занимался литературными трудами, которые он не оставил и после рукоположения в епископский сан. Владыку интересовал широкий спектр вопросов, касающихся церковной истории, начиная с первых веков христианства и вплоть до настоящего ему времени. В различных периодических изданиях были опубликованы статьи и переводы, посвященные истории Церкви в Римской империи, Африке, Италии, Испании, на Балканах, в Византии, Персии, Аравии и др. Заметки о переводах и научных статьях владыки, написанных на высоком научном уровне, публиковались в византиноведческих журналах «Byzantinische Zeitschrift» и «Византийский временник».

Византология, киевская духовная академия, духовная цензура, богословская наука, воронежские епархиальные ведомости, епископ арсений (иващенко), и. е. троицкий, карл крумбахер

Короткий адрес: https://sciup.org/140309233

IDR: 140309233 | УДК: 271.2-726.2:929 | DOI: 10.47132/2588-0276_2025_1_163

Текст научной статьи Византолог, агиограф, педагог, духовный цензор: жизненный путь и литературное наследие епископа Арсения (Иващенко; 1831–1903)

E-mail: ORCID:

RUSSIAN-BYZANTINE HERALD

Scientific JournalSaint Petersburg Theological Academy Russian Orthodox Church

No.1 (20)

Dmitry A. Karpuk

Byzantologist, Hagiographer, Teacher, Spiritual Censor: the Life and Literary Legacy of Bishop Arseny (Ivaschenko; 1831–1903)

UDC 271.2-726.2:929

EDN XJSZHM

Candidate of Theology, head of graduate school, associate professor of the department of church history of the St. Petersburg Theological Academy, head of the department of church history and general humanitarian disciplines of the Pskov-Pechersk Theological Seminary.

E-mail: ORCID:

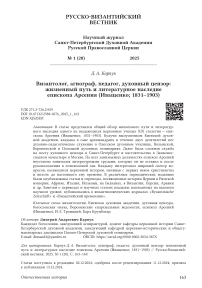

Имя епископа Арсения (Иващенко) на рубеже XIX–XX вв. было хорошо известно всем, кто занимался историей Византии, особенно поздним ее периодом, тогда еще не очень хорошо изученным. Знаток нескольких языков1, ученый и переводчик, он ежегодно публиковал на страницах периодической печати чрезвычайно ценные исследования и переводы, за которыми пристально следили и в Германии. К сожалению, после кончины этого выдающегося ученого архиерея серьезного и обстоятельного изучения его научного наследия не последовало. Исключение составляют только работы заведующего библиотекой Санкт-Петербургской духовной академии Алексея Степановича Родосского2 и профессора по кафедре церковной истории Московской духовной академии Алексея Анатольевича Спасского3. Работы первого носят общий характер и скорее намечают пути дальнейших исследований. Статья Спасского — довольно объемная и фундаментальная, но в ней сам

автор признается, что рассматривает только Епископ Арсений (Иващенко) некоторые работы епископа Арсения.

В нашей статье, довольно серьезно ограниченной редакцией журнала в объеме, будет сделан лишь общий обзор деятельности владыки Арсения — в надежде, что уже в ближайшее время найдутся энтузиасты, которые будут не только изучать наследие епископа Арсения, но и продолжат его переводческие и научные труды, в том числе в области изучения византийской истории.

Родился епископ Арсений, в миру Антоний Ильич Иващенко, в 1830 г. в священнической семье в селе Шамовки Херсонской губернии. Начальное образование получил в духовном училище, затем поступил в Херсонскую (с 1871 г. Одесскую) духовную семинарию, которую окончил в 1849 г. по I разряду третьим по списку4. Вместе со своим однокурсником Иваном Самборским он поступил в Киевскую духовную академию. И если о трудах Ивана Самборского5, кроме темы его курсового сочинения, в настоящее время ничего не известно, то о насыщенной и продолжительной деятельности А. И. Иващенко известно гораздо больше.

В 1853 г. А. И. Иващенко окончил академию со степенью кандидата богословия. 5 июля того же года принял монашеский постриг и 21-го был рукоположен сначала во иеродиакона, а 16 августа — во иеромонаха. Далее началось традиционное для выпускников духовных академий служение по духовно-учебному ведомству на преподавательских, инспекторских и ректорских должностях в Одесском духовном училище, Волынской, Воронежской и Полоцкой духовных семинариях. Если говорить о научно-литературных трудах отца Арсения, то за указанный период наибольший интерес представляет его деятельность в качестве одного из редакторов «Воронежских епархиальных ведомостей» в период с 1865 по 1868 гг.6 На страницах этого провинциального издания архимандрит Арсений опубликовал, среди прочего, переводы сочинений Климента Александрийского «Увещание к язычникам» и «Строматы».

В 1872 г. архимандрит Арсений был назначен в Санкт-Петербургский духовный цензурный комитет. Этим назначением отец Арсений покидал духовно-учебную службу, как показала дальнейшая история, навсегда. На должности духовного цензора архимандрит Арсений проявил себя как высококлассный специалист, который, если встречалась такая возможность, снисходительно относился к недостаткам представляемых рукописей, исправлял их, помогая авторам, но одновременно с этим, будучи облеченным саном и обязанным исполнять все указания священноначалия, он был требователен к высказываемым в сочинениях суждениях и не пропускал то, что запрещалось уставом духовной цензуры и указами Св. Синода7. В период службы в цензурном комитете архимандрит Арсений издал в 1880 г. фундаментальный труд «Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих церковные от Рождества Христова до 1879 г.», общим объемом более 800 страниц. Впоследствии последовало еще два переиздания, каждое из которых исправлялось и дополнялось. В третьем издании летопись была доведена до 1898 г. Профессор А. А. Бронзов дал следующую характеристику как работе, так и ее автору: «Потребность в подобного рода книге не подлежит сомнению. <…> За серьезность постановки труда, за возможную в такого рода изданиях точность цифровых данных достаточно ручается уже известное в нашей богословской науке ученое имя автора — преосвященного Арсения, почетного члена нашей Санкт-Петербургской духовной академии»8.

В 1886 г. последовало назначение архимандрита Арсения на должность настоятеля Заиконоспасского московского монастыря, которое, как оказалось, стало решающим в деле становления архимандрита Арсения как одного из крупнейших церковных византинистов конца XIX в. В 1889 г. отец Арсений был назначен на административную должность в Московскую синодальную контору. Наконец, в 1893 г. архимандрит Арсений был рукоположен в архиерейский сан. Произошло это, по меркам синодальной эпохи, довольно поздно — на 63-м году его жизни. Столь поздний карьерный взлет современники объясняли особым складом характера владыки, который в большей степени был плодовитым кабинетным ученым, нежели активным церковным администратором и бюрократом. А. А. Спасский так писал по этому поводу: «Житейская сутолока с неизбежно связанными с ней компромиссами отталкивала его от себя, и он всегда оставался теоретиком, созерцателем, а не практическим дельцом, умеющим отовсюду извлекать свою личную выгоду»9. Поэтому вполне можно согласиться с мнением, что даже согласие на рукоположение в архиерейский сан со стороны владыки Арсения было определенной уступкой, но дальше викарного служения он не пошел — сначала с титулом Каширский в Тульской епархии, а потом с титулом Кирилловский в Новгородской епархии: «Скромность его была так велика, что он считал себя (по его характерному выражению) неспособным быть „полезным администратором“, и потому не раз отклонял назначение на самостоятельную епархию, не искал даже и архиерейства. Кротость и простота отличали его и в служении: ни замечаний, ни неудовольствия никто из сослужащих с ним не видел от него»10.

После кончины епископа Арсения его богатая библиотека была передана в дар Новгородской духовной семинарии.

Повторимся, служение владыки Арсения именно в Заисконоспасском монастыре открыло перед ними двери Московской синодальной библиотеки, откуда он доставал ранее мало кому известные рукописи, переводил и публиковал эти переводы, сопровождая их научными статьями

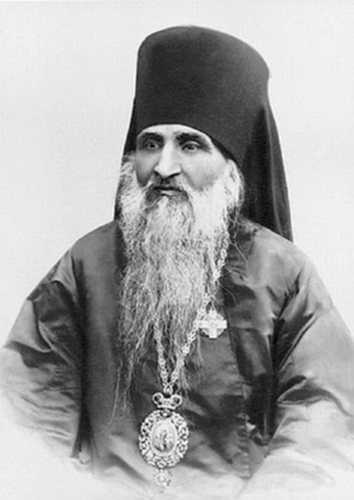

Профессор Карл Крумбахер

и комментариями. Эти переводы имеют большую ценность, особенно если учесть тот факт, что некоторые из этих произведений греческой литературы, «не вошли в самые полные собрания этих творений, каков, например, Patrologiae cursus comletus Миня»11.

Теперь несколько слов о тематике. Целый ряд сочинений епископа Арсения посвящен истории Древней Церкви. Среди прочего он рассматривает вопросы о катехизисе и катехетах в Древней Церкви, состоянии Церкви в Африке в эпоху вандалов, древнейших исповедниках христианства в Испании, распространении христианства в Аравии и Персии. Церковную историю Византии епископ Арсений рассматривал в статьях и очерках, посвященных епископу Николаю Мефонскому (XII в.), митрополиту Солунскому Евстафию (XII в.), митрополиту Филадельфийскому Феолепту († 1325), патриарху Константинопольскому Максиму (1480–1487). Отдельная статья посвящена взаимоотношениям греков и латинян в период крестовых походов. Особое внимание владыка уделял и истории Поместных Церквей. В центре его внимания было состояние Церкви в Далмации, Сербской Церкви — в том числе в Венгрии, Славонии и Кроации (в XIII–XIV вв.), в Венгрии (в XIV–XVIII вв.). Целый ряд статей был посвящен отечественной церковной истории. Епископ Арсений перевел и опубликовал, помимо указанных выше сочинений Климента Александрийского, отдельные сочинения Михаила Пселла, архиепископа Марка Евгеника, патриарха Константинопольского Геннадия (Георгия) Схолария, архиепископа Тавроминского Феофана Кера-мевса, митрополита Родосского Нила и др.12

Как видно, епископ Арсений занимался самыми разными темами и периодами, так или иначе связанными с церковной историй, начиная с первых веков христианства и вплоть до настоящего ему времени. Свои статьи епископ Арсений публиковал на страницах следующих периодических изданий: «Русская беседа», «Духовный вестник», «Воронежские епархиальные ведомости», «Журнал Министерства народного просвещения», «Православное обозрение», «Христианское чтение», «Странник»,

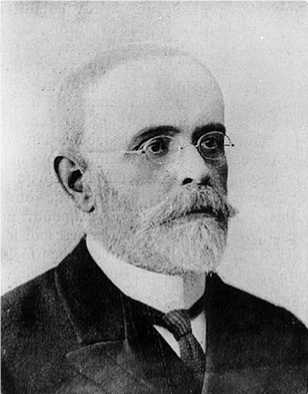

Профессор

Иван Егорович Троицкий

«Чтения в Обществе любителей духовного просвещения». Некоторые работы выходили отдельными изданиями, но небольшим тиражом, практически сразу становясь библиографической редкостью.

О высоком уровне научных работ и переводов епископа Арсения говорит тот факт, что сведения о них публиковались как на страницах отечественного журнала «Византийский временник» (за 1894–1899 гг.), так и на страницах авторитетного журнала «Byzantinische Zeitschrift», основного византинистом Карлом Крумбахером в 1892 г.13 Владыка Арсений был хорошо знаком с родоначальником отечественной церковной византинистики профессором Санкт-Петербургской духовной академии Иваном Егоровичем Троицким. Последний в 1880– 1890-х гг. в период летних каникул часто работал с рукописями в московских архивах. Знакомство ученых, занимавшихся схожими темами, переросло в дружбу, выражавшуюся, в свою очередь, в оказании взаимных услуг. Так, некоторые статьи владыки Арсения публиковались на страницах академического журнала «Христианское чтение», когда редактором там был И. Е. Троицкий.

Подвоя итог, стоит согласиться с одним из современников владыки, который, обращая внимание на рассеянность статей епископа Арсения по разным журналам, высказал пожелание, чтобы они были изданы в одном томе: «Его церковноисторические и патрологические статьи, которые давно следовало бы почтенному автору собрать в одно отдельное издание, писаны по греческим и другим первоисточникам и всегда возбуждали живейший интерес»14. В наше время, когда переиздаются работы А. П. Лебедева, А. А. Спасского, И. И. Соколова, А. И. Бриллиантова и многих других дореволюционных авторов, сочинения которых гораздо более доступны, вопрос об издании под одной обложкой статей епископа Арсения остается открытым и важным — не только ради почтения памяти преосвященного писателя, но и для пользы церковно-исторической и византологической науки. Также имеется насущная необходимость в специальном научном исследовании, посвященном жизни и трудам епископа Арсения (Иващенко), написанном с привлечением широкого корпуса как опубликованных, так и неопубликованных источников.