Визейско-серпуховские отложения бассейна Верхней Печоры

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149129016

IDR: 149129016

Текст статьи Визейско-серпуховские отложения бассейна Верхней Печоры

(научный руководитель А. И. Антошкина)

Несмотря на многолетние исследования, бассейн Верхней Печоры в геологическом отношении до сих пор остается слабоизученным районом, в связи с его сложным тектоническим строением. Основные геологические исследования здесь проводились со стратиграфическими целями, и поэтому детальная литолого-фациальная изученность оказалась слабой. Этот район является весьма интересным с позиций его геологического положения между самыми восточными (восточная часть западного склона Северного Урала) и западными (Предуральский краевой прогиб) разрезами отложений Елецкой структурно-формационной зоны в предколли-зионное время. Поэтому установление особенностей развития окраины платформы, выражающихся в литологическом составе отложений, является весьма актуальным и представляет интерес для геологов разных направлений.

Район работ расположен на территории Северного Урала и относится к западной структурной зоне Уральской складчато-надвиговой области.

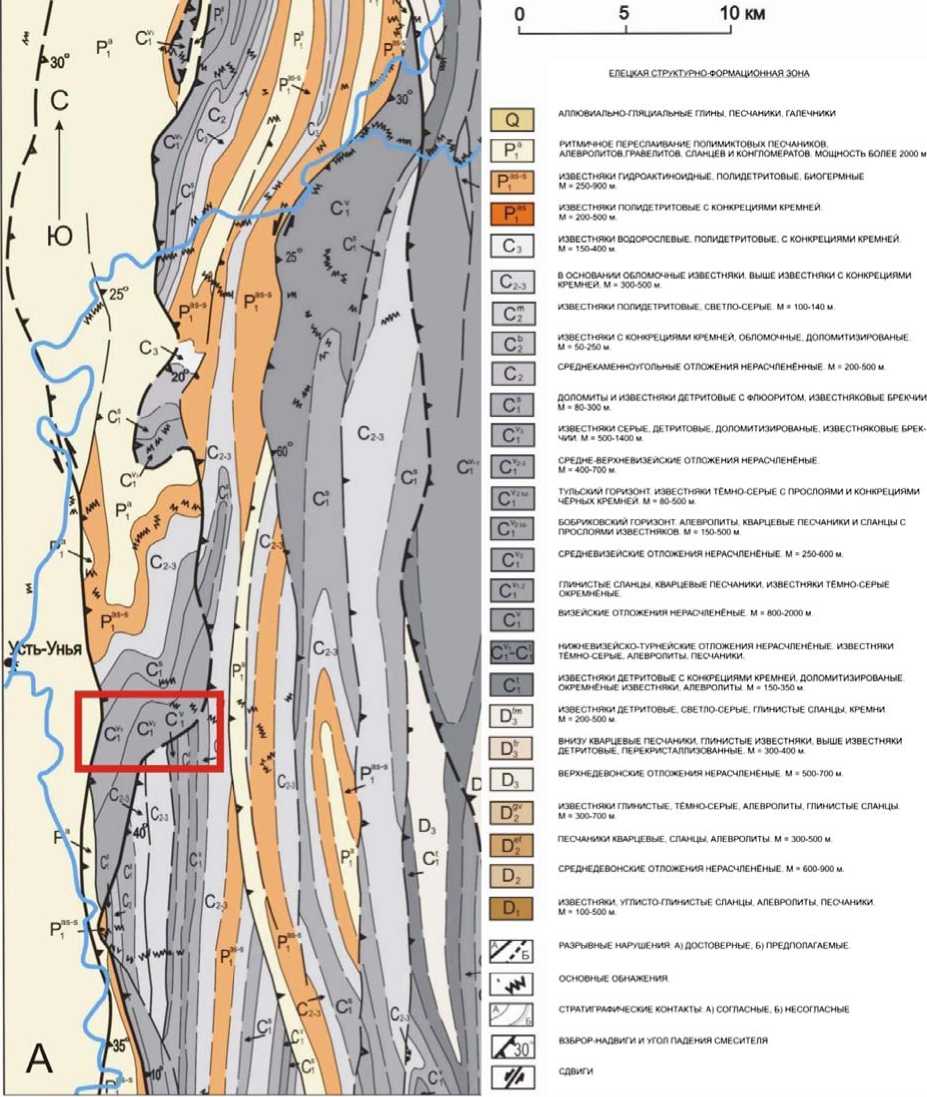

В геологическом строении района принимают участие породы, имеющие возраст от среднего ордовика до нижней перми, а также четвертичные отложения. Как видно из геологической карты, здесь наиболее широко развиты каменноугольные отложения (рис. 1, А).

Наибольший вклад в изучение каменноугольных отложений изучаемого района внесли работы В. А. Вар-санофьевой, Н. В. Калашникова и А. И. Елисеева [2, 3], результатами которых автор пользовался при написании стратиграфии.

Район характеризуется сложным тектоническим строением. Он расположен в пределах западной подзоны Верхнепечорского поперечного опускания. Здесь развиты сильно сжатые, линейные, асимметричные складки, которые обычно опрокинуты на запад и осложнены надвигами и сдвиго-надвигами [9].

Были изучены разрезы визейско-го и серпуховского ярусов нижнего отдела каменноугольной системы, вскрытые в бассейне р. Утлан в обн. 8-12 (рис. 1, Б).

В обн. 12 и 11 выходят песчаники бобриковского горизонта, которые перекрываются тульскими известняками. В обн. 11а вскрыты известняки и доломиты алексинского горизонта. В обн. 10 — доломиты алексинского и михайловского горизонтов. В обн. 9 выступают известняки веневского горизонта, самые молодые известняки протвинского горизонта серпуховского яруса вскрыты в обн. 8.

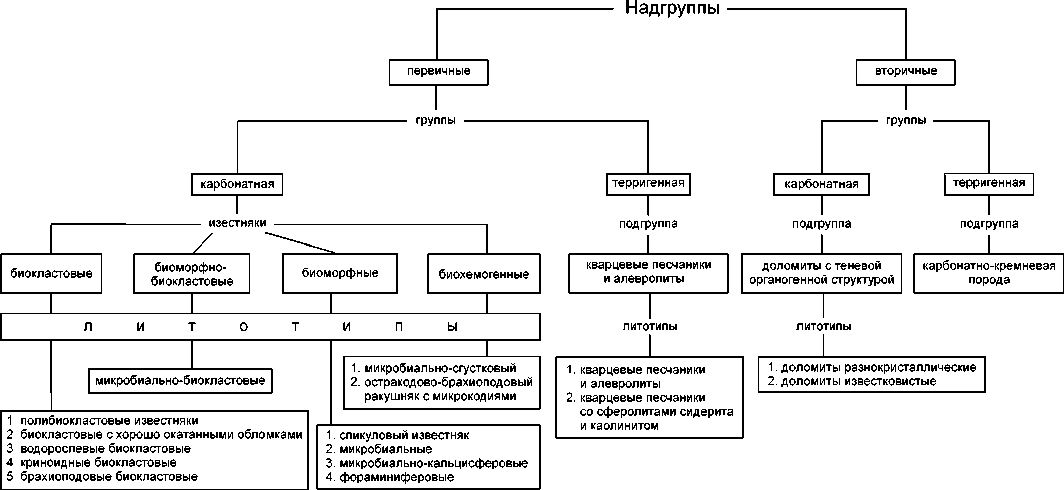

Макро- и микроскопическое изучение пород визейского и серпуховского ярусов позволило составить их схему классификации и выделить породы первичного и вторичного генезиса. Первичные по своему происхождению породы подразделяются на две группы: группа карбонатных пород, включающая четыре подгруппы известняки биокластовые, биоморфные, биоморфно-биокластовые и биохе-могенные, и группа терригенных пород, в состав которой входит подгруппа кварцевых песчаников и алевролитов. Вторичные (преобразованные) породы представлены группой карбонатных пород, в составе которой выделяется подгруппа доломитов с теневой органогенной структурой и подгруппа карбонатно-кремневых пород (рис. 2).

В результате обособилось 15 основных литотипов.

В подгруппу биокластовых известняков входят следующие литотипы: полибиокластовые известняки, биокластовые известняки с хорошо окатанными органогенными обломками, водорослевые биокластовые известняки с фрагментами талломов водорослей Fasciella и Ungdarella [7], кри-ноидные и брахиоподовые биокластовые известняки.

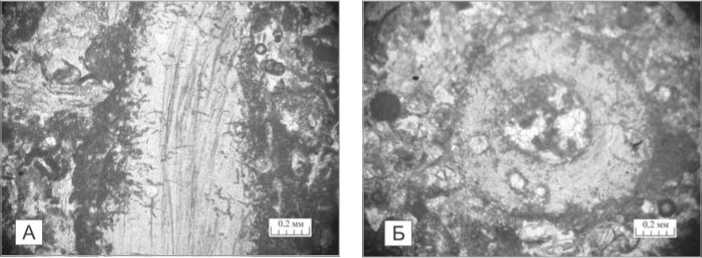

Как показали литолого-палеоэкологические исследования, литотипы данной подгруппы формировались в основном в условиях нижней и вер хней сублиторали. Скелетные обломки сюда привносились с более мелководных участков и подвергались интенсивной биокоррозии (рис. 3).

Исключением является лишь литотип биокластовых известняков с хорошо окатанными органогенными обломками. Эти отложения формировались в более мелководной части в условиях активной гидродинамики. Кроме того, присутствие в одном из шлифов вадозного цемента (рис. 4), образовавшегося под воздействием пресных и атмосферных вод, может указывать на то, что породы выводились в область литорали или даже супралиторали, т. е. в субаэральных условиях [10].

Подгруппа биоморфно-биоклас-товых известняков включает в себя литотип микробиально-биокластовых известняков, формирование которых происходило на границе литоральной и сублиторальной зон.

Подгруппа биоморфных известняков объединяет литотипы микробиальных, спикуловых и микробиально-кальцисферовых известняков. Микробиальные известняки с онколитами, в которых распознаваема структура цианобактерий Girvanella и Ortonella, формировались в литоральной зоне [4].

В микробиально-кальцисферо-вых известняках среди кальцисфер, в происхождении которых много неясного, отчетливо распознаются каль-цитизированные радиолярии. Это явление распространено и в верхнедевонских микробиально-кальцисферо-вых известняках, о чем имеется ряд публикаций К. М. Седаевой и В. А. Вишневской [11], А. И. Антошкиной [1] и др.

Установление этого факта дает возможность считать, что микроби-ально-кальцисферовые известняки, как и спикуловые, формировались в условиях нижней сублиторали.

В подгруппу биохемогенных известняков входят микробиально-сгу-стковые известняки и остракодово-брахиоподовые ракушняки с микро-

Рис. 1. Геологическая карта строения района (по: Юдин, 1994)

кодиями. Первые формировались в лагунных обстановках, о чем говорит преобладание кальцимикробных и пелоидных сгустков, характеризующих более застойные обстановки. Ос-тракодово-брахиоподовые ракушняки с микрокодиями заключены в пелоид-ном известняке, поэтому и отнесены к биохемогенным разностям. Скелетные компоненты этого литотипа могли формироваться в литоральной зоне, а затем поступали в зону заплес-ков супралитораль. Присутствие мик-рокодий также подтверждает это, т. к. они являются органоминеральными образованиями результатом кальци- тизации грибков [5] или совместно грибков и актинобактерий [12] на корнях растений в субаэральной обстановке.

Литотипы группы первичных терригенных пород — это кварцевые песчаники и алевролиты и кварцевые песчаники, в цементе которых присутствует большое количество сферолитов сидерита и агрегаты мелкочешуйчатого каолинита. Первый литотип формировался в условиях супра-литоральной зоны на приустьевых барах. Пески второго литотипа накапливались в условиях баровой отмели, на которой, вероятнее всего, в дальней шем сформировался почвенный горизонт [6, 8]

Вторичные карбонатные породы представлены доломитами с теневой органогенной структурой и карбонатно-кремневыми породами. Первые образовались в результате эпигенетических изменений первично органогенных известняков, выведенных в зону с поступлением магнезиальных растворов. Вторые по первичным нормально морским органогенным известнякам на стадии диагенеза. Источником кремнезема, по-видимому, служили спикулы кремневых губок, следы которых можно заметить в шли-

Рис. 2. Основные литотипы визейско-серпуховских отложений

Рис. 3. Интенсивная биокоррозия: А — фрагмент створки брахиоподы, шл. 8/1, обр. Утл 8/1 (николи параллельны); Б — иглабрахиоподы, шл. 10/17, обр. Утл 10/17 (николи параллельны)

Рис. 4. Биокластовый известняк с участками вадозного цемента (ВЦ), шл. 10/25, обр. Утл 10/25 (николи параллельны)

фах, т. е. первичные породы формировались в условиях глубокой сублиторали.

Таким образом, изучение выделенных литотипов показало, что формирование их происходило не только в разных условиях, но и в разные этапы осадочного процесса: седименто-генеза и эпигенеза.

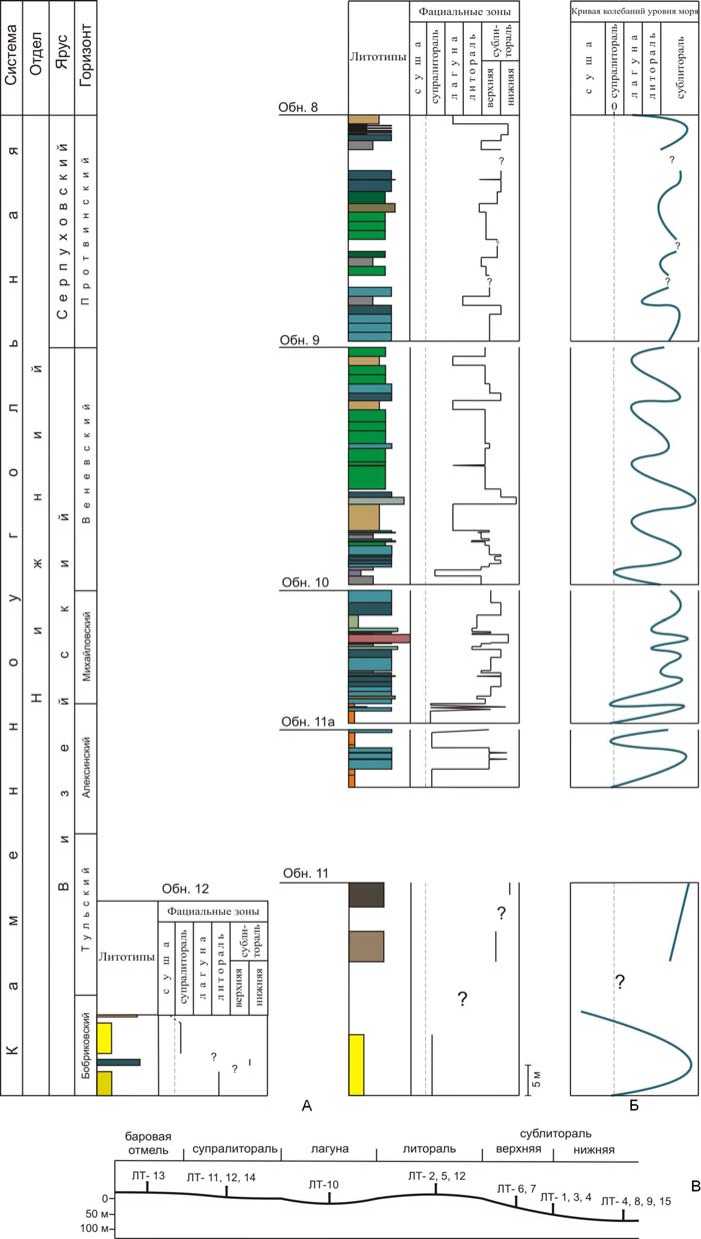

Выявленные условия образования основных литотипов обнаружили широкий спектр обстановок осадкообразования: от континентальных (бары с почвенным горизонтом) до глубоководных (нижняя сублитораль) (рис. 5).

Построение фациальных кривых по разрезам обн. 8—12 показало, что в отложениях проявляется некоторая цикличность трансгрессивно-регрессивного типа, но присутствие большого числа перерывов не дает возможности четко выделить циклиты. Однако можно отметить ряд литотипов, образующих регрессивные и трансгрессивные части циклитов. На регрессивный характер осадконакопления указывают: кварцевые песчаники со сферолитами сидерита и каолинитом, биокластовые известняки с хорошо окатанными органогенными обломками и участками вадозного цемента, остракодово - брахиоподовые ракушняки с микрокодиями и микро-биально-сгустковые известняки.

О трансгрессивном начале циклитов говорят следующие литотипы: спикуловые известняки, микробиаль-но-кальцисферовый известняк, карбонатно-кремневые породы (рис. 5).

Границы стратиграфических подразделений, там, где они проявлены в разрезах, характеризуются либо резко выраженной регрессией, вплоть до формирования континентальных отложений (кровля бобри-ковского горизонта), либо частой резкой фациальной сменой условий осадкообразования от супралиторали до нижней сублиторали (кровля алексинского горизонта). Анализ фациальной кривой показывает, что более устойчивый характер осадконакопления был в позднеалексинское и михайловское время. В протвинское время преобладают обстановки верхней сублиторали, охарактеризованные группой биокластовых известняков (полибиокластовых и биокластовых водорослевых).

Полученные данные кривых фаций и колебания уровня моря, а также чередование различных литотипов говорят о том, что в бобриковское время в данном районе в прибрежноморских условиях формировались песчаные бары в приустьевых частях рек, а на них затем образовывался почвенный горизонт. В тульское время происходит резкая трансгрессия моря, о чем свидетельствует накопление криноидных известняков. В алексинское время преобладали нормально -морские условия, но в более позднее время в результате регрессии моря эти отложения были выведены в условия крайнего мелководья. Михайловское время характеризуется неустойчивым

Рис. 5. Схема сопоставления визейско-серпуховских отложений с указанием фациальных зон (а), колебаний уровня моря (б) и палеогеографическим профилем с указанием местоположения литотипов в фациальных зонах (в)

тектоническим режимом, о чем говорит частая смена трансгрессий и регрессий. В веневское время также наблюдается чередование трансгрессий и регрессий, но временные промежутки между ними больше. Протвинское время характеризуется более спокойным тектоническим режимом, т. к.

преобладают сублиторальные условия осадконакопления, временами сменяющиеся активноводными условиями литорали.

Таким образом, полученные фациальные кривые и кривая колебания относительного уровня моря показывают, что в визейско-серпуховское время на данной территории, представляющей пологую окраину карбонатного шельфа, существовало мелкое море без резких перегибов рельефа дна. Частая смена фаций, отчетливо видимая по смене литотипов, возможно определялась наступлением предколлизионного периода в пределах Палеоуральского океана, сопровождавшегося некоторой тектонической активизацией.

Список литературы Визейско-серпуховские отложения бассейна Верхней Печоры

- Антошкина А. И. Рифообразование в палеозое (на примере севера Урала и сопредельных территорий). Екатеринбург: УрО РАН, 2003, 303 c.

- Варсанофьева В. А. К характеристике визейских отложений бассейна Малой Печоры // Труды Института геологии Коми филиала Академии Наук СССР, 1970.

- Елисеев А. И. Формации зон ограничения северо-востока европейской платформы (поздний девон и карбон). Л.: Наука, 1978. 203 с.

- Иванова Р. М. Биогеография и палеэкология альгофлоры карбона // Палеонтология и стратиграфия, 2002, вып. 5, с. 149-157 (приложение к журналу «Геология и геофизика», т. 43).

- Малышева Е. О., Антошкина А. И. Микрокодии в верхнепермских отложениях Печорского бассейна как показатель субаэральных условий // Минералогия и жизнь: биоминеральные взаимодействия: Тез. докл. Сыктывкар: Геопринт, 1996. C. 56-57.