Вязкие нефти и уровень теплового потока на территориях Волго-Уральского, Западно-Сибирского и Тимано-Печорского бассейнов

Автор: Ященко И.Г.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Геолого-минералогические науки

Статья в выпуске: 1, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию основных свойств вязких нефтей Волго- Уральского, Западно-Сибирского и Тимано-Печорского нефтегазоносных бас- сейнов в зависимости от уровня теплового потока. Проведен анализ его про- странственного распределения на территории бассейнов. Установлена зави- симость этого показателя с вязкостью нефтей, которая с увеличением уровня теплового потока уменьшается. С уровнем теплового потока связано и содер- жание в нефтях серы, парафина, смол и асфальтенов. С его повышением со- держание серы, смол и асфальтенов уменьшается, а парафинов - увеличи- вается.

Вязкие нефти, тепловой поток, химический состав нефтей, нефтегазоносный бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/14992370

IDR: 14992370 | УДК: 550.361:553.982

Текст научной статьи Вязкие нефти и уровень теплового потока на территориях Волго-Уральского, Западно-Сибирского и Тимано-Печорского бассейнов

Вследствие существенного истощения залежей нефтей малой и средней вязкости в мире остро встает проблема повышения объемов добычи нефти путем вовлечения в разработку запасов трудноизвлекаемых нефтей, в том числе и вязких нефтей. Запасы таких нефтей велики и специалистами оцениваются в 810 млрд. т [1, 2]. В России сосредоточены значительные запасы вязких нефтей (ВН) в более чем 400 месторождениях, которые в основном находятся на территории трех основных по нефтедобыче нефтегазоносных бассейнов (НГБ) – Волго-Уральском, Западно-Сибирском и Тимано-Печорском. Запасы ВН в этих НГБ составляют около 94 % от общероссийских запасов вязких нефтей (табл. 1).

В задачах повышения эффективности разведки и добычи вязких нефтей важное значение имеют знания о закономерностях размещения таких нефтей и изменениях их физико-химических свойств в зависимости от уровня теплового потока (УТП), характеризующего энергетические ресурсы теплового потока как одного из важнейших факторов нефтегазообразования. Закономерности размещения вязких нефтей в зависимости от уровня теплового потока являются уникальными, представляющими значительный интерес для разведки нефтяных залежей. В связи с этим основной целью работы является проведение исследований законо-

Таблица 1

Распределение основных запасов ВН на территории Волго-Уральского, Западно-Сибирского и Тимано-Печорского бассейнов [4, 5]

Основу проведения исследований закономерностей пространственных и временных изменений свойств ВН составила созданная в Институте химии нефти СО РАН глобальная база данных (БД) по физико-химическим свойствам нефти, включающая описания более 17 300 образцов нефти [3, 4].

Общая характеристика данных и методы их анализа

Как известно из литературных источников [57], к вязким нефтям принято относить образцы нефтей с вязкостью 30 мПа*с или 35 мм2/с и выше. Здесь и далее рассматривается вязкость при 200С. Приведенные значения вязкости нефти соответствуют пределу, за которым начинаются осложнения при добыче, транспортировке и переработке нефти и рост ее себестоимости.

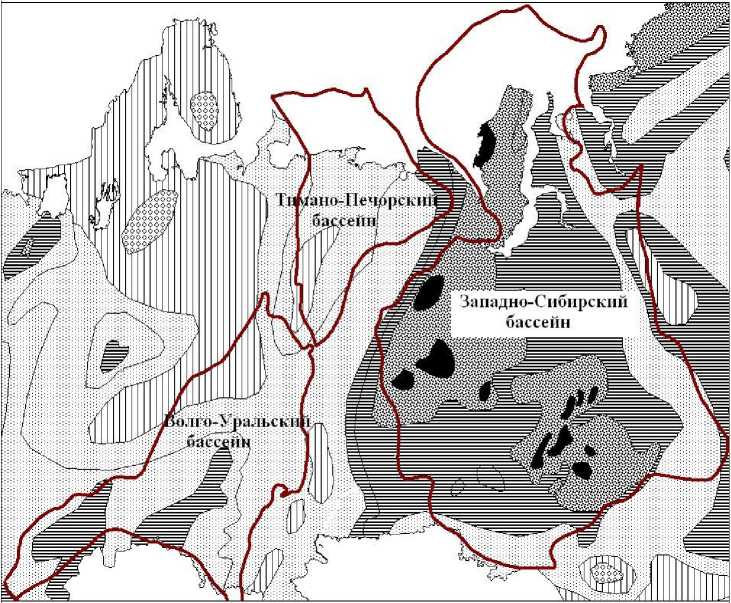

Некоторые результаты изучения пространственных изменений физико-химических свойств вязких нефтей изложены в ряде наших работ, например, [8–10]. Новые результаты изучения пространственных изменений физико-химических свойств в зависимости от уровня теплового потока опубликованы в работах [11–13]. Кратко охарактеризуем тепловой поток на рассматриваемой территории (рис. 1).

I****11 - границы нефтегазоносных бассейнов

Области с разным уровнем теплового потока, мВт/м “:

|gg 10-20 || I I I 11 20-30 fs|y| 30-40 ^g 40 50 ЩЦ 50-60 60-70

Рис. 1. Геозонирование территорий Волго-Уральского, Западно-Сибирского и Тимано-Печорского бассейнов по уровню теплового потока.

Большинство территории Тимано-Печорского НГБ, а именно север, восток и юг бассейна, имеет тепловой поток в пределах 30 – 40 мВт/м2. На западе, частично охватывая территории в центре Республики Коми, наблюдается низкий уровень теплового потока в пределах 20 – 30 мВт/м2, который является самым низким в границах трех бассейнов. Установлено, что УТП на территории ТПНГБ уменьшается с востока на запад.

Как видно на рис. 1, в пределах ВолгоУральского бассейна УТП изменяется в более широких пределах – от 20 мВт/м2 на территории Кировской области до 50 мВт/м2 на юге бассейна, охватывая юг Республики Татарстан, восток Самарской, запад Оренбургской областей и территории Волгоградской и Астраханской областей. Однако большая часть бассейна имеет УТП в пределах 30 – 40 мВт/м2. Следовательно, на территории ВУНГБ уровень теплового потока уменьшается с юга на север.

Тепловой поток на территории Западно-Сибирского бассейна в среднем заметно отличается по уровню от теплового потока соседних бассейнов [14] и в распределении его отмечаются некоторые особенности (рис. 1). Уровень теплового потока на территории ЗСНГБ повышается в направлении с востока на запад, достигая в районе Нюрольской мегавпадины и Усть-Тымской впадины значений более 60 мВт/м2. Высокий уровень теплового потока также наблюдается в Ханты-Мансийской мегавпадине и Березовской моноклинали. Высокий УТП (более 60 мВт/м2) зафиксирован в западной части п-ова Ямал и вдоль Колто-горско-Уренгойского мегапрогиба (более 50 мВт/м2). Низкий тепловой поток (30–40 мВт/м2) отмечается на юге ЗСНГБ (рис. 1), к западу область низкого теплового потока расширяется, захватывая весь юго-запад Западно-Сибирской плиты и сопредельные с ней районы Северного Казахстана и Южного Урала.

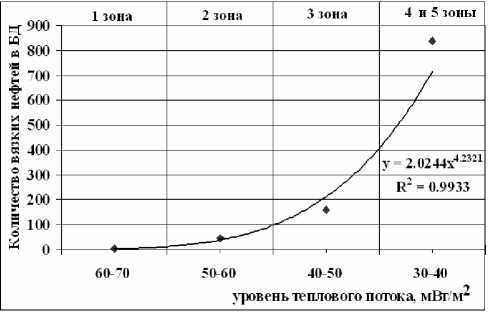

Для удобства представления и интерпретации результатов исследований была использована следующая градация зон с разным уровнем теплового потока: 1 – зона с очень высоким УТП (более 60 мВт/м2), 2 – зона с высоким УТП (от 50 до 60 мВт/м2), 3 – зона со средним УТП (от 40 до 50 мВт/м2), 4 – зона с низким УТП (от 30 до 40 мВт/м2), 5 – зона с очень низким УТП (от 20 до 30 мВт/м2).

Анализ закономерностей пространственного размещения вязких нефтей в зависимости от уровня теплового потока

Для проведения анализа использован массив данных из БД о 1061 образце вязких нефтей, из которых 114 западно-сибирских, более 900 волгоуральских и 38 тимано-печорских образцов. Рассмотрим распределение ВН в зависимости от уровня теплового потока на всей территории бассейнов. На рис. 2 видно, что в 1-й и 2-й зонах с очень высоким и высоким УТП меньше всего находится ВН (50 нефтей), в 3-й зоне со средним УТП (40 – 50 мВт/м2) количество ВН увеличилось до 170 образцов, а в 4-й и 5-й зонах с самым низким УТП таких нефтей уже более 800. Таким образом, количество ВН в зонах с низким и очень низким УТП по сравнению с их количеством в зонах с высоким и очень высоким УТП увеличилось более чем в 16 раз.

Рис. 2. Изменение количества ВН в зависимости от УТП.

Рассмотрим далее распределение месторождений с вязкими нефтями на территориях ВолгоУральского, Западно-Сибирского и Тимано-Печор-ского бассейнов, общее их количество составляет 390. Так, в ВУНГБ выделено 339 месторождений с ВН, а в ЗСНГБ – 34, а в ТПНГБ 17 таких месторождений. Установлено, что с уменьшением УТП увеличивается и количество месторождений с вязкими нефтями. Так, на территории ЗСНГБ в 1-й зоне всего два месторождения – Толумское и Южно-Толумское имеют вязкие нефти, из них самыми вязкими являются нефти Южно-Толумского месторождения (ХМАО). Во 2-й зоне таких месторождений насчитывается уже 19 и наиболее вязкими для этой зоны отмечаются нефти Герасимовского месторождения (Томская обл.). В 3-й зоне месторождений с вязкими нефтями также достаточно много – 13, в этой зоне самыми вязкими являются нефти Русского месторождения (Ямало-Ненецкий АО). На территории ВУНГБ аналогичная ситуация: в 3-й зоне всего выявлено 48 месторождений с ВН и особо вязкие нефти находятся в Максимовском (Самарская обл.) и Красноярском (Оренбургская обл.) месторождениях, а в 4-й зоне таких месторождений уже 291, в этой зоне самыми вязкими являются нефти Аксубаево-Мокшинского месторождения (Татарстан). В ТПНГБ наболее вязкими являются нефти Ярегского месторождения (Коми), которое находится в 5-й зоне. Обобщая по- лученные данные, можно сказать, что в 1-й и во 2-й зонах с высоким и очень высоким УТП всего установлено 21 месторождение с ВН, что составляет более 5 % от общего количества месторождений с вязкими нефтями, в 3-й зоне со средним уровнем теплового потока таких месторождений 61, что составляет около 17 % от их общего количества, а в зонах с низким и очень низким УТП (4-я и 5-я зоны) – 308 месторождений или около 79 % от общего количества месторождений с вязкими нефтями.

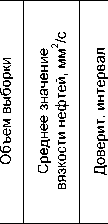

В табл. 2 представлены данные об изменении вязкости нефтей в каждом бассейне по соответствующим зонам уровня теплового потока. По ней видно как средние значения вязкости на территории ВУНГБ, ЗСНГБ и ТПНГБ увеличиваются с уменьшением уровня теплового потока. Доверительный интервал определялся для вероятности 95 %.

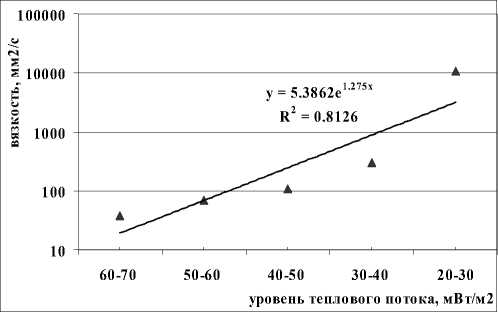

На рис. 3, где представлено общее изменение вязкости ВН в соответствующих зонах с различным УТП, видно, как вязкость ВН резко увеличивается с уменьшением уровня теплового потока – от значения 37, 7 мм2/с в 1-й зоне до 10 тыс. мм2/с в 5-й зоне.

Таблица 2

Изменение вязкости нефтей ВУНГБ, ЗСНГБ и ТПНГБ в зависимости от УТП

ВолгоУральский бассейн

Зоны УТП

ЗападноСибирский бассейн

Тимано-Печорский бассейн

Зона 1 - - - 100 11,20 6,08 - - -

Зона 2 - - - 530 14,71 1,84 - - -

Зона 3 109 85,30 4,43 217 50,14 19,27 - - -

Зона 4 803 101,14 2,29 - - - 158 1099,43 113,08

Зона 5 2 154,60 - - - - 3 10590,10 1035,40

Рис. 3. Изменение вязкости ВН в зависимости от УТП.

Анализ взаимосвязи свойств вязких нефтей и уровня теплового потока на территории нефтегазоносных бассейнов

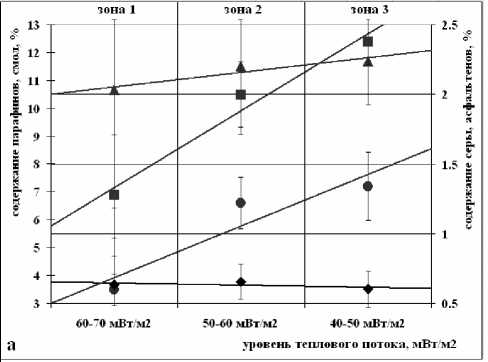

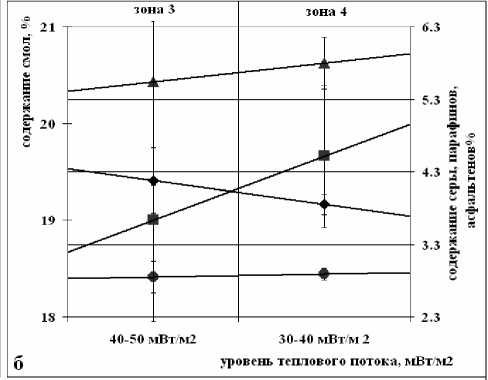

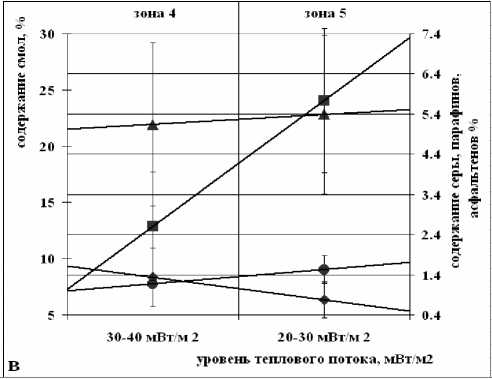

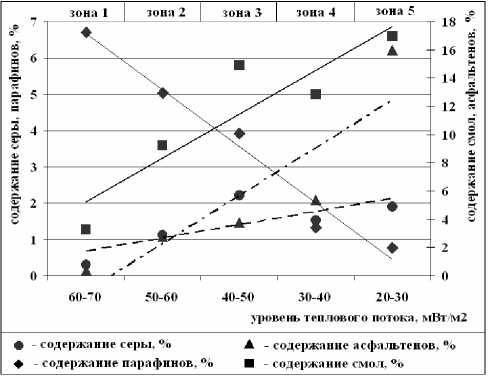

Проведены исследования изменения химического состава вязких нефтей рассматриваемых бассейнов в зависимости от уровня теплового потока. Так, на основе анализа более 900 образцов волго-уральских, 114 западно-сибирских и 38 тима-но-печорских ВН исследована взаимосвязь изменений химического состава ВН от уровня теплового потока. Установлено, что с увеличением уровня теплового потока содержание серы, смол и асфальтенов в вязких нефтях трех бассейнов уменьшается, а содержание парафинов, наоборот, увеличивается. А именно, на территории ЗСНГБ с увеличением УТП содержания серы и смол в вязких нефтях уменьшаются более чем в четыре раза, асфальтенов – в пять раз, а содержание парафинов увеличивается почти в два раза. Подобная взаимосвязь изменения содержания серы, смол, асфальтенов и парафинов от уровня УТП выявлена и для волго-уральских ВН, а именно, содержание серы уменьшается на 3 %, смол – на 4 %, асфальтенов – на 5 %, а содержание парафинов увеличивается почти на 8 % с увеличением УТП. Для тимано-печорских ВН также характерны установленные закономерности – с увеличением УТП содержание серы уменьшается на 23 %, смол – в два раза, асфальтенов – на 5 %, а содержание парафинов увеличивается почти в два раза.

Обозначения:

ф - содержание серы, %

А - содержание асфальтенов, %

■ - содержание смол, %

♦ - содержание парафинов, %

Рис. 4. Изменение содержания серы, смол, асфальтенов, парафинов в вязких нефтях Западно-Сибирского (а), Волго-Уральского (б) и Тимано-Пе-чорского (в) бассейнов в зависимости от уровня теплового потока.

Для иллюстрации этих закономерностей на рис. 4 (а, б, в) приведены зависимости изменения показателей химического состава западно-сибирских, волго-уральских и тимано-печорских вязких нефтей от УТП. Точки и отрезки вертикальных линий на рисунке показывают соответственно средние значения и доверительные интервалы (рассчитанные для вероятности 95%) для показателей химического состава нефтей. На оси абсцисс – интервалы изменения УТП.

Общее изменение содержание серы, парафинов, смол и асфальтенов в зависимости от уровня теплового потока в зонах представлено на рис. 5. Эти зависимости подобны приведенным выше (рис. 4) для каждого из рассматриваемых бассейнов, но являются более выраженными. Так, среднее содержание серы от значения 0,3 % в 1-й зоне с очень высоким УТП увеличивается до 1,9 % в 5-й зоне с очень низким УТП, т.е. более чем в шесть раз, среднее содержание смол увеличивается от 1-й зоны к 5-й более чем в пять раз, аналогично среднее содержание асфальтенов увеличивается в 40, а содержание парафинов уменьшается почти в девять раз. Зависимости содержания серы, парафинов, смол и асфальтенов достаточно хорошо аппроксимируются линейными уравнениями (рис. 5) вида:

y = ax + b, (1) где a, b – коэффициенты линейной аппроксимации (табл. 3). Аппроксимации этих зависимостей на рис. 5 представлены следующим образом: для содержания серы аппроксимационная линия изображена пунктирной линией, для содержания парафинов – тонкой сплошной, для содержания асфальтенов – пунктирная линия с точкой и для содержания смол – толстая сплошная линия.

Рис. 5. Общее изменение содержания серы, смол, асфальтенов, парафинов в вязких нефтях в зависимости от уровня теплового потока.

Таблица 3

Коэффициенты аппроксимации уравнения (1) для разных показателей химического состава нефтей

|

Показатель |

Коэффициенты аппроксимации |

Достоверность ап-проксима-ции (по критерию Excel) |

|

|

a |

b |

||

|

Содержание серы |

0,36 |

0,33 |

0,59 |

|

Содержание парафинов |

-1,56 |

8,22 |

0,97 |

|

Содержание смол |

3,11 |

2,14 |

0,83 |

|

Содержание асфальтенов |

3,38 |

-4,47 |

0,78 |

Заключение

В пределах основных нефтедобывающих бассейнов России, а именно Волго-Уральского, Западно-Сибирского и Тимано-Печорского, установлено, что количество вязких нефтей и месторождений с такими нефтями на территории бассейнов увеличивается с уменьшением уровня теплового потока. На примере месторождений рассматриваемых бассейнов выявлена достоверная взаимосвязь между вязкостью нефтей и уровнем теплового потока. Так, в зонах с высоким уровнем теплового потока нефти оказываются менее вязкими и с уменьшением уровня теплового потока средние значения вязкости ВН увеличиваются.

Установлена зависимость изменения содержания показателей химического состава вязких нефтей в зависимости от уровня теплового потока – с увеличением уровня теплового потока содержание серы, смол и асфальтенов уменьшается, а содержание парафинов, наоборот, увеличивается. Выявленные закономерности могут быть использованы для оценки качественных показателей нефтей во вновь открываемых месторождениях на основе данных об уровне теплового потока.

Список литературы Вязкие нефти и уровень теплового потока на территориях Волго-Уральского, Западно-Сибирского и Тимано-Печорского бассейнов

- Максутов Р.А., Орлов Г.И., Осипов А.В. Освоение запасов высоковязких нефтей в России//Технологии ТЭК, 2005. № 6. С. 36-40.

- Максутов Р.А., Орлов Г.И., Осипов А.В. Технико-технологические компбексы для разработки залежей высоковязких нефтей и природных битумов//Нефтяное хозяйство, 2007. №. С. 34-37.

- Полищук Ю.М., Ященко И.Г. Физико-химические свойства нефтей: статистический анализ пространственных и временных изменений. Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал "Гео», 2004. 109 с.

- Полищук Ю.М., Ященко И.Г., Козин Е.С., Ан В.В. База данных по составу и физико-химическим свойствам нефти и газа (БД нефти и газа), зарегистрирована в Роспатенте, свидетельство № 2001620067 от 16.05.2001 г.

- Антониади Д.Г., Валуйский А.А., Гарушев А.Р. Состояние добычи нефти методами повышения нефтеизвлечения в общем объеме мировой добычи//Нефтяное хозяйство, 1999. №1. С. 16-23.

- Гаврилов В.П. Концепция продления «нефтяной эры» России//Геология нефти и газа, 2005. № 1. С. 53-59.

- Запивалов Н.П. Геолого-технологические особенности освоения трудноизвлекаемых запасов//Нефтяное хозяйство, 2005. №6. С. 57-59.

- Полищук Ю.М., Ященко И.Г. Высоковязкие нефти: аналитический обзор закономерностей ространственных и временных изменений их свойств//Нефтегазовое дело, 2006. Т. 4. № 1. С. 27-34.

- Полищук Ю.М., Ященко И.Г. Статистический анализ вязкостных свойств нефти Евразии//Интервал, 2003. № 4. С. 9-12.

- Полищук Ю.М., Ященко И.Г. Закономерности регионального размещения и изменения свойств высоковязких нефтей Западной Сибири в зависимости от их возраста и глубины залегания//Технологии ТЭК, 2006. № 1..10-13.

- Полищук Ю.М., Ященко И.Г. Изучение связи свойств нефтей с геотермическими характеристиками нефтеносных территорий//Вестник СВНЦ ДВО РАН, 2005. № 3. С. 26-34.

- Ященко И.Г., Полищук Ю.М., Рихванов Л.П. Анализ взаимосвязи физико-химических свойств нефтей с уровнем теплового потока//Геология нефти и газа, 2003. № 3. С. 17-24.

- Ященко И.Г. Анализ пространственных, временных и геотермических изменений высоковязких нефтей России//Известия ТПУ, 2006. Т. 309. № 1. С. 32-39.

- Смыслов А.А., Суриков С.Н., Вайнблат А.Б. Геотермическая карта России. Масштаб:10 000 000 (объяснительная записка). М.-СПб.: Изд-во Госкомвуз, СПбГГИ, Роскомнедра, ВСЕГЕИ, 1996. 92 с.