Включенность характеристик личности курсанта в процесс формирования его профессиональных установок

Автор: Резепин А.В., Буданова Т.Ю.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты становления и воспитания личности

Статья в выпуске: 2 (29), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14988678

IDR: 14988678

Текст статьи Включенность характеристик личности курсанта в процесс формирования его профессиональных установок

Челябинский юридический институт МВД России

Изучая профессиональные установки курсантов вуза МВД, мы пришли к выводу о том, что успешность адаптации учащегося к условиям учебно-служебной деятельности в институте и качество его профессиональных установок (интенсивность и направленность) – два тесно взаимосвязанных феномена. Мы предположили, что показатели профессиональной установки, а следовательно, и успешность социально-психологической адаптации к условиям учебно-служебной деятельности определяются личностными особенностями курсантов. Проверка этой гипотезы, с одной стороны, выявила лич- ностные особенности курсанта, значимые в процессе формирования его профессиональных установок, с другой – дала возможность подобрать комплекс психодиагностических методик для выявления профессиональных установок у курсантов вуза МВД.

Исследование проводилось на базе Челябинского юридического института МВД России. Испытуемыми были курсанты (трех учебных взводов) первого курса в возрасте от 17 до 18 лет. Выборка составила 56 человек. В качестве объективных показателей адаптированности курсанта к условиям учебно-служебной деятельности мы взяли его успешность в учебной, служебной деятельности и его успешность в учебной группе (табл. 1). Полученные данные соотносились с результатами диагностики личностных особенностей курсанта, с целью установления взаимосвязи успешности социально-психологической адаптации курсанта вуза МВД к условиям учебно-служебной деятельности, показателей его профессиональной установки, с его личностными особенностями.

Для оценки успешности курсанта в учебной и служебной деятельности нами были взяты критерии, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Критерии оценки успешности курсантов в учебно-служебной деятельности

|

Учебная деятельность |

Средний балл успеваемости текущей и сессионной. Качество физической и огневой подготовки. Уровень подготовки по профилирующим дисциплинам (ОРД, криминалистика, уголовное право) |

|

Служебная деятельность |

Количество и качество взысканий и поощрений. Качество несения службы в наряде. Добросовестность в исполнении поручений. Инициативность и организаторские способности. Умение самостоятельно действовать. Ответственность |

|

Удовлетворенность курсанта социальнопсихологическим климатом коллектива |

Желание/нежелание работать в данном коллективе. Желание/нежелание общаться с членами коллектива в сфере досуга. Знание/незнание особенностей членов коллектива |

Данные характеристики оценивались по пятибалльной шкале, с выведением средних значений. Учебная деятельность оценивалась традиционно по среднему баллу успеваемости (пятибалльная шкала). Служебная деятельность оценивалась методом экспертных оценок. Все категории командного состава (командир взвода, группы, отделения, заместитель начальника курса) учебного подразделения участвовали в оценке каждого курсанта, слушателя (по пятибалльной шкале) по следующим показателям:

– исполнительность, добросовестность;

– качество несения службы в наряде;

– ответственность;

– умение самостоятельно действовать;

– самоконтроль;

– активность, инициативность.

Подсчитав отклонение полученных результатов от среднего (среднее арифметическое из квадратов отклонений наблюдаемых значений), мы выделили три группы курсантов в учебной и служебной деятельности с разными уровнями успешности, что позволило установить взаимосвязь между исследуемыми факторами по средствам критерия Стьюдента, определить наличие существенных различий в изучаемом факторе у адаптированных и неадаптированных первокурсников.

По показателям учебной деятельности курсанты были распределены на три группы успешности:

1-я группа (высокие результаты) – курсанты, имеющие по результатам сдачи сессионных экзаменов среднестатистическую оценку от 3,83 и выше (30,0%);

2-я группа (средние, в целом хорошие результаты) – курсанты, имеющие среднестатистическую оценку от 3,53 до 3,83 (36,0%);

3-я группа (показавшие результаты ниже средних) – курсанты, имеющие среднестатистическую оценку менее 3,53 (34,0%).

По показателям служебной деятельности курсанты также были распределены на три группы успешности:

1-я группа (показавшие высокие результаты) – курсанты, имеющие по результатам аттестации среднестатистическую оценку от 4,08 и выше (32,0%);

2-я группа (показавшие средние в целом хорошие результаты) – курсанты, имеющие по результатам аттестации среднестатистическую оценку от 3,76 до 4,08 (25,0%);

3-я группа (результаты ниже средних) – курсанты, имеющие по результатам аттестации среднестатистическую оценку менее 3,76 (43,0%).

Сопоставление успешности курсантов показало, что за первый учебный год к учебно-служебной деятельности адаптировались в среднем 31,0% испытуемых. Наибольшие трудности у первокурсников отмечаются при адаптации к служебной деятельности, так как неуспешными в ней оказались 43,0% курсантов. Успешными и в учебной, и в служебной деятельности были 18,0% курсантов, 14,0% их показали средние (в целом хорошие) результаты. В то же время каждый четвертый курсант испытывает трудности одновременно в учебной и служебной деятельности.

Для изучения удовлетворенности первокурсников социально-психологическим климатом коллектива мы использовали «Экспресс-методику по изучению социально-психологического климата» (О. С. Михалюка и А. Ю. Шалыто)*. Использование этой методики преследует цель подтверждения предположения о наличии взаимосвязи между социально-психологическим климатом как показателем социально-психологической адаптации и личностными особенностями первокурсников вуза МВД. Методика позволяет выявить эмоциональный, поведенческий и когнитивный компоненты отношений в коллективе. В качестве существенного признака эмоционального компонента рассматривается критерий привлекательности – на уровне понятий «нравится – не нравится», «приятный – неприятный». При конструировании вопросов, направленных на измерение поведенческого компонента, выдерживался критерий «желание – нежелание работать в данном коллективе», «желание – нежелание общаться с членами коллектива в сфере досуга». Основным критерием когнитивного компонента избрана переменная «знание – незнание особенностей членов коллектива». Обработка результатов, полученных при использовании методики, стандартизирована. Анализируются различные стороны отношений к коллективу для каждого человека в отдельности (табл. 2 и рис. 1).

Результаты исследования социально-психологического климата в учебных подразделениях

|

Подразделение |

Средние показатели по выборке |

Общий показатель |

||

|

Эмоциональный компонент |

Поведенческий компонент |

Когнитивный компонент |

||

|

Взвод № 155 |

0,5 |

0,9 |

0,7 |

0,6 |

|

Взвод № 157 |

0,9 |

0,9 |

0,4 |

0,7 |

|

Взвод № 158 |

0,6 |

0,7 |

0,8 |

0,7 |

□ Взвод № 155

□ Взвод № 157

□ Взвод № 158

Рис. 1. Результаты исследования социальнопсихологического климата в служебных подразделениях

Для пояснения результатов таблицы 2 и рисунка 1 кратко раскроем процедуру обработки результатов исследования социально-психологического климата. Средние показатели для каждого компонента могут располагаться в интервале от -1 до +1. В соответствии с принятой трехчленной оценкой ответов классифицируются полученные средние. Для этого континуум возможных оценок (от -1 до +1) делится на три равные части: от -1 до -0,33; от -0,33 до +0,33; от +0,33 до +1. Средние оценки, попадающие в первый интервал, считаются отрицательными; вторые – противоречивыми, неопределенными; а третьи – положительными.

Как видно из таблицы 2, исследование социальнопсихологического климата в служебных подразделениях позволило охарактеризовать его как весьма благоприятный. Однако результаты, содержащиеся в рисунке 1, обнаруживают некоторые различия, и они будут учтены нами в дальнейшем.

Мы определились с процедурой оценки объективных показателей успешности адаптации курсантов вуза МВД к условиям учебно-служебной деятельности. Далее мы приступили к диагностике личностных особенностей, т. е. второй группы сопоставляемых в исследовании факторов. К ним мы отнесли: общее интеллектуальное развитие; нервно-психическую устойчивость; адаптивность; эмоционально-волевые качества.

Методики, которые использовались в процессе исследования для выявления некоторых особенностей социально-психологической адаптации, систематизированы (табл. 3).

В ходе исследования общего интеллектуального развития первокурсников с помощью методики ШТУР (1-й бружены у 16,0% %. Однако боль-трировали низ-рудированнос-Аналогичным

Таблица 3

особенностей

0 и ,9

0 и ,8 с

0к,6и 0,5

0т,4и

0,3

0,2

Методы исследования показателей социально-психо 0 л 1 ог первокурснико 0 в вуза

|

№ п/п |

Направления исследования социально-психологической адаптации и личностных особенностей первокурсников вуза МВД |

Эмоциональный Поведенческий Когнитивный Методы исследования компонент компонент компонент |

|

1 |

Академическая успеваемость и объективные показатели служебной деятельности |

Первичные методы математической обработки |

|

2 |

Удовлетворенность социально-психологическим климатом коллектива |

«Экспресс-методика по изучению социально-психологического климата» (О. С. Михалюк и А. Ю. Шалыто) |

|

3 |

Общее интеллектуальное развитие |

Школьный тест умственного развития («ШТУР»), многофакторный личностный опросник «16-PF Кэттелла», факторы B, E, M, Q1 |

|

4 |

Нервно-психическая устойчивость |

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин), шкала нервно-психическая устойчивость |

|

5 |

Адаптивность (адаптивные способности, моральная нормативность, особенности коммуникативной сферы) |

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин), личностный опросник «16-PF Кэттелла», факторы A, F, H |

|

6 |

Личностные качества |

«Методика диагностики социально-психологической адаптации» (К. Роджерс и Р. Даймонд), интегральные показатели: «Самопри-ятие», «Приятие других», «Эмоциональный комфорт», «Интер-нальность», «Стремление к доминированию» |

|

7 |

Уровень развития эмоционально-волевых качеств |

Личностный опросник «16-PF Кэттелла», факторы G, Q3, C, H, L, O, Q4 |

образом распределились результаты, полученные при исследовании интеллекта с помощью фактора «В» (16 -PF Кеттелла). 7,0% испытуемых имеют высокий уровень развития интеллекта, 38,0% – средний уровень и 55,0% испытуемых имеют уровень развития интеллекта ниже среднего.

Существенно отличаются от вышеописанных данные, полученные с помощью методики «Домино». 30,0% первокурсников демонстрируют высокий уровень развития интеллекта, 57,0% – средний уровень, и лишь 13,0% их обнаруживают низкий уровень развития интеллекта. Такое несоответствие результатов объясняется тем, что ранее описанные методики изучают вербальный интеллект, а тест «Домино» предназначен для измерения невербальных интеллектуальных способностей. В связи с этим допустимой оказывается ситуация, когда испытуемый обладает низким уровнем вербального интеллекта и демонстрирует высокий уровень невербального интеллекта, который отражает наличие задатков. В среднем высокими интеллектуальными способностями обладают 17,0% первокурсников, средними интеллектуальными способностями – 40,0%, низкий уровень общего интеллектуального развития обнаружен у 43,0% испытуемых.

Исследование адаптивности по одноименной методике позволило оценить достоверность результатов (при помощи шкалы лжи) и распределить испытуемых по уровням адаптивности, оценив показатели по отдельным шкалам методики.

Результаты диагностики по первой шкале «Адаптивные способности», которая характеризует уровень сфор-мированности способности приспособления личности к изменяющимся условиям окружающей среды, проявление гибкости в критических и экстремальных ситуациях, показали, что большинство первокурсников (94,0%) имеют средний уровень развития адаптивных способностей, 3,0% – высокий уровень и 3,0% испытуемых – низкий уровень развития адаптивных способностей.

Из числа испытуемых 13,0% первокурсников имеют высокий уровень нервно-психической устойчивости, 81,0% – средний уровень и 6,0% испытуемых характеризуются низким уровнем нервно-психической устойчивости, обладая при этом такими психическими свойствами, как вспыльчивость, несдержанность, склонность к вспышкам гнева и др.

Наибольший процент высоких результатов отмечается по шкале «Коммуникативные особенности». Так, 19,0% испытуемых имеют высокий уровень развития коммуникативной сферы, а значит, отличаются сформирован-ностью таких качеств личности, как умение устанавливать деловые и дружеские контакты с людьми, умение проявлять инициативу и др. Из числа испытуемых 78,0% первокурсников обнаруживают средний уровень развития такого рода способностей, лишь 3,0% их имеют низкий уровень развития коммуникативной сферы.

Результаты диагностики по шкале «Моральная нормативность» отражают сформированность и выраженность моральных принципов личности. Полученные данные свидетельствуют о том, что 3,0% испытуемых имеют высокий уровень развития моральной нормативнос- ти, 97,0% – средний уровень, и ни один первокурсник из числа испытуемых не обладал низким уровнем моральной нормативности.

Проведенный анализ этой базы данных показал, что в целом примерно 88,0% первокурсников демонстрируют средний уровень адаптивности, 9,0% – высокий и 3,0% испытуемых – низкий уровень адаптивности.

На следующем этапе работы мы исследовали личностные особенности первокурсников вуза МВД с помощью методики диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда.

Анализ интегральных показателей, полученных при исследовании личностных особенностей первокурсников с помощью методики «Социально-психологическая адаптация», показал, что первокурсники вне зависимости от успешности в учебно-служебной деятельности проявляют стремление к доминированию. Все испытуемые продемонстрировали достаточный уровень «эмоциональной комфортности» и «приятия других». Менее выраженными оказались показатели по шкале «интер-нальность» в группе испытуемых, показавших низкие результаты в учебно-служебной деятельности.

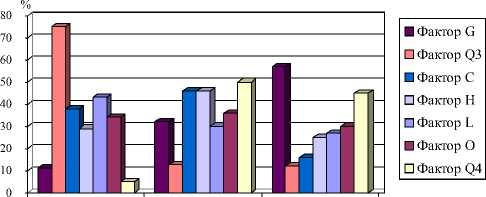

Для изучения уровня развития эмоционально-волевых качеств первокурсников был проанализирован массив данных по ряду факторов методики Р. Кеттелла (16-PF) (рис. 2).

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Рис. 2. Распределение первокурсников по уровням развития эмоционально-волевых качеств

Распределение данных по уровням развития эмо-цио-нально-волевых качеств курсантов показало, что в среднем высокий уровень развития эмоциональноволевых качеств обнаружен у 32,0% курсантов, 36,0% испыту-емых имеют средний и 30,0% – низкий уровень развития эмоционально-волевых качеств. Однако на диаграмме четко видны «пики», которые характеризуют высокий уровень развития самоконтроля (Q3) у 75,0% курсантов и низкий уровень развития моральных качеств (G) у 57,0% их. Значительный процент низких результатов (45,0%) обнаружен также по фактору Q4, который характеризует «отношение к препятствию» – невозмутимость, настойчивость в достижении поставленной цели.

Анализ данных, полученных при исследовании личностных особенностей первокурсников вуза МВД, позволяет нам установить взаимосвязь между личностными особенностями курсантов и показателями их социально-психологической адаптации к учебно-служебной деятельности.

В ходе анализа социально-психологической адаптации первокурсников вуза МВД, а именно определе- ния качества взаимосвязи между показателями учебной и служебной деятельности первокурсников вуза МВД была обнаружена достоверная взаимосвязь (Rs = 0,56 при р ≥ 0,01). Однако не обнаружено взаимосвязи между показателем социально-психологического климата и учебной, а также служебной деятельностью (Rs = 0,09; 0,13).

Взаимосвязь между показателями социально-психологической адаптации первокурсников вуза МВД и уровнем общего интеллектуального развития отражена в таблице 4.

Результаты использования математических методов обработки показали, что существует достоверная взаимосвязь (р ≥ 0,01):

– между показателями учебной деятельности и общим уровнем интеллектуального развития (ШТУР, фактора «В»);

– между поведенческим компонентом социальнопсихологического климата и результатами по тесту «Домино»;

– между когнитивным компонентом социально-психологического климата и общим уровнем интеллектуального развития (ШТУР, 1-й субтест).

Использование критерия Стьюдента позволило определить значимость обнаруженных взаимосвязей и сделать вывод о том, что взаимосвязь между поведенческим компонентом социально-психологического климата и результатами по тесту «Домино», а также между когнитивным компонентом социально-психологического климата и общим уровнем интеллектуального развития (ШТУР, 1-й субтест) является случайной.

В то же время достоверная взаимосвязь (р ≥ 0,01) между показателями успешности курсантов в учебной деятельности и общим уровнем интеллектуального развития (ШТУР, фактора «В») не случайна, и имеются существенные различия в общем уровне интеллектуального развития у адаптированных и неадаптированных первокурсников вуза МВД.

Степень социально-психологической адаптации первокурсников к учебной деятельности определяется уровнем общей осведомленности (эрудированности), а также уровнем развития понятийного мышления. Немаловажным является тот факт, что в ходе исследования не обнаружена взаимосвязь между показателями успешности курсантов в служебной деятельности и уровнем развития интеллектуальных способностей.

Установлено, что существует достоверная взаимосвязь (р ≥ 0,01) между показателями социально-психологической адаптации первокурсников вуза МВД и уровня адаптивных способностей (табл. 5):

– между показателями учебной деятельности и фактором «Е»;

– между показателями служебной деятельности и фактором «А» (обозначенные факторы использовались для более тщательного анализа особенностей коммуникативной сферы первокурсников);

– между поведенческим компонентом социально-психологического климата и адаптивными способностями;

– между поведенческим компонентом социальнопсихологического климата и нервно-психической устойчивостью.

Использование критерия Стьюдента позволило определить значимость обнаруженных взаимосвязей и сделать вывод о том, что взаимосвязь между поведенческим компонентом социально-психологического климата и адаптивными способностями, а также нервно-психической устойчивостью является случайной. Взаимосвязи между показателями учебно-служебной деятельности первокурсников вуза МВД и шкальными показателями адаптивности не обнаружено. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» не учитывает специфику обучения в вузе МВД. Успешность курсантов в учебно-служебной деятельности не прогнозируется с помощью применения методики «Адаптивность».

В то же время обнаружена взаимосвязь между показателем учебной деятельности и фактором «Е» (16- PF Кеттелла), характеризующим стиль общения с людьми. Обнаружена также взаимосвязь между показателем служебной деятельности и фактором «А», характеризующим эмоциональную окраску коммуникативной сферы (16- PF Кеттелла). Этот фактор характеризует эмоциональную комфортность испытуемых. Успешность первокурсников в служебной деятельности, как видно из результатов исследования, определяется их эмоциональной комфортностью.

На следующем этапе работы мы изучали личностные качества с помощью методики «Социально-психологическая адаптация» и устанавливали их взаимосвязь с показателями социально-психологической адаптации первокурсников вуза МВД.

Таблица 4

|

Показатели |

Коэффициент ранговой корреляции |

||||

|

ШТУР (1-й субтест) |

ШТУР (2-й субтест) |

Домино |

Фактор «В» |

||

|

Учебная деятельность |

0,44 |

0,43 |

0,22 |

0,34 |

|

|

Служебная деятельность |

0,27 |

0,20 |

0,13 |

0,08 |

|

|

Социально-психологический климат |

ЭМ |

0,002 |

-0,01 |

0,03 |

0,27 |

|

ПОВ |

0,11 |

0,20 |

0,31 |

0,11 |

|

|

КОГ |

0,36 |

0,22 |

0,10 |

0,06 |

|

Примечание. – отсутствие корреляционной связи; – достоверная корреляционная связь (р ≥ 0,01)

Взаимосвязь показателей социально-психологической адаптации первокурсников и шкал методики «Адаптивность»

|

Показатели |

Коэффициент ранговой корреляции |

||||||

|

V s щ § - § о 5s |

6 у и 5 m >^ Он № К и |

S о А о |

о е |

1 о е |

оз о cd и id S cd S 2 g |

||

|

Учебная деятельность |

-0,15 |

-0,04 |

-0,23 |

0,34 |

0,09 |

-0,16 |

|

|

Служебная деятельность |

-0,14 |

-0,02 |

0 |

0,21 |

0,36 |

-0,09 |

|

|

Социально-психологический климат |

ЭМ |

-0,21 |

-0,12 |

-0,14 |

0,10 |

-0,09 |

-0,11 |

|

ПОВ |

0,37 |

0,42 |

0,21 |

0,10 |

-0,04 |

-0,05 |

|

|

КОГ |

-0,08 |

-0,22 |

-0,05 |

0,22 |

0,23 |

0,15 |

|

Примечание. – отсутствие корреляционной связи; – достоверная корреляционная связь (р ≥ 0,01)

Взаимосвязь показателей социально-психологической адаптации и общим уровня развития интеллектуальных способностей первокурсников

Представленные в таблице 6 данные позволяют говорить о том, что имеется достоверная взаимосвязь (р ≥ 0,01):

– между показателями учебной деятельности и «эмоциональной комфортностью», «интернальностью», а также «стремлением к доминированию»;

– между эмоциональным компонентом социальнопсихологического климата и «принятием других», «эмоциональной комфортностью», «интернальностью», а также «стремлением к доминированию»;

– между когнитивным компонентом и «эмоциональной комфортностью», «интернальностью», а также «стремлением к доминированию».

Использование критерия Стьюдента позволило определить значимость обнаруженных взаимосвязей и сделать вывод о том, что взаимосвязь когнитивного и эмоционального компонента социально-психологического климата с «эмоциональной комфортностью», «интер-нальностью» и «стремлением к доминированию» является случайной.

В то же время такие личностные качества, как эмоциональная комфортность, интернальность и стремление к доминированию, обнаружившие взаимосвязь с показателями учебной деятельности, имеют существенные отличия в группе адаптировавшихся и неадаптиро-вавшихся курсантов и не случайны. Это значит, что успешность первокурсников в учебной деятельности зависит от того, насколько комфортно они себя чувствуют в эмоциональном плане, каково их стремление к доминированию, а также от осознания курсантами значимости личности в достижении успеха, а не превалирующей роли обстоятельств.

Взаимосвязь между эмоциональным компонентом социально-психологического климата и «принятием других» свидетельствует о том, что первокурсники чувствуют себя более комфортно в коллективе в эмоциональном плане, если сами снисходительно относятся к недостаткам сокурсников, т. е. принимают их такими, какие они есть.

Для изучения уровня развития эмоционально-волевых качеств первокурсников был проанализирован массив данных по ряду факторов методики Р. Кеттелла (16-PF). Показана взаимосвязь между характеристиками социально-психологической адаптации первокурсников вуза МВД и развитием их эмоционально-волевых качеств (табл. 7).

Таблица 6

Взаимосвязь показателей социально-психологической адаптации первокурсников и личностных качеств, измеренных с помощью методики «Социально-психологическая адаптация»

|

Показатели |

Коэффициент ранговой корреляции |

||||

|

8 Он ч S |

3 m о У И |

о & |

2 2 и м |

||

|

Учебная деятельность |

0,27 |

0,38 |

0,37 |

0,36 |

|

|

Служебная деятельность |

0,14 |

0,22 |

0,23 |

0,20 |

|

|

Социально-психологический климат |

ЭМ |

0,55 |

0,47 |

0,47 |

0,47 |

|

ПОВ |

0,28 |

0,21 |

0,21 |

0,21 |

|

|

КОГ |

0,36 |

0,35 |

0,35 |

0,34 |

|

Примечание. – отсутствие корреляционной связи; – достоверная корреляционная связь (р ≥ 0,01)

Взаимосвязь показателей социально-психологической адаптации и уровня развития эмоционально-волевых качеств первокурсников вуза МВД

|

Показатели социально-психологической адаптации |

Значения коэффициента ранговой корреляции при исследовании эмоционально-волевых качеств |

|||||||

|

G |

Q3 |

C |

H |

L |

O |

Q4 |

||

|

Учебная деятельность |

-0,04 |

0,01 |

0,26 |

0,23 |

0,19 |

-0,01 |

0,04 |

|

|

Служебная деятельность |

0,15 |

0,06 |

0,20 |

0,23 |

0,04 |

0,04 |

0,02 |

|

|

Социально-психологический климат |

ЭМ |

0,08 |

0,11 |

0,09 |

0,24 |

0,21 |

-0,02 |

0,07 |

|

ПОВ |

0,17 |

0,09 |

0,10 |

0,12 |

0,21 |

0,27 |

0,16 |

|

|

КОГ |

0,38 |

0,21 |

0,16 |

0,31 |

0,21 |

-0,01 |

0,17 |

|

Примечание. – отсутствие корреляционной связи; – достоверная корреляционная связь (р ≥ 0,01)

Представленные в таблице 7 данные позволяют говорить о том, что имеется достоверная взаимосвязь (р ≥ 0,01):

– между когнитивным компонентом социально-психологического климата и фактором «G»;

– между когнитивным компонентом социально-психологического климата и фактором «Н».

Использование критерия Стьюдента позволило определить значимость обнаруженных взаимосвязей и сделать вывод о том, что взаимосвязь когнитивного компонента социально-психологического климата с факторами «G» и «Н» является случайной.

Результаты использования математических методов показали, что общий уровень интеллектуального развития, стиль общения с людьми, эмоциональная комфортность, интернальность и стремление к доминиро- ванию у успешных в учебной деятельности курсантов существенно отличаются от личностных качеств неуспешных в учебе первокурсников. Однако личностные качества первокурсников, адаптировавшихся к служебной деятельности, не имеют существенных отличий от личностных качеств не адаптировавшихся к службе первокурсников, за исключением фактора «А» (16 -PF Кеттелла), который характеризует эмоциональную окраску коммуникативной сферы. Это подтверждает наши выводы о том, что профессиональные установки курсанта – один из основных детерминант процесса его адаптации к учебно-служебной деятельности. Указанное опровергает наше предположение о том, что успешность адаптации курсанта к условиям служебной деятельности определяется развитостью качеств их характера.

II КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ФЕНОМЕН САМООРГАНИЗАЦИИ

Концепция устойчивого развития, первые варианты которой появились в 70-х гг. прошлого столетия (5, 19), имеет значительную философскую предысторию. Как и современные ученые, мыслители древности пытались понять, каким образом жизнь человека можно сделать более безопасной и комфортной, в чем заключается истинное человеческое благо и каковы средства его достижения. В настоящее время проблема устойчивого развития является крайне актуальной: глобальная стратегия выживания регулярно обсуждается на высшем уровне, о чем свидетельствует и последняя Всемирная встреча по устойчивому развитию под эгидой ООН в сентябре 2002 г. Представления о гармоничном сосуществовании природы и человека, человека и общества популяризируются учеными и журналистами, вводятся в школьные курсы.

В истории философии можно выделить, по крайней мере, два устойчивых лейтмотива, которые можно считать прообразами современной междисциплинарной концепции устойчивого развития. Обратимся к наследию античных философов.

Благо и знание – таково условное обозначение первого философского лейтмотива, уходящего корнями в глубокую древность. Очевидно, что его отголоски, заметно видоизменившиеся, присутствуют в современных представлениях об устойчивом развитии в форме надежд на очередной «технологический прорыв», который будет способствовать гармонизации отношений между человеком и

(Омский государственный педагогический университет) природой, а также переходу к ноосферному типу сосуществования. Как отмечают современные авторы, «ноосферная ориентация устойчивого развития выдвигает на первое место интеллектуально-духовные и рационально-информационные факторы и ресурсы, которые в отличие от материально вещественных и природных ресурсов и факторов безграничны и создают основу для выживания и непрерывно долгого развития цивилизации» (9, 89-90).

По этому поводу встречаются простые и ясные рассуждения у Демокрита: «Глубокая вода, например, полезна во многих отношениях, но с другой стороны, она вредна, так как есть опасность утонуть в ней. Вместе с тем существует средство избежать этой опасности – обучение плаванию» (3, 173). Знание о том, как держаться на воде – лишь частный пример того, как знание «вообще» открывает путь к безопасности.

Безусловно, нельзя оставить без внимания сократовское единство истинного знания, красоты и блага: «…нужно чтобы и государство, и душа, желающие правильно жить, держались этого знания – совершенно так же, как должен больной держаться врача или человек, желающий совершить безопасное плавание, – кормчего» (8, 13-14). Как видим, знание вновь определяет «безопасность» и «правильную жизнь».

Платон в учении об идеальном государственном устройстве знанию отводит особую роль. Он рассматривает его в качестве надындивидуальной, вневремен-