Владимиро-суздальские известия второй половины XII века в составе Киевского свода

Автор: Гимон Т.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Киевский летописный свод рубежа XII-XIII вв.: проблемы источниковедения

Статья в выпуске: 1 (60), 2023 года.

Бесплатный доступ

Хотя основными источниками, сохранившими для нас летописание Владимиро-Суздальской Руси, являются Лаврентьевская и родственные ей летописи, немало северо-восточных сообщений читается и в Ипатьевской летописи, в части за вторую половину XII в. Эти сообщения в целом близкородственны тексту Лаврентьевской летописи, однако имеется и немало существенных разночтений. В статье этот материал рассматривается в свете гипотезы Т. Л. Вилкул о том, что основным источником Киевского свода рубежа XII-XIII вв. (он дошел до нас в составе Ипатьевской летописи) был владимиро-суздальский летописный текст, который, в свою очередь, вобрал в себя значительный южнорусский материал. Этот текст лучше сохранился в Лаврентьевской летописи, тогда как в Киевском своде он подвергся значительным амплификациям. В статье делаются два основных вывода. Во-первых, владимиро-суздальский источник Киевского свода представлял собой текст, более ранний, нежели тот, что отразился в Лаврентьевской летописи (который, в свою очередь, архаичнее текста Радзивиловской, Московско-Академической и Летописца Переяславля-Суздальского, отразивших редактуру ок. 1205 г.). Следовательно, в самом конце XII или начале XIII в. имела место еще одна переработка владимиро-суздальской летописи. Во-вторых, довольно значительны дополнения, сделанные создателем Киевского свода в тексте владимиро-суздальских сообщений (они касаются истории Успенского собора во Владимире, имянаречения детей Всеволода Большое Гнездо и ряда других сюжетов). Поскольку речь идет о дополнениях (младшего) современника, они, весьма вероятно, достоверны с исторической точки зрения.

Древняя русь, источниковедение, летописание, текстология, киевский свод, ипатьевская летопись, лаврентьевская летопись, киев, владимиро-суздальское княжество, успенский собор во владимире

Короткий адрес: https://sciup.org/147246471

IDR: 147246471 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-1-89-101

Текст научной статьи Владимиро-суздальские известия второй половины XII века в составе Киевского свода

Два важнейших памятника раннего летописания – Лаврентьевская и Ипатьевская летописи (далее - Лавр., Ипат.) – в части до 6618 (1110) г. содержат почти идентичный текст – «Повесть временных лет», – а затем расходятся. Текст Ипат. за XII в. известен как Киевский свод (КС), или Киевская летопись, и представляет собой свод, составленный в Киеве на рубеже XII–XIII вв.2 Лавр. отражает летописание Владимиро-Суздальской Руси. К Лавр. очень близки Радзивиловский и Московско-Академический списки (Радз., М.-А.), а также Летописец Перея-славля-Суздальского (ЛПС). Для краткости далее будем говорить о Лавр., имея в виду общий текст всех этих четырех памятников (впрочем, ниже речь пойдет и о различиях между ними).

На протяжении всего текста за XII в. между Лавр. и Ипат. имеется множество текстуальных совпадений, идентичных либо текстуально родственных фрагментов. В части за первую половину – середину XII в. таковых больше, и они являются по содержанию южнорусскими. В части за вторую половину XII в. общих фрагментов меньше, и многие из них касаются Вла-

димиро-Суздальского княжества, хотя есть и южно- (обще)русские. При этом, если в Ипат. на всем протяжении XII в. в центре внимания находится Киев, то в Лавр. с 1150-х гг. преобладают северо-восточные известия. В целом, статьи Ипат. за XII в. существенно более пространны, чем статьи Лавр. Как можно объяснить такое соотношение текстов?

Наиболее простой (но, несомненно, неверный) взгляд состоит в том, что в Ипат. сохранился «полный» текст южнорусского летописания XII в., тогда как Лавр. сочетает краткие выписки из этого «полного» текста с владимиро-суздальским материалом. Хотя специально такой взгляд никто не обосновывал, подспудно, по умолчанию, он присутствует во многих работах, где исследователи предпочитают работать просто с текстом «Киевской летописи» по Ипат., не обращаясь специально к вопросу о ее соотношении с Лавр. (если только речь не идет о владимиро-суздальских сообщениях).

Уже И. Д. Беляев [ Беляев , 1849], однако, продемонстрировал, что в целом ряде случаев Лавр. содержит более ранние чтения либо же использует какие-то не отразившиеся в Ипат. источники. Позднее ученые (К. Н. Бестужев-Рюмин, А. А. Шахматов, Е. Ю. Перфецкий, М. Д. Приселков, А. Н. Насонов, Д. С. Лихачев, Ю. А. Лимонов) строили достаточно сложные схемы взаимовлияний текстов, в которых присутствовали различные этапы летописания в Киеве, Переяславле-Южном и Владимиро-Суздальской Руси, в разное время заимствовавшие тексты друг у друга3. А. А. Шахматов, кроме того, считал часть совпадений между Лавр. и Ипат. следствием использования обеими летописями «владимирского полихрона» начала XIV в. [ Шахматов , 2011, с. 78–84], что было убедительно отвергнуто М. Д. Приселковым. Сам он полагал, что владимиро-суздальский материал в Ипат. за вторую половину XII в. происходит из свода Юрия Всеволодича 1228 г. (с продолжением до 1237 г.) [ Приселков , 1996, с. 145–146]. Как позже обобщил эти взгляды Я. С. Лурье, наличие в тексте за XII в. множества общих для Лавр. и Ипат. фрагментов объясняется «взаимным влиянием южного летописания (связанного с Переяславлем Русским и Черниговом) на владимирское летописание начала XIII в. и владимирского летописания на киевско-галицкое конца XIII – начала XIV в. (Ипат.)» [ Лурье , 1987, с. 67].

Совершенно по-новому к решению вопроса о соотношении Ипат. и Лавр. подошла Т. Л. Вилкул. Она указала на множество случаев, когда более краткий текст Лавр. очевидно первичен, а более пространный текст Ипат. вторичен как результат творческого распространения и/или привлечения дополнительных источников. Важно, что это наблюдение касается как южнорусского, так и владимиро-суздальского материала, т.е. всех родственных фрагментов Лавр. и Ипат. в части за XII в. Основой текстологический вывод Т. Л. Вилкул – на мой взгляд, совершенно убедительный – состоит в том, что создатель КС использовал в качестве основного источника более ранний свод, включавший в себя все общие фрагменты Лавр. и Ипат. (вслед за Вилкул обозначим его как ЛИ, т.е. Лавр.+Ипат.) [ Вилкул , 2005; Вілкул , 2015, с. 240–314; Вилкул , 2019, с. 232–299]. Поскольку в части за вторую половину XII в. среди этих общих фрагментов преобладают владимиро-суздальские, исследовательница логично заключила, что ЛИ – памятник владимиро-суздальский, в свою очередь включавший значительный южнорусский материал [ Вилкул , 2005, с. 76, 79–80; Вілкул , 2015, с. 275; Вилкул , 2019, c. 266].

Последняя работа на тему соотношения Лавр. и Ипат. принадлежит И. С. Юрьевой. Исследовательница подготовила сопоставительное издание общих фрагментов двух памятников, в предисловии к которому не соглашается с целым рядом наблюдений Т. Л. Вилкул. Согласно Юрьевой, в большем числе случаев, нежели это считает Вилкул, первичное чтения сохранилось все-таки в Ипат., или оба памятника по-своему искажают общий протограф, или уверенное суждение вовсе невозможно [ Юрьева , 2022]. Тем не менее, как и Вилкул, Юрьева исходит из представления о том, что у Лавр. и Ипат. был общий протограф ЛИ, к которому восходят их общие фрагменты. Кроме того, возражения Юрьевой в большей степени касаются случаев синтаксических, лексических и т.п. различий, но не отменяют наблюдений Вилкул над вставными фрагментами в Ипат., привлечением в ней дополнительных летописных и переводных источников и тому подобными отличиями, благодаря которым текст Ипат. намного превосходит по объему соответствующий текст Лавр.

В настоящей статье я буду исходить из гипотезы Т. Л. Вилкул о том, что все текстуальные совпадения между Лавр. и Ипат. в тексте между 1110 г. и рубежом XII–XIII вв. объясняются их восхождением к общему протографу ЛИ, который был владимиро-суздальским памятником.

Насущной научной задачей является характеристика ЛИ – определение его состава, истории сложения, места в истории владимиро-суздальского летописания. В прошлом году мною была опубликована статья, посвященная характеристике текста ЛИ за 1110-е – первую половину 1140-х гг., который был, по всей видимости, летописью Переяславля-Южного [ Гимон , 2022]. Очевидно, переяславский материал присутствовал в ЛИ и дальше – в тексте за середину XII в. (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 313, 322, 329, 339 и др.; Т. 2. Стб. 323, 327, 383, 404 и др.). Со статьи 6666 (1158) г. основным содержанием ЛИ становятся владимиро-суздальские записи, хотя временами встречаются и сообщения (иногда – весьма пространные) явно южнорусского происхождения.

Задача этой статьи – попытаться ответить на два взаимосвязанных вопроса:

-

1. Каково место ЛИ в истории владимиро-суздальского летописания?

-

2. Как работал с владимиро-суздальским материалом ЛИ составитель КС рубежа XII– XIII вв.?

Начнем с вопроса о том, до какого года ЛИ доходил. Последнее общее известие Лавр. и Ипат. – о рождении у Всеволода сына Иоанна – читается в Лавр. под 6706 (1198), а в Ипат. – под 6705 (1197) г.4 Разница в год объясняется тем, что Лавр. придерживается в этой части уль-трамартовского стиля, а Ипат. – мартовского [ Бережков , 1963, с. 69, 86, 195, 208–209], т.е. ЛИ доходил (как минимум) до 1197 г., т.е. почти до того момента, где заканчивается и сам КС.

Важно понимать, что ЛИ не обязательно должен был быть сводом , составленным в 1197 г. Очевидно, что в этот период летопись в Северо-Восточной Руси продолжалась из года в год: об этом говорят и обилие дневных дат, и некоторые изменения в характере текста, совпадающие по времени со сменами ростовских епископов (см. [ Timberlake , 2000; Гимон , 2015]). Поэтому ЛИ мог быть не чем иным, как копией основной владимиро-суздальской летописи, сделанной по запросу из Киева в тот момент, когда ее текст доходил до статьи за 1197 г. (ср. [ Гиппиус , 2009, с. 76, прим. 1]). На этом в наших рассуждениях можно было бы и поставить точку, если бы не один немаловажный вопрос.

Владимиро-суздальское летописание отразилось не только в Лавр., но еще в трех летописях с близким к ней текстом: Радз., М.-А. и ЛПС. В Радз. текст заканчивается статьей 6714 (ультрамартовского, т.е. 1205) года. В М.-А. после этой статьи следует текст, взятый из совсем другого источника (Софийской I летописи). В ЛПС имеется продолжение за 6714–6722 (1206– 1214) гг., полностью независимое от всех прочих памятников. Наконец, в Лавр. после 6714 г. отразилось летописание Ростова. Таким образом, общий текст Лавр., Радз., М.-А. и ЛПС доходит до статьи 6714 г.

Как было убедительно показано еще А. А. Шахматовым [ Шахматов , 2011, с. 19–20], в Лавр. отразилось более раннее состояние текста, тогда как в Радз., М.-А. и ЛПС – уже отредактированный текст. Редактирование производилось в интересах прославления Всеволода Большое Гнездо; в частности, имя Всеволода было 13 раз добавлено к описанию деяний его старшего брата Михалка (см. обзор правки этого редактора [ Приселков , 1996, с. 132–135, 267–2685; Лурье , 1987, с. 65–66]). Альтернативное мнение (что Лавр., Радз., М.-А. и ЛПС одинаково восходят к общему протографу) высказал Г. М. Прохоров [ Прохоров , 1989], однако в последующих работах ученые вернулись к прежнему представлению о большей архаичности Лавр. [ Милютенко , 1996; Введенский , 2023]. Эта переработка летописного текста датируется исследователями по-разному (с 1203 по 1216 г.); для краткости буду дальше условно называть этот редакторский эпизод «сводом 1205 г.».

Каково место владимиро-суздальского источника Ипат. (т.е. ЛИ) по отношению к редакторскому эпизоду «1205 г.»? М. Д. Приселков полагал, что в Ипат. есть черты как Лавр., так и Радз.–М.-А.–ЛПС, и поэтому считал источником Ипат. гипотетический свод Юрия Всеволоди-ча 1228 г. [ Приселков , 1996, с. 146], с чем согласился Я.С. Лурье [Там же, с. 269, прим. 90]. О том, что источник Ипат. уже отразил редактуру «1205 г.» писал Н. Н. Воронин [ Воронин , 1976, с. 42; ср.: Лурье , 1987, с. 83]. Названные ученые основывались на том, что Ипат. четырежды добавляет к имени Михалка Юрьевича имя его брата Всеволода, подобно тому, как это 13 раз делает «свод 1205 г.».

Однако из этих четырех случаях в одном (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 596; Т. 1. Стб. 372) имя Всеволода в Радз.–М.-А.–ЛПС как раз не добавлено, т.е. перед нами уникальное чтение Ипат.6 Еще трижды (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 376–377; Т. 2. Стб. 601–602) имя Всеволода в Ипат. добавлено там же, где и в Радз.–М.-А.–ЛПС, но в третьем из этих случаев оно внесено в текст по-разному:

|

Ипат. |

Лавр. |

Радз. (то же в М.-А. и ЛПС) |

|

Потом же Михалко и Всеволодъ поѣхаста въ Во-лодимиръ… |

Михалко же побѣди полкъ в день недѣльныи, и поѣха въ Володимерь… |

Михалко победи полкъ с братомъ своимъ Всеволодом в недѣлныи день, и поѣха к Володимирю… |

Все это говорит в пользу независимого добавления имени Всеволода в КС и в «своде 1205 г.» – на основании общих представлений о роли Всеволода в событиях 1170-х гг. (ср. [ Прохоров , 1989, с. 69]).

А. П. Толочко [ Толочко , 2006, с. 75–76] проанализировал соотношение текстов в статье 6700 (1192) г. Ипат. / 6702 (1194) г. Лавр. и отметил, что, с одной стороны, в Ипат. отразились известия о церковном строительстве, читающиеся только в Лавр., но не в Радз.–М.-А.–ЛПС. С другой – трижды в этой статье Ипат. называет Всеволода «великим» князем, как и в Радз.– М.-А.–ЛПС, тогда как в Лавр. он «благоверный и христолюбивый» (один раз – просто «благо-верный»)7. Толочко справедливо считает, что в основе Лавр. лежала «постоянно ведущаяся летопись», которая, по состоянию на 1212 г.8, была использована создателем КС [Там же, с. 84]. Из этого логически вытекает, что именование Всеволода «благоверным и христолюбивым» (вместо «великого») в статье 6702 г. – индивидуальная черта Лавр., появившаяся на каком-то еще более позднем этапе ее сложения.

Ю. А. Лимонов считал, что владимиро-суздальский материал в Ипат. восходит к «владимирскому своду 1189 г. с позднейшими приписками» [ Лимонов , 1967, с. 90]. Исследователь указывал на целый ряд случаев в статьях за конец 1160-х – 1190-е гг., где текст Ипат. пространнее и информативнее текста Лавр. [Там же, с. 90–91]. Бóльшая пространность, однако, не всегда означает первичность в текстологическом смысле. Ниже многие из этих случаев будут рассмотрены подробно.

Г. М. Прохоров (напомню, полагавший, что Лавр., Радз., М.-А. и ЛПС одинаково восходят к, в его терминологии, своду 1206 г.) тоже считал, что в Ипат. отразилось более раннее состояние владимирской летописи [ Прохоров , 1989, с. 67, 76]. Дело в том, что в Повести об убийстве Андрея Боголюбского имеется молитва, обращенная к убитому князю, которая в Ипат. читается в варианте, отличном от Лавр. и родственных текстов:

|

Ипат. |

Лавр. (то же в Радз. и М.-А.) |

ЛПС |

|

…Богу молися помило-вати братью свою , подасть имъ побѣду на противныѣ и мирную державу и царство честьно и многолѣтно во вся вѣки вѣкомъ, аминь (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 594–595). |

…Богу молися помило-вати князя нашего и господина Всеволода, своего же приснаго брата , да подасть ему побѣду на противныя, и многа лѣта съ княгынею и съ благородными дѣтми , и мир- 9 ну державу ему и царство его ныня и присно и в бесконеч-ныя вѣкы, аминь (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 371). |

…Богу молися помило-вати князя нашего и господина Ярослава, своего же прис-наго и благороднаго сыновца , и даи же ему на противныя, и многа лѣта съ княгинею, и прижитие дѣтии благородных , и мирну дръжаву его и царьство небесное въ беско-нечныя вѣкы, аминь (ПСРЛ. Т. 41. С. 101). |

Вариант ЛПС – самый поздний, он возник между 1212 и 1219 гг. (когда Ярослав Всево-лодич княжил в Переяславле-Залесском, но был еще бездетным). Вариант Лавр. мог возникнуть между 1177 (когда умер Михалко Юрьевич и Всеволод стал единоличным правителем) и 1206 г. (когда умерла первая жена Всеволода, мать его детей). Что касается варианта Ипат., то он появился, по мнению Прохорова, тогда, когда еще были живы двое братьев Андрея – Ми-халко и Всеволод. На мой взгляд, стопроцентной уверенности здесь быть не может (нельзя полностью исключать того, что вариант Ипат. возник под пером создателя КС, а под словами

«братью свою» подразумеваются все Рюриковичи), однако первичность чтения Ипат. все же более вероятна.

Можно привести еще ряд доводов в пользу того, что в Ипат. отразилось состояние владимиро-суздальской летописи, более древнее, чем даже в Лавр. (не говоря уже про Радз.–М.-А.–ЛПС, отражающих редактуру «1205 г.»).

Во-первых, Т. Л. Вилкул отмечает, что не только КС исправляет и дополняет текст ЛИ, но иной раз и в Лавр. мы видим следы его переработки [ Вилкул , 2005, с. 32, 75 и др.]. В. Ю. Аристов, соглашаясь с гипотезой Вилкул, тоже отмечает, что в ряде случаев южнорусские рассказы в Лавр. все-таки вторично сокращены [ Аристов , 2011, с. 134–135]. Со своей стороны, мне уже приходилось писать о переяславском фрагменте, явно присущем ЛИ, но опущенном в Лавр. [ Гимон , 2022, с. 154, 158]. Всякий раз Радз.–М.-А.–ЛПС поддерживают чтение Лавр.

Во-вторых, И. С. Юрьевой, как уже говорилось, в ряде случаев продемонстрирована вероятная первичность чтений Ипат. в общих с Лавр. фрагментах. В первую очередь это касается соответствия некнижных форм Ипат. книжным в Лавр., при том что «редактура в сторону меньшей книжности маловероятна» [ Юрьева , 2022, с. 27; перечень таких разночтений см.: Там же, с. 26–27]10. Из 13 указываемых Юрьевой подобных случаев в восьми Радз.–М.-А.–ЛПС поддерживают чтение Лавр.11, а это означает, что правка произошла еще в том тексте, который, в свою очередь, был отредактирован в ходе создания «свода 1205 г.».

В-третьих, среди многочисленных случаев, когда текст Ипат. пространнее текста Лавр., один (в статье 6684 [1176] г.), как кажется, проще всего может быть объяснен как механический пропуск в Лавр.:

|

Ипат. |

Лавр. (то же в Радз., М.-А., ЛПС) |

|

Михальку же доспѣвающю с братомъ Все-володомъ . Наряживающи полкы своя поидоша Мьстиславъ же съ Суждалци, а Всеволодъ с Во-лодимирци и с Володимѣромъ нарядяче полкы поидоша к нимъ . И поидоша Мьстиславичи кличюче… (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 601) |

Михалку доспѣвающу12 и наряжаю-чи полкы своя. И поидоша Мстиславичи кличюче… (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 376, под 6684 [1176] г.) |

Исследователи спорят о том, какой из вариантов первичен [ Вилкул , 2005, с. 69–70; Юрьева , 2022, с. 20–21], однако мне представляется, что здесь, в первую очередь, классический пример гаплографии – пропуск текста между одинаковыми периодами «поидоша Мьстислав», т.е. общее чтение Лавр.–Радз.–М.-А.–ЛПС вторично.

В-четвертых, имеется как минимум одно владимиро-суздальское известие, читающееся в Ипат., но отсутствующее в Лавр.–Радз.–М.-А.–ЛПС. Под 6687 (1179) г. только в Ипат. говорится о рождении у Всеволода Большое Гнездо дочери Пелагеи-Сбыславы. Ю. А. Лимонов (впрочем, без специального обоснования) считал это известие восходящим к более раннему северовосточному тексту, чем Лавр. [ Лимонов , 1967, с. 90]. Напротив, по мнению Н. Г. Бережкова, отсутствие этого известия в Лавр. и приблизительность датировки («до Дмитрова дни») говорят о том, что запись – южнорусская [ Бережков , 1963, с. 200]. Однако, во-первых, записи о рождениях княжичей, и тем более княжон, в летописании в принципе достаточно редки, и если присутствуют, то как раз в летописании того княжества, где эти дети рождались (см. [ Guimon , 2021, p. 379–380]). В случае со Всеволодом имеем целый комплекс таких известий, присутствующих как в Лавр., так и (некоторые) в Ипат.13 Скорее всего, известие о рождении Сбысла-вы принадлежит этому же комплексу, но не сохранилось в Лавр. Во-вторых, приблизительность даты с не меньшей вероятностью говорит не о географической, а о временнóй дистанции (т.е. запись была сделана не вдали от места события, но спустя какое-то время (ср. [ Гимон , 2005, с. 333–336]))14. Таким образом, запись о рождении Сбыславы восходит к владимирской летописи, однако не сохранилась даже в Лавр.

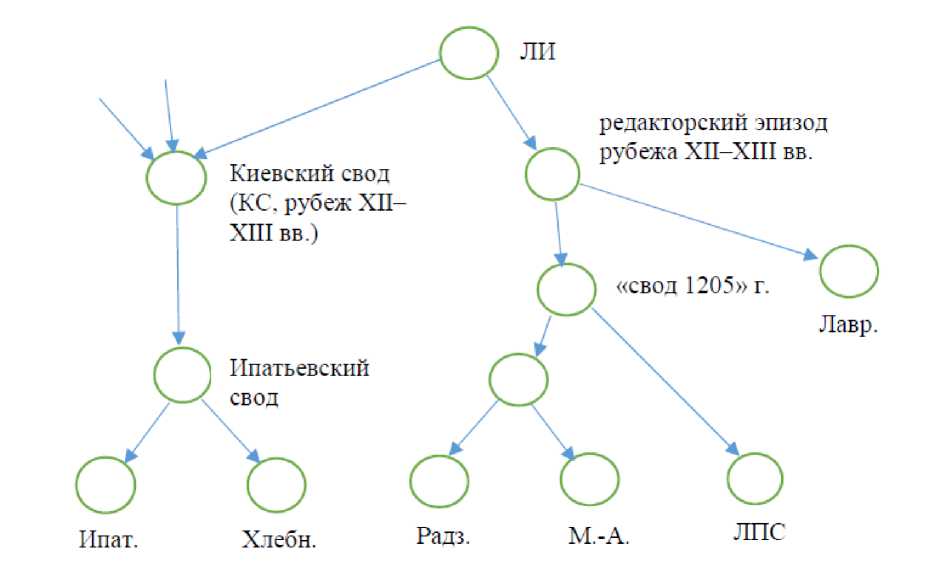

Итак, имеется целый ряд вторичных (в сравнении с Ипат.) чтений, общих для Лавр. и Радз.–М.-А.–ЛПС. Следовательно, между ЛИ (доходил как минимум до 1197 г.) и той редактурой, результаты которой отразились в Радз.–М.-А.–ЛПС («сводом 1205 г.»), должен был иметь место еще один редакторский эпизод (стемма).

Стемма. Киевские и владимиро-суздальские летописные памятники на рубеже XII–XIII вв.

Теперь посмотрим на разночтения между Ипат. и Лавр. в общих фрагментах за вторую половину XII в. Будем рассматривать только владимиро-суздальские (по содержанию и, вероятно, происхождению) известия и рассказы. Применительно к сообщениям о других землях (Киевской, Новгородской и др.) существует вероятность более сложного взаимовлияния текстов (скажем, компилирования создателем КС сведений из ЛИ, киевского и черниговского источников), что на данном этапе только затруднит наш анализ. Также я не анализирую разночтения в Повести об убиении Андрея Боголюбского, так как с этим текстом связан целый комплекс проблем, затронуть которые в рамках этой статьи не представляется возможным (см. [ Вилкул , 2019, с. 256–260, с отсылками; Ставиский , 2022, с. 53–56])15.

В рамках этой статьи я рассмотрю только одну категорию разночтений – случаи, когда текст Ипат. пространнее текста Лавр. и родственных. Здесь всякий раз есть две возможности:

-

1) Ипат. сохранила более ранний вариант, тогда как в Лавр. сокращение/переработка в ходе искомого редакторского эпизода;

-

2) текст распространен создателем КС на основании его собственных знаний, соображений или дополнительного источника.

Среди разночтений такого типа важное место занимают детали, относящиеся к Успенскому собору во Владимире . Под 6666 (1158) г. за сообщением о строительстве собора Андреем Боголюбским только в Ипат. следует: «сверши же церковь 5 верховъ, и все верхы золотомъ украси, и створи в неи епископью». Под 6668 (1160) г., в известии об окончании строительства собора, чтению Ипат. «верхы» противостоит чтение Лавр. «верхъ» (что, впрочем, не обязательно означает, что собор мыслился одноглавым [см.: Кузнецов , 2010, с. 14; вопреки: Ставиский , 2022, с. 56]). В описании владимирского пожара (Лавр. под 6693 [1195] / Ипат. под 6691 [1183] г.) только в Ипат. сказано: «и вся 5 верховъ златая сгорѣ».

Как отмечает В. И. Ставиский, процитированный пассаж Ипат. под 6666 г. добавлен к известию о закладке церкви, тогда как был бы, скорее, уместен там, где говорится о завершении строительства (т.е. под 6669/6668 г.) [ Ставиский , 2022, с. 51]. Слова о пяти верхах в описании пожара под 6693/6691 г. синтаксически не согласованы с текстом (после них – придаточное предложение, относящееся к церкви, а не к верхам: «юже бѣ украсилъ…»), к тому же дублируются общими для Лавр. и Ипат. словами «и тако загорѣся с верху» [Там же, с. 52]. Таким образом, перед нами вторичные добавления создателя КС.

Вопрос о том, был ли Успенский собор изначально пятиглавым, относился к числу дискуссионных еще в Средневековье. Весьма вероятно, что в действительности уже Андрей Боголюбский построил пятиглавый собор, тогда как версия о том, что четыре главы достроил Всеволод Большое Гнездо, - поздняя и недостоверная (см. [ Кузнецов , 2010]). Пассажи о пяти главах собора в Ипат., хотя и являются вставками, принадлежат младшему современнику – создателю КС рубежа XII–XIII вв., а значит, являются важнейшим аргументом в пользу того, что собор был изначально пятиглавым16.

Есть случаи, когда Успенский собор во Владимире в Ипат. назван «Златоверхим», а в Лавр. – нет (Лавр. под 6691 [1183] / Ипат. под 6689 [1181] г.; Лавр. под 6692 [1184] / Ипат. под 6690 [1182] г.). Впрочем, в других случаях этот эпитет есть в обоих источниках (см. [ Кузнецов , 2010, с. 17–18]). Вероятно, он тоже был дважды добавлен составителем КС, ибо его устранение владимирским летописцем было бы беспричинным.

В известии о поновлении Всеволодом Успенского собора (Лавр. под 6702 [1194], в Ипат. под 6700 [1192] г.) только в Ипат. сказано «извѣстью», хотя в остальном известие Лавр. пространнее. Упоминание извести по ошибке было отнесено создателем КС к владимирскому собору – в действительности известью была поновлена, как следует из Лавр., церковь в Суздале, т.е. вариант Лавр. снова первичен [ Вилкул , 2005, с. 74; Вілкул , 2015, с. 273; Вилкул , 2019, с. 263; Кузнецов , 2010, с. 16].

В уже упомянутом рассказе о владимирском пожаре (под 6693/6691 г.) в Ипат.) тексты дословно совпадают до слов «портъ шитыхъ золотомъ и женчюгом», после чего в Ипат. читается: «яже вѣшали на празникъ въ двѣ верви от Золотыхъ воротъ до Богородицѣ до владыцнихъ сѣнии, во двѣ же вѣрви чюдныхъ», на чем рассказ заканчивается. В Лавр. вместо этих слов перечислены другие утраты при пожаре, в том числе упомянуты «укси церковныѣ, иже вѣшаху на праздникъ», после чего следует обширное поучение. Здесь нельзя однозначно решить, какая из версий первична17, но в свете рассмотрения предыдущих разночтений кажется вероятным, что и здесь создатель КС решил, сокращая текст, все же добавить известную ему деталь, относящуюся к Успенскому собору18.

Другую большую группу составляют разночтения в известиях о семейных событиях (смертях, рождениях, браках) . Под 6667 (1159) г. в известии о смерти Бориса Юрьевича только в Ипат. добавлено «въ Кидекши» (в обоих текстах: «на Нерли»). Под 6673 (1165) г. в известии о смерти Изяслава Андреевича только в Ипат. Андрей назван «великим князем» (в Лавр. и родственных текстах вместо этого: «благовѣрнаго князя»). В той же статье только в Ипат. есть слова: «и плакася по немъ князь Андрѣи отець, и брат его Мьстиславъ»; «съ плачемъ вели-комъ». В статье 6674 (1166) г. в аналогичном известии о смерти Ярослава Юрьевича Юрий Долгорукий только в Ипат. назван «великим князем» (в Лавр.: «благовѣрнаго князя»); только в Ипат. есть слова «и плакася по немъ братъ Андрѣи» (и после этого: «положи», т.е. Андрей похоронил брата, тогда как в Лавр. – «положиша», без упоминания Андрея). Под 6681 (1173) г. в известии о смерти Мстислава Андреевича только в Ипат. есть слова: «и плакашася по нѣмь отець его и вся Суждальская земля». В некрологе Святославу Юрьевичу под 6682 (1174) г. в Лавр. и родственных текстах присутствует эпитет «святыи», которого нет в Ипат. В этом же сообщении в Ипат. говорится: «положи братъ Андрѣи тѣло его вь церкви святѣи Богородици вь Суждали в епискупьи» (тогда как в Лавр.: «положено бысть его тѣло в церкви святыя Богородица Суждали»). В большинстве случаев видим большее превозношение Андрея Боголюбского в Ипат., а также именование «великим князем» Андрея и его отца Юрия19. По аналогии с многочисленными другими амплификациями в КС (включая и только что рассмотренные сведения об Успенском соборе), и здесь в большей части случаев кажется вероятным творческое распространение текста киевским книжником.

В известии о смерти Ольги Юрьевны (Лавр. под 6691 [1183], Ипат. под 6689 [1181] г.) только в Ипат. умершая обозначена как «сестра Всеволожа великого». Под 6696 (1188) г. в Лавр. / 6695 (1187) г. в Ипат. сообщается о смерти малолетнего сына Всеволода Большое Гнездо Бориса. В Лавр. известие совсем краткое: «Того же лѣта преставися Борисъ Всеволо-дичь», а в Ипат. – более развернутое: «Того же лѣта умре сынъ Борисъ великаго Всеволода, и положенъ бысть в церкви святое Богородицѣ сборноѣ, подле Изяслава Глѣбовича». В этих случаях, по аналогии с предыдущими, амплификация в КС тоже видится более вероятной.

Под 6697 (1189) г. в Лавр. / 6695 (1187) г. в Ипат. сообщается о браке дочери Всеволода Большое Гнездо Верхуславы и Ростислава, сына Рюрика Ростиславича. В Лавр. – краткое известие, но с дневной датой (30 июля); в Ипат. – весьма развернутый и детальный рассказ (см. комм. [ Домбровский , 2015, с. 487–488]). Пространная редакция этого известия, надо думать, возникла под пером создателя КС, связанного с Рюриком Ростиславичем. Однако два соображения склоняют к тому, что первоначальная северо-восточная запись все-таки была пространнее нынешнего краткого известия Лавр. Во-первых, в Лавр. (но не в Ипат.) под 6695 (1187) г. есть аналогичное сообщение о свадьбе другой дочери Всеволода, Всеславы, выданной за Ростислава Ярославича (из черниговских Ольговичей), – не столь подробное, как рассказ Ипат. о свадьбе Верхуславы, но тоже довольно детальное и торжественное. Во-вторых, в Ипат. несколько ниже в той же статье читается известие (отсутствующее в Лавр.): «Тогды же Ияковь приѣха из Руси, проводивъ Верхославу20, и бысть радость великому князю и его княгинѣ, и бо-яромъ, и всѣмъ людемь». Иаков – «сестричич» Всеволода, упоминавшийся в рассказе о браке Верхуславы как сопровождающий невесты. Слова «из Руси», равно как и то, что возвращению Иакова во Владимир посвящено специальное известие, наводят на мысль о северо-восточном происхождении как этого известия, так и основы рассказа о самой свадьбе.

Под 6697 (1189) г. в Лавр. / 6695 (1187) г. в Ипат. сообщается о рождении у Всеволода сына Юрия, причем известие Ипат. – существенно более пространное (за счет точной даты, упоминания наречения княжича епископом по святцам по повелению Всеволода – и в то же время, что имя было «дѣдне», упоминания радости в Суздальской земле и большого праздника). Схожим образом, в известии о рождении Владимира-Дмитрия Всеволодича (Лавр. под 6702 [1194], Ипат. под 6700 [1192] г.) в Ипат. намного подробнее говорится об имянаречении, а также указывается, что ребенок родился «до заутреняя». Детали, относящиеся к рождению этих княжичей, вполне вероятно, восходят к ЛИ. Впрочем, отмечался интерес к крестильным именам в статьях КС за 1180–1190-е гг. [ Франчук , 1986, с. 19–20], так что и здесь возможны творческие дополнения киевского книжника.

В известии о рождении Иоанна Всеволодича (Лавр. под 6706 [1198], Ипат. под 6705 [1197] г.) имеется разнобой в дате: Ипат. – 1 августа, Хлебн. – 8 августа, Лавр. и ЛПС – 28 августа (в Радз.–М.-А. этого известия нет). Ипат. и Хлебн. также добавляют, что княжич был назван Иоанном «Зачатия ради Иоана Крестителя», а Лавр. (но не ЛПС) говорит, что он родился в день св. Моисея Эфиопа. Зачатие Иоанна Крестителя празднуется 23 сентября, что трудно соотнести с какой-либо из летописных дат, но 29 августа отмечается Усекновение главы Иоанна Крестителя [ Литвина , Успенский , 2006, с. 159]. Думаю поэтому, что правильная дата – в Лавр.21, а указание на Зачатие Иоанна Крестителя – ошибка создателя КС, в которой проявился все тот же его интерес к крестильным именам.

За пределами двух названных групп остаются сравнительно немногочисленные прочие разночтения . Под 6665 (1157) г. Лавр. / 6666 (1158) г. и Ипат., в описании избрания Андрея Боголюбского, только в Ипат. добавлены «володимирци» (к ростовцам и суздальцам) и «Воло-димири» (к указанию, что Андрей сел в Ростове и Суздале). Это, несомненно, добавление создателя КС на основе реалий его времени – невозможно представить, чтобы владимирцев и Владимир удалил из текста владимиро-суздальский редактор рубежа XII–XIII вв.

В рассказе 6677 (1169) г. о суде над епископом Федорцем в Ипат. сказано: «митрополитъ же Костянтинъ обини его всими винами и повелѣ его вести в Песии островъ, и тамо его осѣко-ша, и языка урѣзаша» (в Лавр. вместо этого: «митрополитъ же Костянтинъ повелѣ ему языкъ урѣзати»). Здесь вряд ли можно определить направление изменений.

В статье 6683 (1175) г., в речи жителей Владимиро-Сузальской земли, про Юрия Андреевича сказано: «Сынокъ его в Новѣгородѣ», и только в Ипат. после «сынокъ его» добавлено «малъ» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 371; Т. 2. Стб. 595). Недееспособным ребенком Юрий уже не был: предыдущем году он возглавлял поход на Киев, поэтому данное слово, скорее, является добавлением КС.

По-разному Ипат. и Лавр. рассказывают о прибытии Михалка во Владимир:

|

Ипат. |

Лавр. |

|

Михалко же видѣвше брата ѣхавша, и еха22 кь Володимѣрю, и затворися в городѣ, дружинѣ не сущи в градѣ, ѣхали бо бяхуть противу Ярополку . И видивъше князя Яропол-ка, цѣловаша и утвердишеся крѣстнымъ цѣло-ваниемь… (ПСРЛ. Т. 2. Стб. 596) |

Михалко же видѣвъ брата ѣхавша, и ѣха Володимерю. А дружина вся видѣвше князя Ярополка, цѣловаша и утвердишася крест-нымъ цѣлованиемь… (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 373) |

Вариант Ипат. яснее и информативнее (вопреки [ Воронин , 1976, с. 39]), однако он дублирует информацию, читающуюся в обоих текстах чуть ниже. Несколько более вероятно, что в Ипат. – первичное чтение [ср.: Насонов , 1969, с. 147], тогда как в Лавр. – устранение дублировки.

В словах ростовцев, которые пугали владимирцев, только в Ипат. есть слово «Воло-димѣрь», которое вроде бы там должно быть по логике; в Лавр.: «Пожьжем (не сказано, какой город. - Т. Г. ) и пакы ли посадника в немь (не сказано, где. - Т. Г. ) посадим, то суть наши холо-пи каменьници» (ПСРЛ. Т. 1. Стб. 374; Т. 2. Стб. 598). Вариант Ипат. логичнее, но может быть и вторичным прояснением изначально краткого афористичного высказывания.

Подведу итоги анализа разночтений. Во многих из рассмотренных случаев допустимы оба варианта: первичным может быть чтение как Лавр., так и Ипат. Чаще, впрочем, те или иные соображения склоняют к тому, чтобы признать вариант Ипат. вторичным (и, таким образом, атрибутировать правку создателю КС). Иногда тем не менее в Ипат. с высокой вероятностью отразились первоначальные чтения.

Последнее дает еще один аргумент в пользу выдвинутого выше тезиса: между ЛИ (т.е. владимиро-суздальским источником КС, доходившим как минимум до 1197 г.) и «сводом 1205 г.» (т.е. этапом переработки, отразившимся в Радз.–М.-.А.–ЛПС) было еще одно текстологическое звено (отразившееся в Лавр.). Владимиро-суздальская летопись была переписана, и в ходе этой переписки в тексте были произведены отдельные изменения. Вероятно, был несколько сокращен общерусский материал в статьях первой половины – середины XII в. (этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании); местами язык был сделан более книжным; были произведены существенные сокращения в известиях 1180–1190-х гг. о событиях в семье Всеволода Большое Гнездо (в том числе было полностью опущено как минимум одно известие о рождении княжны). Когда точно была произведена эта редактура, пока трудно сказать. Может быть, на Северо-Востоке решили обновить летопись, а старый, уже ненужный кодекс отправили в Киев, где он послужил материалом для составления КС? А может быть, редактура была произведена позже, в первые годы XIII в.?

Составитель КС, со своей стороны, творчески работал со своими источниками, включая владимиро-суздальские известия в составе ЛИ. Этот книжник произвел в тексте целый ряд исправлений и добавлений, включая дополнительные детали (такие как число глав Успенского собора, участие Всеволода в действиях его старшего брата Михалка, указание мотивов имянаречения, вероятно – великокняжеский титул Андрея Боголюбского и Юрия Долгорукого, и др.). Поскольку создатель КС был современником многих событий, а также обладал дополнительными источниками (киевским, черниговским), его добавления не следует обязательно считать недостоверными – они вполне могут сообщать информацию достоверную либо казавшуюся таковой киевскому книжнику рубежа XII–XIII вв.

Список литературы Владимиро-суздальские известия второй половины XII века в составе Киевского свода

- Аристов В.Ю. Проблемы происхождения сообщений Киевской летописи // Ruthenica. Кшв, 2011. Т. 10. С. 117-136.

- Беляев И.Д. Русские летописи по Лаврентьевскому списку с 1111 по 1169 год. Статья первая // Временник Московского общества истории и древностей российских. 1849. Кн. 2. С. 1-26.

- БережковН.Г. Хронология русского летописания. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 376 с.

- Введенский А.М. Летописец Переяславля-Суздальского и его место в истории русского летописания // Вестник Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2023. № 1 (в печати). Вилкул Т.Л. О происхождении общего текста Ипатьевской и Лаврентьевской летописи за XII в. (предварительные заметки) // Palaeoslavica. 2005. Vol. 13. Р. 21-80.

- Вшкул Т.Л. Л^опис i хронограф. Студи з текстологи домонгольського кшвського л^описання. Кшв: 11У НАН Украши, 2015. 517 с.

- Вилкул Т.Л. Летопись и хронограф: текстология домонгольского киевского летописания. М.: Квадрига, 2019. 462 с.

- Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV веков. М.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 1. Воронин Н.Н. К характеристике владимирского летописания 1158-1177 гг. // Летописи и хроники, 1976 г. М., 1976. С. 26-53.

- Гимон Т.В. Как велась новгородская погодная летопись в XII веке? // Древнейшие государства Восточной Европы, 2003 год: мнимые реальности в античных и средневековых текстах. М., 2005. С. 316-352.

- Гимон Т.В. К сегментации Лаврентьевской летописи // Древняя Русь: вопросы медиевистики. 2015. № 3 (61). С. 28-29.

- Гимон Т.В. Создание летописных кодексов в городах Руси на рубеже XII-XIII вв. // Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития: материалы IX Междунар. науч. семинара, Москва, 24-25 октября 2018 г. Минск; М., 2018. Ч. 1. С. 104-111.

- Гимон Т.В. Летописание Переяславля-Южного в 1110-х - первой половине 1140-х гг. [Электронный ресурс] // Graphosphaera: письмо и письменные практики. М., 2022. Т. 2, № 2. С. 146164. URL: http://writing.igh.ru/index.php?id=2022-2-2-146-164 (дата обращения: 20.12.2022).

- Гиппиус А.А. К вопросу о контактах региональных традиций в русском летописании первой трети XIII в. // Восточная Европа в древности и средневековье: чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. М., 2009. Вып. 21. С. 70-77.

- Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей: первые поколения (до начала XIV в.). Изд. испр. и доп. СПб.: Дмитрий Буланин, 2015. 879 с.

- Кузнецов А.А. Летописная полемика о числе куполов Успенского собора // Вестник Удмурт. унта. История и филология. 2010. Вып. 1. С. 13-23.

- Лавренченко М.Л. Киевская летопись: взгляд на труды К.Н. Бестужева-Рюмина после 150 лет изучения текста // Бестужево-Рюминский сборник. Н. Новгород, 2023. Вып. 1 (в печати). ЛимоновЮ.А. Летописание Владимиро-Суздальской Руси. Л.: Наука, 1967. 199 с.

- Литвина А.Ф., Успенский Ф.Б. Выбор имени у русских князей в X-XVI вв.: династическая история сквозь призму антропонимики. М.: Индрик, 2006. 740 с.

- Лурье Я.С. О происхождении Радзивиловской летописи // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1987. Т. 18. С. 64-83.

- Милютенко Н.И. Владимирский великокняжеский свод 1205 года (Радзивиловская летопись) // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом). СПб., 1996. Т. 49. С. 36-58.

- Петрухин В.Я. Древняя Русь: народ, князья, религия // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 1: Древняя Русь. С. 11-410.

- Приселков М.Д. История русского летописания XI-XV вв. 2-е изд. СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. 325 с.

- Прохоров Г.М. Радзивиловский список Владимирской летописи по 1206 год и этапы владимирского летописания // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом). Л., 1989. Т. 42. С. 53-76.

- Ставиский В.И. О многоглавии Успенского собора во Владимире-на-Клязьме времени Андрея Боголюбского // Ruthenica. 2022. Т. 17. С. 50-56.

- Толочко А.П. О времени создания Киевского свода «1200 г.» // Ruthenica. 2006. Т. 5. С. 73-87.

- Франчук В.Ю. Киевская летопись: состав и источники в лингвистическом освещении. Киев: Наукова думка, 1986. 183 с.

- Шахматов А.А. История русского летописания. Т. 2. Обозрение летописей и летописных сводов XI-XIV вв. СПб.: Наука, 2011.

- Юрьева И.С. Общий текст Киевской и Суздальской летописей. М.: Ин-т русского языка РАН, 2022. 207 с.

- Guimon T.V. Historical Writing of Early Rus (c. 1000-c. 1400) in a Comparative Perspective. Leiden; Boston: Brill, 2021.

- Timberlake А. Who Wrote the Laurentian Chronicle (1177-1203) // Zeitschrift fur slavische Philologie. 2000. Bd. 59. S. 237-266.