Владыка Антоний (Храповицкий) и его афонский корреспондент Алексей Павловский

Автор: Талалай М.Г.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 3 (18), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые рассматривается краткий, но емкий эпистолярий владыки Антония (Храповицкого) и литератора Алексея Алексеевича Павловского, жившего в те годы на Афоне. Сохранившиеся в Русском архиве Андреевского скита при Ватопедском монастыре письма вскрывают подробности участия владыки в споре об Имени Божием в 1913 г., а также надежды русских афонцев на помощь в их драматическом положении после окончания Первой мировой войны. Публикуемое письмо А. А. Павловского к владыке, по сути дела, - редкий отчет о событиях на Афоне в 1914-1919 гг.

Антоний (храповицкий), афон, андреевский скит, а. а. павловский, архивные материалы, переписки, русское монашество на афоне, имяславие

Короткий адрес: https://sciup.org/140308057

IDR: 140308057 | УДК: 271.2(470+571)-788-055.1(495)-9(093) | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_3_204

Текст научной статьи Владыка Антоний (Храповицкий) и его афонский корреспондент Алексей Павловский

Портрет владыки Антония (Храповицкого), сделанный в фотоателье Пантелеимоновского монастыря, 1920 г.

Владыка Антоний (Храповицкий), будучи в сане архиепископа Волынского, принял живейшее участие в остром споре вокруг Имени Божиего, разгоревшемся сначала на Святой Афонской Горе, а затем — во всем Русском Православии. Более того, его роль в этом драматическом эпизоде истории Русской Православной Церкви можно назвать ключевой.

Владыка стоял у самых истоков спора. Именно по его предложению в феврале 1912 г. журнал «Русский инок», издаваемый Почаевской лаврой, опубликовал критический разбор книги схимонаха Илари-она «На горах Кавказа», апологетической для имяславия. Эта статья, написанная иноком Хрисанфом, сослужила роль детонатора: имяславцы (называемые их оппонентами имябожниками) дали отповедь ее автору в разного рода посланиях, что породило ответ уже самого владыки Антония (в том же журнале «Русский инок»)1. В полемику энергично включился пассионарный иеромонах Антоний (Булатович), насельник Андреевского скита, взбудораживший своих последователей2, что, в свою очередь, вызвало действия тезоименитного владыки, в том числе через Священный Синод (членом которого он являлся с 1909 г.) и российскую дипломатию. Богословский спор вышел на новый уровень: им заинтересовались в Константинопольской Патриархии и ее структурах (в том числе в авторитетной Хал-кинской богословской школе), не без собственных интересов по сдерживанию России на Востоке.

Жесткая позиция российских государственных и духовных властей по отношению к имяславцам, как известно, привела в итоге к подавлению их движения в 1913 г.3 Владыка Антоний, кроме практических действий как церковный иерарх, осуществил также попытку богословского анализа имяславия и после серии статей издал монографию «Святое Православие и именобожническая ересь» (Харьков, 1916).

Очевидцем подавления движения имяславцев стал литератор Алексей Алексеевич Павловский, подолгу живший на Святой Горе — именно в Андреевском скиту, эпицентре движения.

В 1897 г. Павловский впервые посетил Афон, в дальнейшем бывая здесь почти ежегодно и предпринимая также путешествия в Константинополь и города Малой Азии. Летом 1913 г. он совершил свою 13-ю поездку на Святую Гору, растянувшуюся на пять лет. Наблюдая за бурными событиями вокруг имяславия, он сам стал собирать соответствующие материалы и, уяснив видную роль в них владыки Антония, судя по всему, первым обратился к нему. Похоже, что в том начальном, не сохранившемся, послании, отправленном, вероятно, поздней осенью 1913 г., он обещал владыке выслать эти свои материалы (в публикуемом ниже письме он называет их «работой по имя-божникам»), но по каким-то причинам этого не сделал.

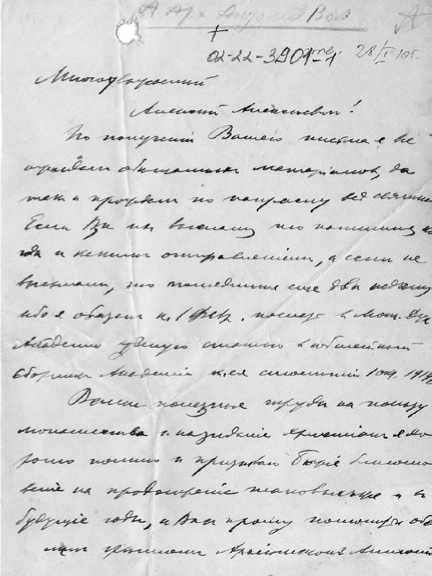

Позиция Павловского относительно «афонской смуты» совпадала с позицией архиепископа, и тот ожидал обещанные тексты, но они не приходили, и в январе 1914 г. владыка отправил на Афон следующее письмо:

Письмо владыки Антония (Русский архив Андреевского скита)

+

Многоуважаемый

Алексей Алексеевич!

По получении Вашего письма я все ожидал обещанных материалов, да так и прождал понапрасну все святки. Если Вы их выслали, то напишите, когда и каким отправлением, а если не высылали, то подождите еще две недели, ибо я обязан к 1 февр<аля> послать в Моск<овскую> дух<овную> академию крупную статью в юбилейный сборник Академии к ее столетию 1 окт<ября> 1914 г.4

Ваши полезные труды на пользу монашества и назидания христиан я хорошо помню и призываю Божие благословение на продолжение таковых же и в будущие годы, а Вас прошу помолиться обо мне грешном.

Архиепископ Антоний5

Вне сомнения, речь явно идет о святках 1914 г., то есть письмо к Павловскому на Афон было отправлено, вероятно, сразу после празднования Богоявления (6 января ст. ст.). Что касается юбилейного сборника МДА, то владыка обоснованно подчеркивал свое заинтересованное участие в нем, т. к. в 1890–1895 гг., будучи в сане архимандрита, он служил ректором Академии. Его ректорство было тогда отмечено подъемом уровня преподавания и престижа МДА. Упомянутая статья — «О загробной жизни и вечных мучениях» — открывала юбилейный сборник, имея внизу текста дату 22 января 1914 г., то есть, действительно, между письмом к Павловскому и окончанием статьи прошло около двух недель.

По получении письма (от члена Священного Синода!) смущенный Павловский выслал свою «работу по имябожникам», подождав, как просил владыка, некоторое время: на пришедшем в скит письме архиепископа стоит помета: отв<ечено> 28/I .

Ответ Павловского владыке Антонию не найден, хотя он оставлял в своем архиве машинописные копии собственных писем. О событиях на Афоне в 1913 г. он писал немало: среди его рукописей в РААС есть целая папка «К истории афонской смуты, т. е. имябожничества»6, статья «Гусар-схимник Антоний Булатович»7, разного рода записки и дневники.

Его отношение к партии о. Антония (Булатовича) и к ее подавлению емко выражено в составленном им отчете для российских дипломатов в Салониках:

Отчет № 1

за второе полугодие 1913 года по Святой Горе Афонской

Об имябожнической смуте

Вследствие имябожнической смуты в Пантелеймоновском монастыре и Андреевском ските на Афон русским правительством была командирована специальная комиссия, прибывшая сюда 5 июня на военном стационере «Донец» и состоявшая из архиепископа Никона, генерального консула в Константинополе А. Ф. Шебуни-на, преподавателя Духовной академии проф. С. В. Троицкого, чиновников посольства г. Серафимова и г. Щербины. Вследствие упорства смутьянов 1 июля прибыл пароход «Херсон» и против бунтовщиков были приняты более серьезные меры. 8 июля, после введения в Андреевский скит изгнанного бунтовщиками игумена о. Иеронима, комиссия вместе с взятыми и добровольно пожелавшими поехать бунтовщиками имябожниками, уехала с Афона.

С официальной стороны вопрос о имябожнической смуте на Афоне закончился и порядок и спокойствие восстановлены, но тем не менее смута послужила к дальнейшему выезду с Афона русских монахов и вообще сократившая численность здесь русского иночества слишком на тысячу человек8.

Свидетельство Павловского по «смуте» стало основой тесных его взаимоотношений с российской дипломатией, и на рубеже 1914–1915 гг. он получил статус афонского корреспондента Российского генерального консульства в Салониках: теперь он имел официальные полномочия и возможности помогать русскому святогорскому монашеству, в особенности его беднейшим слоям — келиотам, каливитам, сиромахам. Эти заботы составляли стержень его деятельности на Афоне.

Об этом знал и архиепископ Антоний. В письме-напоминании владыки к Павловскому последнему не могли не польстить слова о его «полезных трудах на пользу монашества и назидания христиан». Думается, есть смысл немного рассказать о его жизни и деятельности.

Алексей Алексеевич Павловский родился 19 марта 1877 г. Его мать, опереточная артистка, скончалась спустя пять недель после его рождения, и воспитанием мальчика занялась его тетка. В 14-летнем возрасте он пешком ушел в Москву из дома своих опекунов в Симбирске, питаясь по дороге подаяниями. Посетив несколько монастырей, он стал мечтать о монашестве, но, попав в Москву, поступил в театральное училище, и его юношество раздваивалось между этими двумя интересами — монастырем и театром. Юноша странствовал по России, зарабатывая в случайных местах и иногда выступая на провинциальной сцене. Тянуло его и к литературе, и в 20-летнем возрасте он опубликовал первую статью, впоследствии пробовав свое перо в самых разных сферах и обнаружив особый талант в составлении путеводителей. Главным трудом его жизни, оцененным современниками и, вероятно, замеченным владыкой Антонием, стал популярный «Всеобщий иллюстрированный путеводитель по монастырям и святым местам Российской империи и Афону». Павловский также издавал журнал «Монастырь» и печатал в отечественной периодике регулярные корреспонденции с Афона и с христианского Востока.

Архиепископ Антоний поблагодарил за присланные материалы, но таковое письмо, которое в публикуемом ниже тексте Павловского названо

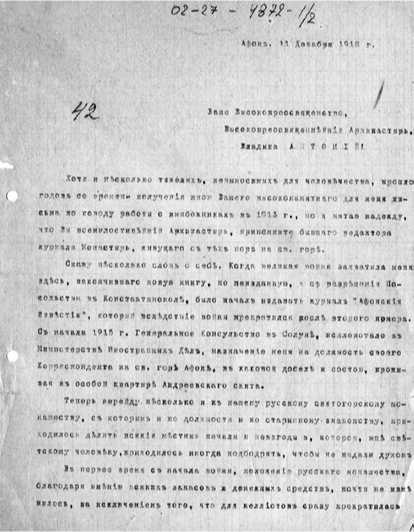

«высокопамятным», не обнаружено. Первая страница письма А. А. Павловского

После краткой переписки в начале

1914 г. минуло четыре с половиной года. Разразилась мировая война, затем революция. Афон оказался отрезанным от России, и спустя более года после большевистского переворота, 11 декабря 1918 г., Павловский пишет новое письмо владыке Антонию, на четырех машинописных страницах. Оно является редчайшим свидетельством о судьбе святогорцев в ту переломную эпоху.

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Архипастырь, Владыка АНТОНИЙ!

Хотя и несколько тяжелых, невыносимых для человечества прошло годов со времени получения мною Вашего высокопамятного для меня письма по поводу работы о имябожниках в 1913 г., но я питаю надежду, что Вы, всемилостивейший архипастырь, припомните бывшего редактора журнала «Монастырь», живущего с тех пор на св. горе.

Скажу несколько слов о себе. Когда великая война захватила меня здесь, закончившего новую книгу9, но неизданную, я с разрешения Посольства в Константинополе было начал издавать журнал «Афонские известия», который вследствие войны прекратился после второго номера. С начала 1915 г. Генеральное консульство в Солуне исхлопотало в Министерстве иностранных дел назначение меня на должность своего корреспондента на св. горе Афон, в каковой доселе и состою, проживая в особой квартире Андреевского скита.

Теперь перейду несколько и к нашему русскому святогорскому монашеству, с которым и по должности, и по старинному знакомству приходилось делить всякие местные печали и невзгоды и которое мне, светскому человеку, приходилось иногда подбодрять, чтобы не падали духом.

В первое время с начала войны положение русского монашества благодаря имению всяких запасов и денежных средств почти не изменилось, за исключением того, что для келлиотов сразу прекратилась денежная из России корреспонденция, которая хотя с 1915 г. и наладилась, но уже не в тех размерах, как ранее. He сразу вздорожали, как теперь, всякие продукты, и не сразу упал русский рубль. До половины прошлого года русское монашество имело чрез своих доверенных в Одессе возможность получать переводы, но затем это прекратилось. Простая же почта от родных и знакомых прекратилась еще с конца 1916 г. и только изредка некоторым проскальзывало письмецо. Газет из России с 1918 г. никто не получал, и что творилось в России и на белом свете, приходилось узнавать из французских и греческих газет, а последние не отличались правдивыми сведениями.

Ухудшение материального положения русского монашества шло постепенно и ныне дошло до того, что многие распродавали утварь, материалы и мебель, чтобы собрать необходимое количество денег для покупки хлебных продуктов, которыми запаслись до лета, но более ресурсов не осталось у многих никаких. Еще во второй половине прошлого года русское монашество обратилось чрез г. посланника в Афинах с просьбой просить Русское правительство ссудить его 600 000 драхмами, ручаясь своим имуществом в России, но вторичный переворот не дал закончиться этому вопросу. Мне говорил сербский владыка Варнава, бывший в России, что на Российском духовном соборе предполагался вопрос об Афоне.

Несмотря на то что русский Пантелеймонов монастырь имеет много леса на Афоне, собственные метохи вне его, что дает ему возможность продавать первый и сеять хлебные злаки на вторых, и то он во время войны благодаря многочисленности населения и питающихся принужден был войти в долги. Русские наши Андреевский скит и Ильинский распродавали в течение года всякие материалы, доски, железо и т. д., а Ильинцы еще в прошлом году продали свое судно, которое теперь совершенно проели.

Русские келлиоты (88 келий) не только продавали материалы, но даже многие должны были сдирать с крыш железо на продажу, чтобы накопить деньги на покупку съестных продуктов. К тому же в прошлом же году случилось два несчастных случая, также повлиявшие на материальное положение русского монашества. Первое из них потопление германской подводной лодкой пантелеймоновского судна с пшеницей, и второе, крушение судна с общественными разными съестными продуктами, выписанными из Александрии сообща: монастырем, скитами и Братством келий. В последнем крушении виноваты отчасти и сами монахи, так как судно благополучно прибыло в гавань Пантелеймонова монастыря, под праздник Св. Димитрия Солунского, и монастырцы ни сами не разгрузили его, ни предупредили своевременно других, а на утро после праздника вследствие поднявшейся бури судно снялось и пошло к островам, около берегов Афона, где и наскочило на камень и затонуло. Хотя и была спасена небольшая часть груза, но в попорченном виде, а остальное пропало.

Кроме вышеуказанных четырех организаций, на Афоне проживают калливиты и кавиоты (пустынники-квартиранты), положение которых было очень плачевное, т. к., питаясь подаянием от больших обителей и келий, они в последние года ввиду сокращения всюду расходов не получали помощи в прежнем размере, да и работы их по кустарным изделиям прекратились. В видах сего, по моему докладу, была с июля пр<ошлого> года учреждена Междуобительская продовольственная комиссия, состоящая из представителей: Пантелеймонова монастыря, двух скитов и Братства келий и меня от Ген<ерального> ко<нсульст>ва. Комиссия зарегистрировала 488 человек беднейших и распределила на получение рационного хлебного пайка в размере 12 ф<ранков> в месяц на человека между четырьмя старшими организациями. Кроме того, работоспособным из них была дана возможность работать в французской лесной комиссии на Афоне и в крупных обителях, занявшихся разработкой своих земельных участков для расширения огородов и посева злаков хлебных. К сожалению, афонская почва требует больших затрат по обработке. Во всяком случае, многие монахи, в особенности в келиях, обратились к тому, с чего следовало начать и что постоянно делали греческие келлиоты, ни копейки с родины не получавшие, но все имеющие деньги, т. е. к обработке земли и получении с них продуктов и даже доходов. Правда, что ни Ильинскому (8 д<есятин>), ни Андреевскому (17 д<есятин>) по своей малоземельности участки не могли приносить пользу. Русский Андреевский скит в этом году получил обратно свою метоху около Каваллы, но сильно разоренную.

Военная повинность в течение войны уменьшила население Афона почти на 600 ч. да умерло около 200 ч., и в России осталось около 500 чел.

Греческое правительство ввело на Афоне монастырское автономное самоуправление и командировало в помощь Протату своего чиновника-юриста. Создавшееся положение также угнетает русское монашество, ибо местные греки после пребывания на Афоне франко-русского отряда сильно озлоблены против русских, и ныне создают новые канонизмосы10, в которых все в пользу господствующих монастырей и много против русских. Между тем вопрос об Афоне, согласно постановлению Лондонской конференции, приостановленный до окончания войны, не может быть закончен без Российского правительства, и Гр<еческое> пр<авительство> поступило в данном случае исключительно, воспользовавшись положением Российской империи, которой якобы не до Афона и не до русской монашеской колонии.

Как видно из письма о. Питирима Андреевского11 арх. Иерониму12, положение стало лучше и, даст Бог, все устроится по-хорошему.

Извиняюсь за свое длинное письмо и, прося Вашего Святительского благословения, остаюсь нижайший Вашего Высокопреосвященства слуга13.

Почему Павловский обратился именно к владыке Антонию с таким посланием? Во-первых, он знал, насколько владыка неравнодушен к афонским делам. Во-вторых, до него явно дошли сведения, что после взятия большевиками власти в Петрограде и Москве сопротивление им сосредотачивалось на Юге России и на Украине. Наверное, Павловский также знал об избрании владыки Антония в мае 1918 г. митрополитом Киевским и Галицким, а в июле — председателем Всеукраинского Церковного Собора. Такое высокое положение давало афонитам основания на надежды. В-третьих, следует обратить внимание на время написания, декабрь 1918 г., то есть спустя несколько недель после окончания Первой мировой войны (у Павловского — «великая война»): эта новость не могла не породить у русских святогорцев надежду на нормализацию их жизни.

Но Павловский не знал, что именно в те дни, когда он писал свое письмо, правительство гетмана Скоропадского в Киеве пало под натиском петлюровцев, которые, войдя в украинскую столицу, арестуют владыку Антония и отправят его в заточение.

России, горевшей в междоусобице, в самом деле было не до Афона, которым теперь занялась Греция. Сама империя сошла с геополитической сцены, ее дипломаты оказались в «подвешенном состоянии», не говоря уж об их корреспондентах. В августе 1919 г. Павловский, после 6-летнего беспрерывного пребывания на Святой Горе, был взят там полицией и выслан.

М. В. Шкаровский подробно рассказывает об этом инциденте: «10 августа 1919 г. в Свято-Пантелеимоновский монастырь приехал настоятель русской Свято-Троицкой церкви в Афинах архимандрит Сергий (Дабич). В сопровождении А. А. Павловского он около полутора недель объезжал русские скиты и келлии Святой Горы, выясняя их положение и проблемы. Однако 21 августа о. Сергий и Павловский были арестованы и на следующий день принудительно высланы с Афона. Причиной ареста якобы послужило совершенное архимандритом нарушение постановления Протата о непременной явке всех приезжих на Святую Гору в Кинот. Арестованных на мулах под охраной солдат доставили в Дафну, где держали до прибытия парохода под караулом в комнате конака Руссика. Больше А. А. Павловский, несмотря на его официальный статус консульского корреспондента, на Афон допущен не был»14.

Он отправился к архимандриту Сергию в Афины, оставив в скиту все свои бумаги, а спустя год скончался в греческой столице, в возрасте всего 45-ти лет. Его могилу на русском кладбище в Пирее, как бесхозную, срыли лет двадцать тому назад15.

Можно с основанием предположить, что владыка и его афонский корреспондент все-таки встретились. Весной 1920 г. митрополит вместе с частями армии Деникина эвакуировался из Новороссийска в Грецию. Праздник Благовещения он справил у о. Сергия (Дабича) в Афинах, где тогда пребывал и Павловский.

Владыка Антоний в трапезной Пантелеимоновского монастыря, 23 апреля 1920 г.

Из Афин владыка отправился на Афон, где провел почти пять месяцев. В свой первый день в Пантелеимоновско м монастыре (18 апреля), обращаясь к братии,

Владыка Антоний на освящении храма в Нагорном Руссике, 27 июля 1920 г.

он произнес знаменательные слова о том, что «давно надумал оставить кафедру и поселиться на Афоне, и даже писал старцам о принятии его в обитель, но разные церковные дела и проекты заставляли его откладывать свое намерение, но вот теперь, после понесенных трудов на Соборах, когда церковные дела более или менее устроены, а светская власть перешла к большевикам, он твердо решил ехать на Святую Гору и жить здесь долго, пока не позовут обратно в Россию. „Я приехал к Вам не как святитель, а прошу принять меня как простого инока“, — и с этими словами он сделал земной поклон братии»16.

В то афонское пребывание у митрополита были и праздничные моменты: в день св. Пантелеимона, 27 июля, он возглавил освящение великолепного храма в Нагорном Руссике — последней русской постройки на Святой Горе.

Однако 4 сентября владыка Антоний получил телеграмму от Врангеля, который вызывал его в Крым для возглавления Высшего Церковного Управления Юго-Запада России. Надежды на возрождение православной державы еще не умирали, и митрополит спешно покинул Афон.

После окончательного поражения белого движения, обосновавшись в Сербии, владыка не переставал стремиться на Святую гору. Летом 1922 г., когда он получил указ патриарха Тихона об упразднении возглавляемого им Высшего Русского Церковного Управления за границей, владыка решил подчиниться патриаршей воле и удалиться на Афон. Этому намерению воспрепятствовали сразу с двух сторон — и русская эмиграция, не желавшая терять любимого пастыря, и афонское правительство, Протат. Полученная виза была аннулирована: владыка воспринял это как вышнюю волю17.

Спустя два года, уже полностью взяв на себя ответственность перед эмигрантской паствой, он все-таки кратко посетил Святую гору — в пасхальный период 1924 г., на пути в Палестину ради подъема там заброшенной духовной миссии. Чаяние стать афонским схимником уже было в прошлом.

Однако до конца своей жизни он переписывался со святогорцами и по сути дела оставался единственным иерархом, заботившимся о Русском Афоне.

Список литературы Владыка Антоний (Храповицкий) и его афонский корреспондент Алексей Павловский

- Антоний (Храповицкий), архиеп. Еще о книге схимонаха Илариона «На горах Кавказа» // Русский инок. 1912. № 10. С. 63-64.

- В память столетия (1814-1914) Императорской Московской Духовной Академии. В 2-х ч. Сергиев Посад: типография Св.-Троицкой Сергиевой лавры, 1915.

- Жалнина-Василькиоти И. Л. «Родной земли комок сухой». Русский некрополь в Греции. М.: Русский путь, 2012. 272 с.

- Иларион (Алфеев), митр. Священная тайна Церкви: Введение в историю и проблема тику имяславских споров. Изд. 3-е, испр. СПб.: Изд-во Олега Обышко, 2013. 912 с.

- История Русского Свято- Пантелеимонова монастыря на Афоне с 1912 до 2015 года. Святая Гора Афон: Изд. Русского Свято- Пантелеймонова монастыря на Афоне, 2015. 888 с.

- Русское монашество на Афоне в 1913-1918 гг. Отчеты А. А. Павловского в Генеральное консульство в Салониках / Публ. М. Г. Талалая // Россия и христианский Восток. Вып. 2-3. М.: Индрик, 2004. С. 595-617.

- Талалай М. Г. Русское кладбище в Пирее. М.: Вирд, 2002. 48 с.

- Талалай М., Троицкий П., Шкаровский М. История русского Афона. М.: Индрик, 2016. 463 с.

- Хондзинский П., прот., Павлюченков Н. Н., Даренский В. Ю., Иванов И., свящ., Шкаровский М. В., Базанов П. Н., Гаврилов И. Б. Митрополит Антоний (Храповицкий) - выдающийся русский иерарх, мыслитель, богослов XX в. К 160-летию со дня рождения (1863-1936). Материалы круглого стола научного проекта СПбДА «Византийский кабинет» // Русско- Византийский вестник. 2024. № 3 (18). С. 124-160.

- Шкаровский М. В. Тысяча лет Русского Афона. Духовный подвиг русского монашества. СПб.: Изд-во СПбПДА, 2016. 200 с.