Влияние арктического колебания на температурный режим восточной части Балтийского региона

Автор: Гечайте И., Погорельцев А.И., Угрюмов А.И.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены статистические оценки влияния Арктического колебания (АК) на температурный режим восточной части Балтийского региона, характеризующийся высокой межгодовой и межсезонной изменчивостью. Важно отметить, что в области интенсивного потепления климата в зимний период на европейской территории России могут наблюдаться аномально низкие температуры. АК является одной из глобальных структур атмосферной циркуляции, имеющей тесные связи с изменчивостью погоды в Северной Европе. Аномалии АК возникают в верхних слоях атмосферы (стратосфере) и только потом передаются в нижние слои тропосферы. Проникающие из стратосферы в тропосферу аномалии циркуляции могут сохраняться в течение долгого времени (до 2 мес.). Таким образом, аномалии АК могут использоваться как предикторы в долгосрочном прогнозе погоды. В свою очередь, изменения стратосферного полярного вихря и внезапные стратосферные потепления могут быть связаны с геомагнитной активностью. Возможно, что геомагнитная активность влияет на меридиональный градиент температуры, а затем - на изменения структуры зонального ветра в стратосфере, которые оказывают воздействие на циркуляцию в тропосфере. Связь стратосфера-тропосфера проявляется в зимний период. Поэтому в работе представлен анализ аномальных похолоданий, которые отмечались в восточной части региона Балтийского моря зимой. Одновременно рассмотрены особенности циркуляции атмосферы, связанные с изменением фазы АК. Анализируемый временной интервал охватывает 1951-2014 гг.

Арктическое колебание, полярный вихрь, аномально холодные месяцы, восточная европа, типы атмосферной циркуляции

Короткий адрес: https://sciup.org/142103594

IDR: 142103594 | УДК: 551.513, | DOI: 10.12737/13478

Текст научной статьи Влияние арктического колебания на температурный режим восточной части Балтийского региона

В восточной части Балтийского региона погода в холодный сезон является очень переменчивой не только из года в год, но и внутри одного сезона. Причиной этого является географическое положение региона, через который проходят воздушные массы различных типов. Недалеко от Балтийского региона находится Арктика, откуда приходят холодные арктические воздушные массы. С запада, с Атлантики, в исследуемый регион поступают влажные и теплые воздушные массы. С востока, со стороны Азиатского континента, из Сибири, приходят особо холодные континентальные воздушные массы.

Основными глобальными структурами атмосферной циркуляции, влияющими на погодные условия как во всей Северной Европе, так и в рассматриваемом регионе, являются Северо-Атлантическое колебание (САК) и Арктическое колебание (АК). Они регулируют интенсивность циклонической и анти-циклонической деятельности и, следовательно, адвекции различных воздушных масс. При оценке данной связи часто используются каталоги типов атмосферной циркуляции, поскольку конкретный тип атмосферной циркуляции может повлиять на формирование экстремальных условий погоды. Эти каталоги используются для оценки изменчивости погодных условий (или климата) на основании заранее установленных типов атмосферной циркуляции. Типы циркуляции чаще всего выделяются с учетом положения фронтов, структуры поля давления в данном регионе (положение ложбин и гребней на синоптических картах) [Hoy et al., 2013], а также на основании направления циклонических и антициклонических вторжений [Дзердзеевский, 1975].

Арктическое колебание описывается изменениями первой эмпирической ортогональной функции давления на уровне моря в Северном полушарии (20– 90° N) зимой. Один центр давления находится в Арктике, а другой — в области между 37° и 45° N [John et al., 2008]. Выделяют две фазы АК — отрицательную и положительную, которые по-разному влияют на погодные условия в Северном полушарии.

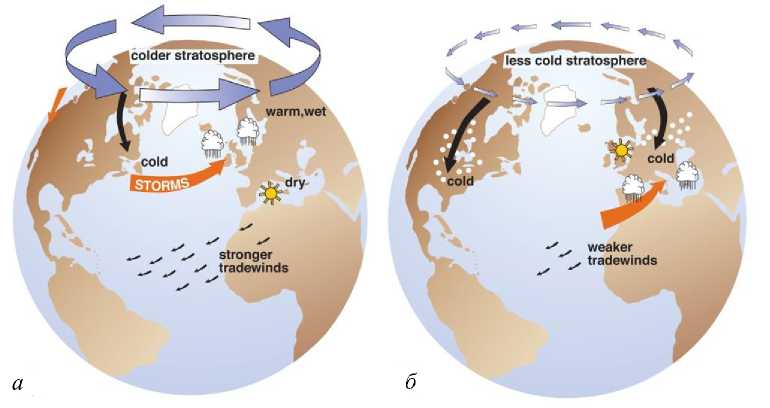

На рис. 1 отображены схема полярного вихря и его влияние на погодные условия при разной интенсивности [John et al., 2008]. Индекс АК отрицателен, когда над Северным полюсом наблюдается относительно высокое давление, а над умеренными широтами (примерно над 45° N) — низкое. При отрицательной фазе АК вихрь вокруг Арктики ослабевает, что позволяет холодному воздуху проникать не только в центральные, но и южные районы Европы, Азии и Северной Америки [Hosansky, 2003]. При положительной фазе АК распределение давления противоположное [Jovanovic et al., 2008]. Во время этой фазы зона высокого давления в умеренных широтах вызывает сдвиг западно-восточного переноса и струйного течения на север [Cohen, 2011]. Эта ситуация способствует притоку теплого и влажного океанического воздуха в Европу и Северную Америку. При положительной фазе АК холодный арктический воздух не распространяется так далеко на юг, как при отрицательных значениях индекса АК: сильный западно-восточный перенос блокирует холодный воздух внутри арктических широт.

Следует отметить, что существует тесная связь между процессами в стратосфере и тропосфере, а именно между интенсивностью стратосферного полярного вихря и фазой приземного АК. По мнению многих авторов, это объясняется вертикальным распространением планетарных волн, которые, зарождаясь в тропосфере, распространяются в стратосферу, где взаимодействуют со средним потоком [Мордвинов и др., 2007б; Кулямин, Дымников, 2014].

К сожалению, процессы, влияющие на образование той или иной фазы АК, недостаточно изучены. Обсуждаются разные гипотезы, среди которых можно упомянуть повышение эмиссии парниковых газов и уменьшение ледников в Арктике [Stricherz, 2001], изменение количества водяного пара в стратосфере [Solomon et al., 2010], изменение концентрации озона в стратосфере [Wallace, Thompson, 2001], внезапные потепления в стратосфере [Cohen, 2011; Варгин и др., 2015]. Важно отметить, что изменения солнечной и геомагнитной активности могут влиять на смену фазы САК (и, соответственно, АК), которое отвечает за характер межширотного переноса тепла в атмосфере и океане [Жеребцов и др., 2008].

Как известно, АК и САК объясняют похожие вариации распределения давления, различие только в том, что САК — региональная тропосферная мода, а АК отражает изменчивость барического поля во всем Северном полушарии. Установлено, что аномалии АК чаще всего появляются сначала в стратосфере и только потом передаются вниз, в тропосферу [Baldwin, Dunkerton, 1999]. Вместе с тем пространственная структура корреляционных связей межгодовых вариаций геомагнитной активности в зимний период с изменениями барического поля и температуры в тропосфере и стратосфере Северного полушария весьма напоминает структуру Арктической осцилляции (АО). Это объясняет сложную географическую зависимость многочисленных проявлений геомагнитной активности в атмосфере. Вероятно, именно этим можно объяснить усиленную реакцию циркуляции атмосферы в районе зимних океанических центров действия, где АО проявляется в наибольшей степени [Мордвинов и др., 2007].

Важно отметить, что до конца 1960-х гг. наблюдалось одновременное снижение уровня геомагнитной активности, интенсивности АО и САК. Затем индексы возросли, достигнув максимальных значений во время зим 1989/90 и 1992/93 гг., и снизились к началу первого десятилетия XXI в. [Мордвинов и др., 2007а]. В периоды, когда преобладают зимние сезоны с положительной фазой АО, над Арктикой создается зона более низкого давления и наблюдаются положительные аномалии температуры в северной части Евразии, а также над большей частью США. Таким образом, есть все предпосылки проанализировать возможное влияние АК на зимние погодные условия в Балтийском регионе.

Рис. 1. Положительная ( а ) и отрицательная фаза ( б ) Арктического колебания. Влияние фазы АК на зимнюю погоду в Северном полушарии [Stricherz, 2001]

Целью данной работы является получение статистических оценок влияния Арктического колебания на температурный режим и изменение циркуляции атмосферы в восточной части региона Балтийского моря.

МЕТОДИКА

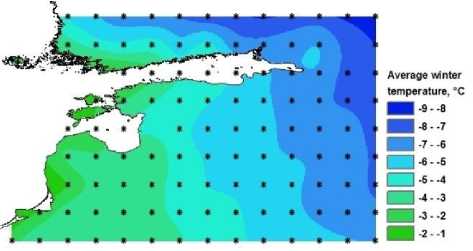

В работе проводится анализ холодных зим за период 1951–2014 гг. в восточной части Балтийского региона, т. е. для территории, ограниченной 54–62° N и 20–33° E (рис. 2). Расчеты проведены по данным с разрешением 0.5°. Для получения результатов использовались данные среднемесячной и суточной температуры воздуха (CPC GHCN/CAMS t2m analysis (land)) в каждой точке сетки (всего 106 точек) из базы данных European Climate Assessment and Dataset KNMI Climate Explorer []. По среднемесячным значениям температуры воздуха в каждой точке были рассчитаны нормированные аномалии температуры (1) и на основании этих аномалий выделены особо холодные и особо теплые зимы за 1951–2014 гг.:

z= (x - x) a

где x — многолетняя среднемесячная приземная температура воздуха; х — средняя температура воздуха для определенного месяца и года; σ — среднее квадратичное отклонение температуры.

Влияние АК на температуру исследовалось путем сравнения аномальных похолоданий с типами атмосферной циркуляции. Они определялись на основании автоматизированной схемы [Jenkinson, Collison, 1977], в которой главными показателями являются геострофический ветер и завихренность потока воздуха (табл. 1) [Post et al., 2002; Chen, 2000]. Для расчета указанных показателей были использованы данные по среднесуточному давлению, приведенному к уровню моря, из базы данных реанализа NCEP/NCAR для 16 точек в области 50–70° N

Рис. 2. Распределение температуры воздуха на рассматриваемой территории в 1951–2014 гг.

и 10–40° E. Всего выделено 27 типов атмосферной циркуляции, которые дальше комбинировались в обобщенные типы (восемь по направлению потока воздуха и два по типу завихренности).

Суточные и среднемесячные значения индексов АК получены из базы данных NOAA Climate Prediction Center []. Для визуализации данных использовалась программа геоинформационной системы ArcMap 10.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В распределении температуры для данного региона большую роль играет расстояние от Балтийского моря, влияние которого распространяется примерно на 30–100 км от берега. Ближе к берегу моря зимой наблюдаются более теплые погодные условия, а также увеличивается температурный градиент. Средняя температура воздуха за декабрь–февраль 1951–2014 гг. колеблется от –1.7 °C в западной части региона до –8.1 °C на северо-востоке (рис. 2). Средняя температура воздуха зимой в исследуемом регионе равна –5.2 °C. В среднем температура опускается ниже нуля 18 ноября и опять становится положительной 27 марта, самые минимальные температуры фиксируются в феврале (примерно 11 февраля – 7.9 °C). Однако существуют годы, когда температура воздуха сильно отклоняется от долгосрочной климатической нормы (приблизительно в 2–3 раза).

Таблица 1

Типы циркуляции, определенные на основании направления воздушного потока, оценки общей завихренности ( W) и ее сопоставления с пороговым значением завихренности ( F )*

|

Описание |

Интерпретация |

|

Направление потока воздуха (С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ) |

| W |< F |

|

Антициклоническая завихренность (А) |

Когда | W |>2 F и W <0 |

|

Циклоническая завихренность (Ц) |

Когда | W |>2 F и W >0 |

|

Смешанный тип (направление потока воздуха+завихренность) |

Когда F <| W |<2 F |

|

Неклассифицированный тип (Н) |

Когда W < среднегодовой W , F < среднегодовой F |

*На основании сопоставления W и F выносится решение о типе циркуляции.

Таблица 2

Критерии классификации зимних месяцев по степени аномальности температурных условий в восточной части региона Балтийского моря

|

Характеристика месяца |

Экстремально холодный |

Аномально холодный |

Холодный |

Норма |

Теплый |

Аномально теплый |

Экстремально теплый |

|

Пределы z |

z <-2.11 |

-2.1< z <-1.41 |

-1.4< z <-0.71 |

-0.7< z <0.7 |

0.71< z <1.4 |

1.41< z <2.1 |

z >2.11 |

|

Категория |

-3 |

-2 |

-1 |

0 |

+1 |

+2 |

+3 |

По среднемесячным значениям температуры воздуха в каждой точке сетки были рассчитаны нормированные аномалии температуры ( z ) и выделены особо холодные и особо теплые месяцы за период с 1951 по 2014 г. Для определения термических условий зимы использовалась классификация, предложенная К. Пфистером [Przybylak et al., 2005; Maheras et al., 1999]. На ее основе выделяется семь категорий термических условий зимних месяцев — от экстремально холодных до экстремально теплых (табл. 2). Выделено всего 24 холодных, 17 аномально холодных и 4 экстремально холодных месяца. Также за этот период выявлено 39 теплых, 8 аномально теплых и 1 экстремально теплый зимний месяц.

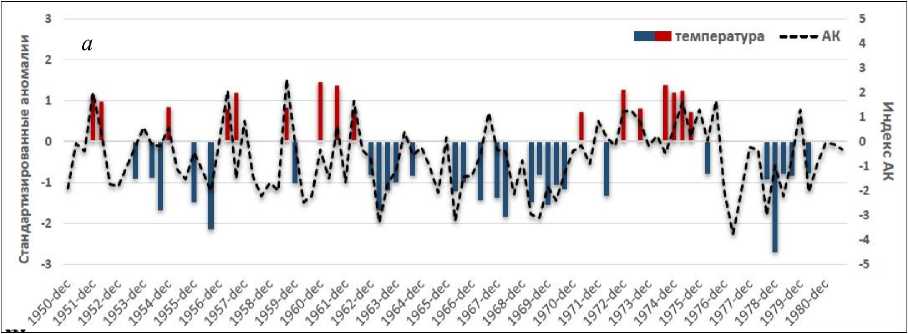

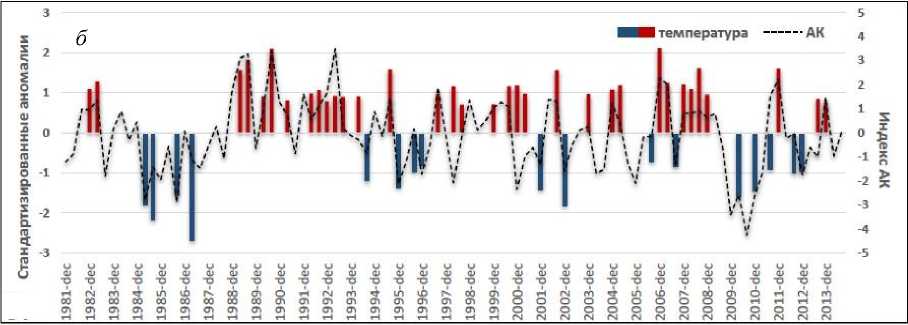

Установлено, что аномалии среднемесячной температуры воздуха при категориях -1, -2, -3 чаще всего охватывают не менее 50 % всей территории. Такие аномальные погодные условия создаются при изменении крупномасштабной атмосферной циркуляции в Северном полушарии. В исследуемый период экстремально холодными были (год/месяц) 1978/12, 1987/01, 1956/02, 1985/02; аномально холодными месяцами являлись 1955/12, 1967/12, 1969/12, 2001/12, 2002/12, 2010/12, 1963/01, 1966/01, 1967/01, 1968/01, 1969/01, 1972/01, 1985/01, 2010/01, 1954/01, 1966/02, 1986/02 (рис. 3 а , б).

Рассмотрим теперь совместный временной ход нормированных аномалий температуры в зимние месяцы и индекса АК с 1950 по 2014 г. На рис. 3, а, б хорошо видна достаточно высокая прямая корреляция временных рядов: положительным значениям АК, как правило, соответствуют положительные аномалии температуры, низким значениям АК — отрицательные аномалии температуры. Корреляция между средней температурой воздуха зимой во всем регионе и индексом АК равна r=0.71 (при 99 % статистической значимости). Более тесные связи установлены для континентальной части рассматриваемой территории. Можно заметить (рис. 3, а, б), что во второй половине анализируемого промежутка времени намного реже фиксируются аномально хо- лодные месяцы, особенно в 1988-2008 гг. Это очень хорошо отражает и изменчивость индекса АК на данном временном интервале. Ранее было установлено, что в данном регионе АК сильно влияет также на характеристики снежного покрова [Rimkus et al., 2014].

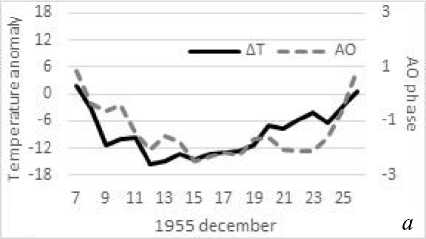

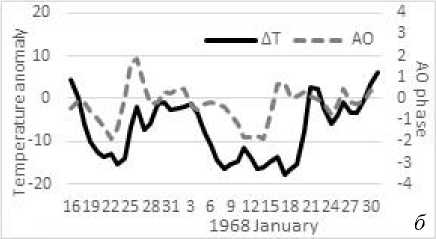

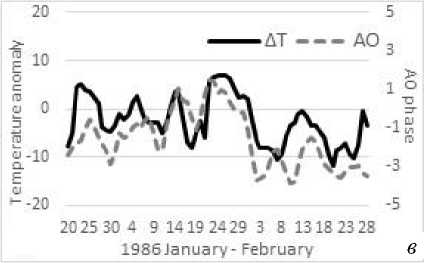

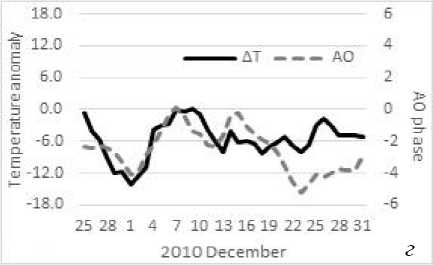

На основе полученных результатов, показывающих, что существует тесная связь между крупномасштабной циркуляцией атмосферы и вариациями температуры воздуха, можно оценить, как быстро температурный режим реагирует на изменение фазы АК. Для этого был проведен анализ временного хода суточных данных по аномалиям температуры и индекса АК для 17 аномально холодных месяцев в 1951-2014 гг. В качестве примера представлены колебания значений данных параметров в декабре 1955, в январе 1968, в январе–феврале 1986 и в декабре 2010 г. (рис. 4, а - г ).

Анализ суточных данных показал схожесть временного хода АК и температуры воздуха. Установлено также, что при смещении временного ряда температуры относительно индекса АК от 2 до 6 сут вариации значений индекса АК и аномалии температуры воздуха становятся практически синхронными. Это доказывает, что температура меняется быстро в связи с изменениями циркуляции атмосферы при смене фазы АК: время реакции в среднем от 2 до 6 дней.

Для оценки особенностей циркуляции в аномально холодные зимние месяцы проведен статистический анализ типов атмосферной циркуляции. Установлено, что в аномально холодные зимние месяцы господствовала антициклоническая циркуляция (41 % всех дней), при этом часто наблюдался перенос воздуха из восточной четверти горизонта — 32 % (чисто восточный перенос — 13 %, юго-восточный — 13 % и северо-восточный — 6 %). Выделяются январь 1961, декабрь 1978 и январь 2010 г., когда отрицательные аномалии температуры определялись другими циркуляционными условиями.

Рис. 3 . Особо холодные и теплые зимние месяцы и значения индекса АК в 1951–1981 гг. ( а ) и 1981–2014 гг. ( б )

Рис. 4 . Временной ход индекса АК и температуры воздуха в восточной части региона Балтийского моря

Следует отметить связь особо холодных месяцев в данном регионе с показателями солнечной и геомагнитной активности: чаще всего холодные месяцы встречались в периоды низкой солнечной активности, а вот одна из самых теплых зим 1989 г. совпадает с максимумом геомагнитной активности и вы- сокими значениями индекса АК. Результаты других исследований согласуются со статистическими связями, найденными в данной работе. В работе [Мордвинов и др., 2007а] установлено, что коэффициент корреляции между геомагнитной активностью и АК равен r=0.32.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлена связь между фазой АК и температурой воздуха в восточной части региона Балтийского моря (коэффициент корреляции r =0.71). Анализ ежедневных данных показал, что в аномально холодные зимние месяцы изменения фазы АК сравнительно быстро влияют на температурное поле данного региона. Это происходит за счет перестройки атмосферной циркуляции: реакция температурного поля запаздывает относительно изменений показателя АК на 2–6 сут. Во время холодных периодов при отрицательной фазе АК господствует антицикло-ническая циркуляция и восточный перенос, что в среднем не характерно для данного региона.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 14-17-00685).

Список литературы Влияние арктического колебания на температурный режим восточной части Балтийского региона

- Варгин П.Н., Володин Е.М., Карпечко А.Ю., Погорельцев А.И. О стратосферно-тропосферных взаимодействиях//Вестник РАН. 2015. Т. 85, № 1. С. 39-46.

- Дзердзеевский Б.Л. Общая циркуляция атмосферы и климат. М.: Наука, 1975. С. 288.

- Жеребцов Г.А., Коваленко В.А. Молодых С.И., Рубцова О.А. Солнечная активность и динамические процессы в атмосфере и теплосодержании Мирового океана//Солнечно-земная физика. 2008. Вып. 12. Т. 2. С. 268-271.

- Кулямин Д.В., Дымников В.П. Моделирование общей циркуляции тропосферы-стратосферы-мезосферы с включением D-слоя ионосферы//Гелиогеофизические исследования. 2014. Вып. 10. С. 5-44.

- Мордвинов В.И., Иванова А.С., Девятова Е.В. Арктическая осцилляция и тропосферно-стратосферные взаимодействия//Солнечно-земная физика. 2007б. Вып. 10. С. 106-112.

- Мордвинов В.И., Иванова А.С., Девятова Е.В. Геомагнитная активность и общая циркуляция атмосферы//Солнечно-земная физика. 2007а. Вып. 10. С. 16-24.

- Baldwin M.P., Dunkerton T.J. Propagation of the Arctic Oscillation from the stratosphere to the troposphere//J. Geophys. Res. 1999. V. 104, N D24. P. 937-946.

- Chen D. A monthly circulation climatology for Sweden and its application to a winter temperature case study//Intern. J. Climatology. 2000. N 20. P. 1067-1076.

- Cohen J. Eurasian snow cover variability and links with stratosphere-troposphere coupling and their potential use in seasonal to decadal climate predictions//Climate Test Bed Joint Seminar Series. NCEP, Camp Springs, Maryland. 2011.

- Hosansky D. The Arctic Oscillation: A key to this winter‘s cold -and a warmer planet//NCAR News Release. 2003. URL: www.ucar.edu (accessed April 08, 2012).

- Hoy A., Jaagus J., Sepp M., Matschullat J. Spatial response of two European atmospheric circulation classifications (data 1901-2010)//Theoretical and Applied Climatology. 2013. N 112. P. 73-88 DOI: 10.2112/JCOASTRES-D-10-00157.1

- Jenkinson A.F., Collison F.P. An initial climatology of gales over the North Sea//Synoptic Climatology Branch Memorandum N 62. Bracknell: Meteorological Office, 1977. P. 18.

- John N., Scott S., Suim T., Wittoya K. North Atlantic Oscillation (NAO)/Arctic Oscillation (AO)//Department of Meteorology SJSU. 2008. URL: http://www.met.sjsu.edu (accessed November 11, 2010).

- Jovanovic G., Reljin I., Reljin B. The influence of Arctic and North Atlantic Oscillation on precipitation regime in Sеrbia//IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. V. 4, N 1. 2008. 012025 DOI: 10.1088/1755-1307/4/1/012025

- Maheras P., Xoplaki E., Davies T., Martin-Vide J., Bariendos M., Alcoforado M.J. Warm and cold monthly anomalies across the Mediterranean Basin and their relationship with circulation; 1860-1990//Intern. J. Climatology. 1999. N 19. P. 1697-1715.

- Post P., Truija V., Tuulik J. Circulation weather types and their influence on temperature and precipitation in Estonia//Boreal Environment Research. 2002. N 7. P. 281-289.

- Przybylak R., Majorowicz J., Wojcik G., Zielski A., Chorazyczewski W., Marciniak K., Nowosad W., Olinski P., Syta K. Temperature changes in Poland from the 16th to the 20th centuries//Intern. J. Climatology. 2005. N 25. P. 773-791.

- Rimkus E., Kazys J., Butkute S., Gecaite I. Snow cover variability in Lithuania over the last 50 years and its relationship with large-scale atmospheric circulation//Boreal Environment Research. 2014. N 19. P. 337-351.

- Solomon S., Rosenlof K., Portmann R., John D., Sean D., Sanford T., Plattner G.K. Contributions of stratospheric water vapor to decadal changes in the rate of global warming//Science. 2010. V. 327, N 5970. P. 1219-1223. 1182488 DOI: 10.1126/science

- Stricherz V. UW scientists say Arctic Oscillation might carry evidence of global warming//University of Washington. 2001. URL:http://www.washington.edu/news/2001/06/01/uw-scientists-say-arctic-oscillation-might-carry-evidence-of-global-warming/(accessed September 10, 2015).

- URL: http://eca.knmi.nl (accessed August 18, 2015).

- URL: http://www.cpc.ncep.noaa.gov (accessed August 18, 2015).