Влияние аутокомпетентности на профессиональное саморазвитие педагога в современных условиях дистанционного образования

Автор: Савва Наталия Викторовна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 1 (72), 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты эмпирического исследования, направленные на изучение роли аутокомпетентности, как одной из ведущих компетентностей профессиональной деятельности педагога в условиях дистанционного образования. Описан опыт внедрения полученных практических результатов исследования в практику работы с педагогами в том числе и в дистанционном формате.

Дистанционное образование, профессиональное развитие педагога, саморазвитие, самообразование, аутокомпетентность

Короткий адрес: https://sciup.org/148311057

IDR: 148311057 | УДК: 377.374

Текст научной статьи Влияние аутокомпетентности на профессиональное саморазвитие педагога в современных условиях дистанционного образования

В условиях сложившейся ситуации в России и в мире в целом, обусловленной пандемией, особенно актуальным является вопрос о дистанционном обучении. С одной стороны, это открывает новые перспективы в развитии как учащихся, так и самих педагогов. Однако, все участники образовательного процесса столкнулись с рядом сложностей, требующих пересмотра многих позиций в образовании и обучении.

Использование информационных технологий в образовании опирается на нормативную базу, в частности на закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», где мы находим такое определение дистанционных образовательных технологий: «Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [16]. Несмотря на то, что образование в удаленной форме обеспечено законодательной базой и имеет апробацию на практике, необходимо отметить, что дистанционное образование всегда воспринималось как дополнительный или вынужденный инструмент, поскольку как в России, так и во всем мире всегда существовала единая модель обучения, где обязателен прямой контакт педагога с обучаемым.

Однако, события последних лет в мировой экономике, глобализация общества, развитие интернет-технологий, расширяющие доступ к качественному образованию, внесли свои коррективы. Кроме того, вынужденный опыт в мире и в России в 2019–2020 году в связи с пандемией обусловил всеобщий переход на дистанционное образование, что обнажило ряд проблем не только организационного, но и психологического характера. Учитывая проведенные исследования экспертов Федерального института развития образования Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации (ФИРО РАНХиГС) по готовности российских школ к но вому учебному году в условиях повышенной эпидемиологической опасности, а также более ранние исследования по проблемам дистанционного образования, можно обобщить приведенные данные [9].

Экспертами выделено две группы проблем: организационного спектра и психологического характера.

Организационные проблемы заключаются в материально-техническом обеспечении дистанционного формата обучения. В частности, указано, что широкий выбор образовательных платформ требует тщательного отбора информации в соответствие с образовательной программой. Это порождает проблему нехватки методической поддержки педагога: недостаточно навыков построения урока в формате онлайн, сложность выбора ресурсов и технологий, отсутствие принципа построения домашних заданий. Отмечено, что 14% педагогов не имеют необходимого методического оснащения, а 33% имеют частичное оснащение. Следовательно, согласно данным ФИРО РАНХиГС, только половина опрошенных педагогов имеет методические и дидактические материалы, скорректированную учебную программу, необходимые цифровые ресурсы для дистанционного обучения. Кроме того, контроль за деятельностью учащихся для педагога осложнен тем, что самостоятельная работа не всегда может быть выполнена самим учащимся без посторонней помощи. Соответственно, это может оказывать отрицательное влияние на качество получаемых знаний. Данную проблему освещали в более ранних исследованиях как возможную проблему в будущем [14]. Отдельную сложность представляет вовлечение родителей в образовательный процесс. Обилие негативных реакций со стороны ближайшего окружения ребенка обусловлено повышением доли участия родителей и других взрослых в организации учебной деятельности детей. Разрешение возникающих в связи с этим конфликтных ситуаций создает дополнительную эмоциональную нагрузку для педагога. Особого внимания требует вопрос обеспечения педагогов дополнительным образованием в области дистанционных технологий. Необходимость в этом проистекает из недостаточной способности педагогов самостоятельно справляться с дефицитом навыков дистанционного взаимодействия, о чем заявляет более трети педагогов по данным проведенных исследований.

К числу психологических трудностей стоит отнести: 1) Увеличение доли самостоятельной работы учащихся, несвоевременность контроля и проверки педагогом выполненных заданий в силу технических причин, приводит к накоплению невыполненных домашних заданий у учащихся. Это, в свою очередь, провоцирует возрастание психологического напряжения с обеих сторон. 2) Возникновение затруднений у многих педагогов заключается в объяснении теоретического материала онлайн при отсутствии непосредственного контакта с учащимися. Данную проблему отмечает 34% опрошенных учителей. Это создает сложность в удержании внимания учащихся в процессе презентации учебного материала. 3) Невозможность глубокого эмоционального общения в дистанционном формате порождает затруднения в получении педагогом полноценной обратной связи от учеников, что не дает ему полноценной информации о качестве усвоения информации слушателями. 4) Сложность использования процессов групповой динамики в образовательном пространстве не обеспечивает необходимого уровня эмпатии и интеракции. Это отмечалось ранее в работах ряда авторов как предположение о вероятности возникновения подобных трудностей при осуществлении обучения в удаленной форме [1, 6].

В то же время переход к новому образовательному формату знакомит педагога с виртуальной педагогической реальностью и задает новые векторы для развития в условиях нового современного информационного поля. Опросы педагогов показывают, что те специалисты, которые приняли вызов новой дистанционной педагогической парадигмы, своевременно начали использовать современные образовательные платформы, быстро адаптировались и испытали меньше негатива и напряжения в сравнении со своими коллегами, которые не проявили гибкость. Новая форма образовательного пространства демонстрирует такую стратегию, в рамках которой значительно повышается доля самостоятельной активности самого педагога. В концепции В.А. Петровского данная стратегия поведения связана с надситуативной активностью, что является побуждающим фактором к его личностному росту [8]. По мнению автора, в данном случае решаются задачи личностного плана, которые переводят педагога на новый уровень развития. Данный механизм описан нами ранее в наших публикациях [11].

Можно наблюдать проявление двух стратегий поведения у специалистов: сопротивление изменениям, негативное отношение к сложившейся ситуации и активный поиск новых паттернов поведения, развитие недостающих навыков, повышение знаний в области информационных технологий. Это порождает ряд вопросов. Первый вопрос: какого рода педагогическая компетентность, при наличии прочих равных, способствует большей гибкости, адаптированности, восприимчивости к новому, способности быстро овладевать недостающими навыками в условиях вынужденных быстрых изменений, в частности при переходе к дистанционной модели обучения? Второй вопрос: эффективна ли модель дистанционного образования не только в рамках обучения других, но и как средство самообразования и саморазвития?

Переход образовательной модели на принципы компетентностного подхода подчеркивают, что значимость имеют не только знания, умения и навыки сами по себе, а возможность эффективно и успешно их применять на практике. Способность отрефлексировать свой уровень компетентности в целом и способность к коррекции отдельных личностных черт и дополнения недостающих навыков связана с особым видом компетентности – аутокомпетентности.

Учитывая различные подходы к изучению феномена аутокомпетентности, мы можем отметить ее значимую роль в формировании других видов компетентностей. Так, рассматривая аутокомпетентность как способность индивида объективно формировать представления о самом себе, готовность к самоанализу, саморегулированию, самосовершенствованию, изменению личностных и поведенческих черт), ряд авторов подчеркивает значимость аутокомпетентности в процессе развития личности (И.А. Зимняя, А.А. Деркач, А.П. Ситников, Л.А. Степнова, В.В. Столин и др.) [3]. Акцент на значении аутокомпетентности для успешного функционирования в профессии делают такие авторы как А.А. Бодалев, Э.Ф. Зеер, В.Н. Казанцев, И.С. Кон, Ю.М. Орлов [5], которые отмечают следующие ее характеристики: базисная, инвариантная характеристика специалиста любого профиля, обеспечивающая владение собственным профессиональным ресурсом для решения профессиональных задач, способствующая стремлению к профессиональному росту и адекватному самооцениванию, грамотность в использовании технологий преодоления профессиональных деструкций и пр. Другие ученые подчеркивают особую роль аутокомпетентности в становлении социально-коммуникативного взаимодействия (В.А. Агапов, А.Г. Асмолов, Н.С. Глуханюк, А.А. Деркач, А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.) [2, 3], где отмечается способность к успешной социализации личности как в профессии, так и в жизни в целом, что проявляется в адаптивности, самостоятельности, ответственности.

Очевидно, что эти характеристики придают аутокомпетентности особый статус универсализма, а именно, метакомпетентности, проявляющейся во всем спектре компетентностей, которыми владеет субъект, пронизывающую их и являющуюся в их развитии движущим механизмом.

Понятие метакомпетентность можно охарактеризовать как: способность к быстрой адаптации, приспособления к новым условиям, готовность к непрерывному обучению/образованию, готовность к переносу имеющихся знаний, умений, способностей на новые объекты деятельности; совокупность необходимых умений и навыков, на которых в дальнейшем базируется компетентность; необходимая основа (базис) в виде «надструктурного входа», которая служит для облегчения приобретения и усвоения других компетентностей, обеспечивающая способность к эффективному переходу на новую ступень познания, образования или профессионального мастерства; надстройка, которая обеспечивает эффективную реализацию всех профессиональных компетентностей, являясь надсистемной, надпредметной, которая может быть позиционирована как компетентность высшего (творческого, креативного) уровня; «функциональная грамотность», «практическая способность вступать во взаимодействие с человеческим и инструментальным окружением для решения профессиональных и жизненных задач». Данные характеристики метакомпетентности отражены в ряде отечественных и зарубежных работ [7, 17].

Таким образом, аутокомпетентность, являясь метакомпетентностью является своего рода способностью к стратегическому мышлению в построении внутреннего плана развития, выступает надструктурным, надсистемным и надпредметным феноменом. Будучи ориентированной на личность, всегда носит обобщенный характер, что проявляется в более легком усвоении других видов компетентностей. Так, повышение аутокомпетентности не только позволяет педагогу осуществлять внутриличностные перестройки, но и способствует выведению профессиональной деятельности на более высокий уровень. Следовательно, аутокомпетентность, как осознание себя в деятельности и деятельности в себе, не только присутствует в самой профессиональной педагогической деятельности и общении, но и находится над ней, осуществляя своего рода рефлексию. Аутокомпетентность может быть тем необходимым условием, которое позволяет педагогу не только успешно ориентироваться в современных реалиях, но и адаптировать образовательное пространство «под себя». Для этого педагогу необходимо занять активную позицию в собственном развитии.

В нашей работе в рамках эмпирического исследования мы изучали влияние дистанционного обучения на профессиональный компонент аутокомпетентности, проявлениями которого является готовность педагога к развитию, проявлению самостоятельности и ответственности. Кроме того, нами была изучена роль стимулирующих и препятствующих факторов для профессионального развития в условиях дистанционной модели. Мы провели сравнительный анализ двух групп педагогов. К первой группе относились педагоги, которые не имеют опыта дистанционного обучения, во второй группе мы получили результаты анкетирования педагогов после полугодового опыта работы в дистанционном формате. Для исследования мы использовали методику анкета «Оценка уровня готовности педагога к развитию», разработанную авторы В.И. Зверевой, Н.В. Немовой [4]. Цель данного исследования заключалась в проверке следующего предположения: каким образом аутокомпетентность влияет на формирование ответственности, самостоятельности и готовности к развитию в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации дистанционной модели образования.

В результате проведенной диагностики мы получили следующие результаты и провели сравнительный анализ данных.

В описании анализов результатов мы использовали следующие обозначения: Группа 1 – педагоги, не имеющие опыта работы в дистанционном формате; Группа 2 – педагоги, имеющие опыт дистанционного обучения в течение полугода.

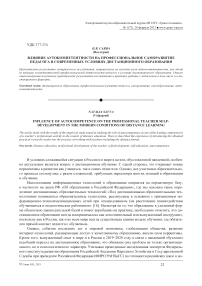

На основе результатов анкетирования предполагается отнести педагогов к той или иной категории: активное развитие, несложившееся развитие и остановившееся развитие. В рамках нашей диагностики на основании полученных результатов в последнюю категорию не вошел никто. Все респонденты распределились в первых двух категориях.

У педагогов Группы 1 количество лиц с активным развитием выше, чем у педагогов Группы 2, однако на статистическом уровне на основании критерия углового преобразования Фишера достоверность различий не подтверждается (φ=0,411, p>0,05). Следует признать, что частота встречаемости педагогов с активным и несложившимся развитием в выборках педагогов Группы 1 и Группы 2 примерно одинаковая и близка к соотношению 1:1.

Рис. 1. Оценка сформированности профессионального компонента аутокомпетентности педагогов, %

Это же подтверждается и при соотнесении эмпирических данных балльных оценок уровня сфор-мированности профессионального компонента аутокомпетентности педагогов. По критерию Стьюдента для независимых выборок средние показатели в группе педагогов Группы 1 и Группы 2 имеют незначительные различия: t=-1,073, p=0,09. При этом средние баллы в группе педагогов Группы 2 оказываются более высокие, чем у педагогов Группы 1. Можно предполагать, что педагоги Группы 2 имеют тенденцию выше оценивать свой профессиональный потенциал, тем не менее, эти данные нуждаются в более серьёзной проверке.

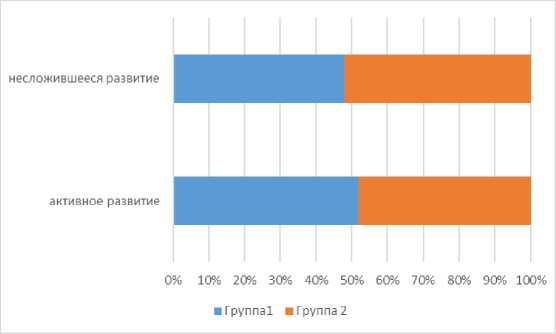

При более детальном анализе можно заметить различия в значимости стимулирующих и препятствующих факторов развития профессиональной аутокомпетентности у педагогов исследуемых групп. Рассмотрим их далее.

В отношении факторов, препятствующих профессиональному развитию, педагоги Группы 1 и Группы 2 имели разные оценки. По мнению педагогов Группы 1, чаще всего препятствием является собственная инерция (среднее значение 3,19) и недостаток ресурсов (среднее значение 3,03). Педагоги Группы 2 в качестве ограничивающих факторов чаще называли недостаток времени (среднее значение 4,08) и на втором месте были ограниченные ресурсы (среднее значение 3,29).

В целом отмечены следующие достоверные различия в субъективной значимости различных сдерживающих факторов:

-

‒ для педагогов Группы 1 более значимы факторы, связанные с общением в педагогическом коллективе, а именно: враждебность окружающих, зависть, ревность и т. п. (0,00**) и неадекватная обратная связь от коллег и руководства (0,00**), а также неудачный предыдущий опыт (р=0,05*);

-

‒ педагоги Группы 2 прежде всего указывают на недостаток времени (р=0,00**), что свидетельствует об их чрезмерной загруженности (субъективной или объективной).

■ Группа 2 ■ Группа!

Рис. 2. Оценка препятствующих факторов профессионального развития педагогов, средние значения

При сравнении средних значений, прежде всего, можно заметить тенденцию к более высоким средним баллам по большинству факторов у педагогов Группы 1. Возможно, именно с этим связано такое количество выявленных достоверных различий.

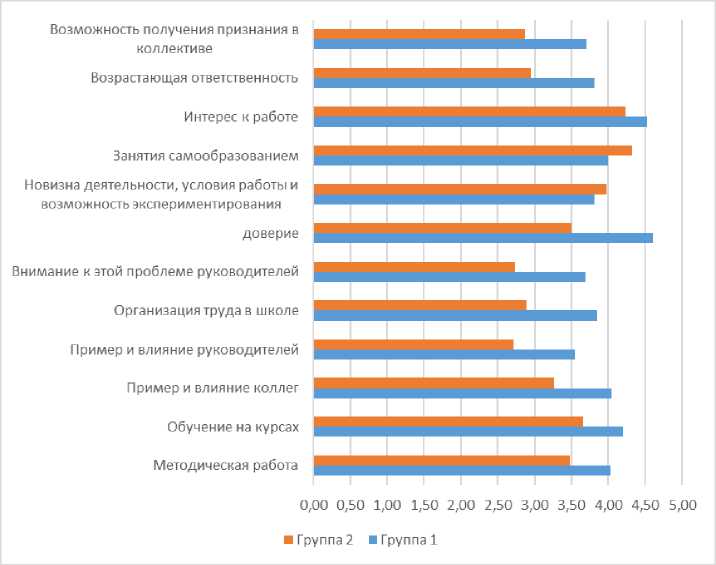

В целом отметим, что ключевыми факторами, которые стимулируют профессиональное развитие, по мнению педагогов Группы 1, явились: доверие (среднее значение 4,61) и интерес к работе (4,53). У педагогов Группы 2 таковыми явились занятия самообразованием (среднее 4,32) и интерес к работе (среднее значение 4,24). На последних местах среди факторов, побуждающих к профессиональному развитию, были: возможность получения признания в коллективе, внимание руководителей к это проблеме, пример и влияние руководителей.

Исходя из проведенного анализа стимулирующих факторов профессионального развития, ключевым различием в их оценках педагогами Группы 1 и Группы 2 является значимость фактора доверия. Педагогов Группы 2 доверие в большей степени мотивирует на повышение собственного уровня профессионального развития.

Рис. 3. Оценка стимулирующих факторов профессионального развития педагогов, средние значения

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что дистанционная модель образования не оказывает влияния непосредственно на готовность педагогов к развитию.

Однако, кроме изучения взаимосвязи дистанционного обучения и готовности педагога к развитию, нами были изучены стимулирующие и препятствующие для развития факторы. Мы сравнили результаты двух групп педагогов, одна из которой состояла из педагогов, имеющих опыт дистанционного взаимодействия, другая – работающая в традиционной модели обучения. При сравнении результатов относительно данных стимулирующих и препятствующих факторов, мы обнаружили следующие различия.

У педагогов, которые не работали в дистанционной модели обучения, отмечены внешние причины как максимально препятствующие для развития факторы. В частности, среди таких причин они выделяют враждебность окружающих, зависть, ревность и т. п. и неадекватная обратная связь от коллег и руководства. Это может свидетельствовать о недостаточной оценке педагогом своей роли и ответственности в собственном развитии. Таким образом, в традиционной образовательной модели смещение локуса контроля вовне может являться показателем недостаточно развитой аутокомпетентности.

У педагогов, работающих в дистанционном формате, ведущим препятствующим фактором является нехватка времени. Вероятно, нововведения потребовали от педагогов освоения новых форм образовательного процесса, что требует больших временных затрат.

Анализ стимулирующих факторов готовности к развитию позволил также обнаружить различия по результатам данных двух групп педагогов. Так, в группе педагогов, имеющих опыт дистанционного взаимодействия, среди стимулирующих факторов в развитии у большинства педагогов максимальную оценку получили занятие самообразованием и интерес к работе. В группе педагогов, не имеющих опыта работы в дистанционном формате такой фактор, как интерес к работе тоже оценен респондентами достаточно высоко, вторым стимулирующим фактором, имеющим высокие баллы, отмечен показатель – доверие.

Наше внимание привлекает то, что респонденты, работающие в дистанционной модели, отметили самообразование как ведущий фактор, стимулирующий готовность к развитию. Полученные данные исследований ФИРО РАНХиГС также подтверждают значение самостоятельной работы в области собственного развития для быстрой адаптации к новым условиям.

Это позволяет говорить о том, что новые педагогические реалии стимулируют педагога к обнаружению у себя недостаточного количества навыков для работы в условиях дистанционного обучения. Следующие за этим действия внутреннего плана: рефлексия собственной деятельности, формирование объективного представления о состоянии собственной профессиональной компетентности, возникновение потребности в получении недостающего количества знаний, умений и навыков побуждают к самообразованию. Такая самостоятельная деятельность в области собственного развития в терминологии В.А. Петровского является надситуативной активностью, в рамках которой активно развивается аутокомпетентность [6].

С одной стороны, высокий уровень профессионального компонента аутокомпетентности, включающий в себя такие навыки, как способность к самоанализу, рефлексия собственной деятельности, способность к самокоррекции и саморазвитию будут помогать педагогу адаптироваться к новым условиям труда. С другой стороны, повышение аутокомпетентности в условиях дистанционной модели образования будет способствовать развитию таких качеств как самостоятельность и ответственность педагога. Данные качества в новых педагогических реалиях особенно необходимы, поскольку была подчеркнута роль самообразования в развитии педагога. Педагог, обладающий высоким уровнем осознанности в области самого себя, своих способностей и возможностей, собственных действий, в том числе и профессиональных, будет брать на себя большую ответственность и проявлять самостоятельность в отношении собственного развития.

Итак, дистанционная модель образования как новое условие, в которое попадает педагог сегодня, не влияет непосредственно на готовность педагога к развитию. Однако, удаленный формат работы побуждает в большей степени к самообразованию, чем традиционный формат обучения. Высокий уровень развития аутокомпетентности способствует тому, что самообразование будет осуществляться проще в связи с пониманием целей и задач относительно самого себя. Это будет способствовать большей самостоятельности и ответственности педагогов.

Разработка и внедрение программы по развитию аутокомпетентности, на наш взгляд, является перспективным направлением в повышении квалификации педагогов в современных условиях при увеличении доли дистанционного образования.

Одной из эффективных форм такого самостоятельного дистанционного повышения уровня квалификации для педагогов могут служить Массовые открытые онлайн-курсы (МООК). Термин произошел от английского Massive open online course (MOOC) и обозначает обучающий курс с массовым интерактивным участием с применением технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет, что является одной из форм дистанционного образования. Впервые популярность они приобрели в 2012 г. через такие проекты, как Coursera, Udacity и Udemy. Подобные курсы рассчитаны на слушателей различного уровня подготовки и тематической направленности [19].

Разработанная нами программа в рамках научного исследования помимо очной апробации еще регулярно проводится как программа повышения квалификации в институте практической пси- хологии «ИМАТОН» и имеет форму онлайн курса. Участие слушателей в вебинарах может осуществляться как в режиме реального времени, так и использоваться ими в записи. Получение обратной связи от участников осуществляется посредством вопросно-ответной формы в специализированном чате и в процессе самих занятий, и в дистанционной связи с ведущим, и при проверке домашних заданий. Данный опыт позволяет нам констатировать, что использование дистанционных технологий может являться инструментом повышения уровня квалификации педагога, а также возможным средством для саморазвития. Предоставление дополнительных методических материалов позволяет участникам самостоятельно углубить свои знания относительно изучаемого материала. Дистанционная связь с ведущим обеспечивает возможность уточнения возникающих вопросов. Использование дистанционной модели обучения позволяет принять участие в данном обучающем курсе из любой точки мира, что обеспечивает повышение возможностей самообразования в дистанционной форме. Значительная доля самостоятельных заданий позволяет специалисту занимать активную позицию в собственном развитии и самостоятельно обнаруживать у себя проблемные зоны в уровне развития своей профессиональной компетентности. Это позволяет создавать собственный маршрут развития по преодолению имеющихся барьеров. Развитая аутокомпетентность обеспечивает для педагога такую возможность, т. к. повышение уровня осознанности не только способствует своевременной коррекции необходимых пробелов, но и самостоятельно ставить цели собственного развития и выбирать образовательные платформы для их реализации.

Таким образом, произошедшие события в России, побудившие к массовому использованию дистанционных технологий, способствовали пересмотру педагогами эффективности собственной деятельности и себя в ней. Можно утверждать, что сложившаяся ситуация подтолкнула педагогов более глубокой рефлексии своей деятельности в контексте возникших условий. Многие остались без прямых указаний для работы, перед самостоятельным выбором, который предполагает «нащупывание вслепую» новых путей собственного развития. Аутокомпетентность является своеобразным маркером, готов ли человек к самостоятельному движению в собственном развитии, способен ли выявлять свои сильные и слабые стороны и работать над ними. Активная позиция педагога в собственной профессиональной деятельности и развитии позволяет отслеживать свои профессиональные потребности, эмоциональные затруднения, а также намечать пути собственного развития. Курсы дистанционного образования, в частности, направленные на саморазвитие, могут быть оптимальным подспорьем в профессиональном и личностном росте педагога в условиях дистанционного взаимодействия.

Список литературы Влияние аутокомпетентности на профессиональное саморазвитие педагога в современных условиях дистанционного образования

- Базарова Г. Возможности и ограничения кроссфункционального взаимодействия // Справочник по управлению персоналом. 2013. No 11. С. 81–84.

- Глуханюк Н.С. Психология профессионализации педагога. 2е изд., доп. Екатеринбург: Издво Рос. гос. проф.пед. унта, 2005.

- Деркач А.А., Степнова Л.А. Развитие аутопсихологической компетентности Государственных служащих. М.: Издво РАГС, 2003.

- Зверева В.И., Немова Н.В. Оценка уровня готовности педагога к развитию. [Электронный ресурс]. URL: https://gigabaza.ru/doc/4404.html (дата обращения: 26.10.2020).

- Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003.

- Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения. М.: Издво МГОУ, 2003.

- Ордобоева Л.М. Метакомпетенция как компонент содержания профессиональной иноязычной подготовки студентов в языковом вузе // Вестник Москов. гос. лингвистич. унта. 2014. No 14(700). C. 144–153.

- Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. М.: ТОО «Горбунок», 1992.

- Результаты экспрессопроса ФИРО РАНХиГС по готовности российских школ к новому учебному году в условиях повышенной эпидемиологической опасности. [Электронный ресурс]. URL: https://firo.ranepa.ru/novosti/890analizgotovnostikshkolerezultatyoprosa (дата обращения: 26.10.2020).

- Резчикова Е.В. Дидактические основы формирования метакомпетенций // Методолог. [Электронный ресурс]. URL: http://www.metodolog.ru/node/1618 (дата обращения: 20.10.2020).

- Савва Н.В. Психологопедагогические подходы к формированию аутокомпетентности педагогов дошкольного образования // Изв. Волгоград. гос. пед. унта. 2019. No 8(141). С. 113–118.

- Савва Н.В. Сам себе психолог. Развиваем аутокомпетентность, спасаемся от профессиональной деформации! [Электронный ресурс]. URL: https://www.imaton.ru/inst/prepodavateli/aisavva/ (дата обращения: 28.02.2021).

- Самойличенко А.К., Малахова В.Р. Развитие метакомпетенций студентов как психологическая основа будущей востребованности рынком труда // Современные исследования социальных проблем. 2012. No 12. С. 29. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitiemetakompetentsiystudentovkakpsihologicheskayaosnovabuduscheyvostrebovannostirynkomtruda (дата обращения: 26.10.2020).

- Трайнев В.А., Гуркин В.Ф., Трайнев О.В. Дистанционное обучение и его развитие: моногр. М.: Дашков и Ко, 2006.

- Фадеев Е.В. Организационные и психологические проблемы дистанционного обучения // Мир науки, культуры, образования. 2017. No 3(64). С. 308–310.

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No 273ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 28.02.2021).

- Brown B.R. MetaCompetence: A Recipe for Reframing the Competence Debate. Personnel Review. 1993. No. 22(6). P. 25–32.

- Heckman J.J., Kauts T. Hard evidence on soft skills // Labour Economics. 2012. Vol. 19. Iss. 4. P. 451–464.

- Kaplan, Andreas M.; Haenlein, Michael. Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster (англ.) // Business Horizons: journal. 2016. Vol. 59. No. 4. P. 441–450.