Влияние автолитических превращений на электрофизические свойства козьего мяса

Автор: Антипова Л.В., Титов С.А., Гребенщиков А.В., Демина Т.Н.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 3 (61), 2014 года.

Бесплатный доступ

Функциональные продукты представляются важным элементом сбалансированного, здорового питания. Они играют большую роль в улучшении структуры питания населения, являются средством предупреждения, ранней коррекции и профилактики переходных предболезненных состояний и разных заболеваний. Мясо и мясопродукты на его основе можно рассматривать как перспективное сырье для создания функциональных продуктов. Козлятина обладает несомненными диетическими свойствами и может быть использована в перерабатывающей промышленности, однако производство полноценных продуктов из козлятины, способных к длительному хранению практически не разработано. Химический состав нового мясного сырья - козьего мяса, на примере длиннейшей мышцы спины отличается высоким содержанием белка, влаги, золы и пониженным содержанием жира по сравнению с остальными видами мясного сырья, что позволяет создать на основе козьего мяса широкий сектор функциональных мясных продуктов. Поэтому изучена возможность использования козьего мяса в технологии производства функциональных продуктов. Показаны перспективы развития козоводства в России. Исследован характер автолиза козьего мяса методами электрофизического и гистологического анализа. В процессе автолиза козьего мяса меняются электрофизические свойства мясного сырья, которые коррелируют с морфологическими характеристиками. Основные автолитические изменения, происходившие с мышечной тканью на ранних сроках созревания, сводились в незначительной к степени литическим процессам, затрагивающим в той или иной степени структуру мышц на ранних этапах. На поздних сроках созревания выявляемые изменения носили массовых характер. Выявлено, что автолиз имеет характерные периоды и развивается в течение 12 часов, дальнейшие изменения имеют необратимый характер. Показана динамика изменения рН, содержания углеводных фракций в длиннейшей мышце спины. Результаты исследования динамики изменения рН, содержания углеводных фракций в длиннейшей мышце спины показывают соответствие классическим закономерностям автолиза, отмеченным в других источниках, но отличаются временным периодом. Определены стадии автолитических превращений в мясе.

Козье мясо, автолиз, электрофизические свойства, микроструктурный анализ, клеточная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/14040294

IDR: 14040294 | УДК: 637

Текст научной статьи Влияние автолитических превращений на электрофизические свойства козьего мяса

Гребенщиков А.В., Демина Т.Н., 2014

В 2011 году 2 сентября приказом Минсельхоза России № 294 была принята отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства в Российской Федерации на 20122014 гг. и на плановый период до 2020 года» Одной из основных целей Программы является развитие козоводства, возрождение социальной инфраструктуры путем увеличения объема производства высококачественной продукции козоводства [1]. Мясное козоводство в России имеет хорошие перспективы развития, так как, учитывая технологические аспекты содержания и кормления, мясные козы в наибольшей степени подходят для разведения в личных хозяйствах населения, а также в промышленных масштабах как альтернатива разведению КРС [2]. В связи с отсутствием научно обоснованных норм по переработке козьего мяса, ограниченностью данных в области исследования химии и биохимии автолиза, переработка козьего мяса в промышленных масштабах практически отсутствует.

Козлятина по вкусовым и питательным качествам сходна с бараниной, имеет высокие пищевые достоинства [3].Однако в ограниченных масштабах мясо коз используют при производстве колбасных изделий, а производство полноценных продуктов из козлятины, способных к длительному хранению, практически не разработано. В связи с этим представляется целесообразным разработка научно обоснованных промышленных ресурсосберегающих технологий производства и переработки туш и мяса коз [4].

Мясо в стадии окоченения, обладающее минимальной влагоудерживающей и влагосвязывающей способностями, имеет существенные ограничения по применению. Ввиду того, что этот период характерен накоплением кислых продуктов небелковой природы, на основе анализа данных продуктов можно судить о стадии автолитических превращений в мясе [5]. Поэтому задачей исследования являлось определение основных этапов автолиза.

Из анализа литературных источников следует, что длиннейшая мышца спины козьего мяса отличается повышенным содержанием полноценного белка, наименьшим содержанием соединительной ткани и жира по сравнению с другими мышцами. В связи с этим, объектом исследования служила длиннейшая мышца спины, представляющая особый интерес для создания технологии производства мясных функциональных продуктов питания.

При оценке автолиза использовали самый точный электрофизический метод анализа. Для измерения электрофизических свойств козлятины использовали установку, созданную на кафедре физики ВГУИТ, состоящую из мо- ста переменного тока с частотой 1-100000 Гц, ячейки для продукта, игольчатых электродов.

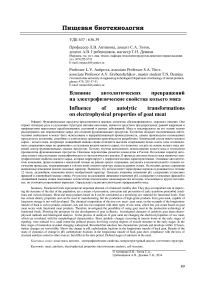

На рисунке 1 видно, что комплексное сопротивление уменьшается с увеличением времени хранения образца козлятины. Уменьшение сопротивления связано с увеличением концентрации высокоподвижных ионов водорода и их проводимости вследствие накопления молочной кислоты в исследуемом образце. Наиболее резкое падение сопротивления наблюдается на участке графика при частотах от 7 до 100 Гц и соответствует накоплению продуктов небелковой природы, а на участке графика от 100 Гц наблюдается плавное снижение комплексного сопротивления и соответствует изменению структуры клеточной мембраны.

Рисунок 1. Зависимость модуля комплексного сопротивления от частоты

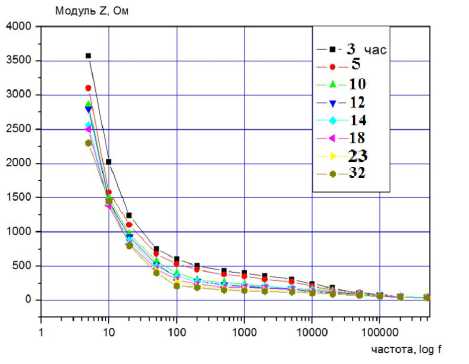

Из рисунка 2 видно, что наибольшее изменение зависимости угла сдвига от частоты наблюдается при 100 и 50000 Гц. Участок графика на частоте до 100 Гц соответствует накоплению продуктов небелковой природы, а участок графика от 50000 Гц соответствует изменению структуры клеточной мембраны клетки мяса.

Рисунок 2. Зависимость угла сдвига от частоты

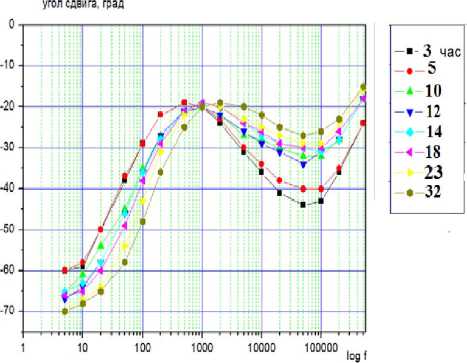

На рисунке 3 показана зависимость угла сдвига фаз между временными зависимостями тока и напряжения от времени хранения образца козьего мяса.

Рисунок 3. Зависимость угла сдвига от времени

График (рисунок 3) на частоте 100 Гц показывает изменение накопления ионов в системе исследуемого образца. Участок графика в промежутке времени от 3 до 8 часов соответствует накоплению молочной кислоты и АТФ в исследуемом образце мяса. Изменение графика в промежутке времени от 10 до 14 часов показывает распад АТФ и образование продуктов ее распада. Изменение графика в промежутке времени после 14 часов характеризует плавное снижение содержания молочной кислоты. График на частоте 50000 Гц показывает изменение структуры мембраны и внутренних компонентов клеток мяса, которое наблюдается в промежутке времени после 12 часов. Участок графика в промежутке времени от 3 до 10 часов показывает накопление свободных ионов в саркоплазме клетки. После 16 часов наблюдается разрушение плазмолеммы мышечного волокна и увеличение ионной проницаемости клеточных мембран. Этот процесс сопровождается разволокнением соединительной ткани. В промежутке времени от 10 до 16 часов наблюдается переходная область, когда первый процесс еще не закончился, а второй не начался.

Изменение рН мяса вызывает изменение активности катепсинов и растворимости мышечных белков. Динамика изменения рН, содержания углеводных фракций в длиннейшей мышце спины козлятины представлена в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что в парном козьем мясе (1-3 часа после убоя) рН имеет высокое значение и далее совершается распад гликогена на глюкозу и молочную кислоту. После 5 часов после убоя в мясе развитие посмертного окоченения приводит к росту глюкозы и молочной кислоты и, как следствие, снижению рН мяса в более кислую сторону и появлению поперечных трещин в мышечной ткани (рисунок 4).

Таблица 1

Динамика изменения рН, содержания углеводных фракций в длиннейшей мышце спины козлятины

|

Продол-житель-ность хранения, час |

рН мышечной ткани |

Содержание глюкозы, мг % |

Содержание молочной кислоты, мг % |

|

1 |

6,18 |

95,2 ± 1,3 |

333,4 ± 1,3 |

|

5 |

5,51 |

109,4 ± 1,5 |

766,5 ± 1,6 |

|

12 |

5,54 |

141,2 ± 1,8 |

760,3 ± 1,6 |

|

24 |

5,59 |

127,4 ± 1,2 |

752,2 ± 1,7 |

|

48 |

5,62 |

120,2 ± 1,8 |

728,9 ± 2,1 |

|

72 |

5,88 |

126,6 ± 1,4 |

721,3 ± 1,5 |

|

120 |

5,68 |

130,5 ± 1,5 |

715,5 ± 1,8 |

|

240 |

5,82 |

145,5 ± 1,3 |

703,5 ± 1,6 |

Максимальное накопление кислых продуктов небелковой природы наблюдается в промежутке от 4 до 8 часов хранения образца мяса и свидетельствует о наступлении посмертного окоченения козьего мяса в данный период.

Результаты электрофизических данных были дополнены микроструктурным анализом тканей и клеток. Для гистологического исследования структурной организации козлятины при различном времени созревания были отобраны образцы длиннейшей мышцы спины через 4, 12, 24 часа после убоя. Было выявлено, что козье мясо отличается более тонкой волокнистой структурой мышечной ткани, чем мясо крупного рогатого скота, поэтому развитие автолиза происходит в 2,5 раза быстрее.

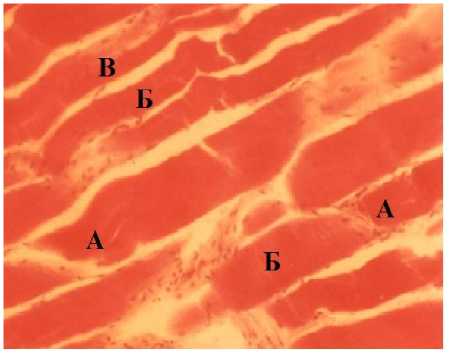

На отдельных участках срезов, где мышечная ткань выдерживалась 4 часа (рисунок 4), наблюдались признаки уплотнения структуры мышечных волокон, их деформация, появление отдельных поперечных, рваных трещин.

Рисунок 4. Деформация мышечных волокон и появление поперечных трещин в длиннейшей мышце спины при экспозиции 4 часа. Окр. гематоксилин-эозин. Ув. Ок. 7, об. 40. А – Поперечно-щелевидные нарушения мышечных волокон; Б - Фрагментация мышечных волокон; В - Соединительнотканные прослойки

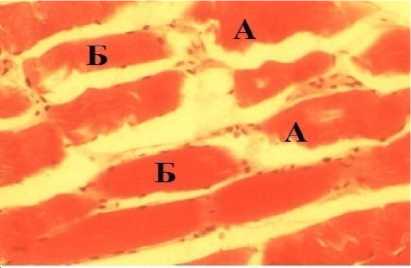

Усиление фрагментации и увеличение количества поперечных трещин в мышечных волокнах наблюдалось при экспозиции 12 часов (рисунок 5).

Рисунок 5. Усиление фрагментации и увеличение количества поперечных трещин в мышечных волокнах при экспозиции 12 часов. Окр. гематоксилин-эозин. Ув. Ок. 7, об. 40. А - Поперечно-щелевидные нарушения мышечных волокон; Б – Фрагментация мышечных волокон

Отмечалось усиление кариолитических процессов. Наблюдалась повсеместная неравномерность эозинофильной окраски мышечной ткани.

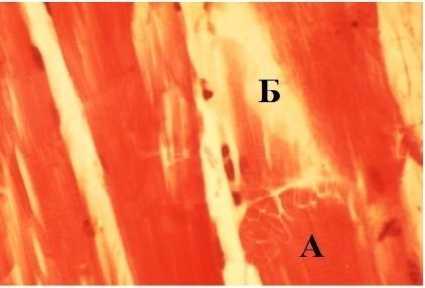

Рисунок 6. Поперечные разрывы и продольные разъединение мышечных волокон длиннейшей мышцы спины при экспозиции 24 часа. Окр. ге-матоксилин-эозин. Ув. Ок. 7, об. 90. А – Фрагментация мышечных волокон, Б - Разволокнение соединительнотканных волокон.

Значительные изменения выявлялись в препаратах, где мышечная ткань созревала 24 часа (рисунок 6). В образцах просматривалось дальнейшее усиление фрагментации и деструкции миофибрилл, разволокнение соединительнотканных волокон элементов, увеличение количества поперечных, рваных трещин. Заметны лизированные участки мышечных волокон.