Влияние блокового строения Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна на морфологические свойства локальных структур

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128448

IDR: 149128448

Текст статьи Влияние блокового строения Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна на морфологические свойства локальных структур

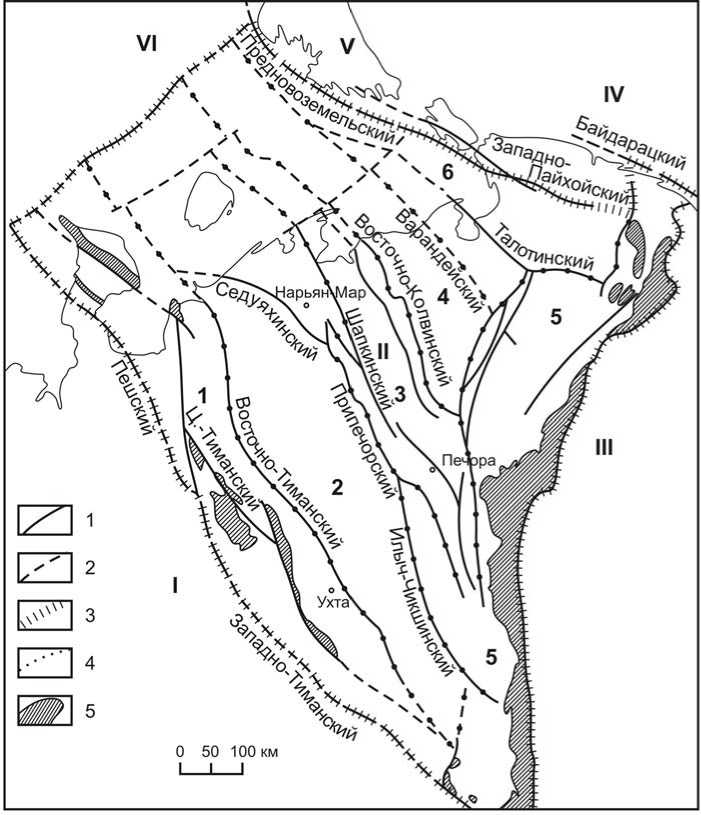

Одной из важных проблем геологии месторождений нефти и газа является обеспечение эффективного прогноза предполагаемых свойств поисковых объектов. Исследования, позволяющие делать такие прогнозы, должны быть многоуровневыми и основываться на большом количестве фактов и различных методах обработки. В настоящее время традиционные подходы для решения этой проблемы недостаточно эффективны. Использование геоинформационного подхода наиболее целесообразно при изучении и прогнозировании основных параметров структур (рис. 1).

Преимущество использования ГИС заключается в точной пространственной привязке локальных структур, возможности сопоставления их с другими объектами, в комплексном анализе атрибутивных параметров структур. Это позволило выявить ряд особенностей свойств локальных структур для мегаблоков с различной тектонической активностью.

С использованием геоинформа-ционной системы нами были выпол

Рис. 1. Фрагмент карты локальных структур ТП НГБ

нены расчеты средних морфологических характеристик структур по мегаблокам, входящим в Тимано-Печорс-кий геоблок, а также по нефтегазоносным областям Тимано-Печорской провинции в зависимости от тектонической активности мегаблоков.

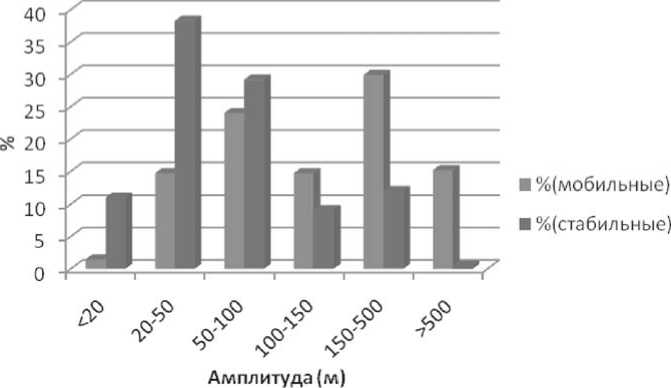

По данным геолого-геофизических материалов установлено слоистоблоковое строение земной коры [1] и выделены блоковые единицы, обладающие различной тектонической активностью [2]. Был выделен Тимано-Печорский геоблок, состоящий из мегаблоков с принадлежащими к ним нефтегазоносными областями. При этом было показано, что степень на-рушенности разломами фундамента и осадочного чехла в пределах различных геоблоков значительно различается (рис. 2).

Западная граница Тимано-Пе-чорского геоблока проходит по глубинному Западно-Тиманскому разлому, представляющему собой серию оперяющих и кулисообразно расположенных разрывов, образующих зону шириной 10—15 км. Западно-

Тиманский разлом является коровомантийным и прослеживается на глубину до 80 км (по данным ГСЗ И МОВЗ). В результате геофизических исследований был установлен надвиг Тимано-Печорского геоблока на Кольско-Мезенский по разлому в пределах от 1.5 км на северо-западе до 4 км на юго-востоке.

На востоке Тимано-Печорский геоблок ограничен Уральским глубинным разломом, который в современном плане проявляется в виде выходов на поверхность пород офиолитовой ассоциации. На Северо-востоке геоблок ограничен системой Пред-новоземельского и Западно-Пайхой-ского коровых разломов глубиной до 35 км. Северная граница Тимано-Печорского геоблока проводится по системе глубинных разломов, расположенных между Тимано-Печорским и Баренцевоморским геоблоками. По глубине проникновения данные разломы можно считать коровыми [3]. Тимано-Печорский геоблок разбит системой глубинных разломов преимущественно северо-западного направления на серию мегаблоков: Тиманский, Ижма-Печорский, Печоро-Колвинский, Большеземельский, Се-веро-Предуральский, Предновозе-мельский.

Тиманский мегаблок представляет собой вытянутую в северо-северозападном направлении узкую удлиненную геоструктуру, ограниченную Западно-Тиманским и Восточно-Ти-манским разломами. Земная кора по строению относится к рифтогенному подтипу [4].

Ижма-Печорский мегаблок расположен восточнее Тиманского мегаблока и с запада ограничен Восточ-но-Тиманским глубинным разломом, а с востока корово-мантийными Илыч-Чикшинским и Припечорским глубинными разломами. В северной части выделяется отдельный Малозе-мельско-Колгуевский блок, ограниченный с востока Шапкинским глубинным разломом. Земная кора

Рис. 2. Карта блоковой структуры северо-востока европейской части России [4] Важнейшие глубинные разломы: 1 — проникающие в верхнюю часть осадочного чехла; 2 — в акватории, в материковой части, затрагивающие нижнюю часть осадочного чехла. Межблоковые зоны: 3 — на границах геоблоков; 4 — на границах мегаблоков; 5 — выходы на поверхность образований рифейского комплекса. I—IV — геоблоки: I — Кольско-Мезенский, II — Тимано-Печорский, III — Восточно-Уральский, IV— Карско-Енисейский, V — Новоземельско-Пайхойский, VI — Баренцевоморский; 1—6 — мегаблоки: 1 — Тиманский, 2 — Ижма-Печорский, 3 — Печоро-Колвинский, 4 — Большеземельский, 5 — Северо-Предуральский, 6 — Предновоземельский

Ижма-Печорского мегаблока относится к континентальному типу [5]. Печоро-Колвинский мегаблок, расположенный в центральной части Тимано-Печорского геоблока, ограничен глубинными разломами: на западе — Припечорским и Шапкинс-ким, а на востоке — Восточно-Кол-винским. Земную кору мегаблока можно отнести рифтогенному подтипу [4]. Большеземельский мегаблок представляет собой геоструктуру, линейно вытянутую в северо-западном направлении, причем значительная ее часть прослеживается в акватории Печорского моря. Западной границей является Восточно-Колвинский глубинный разлом, который на востоке граничит с Варандейским глубинным разломом корово-мантийного типа. Земная кора в пределах мегаблока принадлежит к континентальному типу. Северо-Предуральский геоблок ограничен Уральским глубинным разломом и разделен на ряд отдельных блоков, выделяемых по поверхности рифейского комплекса: Полюдовское поперечное поднятие, Верхнепечорская впадина, Среднепечорское поперечное поднятие, Большесынинская впадина, поднятие Чернышева, Косью-Роговская впадина, Воркутское поднятие. Кора Северо-Предуральс-кого блока принадлежит к континентальному типу. Припайхойский блок, расположенный северо-восточнее Новоземельского геоблока, характеризуется клиновидной структурой и разделяется на Варандей-Адзьвинс-кий и Коротаихинский блоки, и имеет северо-западное, пайхойское простирание. Варандей-Адзьвинский блок ограничен с запада Варандейским разломом, прослеженным на глубину до 50 км. Коротаихинский блок отделен от Варандей-Адзьвинского серией разломов, которым в осадочном чехле соответствует Талотинский надвиг. Предположительно земная кора Припайхойского блока имеет континентальный тип [5].

Мегаблоки отличаются различной тектонической активностью не только консолидированной коры, но и перекрывающей ее осадочной оболочки, что влияет на характер ее нефтеносности [6]. В Тимано-Печорской провинции были выделены тектонически относительно стабильные (Ижма-Печорский, Большеземельский) и более подвижные (Тиманский, Печоро-Колвинский, Северо-Предуральский) геоблоки [5]. Тектоническая активность геоблоков отразилась в степени их насыщенности структурными элементами разных порядков. Малоактивные мегаблоки, такие как Большеземельский, Ижма-Печорский, обладают слабоинтенсивными, низкоамплитудными структурами [7]. Однако в отдельных участках данных мегаблоков обнаруживаются тектонически активные, сложно построенные участки, расположенные, как правило, в зонах сочленения различных мегаблоков.

Насыщенность той или иной тектонической зоны структурами разных масштабов, их взаимное положение, простирание, размер, амплитуда, удлинение, интенсивность, объем и радиусы кривизны — это морфологические показатели, которые в совокупности дают информацию о тектоническом режиме рассматриваемой территории.

Сопоставление локальных структур с помощью геоинформационной системы для различных типов мегаблоков показывает, что их морфологические особенности обусловлены тектонической активностью района. Так, в осадочном чехле тектонически активных зон, приуроченных к более подвижному фундаменту, формируются высокоамплитудные, удлиненные локальные структуры с преобладающим субмеридиональным и субширотным простиранием. На участках с более жестким фундаментом локальные структуры имеют разные простирания, пологие и изометрич-ные (см. таблицу).

Данные, представленные в таблице, показывают, что структуры в стабильных мегаблоках характеризу-

Распределение локальных структур по размерам

|

Показатели |

Территория севера ТП НГБ |

Мегаблоки, % |

|

|

стабильные |

подвижные |

||

|

< 20 |

40 |

46 |

|

|

Площадь, км2 |

20—200 |

52 |

54 |

|

> 200 |

6 |

2 |

|

|

< 2 |

37 |

23 |

|

|

Удлинение |

2—3 |

38 |

44 |

|

> 3 |

40 |

18 |

|

|

< 50 |

33 |

25 |

|

|

Амплитуда, м |

50—150 |

33 |

41 |

|

> 150 |

29 |

41 |

|

|

< 1.5 |

32 |

34 |

|

|

Интенсивность, м/км2 |

1.5—3.0 |

27 |

31 |

|

> 3.0 |

35 |

41 |

|

|

Субмеридиональное |

38 |

41 |

|

|

Простирание |

Субширотное Северо-западное |

14 32 |

21 28 |

|

Северо-восточное |

13 |

15 |

|

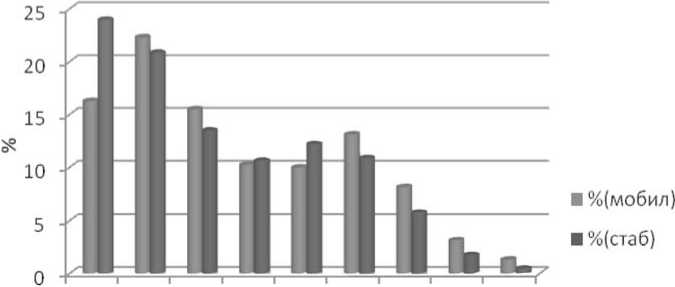

ются меньшими амплитудами, удлинением и интенсивностью (рис. 3).

Форму локальной структуры во многом определяет степень ее удлине

ний Печорской синеклизы характери зуется тем, что сжатие в горизонталь ной плоскости ориентировано субме-ридиально, растяжение — субширот

Рис. 3. График распределения локальных структур стабильных и мобильных мегаблоков по амплитуде

но [8]. Данное обстоятельство может отражаться и в ориентировке локальных структур.

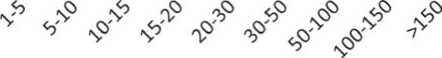

В стабильных мегаблоках имеется большее количество как мелких, так и крупных по площади структур, в которых могут формироваться различные по запасам месторождения углеводородов (рис. 4).

Особенностью геологического строения Предуральского краевого прогиба является широкое распространение разломов и надвиговой тектоники, генезис которых связан с процессами субдукции на завершающих этапах развития Урало-Монгольского подвижного пояса [9]. На территории прогиба распространены локальные структуры, образовавшиеся в результате данных процессов. Морфологические параметры структур характеризуются высокой амплитудой (более 100 м), удлинением (более 4 м), интенсивностью. Эти показатели являются индикатором тектонической активности. У таких объектов часто имеются погребенные под надвигами структуры, которые представлены пологими и значительными по размерам автохтонными поднятиями.

В районе глубинных разломов, которые являются межблоковыми границами, происходят тектонические смещения, и эти зоны становятся источником активного конвекционного выноса тепла, интенсивных процессов миграции жидких и газообразных флюидов, выклинивания геологических тел.

Многие процессы, которые совершаются в осадочном чехле, являются следствием процессов, происходящих в пределах консолидированной коры. Из этого следует, что при прогнозе нефтегазоносности необходимо ния, которую можно выразить отношением ее длины к ширине, а степень удлинения определяется действием поперечных структурообразующих сил. Как правило, удлиненные и линейные складки генетически связаны с разломами. Для структур, расположенных в мобильных мегаблоках, характерно удлинение больше двух и значительные амплитуды. Они имеют ярко выраженное субмеридиональное простирание. В то же время значительное количество структур в подвижных мегаблоках имеют субширотное простирание. Это, вероятно, вызвано наличием в данных мегабоках определенных сдвиговых тектонических деформаций.

По данным некоторых исследователей, региональное поле напряже-

Рис. 4. График распределения локальных структур для стабильных и мобильных мегаблоков по площади

Площадь (км2)

учитывать не только строение осадочного чехла, но и процессы, происходящие в земной коре, которые могут оказывать значительное влияние на генерацию, миграцию и сохранение углеводородов в толще осадочного чехла.

Список литературы Влияние блокового строения Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна на морфологические свойства локальных структур

- Запорожцева И. В. Геофизические критерии нефтегазоносности северо-востока Европейской части СССР // Геотектоника Европейского северо-востока СССР. Сыктывкар, 1988. С. 91-92. (Тр. X геол. конф. Коми АССР).

- Буданов Г. Ф. Этапность развития современного структурного плана севера Европейской части СССР // Перспективы нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции. Л., 1979. С. 69-75. (Тр. ВНИГРИ).

- Топливно-энергетическая база Европейского Северо-Востока СССР / В. А. Дедеев, Л. З. Аминов, Л. А. Анищенко и др. Сыктывкар, 1991. 304 с.

- Белонин М. Д., Прищепа О. М., Теплов Е. Л., Буданов Г. Ф., Данилевский С. А. Тимано-Печорская провинция: геологическое строение, нефтегазоносность и перспективы освоения. СПб.: Недра, 2004. С. 10-300.

- Запорожцева И. В., Пыстин А. М. Строение дофанерозойской литосферы Европейского Северо-Востока России. СПб.: Наука, 1994. 112 с.

- Буданов Г. Ф., Прищепа О. М. Блоковое строение и нефтегазоносность краевых систем (на примере Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна) / Блоковое строение и нефтегазоносность. // Доклады II Международной конференции. СПб., 2000. С. 45-48.

- Влияние тектонических факторов на распределение нефти и газа в Тимано-Печорской провинции / Г. Д. Удот, Г. Ф. Буданов, А. А. Ференс-Сороцкий, А. В. Сороцкая // Нефтегазоносность Северо-Востока европейской части СССР и севера Урала. Сыктывкар, 1977. Т. 3. С. 125-130. (Тр. VIII геол. конф. Коми АССР).

- Сим Л. А. Влияние глобального тектогенеза на новейшее напряженное состояние платформ восточной Европы // М. В. Гзовский и развитие тектонофизики. М.: Наука, 2000. C. 336-341.

- Юдин В. В. Орогенез севера Урала и Пай-Хоя. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1994. 284 с.