Влияние цифровой трансформации системы российского высшего образования на необходимость развития компетенций и карьерного продвижения научно-педагогических работников

Автор: Бондаренко В.В., Полутин С.В., Юдина В.А., Танина М.А., Пензина Д.П.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Модернизация образования

Статья в выпуске: 3 (112), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Дистанционное обучение, вызванное санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире, привело к необходимости перестройки системы высшего образования с традиционного очного на дистанционный формат. Применение «нового» для высшей школы формата предполагало использование цифровых технологий, поэтому появилась потребность в формировании соответствующих цифровых и «мягких» компетенций у преподавательского состава научно-педагогических сотрудников высших учебных заведений. Цель статьи - провести анализ удовлетворенности научно-педагогических сотрудников российских вузов системой профессионального и должностного продвижения, их оценки необходимости наличия общепрофессиональных, организационно-управленческих, информационных коммуникативных, нормативных правовых и межличностных компетенций в условиях цифровой трансформации системы высшего образования Российской Федерации. Материалы и методы. Для выявления мнения научно-педагогических работников об изменениях важности компетенций, развития деловой карьеры авторами проведен социологический опрос 1 532 научно-педагогических работников высшей школы. Мониторинг осуществлялся с учетом методических подходов, разработанных с участием научно-учебной лаборатории Пензенского филиала Финансового университета «Стратегии повышения конкурентоспособности международной деятельности вузов в глобальном цифровом пространстве». Результаты исследования. По итогам социологического опроса выявлен низкий уровень удовлетворенности научно-педагогических сотрудников, вызванный наличием следующих проблемных областей: превалирование бумажной отчетности над научно-педагогической деятельностью работников; излишняя бюрократизованность, препятствующая профессиональному и должностному развитию; некорректная система показателей эффективности; отсутствие единой модели развития карьеры научно-педагогических работников учебных заведений. Разработаны практико-ориентированные рекомендации в области цифровых и «мягких» компетенций, формирования системы управления профессиональным развитием научно-педагогических сотрудников. Обсуждение и заключение. Сформулированные тезисы вносят вклад в развитие теоретико-методологических подходов к изучению уровня удовлетворенности научно-педагогических сотрудников российских университетов. Материалы статьи могут быть использованы для исследовательских целей учеными, занимающимися схожей проблематикой, а также федеральными и региональными исполнительными органами власти, высшими образовательными организациями при разработке программ повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.

Удовлетворенность научно-педагогических сотрудников, цифровое обучение, дистанционные образовательные технологии, «мягкие» навыки, российский вуз, профессиональное развитие работников вуза

Короткий адрес: https://sciup.org/147241523

IDR: 147241523 | УДК: 004.9:378(470+571) | DOI: 10.15507/1991-9468.112.027.202303.490-505

Текст научной статьи Влияние цифровой трансформации системы российского высшего образования на необходимость развития компетенций и карьерного продвижения научно-педагогических работников

Внедрение дистанционного формата обучения на смену традиционному очному формату системы высшего образования обусловлено следующими изменениями внешней среды: появлением инновационных форматов образования, тенденций на инклюзивность и непрерывность образовательного процесса, подписанием международных соглашений о сотрудничестве в сфере образования [1–3]. Применение «нового» для высшей школы формата предполагало использование цифровых технологий, поэтому появилась потребность в формировании соответствующих цифровых компетенций у преподавательского состава научно-педагогических сотрудников [1].

Выход на качественно новый уровень образовательного процесса возможен только при интеграции таких элементов образовательной среды, как инфраструктура, система взаимодействия, кадры. Несмотря на тенденцию к цифровизации высшей школы, цифровые компетенции профессорско-преподавательского состава, административного персонала остаются слабым звеном в системе [4–6].

Кроме того, образовательный процесс последних лет претерпел изменения за счет внедрения практических семинаров, кейс-чемпионатов и др. Следовательно, для организации успешной работы группы преподаватель должен обладать так называемыми «мягкими» навыками [7–9].

В мировой практике проведено значительное количество исследований в области компетенций научно-педагогических сотрудников, но комплексного исследования удовлетворенности научно-педагогических сотрудников системой профессионального и должностного развития до сих пор не проводилось. По нашему мнению, удовлетворенность научно-педагогических сотрудников системой высшего образования, образовательными процессами влияет на их мотивацию к получению профессиональных, цифровых и личностных компетенций. Отсутствие понимания целесообразности некоторых процессов или низкая удовлетворенность качеством управления образовательной организации ведут к снижению вовлеченности научно-педагогических сотрудников, проявляющейся, в том числе в отсутствии стремления к повышению компетенций.

Цель исследования – анализ отношения научно-педагогических сотрудников российской высшей школы к наличию ряда общепрофессиональных и личностных компетенций, оценка уровня удовлетворенности системой профессионального и должностного продвижения.

Обзор литературы

В соответствии с тенденцией на использование цифровых технологий, увеличением роли «мягких» навыков произошли изменения в области требований к компетенциям научно-педагогических работников высших учебных заведений [10–12].

Опыт исследований прошлых лет показал, что причиной существенной перестройки российской системы образования стал процесс глобализации, обусловив некоторые тенденции в развитии. Многими исследователями выделяются следующие тренды российского высшего образования: европеизация, ставшая опорной точкой образовательной политики в Российской Федерации; интеграционная образовательная модель [13; 14]; унификация, представляющая собой процесс приведения российских образовательных стандартов к стандартам ЕС [15; 16].

Произошедшие в 2022 г. изменения во внешнеполитической обстановке привели к некоторым структурным преобразованиям в сфере высшего образования. Министром образования и науки В. Н. Фальковым было объявлено о планах ухода России от Болонской двухуровневой системы высшего образования, предполагающей две ступени высшего образования – бакалавриат и магистратуру. На текущий момент на законодательном уровне идет подготовка к новой системе образования.

Однако, несмотря на возникшие споры в российском обществе о целесообразности евроинтеграции, можно выделить ряд общемировых тенденций, характерных и для российской высшей школы [15; 16]. Опубликованный американским Институтом будущего в 2011 г. отчет содержал информацию о компетенциях, которые будут востребованы в технологически продвинутом 2020 г. в профессиональной сфере. Исследование было осуществлено за счет финансирования, предоставленного Исследовательским институтом Феникса, занимающимся обучением специалистов множества отраслей экономики. Э. Шорт, основоположник компетентностного подхода, отмечает, что «компетенция – это владение ситуацией в условиях изменяющейся окружающей среды, это способность эффективно реагировать на воздействия среды или изменять ее» [17].

Выделим ключевые навыки и умения, необходимые для профессионального успеха в сфере образования:

– осмысленность, предполагающая конкурентные преимущества человеческого мышления над искусственным интеллектом, направленным на оптимизацию рабочих процессов в сферах механического, рутинного производства и обслуживания [18; 19]. Особенно актуальным является данный навык для научно-педагогических сотрудников, чья деятельность предполагает научные и творческие изыскания [20–22];

– адаптивное мышление, характеризующееся способностями уникально реагировать на неожиданные обстоятельства, нестандартно решать нетривиальные задачи [23; 24];

– математическое мышление, предполагающее обладание навыками оперирования быстрорастущими потоками информации, моделирования и программирования [25; 26];

– дизайн-ориентированное мышление, предусматривающее наличие способностей оценивать наличие ресурсов, в том числе времени для достижения результатов;

– когнитивные ресурсы, ментальная способность к развитию таких навыков, как социальное ранжирование, тегирование, добавление других метаданных к содержанию информации и др.;

– социальный интеллект, позволяющий адаптивно оценивать поведенческие реакции и приспосабливать свое поведение в соответствии с вербальными и невербальными сигналами других людей [27];

– межкультурная компетенция, характеризующаяся навыками распознавания и эффективного использования межкультурных особенностей, моделей поведения, индивидуального уровня интеллекта других людей;

– трансдисциплинарность как способность интенсификации интеллектуальной деятельности, предполагающая формирование объединений исследователей из разных научных сфер для работы в междисциплинарных командах;

– способности к виртуальному сотрудничеству, проявляющиеся в навыках работы в режиме цифровой реальности, опосредованного межличностного общения, взаимодействия с виртуальной командой [28; 29].

Одну из наиболее актуальных тем в российских профессиональных источниках занимают вопросы компетенций преподавателей высшей школы. Большинство представленных компетентностных моделей российских исследователей соответствует общемировым трендам. А. А. Муравьева и О. Н. Олейникова выдвинули предположение о пересмотре системы текущих общепрофессиональных и общих компетенций ФГОС ВО, расширении общепрофессиональных компетенций путем включения компетенций разработки и реализации программ обучения в онлайн-формате. Перечень общих компетенций, по мнению исследователей, должен быть дополнен резильентностью [30]. В свою очередь, научным коллективом под руководством Э. Ф. Зеера была создана структурно-функциональная модель подготовки научно-педагогических работников по разработке онлайн-курсов [31]. В процессе подчеркнута важность цифровых компетенций в общей системе компетенций научно-педагогических сотрудников высшей школы. Российскими исследователями проводилась оценка уровня компетенций научно-педагогических сотрудников, в которой затрагивался вопрос об их удовлетворенности системой компетенций. Так, по результатам исследования А. А. Масаловой был сделан вывод о высокой заинтересованности преподавателей российских вузов в применении современных цифровых технологий, средней удовлетворенности сложившейся системой цифровых компетенций [32].

Таким образом, несмотря на значительное количество исследований по изучаемой проблематике, практически отсутствуют исследования, которые посвящены выявлению удовлетворенности научно-педагогических сотрудников российских высших учебных заведений системой профессионального и должностного продвижения, их оценки необходимости наличия общепрофессиональных, организационно-управленческих, межличностных и информационно-коммуникативных, нормативных правовых компетенций в условиях цифровой трансформации системы высшего образования Российской Федерации.

Материалы и методы

Инструментарием данного многоэтапного исследования являлись качественные, количественные методы научного познания. На первоначальном этапе был использован общетеоретический метод анализа изданных результатов исследований российских и зарубежных ученых для подтверждения актуальности формирования цифровых, «мягких» компетенций в преподавательской среде. Для обоснования репрезентативности выборочной совокупности и группировки данных и анализа различных закономерностей также применялся статистический метод. Эмпирическое исследование проводилось с помощью опроса научно-педагогических сотрудников российских вузов (Южно-Уральского государственного аграрного университета, Югорского государственного университета, Череповецкого государственного университета, Чувашского государственного педагогического университета, Челябинского государственного университета, Тюменского государственного медицинского университета, Финансового университета при Правительстве РФ и др.), а также метода индукции с целью интерпретации и обобщения результатов проведенного опроса.

Для выявления мнения научно-педагогических работников об изменениях важности компетенций, развития деловой карьеры в условиях цифровой трансформации системы российского высшего образования проведено социологическое исследование. Объективность данных обеспечивалась опросом, в котором приняли участие 1 532 научно-педагогических сотрудника: 0,26 % проректоров, 0,98 – директоров фи-лиалов/институтов, 1,04 – деканов, 2,48 – сотрудников научных лабораторий, 6,2 – обслуживающих специалистов, 9,92 – заведующих кафедр, 77,95 % преподавателей.

Анкетирование выбранных респондентов осуществлялось с помощью программного ресурса Google Формы. В нем содержалась оценка важности общепрофессиональных, организационно-управленческих, межличностных и информационно-коммуникативных, нормативных правовых компетенций. Кроме того, блок вопросов затрагивал частоту участия в мероприятиях, посвященных формированию перечисленных компетенций. Часть анкетного опроса была посвящена проблемам системы продвижения в структуре высшего учебного заведения.

Респондентами было дано согласие на участие в анкетном опросе и последующую обработку полученных ответов.

Распределение выборочной совокупности по полу сформировалось следующим образом: 529 мужчин (34,5 %) и 1 003 женщины (65,5 %). По возрастному признаку выборка выглядит следующим образом: 138 чел. (9 %) в возрасте до 30 лет, 391 чел. (25,5 %) – 31–40, 515 чел. (33,6 %) – 41–50, 260 чел. (17 %) – 51–60 лет и 228 чел. (14,9 %) – от 60 и выше.

Результаты исследования

Анализ мнения респондентов относительно необходимости личных качеств и компетенций у научно-педагогического сотрудника. Опрошенным было предложено оценить важность компетенций и личных качеств по шкале от –3 до 3, где –3 – абсолютное несогласие с необходимостью компетенции у научно-педагогического сотрудника, а 3 – выраженное согласие (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Мнение респондентов относительно необходимости личных качеств и компетенций у научно-педагогического сотрудника

T a b l e 1. Assessment of personal qualities and competencies by respondents

|

Наименование компетенции / Title of the competence |

Шкала / Scale |

||||||

|

–3 |

–2 |

–1 |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Способность к саморазвитию, постоянной актуализации знаний и рефлексии / Ability to self-development, constant updating of knowledge and reflection |

18 |

11 |

0 |

30 |

251 |

1 212 |

0 |

|

Творческое мышление и креативность / Creative thinking and creativity |

17 |

11 |

11 |

69 |

478 |

946 |

0 |

|

Навыки планирования, организации и координации / Planning, organization and coordination skills |

13 |

13 |

18 |

59 |

423 |

1 006 |

0 |

|

Нацеленность на результат / Focus on results |

16 |

12 |

15 |

57 |

358 |

1 074 |

0 |

|

Самостоятельность (автономия) в принятии решения / Independence (autonomy) indecision-making |

22 |

18 |

34 |

123 |

574 |

761 |

0 |

|

Стрессоустойчивость / Stress resistance |

22 |

22 |

23 |

115 |

391 |

959 |

0 |

|

Способность к рефлексии / Ability to reflect |

22 |

27 |

45 |

159 |

532 |

747 |

0 |

|

Инициатива, напористость, решительность / Initiative, assertiveness, determination |

23 |

29 |

61 |

206 |

606 |

607 |

0 |

|

Приспособляемость / Adaptability |

51 |

50 |

75 |

242 |

501 |

613 |

0 |

|

Адаптивность, готовность к переменам / Adaptability, readiness for change |

20 |

21 |

34 |

107 |

491 |

859 |

0 |

|

Точность и внимание к деталям / Precision and attention to detail |

14 |

18 |

31 |

126 |

495 |

848 |

0 |

|

Навыки организации собственного времени / Skills for organizing one’s own time |

14 |

13 |

34 |

85 |

385 |

1 001 |

0 |

|

Дисциплинированность и аккуратность / Discipline and accuracy |

18 |

16 |

23 |

82 |

381 |

1 012 |

0 |

Источник : здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами. Source : Hereinafter in this article all tables were made by the authors.

Так, никто из опрошенных не выразил однозначного согласия с необходимостью наличия личных качеств из предлагаемого перечня. Наиболее распространенным мнением респондентов стало 2, демонстрирующее склонность к выраженному согласию. К личным качествам, получившим выраженное одобрение большинства опрошенных, следует отнести: способность к саморазвитию, постоянной актуализации знаний и рефлексии; навыки планирования, организации и координации; нацеленность на результат; навыки организации собственного времени; дисциплинированность и аккуратность.

Оценка общепрофессиональных компетенций представлена в таблице 2.

Относительное большинство сошлось во мнении о необходимости владения этикой и культурой поведения преподавателей высших учебных учреждений: абсолютное согласие с данной компетенцией выразили 1 037 чел., в то время как согласились с наличием специального образования только 879 чел.

Оценка блока организационно-управленческих, межличностных, информаци- онно-коммуникативных, нормативно-правовых компетенций дана в таблице 3.

В блоке организационно-управленческих компетенций большинство опрошенных выразили абсолютное согласие с необходимостью у научно-педагогических сотрудников наличия умения применять социально-психологические методы руководства и навыка организации взаимодействия с работниками других структурных подразделений высшего учебного заведения.

В межличностных компетенциях респонденты высоко оценили способности к управлению конфликтами, в информационно-коммуникативных – способности к применению современных ИТ, в том числе интернет, мобильные приложения, в нормативно-правовых компетенциях – способности к умению правильно применять нормативы и стандарты.

Кроме того, участники опроса отметили важность обучению на курсах повышения квалификации, участие в презентациях, конференциях для саморазвития и решения производственных проблем.

Т а б л и ц а 2. Мнение респондентов относительно необходимости общепрофессиональных компетенций у научно-педагогического сотрудника

T a b l e 2. Assessment of general professional competencies

|

Наименование компетенции / Title of the competence |

Шкала / Scale |

||||||

|

–3 1 |

–2 |

–1 |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Владение знаниями в широкой области профессиональной деятельности / Possession of knowledge in a wide field of professional activity |

20 |

19 |

21 |

51 |

207 |

500 |

714 |

|

Способности к педагогической деятельности, знание педагогических техник / Abilities for pedagogical activity, knowledge of pedagogical techniques |

14 |

21 |

14 |

37 |

161 |

438 |

847 |

|

Владение знаниями в общенаучной сфере – базе соответствующей профессии / Possession of knowledge in the general scientific field, which is the basis of the relevant profession |

12 |

10 |

13 |

38 |

136 |

455 |

868 |

|

Умение применить инновационные методы и технологии в своей предметной области / Ability to apply innovative methods and technologies in your subject area |

14 |

16 |

16 |

42 |

175 |

514 |

755 |

|

Владение этикой и культурой поведения преподавателей вузов / Possess ethics and culture of behavior of teachers of higher educational institutions |

17 |

10 |

10 |

32 |

111 |

315 |

1 037 |

|

Ориентация на укрепление авторитета преподавателей вузов / Focus on strengthening the authority of lecturers of higher educational institutions |

19 |

13 |

20 |

49 |

145 |

409 |

877 |

|

Наличие специального образования (ученой степени, курсов повышения квалификации) / Special education (academic degree, advanced training courses) |

20 |

15 |

17 |

47 |

152 |

402 |

879 |

Т а б л и ц а 3. Мнение респондентов относительно необходимости организационноуправленческих, межличностных, информационно-коммуникативных, нормативно-правовых компетенций у научно-педагогического сотрудника

T a b l e 3. Evaluation of the block of organizational and managerial, interpersonal, information and communication, regulatory and legal competencies

|

Наименование компетенции / Title of the competence |

Шкала / Scale |

||||||

|

–3 |

–2 |

–1 |

0 1 |

1 |

2 1 |

3 |

|

|

Организационно-управленческие компетенции / Organizational and managerial competencies |

|||||||

|

Умение применять административные методы руководства / Ability to apply administrative management methods |

29 |

23 |

52 |

118 |

326 |

499 |

485 |

|

Умение применять социально-психологические методы руководства / Ability to apply socio-psychological |

18 |

18 |

23 |

86 |

245 |

504 |

638 |

|

methods of leadership Организация взаимодействия с работниками других структурных подразделений вуза / Organization of interaction with employees of other structural divisions of the higher educational institution |

19 |

17 |

24 |

70 |

199 |

508 |

695 |

|

Межличностные компетенции / Interpersonal competencies |

|||||||

|

Навыки делового общения и ведения переговоров / Business communication and negotiation skills |

13 |

20 |

15 |

55 |

193 |

448 |

788 |

|

Умения и навыки управления конфликтами / Conflict |

16 |

20 |

15 |

53 |

162 |

431 |

835 |

|

management skills and abilities Эмоциональный интеллект и эмпатия / Emotional intelligence and empathy |

21 |

22 |

22 |

72 |

190 |

439 |

766 |

|

Информационно-коммуникативные компетенции / Information and communication competencies |

|||||||

|

Умение анализировать динамику деятельности с помощью статистических и аналитических инструментов / Ability to analyze the dynamics of activity using statistical |

32 |

27 |

40 |

118 |

290 |

473 |

552 |

|

and analytical tools Применение современных ИТ, в том числе интернета, мобильных приложений / Application of modern IT, including Internet, mobile applications |

13 |

17 |

18 |

52 |

162 |

441 |

829 |

|

Навыки формирования и продвижения вуза на внутреннем и внешнем рынках / Skills of formation and promotion of higher education institutions in domestic and foreign markets |

44 |

27 |

34 |

148 |

298 |

444 |

537 |

|

Нормативно-правовые компетенции / Regulatory and legal competencies |

|||||||

|

Умение правильно применять нормативы и стандарты / Ability to apply regulations and standards correctly |

16 |

22 |

23 |

70 |

233 |

398 |

770 |

|

Оценка правовых последствий принимаемых решений / Assessment of the legal consequences of the decisions taken |

24 |

21 |

26 |

88 |

230 |

397 |

746 |

|

Владение нормативными правовыми и организационными документами, регламентирующими деятельность вуза и его подразделений / Wielding of regulatory legal and organizational documents regulating the activities of the higher educational institution and its divisions |

14 |

16 |

16 |

42 |

175 |

514 |

755 |

Они подчеркнули важность формирования «мягких» и «цифровых» компетенций в условиях динамично развивающейся внешней среды, выраженных процессах глобализации, интеграции и цифровизации.

Мнение респондентов относительно необходимости карьерного продвижения научно-педагогического сотрудника. Первая часть исследования была посвящена мнению относительно труда преподавателя вообще, вторая – касалась представлений относительно собственных перспектив – карьерного продвижения научно-педагогических сотрудников. Для профессиональной реализации научно-педагогических сотрудников, в том числе формирования их цифровых и «мягких» компетенций, отсутствуют предпосылки в виде единой модели развития карьеры. Поэтому в настоящем исследовании было уделено внимание вопросам карьерного развития научно-педагогических сотрудников.

Согласно полученным данным, 48,5 % респондентов видят перед собой реальную перспективу профессионального карьерного роста, 25,3 % считают, что он отсутствует, остальная часть опрошенных затруднилась ответить на поставленный вопрос. Однако на вопрос о перспективах должностного карьерного роста дали отрицательный ответ 40 % респондентов. Многие респонденты сомневаются в прозрачности и интуитивной понятности системы продвижения в высшем учебном заведении, целесообразности тех или иных кадровых перестановок.

На вопрос о жесткой конкуренции за карьерное продвижение в вузе большинство участников опроса (60,2 %) ответили отрицательно, было отмечено отсутствие конкуренции либо наличие здоровой конкуренции.

Отбор кандидатов при приеме на работу в вуз осуществляется с помощью следующих методов: собеседование с будущим руководителем (44,3 %), анализ анкетных данных кандидатов (18,3 %), другие методы отбора (11,7 %), профессиональные испытания кандидатов (11,4 %), собеседование с работником отдела кадров (8,3 %), наведение справок о кандидате с предыдущего места работы (4,2 %), ролевые игры (1,2 %).

В ходе выполнения должностных обязанностей научно-педагогическим сотрудником проводится процедура аттестации. Периодичность данной процедуры может варьироваться в зависимости от высшего учебного заведения: 26,2 % опрошенных проходят аттестацию раз в 5 лет, 24,4 – ежегодно, 26,6 % – раз в три года, оставшиеся респонденты затруднились ответить на поставленный вопрос.

Наиболее распространенным методом оценки труда научно-педагогических сотрудников является анкетирование, его выбрали 31,9 % опрошенных. Кроме того, руководством вузов используются шкала рейтингов поведенческих установок (27,2 %), описательный метод (16,1 %), интервью (12,5 %), метод оценки по решающей ситуации (12,4 %).

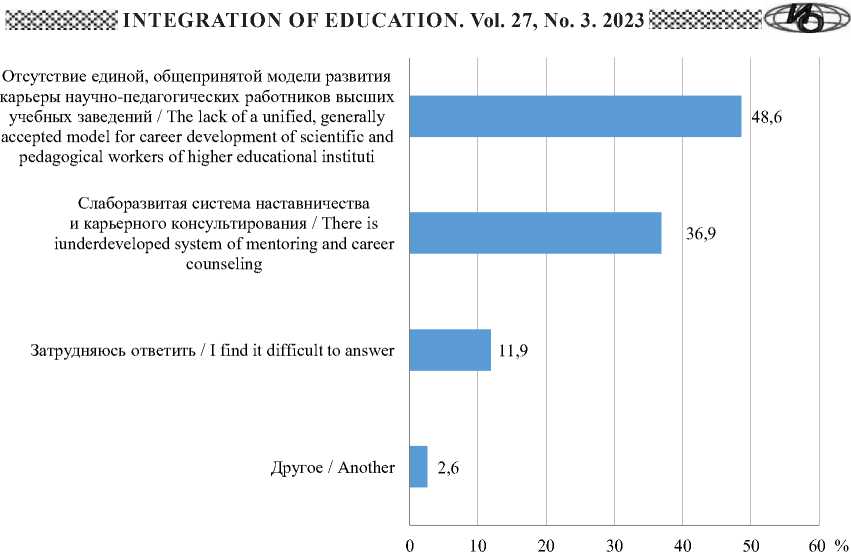

Существующие в области развития карьеры проблемы, по мнению опрошенных, представлены на рисунке.

48,6 % опрошенных отметили отсутствие единой модели развития карьеры научно-педагогических работников учебных заведений. 36,9 % ‒ хотели бы опираться на систему карьерного наставничества при профессиональном и должностном росте. Подобный открытый вопрос позволил выявить наиболее распространенные, по мнению респондентов, трудности. Респонденты, выбравшие вариант ответа «другое», выделили следующие проблемы, препятствующие должностному развитию: перегруженность аудиторной нагрузкой, подготовкой отчетов, постоянно растущей работой по обновлению учебно-методических материалов в рамках реализуемых образовательных программ, вопросами воспитательной работы со студентами; недостаточно проработанная система показателей оценки эффективности деятельности преподавателей; неадаптивная оплата труда научно-педагогических работников, слабо коррелирующая с выполняемым объемом и видами работ.

Следовательно, для профессиональной реализации научно-педагогических сотрудников, в том числе формирования их цифровых и «мягких» компетенций, отсутствуют предпосылки в виде единой модели развития карьеры. Вопрос касается не только материально-технического оснащения вузов для формирования соответствующих компетенций, но и отсутствия системного подхода к проблеме.

Обсуждение и заключение

В ходе социологического исследования получена обратная связь от работников высших учебных заведений относительно проблемы формирования компетенций и профессиональной карьеры научно-педагогических сотрудников.

Р и с у н о к. Ответы респондентов на вопрос «Какие проблемы, на Ваш взгляд, существуют в области развития карьеры научно-педагогических работников», %

F i g u r e. Respondents’ answers to the question “What problems, in your opinion, exist in the field of career development of academic staff”, %

Источник : составлено авторами.

Source : Compiled by the authors.

Были выявлены следующие недостатки в системе формирования деловой карьеры таких вузов, как Южно-Уральский государственный аграрный университет, Югорский государственный университет, Череповецкий государственный университет, Чувашский государственный педагогический университет, Челябинский государственный университет, Тюменский государственный медицинский университет, Финансовый университет при Правительстве РФ и др.:

-

1) перегруженность аудиторной нагрузкой, подготовкой отчетов, постоянно растущей работой по обновлению учебно-методических материалов в рамках реализуемых образовательных программ, вопросами воспитательной работы со студентами. Большая часть опрошенных отметили излишнюю бюрократизованность, мешающую профессиональному и должностному развитию;

-

2) недостаточно проработанная система показателей оценки эффективности деятельности преподавателей, слабо учитывающая дополнительные формы работы,

связанные с организацией и реализацией учебного процесса, научной работы с использованием современных цифровых технологий. Научно-педагогическими сотрудниками – участниками опроса были отмечены формальность показателей эффективности и отсутствие дифференциации для различных категорий НПР;

-

3) неадаптивная оплата труда научно-педагогических работников, слабо коррелирующая с выполняемым объемом и видами работ. Такая проблема была отмечена в качестве одного из основных препятствий на пути должностного и профессионального развития научно-педагогических сотрудников;

-

4) руководству высших учебных заведений в условиях возникающих санитарно-эпидемиологических и геополитических трансформаций необходимо скорректировать регламенты работы с цифровыми платформами, тем самым повышая уровень психологической готовности преподавателей и студентов к работе в онлайн-режиме,

мотивации к взаимодействию в виртуальной среде.

Для развития метакомпетенций и навыков интегративного мышления у научно-педагогических работников как универсальных гибких, адаптивных структур, направленных на разработку и реализацию конкурентоспособных образовательных программ, совместных образовательных проектов, выполнение результативной научной работы не только в форме традиционных грантовых и хоздоговорных исследований, так и в рамках межвузовских и международных коллабораций, следует разработать индивидуальные программы обучения и повышения компетентности, реализуемые через различные форматы (наставничество, коучинг, использование инструментов дизайн-мышления).

В современных условиях рынка труда и требований к будущим специалистам важно, когда новые сотрудники образовательной организации обучаются без отрыва от работы при поддержке опытных коллег образовательной организации. Система наставничества в высшем учебном заведении по принципу «наставник – новый сотрудник ‒ преподаватель», когда наставляемый уже имеет и педагогический опыт, и знания по преподаваемой дисциплине – классический вариант поддержки для приобретения новым специалистом необходимых профессиональных навыков (организационных, коммуникационных, узкоспециализированных знаний) и закрепления их на новом рабочем месте. Во-первых, это способ быстрой адаптации навыков нового сотрудника под требования образовательной организации, во-вторых, помогает адаптироваться к новой должности и как можно быстрее вывести на самостоятельную работу, что в свою очередь позволит повысить качество подготовки специалистов и их профессиональную компетентность.

Образовательным коучингом ярко иллюстрируются возможности «взращива- ния» успешного научно-педагогического сотрудника. Таким образом, для того чтобы данная схема работала по принципу «делай как я» необходима высокая квалификация наставника, который должен владеть новыми практическими и теоретическими знаниями по организации образовательного процесса.

Метод дизайн-мышления дает возможность оценить основные трудности при внедрении новых форм и методик и сделать процесс реконструкции образовательного процесса более гибким.

Изменение содержания труда научно-педагогических работников, частичная виртуализация учебного процесса, цифровизация учебно-методической и научно-исследовательской работы, использование технологий искусственного интеллекта в преподавании дисциплин значительно влияют на карьерные ожидания. С учетом выявленных результатов исследования, целесообразно говорить о развитии профессиональной карьеры научно-педагогических работников, поскольку должностной рост ограничен спецификой иерархической структуры управления вузами. В контексте мероприятий, направленных на повышение профессионального роста, необходимо рассматривать применение педагогических фасилитационных сессий, индивидуальных планов развития научно-педагогических работников, адаптивную занятость в контексте комбинирования учебной, научной, учебно-методической, наставнической, консультационной, менторской и иной деятельности, регулярное самообразование и повышения уровня soft-skills, эмоционального интеллекта, цифровых и других компетенций.

Указанные предложения позволят сформировать перечень актуальных компетенций научно-педагогических работников высших учебных заведений, а также сформировать систему управления карьерой в системе высшего образования.

Список литературы Влияние цифровой трансформации системы российского высшего образования на необходимость развития компетенций и карьерного продвижения научно-педагогических работников

- Привлекательность российских вузов среди иностранных студентов в условиях глобальной конкуренции на рынках образовательных услуг / В. В. Бондаренко [и др.] // Интеграция образования. 2022. Т. 26, № 1. С. 72-92. https://doi.org/10.15507/1991-9468.106.026.202201.072-092

- Maqableh М., Alia М. Evaluation Online Learning of Undergraduate Students under Lockdown Amidst COVID-19 Pandemic: The Online Learning Experience and Students' Satisfaction // Children and Youth Services Review. 2021. Vol. 128. Article no. 106160. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106160

- Estimating Students' Online Learning Satisfaction during Covid-19: A Discriminant Analysis / M. Al-Na-sa'h [et al.] // Heliyon. 2021. Vol. 7, issue 12. Article no. e08544. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08544

- Tondeur J., Howard S. K., Yang J.One-Size Does Not Fit All: Towards an Adaptive Model to Develop Preservice Teachers' Digital Competencies // Computers in Human Behavior. 2021. Vol. 116. Article no. 106659. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106659

- Strategies for Developing Digital Competencies in Teachers: Towards a Multidimensional Synthesis of Qualitative Data (SQD) Survey Instrument / G. Knezek [et al.] // Computers & Education. 2023. Vol. 193. Article no. 104674. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104674

- Nutov L., Gilad-Hai S., Maskit D. Complementary Assessment in Teacher and School Leadership Training: Necessity, Conceptualization and Validation // Studies in Educational Evaluation. 2021. Vol. 71. Article no. 101070. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2021.101070

- A New Evaluation Approach for Teacher Preparation Programs Using Labor Market Competitiveness of Teacher Applicants / H. Yang [et al.] // Teaching and Teacher Education. 2021. Vol. 104. Article no. 103368. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103368

- Widad A., Abdellah G. Strategies Used to Teach Soft Skills in Undergraduate Nursing Education: A Scoping Review // Journal of Professional Nursing. 2022. Vol. 42. P. 209-218. https://doi.org/10.1016/j. profnurs.2022.07.010

- Lyu W., Liu J. Soft Skills, Hard Skills: What Matters Most? Evidence from Job Postings // Applied Energy. 2021. Vol. 300. Article no. 117307. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117307

- Keow Ngang T., Chan Chan T., a/p Vetriveilmany U. D. Critical Issues of Soft Skills Development in Teaching Professional Training: Educators' Perspectives // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 205. P. 128-133. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.09.039

- Escola-Gascon A., Gallifa J. How to Measure Soft Skills in the Educational Context: Psychometric Properties of the SKILLS-in-ONE Questionnaire // Studies in Educational Evaluation. 2022. Vol. 74. Article no. 101155. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2022.101155

- Ashraf Fauzi M. E-Learning in Higher Education Institutions during Covid-19 Pandemic: Current and Future Trends Through Bibliometric Analysis // Heliyon. 2022. Vol. 8, issue 5. Article no. e09433. https://doi. org/10.1016/j.heliyon.2022.e09433

- Vorontsov A., Vorontsova E. Current Trends in Russian Scientific and Educational Development in the Context of Worldwide Globalization // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 214. P. 1156-1164. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.733

- Challenges and Opportunities for Technology Transfer Networks in the Context of Open Innovation: Russian Experience / N. Shmeleva [et al.] // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2021. Vol. 7, issue 3. Article no. 197. https://doi.org/10.3390/joitmc7030197

- Pogodaeva T., Zhaparova D., Efremova I. Changing Role of the University in Innovation Development: New Challenges for Russian Regions // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 214. P. 359-367. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.659

- Organization of Research Activities as a Factor in Increasing the Efficiency of Training International Students in Host Russian Universities / A. B. Shatilov [et al.] // International Journal of Criminology and Sociology. 2020. Vol. 9. P. 1174-1187. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.138

- Исаева Т. Е. Компетенции и «электронная» педагогическая культура преподавателя высшей школы в постпандемическом мире // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 6. С. 80-96. https://doi. org/10.31992/0869-3617-2021-30-6-80-96

- Gurban I. A., Tarasyev A. Global Trends in Education: Russia Case Study // IFAC-Papers OnLine. 2016. Vol. 49, issue 6. P. 186-193. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.175

- Klassen R. M., Rushby J. V., Durksen T. L. Teacher Recruitment: A Competency-Based Approach // International Encyclopedia of Education (4th ed.). 2023. P. 329-338. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.04083-5

- Kaplan Sayi A., Akgul S. Psychometric Properties of Guiding Creative Thinking Competency Scale // Thinking Skills and Creativity. 2021. Vol. 40. Article no. 100811. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100811

- Promoting Preservice Teachers' Psychological and Pedagogical Competencies for Online Learning and Teaching: The T.E.A.C.H. program / H. C. Y. Ho [et al.] // Computers & Education. 2023. Vol. 195. Article no. 104725. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104725

- Developing a Competency-Based Framework for Resident-as-Teacher / J.-F. Liang [et al.] // Journal of the Formosan Medical Association. 2022. Vol. 121, issue 10. P. 1956-1962. https://doi.org/10.1016/j.jfma.2022.01.027

- Aksit T., Aksit N. Establishing an Institutional EAP Teacher Development Scheme Based on BALEAP's Competency Framework: A Critical Review of the Competencies // Journal of English for Academic Purposes. 2022. Vol. 60. Article no. 101175. https://doi.org/10.1016/j.jeap.2022.101175

- Weng X., Ng O.-L., Chiu T. K. F. Competency Development of Pre-Service Teachers during Video-Based Learning: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis // Computers & Education. 2023. Vol. 199. Article no. 104790. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104790

- Duta N., Rafaila E. Training the Competences in Higher Education - A Comparative Study on the Development of Relational Competencies of University Teachers // Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 128. P. 522-526. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.199

- Caballero M., Llorent V. J. The Effects of a Teacher Training Program on Neuroeducation in Improving Reading, Mathematical, Social, Emotional and Moral Competencies of Secondary School Students. A Two-Year Quasi-Experimental Study // Revista de Psicodidactica (English ed.). 2022. Vol. 27, issue 2. P. 158-167. https:// doi.org/10.1016/j.psicoe.2022.04.002

- Xue S., Wang C., Yang Y. Exploring Affecting Factors of and Developing a Framework for Teachers' Online Instruction // Learning and Instruction. 2022. Vol. 82. Article no. 101665. https://doi.org/10.1016/j. learninstruc.2022.101665

- Understanding Student Teachers' Collaborative Problem Solving Competency: Insights from Process Data and Multidimensional Item Response Theory / Q. Gao [et al.] // Thinking Skills and Creativity. 2022. Vol. 45. Article no. 101097. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101097

- Classroom Management Competency Enhancement for Student Teachers Using a Fully Immersive Virtual Classroom / C. Seufert [et al.] // Computers & Education. 2022. Vol. 179. Article no. 104410. https://doi. org/10.1016/j.compedu.2021.104410

- Муравьева А. А., Олейникова О. Н. Компетенции преподавателей вузов: современные вызовы и смена парадигмы // Педагогика и психология образования. 2020. № 3. С. 100-115. https://doi. org/10.31862/2500-297X-2020-3-100-115

- Зеер Э. Ф., Ломовцева Н. В., Третьякова В. С. Готовность преподавателей вуза к онлайн-образо-ванию: цифровая компетентность, опыт исследования // Педагогическое образование в России. 2020. № 3. С. 26-39. https://doi.org/10.26170/po20-03-03

- Масалова Ю. А. Цифровая компетентность преподавателей российских вузов // Университетское управление: практика и анализ. 2021. Т. 25, № 3. С. 33-44. https://doi.org/10.15826/umpa.2021.03.025