Влияние динамики населения периферии регионов на экономический рост: пространственные особенности

Автор: Дружинин П.В.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Пространственное развитие

Статья в выпуске: 5 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается влияние агломерационных процессов на развитие российских регионов в 2009–2022 гг. и его особенности в западных и восточных регионах. Цель исследования – сформировать макрорегионы с близкой зависимостью между показателями периферии и ростом экономики региона и построить уравнения, объясняющие особенности их развития. Выявлено, что рост численности населения региональных столиц практически не влияет на динамику и эффективность развития экономики в целом, а определяющим является воздействие изменений на периферию регионов. Западные регионы находятся под влиянием Московской и Санкт-Петербургской агломераций, и миграция населения из периферии половины регионов в региональную столицу не компенсирует отток населения в два мегаполиса. В результате, чем быстрее сокращается население периферии западных регионов, тем медленнее растет их валовой региональный продукт. Восточные регионы характеризуются отсутствием таких центров притяжения, в нескольких из них растут города-миллионники, но положительное сальдо миграции несопоставимо с двумя мегаполисами. Несмотря на перемещение на запад и юг, население периферии в восточных регионах в среднем в полтора раза больше, чем в европейской части страны, и медленнее сокращается. Эффективность экономики столиц большинства восточных регионов выше, чем периферии, так как миграция из периферии в столицу способствует экономическому росту в последней. Таким образом, чем быстрее сокращается население периферии восточных регионов, тем быстрее растет валовой региональный продукт на душу населения. Концентрация населения и других ресурсов в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях ведет к их нехватке, которая тормозит рост экономики западных регионов и страны в целом. В то же время имеются территории, которые могут успешно развиваться, но им нужна поддержка, в первую очередь в профессиональном образовании и улучшении городской среды.

Агломерация, периферия региона, численность населения, Москва, Санкт-Петербург, валовой региональный продукт, производительность труда

Короткий адрес: https://sciup.org/147251822

IDR: 147251822 | УДК: 332.12 | DOI: 10.15838/ptd.2025.5.139.10

Текст научной статьи Влияние динамики населения периферии регионов на экономический рост: пространственные особенности

В последние годы росло население столиц и пригородных районов во многих российских регионах, что связано с активизацией агломерационных процессов (Коломак, 2019; Зубаревич, Сафронов, 2019). Как правило, в столице региона более высокая зарплата, бизнес стремится приблизиться к органам власти, здесь концентрируются услуги и управление расположенными на периферии региона ресурсами (Тагаров, 2020).

До 1990-х годов в столицах регионов было сосредоточено множество промышленных предприятий, производивших продукцию, в т. ч. и для региона. Но в ходе реформ часть их была ликвидирована, а часть выведена за городские пределы в целях освобождения территории для жилых кварталов, торговых и бизнес-центров. В то же время новые предприятия часто создавались вблизи столицы – центра рыночной экономики, что расширяло границы агломерации.

Столица, с ее приоритетными позициями в административной и образовательной сфере, сконцентрировала специалистов и постепенно стала центром качественного сервиса и разнообразных услуг: информационных, финансовых, медицинских, культурных, коммуникационных, транспортных, строительных – для населения и бизнеса не только города, но и региональной периферии. Также в столице региона принимаются решения о поддержке проектов по развитию периферии и их продвижении на федеральный уровень.

Экономика агломераций имеет высокую эффективность: в них расположены универ- ситеты, научные центры и инновационные предприятия, которые выступают инициаторами инноваций, распространяющихся в т. ч. и на периферию (Лачининский, Сорокин, 2023; Leishman, Liang, 2022; Ma, Huang, 2022). Нужно особо отметить влияние университетов на развитие экономики региона и на изменение ее структуры, поскольку эффективность предприятий зависит от качества человеческого капитала (Moretti, 2004).

Развитие региональных центров РФ оказывает влияние на остальные муниципальные образования региона, но сейчас оно слабее, чем до начала рыночных реформ. Почти все вузы и большинство учреждений среднего профессионального образования (СПО) расположены в столицах регионов. Часть выпускников уезжает работать на периферию, хотя их количество намного меньше, чем до 1990-х годов.

Основное направление миграции – из периферии в центр – способствует построению карьеры и росту доходов переехавших (Карцева и др., 2021). Также отмечалось, что ранняя мобильность способствует повышенной мобильности в дальнейшем: приехавший в юности в региональный центр получить образование выпускник учебного заведения готов ехать в более крупный город (Ehrenfried et al., 2022). Однако региональный центр может быть не очень привлекательным для жителей периферии, которые уезжают в другие регионы, даже четыре региона с городами-миллионниками теряют население: Пермский край, Нижегородская, Волгоградская и Омская области.

Научные центры в РФ также по преимуществу создавались в столицах регионов или вблизи них (например, Академгородок и Кольцово около Новосибирска), там работали проектные институты и конструкторские бюро. В 1990-х годах значительная часть их закрылась и инновационное сопровождение периферии резко сократилось. В основном продолжили развиваться предприятия, которые входили в федеральные структуры, но проекты обновления технологий и модернизации для них разрабатывались в других регионах. На данных СЗФО показано, что благодаря подобным предприятиям и учреждениям муниципальные образования успешно развиваются (Кожевников, 2023).

Относительно невелика миграция из муниципальных образований, имеющих филиалы вузов, учреждения СПО, развитую транспортную инфраструктуру, что важно при активном взаимодействии с сопредельными регионами (Дружинин, 2023а). Такие муниципалитеты могут успешно развиваться при поддержке региональных властей (Бухвальд, Валентик, 2021).

Развитие агломераций ведет к росту внутрирегиональной дифференциации, причем если центр специализируется на производстве инновационной продукции, то периферия – на производстве традиционной продукции предприятиями часто с низкой производительностью труда (Fujita, Thisse, 2002; Wu, Su, 2024). Развитие коммуникаций способствует расширению положительного влияния столичной агломерации, но при условии наличия у муниципальных образований специализации, дополняющей агломерацию (Fu et al., 2022; Chen et al., 2023).

В то же время концентрация населения и других ресурсов в центре оказывает отрицательное влияние на периферию (Шмидт и др., 2016; Ижгузина, 2016). Отмечается слабость связей агломерации и периферии: агломерация, забирая ресурсы у периферии, мало что дает ей взамен (Дружинин, Кузнецова, 2023). В целом в российских регионах слабы межмуниципальные связи, многие межмуниципальные соглашения формальны (Соколова, Астахова, 2020).

В таких условиях рост населения в региональном центре может привести к «анкла-визации», когда подавляющая часть населения живет в столице и ее пригородах, а окружающие территории заброшены или деятельность там осуществляется вахтовым методом (Дегтярев, 2018). Заброшенные территории («left behind places») имеют мало шансов для развития без мощной финансовой и не только финансовой поддержки (Fiorentino et al., 2024; Etherington et al., 2022; Дружинин, Кузнецова, 2024).

В странах с большой территорией и различающимися природными условиями динамика показателей регионов и их взаимосвязи могут сильно отличаться. Исследование динамики населения в регионах Китая показало значительные различия восточных и западных регионов: если в восточных регионах на миграцию определяющее влияние оказывает уровень доходов, то для западных все большую роль играют социальные факторы. Если в центрах западных регионов продолжается рост населения, то население центров восточных регионов практически не растет (Yang et al., 2023).

В РФ развитие столиц регионов и формирование агломераций влияет на экономику региона в целом, но проведенный анализ российских регионов показал, что их влияние также разнонаправленно. В одних регионах рост численности населения столицы ведет к ускорению роста экономики, в других – наоборот, к замедлению роста из-за деградации теряющей население периферии. Особенно велика разница между восточными и западными регионами РФ. Также отличаются южные регионы, большинство которых характеризуется быстрым ростом населения.

Анализ данных по регионам привел к следующей гипотезе: динамика экономики слабо зависит от развития столиц, определяющее влияние на нее оказывают изменения на теряющей население периферии региона, причем это влияние противоположное в западных и восточных субъектах страны. Соответственно, цель исследования – сформировать макрорегионы с близкой за- висимостью между показателями периферии и ростом экономики региона и построить уравнения, объясняющие особенности развития выделенных макрорегионов.

Методика и данные

Для проведения исследования были собраны данные по регионам РФ, их столицам и периферии регионов за 2000– 2021 гг. Основные источники – сборники «Регионы России. Социально-экономические показатели»1, «Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов»2 и База данных показателей муниципальных образований (БД ПМО)3.

Расчеты проводились по 76 субъектам (Ненецкий автономный округ включен в Архангельскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий – в Тюменскую область). Отдельно рассматривались Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область из-за их особого статуса и значительного отличия от других регионов. В исследование не включены новые регионы из-за отсутствия статистической информации. Для проведения анализа данных и расчетов разделялись столица и остальная территория региона, которая определялась как его периферия.

Региональную экономику характеризуют валовой региональный продукт (ВРП), производительность труда и ВРП на душу населения, которые рассматриваются в зависимости от численности населения и занятых региона, его столицы, периферии и их изменения, концентрации населения региона и занятых в его столице и их изменения. Методика расчета количества занятых неоднократно менялась, и оценка изменения занятости через соотношение количества занятых в 2009 и 2021 гг. может значительно отличаться от оценки, полученной через индексы изменения среднегодовой численности занятых за тот же период, например, для Ингушетии – 281 и 143% соответственно. В рамках статьи принят второй вариант.

Как уже было отмечено, общей зависимости между двумя группами показателей для 76 регионов не выявлено, поскольку российские регионы значительно различаются. Для выявления зависимостей между динамикой развития экономики и показателями, характеризующими столицу региона и периферию, формировались группы регионов с близкими характеристиками. Рассматривались разные подходы к выделению групп, в итоге наиболее результативным оказался подход на основе использования деления страны на федеральные округа. По данным Росстата, миграция в основном замкнута внутри федеральных округов, лишь примерно треть мигрантов уезжает в другие округа.

Было выделено три заметно различающихся федеральных округа: Центральный федеральный округ (ЦФО), Сибирский федеральный округ (СФО) и Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) и выявлены имеющиеся для их регионов зависимости, затем рассматривались соседние регионы. Постепенно формировались группы из географически близких регионов, находящихся в двух, трех или четырех граничащих между собой округах. Для выделенных групп строились графики и анализировались зависимости динамики развития региона от показателей, характеризующих население и его занятость в столицах регионов и на их периферии.

В процессе группировки постепенно сформировались три макрорегиона с различающимися зависимостями показателей: центральные и северные регионы европейской части РФ (ЦФО, часть регионов СевероЗападного (СЗФО), Приволжского (ПФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов); регионы азиатской части РФ (часть регионов Сибирского, Дальневосточного (ДФО), Приволжского и Уральского (УФО) федеральных округов); южные регионы (СКФО, часть регионов Южного и Уральского федеральных округов). Они включают боль- шинство российских регионов и отличаются по характеру взаимосвязи развития экономики региона и изменения численности населения и занятости. Анализ данных по регионам привел к выделению трех центров – в Москве (точнее двойной центр, включая Санкт-Петербург), Новосибирске и Краснодаре. Необходимо отметить, что группировка регионов не очень строгая, отдельные граничные западные регионы могут быть включены и в другие макрорегионы, поскольку влияние Московской агломерации на них достаточно слабое. Также три региона не входят в макрорегионы из-за особенностей их расположения и занятости населения (Чукотка, Магаданская и Калининградская области).

Для объяснения причин выявленных зависимостей анализировались различия средних показателей по макрорегионам. Также рассматривались показатели развития центров и остальной части макрорегионов (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирская область и Краснодарский край).

Для выявления особенностей развития макрорегионов строились уравнения связи динамики ВРП, производительности труда и ВРП на душу населения от показателей, характеризующих столицу и периферию региона (численность населения и занятых региона, его столицы, периферии и их изменение, концентрация населения региона и занятых в его столице и их изменение; инновационные и образовательные процессы; удельное количество студентов, уровень инновационной активности), расположение региона (северная широта, расстояние от столицы региона до Москвы), миграционные процессы (сальдо миграции за 2010–2021 гг., удельное сальдо миграции за 2010–2021 гг.), структуру экономики регионов (доля в ВРП обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли) и среднюю зарплату. Расчеты проводились за период 2009–2021 гг. по формуле:

M

Y = Л + E A j x X j , (1) j = 1

где:

Y – динамика ВРП (для макрорегиона «Восток» – ВРП на душу населения);

Xj – показатель j ;

M – количество показателей;

A0 , Aj – расчетные параметры.

Результаты

В западных и восточных регионах заметно различаются природные условия, плотность населения, динамика развития и структура экономики. Разная структура экономики влияет на ее эффективность, также северные регионы отличаются высокой долей добывающего сектора, южные – ростом численности населения.

На развитие регионов значительное влияние оказывает миграция населения в крупнейшие агломерации, отличающиеся высоким уровнем жизни. В ходе исследований были выделены четыре быстрорастущие агломерации, влияющие на окружающие регионы – Московская, Санкт-Петербургская, Новосибирская и Краснодарская, причем первые две влияют не только на регионы своего округа. Сальдо миграции за 2010–2021 гг. в Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области составило 4185 тыс. чел, в Краснодарский край – 644 тыс. чел. и в Новосибирскую область – 158 тыс. чел., а в макрорегионах без учета их центральных регионов сальдо миграции отрицательное.

Сравнивая макрорегионы, следует отметить, что экономика макрорегиона «Запад» и ее эффективность росли быстрее, чем в восточных субъектах ( табл. 1 ). В значительной степени это связано со структурой экономики: добывающий сектор если и растет, то медленно. Но благодаря ему производительность труда и ВРП на душу населения в макрорегионе «Восток» существенно выше.

Численность населения восточных регионов, их столиц и периферии почти в полтора раза больше, чем западных. Население западных регионов сокращается, рост населения столиц незначителен, а во многих также снижается, миграция в центр региона с периферии не компенсирует отток в мегаполисы. На востоке численность населения регионов сокращается незначительно, сто-

Таблица 1. Сравнение трех макрорегионов по основным экономическим показателям

|

Показатель |

34 западных региона |

28 восточных регионов |

11 южных регионов |

|

Динамика ВРП, % |

132,1 |

124,4 |

127,6 |

|

Динамика ВРП на душу населения, % |

143,3 |

128,2 |

120,5 |

|

ВРП на душу населения в 2021 г., тыс. руб. |

598,8 |

814,3 |

300,0 |

|

Динамика населения регионов, % |

93,2 |

98,6 |

108,2 |

|

Динамика населения столиц, % |

101,7 |

110,1 |

124,0 |

|

Динамика населения периферии, % |

88,8 |

93,1 |

104,1 |

|

Среднее население региона, тыс. чел. |

1298 |

1873 |

1595 |

|

Среднее население столицы, тыс. чел. |

484,0 |

688,1 |

376,5 |

|

Среднее население периферии, тыс. чел. |

814,2 |

1184 |

1218 |

|

Производительность труда, тыс. руб. |

1206 |

1640 |

784 |

|

Динамика занятости регионов, % |

91,0 |

96,0 |

105,5 |

|

Динамика занятости столиц, % |

84,8 |

91,7 |

99,3 |

|

Динамика занятости периферии, % |

92,6 |

95,2 |

108,4 |

|

Динамика производительности труда, % |

147,3 |

130,9 |

123,9 |

|

Сальдо миграции, тыс. чел |

-531,1 |

-456,1 |

515,6 |

|

Рассчитано по: данные Росстата. |

личного – заметно растет, а на периферии снижается медленнее, чем в западных регионах. Миграция в Московскую и Санкт-Петербургскую агломерации невелика, и концентрация населения в столицах увеличивается быстрее, а занятости – снижается медленнее. Необходимо отметить, что численность городского населения на востоке растет, в отличие от запада, а если не брать во внимание столицу региона, то сокращается намного медленнее. Средняя людность населенных пунктов в западных регионах существенно меньше, чем в восточных.

Суммарное сальдо миграции за 2010– 2021 гг. макрорегиона «Запад» отрицательное и на 16% больше, чем макрорегиона «Восток». На западе чем выше рост ВРП, тем больше положительное сальдо миграции. На востоке миграция направлена в более населенные регионы, если численность населения региона больше 2,7 миллиона человек, то сальдо миграции положительное, если меньше 2,7 миллиона человек, то отрицательное, но есть два исключения – студенческая Томская область и Хакасия, в которой сальдо миграции чуть больше нуля и население за межпереписной период практически не изменилось. Существует линейная зависимость между численностью населения региона и отношением сальдо миграции к численности населения региона (R2 = 0,51). В западных регионах такой зависимости нет, для них центр притяжения – Московская и Санкт-Петербургская агломерации. Отметим, что макрорегион «Восток» кроме Новосибирска имеет еще два центра притяжения – Казань и Тюмень.

В отличие от восточных в западных регионах сокращение населения периферии не способствовало росту эффективности, поскольку во многих регионах производительность труда на периферии выше, чем в столице, и растет быстрее. В восточных регионах сокращение населения периферии не сказывалось на динамике ВРП, но вело к росту эффективности, менее эффективная периферия теряла население. Отсутствие связи динамики населения столицы и периферии показывает, что миграция с периферии была направлена в другие регионы. В результате, хотя среднее сальдо миграции макрорегионов «Запад» и «Восток» различается незначительно, но отток населения с периферии оказывал разное воздействие на динамику и эффективность развития экономики регионов.

Анализ развития ЦФО и СЗФО показал, что зоны влияния Москвы и Санкт-Петербурга частично пересекаются (Ускова и др., 2024; Дружинин, 2023b; Дружинин,

2025). Лишь Калининградская область как полуэксклав слабо подвержена их влиянию в силу особого географического положения. Анализ развития западных регионов ПФО показал, что они также находятся в зоне московского влияния (Дружинин, 2025). Построенный макрорегион «Запад» состоит из 34 регионов (без Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей), которые находятся под влиянием Московской и Санкт-Петербургской агломераций с самыми высокими темпами роста ВРП и производительности труда. Расчеты производственных функций по регионам показали очень высокую эластичность по труду, что говорит о том, что отток населения в две агломерации ограничивает возможности экономического роста регионов (Дружинин, 2025).

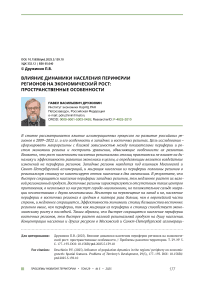

В макрорегионе «Запад» население регионов сокращается, более быстрое падение численности населения периферии ведет к быстрому росту концентрации населения, но население столиц регионов меняется незначительно. Прирост численности жителей столиц регионов зависит от расстояния до Москвы: до 250 км – население растет, далее до 450 км – в большинстве регионов снижается, до 1100 км – в большинстве регио- нов снова растет. А изменение численности населения региона в значительной степени определяется периферией (R2 = 0,55). Соответственно, рост ВРП определяется динамикой населения и занятости на периферии: чем оно медленнее убывает, тем быстрее растет ВРП (рис. 1). Зависимость развития экономики от численности населения и занятости в столице региона, концентрации населения в столице или их изменения отсутствует. Следует отметить, что три депрессивных региона (Республика Коми, Ивановская и Волгоградская области) немного выпадают из общей зависимости, и если их не учитывать, то статистические характеристики регрессионных уравнений заметно улучшаются.

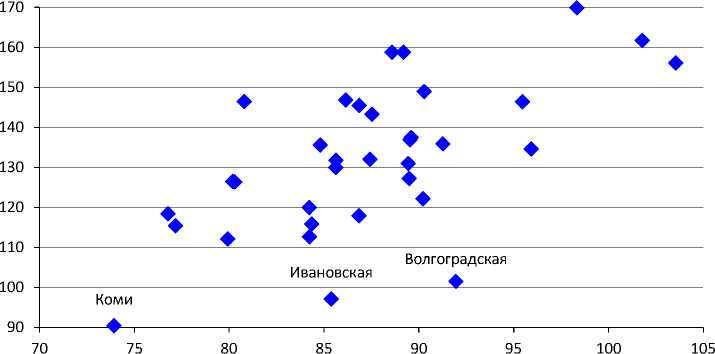

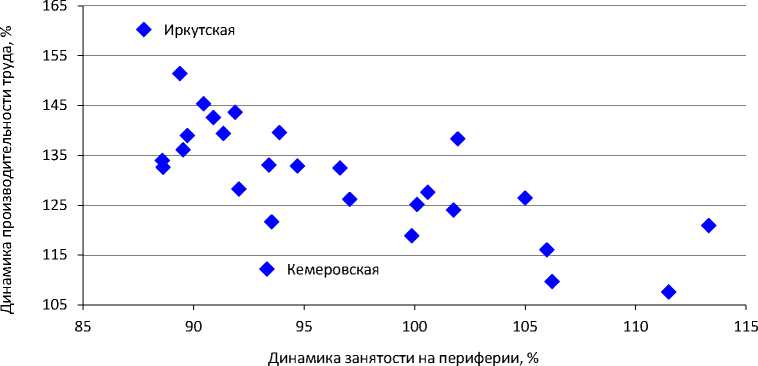

Анализ занятости позволяет уточнить сделанные оценки, поскольку она частично учитывает маятниковую миграцию и отходничество. Влияние изменения занятости аналогично влиянию изменения численности населения. Не наблюдается влияния изменения занятости в столице региона на темпы роста ВРП, и отрицательно на них влияет снижение занятости на периферии ( рис. 2 ). Связь изменения занятости в столице и на периферии отсутствует, в большинстве регионов снижение занятости на пери-

Динамика населения периферии, %

Рис. 1. Зависимость динамики ВРП в макрорегионе «Запад» от изменения численности населения периферии регионов в 2009–2021 гг., 2009 г. – 100%

Рассчитано по: данные Росстата.

Рис. 2. Зависимость динамики ВРП в макрорегионе «Запад» от изменения количества занятых на периферии регионов в 2009–2021 гг., 2009 г. – 100%

Рассчитано по: данные Росстата.

ферии не ведет к росту ее концентрации в столице, значит, отток населения из перифе- рии направлен не в столицу своего региона, а в более привлекательные центры и регионы: Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Следует отметить, что изменение занятости в регионе, его столице и на периферии не влияет на измене-

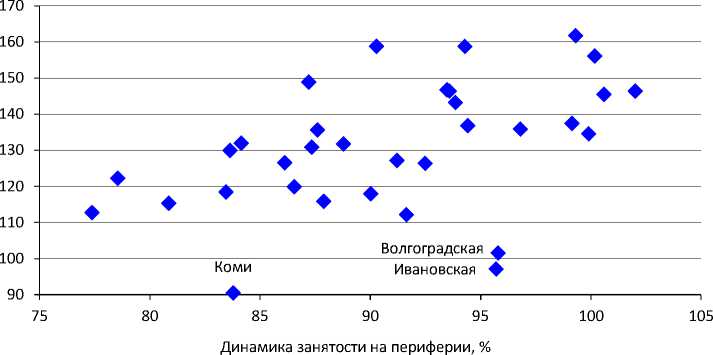

Второй макрорегион «Восток» включает 28 регионов СФО, ДФО, УФО и ПФО с са- мой высокой производительностью труда и концентрацией населения в столице региона. В отличие от макрорегиона «Запад» их население убывает медленнее, численность жителей в столицах растет, занятость также снижается медленнее. Особенностью макрорегиона является то, что динамика ВРП на душу населения определяется динамикой численности населения и занятых периферии: чем быстрее снижается населе- ние производительности труда. Также изменение численности населения не влияет на динамику ВРП на душу населения, значит, миграция населения внутри макрорегиона

Рис. 3. Зависимость динамики ВРП на душу населения в макрорегионе «Восток» от изменения численности населения периферии регионов в 2009–2021 гг., 2009 г. – 100%

Рассчитано по: данные Росстата.

Не все регионы данных округов вошли в макрорегион, в частности в него не включены Чукотский автономный округ и Магаданская область в силу особого географического положения, высокой доли вахтовой занятости и транспортной изолированности. Население здесь быстро сокращалось, а добыча полезных ископаемых (ДПИ) увеличивалась за счет использования вахтового метода. Депрессивная Кемеровская область несколько выпадает из общей зависимости, без ее учета статистические характеристики регрессионных уравнений заметно улучшаются, особенно по показателю занятости.

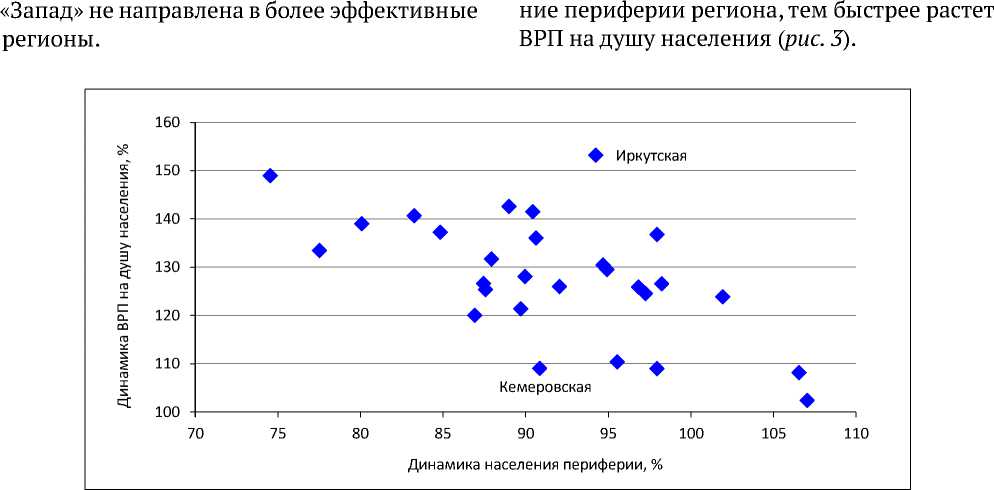

Количество занятых не влияло на показатели развития региональной экономики, но результаты анализа свидетельствуют о наличии зависимости изменения производительности труда от изменения занятости в регионе и на его периферии (рис. 4). В то же время зависимость между изменением численности занятых в столице и динамикой показателей развития экономики региона отсутствует. Также необходимо отметить, что чем больше удельное количество студентов в регионе, тем быстрее растет занятость на периферии. Изменение занятости в регионе полностью определяется изменением занятости на периферии (R2 = 0,95). И в макрорегионе «Запад», и в макрорегионе «Восток» периферия теряет население, однако необходимость освоения и переработки природных ресурсов ведет к тому, что на востоке занятость на периферии падает медленнее.

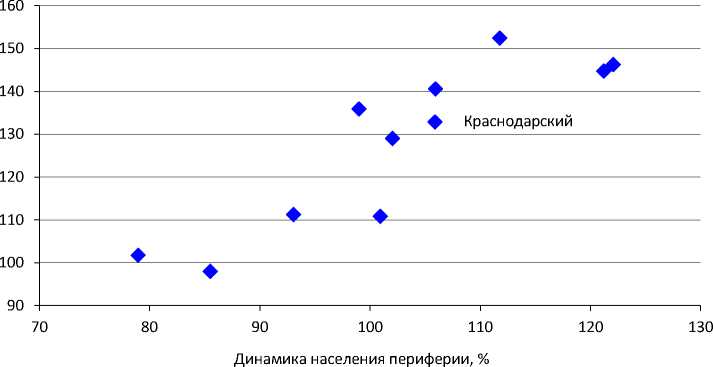

В макрорегион «Юг» входит 11 регионов СКФО, часть регионов ЮФО и УФО с самой низкой средней производительностью труда и темпами ее роста и с самым большим населением периферии и темпами его роста, причем чем быстрее увеличивается численность населения периферии и региона, тем быстрее растет ВРП ( рис. 5 ). Но в данном случае есть и связь роста населения столицы с динамикой ВРП, следовательно, и рост населения региона положительно влияет на повышение ВРП (R2 = 0,83).

Рис. 4. Зависимость динамики ВРП на душу населения в макрорегионе «Восток» от изменения количества занятых на периферии регионов в 2009–2021 гг., 2009 г. – 100%

Рассчитано по: данные Росстата.

Рис. 5. Зависимость динамики ВРП в макрорегионе «Юг» от изменения численности населения периферии регионов в 2009–2021 гг., 2009 г. – 100%

Рассчитано по: данные Росстата.

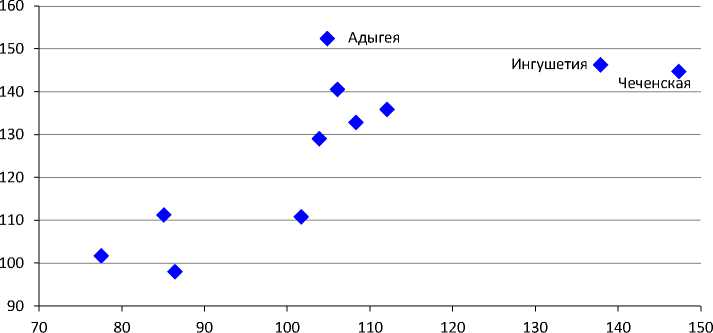

Динамика занятости периферии, %

Рис. 6. Зависимость динамики ВРП в макрорегионе «Юг» от изменения количества занятых на периферии регионов в 2009–2021 гг., 2009 г. – 100%

Рассчитано по: данные Росстата и индексы изменения занятости.

Макрорегион «Юг» отличается быстрым ростом численности населения и в столице, и на периферии, соответственно, быстрым ростом занятости населения. Занятость в столицах практически не изменяется, прирост показателя занятости региона полностью определяется периферией. Следует отметить быстрый рост численности занятых в республиках Ингушетии и Чечне (при сравнении показателей за 2009 и 2021 гг. – в 2,8 и 2,1 раза и существенно меньше при оценке через индексы, что ограничило возможности построения уравнения для производительности труда и занятости, рис. 6).

Расчеты оценки влияния факторов на рост экономики регионов по макрорегионам показали, что кроме динамики численности населения периферии на него влияют и другие факторы уравнений, хотя их значимость намного меньше. Однако эти факторы у трех макрорегионов разные ( табл. 2 ).

Таблица 2. Результаты расчетов оценки влияния факторов на динамику развития экономики регионов за 2009–2021 гг.

|

Параметр |

Значение параметров и статистических характеристик |

||

|

Макрорегион Запад |

Макрорегион Восток |

Макрорегион Юг |

|

|

ln A |

30,24 |

235,8*** |

-10,9 |

|

Динамика населения периферии, % |

1,090** |

-1,253*** |

0,964*** |

|

Доля сельского хозяйства в ВРП, % |

0,844 |

– |

– |

|

Сальдо миграции, тыс. чел. |

0,075* |

– |

– |

|

Население столицы, тыс. чел. |

– |

0,012** |

– |

|

Доля обрабатывающей промышленности и ДПИ в ВРП, % |

– |

-0,774*** |

– |

|

Средняя зарплата, тыс. руб. |

– |

0,712*** |

– |

|

Доля торговли в ВРП, % |

– |

– |

1,072*** |

|

Отношение сальдо миграции к численности населения |

– |

– |

0,602** |

|

R2 |

0,50 |

0,63 |

0,93 |

|

p |

0,00011 |

0,00029 |

0,00020 |

|

*** p <0,01, ** p <0,05, * p <0,1. Рассчитано по: данные Росстата. |

|||

При расчетах регрессионных уравнений оказалось, что структура экономики значима для всех макрорегионов, миграция – для макрорегионов «Запад» и «Юг», численность населения столицы и уровень зарплаты – для макрорегиона «Восток».

Обсуждение

Московская и Санкт-Петербургская агломерации привлекательны для жителей всех столиц и периферии российских регионов, но активность миграции зависит от расстояния. В результате если в макрорегионе «Восток» население почти всех столиц регионов растет, то в макрорегионе «Запад» – только в половине. Периферия уже не восполняет миграционные потери столицы региона, прежде всего получившей образование молодежи (Морошкина, Поташева, 2025). Население периферии западных регионов убывает значительно быстрее, ускоряется сокращение населения отдаленных муниципальных образований, в них деградирует инфраструктура и расширяются «заброшенные территории», что сказывается на динамике развития региона в целом. Агломерационные процессы в макрорегионе «Запад» фактически замедляют экономический рост регионов. К тому же и рост агломераций замедляется, а в части западных регионов начался обратный процесс. В макрорегионе «Восток» агломерационные процессы пока положительно влияют на экономику регионов.

Разрастание «заброшенных территорий» характерно для многих стран мира. Предлагались различные подходы для уменьшения внутрирегиональной дифференциации, в частности выявление и стимулирование развития муниципальных образований, имеющих потенциал для развития (Мельникова, 2024). Межмуниципальное сотрудничество может способствовать проникновению инноваций на периферию, значительную роль во взаимодействии центра и периферии могут сыграть цифровые технологии (Oppido et al., 2023). Для реализации данного варианта следует развивать образовательные учреждения на периферии, для инвестиционных проектов нужны квалифицированные кадры, и тогда может улучшаться материальное положение молодежи. Для удержания населения необходимо повышать качество городской среды, сделать доступными медицинские услуги, повысить их качество.

Проведенные исследования взаимосвязи формирования агломераций с инновационными и образовательными процессами показали, что большинство регионов макрорегиона «Запад» имеют отрицательное сальдо миграции и не получают значимого эффекта от университетов, поскольку выпускники провинциальных университетов стремятся переехать в более крупные города. В то же время для макрорегиона «Восток» высшее образование, видимо, является фактором, способствующим развитию периферии, которая в основном связана с добывающим сектором и переработкой сырья. Важная роль принадлежит крупным фирмам, продвигающим инновации в периферийные муниципалитеты, в которых расположены их подразделения (Кожевников, 2023; Освоение Арктики…, 2022).

Заключение

Таким образом, проведенные исследования показали, что развитие столиц регионов слабо влияет на динамику и эффективность развития экономики региона в целом, а основное влияние оказывает периферия, а именно как быстро она теряет население и вслед за этим другие ресурсы. Столицы регионов ограничены в своих возможностях и оказывают слабое влияние на развитие остальных муниципальных образований, которые опираются на свои ресурсы, если к ним не проявили интерес структуры феде-

ЛИТЕРАТУРА рального уровня. В западных регионах уже происходит «опустынивание» территорий, через некоторое время подобные процессы могут начаться и в восточных регионах. Поэтому необходимо развивать системы взаимодействия региональных столиц с развивающимися муниципальными образованиями, создавать сеть образовательных учреждений на периферии, в первую очередь учреждения СПО и филиалы вузов, формировать благоприятные условия для жизни населения; способствовать межмуниципальному сотрудничеству, выделять перспективные территории, привлекать ресурсы для их развития и улучшать инфраструктуру.

В макрорегионе «Запад» именно отток населения из регионов ограничивает возможности экономического роста, причем университеты не способствуют уменьшению миграции населения, как это происходит, например, в Финляндии, поэтому для закрепления кадров необходимы ориентация вузов на взаимодействие с региональным бизнесом и установление горизонтальных связей вузов в округах, активизация инновационной деятельности и создание условий для привлечения выпускников вузов из двух мегаполисов.

В дальнейшем каждый макрорегион будет изучаться более детально за более длительный период, агломерации и периферия будут рассматриваться в соответствии с региональными документами.

Дегтярев П.Я. (2018). Анклавный вектор пространственного развития России // Вестник Челябинского гос. ун-та. № 7 (417). С. 67–73.

Дружинин А.Г., Кузнецова О.В. (2023). «Ультраурбанизм и аглоцентризм» vs «единая система расселения»: актуальность дискуссии сорокалетней давности // Научные труды. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. № 1. С. 135–150.

Ижгузина Н.Р. (2016). Влияние крупных городских агломераций на пространственную трансформацию экономики региона (на примере Свердловской области) // Управленец. № 3 (61). С. 62–71.

Освоение Арктики 2.0: продолжение традиций советских исследований (2022) / под ред. А.Н. Пилясо-ва. Москва: КРАСАНД. 432 с.